第4章

攫取劳动力和土地

人类曾经如同植物一样,就在命运创造它们的地点生活并死去,我们已经远离了这个时代……但是在所有出于好奇心、野心或对奢侈品的热爱而展开的旅程中,没有哪个在成果的重要性、广度和施加的影响力上,能与这不起眼的灌木产物的运输相比,也不能与制造业让棉树产品走上的旅程相比。棉花产品的变化无穷,正如我们自己的渴求和欲望一样。

——《亚洲杂志》( Asiatic Journal ),1826年

1857年,英国经济学家约翰·丹森(John T. Danson)发表了一篇论文,试图解释现代棉纺织工业的历史。在谈到“美洲奴隶制与英国棉纺织业关系”这一神秘问题时,他指出:“除了东印度群岛之外,现在没有、过去也不曾有数量那么庞大的棉花供应,不是明显完全由奴隶劳动来维持的。”就他所观察,利用自由劳工种植棉花的尝试大体上失败了,这支持了他的结论,即“到目前为止,[棉花]必然主要依赖奴隶劳动种植”。因此,丹森认为,美国的奴隶劳动与欧洲繁荣的棉纺织品工业之间的联系如此牢不可破,以至于“我不得不认为任何关于改变现存体系的言论都是多余的”。

乍一看,丹森的观点似乎是正确的。在他的文章面世的那一年,运抵英国的棉花中有68%来自美国,而且其中绝大部分是由奴隶种植的。然而,这个对丹森以及其他人来说显而易见的事实本身却是一个新近才出现的创新。实际上,在棉花产业五千年的历史上,奴隶制从未起到过重要作用。不仅仅奴隶制是新创造物,以欧洲为中心的新兴棉花复合体也是独一无二的,这个复合体不再从其附近的农民那里获得其生产所需的原料。直到1791年,全世界大部分用于纺织的棉花都是由亚洲、非洲和拉丁美洲的小农生产的,并在当地消费。

当英国的棉花产业爆炸式增长时,人们还不清楚哪里有足够的棉花以满足英国饥饿的工厂。虽然有这些挑战,还没有哪个产业能像棉纺织业那样发展得如此迅速、如此庞大。事实上,棉纺织业之所以能成长得这么快、这么大,其原因就在于棉纺织业有着特殊的空间分布,以及它可以利用奴隶劳动力。

当英国的棉花产业爆炸式增长时,人们还不清楚哪里有足够的棉花以满足英国饥饿的工厂。虽然有这些挑战,还没有哪个产业能像棉纺织业那样发展得如此迅速、如此庞大。事实上,棉纺织业之所以能成长得这么快、这么大,其原因就在于棉纺织业有着特殊的空间分布,以及它可以利用奴隶劳动力。

在18世纪末棉纺织业革命的熔炉中,棉纺织业与新近全球性的、充满活力和暴力的资本主义形式建立起最后的但也是最有决定性的关联。这种资本主义的主要特征就是对土地和劳动力的强制攫取。要弥补机械化制造业的需要和前现代农业所能提供的供给之间的鸿沟,奴隶制是关键。

迅速扩张的工厂消耗大量的棉花,只有战争资本主义才能确保必要的土地和劳动力再分配。因此,原住民与掠夺土地的拓殖者、奴隶与种植园主、本地工匠与工厂主迎来了一个新的世纪,这个世纪持续地处在一种实力悬殊的战争状态中。就如丹森正确理解的那样,正是压迫获得了新的土地,动员了新的劳动力,成为新兴棉花帝国的重要组成部分,同时也是打造工业资本主义的重要组成部分。然而丹森将自己生活的世界同时向前后延伸,忽略了奴隶制这一重要角色的新奇性,也没有看到它终结的可能性。

迅速扩张的工厂消耗大量的棉花,只有战争资本主义才能确保必要的土地和劳动力再分配。因此,原住民与掠夺土地的拓殖者、奴隶与种植园主、本地工匠与工厂主迎来了一个新的世纪,这个世纪持续地处在一种实力悬殊的战争状态中。就如丹森正确理解的那样,正是压迫获得了新的土地,动员了新的劳动力,成为新兴棉花帝国的重要组成部分,同时也是打造工业资本主义的重要组成部分。然而丹森将自己生活的世界同时向前后延伸,忽略了奴隶制这一重要角色的新奇性,也没有看到它终结的可能性。

正如我们所看到的,千年以来,种植者一直在亚洲、非洲和美洲种植棉花。在世界的可耕种土地中有大片的土地适合棉花的种植,兰开夏郡或是不列颠诸岛的任何地方却不在其中。对于棉花的生长而言,除了在位于邱园的皇家植物园(Royal Gardens at Kew)的温室里(这里至今还在展现着大英帝国奠定基业所依靠的核心商业作物),英国以及欧洲的绝大部分地区的气候对于棉花的生长来说过于寒冷,也过于潮湿。在欧洲的精英中,只有法国的革命者凭借着他们重新发明世界的热情,曾经严肃地尝试通过人类技术克服本地气候,试图种植棉花,但他们还是失败了。

实际上,英国以及稍晚欧洲的棉产品制造业看起来成功希望渺茫,因为这是人类历史上第一个缺乏本地原料的主要产业。在联合王国,毛纺织制造商和麻纺织制造商依赖苏格兰的羊毛和英格兰产的亚麻,制铁业依赖谢菲尔德的铁矿石,制陶业则使用斯塔福德郡发掘的黏土。棉纺织业则与这些不同,英国制造商的原料完全依赖进口。他们想要繁荣的话,不仅需要来自亚洲的技术和非洲的市场,也还需要从另一片大陆获得原料。设法取得这些原材料的过程,意味着建立了世界上第一个全球整合的制造行业。

然而在1780年,虽然机械发明接二连三地出现,这一全球整合的一个核心关键——棉花的实际供应——仍然没有被发现。从英国棉产品制造商和贸易商的视角来看,棉花原料的供应问题的解决办法——在美国南方从原住民抢来的土地上用奴隶种植棉花——根本不是一目了然。毕竟,在1780年,还没有任何种类的棉花从北美大陆来到英国。相反,制造商要利用一个范围广大的网络体系,从其中诸多小规模原料供应商处获得工厂所需的原料。从奥斯曼帝国的伊兹密尔和塞萨洛尼基,从加勒比海的太子港和皇家港口,从印度的孟买,从非洲的黄金海岸,一包包的“白色黄金”抵达伦敦和利物浦的各个港口。数个世纪以来,原棉在亚洲、非洲和美洲内部,以及亚洲和欧洲之间曾经以类似的路线流转。曾经,叙利亚的原棉在埃及纺织,马哈拉施特拉邦的原棉在孟买纺织,海南的原棉在江南地区纺织,安纳托利亚的原棉在卢塞恩纺织,尤卡坦的原棉在特诺奇提特兰纺织,马其顿的原棉在威尼斯纺织。

到1780年,英国工厂中纺纱机器的生产速度大增,逐渐使得这一传统网络供不应求。1781年,英国制造商纺纱消耗了510万磅原棉,这是他们84年前纺纱量的两倍半。但仅仅9年之后的1790年,纺纱产量已经增长为1781年产量的6倍。到1800年,纺纱量再次近乎翻倍,达到5600万磅。在法国,尽管纺织业的增长较慢,但也相当可观:1789年法国的棉花消费量是1750年的5.3倍,达到1100万磅。棉纱价格的迅速下降制造出了前所未有的巨大消费者群体,特别是在欧洲,在那里棉纺织品曾经是只有富人才能享用的奢侈品,现在则变成大众可以消费的商品;在非洲,欧洲的棉纺织品已经取代了印度织工的产品。正如利兹作家爱德华·贝恩斯在1835年所记录的,原棉消费量的增长“迅速且稳定地超越了工业领域的所有先例”。

随着原棉需求的增加,原棉的价格随之增长。1781年,英国棉花价格是10年前的2到3倍之间。曼彻斯特的棉产品制造商“相当确信,表示除非找到一些新的棉花供应源,否则这一正在崛起的工业的进程将受到阻碍,如果不是完全遏制的话”。由此,“从18世纪80年代开始,他们形成了一个实力雄厚且影响力巨大的压力集团,致力于使各地种植者以及英国政府认识到他们的要求”。

就如同当时的一位专家所说,突然出现的对棉花史无前例的需求,以及相应的棉花的高昂价格,“使得在所有能种植棉花的气候和土地上,棉花种植都出现了增长,商业世界的所有力量都在满足我们的需求”。在过去两百年里,奥斯曼土耳其的棉花种植者曾经是欧洲主要的原棉供应者,现在他们已无法满足这种爆炸性增长的需求。实际上,整个18世纪80年代,塞萨洛尼基和伊兹密尔的原棉出口量几乎没有变动。在奥斯曼帝国农村,由于劳动力的极度短缺和封建关系的桎梏,安纳托利亚和马其顿的棉花供应一直受到限制。劳动力如此短缺,以至于从18世纪70年代初开始,西安纳托利亚的地产主就引入成千上万的希腊劳工种植棉花。但是即便如此,棉花的增长仍然无法满足欧洲棉花产业的需求。农村种植者的世界中的依附关系主要还是前资本主义式的,农民需要为了生存而努力奋斗,缺乏交通设施,再加上奥斯曼帝国一直都是一个独立的政治实体,所有这些因素都使欧洲难以在该地区推广棉花的单一种植。在这里为了棉花种植而迅速重新配置土地和劳动力是不可能的。此外,在诸如伊兹密尔和塞萨洛尼基这样的港口城市中,尽管西方商人的影响力一直在增强,地方精英仍然是一支有力的对抗势力,他们阻碍了西方资本家改变农村社会结构以为世界市场提供更多棉花的努力。此外,西方商人在当地还要同奥斯曼帝国本国的纺纱者去竞争棉花,后者是一群规模可观、相对富裕的工匠阶层。结果,奥斯曼帝国出产的棉花很快在欧洲市场被边缘化了。1786年至1790年,奥斯曼帝国提供的棉花占英国棉花进口的20%,20年后其份额只有1.28%,又过了10年,其份额仅有微乎其微的0.29%。不能或不愿意对其农村和贸易网络进行变革,导致奥斯曼帝国的棉农和商人退出了正在崛起的欧洲工业体系。

由于奥斯曼这一传统的原棉供应地难以满足欧洲棉纺织工业增长的需要,棉纺织制造商迫切地寻找其他来源。例如,棉花商人威廉·拉斯伯恩(William Rathbone)和棉纱制造商理查德·阿克莱特试图创建塞拉利昂公司(Sierra Leone Company)从非洲获得棉花供应,但是这种努力失败了。棉产品制造商也将其贪婪的目光转向了印度丰富的棉花收成。由于东印度公司在南亚次大陆上享有重要的权力,而且印度是世界棉花产业的古老发源地,许多棉产品制造商希望印度能成为棉花的主要来源地。然而,东印度公司对曼彻斯特棉产品制造商的需要的反应十分谨慎。他们声称,由于东印度公司的棉布出口利润丰厚,原棉出口将有损印度的制造业。1793年,东印度公司的一份报告称:“如果孟加拉的制造者遭遇了任何原料瓶颈而导致棉花产业的重大衰退,那么这个国家的财政收入将要下降,其人口也会无法阻挡地下滑;不能指望原料种植的任何可观的增长能抵消原料减少的影响以及对制造业者积极性的影响。”

此外,大量出口原棉将导致农民过度依赖市场来购买粮食,“一季歉收将会导致粮食匮乏,甚或是饥荒,这将导致农村的凋敝以及国家财政的破产”。

此外,大量出口原棉将导致农民过度依赖市场来购买粮食,“一季歉收将会导致粮食匮乏,甚或是饥荒,这将导致农村的凋敝以及国家财政的破产”。

只要有可供出口的棉花,东印度公司都会将其运到中国来换取茶叶,以取代出口大批金银的需要。除了东印度公司的抵制以外,还有其他困难。这些因素包括:建设将棉花运到海岸的基础设施往往过于昂贵,印度的棉花品质不一,特别是短纤维棉,以及在广大的南亚次大陆内部劳动力的缺乏。简言之,印度对英国的棉花出口不足以满足日益增长的需求。

只要有可供出口的棉花,东印度公司都会将其运到中国来换取茶叶,以取代出口大批金银的需要。除了东印度公司的抵制以外,还有其他困难。这些因素包括:建设将棉花运到海岸的基础设施往往过于昂贵,印度的棉花品质不一,特别是短纤维棉,以及在广大的南亚次大陆内部劳动力的缺乏。简言之,印度对英国的棉花出口不足以满足日益增长的需求。

与印度、非洲或安纳托利亚相比,西印度群岛和南美看起来似乎更有前途。原棉需求的爆炸式增长对这一地区的白人种植园主来说不是一个秘密。他们从17世纪30年代开始就小规模地种植棉花。随着棉花需求的增长,西印度群岛和南美的商人逐渐在他们常规的甘蔗和其他热带商品的贸易外,开始运送棉花。他们也将棉花贸易整合进他们的奴隶贸易之中。例如利物浦的塔尔顿(Tarleton)兄弟,起初棉花贸易只是他们贩卖人口贸易的副业。

既然这项生意非常有利可图,加勒比地区的欧洲商人尝试获得更多的“白色黄金”。他们找上加勒比地区的种植园主,这些人与非洲、安纳托利亚和印度的种植者不同,有近两个世纪为欧洲消费者种植作物的经验,其中最重要的是甘蔗。这些种植园主还控制了两个至关重要的因素:适宜棉花生长的土地和长久以来动员劳动力为世界市场生产的经验。在18世纪70年代到90年代的繁荣年代里,棉花对于两个新兴的种植园主群体有着特别的吸引力。第一个群体包括诸多小种植园主,他们缺乏开展甘蔗种植的必要资本,希望有一种作物能够种植在更为贫瘠的土地上,需要数量更少的奴隶和规模更小的投资,但仍然获得可观的利润。以圣克罗伊岛为例,棉花种植所需要的奴隶数量是甘蔗种植的五分之一弱。第二个群体是新开垦土地的种植园主,他们首先种植几季的棉花,以在较少的几个种植季节中松动土壤,随后利用从棉花生意中获得的利润转而投资蔗糖业。

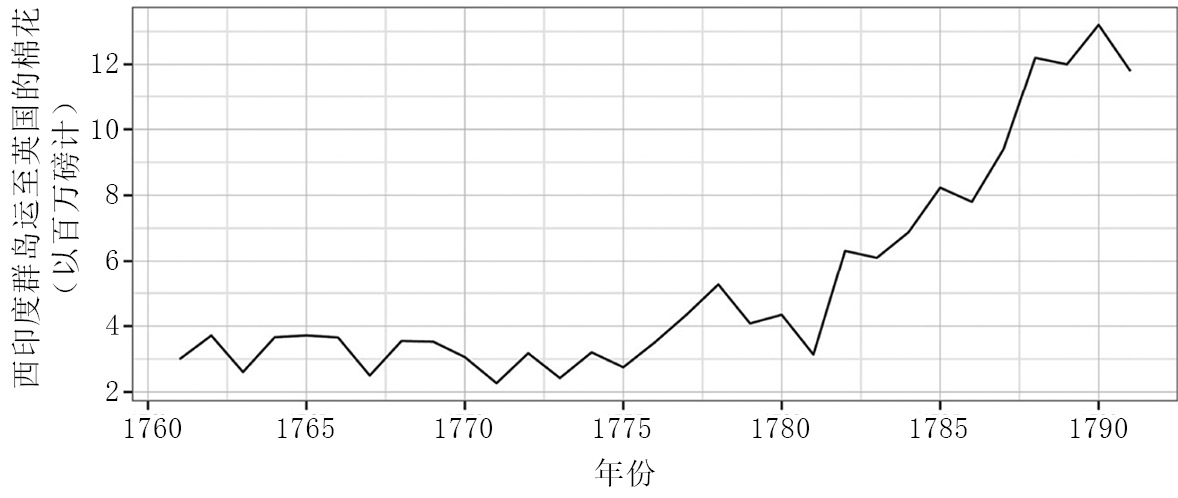

数以百计这样的种植园主集合起来,共同开辟了一种新的“商品边疆”(commodity frontier)——一片新的出产棉花的土地——并开启了全球棉花历史的新篇章。由于他们种植棉花的决定,以及他们的奴隶的劳动,加勒比地区的棉花出口出现了爆炸式的增长。1781年到1791年间,仅从英属加勒比岛屿进口的棉花就翻了两番。法国种植园主也纷纷效仿,1781年至1791年之间,加勒比地区最重要的棉花产地圣多明各的棉花出口量翻了一倍,法国制造商将这种棉花称为海岛棉(coton des Isles)。

加勒比地区的棉花出口增长如此之快,以至于1800年,巴哈马的种植园主南森·霍尔(Nathan Hal)惊呼棉花“贸易增长惊人”。

加勒比地区的棉花出口增长如此之快,以至于1800年,巴哈马的种植园主南森·霍尔(Nathan Hal)惊呼棉花“贸易增长惊人”。

加勒比出产的原棉来自不同的地方。那些在18世纪早期最先开始种植棉花的岛屿,例如牙买加、格林纳达、多米尼克,继续种植棉花,在18世纪70年代,它们的出口量始终保持在200万磅左右,但是随后在18世纪80年代几乎翻了一番。棉花产量的增长相对较为和缓,这是因为棉花种植产业在当地经济中找到了稳定的位置,也因为甘蔗种植需要大量资金,使得种植园主很难放弃转而种植棉花。

但是在那些有更多未耕种土地,或者甘蔗种植得较少的岛上,棉花种植发生了爆炸式的增长。在巴巴多斯,从1768年到1789年,原棉出口增长了10倍,从24万磅增长到260万磅。首先,一种蚂蚁的入侵摧毁了巴巴多斯岛上的传统作物甘蔗。随后,1780年的一场飓风摧毁了岛上的大部分甘蔗业基础设施,而且由于美国独立战争,当地很难获得必需的原材料来重建这些设施。最终巴巴多斯转型为巨型的棉花种植园,成为英帝国中棉花出产最多的岛屿。与之相似,多巴哥岛的种植园主在1770年时不出口棉花,但是到了1780年,他们装船的原棉已经达到150万磅。还有巴哈马群岛的种植园主,他们在18世纪70年代之前几乎不种植棉花,但到了1787年,他们向英国商人销售了将近50万磅原棉。

加勒比棉花革命:1750—1795年西印度群岛向联合王国运送的棉花(以百万磅计)。

数量可观的棉花也从加勒比地区法属岛屿卖到英国。在那里,英国商人获益于法国缓慢增长的棉花产业和法属岛屿——特别是圣多明各——贩卖进来的大量奴隶。以1770年为例,据估算,法属岛屿出产了整个加勒比群岛的56%的棉花,相比之下,英属岛屿仅占35%。仅圣多明各一地就运走了36%的原棉,超过所有英属岛屿的总和。而20年后这一不平衡仍然持续。1789年,法属岛屿的棉花产量达到1400万磅,其中仅有600万磅由法国自己消费,大约有570万磅棉花从法国本土的港口出口到英国。

欧洲棉产品制造商越来越依赖法属岛屿出产的棉花,圣多明各尤其扮演了中心的角色。在1791年,据统计,圣多明各棉花种植园的数量与甘蔗种植园已经几乎相当,其出口到法国的棉花达到680万磅,这比八年前增长了58%,同时还向英国出口了大量的棉花。棉花种植的迅速扩张得益于1784年到1791年进口的25万非洲奴隶。在18世纪80年代棉花繁荣的鼎盛时期,棉花在法国的价格比1770年上涨了113%,每年有近3万名奴隶被运到圣多明各。劳动力供给弹性是战争资本主义的标志,这是世界上任何其他地区都比不上的。事实上,随着机器纺纱技术在整个欧洲大陆上的传播,更多的非洲人被戴上镣铐,被装进船舱,在太子港被拍卖,被送到遥远的农场,在逼迫下清理土地、锄地、播种、剪枝和收获白色黄金。

换言之,奴隶制对于这个崭新的棉花帝国来说,和适宜的气候和肥沃的土壤一样重要。正是奴隶制使那些种植园主能够迅速对飙升的价格和扩张的市场给予反应。奴隶制不仅可以在非常短的时间内动员大量劳动力,而且催生了以一种暴力监督和几乎无休无止的剥削为特征的体制,只为了满足作物种植的需要,用经济学冷冰冰的术语来说这就是“劳动密集型”(effort intensive)。

意味深长的是,那些辛勤劳作种植棉花的奴隶中有许多是欧洲的各东印度公司用从印度各地运到西非的棉布换来的,而且这桩生意那时还在继续。

意味深长的是,那些辛勤劳作种植棉花的奴隶中有许多是欧洲的各东印度公司用从印度各地运到西非的棉布换来的,而且这桩生意那时还在继续。

在本国政府的支持、高涨的价格、充足的劳动力及土地(这是有限度的)等一系列因素的鼓励下,加勒比群岛的种植园主处在棉花革命的最前沿。从那时起,由于无休止地寻找土地和劳动力,也由于种植棉花所造成的生态问题,土地的肥力常常被耗尽,因此棉花种植的边疆一块接一块地被开拓。世界的棉花产业依赖“永无止境的空间扩张”。

加勒比地区的种植园主拥有长期种植棉花的经验,但奥斯曼帝国和印度的农民也是如此;加勒比地区的土壤适宜棉花的生长,安纳托利亚西部和印度中部的土壤同样适合;加勒比地区的商人很容易地将大量棉花输入欧洲市场,伊兹密尔和苏特拉的商人也能做到。然而,与奥斯曼帝国和印度的农民不同,加勒比地区的种植园主很少受到土地和劳动力的限制。由于本土居民的灭绝,几乎每天都有西非的奴隶到来,加勒比地区种植园主能够迅速对新兴市场做出反应,这决定性地拉开了他们与其他地区棉花种植者的差距。当然,奥斯曼帝国和印度的大庄园主也会诉诸暴力,迫使农民在他们的棉花田里工作,他们却没有加勒比地区这样的种植园奴隶制。

此外,加勒比地区由于有资本注入,种植园主可以迅速重新分配资源,而其他地区由于缺乏土地私有产权,以及奥斯曼帝国和印度统治者一直拥有着政治力量,因而难以做到这一点。新开垦的土地和新引入的劳动力,被几乎不受限制的欧洲商人、银行家和种植园主充分利用,促成了棉花种植的爆炸性增长。

此外,加勒比地区由于有资本注入,种植园主可以迅速重新分配资源,而其他地区由于缺乏土地私有产权,以及奥斯曼帝国和印度统治者一直拥有着政治力量,因而难以做到这一点。新开垦的土地和新引入的劳动力,被几乎不受限制的欧洲商人、银行家和种植园主充分利用,促成了棉花种植的爆炸性增长。

在这些因素之外,种植园主还受到本国政府的支持,尽管只是温和的支持。1768年英国皇家手工业学会(Royal Society of Arts)就设立了“西印度群岛棉花最佳品种”金质奖。10年后该奖章颁发给多巴哥的安德鲁·班纳特(Andrew Bennet),他花了数年工夫研究的棉花没有数百种,也有数十种。1780年,英国对由外国船只进口的棉花征税,“所得收益将用于鼓励英属背风群岛棉花种植,并鼓励其向英国出口”。后来,英国贸易部要求波兰植物学家安东·潘塔莱翁·霍弗(Anton Pantaleon Hove)在印度搜集棉花种子并引种到加勒比地区。1786年,殖民地事务大臣西德尼勋爵(Lord Sydney)在曼彻斯特棉产品制造商的压力下,要求西印度群岛的殖民地官员鼓励当地种植园主种植棉花。作为回应,多米尼加总督约翰·奥德(John Orde)甚至承诺向有意在岛上种植棉花的个人提供免费土地。从19世纪末的角度看来,这样的支持微不足道,但是它预示了在未来,国家在从全球范围内获得对工业生产至关重要的原料中的作用,将成为普遍的关切。

但加勒比地区种植园主真正的重要性并不在于那些一船船运走的棉花(尽管这依然很重要),而是在于加勒比地区开展生产实践的制度创新:通过肉体胁迫重建农村,这只可能通过战争资本主义实现。奴隶种植的棉花促进了这些人口新近减少的区域史无前例地整合进世界经济的过程,并为之提供了资金支持。奴隶制以及整个大陆的土地攫取为工业革命创造了广阔、富于弹性的全球供应网络,而且创造了一个新的机制,使欧洲工业生活的需求和节奏可以传播到全球的农村去。在这一过程中,一种新的奴隶制出现了(史学家称之为“第二次奴隶制”),它与工业资本主义的强度和利润高度关联。这种动态很快就将非洲大陆纳入其掌控之中,西非经济体越来越专注于为美洲提供迅速增长的劳工数量上。从1492年到1888年,在所有被卖到了美洲大陆的奴隶中,有近一半(确切地说是46%)是在1780年以后到达美洲的。此刻,奴隶制的未来与它所建立的工业资本主义紧紧地联系在一起。

正如加勒比地区棉花种植的爆炸式增长所呈现的,暴力是战争资本主义的基础特质,因而它也是可移植的。战争资本主义的下一站是南美大陆。尽管西印度群岛的棉花出口迅速增长,但是对棉花的需求飙升更快,南美农场主发现了新的有利可图的棉花市场。1789年至1802年,圭亚那的棉花产量飞涨了令人震惊的862%,这是在这一时期引入苏里南和德默拉拉的两万名奴隶的劳作下产生的。

这其中更重要的是巴西。1781年,第一批出产自巴西的棉花进入英格兰。起初,巴西的棉花是加勒比地区棉花的补充,但是很快超过了后者。棉花在巴西的许多地区都是原生作物,几个世纪以来巴西的种植者一直在出口少量棉花。作为18世纪后半期巴西殖民地经济现代化进程的一部分,葡萄牙鼓励当地种植棉花,特别是巴西东北部的伯南布哥和马拉尼昂。早期的努力见效后,奴隶进口的汹涌大潮使得一位观察家认为“白色的棉花将马拉尼昂变成黑人的天下”。尽管棉花后来成了“穷人的作物”,但是巴西的第一波棉花种植爆炸性的扩张是由更大一些的奴隶种植园推动的。就如同在西印度群岛那样,巴西的棉花种植从来不曾威胁到甘蔗的种植和后来咖啡的种植,但是棉花在巴西出口中的份额增长相当可观,从1800年的占比11%增长到1821年至1825年之间的占比30%。

巴西既不存在像西印度群岛那样的可利用土地限制,也不存在像安纳托利亚那样的劳动力限制,其棉花产量迅速增长。1785年到1792年之间,巴西装船运到英格兰的棉花数量超过了奥斯曼土耳其帝国。这一阶段的尾声,将近有800万磅的巴西棉花运抵大不列颠,与之相对照的奥斯曼帝国运到英国的棉花有450万磅,西印度群岛运来的则有1200万磅。1770年到1780年间,当时巴西最重要的产棉区马拉尼昂的棉花出口数量翻了一番,到1790年该地区的出口数量又几乎翻了一番,到1800年该地区的出口数量又一次几乎上涨了两倍。在18世纪末的最后几年里,西印度群岛和奥斯曼土耳其的棉花产量都还扩张不足,北美的棉花也还没有充斥市场,巴西成为蓬勃发展的英国纺织业的非常重要的原料供货者。巴西农场主不仅生产数量可观的棉花,还种植了一种特别的长纤维棉花,能更好地适应新出现的工厂技术。

到18世纪80年代,西印度群岛和南美的奴隶出产了世界市场上销售的绝大部分棉花,这种奴隶制和征服的爆炸性组合一路助推工业革命到1861年。约翰·塔尔顿(John Tarleton)是一位成功的奴隶贩子,也是一位成功的利物浦棉花商人,他认为奴隶贸易、种植园经济体出口商品以及英国海运业的繁荣“彼此交织联系在一起”。这种组合造就了惊人的利润:棉花和奴隶使许多商人变得富有,比如,按塔尔顿的计算,他的“财富”在1770年至1800年之间增长了两倍。

发展全球范围的原料供应体系所带来的风险和成本,似乎是棉花产业发展不可逾越的障碍。但是棉产品制造商对这一遥远的热带商品的完全依赖,却成了他们的重大突破。事实上,如果没有完全依赖遥远的土地和劳动力这种违反直觉的赌博,他们的工厂就不可能如此迅速地扩张。到1800年,仅仅英国就消费了数量难以置信的棉花,需要耗费416,081英亩的土地来种植,要是在英国种植,这将耗费其可耕地的3.7%,还需要大约90,360名农业工人在这些假设的棉花地里劳作。到1860年,英国对棉花的需求更大了,那么将有超过100万工人(或者是一半的英国农业工人)在这些假设的棉花地里劳作,而且需要630万英亩的土地或英国37%的可耕种土地来种植棉花。假设毛纺织业代替了棉纺织业成为工业革命的先驱,那么将有更多的土地被用于畜养所必需的绵羊:那1815年将需要900万英亩,1830年需要2300万英亩——这超过了英国可耕地的总和。在国内种植棉花和羊毛替代两个假设方案中,土地和劳动力的限制使得布料产量的急剧扩张变为不可能。也许更重要的是,这两个方案中的任何一个都将使英国和欧洲农村发生难以想象的动荡,而英国和欧洲的农村社会结构与奥斯曼帝国和印度的一样,无法适应这种快速的大规模土地和劳动力再分配。因此,对于工业革命来说至关重要的供给弹性,仰赖可靠地获得遥远的土地和外国劳动力的能力。对西方崛起有很多传统解释,例如技术革新、文化倾向,以及聚集在不列颠群岛的偏远角落的一小群棉布制造商所处的地理和气候环境,相比这些因素,欧洲各国及其资本家重新安排全球经济联系的能力和依靠暴力攫夺土地和劳动力的能力,就算不是更重要,也至少同等重要。

西印度群岛和南美出产的棉花因此涌入利物浦、伦敦、勒阿弗尔和巴塞罗那的市场中,实际上促进了机械化纺纱的快速扩张。但是这种扩张依然有其限度。正如前文提到过的,西印度群岛可供棉花种植的土地已经不多,限制了棉花的产量,使其与甘蔗相比长期看来处于不利位置。在当地以及土地资源丰富的巴西,甘蔗种植园与棉花种植园都在争夺着劳动力。由此,从1790年开始,西印度群岛出口的棉花量出现了绝对下降:1803年,只有相当于1790年一半数量的棉花从西印度群岛出口,而且其在英国的市场占有率缩减到10%。即使1819年后对英国人种植的棉花实施特惠优待,也不能挽回这一趋势。到19世纪初,西印度群岛出产的棉花在英国市场的份额呈现自由落体式下跌,“释放黑人奴隶运动加速了这一过程”。在巴西,由于没有能够大规模将奴隶从甘蔗生产调换为生产棉花,棉花产品的扩张受到了遏制。正如棉花专家詹姆斯·曼所观察的:“如果巴西能调动所需的足够劳动力,那么无疑巴西将成为我们更大的原料供应者。”

1791年,革命撼动了西印度群岛中最重要的产棉岛圣多明各,该岛停止了所有销往世界市场的商品的出产,也包括棉花。在历史记载的最大的一次奴隶起义中,圣多明各岛上被奴役的人民武装起来,击败了法国殖民政权,建立了海地国家,并在岛上取消了奴隶制。战争资本主义所遭遇的第一次重大的挫折来自那些看起来最弱小的人:圣多明各岛上成千上万的奴隶。革命之前的一年,圣多明各出口到英国的棉花占英国棉花进口量的24%,仅仅4年后,即1795年,这一数字跌落到4.5%。正如一位英国观察家所记述的:“那个岛曾是我们最大的棉花原料供应地,基于这些原因正处于无政府、贫困并且几近瓦解的境地。”事实上,他预计到局势不大可能像过去那样,“这块由黑奴的血汗浇灌的种植园主的土地”无法再“增加我们金库的储备,让我们享受财富和奢侈淫乐的生活”。到1795年,该岛向法国出口的棉花数量下跌了79%,即使是革命过后10年,出口量也仅仅回复到革命前出口水平的三分之一。法国国民议会(French National Assembly)又通过了禁止从法国港口出口原棉的政策,这进一步加剧了英国对于棉花供应的焦虑。1792年,《宾夕法尼亚公报》(

Pennsylvania Gazette

)据实报道:“由于起义最高潮时期正是一年中棉花和靛蓝的重要时令,因此1791年棉花和靛蓝产业……一定遭受了严重的伤害。”

迅速增长的棉花需求与加勒比地区的政治动荡,导致了令制造商烦恼的价格高涨。这些制造商依赖通过与印度棉纺织品竞争来占领新市场。整个1791年和1792年,约翰·塔尔顿向他的兄弟报告:“棉花价格每天都在上涨。”到1795年,他发现“棉花价格涨幅惊人”。在1790年,出产自西印度群岛的棉花价格最高每磅21便士,1791年为30便士,而且棉花价格在整个18世纪90年代持续走高。对有些棉花商人而言,革命的创伤如此惨痛,直至1913年,利物浦主要的棉花贸易商拉斯伯恩家族仍然记得那场动乱的影响是使棉花价格翻倍。1793年法国和英国爆发战争后,法属西印度群岛便不再向英属加勒比海港运送棉花了。

因此,到了18世纪90年代,对关切的观察家来说显而易见的是,在可以预见的将来,欧洲对原棉的需求和供给之间的鸿沟将迅速而且持续地扩大。正如美国作家坦奇·考克斯(Tench Coxe)所记述的:“这种棉花纤维特别适用于由机器转化为棉纱、布料等产品……使得无论国内还是海外,对其需求都十分广泛、持久且不断增长。”

传统种植棉花的技术显然无法提供充足的供给。然而,西印度群岛和巴西根据其蔗糖经济的经验,创造了一种新的种植棉花的方式,明确地聚焦于种植园种植和奴隶制。但是这些地区的棉花出产很快达到了它们的极限,或者像海地那样因革命而受挫。附近有一个地区看起来满足了出产充足的棉花需要的所有条件:新诞生的美利坚合众国。在那里基于奴隶制的棉花种植将达到一个前所未有的高度。

传统种植棉花的技术显然无法提供充足的供给。然而,西印度群岛和巴西根据其蔗糖经济的经验,创造了一种新的种植棉花的方式,明确地聚焦于种植园种植和奴隶制。但是这些地区的棉花出产很快达到了它们的极限,或者像海地那样因革命而受挫。附近有一个地区看起来满足了出产充足的棉花需要的所有条件:新诞生的美利坚合众国。在那里基于奴隶制的棉花种植将达到一个前所未有的高度。