第3章

战争资本主义的收益

这场革命发生在一些最出人意料的地方,例如,曼彻斯特地区小山之间幽静的峡谷里。今天,只需乘短途公交车就能从这座城市繁忙的国际机场到达那里。阔里班克纺纱厂(Quarry Bank Mill)吸引了大量游客前去参观,不仅是因为它的保存完好的庭院,也因为其工业历史。参观者可以沿着博林河岸游览,千百年来,水流冲刷周边环境,形成了一条约一百英尺深的峡谷。

两个世纪前,这条河激发一位英国商人进行了人类历史上最重要的实验之一。1784年,塞缪尔·格雷格(Samuel Greg)在溪流岸边,建立了一座小工厂。工厂里有几台新式的水力纺纱机(water frames),一些孤儿以及一群来自周边村庄的外包工人,还有来自加勒比地区的棉花。塞缪尔·格雷格没有使用数百年来人力驱动纺纱机的方法,而使用高处落下的湍急水流驱动纺纱机。塞缪尔·格雷格的工厂尽管规模很小,但与之前人们见过的工厂都不相同。就是在1784年,在这里以及附近少数几个河岸边,人类历史上的第一个非生物能量驱动的机器开始纺纱。经过几十年的不断改进,塞缪尔·格雷格和他的同行以极快的速度提高人类最古老制造业的生产效率,从而开始了一个史无前例的机器与人的合作时代。

塞缪尔·格雷格的冒险是一个典型的地方性事件。他于1758年出生在贝尔法斯特,但在曼彻斯特长大。在他发现沉睡的河流的潜在力量不久之后,他就搬到附近的斯蒂亚尔。他的工人来自柴郡和附近兰开夏郡的河谷、丘陵以及孤儿院。甚至他的机器也是在附近的城镇新近发明出来的。犹如硅谷在20世纪末扮演计算机革命孵化器一样,曼彻斯特周边田园诗般的起伏山丘在18世纪末成为那个时代先进工业——棉纺织业——的温床。在曼彻斯特周边环绕的35英里弧形地带里,农村布满工厂,乡镇变为城市,成千上万的人从农场进入工厂。

乍看起来这只是一个地方事件,甚至只是一个偏远的乡下事件,但若没有此前三个世纪棉花世界的一再重塑所提供的构想、材料和市场,它也不可能发生。格雷格的工厂处在全球网络之中,最终将在全球激发起一系列格雷格无法理解的变化。格雷格从利物浦的商人亲戚处获得生产必需的原料,后者从来自牙买加和巴西之类地区的船上购入这些原材料。我们知道,棉织物的观念和制作技术来源于亚洲,特别是来自印度;而格雷格生产棉纺织品的意愿主要是因为他希望在国内和国际市场上取代印度纺纱工和织工的产品。最后但并非最不重要的是,格雷格的大部分产品将离开英国前往其他地方,例如用于西非海岸的奴隶贸易,或者用于给格雷格自己在多米尼加群岛上的奴隶提供衣服,抑或卖给欧洲大陆。塞缪尔·格雷格能充分利用这些全球网络,是因为英国商人持续地控制了它们。

格雷格及其同行在1780年至1815年的工业革命高潮期间制作的布料,在质量上和产量上无法与亚洲、拉丁美洲和非洲的纺纱工和织工的产品相提并论。但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快就变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励,看起来几乎是不可思议的,它们也很快创造出棉花帝国的中心支柱。从这个地方性火花开始,英国逐渐建立纵横交错的世界经济体,并主宰人类最重要的一项产业。从这个地方性火花开始,工业资本主义开始出现并且最终将其羽翼囊括全球。从这个地方性火花开始,我们所熟知的世界出现了。

世界棉花种植者、制造商和消费者之间不断变化的空间安排。第一阶段:公元前2000年—公元1600年,多极,分离。第二阶段:1600年以后,网络越来越集中在欧洲,但生产仍然分散。第三阶段:工业革命后,生产网络集中在欧洲,一个多中心的棉花产业变成单极世界。

塞缪尔·格雷格对这段历史来说非常重要,他与其同时代人创造了未来。但如同大多数成功的革命家一样,他们依赖过去,依赖此前两百年里英国商人、种植园主以及国家所缔造的网络。换言之,只有战争资本主义所攫取的力量才使他们从水中汲取动力成为可能。奴隶制、殖民控制、军事化贸易和大量土地的攫夺为新型的资本主义提供了破土而出的沃土。格雷格的天赋在于他能意识到,像他这样敢于冒险的英国企业家可以在这种物质和制度遗产的基础上,通过拥抱迄今为止不够绅士的制造业世界,创造空前的财富和权力。

塞缪尔·格雷格与战争资本主义关系密切。战争资本主义暴力掠夺土地和奴隶劳工,仰仗帝国去攫取新的技术和市场。他的部分家庭财产来自希尔斯博洛资产公司(Hillsborough Estate)。该公司在加勒比的多米尼克岛上拥有一个盈利丰厚的甘蔗种植园,直到1834年英国在其领土范围内最终废除奴隶制前,格雷格在种植园里拥有着数百名非洲奴隶。格雷格的舅舅罗伯特·海德(Robert Hyde)和纳撒尼尔·海德(Nathaniel Hyde)也是纺织品制造商、西印度群岛的种植园主和商人,他们从格雷格九岁起开始抚养他,还为建立阔里班克纺纱厂提供了大量资金。格雷格的妻子汉娜·莱特博迪(Hannah Lightbody)出生在一个从事奴隶贸易的家庭。他弟媳的娘家也如此,从奴隶贸易转向向非洲出口布料。

大部分格雷格的棉产品制造商同业没有他那样优渥的条件,没有加勒比地区的奴隶种植园。尽管他们只积累了一些微薄的资本,但是他们拥有工匠钻研的精神和高超的技艺,以及从纺织业谋取巨额利润的意愿。他们也通过奴隶劳动获得棉花这一重要的原材料。甚至他们所供应的市场也是靠着印度棉布打开的,而印度棉布因为欧洲国家要保护不具备竞争力的本国纺织业,被排挤出许多欧洲市场。而且他们也借鉴了英国在印度次大陆通过扩张窃取的印度的纺织技术。此外,他们中的许多人藉由大西洋贸易积累资本,同时又为大西洋市场提供商品,特别是在非洲和美洲,这两处的经济体几乎全由奴隶劳工来驱动。对于他们来说,战争资本主义也提供了许多学习的机会——例如,如何组织远距离贸易,如何运营国内产业,以及了解跨大洋调动资本的机制,这些经验也促进了国内金融工具的发展。甚至现代的劳动力成本核算也是从奴隶庄园的世界中诞生的,后来才被引进到现代工业中。而且,英国企业主彻底重塑棉纺织品生产的雄心和能力也受到强有力的帝国国家的保护,而这个帝国自身也是战争资本主义的产物。

最关键的是,在18世纪的下半叶,这一遗产使得英国商人仍然能在全球棉花工业中的许多重要节点上承担重要的指挥角色——即使英国工人的出产仅占全球产量的一小部分,英国农民也没有种植任何棉花。我们将会看到,英国对这些全球网络的掌控,对他们重塑生产的能力至关重要,也使得英国成为棉花产业引起的工业革命出人意料的起源地。尽管工业资本主义仍可以说是革命性的,但它是此前几个世纪的重大创新——战争资本主义的产物。

塞缪尔·格雷格和他的发明家同伴都明白,大英帝国的全球性影响和力量赋予了他们远超过法兰克福、加尔各答和里约热内卢的商人和工匠的巨大优势。在他舅舅的雇佣下,塞缪尔·格雷格从当一名商人起家,在投资新机器之前,他已经在兰开夏郡和柴郡的农村组织起了一个庞大的纺纱工和织工的外包网络。而且,除了从外包网络获得的利润和劳动力,格雷格也能容易地从其妻子的家族获得大量资本。拉斯伯恩(Rathbone)家族后来在19世纪是重要的棉花贸易商,1780年,他们已经为格雷格提供原棉。另外,格雷格还直接了解到欧洲大陆、非洲海岸和美洲的棉纺织品市场正在迅速扩张。

这些早期冒险的前景无限美好,而需要承担的风险却不大。18世纪80年代,格雷格起初给予阔里班克纺纱厂的投资仅仅3000英镑(相当于今天50万美元),只是相当小的一笔资金。随后,他从附近的救济院招募了90名年龄在10到12岁的儿童,让他们以“教区学徒”的身份在工厂里工作七年。到了1800年,除了这些童工,他还雇用了110名领工资的成年工人。格雷格的棉布起初大多销往欧洲、西印度群岛。18世纪90年代后,棉布逐渐销往俄国和美国。由于有这些不断扩张的市场,格雷格的新工厂和其他工厂一样,自建立就获得了引人注目的利润。每年的回报是投资的18%,相当于英国政府公债回报的四倍。

同时代的观察家和现代的历史学家已经找到了很多理由来解释,为什么格雷格的冒险,以及更广泛的工业革命会“爆发”在18世纪80年代的英格兰北部。英国发明家的才智、英国市场的规模及非比寻常的深度整合、英国利于水运的地理条件、不从国教者所具有的跳出窠臼的思考方式、企业家首创精神的偏好等因素都被提到了。

所有这些原因都很重要,但是它们都忽略了工业革命故事的核心:它依赖全球范围内的战争资本主义体系。

所有这些原因都很重要,但是它们都忽略了工业革命故事的核心:它依赖全球范围内的战争资本主义体系。

在上述多种因素的作用下,制造商作为一个新的角色,有史以来第一次大步走上历史舞台。他们的资本并不用来蓄奴或占领土地(虽然这些仍然很重要),而是用来将工人组织成机器大生产的管弦乐团。制造商以新的方式将土地、劳动力和资源调动起来,以其为基础重组生产,此外,他们还主张资本家与国家之间要有新的联结关系。正是这种社会和政治力量的联系共同促成工业资本主义的发展,这是工业革命最有改造作用的创新。我们将会看到,这一创新最终将会插上羽翼,最终到达世界的其他角落。

正如20世纪20年代一位观察家所写的,凭借战争资本主义的收益,格雷格及其同时代的人“用一代人的精力将棉花帝国从东方强夺过来”,改写了全球棉花制造的整个地理格局。他们的工作是革命性的,因为它引导了一个崭新的经济活动组织制度,在它所开创的世界经济中,高速增长和不断创新成为常态,而不再是例外。诚然,过去也曾有过重要的创新发明,在工业革命之前,世界上不同地区的经济也曾有过经济快速增长的时刻。但是它们没有创造出一个革命本身就是永久常态的世界,在这个世界中,经济增长尽管有周期性的崩溃,但似乎会推动其自身的扩张。在1800年之前的几千年中,欧洲和世界其他地区都没有出现经济增长如此迅猛的加速。即使出现过也很快因为资源的局限、粮食危机或疾病而搁浅。现在工业资本主义正在创造一个变动不居的世界,而世界最重要的工业——棉花产业,也是人类生产力空前加速的主要动力。

回顾过去,18世纪末的英国似乎已经条件成熟,为棉纺织业的彻底革新做好了准备。英国资本家有着两个世纪的棉纺织品发展的经验,也有可供投资的资本,可以在国内雇用更多的农民从事纺纱和织布。英国家庭纺织户几十年来一直面临印度进口布的压力,这一经验使他们认识到,必须要与印度制造商竞争并占领其市场。最后但并非最不重要的一点,一直有工人可以为新工厂提供劳动力,这些人无力抵抗从农村耕种者或工匠转变为受薪工人的进程。这些因素为从根本上重新想象生产及其所依托的体制提供了条件。然而,这些条件并非独一无二。事实上,即使不是在所有方面,至少其中许多特点在中国、印度、欧洲或者非洲等地区都具有。任何一个单一的因素都无法解释为什么18世纪末不列颠群岛的一小部分爆发了工业革命。

然而,与其他地方的同行不同的是,英国资本家控制了许多全球性的棉花产品网络。他们掌控着独一无二的活跃的市场,主宰着棉花的跨洋贸易,他们还对售卖棉布可以获得巨额财富的巨大潜力拥有第一手了解。摆在英国棉产品制造商面前的核心问题是与质优价廉的印度棉布竞争。正如我们已经了解到的,在整个18世纪,英国生产方通过剽窃印度的技术已经攻克了大部分(尽管不是全部)质量难关。事实证明,扩大产能和降低成本遇到了更多的困难:英国商人在农村所建立的外包制网络已经很大程度上阻碍了产量的进一步提高。在外包制下,工作是不定期进行的,也很难在短时间内集中起更多的工人,而且随着产量的上升,运输成本也提高了。而且也很难保证在偏远农场里纺织的产品的质量统一。基于当时生产技术和社会组织的限制,英国的外包工很难在世界上的其他地区与棉纺织工人竞争。事实上,大多数情况下,他们只有在受保护的国内和殖民地市场才能获得成功。

然而,英国棉纺织商不具备竞争力的最主要的原因却是工资成本。当时,英国的工资水平远高于世界其他地区。实际上,1770年兰开夏郡的工资水平可能是印度的六倍。即使由于机器的改良,英国的人均生产力比印度工人高出两到三倍,依然不足以抵消工资上的劣势。战争资本主义已经为英国棉花产业资本家创造了一系列全新的机会,它还是无法解决如何在全球范围的棉花市场上赢得重要地位的问题。保护主义只能在一定程度内可行,虽然在适用范围内取得了巨大的成功,但是无法靠这类禁令获得诱人的全球出口市场。英国棉花资本家需要的是灵活地应用新技术以降低成本,需要已经随着英国扩张而扩大的棉花市场进一步扩大,还需要国家在背后支持,需要这个国家不仅仅有能力保护其全球帝国,还可以改造英国本身的社会。

由于劳工成本是影响抓住诱人的新机遇的主要阻碍,英国商人、发明家以及初露头角的制造商——都是务实的人——都专注于如何在高劳动成本下提高生产率。在这一过程中,他们促成了棉花历史上最重要的技术变革。第一个值得注意的发明是约翰·凯伊(John Kay)于1733年发明的飞梭。这个船形的木质小工具由织工在上面系上纬线后,从织机的一边推出,穿过经线后“飞”到另一边。这个飞梭使得织工的生产率提高了一倍。起先这种飞梭传播得很慢,但是它的传播是无法阻挡的:1745年后,尽管有织工为了生计而进行抵制,它还是被广泛采用。

这一小块木头,经过全新的方式推动之后,促成了一系列的创新,这些发明缓慢但永久地改变了棉纺织业。更具生产力的织造技术推广开来,给纺纱施加了巨大的压力,需要更多的纺纱工来供应织工,以保证有充足的棉纱供织布机工作。尽管有比此前更多的家庭妇女在纺车前工作更长的时间,但是棉纱还是供不应求。凯伊的发明之后,一名织工所需要的棉纱需要四名纺纱工供应。许多工匠都尝试找出突破瓶颈的方法。到了18世纪60年代,詹姆斯·哈格里夫斯(James Hargreaves)发明了珍妮纺纱机,使生产效率的提高成为可能。珍妮纺纱机有一个用手操纵的纺轮,可以转动机器上的几只纱锭;纺纱工可以用另一只手向前或向后移动一个杆,将纱线绕到纱锭上。起初,珍妮纺纱机可以纺八条独立的纱线,后来是十六条甚至更多,到了1767年,它使纺纱工的效率增加了两倍。它的传播非常快,到了1786年,英国已有两万架珍妮纺织机。

然而,早在1769年,由于理查德·阿克莱特(Richard Arkwright)发明的水力纺纱机,纺纱也有了进一步的发展。正是这一机器使得塞缪尔·格雷格的依赖水力的工厂成为可能。水力纺纱机有四个卷轴抽出棉线并在纺锤上将其拧成棉纱。与原先大多数情况下装置在家庭里的珍妮纺纱机不同,水力纺纱机需要更多的能量,因此主要集中于工厂里。10年后的1779年,塞缪尔·克朗普顿(Samuel Crompton)发明的“骡机”是这些发明的集大成者,它在水力纺纱机的基础上吸收了珍妮纺纱机的优点,并因此得名。“骡机”是一个长机器,有两个平行的托架:一边是缠有粗纱(一些轻微扭曲的棉纤维)的粗纱桶,另一边是接收纱线的纱锭列。纺车上的外托架被拉出五英尺,可以同时抽出多种长度的粗纱。粗纱筒的数量多少取决于“骡机”上安装的纱锭数量:虽然在18世纪90年代安装200支纱锭是常态,但在接下来的一个世纪中,这个数字将上升到1300以上。这些抽出来的粗纱随后被捻成纱线,并在托架回收时缠绕在纱锭上。与连续不间断工作的水力纺纱机不同,“骡机”以五英尺的长度来纺纱,但是却更结实更细。起初“骡机”由水力(直到19世纪20年代仍然是主要的动力来源)驱动,后来主要由蒸汽机(詹姆斯·瓦特[James Watt]于1769年获得专利)来驱动。

当纺纱方面不再落后,生产压力转到了织布上。这首先带来了家庭织布的巨大扩张。凭借新机器和充足的纱线供应,这个时代成为兰开夏郡和柴郡农村纺织者的黄金时代。此时,随着英国纺纱厂产量的迅速增加,成千上万的乡下农民在织机上无休止地工作。1785年,埃德蒙德·卡特赖特(Edmund Cartwright)为他的动力织布机注册了专利,织布方面的生产力第一次得到了些许提高,但是动力织布机本身的技术问题依然很大。

英国越来越多的制造商敏锐地意识到,尽管这种织布机还存在着一些问题,这些新机器能够使他们越来越多地主宰全球棉花复合体上他们原先无法掌控的一个节点:制造业。在18世纪的印度,纺纱工要耗费5万小时来纺100磅的原棉;1790年,凭借有100支纱锭的“骡机”,英国纺纱工仅需要1000小时就能纺出相同数量的纱线。到1795年,凭借着水力纺纱机,英国纺纱工仅需要300小时就能完成。1825年后,利用罗伯特的自动“骡机”,时间缩短为135小时。仅仅在30年中,生产力提高了370倍。英国的劳动力成本此时已经远低于印度。

相应地,英国棉纱的价格也下降了,很快就低于印度生产的纱线。1830年,英国棉商爱德华·贝恩斯记录了在英格兰一磅40号棉纱(这个数字对应着棉纱的质量,数字越大,棉纱越精细)的价格是1先令又2.5便士;而在印度相同质量和数量棉纱的价格是3先令又7便士。曼彻斯特的纺纱商麦康奈尔和肯尼迪公司(McConnel & Kennedy)报告,1795年至1811年间,高质量的100号棉纱的价格下跌了50%,而且尽管出现了多次的涨跌,但是整个19世纪棉纱的价格持续下跌。棉纱价格,特别是细纱价格下跌得最快,成品布的成本也下降了。18世纪80年代早期,剔除物价变动因素,一件细平布的价格为每件116先令,50年后相同的细平布价格降为28先令。

由此而引发的棉花制造业的繁荣是空前的。在欧洲经历了近两个世纪的缓慢增长后,英国棉纺织业经历了突飞猛进的增长。1780年至1800年,英国棉纺织业产出每年增长10.8%。出口每年增长14%。1797年,英国已经有约900余家棉纺织厂。1788年,英国有5万支“骡机”纱锭,33年后这一数字增加到700万。1780年以前在印度生产棉布更便宜,而且质量更好,但自此以后,英国制造商开始能在欧洲和大西洋市场上与印度棉布竞争。1830年后,他们甚至开始在印度本地与印度制造商竞争。一旦印度人开始使用英国制造的棉纱和棉布,这就向世人昭示,世界棉花工业发生了翻天覆地的变化。

更多配置了新型纺纱机和织布机的棉纺织厂开始在英格兰北部不断涌现,让人惊讶的是,造成如此巨大变化的发明家,最初却是以一种非常不起眼的方式开始的。尽管没有理论科学作为参考,甚至没有接受过多少正规教育,他们仍然缔造了一个与以往迥然不同的世界。这些人是在小型作坊里工作的熟练工人,没怎么受过正式教育。在这些发明家中,凯伊出身的家庭最为富裕,他的父亲是一位比较成功的羊毛制造商,他本人可能也在法国接受了一些正规教育。另一方面,来自布莱克本的手摇纺织工哈格里夫斯可能从来没有受过正规教育。阿克莱特也是如此,他的父母也是穷人,而他是七个孩子中最小的。阿克莱特最先从他的叔叔们那里学会了阅读,而后自学。克朗普顿也生于赤贫之中:他的父亲死得早,母亲尝试以纺织来维持生计,他也许在五岁时就开始纺棉花。这四人都是工匠,与他们的机械朝夕相处,他们用简单的工具来解决一些实际问题,他们的洞察力来自日复一日改善生产的努力。

然而,他们在当地远没有被当成英雄。他们的发明有时甚至会触怒邻居,因为这些人担心因此而失业。由于惧怕乱民的暴力,凯伊和哈格里夫斯都最终离开了他们各自创造发明时所在的地区。他们没能将自己的发明转化为财富;他们想要保护自己的专利权也没有成功,从而过着拮据的生活。当1778年哈格里夫斯在诺丁汉去世时,他仅仅获得了一项由“手工制造业促进协会”(Society for the Encouragement of Arts and Manufactures)颁发的奖励,而他的孩子们仍一贫如洗。只有阿克莱特从他的发明中赚得了财富,在不同的地方建立了一些棉纺织工厂。然而越来越多的英国制造业者接受了这些新技术。而且,英国如此高度重视这些发明的价值,以至于1786年后的近半个世纪里,从英国出口这些技术被视为非法。从此开始,技术进步成为一种常态:通过提高人类劳动生产率而可以获得利润。事实上,这将成为工业资本主义的一个标志性特征。

历史学家乔尔·莫吉尔(Joel Mokyr)、帕特里克·奥布赖恩(Patrick O’Brien)以及其他很多人将这些新机器称为“宏观发明”(macro inventions),这些机器不仅提高了人类的生产效率,而且改变了生产流程本身的性质:机器开始规范人类劳动的步调。

由于机器依赖集中能源,需要宽敞空间,生产环节由家庭转移到工厂。工人以史无前例的规模和机器一起集中在中心地带。过去外包制商人曾经走村串户地寻找劳动力,现在工人主动找到制造商来寻找工作。

由于机器依赖集中能源,需要宽敞空间,生产环节由家庭转移到工厂。工人以史无前例的规模和机器一起集中在中心地带。过去外包制商人曾经走村串户地寻找劳动力,现在工人主动找到制造商来寻找工作。

棉纱生产的机械化创造出了一个全新的实体:棉纱厂。尽管这些棉纱厂的规模差别很大,但都有一个共同的特征:靠近流水。而为了控制流水的能量,人们要么建立水坝,要么在河流陡峭之处开一个切口,使得水流穿过水车。水车驱动穿越整个工厂的轮轴,不同的大型皮带可以连接到轮轴上,也可以取下来,以驱动不同的机器。与其前辈不同,棉纱厂的基本功能不仅是集中和控制劳动力,而且还要安置一系列复杂的机械。到了18世纪80年代,一些工厂面积非常大:长200英尺,宽30英尺,高四到六层,矗立在乡间,十分醒目。

这些工厂的纺纱生产需要三道基本工序:打轧(willowing)、梳棉(carding)和纺纱(spinning)。第一步工作,由工人(通常是女性)将生棉在有网眼的桌面上展开,用棍子击打原棉,以除去枝杈、叶子和灰尘等在轧花时没有去除的杂物。由于这一过程中会有很多易燃棉花微尘搅入空气中,所以该工序一般不在主厂房,而是在毗邻的建筑中进行。在棉花清理好后,集中在工厂底部楼层中的一系列机械将原棉转变为“粗纱”——一种弱捻的纤维平行棉条线股,预备纺成细纱。首先,清理好的棉花进入一台梳棉机。梳棉机有着一个旋转的圆筒,上面有齿状套管,配备着金属齿梳。经过梳棉机后,那些乱糟糟的棉花就变成了条理清楚纤维平行的棉条,被称为银棉。随后,棉条进入并条机。棉条在此通过一组滚轴,被抻长、盘绕、拉平,最终制成粗纱。这些棉股被卷成一个粗纱筒,然后再卷在一个绕线筒上。最后,棉花可以用来纺纱了。这些纺纱机通常被放置在纺织厂的顶部楼层,横着贯穿整个楼层。这些机械要么是阿克莱特的水力纺纱机,要么是数量越来越多的克朗普顿的“骡机”。

为了能够操作所有这些机械和棉花,制造商雇用了成百上千的工人,其中大部分是儿童和妇女。虽然大部分工人都自愿进入工厂,并领取工资,但不是所有工人都如此。我们将会看到,这是工业资本主义的又一项制度创新。在美洲的奴隶种植园之外,资本家第一次可以组织、监督并主导生产的过程。

资本对劳动力的这种支配、对技术革命的拥抱和社会创新在世界其他地区没有发生,甚至在棉花产业的心脏地带的中国和印度也是如此。这在某种程度上令人惊讶,因为这些国家和地区几个世纪以来都在全球棉花生产技术的前沿。早在1313年,王祯就记载了一种“纺麻线的机械”,它很接近哈格里夫斯的珍妮纺纱机和阿克莱特的水力纺纱机。发展新型纺纱机无疑是在中国工匠力所能及的范围之内,同样,也是法国和印度工匠所能做到的。而且棉花及棉纺织品贸易的发展也是14至19世纪中国经济日益商品化的一个重要组成部分。

尽管有着这些非常有前景的先决条件,中国和印度——以及普鲁士这个在技术教育上与英国最接近的竞争者——在支配全球棉纺织业的诸多节点上,都和英国差得很远。此外,与英国相比,中国和印度农民更牢固地依附在土地上,这使得制造商即使有心,也更难动员大量的工人。由于家户组织形式不同,特别是妇女在外活动受到限制,印度和中国女性主导的纺纱机会成本极低,因此较少可能采用新技术。按照农民家庭的计算,女性劳动力是很廉价的。此外,在印度,织工和最终消费者之间的链条很长,有许多中间环节。正如一位历史学家所说,“打破这一传统的历史性机制”非常困难,而且在很多人看来,也没有什么收益。在英国农村,许多纺纱工和织工的感受与他们在印度和中国的同行相似,他们知道,更新的技术将使他们以家庭为基础的制造业难以为继。然而,由于缺乏其他谋生手段,而且他们间断性地反对新技术的努力也被果断的国家击退,除了屈从于工业资本主义,他们别无他法。

因此,棉纱厂首先拥抱了新技术,压迫劳工而不用奴役他们,并找到了组织生产的新方法,因此,曾经规模不大、分布在兰开夏郡和邻近的柴郡境内河流边的工厂迅猛增长——就在1784年,塞缪尔·格雷格建立他的第一家工厂时,新工厂进入兴盛期,并在接下来的几十年里不断扩张,有时这种扩张相当惊人。到1833年,塞缪尔·格雷格自己在5家工厂中雇用了2084名工人。他的阔里班克纺纱厂的纱锭量已经增加了3倍,达到10,846支。1795年,棉产品制造商罗伯特·皮尔(Robert Peel)把工厂扩展到了23家,全由他拥有和管理。在另一些情况下,进入这个行业的制造商常常资本不多,但是有着良好的社会网络。爱尔兰商人威廉·埃默森(William Emerson)要帮助他的亲戚开一家纺纱厂时,他写信给他在曼彻斯特的商业伙伴纺纱商麦康奈尔和肯尼迪公司,在信中告诉他们:“我的一个亲戚非常想学习梳棉和纺纱的知识,为此我愿意派他到你们那里学习6个月,并为他受的指导支付任何你们认为合理的价格,希望让他在尊处或其他方便的地方接受你们指导,你们也可以提出其他条件。”

在工厂数量成倍增长的同时,许多工厂的规模依然很小。而且比起利物浦的商人、萨默塞特的地产主和伦敦的银行家来说,这些工厂的所有者通常并不富有。到1812年,70%的工厂所拥有的纱锭少于1万支,价值低于2000英镑。进入这一工业领域的企业主的背景也十分多样。他们中的很多是商人兼制造商,有些来自其他工业领域,另一些则是富裕的农民,还有些甚至是具有非凡商业能力的学徒。当时有很多非同一般的社会流动性的案例,比如,埃尔卡纳·阿米蒂奇(Elkanah Armitage)8岁起在一家棉纺织厂做纺纱工的助手,59年后,他拥有几家自己的工厂并雇用了1650名工人。

但是,另一些人在这一领域起步时有着更多的资源。比如塞缪尔·奥尔德诺(Samuel Oldknow),1756年,他生于兰开夏郡的安德顿时,他的父亲已经是一位成功的细平布制造商,这些布大多由手工织布机织成。在父亲早逝后,奥尔德诺去给他的布料商叔叔做学徒。1781年,他回到家乡重建家族的细平纹布生意。对他而言,这是一个幸运的时代。1779年,骡机的引入使得高质量、大规模生产的纱线达到了前所未有的规模,这使得奥尔德诺能够进入此前由印度制造商主宰的市场。奥尔德诺还与两家伦敦公司合作,这样他能同时进入广大的英国和海外市场。奥尔德诺在1783年一封信的草稿中记述:“目前的预期非常顺利。”到1786年,他已经成为当时英国最成功的细平布制造商。奥尔德诺继续建造工厂扩张他的事业,一度控制了29家工厂。1790年,他进入纺纱业,在斯托克波特建造了一座蒸汽动力的工厂。1793年,他在梅洛尔的一家更大的六层楼高的纺纱工厂也投入生产。

在18世纪80年代到90年代,棉纺织业,即使是小规模工厂,提供的利润仍然是惊人的。卡德韦尔和比尔莱公司(Cardwell & Birle)的年平均资本回报率为13.1%,达格代尔公司(N. Dugdale)的资本回报率是24.8%,而麦康奈尔和肯尼迪公司的资本回报率是16%。这样的高利润使他们可以不必大规模借助正规资本市场,就实现生产扩张。实际上,“[扩张]资金的最佳来源就是留存利润”。然而,这样的资本也经常来自商人的投资,他们只是投资棉纺织工厂,自身并不运营。此外,资金更重要的来源是向伦敦和利物浦的商人融资,以购买原棉,并出售棉纱和棉布。这种额外的调转资金非常关键:1834年,英国的棉纺织业在工厂、机器的总投资上达到了1480万英镑,而投资在原棉和工资上的调转资金则达到740万英镑,这个比例相当大。获得这些资金经常取决于个人关系,随着获得大量流动资金越来越重要,中产阶级之外的人加入棉花资本家的行列变得更加困难。生产的高额利润相应地又使得制造业成为一个更加有利可图的投资领域。

棉纺织工厂快速增长的一个例子是曼彻斯特的棉产品制造商麦康奈尔和肯尼迪公司。1791年,他们合伙成立了公司,专注于纺纱机的生产,这项生意对机器制造商詹姆斯·麦康奈尔(James McConnel)来说是很自然的事情。然而,有一天,麦康奈尔生产了两台骡机,但是他的顾客无法支付购买的款项,这件看上去倒霉的事情使他不得不自己使用这些机器。他的合伙人约翰·肯尼迪(John Kennedy)和另外两个投资人扩大了机器生产和纺纱业务,一共投资500英镑,这在当时是非常小的一笔投资。他们自称“机器制造商和纺纱商”,迅速扩张了工厂,专注于高质量纱线的生产。1797年,他们拥有7464支纱锭;到1810年,纱锭数量增加到78,972支,与此同时,他们雇佣的工人数量从1802年的312人增加到1816年的1020人。同其他人一样,他们也是利用留存利润来扩大经营的,1799年到1804年,留存利润每年平均为26.5%。

棉纺织业的迅速发展使其迅速成为英国经济的核心。1770年,棉纺织业仅占整个经济增加值的2.6%。1801年,这一比例为17%,到1831年,这一数字增长到22.4%。相比之下,同期钢铁工业仅占6.7%,煤炭工业为7%,毛纺织业为14.1%。在1795年,英国有34万人从事纺纱业。到1830年,英国每6个工人中就有1个受雇于棉纺织业。同时,棉纺织业开始集中于不列颠诸岛的一小部分:兰开夏郡。最终70%的英国棉纺织工人在此处工作,80.3%的棉纺织工厂所有者来自兰开夏郡。

棉纺织业的爆发不是昙花一现。相反,我们将会看到,棉纺织业的发展使得其他工业领域的发展也成为可能,包括铁路网、钢铁业以及后来在19世纪被称为第二次工业革命的一系列新产业。但是,棉花产业是先锋。正如历史学家费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)所说,棉纺织品领域的工业革命影响了“整个国家经济”。

直到19世纪中叶,工业革命在数字上来看,依然还是棉花的故事。

直到19世纪中叶,工业革命在数字上来看,依然还是棉花的故事。

英国棉纺织业的惊人起飞使得英国资本家与整个英国一起,从战争资本主义中获得更多的收益。得益于新机器和新的生产组织带来的前所未有的生产效率,再加上受薪工人在大型工厂中的劳作,英国棉纺织业的生产成本更低了,正如所料,英国制造商打入了诸多新市场。随着棉花变得越来越便宜,随着棉织物变得越来越时尚,国内市场也在扩大,因为不断变化的图案设计对中产阶级消费者的自我展示越来越重要。

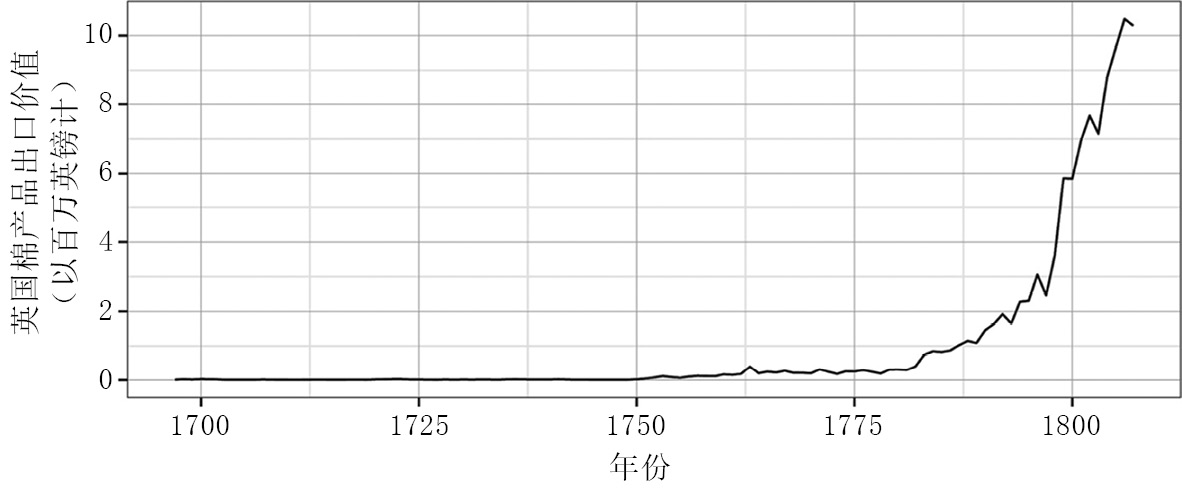

英国纺织品制造商还决定性地进入了至关重要的出口市场。18世纪80年代,英国棉产品制造商进入了此前一直由英国商人在此销售印度织物的海外市场。优质的细平布曾经是孟加拉的骄傲,而且“数千年来无与伦比”,从此开始在英国生产。这可谓至关重要,因为英国仅有866万人,市场规模相当小,而且人均可支配收入的增长也十分缓慢。在整个18世纪,英国的棉纺织品出口增长了两百倍,其中94%的增长发生在1780年后的20年中,这一阶段出口激增16倍以上,从1780年的355,060英镑增加到1800年的5,854,057英镑。在18世纪最后几年,不列颠群岛生产的全部棉布中的61.3%用于出口。1815年后,凭借这些出口,英国几乎在全球棉纱和棉布贸易中“消灭了所有非欧洲世界的竞争对手”。

出口激增:1697—1807年英国棉花出口的增长。

英国棉纺织业的繁荣可以说是出口的繁荣。到1800年,英国出产的棉纺织品成为世界市场上的主导产品,与此同时,英国农村新建工厂中的成千上万的纺织工人,更不用说数百名工厂主、商人和海员,都开始依赖这种外国市场。1835年爱德华·贝恩斯惊奇地观察到,棉纺织品出口“现今……已经是毛纺织品出口的三倍。棉花产业在如此短的时间内,就将毛纺织业这个在英格兰繁荣了几个世纪的制造业远远抛在后面,而就在这一时期,所有的贸易问题作家都认为,它是国家商业财富的主要源泉”。实际上,这种创纪录的棉纺织品贸易影响了整个英国经济:从1784—1786年到1804—1806年,英国所有新增出口中56%为棉纺织品。

在世界市场上,英国棉纺织品正在迅速取代印度棉纺织品。1800年至1801年财政年度,仍有价值140万英镑的棉纺织品从孟加拉出口到英国,仅仅8年后,即1809年至1810年,出口棉布价值就降到了仅比33万英镑多一点,而且此后继续快速下降。由此,主导全球纺织品市场几个世纪之久的印度织工的地位一落千丈。1800年,驻地商务专员约翰·泰勒(John Taylor)撰写了关于孟加拉达卡城棉布产业的详尽历史,并报告说,从1747年到1797年达卡的棉布出口价值下降了50%。纺纱工尤其为来自英国的竞争所伤害,他说,相当多的人因此“死于饥荒”。这个曾一度凭借棉纺织业而繁荣的城市,其人口已经“下降并陷入贫困”,大量房屋“已经被废弃并变成废墟”,这座城市的商业历史成了一段“令人忧伤的回忆”。达卡城“曾经的声望”和“巨额的财富”已经烟消云散了。到1806年,另一份关于孟加拉商业的报告得出结论:“公开记录中,布匹出口显著下降……其后果是,织工无法为他们的织机找到活干,其中许多人不得不离开家园去别处寻找生计;他们中的大多数开始从事农业,一些人还留在自己居住的地区,而另一些人则不得不迁移到更遥远的地区。”一位批评东印度公司的人士指出,英国的政策目标就是要将印度变为原棉的出口国、棉纺织品的进口国,“这一政策类似于西班牙对不幸的美洲土著采取的政策”。

英国棉纺织品占领了先前由印度纺纱工和织工控制的多层面的出口市场。起初,棉产品制造商聚焦于世界上臣服于战争资本主义的地区。在18世纪的最后几十年即工业革命的全盛期里,超过三分之二的英国棉纺织品出口销往这些地区。实际上,这些出口商品是经过大西洋经济渠道流通出去的,英国花了两百来年和无数财富来建造这些渠道。与其他地区的农业生产者不同,美洲种植园的奴隶并不生产自己的衣物,因此,尽管奴隶主给奴隶的供给水平很低,但是为奴隶提供衣料仍然是独一无二的巨大市场。非洲贸易——绝大多数是奴隶贸易——对棉布的需求同样很大(甚至由于美洲棉花种植的繁荣还在增长),由于英国制造的棉布在质量和价格上能够与印度产品相匹敌,非洲商人开始接受英国棉布。1806年后,英国棉纺织品决定性地主导了这个曾经长期将其排除在外的市场。

这些商人和制造商进入这些市场的能力,说明了一种特殊而新颖的国家组织形式的重要性。这种国家将成为工业资本主义至关重要的组成部分,并且将以各种独特的方式扩散到全球。毕竟,棉纺织品出口的扩张仰赖于英国贸易网络及其所依托的诸多机构——从开拓和保护市场准入的强大海军到可以使资本跨越远距离的海运提单——的力量。国家能够建立并保护全球市场、监控其边界、规范工业、缔造并保证土地的私有权力、确保遥远地理距离的合约得以执行、创制一系列金融工具以对民众征税,并且创造了一个社会、经济和法律环境,使通过支付薪酬来动员劳工成为可能。

有一位敏锐的法国观察家在19世纪初评论道:“英国因为数个世纪以来一直坚持其保护和禁止的制度,才得以达到繁荣的巅峰。”

事实上,尽管这些新机器令人印象深刻且非常重要,但最终并不是这些新机器给世界带来了革命性的影响。真正的伟大的发明是这些机器所嵌入的经济、社会和政治机构。这些机构进一步定义了工业资本主义,并越来越将其从孕育它的战争资本主义相分离。

事实上,尽管这些新机器令人印象深刻且非常重要,但最终并不是这些新机器给世界带来了革命性的影响。真正的伟大的发明是这些机器所嵌入的经济、社会和政治机构。这些机构进一步定义了工业资本主义,并越来越将其从孕育它的战争资本主义相分离。

在工业资本主义的核心创造这样一个状态,是各种不同利益关系的复杂的博弈的结果。崛起的制造商集团极力要求自己的利益得到承认,与此同时,政治家和官员也逐渐认识到,自己在世界上尊贵的地位依赖于大不列颠迅速增长的制造能力。制造商集团同与其竞争的利益集团(如东印度公司)和精英集团(如贵族地主)展开了斗争。然而,由于商人和制造商积累了大量国家仰赖的资源,因此资本家可以将他们对国家经济不断增长的重要性转变为其政治影响力。

棉纺织厂主逐渐在政治上积极起来,1832年的《改革法案》使他们获得了选举权,允许众多纺织品制造商进入下议院。从《谷物法》到英国的殖民地扩张,他们在下议院不遗余力地为他们的产业的(全球)利益游说。

棉纺织厂主逐渐在政治上积极起来,1832年的《改革法案》使他们获得了选举权,允许众多纺织品制造商进入下议院。从《谷物法》到英国的殖民地扩张,他们在下议院不遗余力地为他们的产业的(全球)利益游说。

制造商为有利于自己利益的政策进行的辩护非常直白且现代,正如1789年103位来自格拉斯哥地区的棉产品制造商向财政部提出的请愿书显示的那样:

制造商为有利于自己利益的政策进行的辩护非常直白且现代,正如1789年103位来自格拉斯哥地区的棉产品制造商向财政部提出的请愿书显示的那样:

陈情人很早就开始生产英国细平布,近年来在拓展和提升这一有利可图的贸易分支上取得了重大进展,在其他被称为纯色布及混纺布的贸易品上也是如此。由于我们在这一制造业中应用了机器的力量,同时建立了一些新设施,陈情人提出如下请求:当出现国内不能消费的剩余产品时,为了使得机器不至于闲置,在海外更大规模地销售这些产品成为当务之急。

依靠新崛起的制造商集团和能力大为增长的国家,在如何动员劳动力、资本和市场问题上,工业资本主义找到了一个新答案,完全不同于其前身战争资本主义。与美洲的方式不同,劳动力可以被动员起来是由于农村发生的一些变化(包括法律方面的变化)制造了一支庞大的失地无产者队伍,他们被迫出卖自己的劳动力来维持生存,而且在这么做的时候,他们也没有受到武力的逼迫。此外,与美洲的种植园不同,棉纺织业所需要的土地极其有限,而且主要集中于接近水力的地区。英国在几个世纪前就已经出现了土地市场,而且土地产权相对安全,并受到国家保护,因此,作为战争资本主义特征的土地攫取无法在英国本土出现。与此同时,一个干涉主义的国家能够以认为有利于整体经济发展的方式来促进土地使用,例如可以征收土地去修建收费公路和运河。此外,高度集权和官僚化的国家还能管理国内工业并向其征税。

最后,也许对工业资本主义出现的早期阶段最具决定性的是,由于国家的帝国扩张,战争资本主义的机制可以外部化。这实际上降低了资本家对重塑国内社会结构的需求,以及对从劳动力、食物到原料在内的国内资源的依赖。动员劳动力、原料、土地和市场方面遇到的一些问题,战争资本主义已经在美洲、非洲和亚洲解决了。国家因为战争资本主义体制和财政积累而变得强大,是实现一些劳动力、土地和资源调动外部化的根本原因。实际上,国家可以在世界的不同地区推行不同的制度,例如,奴隶制和受薪劳动可以并存。

制造商、贸易商和政治家构建了一种新形式的资本主义——这种资本主义在19世纪末将会主宰世界上绝大部分地区。

现代国家的统治没有专制君主统治那么“明显可见”,而且由于其权力越来越嵌于非个人的条文、法律和官僚机制,所以它看起来也更为“虚弱”。悖谬的是,工业资本主义在扩大国家权力的同时,也使得国家权力更加不可见。而且,规范市场的不再是国王、领主或老爷的个人权威,也不是古老习俗;相反,市场是由合同、法律和法规严格执行的明确规则形成的。一些较弱的国家依然依赖代理人网络、权力分包体系和专制统治,这些因素难以为工业资本主义的发展提供肥沃的土壤。与此同时,随着欧洲殖民主义将其触角延伸到世界的其他地区,它进一步加强了殖民国家的国家能力,同时破坏了被殖民国家的政治权威和国家能力。随着国家能力比以往更加重要,其在全球的分布也更加不平衡。

显然,虽然1835年爱德华·贝恩斯宣称“这一[棉花]产业不是政府保护下的产物”,他还是按时间顺序列出了所有与棉花产业有关的“立法机构的干预”,从禁令到关税等各种形式。这份长达整整七页的清单恰恰显著地提醒人们,政府在保证棉花市场的“自由”中的重要性。

在英国及此后其他少数几个国家中,资本家对国家的这种依附使得它们彼此密切结合,并导致了制造业资本的属地化和“国家化”。讽刺的是,资本家与国家之间的这种联系最终赋予工人权力,工人利用政府依赖被统治者的同意,集体动员起来去争取更高的工资和更好的工作环境。

在英国及此后其他少数几个国家中,资本家对国家的这种依附使得它们彼此密切结合,并导致了制造业资本的属地化和“国家化”。讽刺的是,资本家与国家之间的这种联系最终赋予工人权力,工人利用政府依赖被统治者的同意,集体动员起来去争取更高的工资和更好的工作环境。

同样由于现代国家令人生畏的国家能力(也就是黑格尔所宣称的“历史精神”),战争资本主义动员土地、劳动力和市场的方式大部分都无法在欧洲实施。这在很多方面都让人惊讶。毕竟,大型资本密集型产业、大量工人的动员以及对于工人的严密管理监控,都在美洲的种植园开展过,并且获得了巨额利润,似乎为生产重组指明了道路。然而,在英国本土,战争资本主义仅仅为资本主义提供了基础,而不是资本主义本身。由于资本家不能在国家力量所及之外为所欲为,虽然他们要控制生产,但工人没有被奴役,人民也没有被大规模屠杀。这是革命性的创新,但是在今天的世界里,我们对工业资本主义所依赖的制度基础已经习以为常,很难意识到这是何等革命性的创新了。

制造业的扩张和国家力量的加强是彼此促进的关系。英国加强棉花产业的经济活力的同时,棉花产业的许多成果对国家也越来越重要。正如爱德华·贝恩斯所说,为了支撑从18世纪末到19世纪初奠定英国在大西洋霸权的一系列战争,英国高度依赖商业,而其中最重要的就是棉花产业:“如果没有繁荣的制造商和贸易所提供的手段,英国不可能支撑这么一场旷日持久且耗资巨大的冲突。”据爱德华·贝恩斯估算,从1773年至1815年,大约有价值1.5亿英镑的棉纺织品出口,让制造商、贸易商和国家赚得盆满钵满。这些贸易规模和贸易差额为国家提供了所需要的收入,例如,优先发展海军的资金。从17世纪末到19世纪初,英国的国库岁收增长了16倍,而同时英国在这些年当中有56年处于战争状态。在1800年,全部税收的三分之一来源于关税。正如《爱丁堡评论》(

Edinburgh Review

)于1835年所说:“我们的繁荣和实力是多么依靠他们[制造商]的持续改良和扩张啊。”国家的官僚和统治者清楚地认识到,制造业是国家税收的一个渠道,而国家自身就依赖其所协助缔造的工业世界。

正如我们在阔里班克纺纱厂所见,在这一巨大发展的蹒跚起步阶段,最初只是一些较为和缓的变迁。从现代的视角看来,新技术看起来有些古怪,工厂都很小,而且对棉纺织业的影响仅仅局限在几个有限的地区中,这些地区只是世界上很小的一部分。而全球的大部分地区,甚至英国大部分地区,仍和过去一样,似乎没有什么变化。从全球视角来看,那些最初散布在英国农村的工厂的生产力实在微不足道。毕竟,1750年中国的纺纱工和织工加工的棉花是1800年英国的420倍。印度的规模也几乎相同。

1800年,也就是塞缪尔·格雷格为工业革命助产后20年,全球棉布生产只有不到千分之一由英国发明的机械出产。然而,一旦资本家、贵族、国家、工人以及农民之间数十年的长期斗争创造出工业资本主义的社会和制度框架之后,它就可以传播到其他产业和世界的其他部分。进一步转变的领域十分巨大。

1800年,也就是塞缪尔·格雷格为工业革命助产后20年,全球棉布生产只有不到千分之一由英国发明的机械出产。然而,一旦资本家、贵族、国家、工人以及农民之间数十年的长期斗争创造出工业资本主义的社会和制度框架之后,它就可以传播到其他产业和世界的其他部分。进一步转变的领域十分巨大。

正如历史学家埃里克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)所说,由棉花产业助推的工业革命是“世界历史上最重要的历史事件”。工业革命缔造了一个不同于以往的世界。又如棉产品制造商托马斯·阿什顿(Thomas Ashton)在1837年所说,“这片烟囱林立的土地”不仅与几个世纪以来的英国农村世界不同,也是对由商人、种植园主、政府官员此前两百年缔造的战争资本主义的一个巨大飞跃。来自世界各地的游客都为工业革命的壮观景象所吸引,同时也对它的巨大规模感到敬畏和震惊:无尽的烟囱、喧嚣的城市、巨大的社会变迁。1808年,一位英国游客在曼彻斯特看到一个小镇“肮脏得可怕,蒸汽机是有害的,染厂既噪声隆隆又令人讨厌,河水黑得就像墨汁”。1835年,托克维尔(Alexis de Tocqueville)也进行了相同的旅程,看到了“城市被黑烟覆盖,透过它看到的太阳是一个没有光线的圆盘。在这样的半日半夜的环境里,30万人不停地工作。上千种噪声在这个潮湿、黑暗的迷宫中扩散,这些噪声绝不是一个人在大城市中听到的普通声音”。托克维尔补充说,正是“从这些肮脏的沟渠里,人类工业劳动的成果滋养着整个世界。从这条肮脏的下水道里流出的是纯金。人性在这里实现了最全面的发展,也显露出最野蛮的一面;在这里文明缔造了奇迹,但在这里文明人几乎沦为野蛮人”。来自还是一片田园风光的美国观察家们被这个新的旧世界吓坏了,托马斯·杰佛逊(Thomas Jefferson)希望他的同胞“永远不要……转动线轴……让工厂就留在欧洲”。

在英国国内,仅仅20年内,棉花产业的演变巨大。棉花最初只是帝国扩张的诸多战利品之一,后来成为推动工业革命的商品。从这一丛丛的白色棉铃中诞生了一个新的全球体系:工业资本主义。当然,在其他工业领域也有发明和创新,但棉花产业是唯一具有世界规模的产业,并与强制劳动有紧密的联系,能得到国家的特别关注,使得在全世界攫取市场成为国家的当务之急。

虽然工业资本主义最终将支配世界,但是在其诞生之初却促进了战争资本主义在其他地区的扩张和锐化。这是因为英国领先开发工业资本主义的能力有赖于英国商人为英国的工厂提供更便宜和可预测的棉花供应。

英国棉产品制造商突然需要数量巨大的原棉,而此时工业资本主义的各项制度结构还远未成熟,过于狭隘,无法提供生产原棉所需的劳动力和土地。我们将会看到,在从1770年到1860年的可怕的90年中,工业资本主义不是取代而是重振了战争资本主义。

英国棉产品制造商突然需要数量巨大的原棉,而此时工业资本主义的各项制度结构还远未成熟,过于狭隘,无法提供生产原棉所需的劳动力和土地。我们将会看到,在从1770年到1860年的可怕的90年中,工业资本主义不是取代而是重振了战争资本主义。

1858年,加尔维斯顿、体斯敦和亨德森铁路公司(Galveston, Houston, and Henderson Railroad Company)的主席理查德·B·金伯尔(Richard B. Kimball)造访了曼彻斯特。他的观察有着惊人的先见之明:“当我进入你们的城市,就有一种嗡嗡声、持续不断的震动声冲击着我的耳膜,好像有一种不可抗拒的神秘的力量在工作。还用我说,这是你的纱锭和织布机还有驱动它们的机器发出的噪声吗?……由此,我问我自己,曼彻斯特的力量和美国的大自然之间有什么联系?得克萨斯的棉花田和曼彻斯特的工厂、织布机和纱锭之间有什么联系呢?”

他所感受到却说不出来的这种联系,就是战争资本主义和工业资本主义之间当时仍未切断的生命脐带。

他所感受到却说不出来的这种联系,就是战争资本主义和工业资本主义之间当时仍未切断的生命脐带。