1.8 立体显示技术原理

1.8.1 双眼视差

“立体显示技术”(Three-dimension Display,3D Display)是指再现反映物体远近等深度信息的技术。根据深度信息的表现方法,实现3D 显示可以分为三大类。第一类是利用诸如阴影、遮挡和线性透视等心理暗示来感知物体的前后关系。一般的平面显示(Two-dimension Display,2D Display)表示出来的3D显示效果就是属于此类。第二类是利用双眼视差原理,使观看者的左眼和右眼分别看到“立体图像对”中的左眼图和右眼图,在大脑中产生立体感觉,我们称之为“视差型立体显示”。目前在平板显示器再现的3D显示都属于这一分类,本节也将重点介绍其实现原理。第三类是利用全息成像等技术,在三维空间中实现立体图像再现,人眼可以观察到与现实景物一样的图像,完全符合人眼视觉机能。

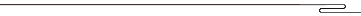

视差就是从有一定距离的两个点(比如人的双眼)上观察同一个目标所产生的方向差异。目标与两个点之间的夹角被称作这两个点的视差角,两点之间的距离被称作基线。只要知道视差角度和基线长度,就可以计算出目标和观测者之间的距离。人的左、右眼的间距一般为 65mm,这样小的差别会让两只眼睛分别观察的景物有一点点的位移。人类之所以能够对观察物产生有空间感的立体视觉效果,恰恰就是这种在医学上被称为视差的位移在大脑中的有机合成。双眼视觉具有对方向和深度进行信息加工的特殊功能,形成立体知觉。在观看相隔一定距离的两个物体时,不但能感知到它们之间的前后关系,还能判断它们相隔的距离,这就是深度知觉。它包括两种情况:一种是判断观察者到物体的距离,也称为绝对距离。另一种是判断两个物体之间的距离,或者同一物体内部不同部分之间的距离,又称为相对距离。实验表明,人眼判断相对距离的能力比判断绝对距离的能力要精确许多倍。可见,双眼视差(Binocular Parallax)是立体视觉和深度知觉的基础。图1.19显示了双眼视差产生立体显示的基本原理。

图1.19 双眼视差产生立体显示的基本原理

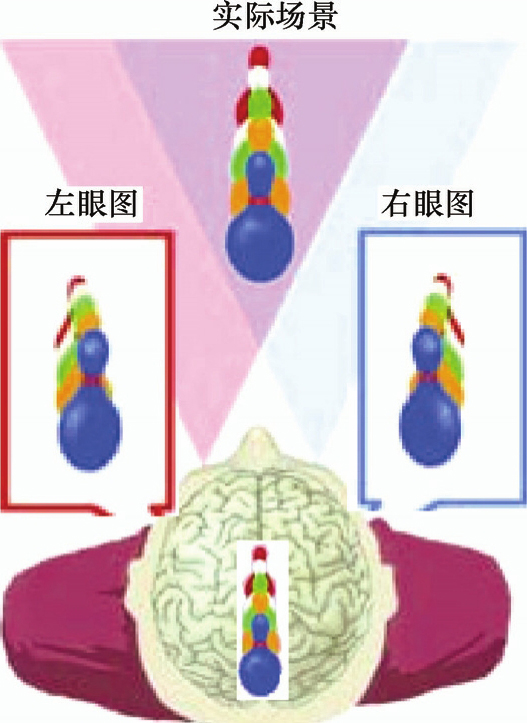

平板显示器的 3D 显示图像再现,就是根据人的双眼视差产生立体感的机理,给观看者左右眼输入“立体图像对”(模拟人的左右眼分别拍摄同一物体的图像),使左眼只看到立体图相对的左眼图,右眼只看到立体图相对的右眼图,从而使观看者产生立体感觉。这种3D 显示技术易于控制显示的立体程度,即可以通过调整双眼视差的大小,来决定再现图像像点出屏或入屏的程度。对于某物点A,在观看者左右眼观察到的同源像点分别为A L 和A R ,即等同于用3D摄像机分别拍摄到的左右眼图像对A L 和A R 。将左眼图像和右眼图像呈现在显示器的平面上。使观看者左眼只能看到A L ,右眼只看到A R ,那么当A L 位于A R 左边时,观看者就会感知到再现物点A′浮于显示平面之前,称之为“出屏效果”,如图1.20(a)所示;当 A L 位于 A R 右边时,观看者就会感知到再现物点 A′浮于显示平面后面,称之为“入屏效果”,如图1.20(b)所示。

图1.20 平面显示器的立体显示原理

如果已知同源像点A L 和A R 在显示屏幕上的间距为 a (即双眼视差)、观看者到屏幕的距离为 L 、观看者双眼瞳孔间距为 T ,则根据相似三角形原理,得到再现图像的出屏距离 H o 和入屏距离 H i 分别是

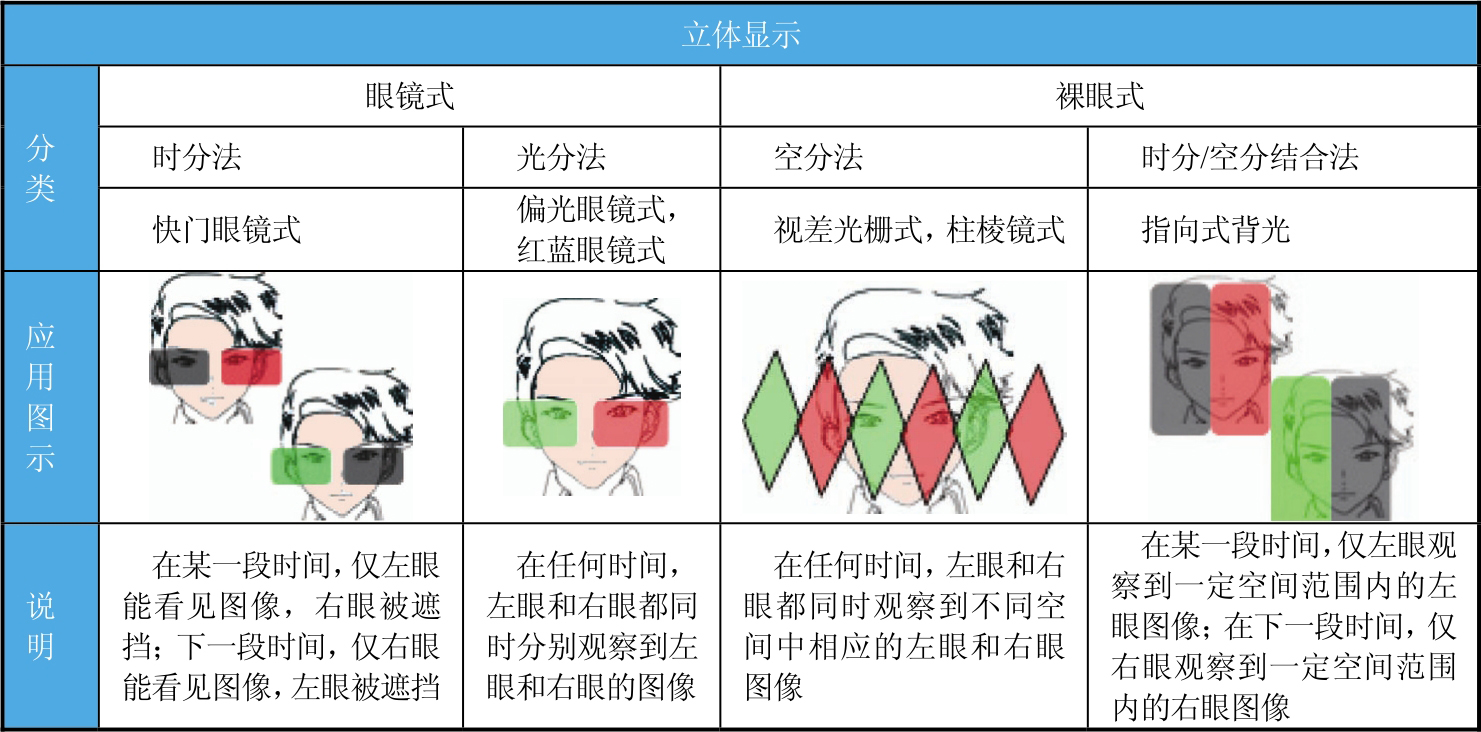

1.8.2 立体显示技术分类

3D显示技术种类繁多,从不同的维度考虑,分类方式也不一样。

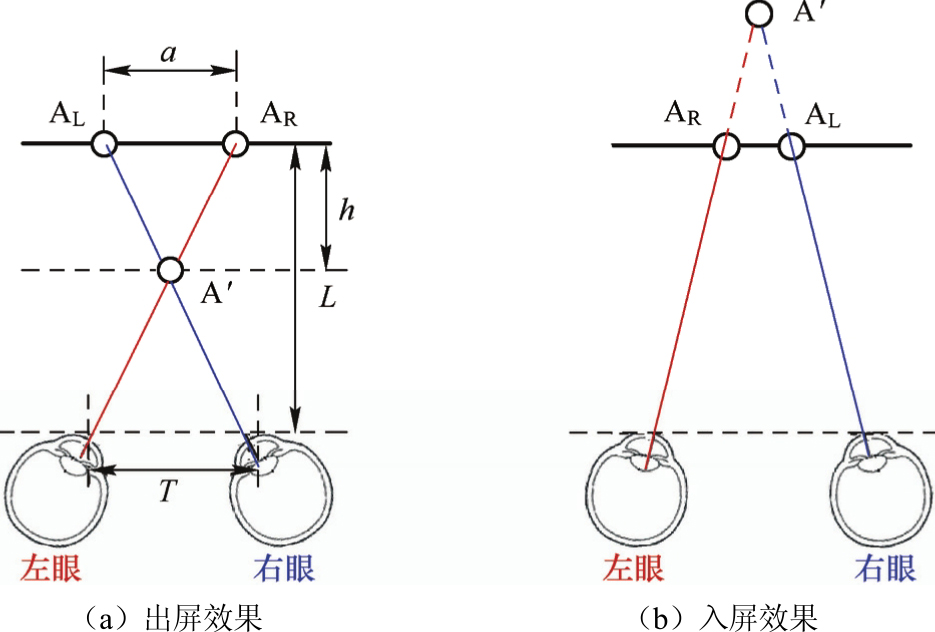

(1)从显示图像的内容格式(即左眼和右眼图像)来分类,可以分为并联式3D显示技术(见图1.21(a))和串联式3D显示技术(见图1.21(b))。串联式是指左右眼图像分别以帧的顺序一帧一帧地依次显示;并联式是指同一帧画面既显示了左眼图像又显示了右眼图像。两种方式相比,串联式需要显示器具有更高的帧速(120Hz以上),显示的画面分辨率不损失;并联式虽然可以保持原帧速(一般为60Hz),但是显示画面的分辨率下降了。

图1.21 并联式和串联式立体显示

(2)按照是否要佩戴眼镜的方式来分类,可以分为眼镜式3D显示技术和裸眼式3D显示技术。眼镜式3D包括快门眼镜式3D(简称快门式3D)、偏光眼镜式3D(简称偏光式3D)和红蓝眼镜式3D。裸眼式3D包括视差光栅式3D和柱棱镜式3D等。

(3)根据实现3D的光学器件的静态或动态特点,可以分为无源式3D显示技术和有源式 3D 显示技术。在常见的偏光眼镜式 3D 中,FPR(Film Patterned Retarder)属于无源式3D显示,PCP(Polarization Controlled Panel)属于有源式3D显示。前者不但会损失图像分辨率,而且3D视角小;后者既不损失图像分辨率,而且3D视角也宽,但是需要结合动态背光扫描来实现。裸眼式3D中的视差光栅,如果是图案化的黑矩阵(Black Matrix,BM)形成的则属于无源式3D显示,如果是电场控制液晶屏形成的则属于有源式3D 显示。同理,如果柱棱镜仅是由图案化的透镜构成,则是无源式3D 显示;如果透镜功能是由外电场控制的液晶屏来实现(液晶透镜)或在图案化透镜前面再增加一个偏光控制液晶屏,则属于有源式3D显示。有源式3D显示通常可以进行2D和3D显示功能切换。

(4)按照分光的方法来分类,可以分为时分法(时间分割法)、光分法、空分法(空间分割法)和时分/空分结合法,见表1.3。时分法是在时间上依次传输左眼图像和右眼图像,快门眼镜式3D(Shutter Glasses 3D,SG 3D)属于时分法3D显示技术。光分法指在同一时间均显示了左右眼的图像,只是传播的左右眼图像的光的偏振性不同或光波长不同。偏光眼镜式和红蓝眼镜式属于光分法3D显示技术。空分法就是在显示器前面增加光学器件(视差光栅或柱棱镜),使进入到观看者左右眼的图像出现在不同空间中。视差光栅和柱棱镜实现的裸眼3D显示技术属于空分法3D显示技术。时分/空分结合法是指时间上依次显示左右眼图像,并且左右眼图像出现在不同空间中。指向式背光3D显示技术属于时分/空分结合法3D显示技术。

表1.3 立体显示技术的分类

1.8.3 眼镜式3D显示技术

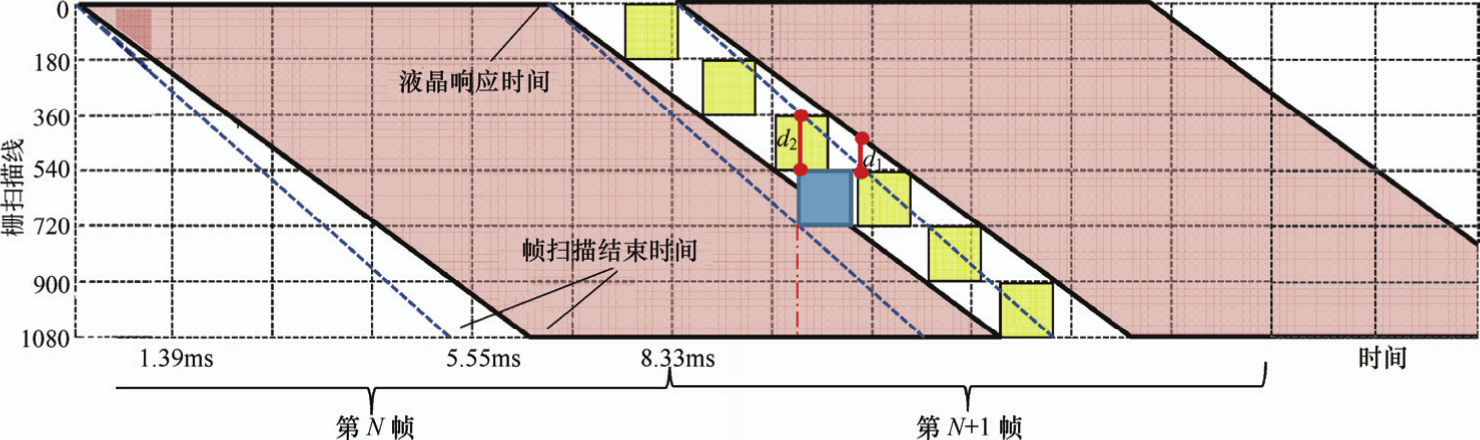

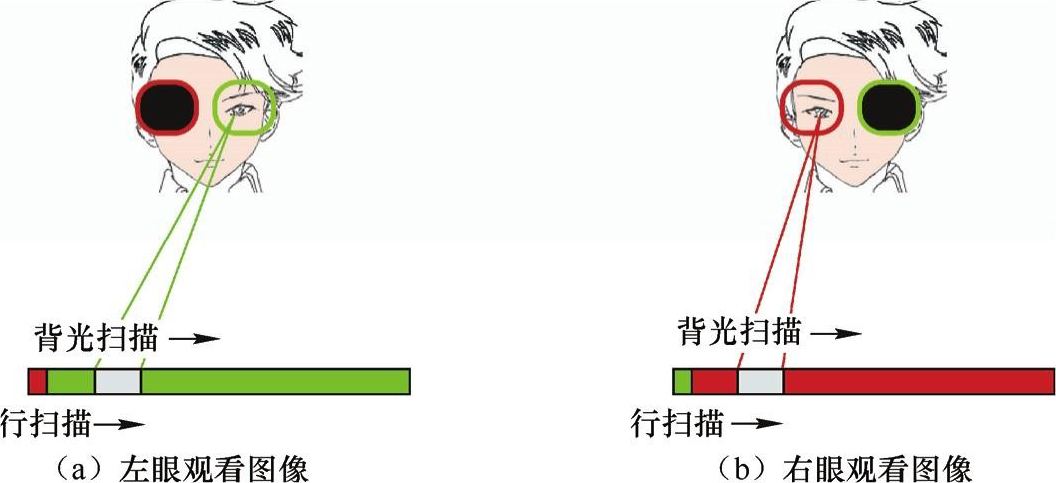

1.快门眼镜式3D显示

快门眼镜式3D显示技术具有以下几个特征。第一个特征是左右眼图像是串联式显示,即左眼和右眼图像依次一帧一帧分别显示;第二个特征是观看者所佩戴的眼镜是由偏光可控的液晶盒组成的,根据液晶盒的开启和关闭,使入射的线偏光图像通过或截止;第三个特征是为了降低 3D 显示图像的串扰(Cross-talk),背光在水平方向上需要分区扫描,并且扫描时序与当前行扫描时序要匹配恰当,同时使帧与帧之间的空白时间(Vertical Blanking Interval,VBI)适当增加。如图1.23所示,快门式立体显示的过程是:从输入第 N 帧画面(左眼图像)开始逐行扫描,直到扫描完成 1080 行(以全高清分辨率 1920×1080为例);扫描完成 1080 行后,行扫描暂时停止,处于 VBI 空白时间内,此时扫描的第一行的液晶达到响应时间,处于稳定状态;在第 N +1 帧画面(右眼图像)启动行扫描开始前,使第一个背光区块(覆盖0~180行)点亮;同时,观看者佩戴的快门式3D眼镜左眼开启,接收左眼的图像;第 N +1帧画面开始扫描,第一背光区块关断,在间隔片刻后开启第二背光区块,显示 181~360行的左眼图像;第 N +1帧画面的扫描和显示第 N 帧画面的背光区块依次扫描进行,实现左眼图像的显示和接收以及第 N +1 帧右眼图像的输入。从图 1.22中也可以看出,如果增加VBI时间,即在更短时间内扫描完成1080行(图中虚线),则第 N +1帧画面扫描的当前行与当前点亮的背光区块间距更远了,如图中 d 2 > d 1 。这样可以避免左眼观察到正在输入的右眼图像,有利于降低 3D显示串扰。图1.23显示了快门式立体显示原理。

图1.22 快门式立体显示过程示意图(VBI增加)

图1.23 快门式立体显示原理:绿色代表左眼图像,红色

快门式3D显示的图像是串联式数据格式,因此为了避免观察到图像闪烁,显示器的帧速需要大于等于120Hz以上。快门式3D的眼镜,采用快速响应液晶,其响应时间可以达到1.5~2ms。快门式3D显示的优点是图像分辨率不下降;缺点是需要更高帧速的液晶面板,背光扫描导致显示亮度下降,眼镜需要电源驱动,以及背光区块的扫描和眼镜液晶状态的切换会引起视觉闪烁,导致眼睛疲劳;大脑接收的立体图像对在时间上存在时间差(相差 1 帧时间),导致大脑产生眩晕;由于入射的是线性偏振光,观看者的头部位置不正也影响3D显示效果和亮度。

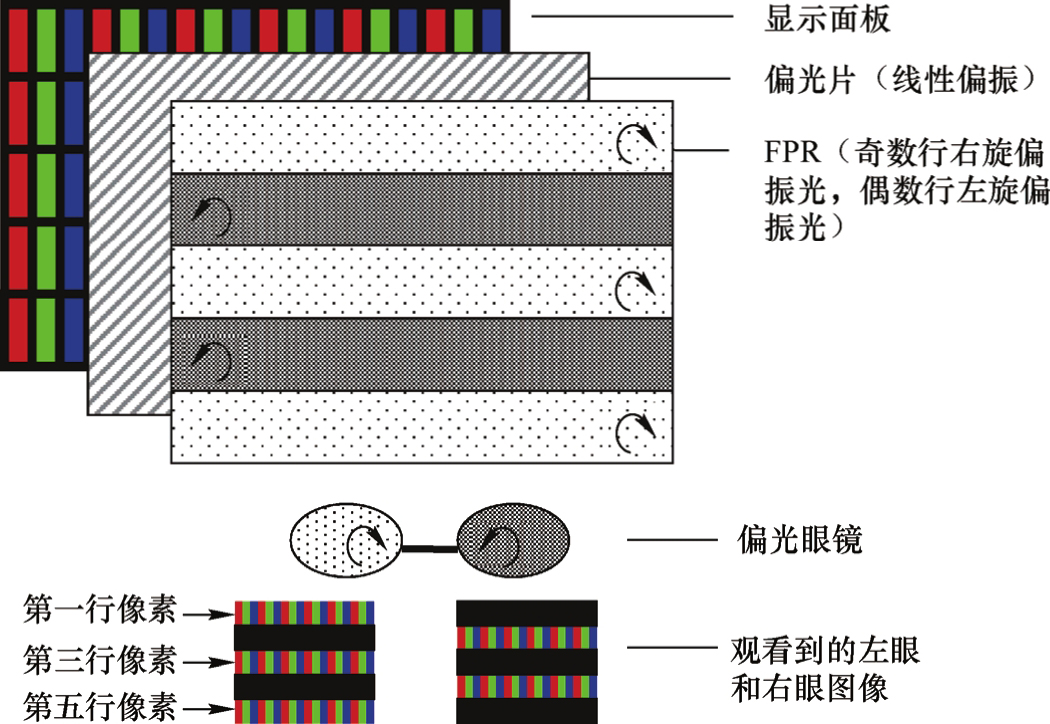

2.偏光眼镜式3D显示

与快门眼镜式3D相比,偏光眼镜式3D显示的眼镜是无源的,即不需要加电来改变其偏振状态,而且通常左右眼镜片分别对应左旋和右旋偏振光。为了使入射的左右眼立体图像对也分别是左旋和右旋偏振光,需要在普通显示器的外面再增加一个偏光调制器。该偏光调制器的作用是使显示器出射的线性偏振光转换为左旋和右旋偏振光。图案化的薄膜光延迟器(Film Patterned Retarder,FPR)的偏光式 3D 显示基本原理是在显示器外面贴附一张 FPR 薄膜,观看者佩戴左旋和右旋偏振光的眼镜,即可观察到3D图像,如图1.24所示。FPR上,与显示器行像素相对应的区域间隔排列着位相差延迟膜,即偶数行起到 λ /4(或 -λ /4)相位延迟作用,奇数行起到 -λ /4(或 λ /4)相位延迟作用。这样入射线性偏振光经过FPR后,偶数行和奇数行就分别出射左旋(或右旋)和右旋(或左旋)偏振光。如果偶数行和奇数行分别输入立体图像对,则通过偏光式眼镜后,可以观察看3D图像显示。

图1.24 FPR光延迟眼镜式立体显示原理

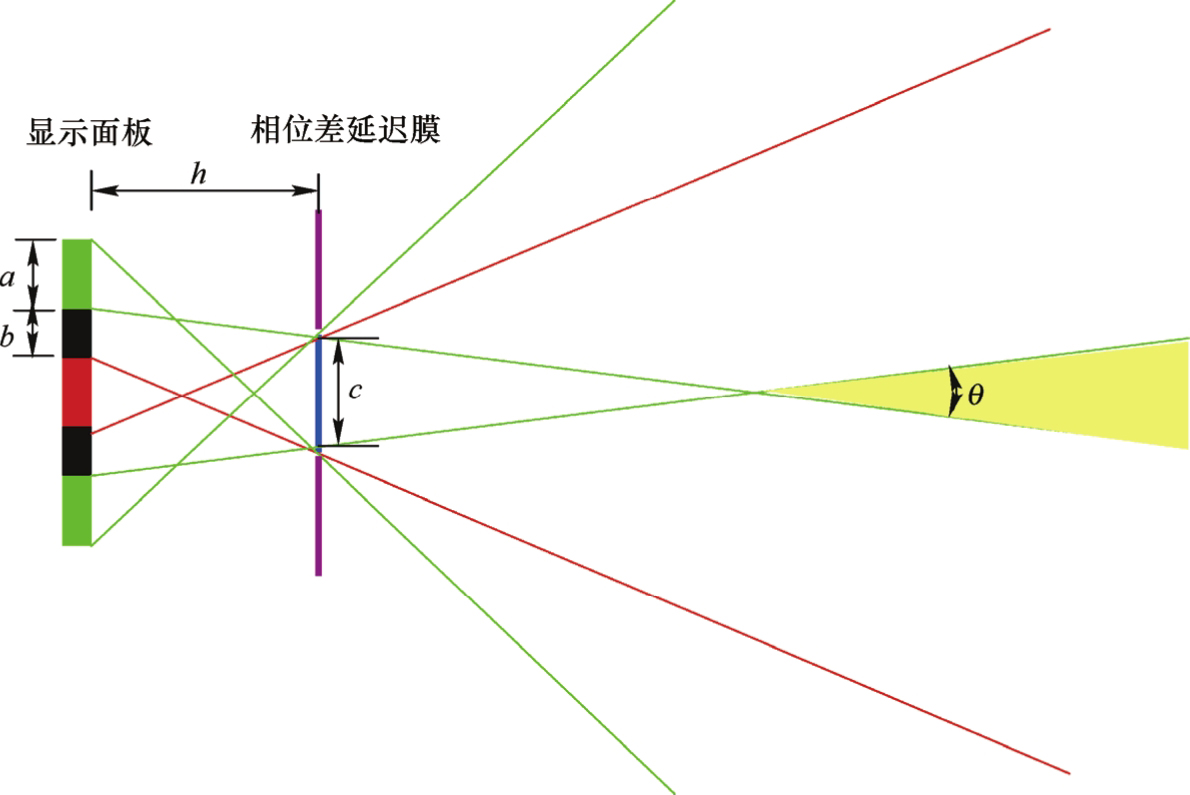

相比非3D显示的画面亮度,FPR 3D显示单眼亮度下降了约一半,其原因是每只眼睛只接收了一半像素发出的光。相比快门式3D显示,FPR 3D显示的主要缺点是显示分辨率下降了一半,另外 FPR 薄膜的贴附精度要求比较高,通常是行像素的垂直方向要控制在±10μm左右。垂直方向的贴附偏差是引起3D显示串扰的主要因素。有时,为了降低串扰和增加垂直方向的视角(一般为20°),设计上有意把显示器彩膜基板上水平方向的BM加宽。图1.25是FPR 3D垂直视角影响因素的示意图。图1.25中 a 是竖直方向上一个像素发光区的高度, b 是该方向上黑矩阵的宽度, h 是相位差膜到显示面板出光区的距离, c 是相位差膜上的一个单元高度(一个单元通常对应显示面板上一行像素)。在图 1.25 中显示面板上的红色像素与相位差膜上的蓝色单元光延迟区对应。从前面描述的显示原理可以知道,只观察到红色像素而不观察到绿色像素的区域夹角只有很窄的 θ 角区域,也即此区域才是没有串扰的区域。从图 1.25 中可以得到 θ 角的计算公式:

然而,式(1.8)只是针对某一观察高度对显示区垂直观察的角度,而对于大尺寸显示器,此时上下边缘区域可能已经超出了该视角而观察到了串扰。从式(1.8)中也可以看出,增大像素间黑矩阵的宽度、降低相位差膜到显示面板出光点的间距和减小相位差膜上 c 的长度都可以增大垂直方向的视角。

图1.25 FPR 3D垂直视角影响因素的示意图

FPR 3D显示属于无源式光延迟(Passive Retarder)3D显示,因为实现3D显示时,FPR 上的奇数行和偶数行只能分别对应左右眼。相比较,偏光控制面板(Polarization Controlled Panel,PCP)光延迟式3D显示属于有源式光延迟(Active Retarder)显示技术。相比FPR 3D,它是用一个在外面贴附了 λ /4波片并且扫描分区(通常 8 区)驱动的 OCB(光学补偿双折射)模式快速响应液晶盒替代了FPR膜。OCB模式液晶盒各区块依次开态或关态,使入射的线性偏振光保持原线性偏振性(垂直)或旋转90°(水平);垂直或水平的线性偏振光经过 λ /4波片依次转变为左旋或右旋偏振光,再入射到左旋和右旋的偏光眼镜中实现3D 显示。与FPR 3D相比,PCP 3D的优点是分辨率不下降,3D视角特性也更宽了;缺点是与SG 3D一样,背光需要分区扫描,导致亮度下降。

1.8.4 裸眼3D显示技术

裸眼3D显示是基于视差的基本原理,在平板显示器外面增设一个光学器件,使显示的视差图像对在空间上实现分离,左右眼图像分别进入左右眼,从而在大脑中形成立体图像。根据实现视差图像对在空间上分离的光学器件的原理,裸眼3D显示技术可以分为视差光栅式(Parallax Barrier)裸眼3D和柱透镜式(Lenticular Lens)裸眼3D。

1.视差光栅式裸眼3D显示

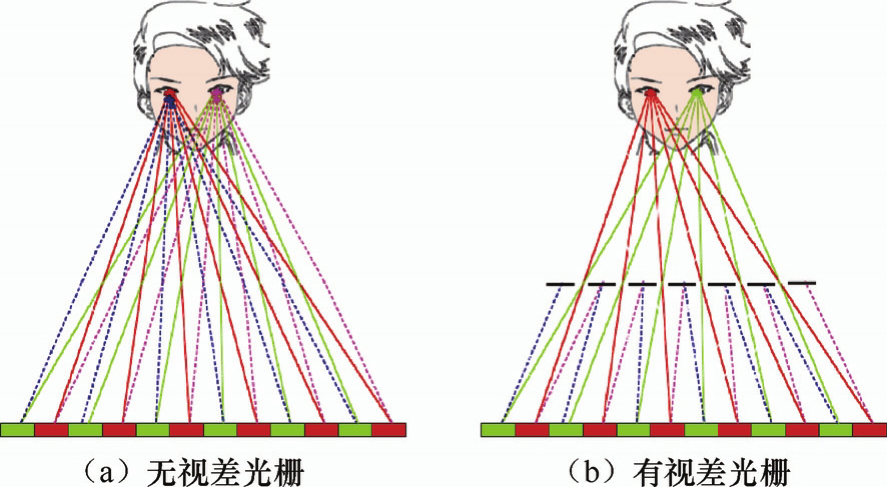

光栅是由大量等宽等间距的狭缝构成的,狭缝是透光区域,狭缝间条纹是不透光的遮光图形。视差光栅式裸眼3D显示是在普通2D显示器前面增设了一个光栅,使显示器上同时显示的立体图像对(左眼和右眼图像)经过光栅后在空间上实现了光线分离,左眼和右眼分别接收到左眼和右眼视差图像,从而在大脑中产生立体感觉。视差光栅实现立体显示的基本原理如图1.26所示。在图1.26(a)中,平板显示器上任何像素所显示图像的出射光能同时进入双眼;但是,当在显示器前面增设一个视差光栅后,实现了奇数列像素的出射光只进入左眼,而偶数列像素的光只进入右眼,即实现了图像的空间分离,如图1.26(b)所示。如果奇数列像素只显示左眼视差图像,偶数列像素只显示右眼视差图像,则观看者可以观察到立体显示。

图1.26 视差光栅实现立体显示的基本原理

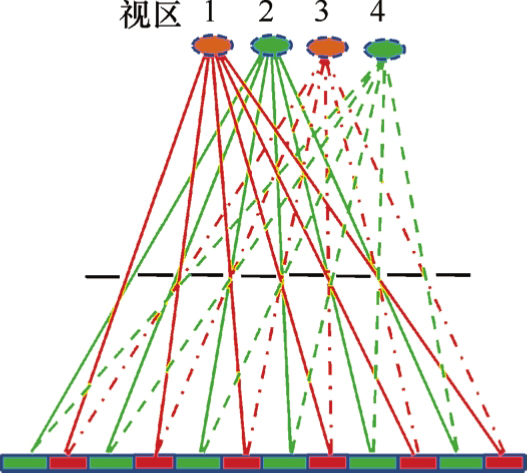

根据不同角度所观看到的3D图像效果,裸眼3D分为两视点显示和多视点显示。在两视点显示中,左眼(视点一)和右眼(视点二)的视差图像对在像素中依次排列,经过视差光栅后在空间中依次分为视区1(右眼画面)、视区2(左眼画面)、视区3(右眼画面)和视区4(左眼画面),照此左右眼视区交替出现,如图1.27所示。根据前面介绍的3D基本原理,这种情况下,左眼只能看到左眼的视差图像,右眼只能看到右眼的视差图像。如果观看者不是处于最佳位置观看,当左眼处于视区3(属于右眼图像显示区),右眼处于视区2(属于左眼图像显示区)时,此时大脑就无法将其融合出实际的立体效果而出现重影,这一现象被称为“逆视”。出现逆势现象的区域被称为3D显示“死区”。可以看出,在两视点裸眼3D显示中,“死区”占用50%空间。在视区之间的空间都分布着左右眼的图像,因此,当任何一只眼睛处于这个区时将观看到图像重影(3D 图像串扰)。由此可见,双视点裸眼 3D 显示的有效视角或有效观看区域是很狭窄的。为此,提出了多视点的裸眼3D显示技术。

图1.27 两视点裸眼3D显示的视区分布

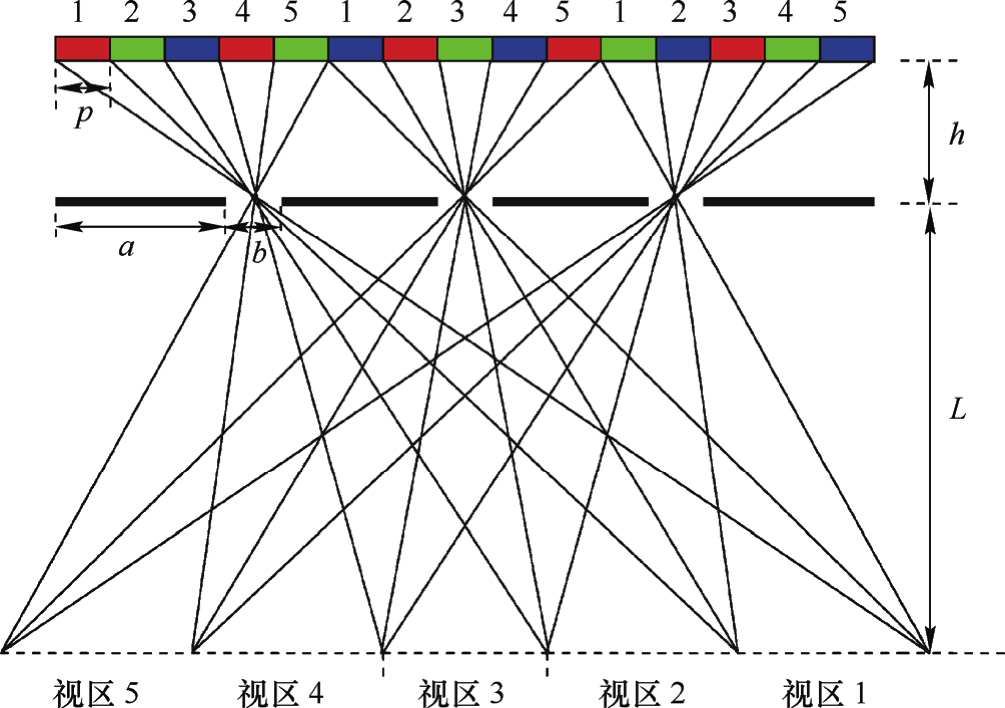

由视差光栅原理可知,影响裸眼3D观看效果的关键参数是光栅遮光图形宽度 a 、光栅透光狭缝宽度 b 、光栅狭缝倾斜角 θ 、像素宽度(这里指亚像素宽度) p 、像素平面到光栅平面的间距 h (光栅高度)、观看者眼睛到光栅的间距 L (指最佳观看距离)和双眼瞳距 T 。图1.28是五视点裸眼3D的视区分布以及各个关键参数示意图。在最佳观看位置,每个视区的宽度通常设计为人眼的瞳距(标准65mm),当然也可以设计为其他数值。在五视点3D显示中,显示视差图像是以五个像素为一个周期(两视点中以两个像素为一个周期)。在周期内,左右眼可以接收任何相邻两个视区的图像而观看到立体图像(这点与两视点的不一样),只有当左右眼同时观看到周期交界的5视区/1视区时才会出现图像串扰,大脑无法合成立体图像。

在图1.28中,根据相似三角形原理,可以得到各个关键设计参数之间的关系。经过计算,得到光栅高度:

光栅节距(Pitch):

图1.28 五视点裸眼3D显示的视区分布以及各个关键参

式中, N 是视点数,图1.28中 N 是五视点。可以看出,光栅的透光狭缝如果变小,则防串扰效果更好,但是显示的亮度变低。

前面3D的分类已经提到,对于光栅的形成方式,如果是图案化的遮光光栅,则属于无源的视差光栅式3D显示;如果是通过一个特殊设计的TN型液晶盒实现的光栅,则属于有源的视差光栅式3D显示,而且这种方式可以实现2D/3D显示转换。虽然多视点裸眼3D 显示技术对于“死区”减少起到了很大的作用,但是同时显示多幅视差画面,又不可避免地造成了画面分辨率的严重下降。因此,多视点显示常需要搭配高分辨率、高亮度的显示面板。

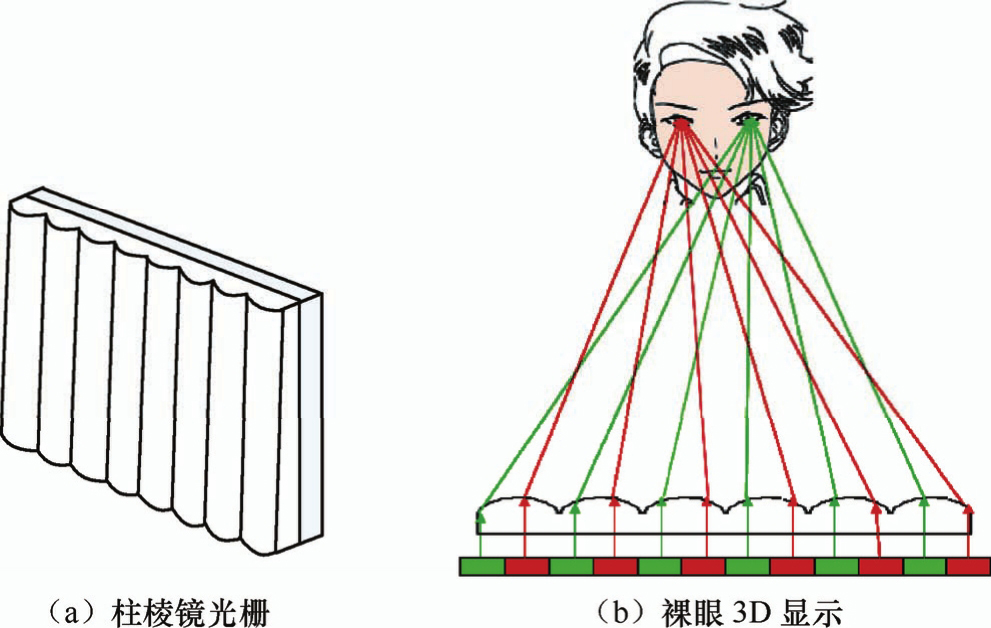

2.柱棱镜式裸眼3D显示

柱棱镜式裸眼3D显示是通过规则分布的柱状透镜使出射光线折射实现视差图像对在空间上的分离。这种规则分布的柱状透镜也被称为柱棱镜光栅,是由无数组微透镜组成的,每组透镜覆盖一组亚像素,如图1.29所示。与视差光栅式显示亮度相比,柱棱镜式的显示亮度更高。在关键参数设计上,柱棱镜光栅的节距、光栅高度的计算方法与视差光栅式的一样,只是柱棱镜的透镜曲率半径 r 、透镜厚度 d 和透镜的折射率 n 需要另外设计。光栅高度和透镜节距同式(1.9)和式(1.10)。透镜的曲率半径:

透镜厚度:

图1.29 柱棱镜光栅及其裸眼3D显示示意图

根据柱棱镜实现光折射的方式不同,柱棱镜光栅又可以分为有源偏光式微透镜(Polarization Activated Micro Lens)、有源液晶透镜(Active LC Lens)和电驱动式液晶透镜(Electric Driven LC Lens)。

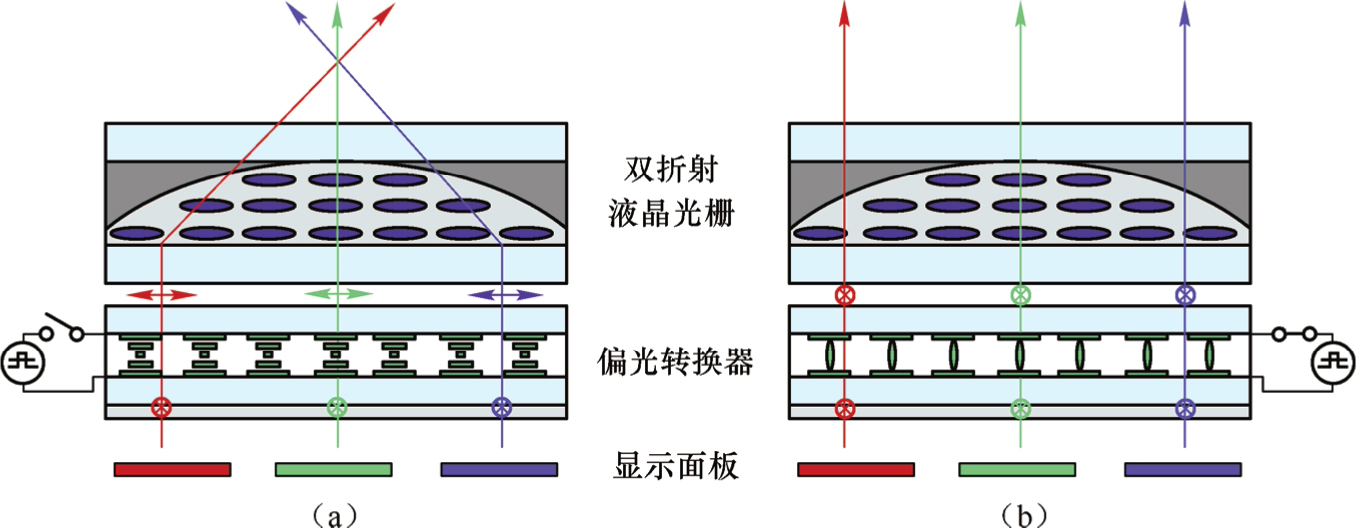

(1)有源偏光式微透镜

有源偏光式微透镜光学器件结构上包括一个偏光转换器(一般是一个 TN液晶盒)和一个双折射液晶光栅,如图 1.30 所示。偏光转换器在电场控制下可以实现入射线性偏振光旋转90°。以TN液晶盒的偏光转换器为例,当液晶盒处于关态时,入射的线性偏振光旋转了 90°;当液晶盒处于开态时,入射的线性偏振光不旋转。双折射液晶光栅由各向同性、折射率为 n o 的凹光栅和凹槽内取向并固化了的液晶层组成。棒状的液晶分子排列与凹槽相平行,长轴折射率为 n e ,短轴为 n o 。

图1.30 有源偏光式微透镜光学器件示意图

当偏光转换器处于关态时,则入射90°(垂直)的偏振光转变为0°(水平),偏振方向与凹槽平行,0°方向的偏振光首先经过双折射液晶光栅上折射率为 n e 液晶分子的长轴(在液晶层上不发生双折射),然后再经过折射率为 n o 的凹光栅。在液晶层和凹光栅界面处由于折射率不一样而发射双折射,使出射光在空间中分离,实现3D显示。同理,当偏光转换器处于开态,则偏振方向与凹槽垂直,90°的偏振光首先经过双折射液晶光栅上折射率为 n o 液晶分子的短轴(不发生双折射),然后再经过折射率同样为 n o 的凹光栅,因此在界面处不发生双折射,出射光线在空间中没有分离,实现2D显示。

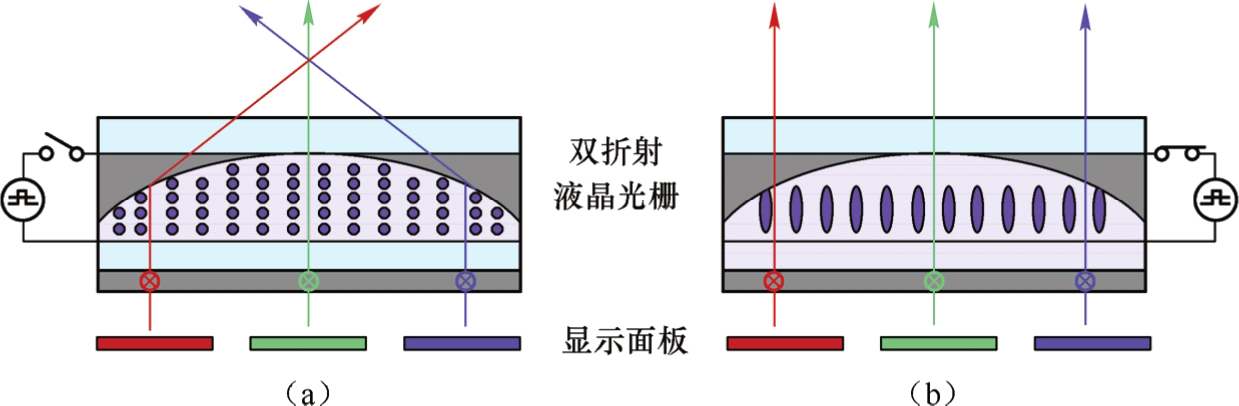

(2)有源液晶透镜

与有源偏光式微透镜相比,在有源液晶透镜中相当于把偏光转换器对线性偏振光的转换功能由双折射液晶光栅中的液晶层来实现,即把固化的液晶层变成为电可控的非固化的液晶层(也是一个TN液晶盒),如图1.31所示。在电场控制下,液晶盒里的液晶分子要么保持原来的与凹槽水平排列的状态,要么与凹槽垂直的排列状态。其中液晶盒关态时,液晶分子水平排列,入射光发生双折射,实现3D 显示;液晶盒开态时,液晶分子垂直排列,入射光不发生双折射,不能实现3D显示,但是可以实现2D显示。

图1.31 有源液晶透镜光学器件示意图

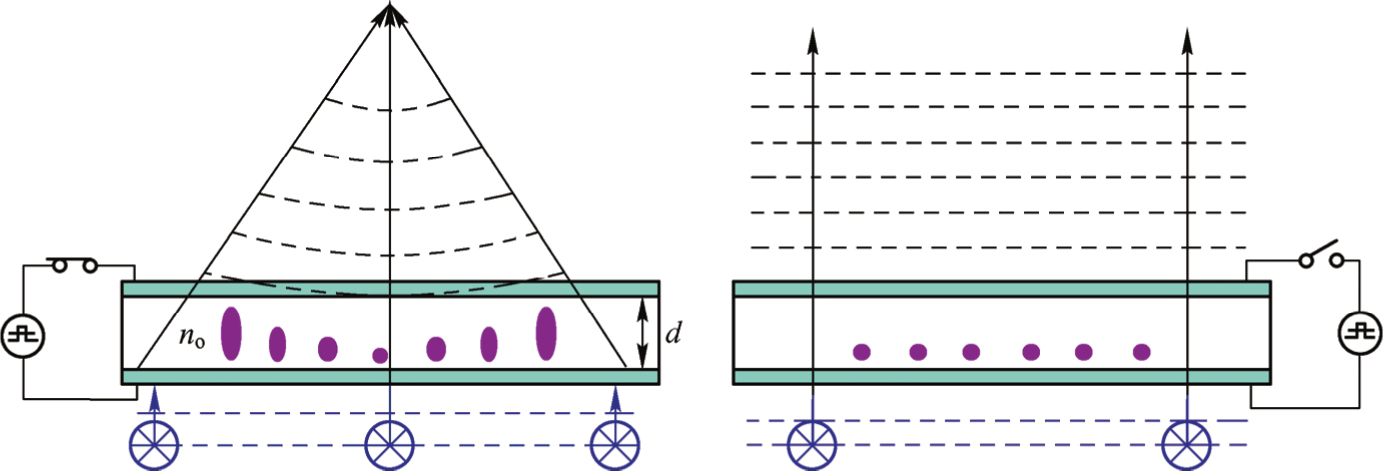

(3)电驱动式液晶透镜

与有源液晶透镜相比,在电驱动式液晶透镜光学器件中实现双折射的方式是在一个双折射基本单元内(与一个凹槽相似)细分了多个电极,通过对不同电极施加不同的驱动电压,使液晶分子的旋转角度不同,由此对入射的偏振光形成一个折射率按照规律分布的液晶层,从而发生双折射现象,实现3D显示,如图1.32所示。当不加电时,液晶层的折射率一致,入射的偏振光不发生双折射,则只能实现2D显示。

图1.32 电驱动式液晶透镜光学器件示意图

1.8.5 3D显示的主要问题

3D 显示技术的根本原理就是使人眼观看到视差图像对而在大脑中感觉到物体深度的立体效果,即左眼只能观看到左眼图像,右眼只能观看到右眼图像,因此,用平板显示器实现3D显示,对显示器的分辨率和/或亮度必然会造成下降。裸眼3D 显示,除了逆视外,还容易观看到摩尔条纹,严重影响观看效果。偏光眼镜式3D 对观看者的姿态有较高要求,观看角度不对(躺下或者斜着头)就会引起串扰和亮度降低。快门眼镜式的液晶切换引起闪烁,造成人视觉疲劳。采用时分法传输视差图像对,大脑不能同时接收左右眼图像而产生眩晕。采用空分法传输视差图像对,左眼或右眼都容易同时观看到另外一只眼睛的画面而观看到重影,引起立体显示效果变差和视觉疲劳。这些问题,关系到人用眼的卫生和健康,是困扰3D显示技术扩大推广的主要因素。