1.5 液晶显示的基本原理

1.5.1 液晶显示器的基本结构

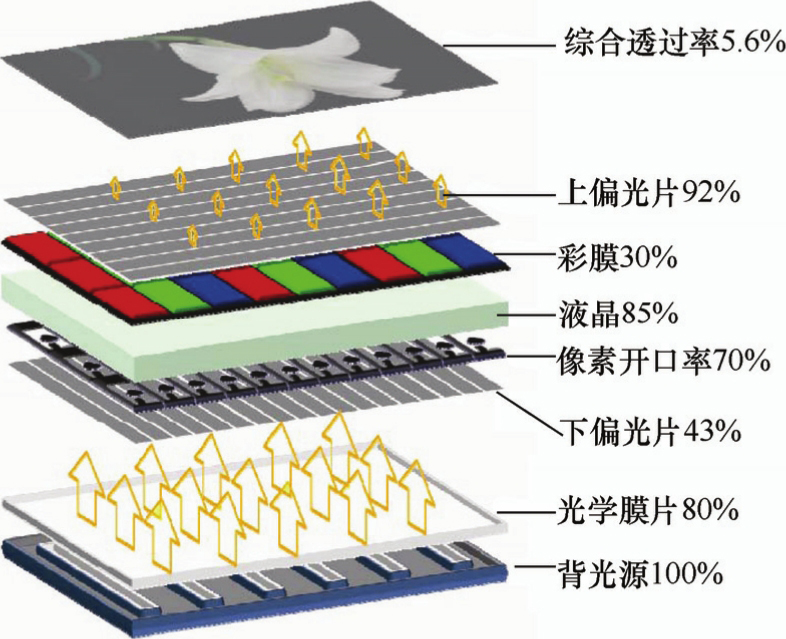

薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)液晶显示器主要由背光源、液晶面板和驱动电路构成。在整个液晶显示模组中,由两片偏光片构成一个偏振光的光学系统,结合液晶的光学各向异性和电学各向异性,以及薄膜晶体管TFT对驱动液晶的电信号的开关作用,对由背光源入射进液晶盒的光起到调制作用。由于背光源各膜片的吸收、偏光片的吸收、液晶的吸收、彩膜的吸收和像素开口率等因素的影响,导致背光源的光大部分被损耗了,最终只有约5.6%的光透射出液晶面板,如图1.12所示。如何在节省能源的前提下提高背光源的利用效率,一直是面板设计部门和材料厂商进行技术改进的目标。

图1.12 薄膜晶体管液晶显示器中各个组

1.5.2 液晶显示原理

液晶显示器都是通过电信号来控制偏振光的状态实现图像显示的。因此,在讨论液晶实现显示之前,有必要先了解一下光的偏振性的基本原理。

电磁理论指出,在电磁波的传播过程中,电场强度矢量 E 、磁感强度矢量 B 与波速 V 三者互相垂直,因此,电磁波是横波,而光的偏振现象证明了光的横波性。在一般光源中,光是由大量分子或原子发出的光波合成的,所以在光源中没有哪一个方向的光矢量比其他方向占优势,这样的光是自然光。在任一时刻,我们可把各个光矢量分解成两个互相垂直方向的光矢量。如果光线中有一个方向的光矢量占优势,这种光是偏振光。偏振光的振动方向与传播方向组成的平面是偏振面。从自然光获得偏振光的过程被称为起偏,产生起偏作用的光学器件被称为起偏器。偏振片就是一种常用的起偏器,自然光照射在偏振片上时,它只允许某一特定方向的光振动通过,这个方向被叫作偏振化方向或透振方向,通常用双向箭头表示。偏振片不但可以用来使自然光成为偏振光,而且也可以用来检查某一光线是否为偏振光,即检偏。起检偏作用的偏振片被称为检偏器。偏振光通过检偏器后透射的光强变化规律为

式(1.5)就是马吕斯(Malus)定律。式中, I 1 是入射线偏振光的光强(不计检偏器对光的吸收); θ 是检偏器的偏振化方向与入射线偏振光的偏振化方向之间的夹角。对于理想的相互正交的偏振片, θ =90°时透射光的强度是零;而对于理想的相互平行的偏振片, θ =0°时透射光的强度是入射光的50%。

可以将液晶盒看成一个三明治的结构,即在两片偏振方向互相垂直的偏光片系统中夹着一层液晶层(这里以Twist Nematic为例),在外电场作用下可以控制液晶的旋转。有关该种结构详细图示见图3.15。自然光源通过起偏器(偏光片之一)后,变成了垂直方向的偏振光;该偏振光经过未加电而保持原排列状态的TN液晶后,由于液晶的光学各向异性和液晶分子的排列,导致偏振方向由垂直的转变为水平方向了;水平方向的偏振光与检偏器的透光轴一致而透射出了液晶盒。这种在液晶两端没有施加电场时(两端电压为0V),入射光可以透射出来的液晶显示模式被称为“常白模式”(Normal White,NW)。同理,如果给液晶施加了一个电压,TN 型液晶分子由扭曲排列状态改变为垂直排列状态,此时入射的线性偏振光的偏振方向将不发生转变,导致其偏振光方向与检偏器透光轴相垂直而被遮挡,最终没有光线从液晶盒中透射出。根据液晶排列方式的不同,如果在液晶两端没有施加电场时,入射光不能透射出来的液晶显示模式被称为“常黑模式”(Normal Black,NB)。

上述液晶显示的基本原理仅说明了入射光要么透射出,要么完全被截止,即出射光只有两个状态(最亮和暗态)。实际应用的液晶面板,是通过TFT的开关作用,给每个像素分别输入不同大小的数据信号电压;液晶分子在不同电压下旋转的状态不同,因此对线偏振光的旋转程度也不一样,导致在检偏器透光轴上的分量不同,即出射光亮度不同。这样就能实现多灰阶的画面显示了。如果每个像素再搭配彩膜(Color Filter,CF),就可以观看到彩色图像了。