“没有您先生,就没有我今天”

说起乡愁,陈云最为惦念的家乡故人,除了亲人,还有恩师。时间回到1917年,从青浦县立乙种商业学校辍学的陈云,遇到了人生中的第一个转机。酒店的常客中,有一位名叫杜枢的文化人,时任练塘镇公立颜安小学校长,他对年幼瘦弱、却聪敏好学的陈云很是欣赏,便保荐陈云免费入颜安小学高小部读书。

在颜安小学,陈云遇到一位令其感恩终身的老师———张行恭。

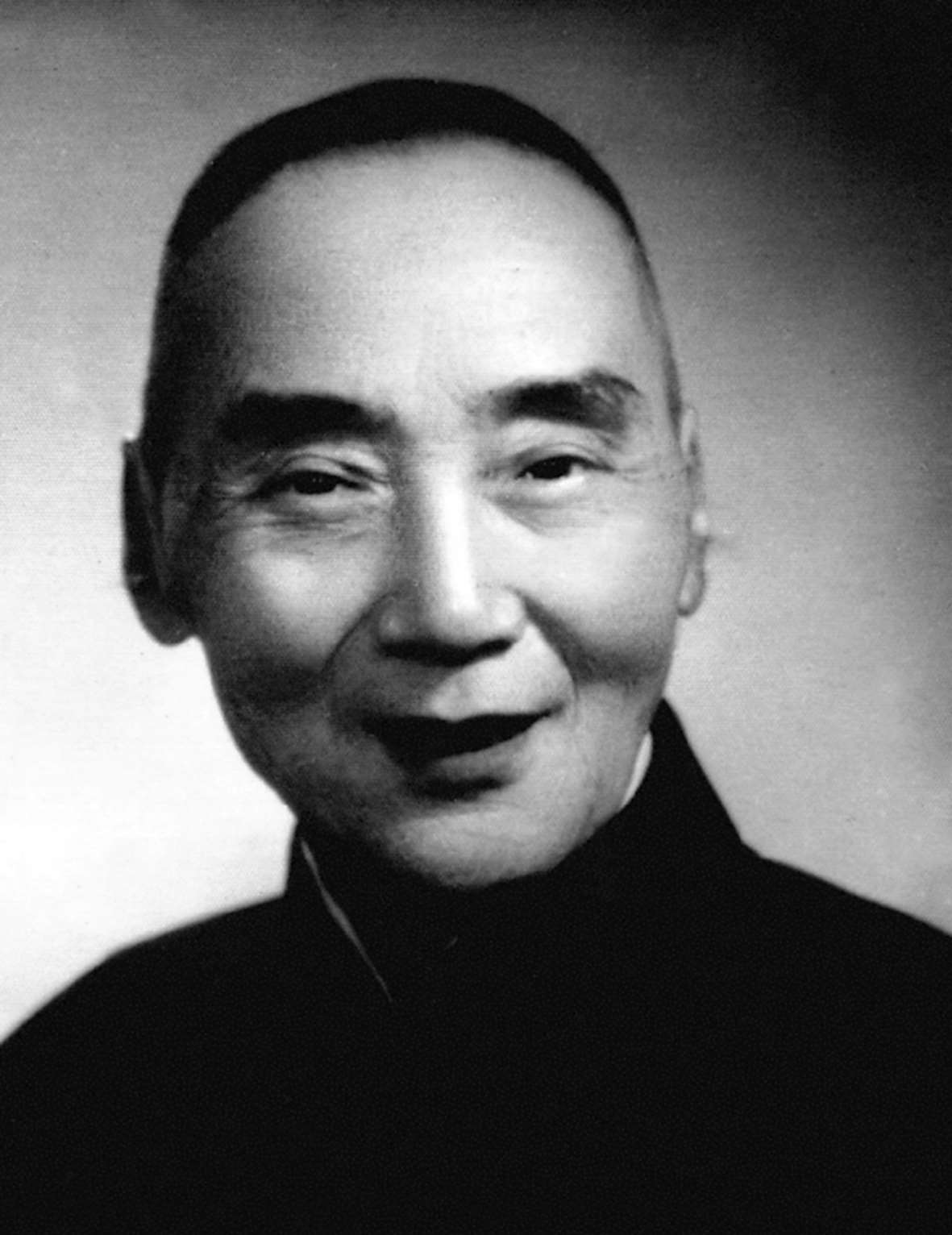

张行恭,字子谦,松江人,当时任班主任。他为人热情,思想进步,文学造诣很深,深受学生们的爱戴。

张行恭老师的外孙张禧回忆自己的外祖父:

张行恭

在颜安小学里面,他上课的时候呢,除了教书育人以外,还会大量灌输当时一些新文化的思想。比如说像康梁的,孙中山的,等等。这些思想感染了他当时所带的这一班的学生。

这个班的学生中,就有陈云。

1919年陈云高小毕业前夕,适逢“五四”运动爆发,颜安小学的师生们也很快行动了起来。1939年延安纪念“五四”运动20周年,陈云应《中国青年》杂志之约撰写文章,描述了当年的情境:

“五四”的时候我才15岁,是一个高等小学三年级的学生。

那个学校是在上海附近的乡间,很快就受到五四的影响。我们由一个姓张的教员领导着罢课之后,还进行了宣传和演剧。我还记得我们演的剧叫做《叶名琛》,我也扮了一个角色。有一次在茶馆里讲演,我演讲的时候手足似乎蛮有劲,把脚一顿,桌子上的茶壶都给碰翻了。

陈云所说的“姓张的教员”就是张行恭。如今,练塘古镇那蜿蜒的青石路仍然娓娓诉说着当年的启蒙故事。

尽管在高小的收获很多,但是这年夏天,陈云再次因贫困失学了。他回忆道:

我是在练塘的高等小学毕业,毕业后当然无力升学,眼看着有钱的同学一个个到外县和上海升学,我只能在家帮助抱小孩,做些小饭店的杂务。

后来,陈云曾在莫斯科获副教授职称,但每逢填写各种登记表,“文化程度”一栏里,陈云总是工整地写上“小学”二字。他曾意味深长地说:“我永远是小学生!”

1919年秋,张行恭作为班主任到毕业生家中走访,却发现“独其最优秀的廖陈云同学,株守在家”,不禁大感可惜。

张禧回忆:“我的外祖父,非常地喜欢陈云,就觉得这么好一个学生,这么样就浪费掉了很可惜。我外祖父就跟他的舅父说,我自己经济也很困难,也没有这个力量去资助陈云上学,那么我现在只有一个办法。我一个弟弟叫张子宏,在上海商务印书馆,他现在已经进商务印书馆十年,当了文具仪器柜主任,那么我想,我只有托到他,看看他是不是能够帮忙。于是回来以后,就写了一封信,寄到了上海的商务印书馆,也就是他弟弟那里。”

事如人愿,一个月后接到回信,让陈云立刻动身前去应聘。在1919年12月8日清冷的晨光中,陈云乘一叶小舟离开了当时属于江苏省青浦县的练塘小镇,跟随张行恭来到了远东第一都市———上海。他跨进位于今河南中路的商务印书馆总发行所的大门,在这里实现了脱胎换骨的成长,成为了一名坚定的中国共产党员,开拓了一片全新的人生境界。对于恩师的感情,由此变得更加强烈。但是由于突如其来的变故,这对师生的联系中断了。

张禧说:“到了1927年到1928年的时候,我们的地下党暴露了,陈云就事先离开了,所以国民党没有抓住他。他离开上海以后,我的外祖父跟他就失去了联系,只知道陈云失踪了。”

国难日紧,抗战爆发。1944年,张行恭逃难到了重庆,却意外收获了陈云的消息。

当时的心情,张行恭曾这样向张禧描述:

我走到马路上面,看到一个报摊,在卖个杂志。杂志上面写商务印书馆出了两个财政部长,一个财政部长是总经理王云五,一个财政部长是延安的中共苏区的财政部长,叫廖陈云。我一看这个标题,喜出望外,马上把这个杂志买了下来。买下来一看里面的内容,讲得蛮清楚的,廖陈云当了苏区的财政部长。我心里很高兴,失去联系已经一二十年,廖陈云还在,原来参加革命去了,到了延安了。

17年未见,在张行恭的心目中,浮现出的也许还是当年那个谦恭、好学的聪颖少年。然而,此时的陈云已经是中共中央西北局委员、西北财经办事处副主任,早已成为了中国革命的中坚力量。

1948年11月初,陈云担任沈阳军事管制委员会主任时,托商务印书馆沈阳分馆的同志向上海总馆转致对张行恭、张子宏两位先生的问候。张行恭得知后,马上给他去信,事后陈云给老师回了一封充满感激之情的信:“我衷心感谢先生您和子宏先生,因为你们帮我离开练塘,进入商务,在那里使我有可能走向革命的方向。”

1951年12月初,陈云因公到上海,他邀请张行恭、张子宏、张子孚三兄弟到他的住处畅叙别情。后来,陈云多次到上海,只要有空,他总要到四川北路张行恭住所看望。一次,陈云打破了“不吃请,也不请吃”的惯例,专门邀请张行恭和张行恭的大女婿、土木工程专家张佐周等人到兴国路招待所一起吃饭。席间,陈云拉着张老师的手,深情地说:“没有您先生,就没有我今天。”

这份师生之情,既是深厚的,也是纯洁的。1958年,张行恭唯一的儿子张维明大学毕业后被分配到青海医学院工作,陈云在1953年还专门见过张维明,张行恭思量再三,写信给陈云希望能调儿子到近一点的地区工作。但是,陈云回信予以婉拒。

张维明回忆说:

后来陈云同志给我父亲回了一封信,信上面写道:这个事情,你真有这个需要,可以通过组织,组织给你调回来就可以,你有这个困难,我不便于直接安排,应该自己有什么要求通过组织安排。

这封回信内容也许在很多人看来有些不近人情,但还是得到了张行恭一家人的理解。

张维明说:“我们觉得他很坚持原则,老师该尊敬要尊敬,该有原则还是要讲原则。所以后来我们就再没有什么更进一步的要求,我们就安心地在那儿了。”

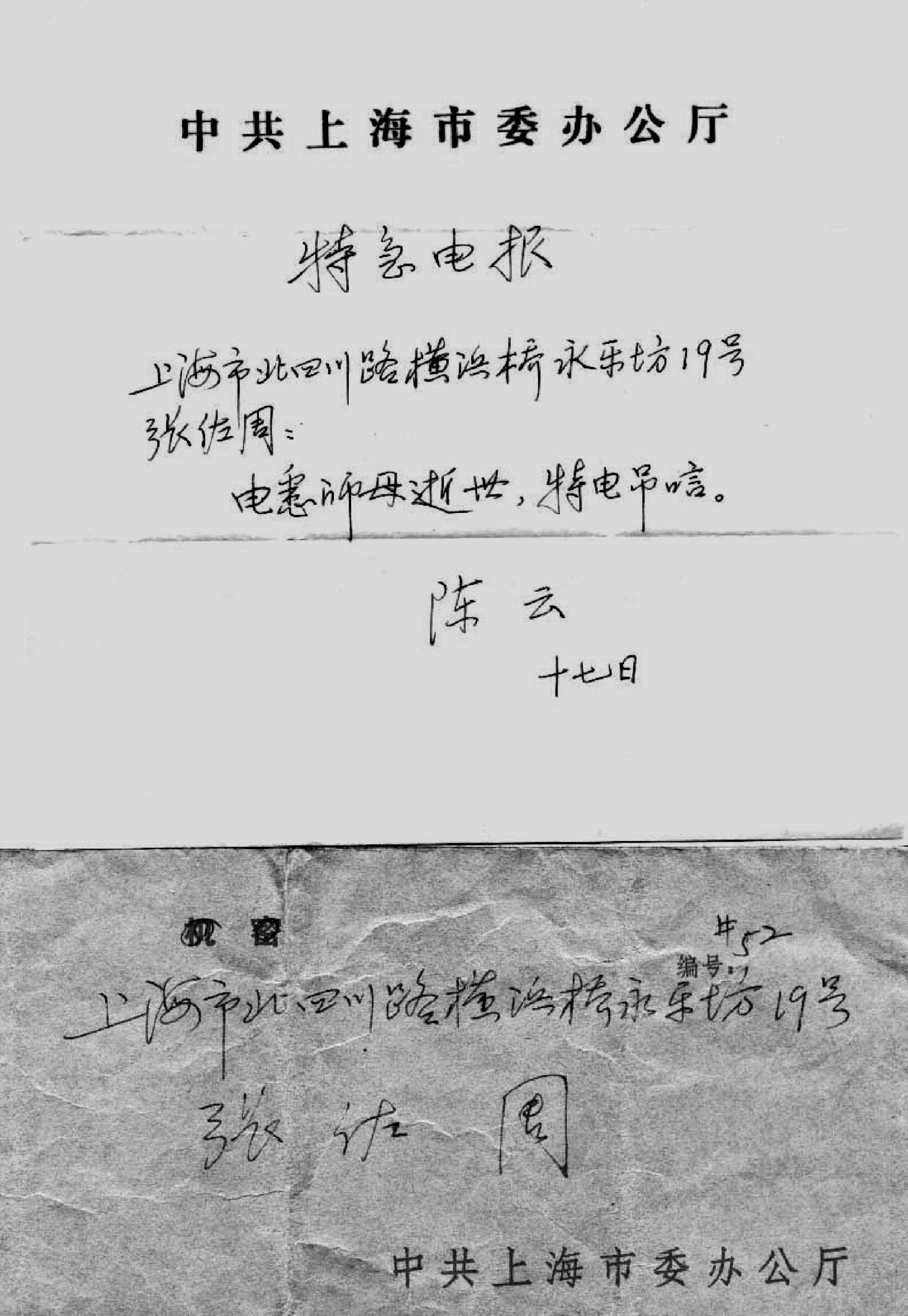

张行恭于1964年因病去世,陈云发唁电深表哀痛。不久,师母也因病卧床。陈云得知后,托人到老师家中转达问候。

在张行恭夫妇晚年一直陪伴身边的张禧说:“陈云一直放在心上,我外公去世了以后,我外祖母怎么样,有的时候,逢年过节,也寄一点钱给她作为生活费。对于我的外祖母,陈云称作是师母。”

师母去世后,陈云连夜发出唁电,并以学生的名义送了花圈,为这段跨越半个世纪的师生情划上了一个完满的句号。

陈云唁电