“开铺子做买卖”

在陈云刚刚接手特科之际,党的总书记向忠发又被捕叛变。中共中央机关和有关人员不得不大转移,甚至连陈云自己都面临被搜捕的危险。

有一次,陈云要到青浦朱家角去。为躲避敌人,他头戴礼帽,身穿大褂,手里提了一个皮包,皮鞋也是锃亮,一派商人的形象,可还是被特务给盯上了。当发现有特务跟踪时,陈云沉着冷静地走到一个茶馆,要了一碗茶,跟踪的特务紧盯不放也到茶馆里要了一壶茶。陈云灵机一动,喊来茶馆的伙计,说要出去买一包香烟,马上回来,请他关照一下自己的东西,说完就出去了。特务想皮包放在这里人肯定走不了,就没有出门跟踪。陈云立即把特务甩开,脱离了危险。原来陈云的皮包是空的,没有东西,他拿着皮包就是为了做掩护的。

也有更危险的情况,有时候特务已经跟踪到我党的联络点才被发现。这时候,已经没别的办法,就只有把这个特务请进门来,把门一关杀了,就地把特务埋在房间地下。只有当时那么残酷的环境下,才不得不采取这样严厉的措施,这对保卫党组织和中央都是非常必要的。

此时中央特科面临的局面,异常艰难。一方面,特科的工作刚刚因为顾顺章事件而遭受沉重打击;另一方面,周恩来虽然最初没有离开上海,但是他只能潜伏,不能抛头露面,等待机会撤退到苏区。在这样一个艰难的转折时期,陈云领导特科工作,开辟了工作的新局面。

为了更好地保护党组织和中共中央,惩治叛徒,同时打开特科工作的新局面,陈云采取了一系列措施来改变中央特科的工作方式和活动方式,实行新的隐蔽政策。

过去特科组织与工作人员在党内并没有严格隔离,陈云主持特科工作后,首先改变这种状况。他根据少而精的原则,调整内部组织,将已有一定程度暴露、不宜继续做秘密工作的主要干部李强、李克农、陈赓等调离上海;同时撤销第四科,将通讯电台的工作移交中央秘书处,其余三个科进行精简缩编。陈云兼一科科长,潘汉年兼二科科长,康生兼三科科长。他又改变特科的活动方式,要求一切工作人员的社会职业必须是真实的,有着落的,从而能够深入社会活动,通过社会活动建立起各种社会关系,以这些社会关系掩护特科的工作。同时采取更严密的防范措施,强调单线联系,严格限制相互之间的往来。

陈云花了几千块钱,由一些同情革命的可靠人士出面,办了一二十个小铺子,散布在上海各个地区,以做买卖的形式掩护特科人员的往来接头。他在上海红庙路派人开了一个木器家具店,像一个旧货商店的样子。那时在白色恐怖严重的上海,中央经常要根据形势的变化,设立或撤销某个机关。有了这个木器店,机关搬家的时候,东西都弄到它那里去,要成立机关,没有家具又可搬来,很方便,可做仓库,又可做商店,还能提供接头。因为他是上海人,所以非常了解这个城市的语言和风俗,如鱼得水。

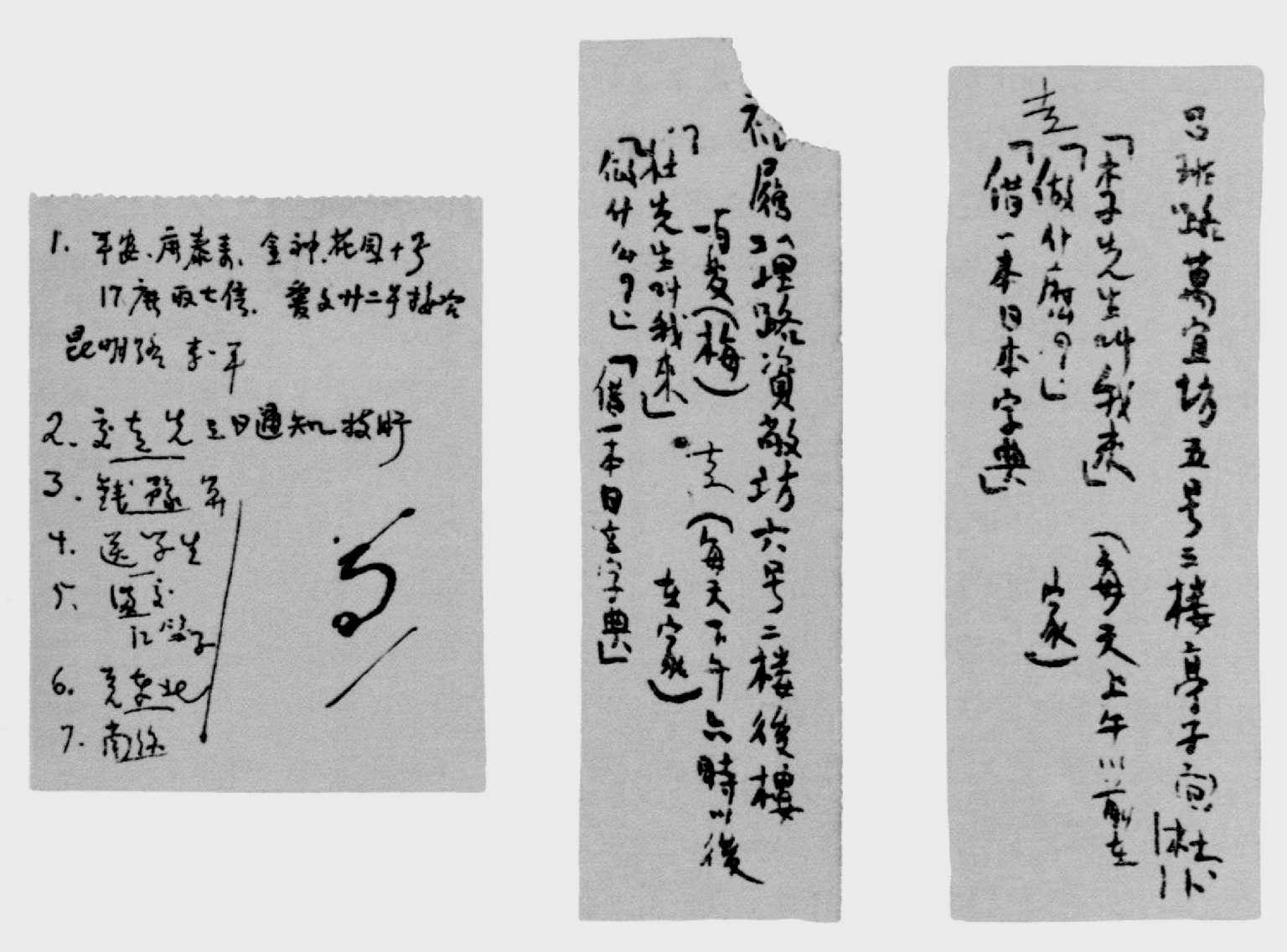

中共上海地下组织接关系用的部分暗语条

据当年从事过特科工作的李士英回忆:“我和陈云同志会面时,他穿一件长褂子,外面套一件短背心,戴一顶红帽子,俨然一个账房先生。”“开铺子做买卖”,使中央特科有了比较可靠的社会根基,更利于开展隐蔽斗争。

20世纪30年代的上海,鱼龙混杂,是反动、黑暗势力的大本营。工人出身的陈云清楚地知道,特科人员要想立足上海,必须要有明确的社会职业,同时,针对特科工作的特殊性,他还提出了特科人员“同流不合污”的工作原则。陈云指示特科人员切忌清高、孤芳自赏,也就是同流而不合污的原则。

除了隐匿自身,在陈云的领导下,中央特科人员积极打入敌人内部,建立了新的情报网。

陈云的同乡沈寿亚在大革命时期是跨国共两党的党员,曾在陈云的领导下工作,此时,沈寿亚在国民党上海市党部做文书。陈云找到沈寿亚,同他谈话,要他长期潜伏起来为党工作。

沈寿亚在陈云的指示下,向国民党上海市党部组织部负责人建议,中共党员自首的登记表应该与一般党员登记表分别处理保存,并建议自首登记者应有相片存底。这一建议得到了采纳,并调沈寿亚专管自首登记表。从此,沈寿亚定期向组织报告中共党员和革命团体成员去国民党组织部秘密自首登记者的姓名、职务、年龄等情况,必要时还向组织提供自首者的相片。这一工作起到了重要的作用,使得特科可以及时掌握自首党员的相关情况,避免了党的损失。

原中央特科工作人员陈养山回忆说:

在陈云同志亲自筹划下,集中一切力量,千方百计利用社会关系,终于在(上海)警备司令部、法英巡捕房等机构重新建起反间情报关系。这个阶段虽用时仅一年,但各项工作很快恢复,成效很显著。

陈云的工作能力也得到了中共中央和共产国际的认可。共产国际代表曾说:

这个人花了几千元,搞了二三十个铺子,证明这个人不简单。

陈云领导特科取得好的业绩,跟他个人的品质是有关系的。首先在白色恐怖下,需要对党和革命事业的忠诚,同时要非常睿智,在紧急情况下,该出手时就要出手,该决断的时候马上就要决断;另外要对这个城市、对敌我的形势有一个非常准确的评价,才能够做出新的决策。

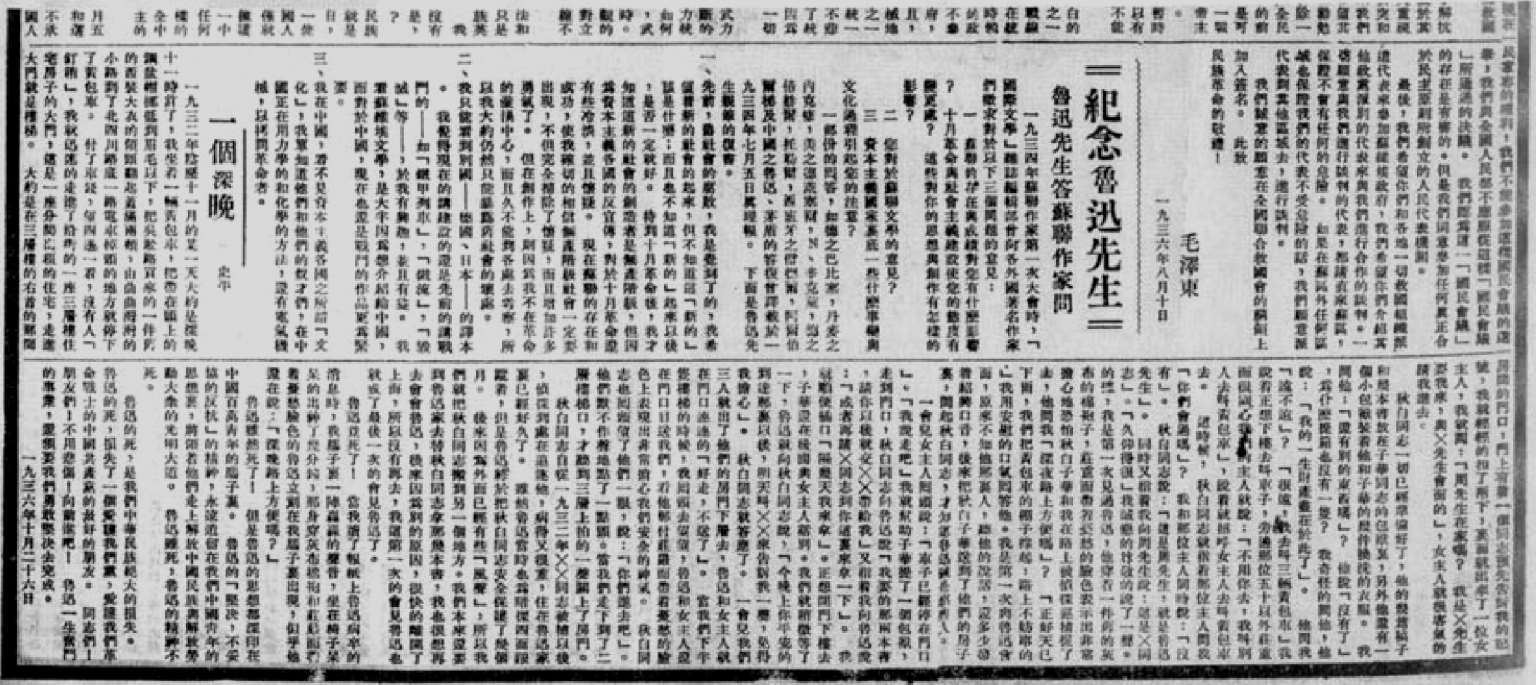

1932年3月,陈云担任临时中央政治局常委。这一年的冬天,因为负责转移中共领导人瞿秋白,陈云见到了鲁迅。陈云也是党内不多的见过鲁迅的高级领导人。陈云在《一个深晚》里曾详细地回忆起这次同鲁迅的会面:

1932年阴历十一月的某一天,大约是深晚11时许了,我坐着一辆黄包车,把戴在头上的铜盆帽挪低到眉毛以下,把吴淞路买来的一件旧的西装大衣的领头翻起盖满两颊,由曲曲弯弯的小路到了北四川路底一路电车掉头的地方就停下了黄包车。付了车钱,往四边一看,没有人“盯梢”,我就迅速地走进了沿街的一座三层楼住宅房子的大门。

四川北路拉莫斯公寓,鲁迅在上海居住过的寓所之一,现在称作北川公寓。

1932年,上海的白色恐怖日益严重,中共临时中央政治局委员卢福坦等被捕叛变,形势极为严峻。瞿秋白、杨之华夫妇随时面临被捕的危险。11月下旬,得知有叛徒在跟踪杨之华,瞿秋白夫妇紧急转移到鲁迅家中暂避。为了鲁迅的安全,在甩掉叛徒之前,杨之华在街上转了三天三夜,才来到鲁迅位于拉莫斯公寓的住所。

虽然鲁迅自己的处境也很困难,但他在危急中不避艰险,安全地保护着瞿秋白。瞿秋白夫妇在鲁迅处住了半个来月后,中共中央决定接出他们,转移到另一个安全的住处。这个光荣而艰巨的任务交到了陈云手中。

就是在这个深晚,陈云敲响了鲁迅的家门,见到了鲁迅。

当我们下半只楼梯的时候,我回头去望望,鲁迅和女主人还在门口目送我们,看他那副庄严而带着忧愁的脸色上,表现出非常担心我们安全的神气。秋白同志也回头望了他们一眼,说:“你们进去吧。”他们默不作声地点了点头。当我们走下到了二层楼梯口,才听到三层楼上啪的一声关上了房门。

1936年10月19日,鲁迅先生去世。陈云深感悲痛,饱含深情地写下这篇回忆文章《一个深晚》,纪念他和鲁迅的唯一一次会面。

那身穿灰布棉袍和庄严而带着忧愁脸色的鲁迅立刻在我脑子里出现,似乎他还在说:“深晚路上方便吗?”

陈云以“史平”的笔名,在《一个深晚》中描述了会见鲁迅的动人情景。该文刊

1980年5月3日,《人民日报》再次刊登了《一个深晚》这篇文章。1984年2月,《陈云文选(第一卷)》(一九二六———一九四九年)出版发行,陈云特意将这篇文章收入其中。