Chapter 02

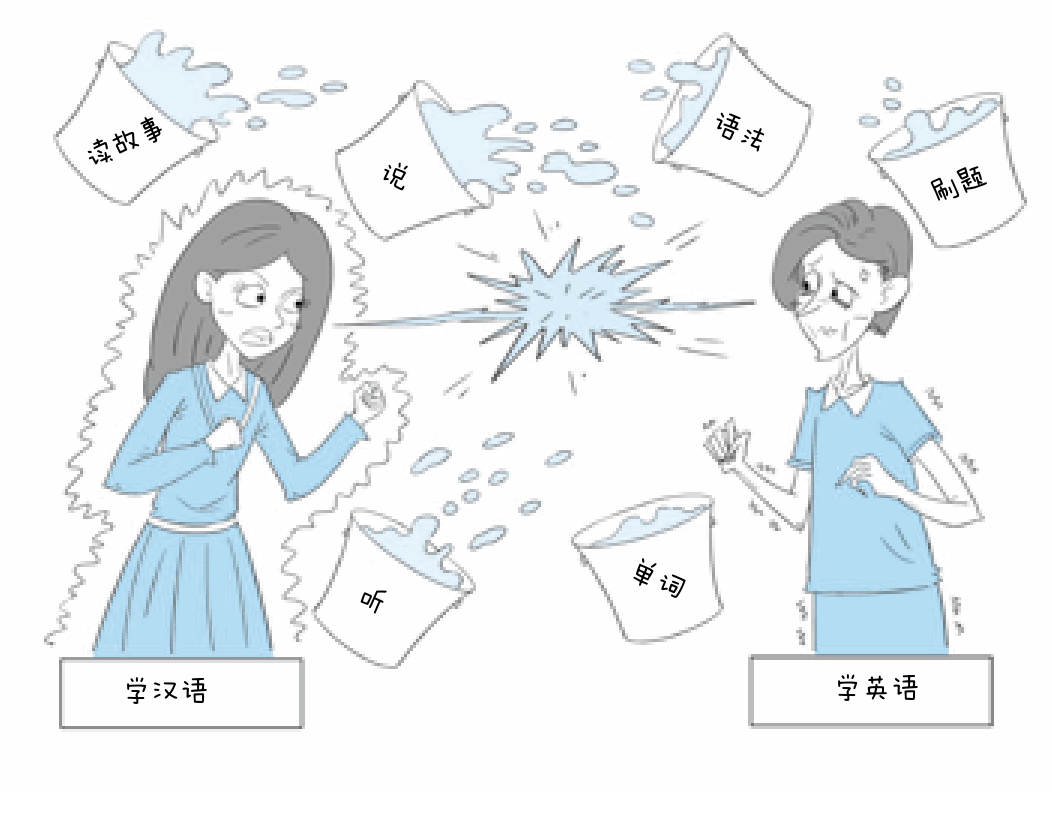

认清错误:伤害我们的错误方法

一、背“单”词

有哪个中国人,是通过“背单个的汉字”学会中文的?

显然没有。

然而不幸的是,在学英语的时候,多数人就如同魔怔了一般不停地背单词。

我向很多家长强调:别背单词啊,赶紧去阅读啊。

多数家长说:“不会吧,人家著名的×××英语学校,那么有名的×××老师,也宣传要背单词啊……”这些家长可能没去思考这个问题:这些培训机构,可能10%的纯利润,来自词汇书、词汇班。

也有家长说:“不会吧,人家高分学霸,也说要背单词啊……”这些家长可能没去思考这个问题:这些高分学霸,如果不背单词而是在阅读中掌握单词,是否能用一半的学习时间,就斩获满分?

我毫不夸张地说,中国学生受害最深的学习方法,就是背单词,因为它严重降低了学习效率。

林语堂先生是学贯中西的大师,他曾经总结了学英语的方法,其中最重要的两点都是关于单词的:

学习英语的时候,一定要学习一个完整的句子,不要只记单词。在学英语句子的时候,要把句子的语法和发音腔调完整学起来。

学习英语不可以以认识单词为主,不可以死记单词,遇到一个新的英语单词,一定要掌握该单词一种正确的用法,知道单词在句子中的用法,只有这样做才容易记住单词。

那么,为什么不能背“单”词呢?

(一)单词离开句子,失去了“图形感”,记得慢

前几天,我看到小女儿在看闲书,我顺便扫了一眼,看到的第一句话是:“他那 彪悍 的老婆冲上来,一个巴掌扇过来,嘴里 兀 自吼着:你个窝 囊 废!”

画线的汉字,如果单独背“单字”,要抄写三遍。

彪,彪,彪

悍,悍,悍

兀,兀,兀

囊,囊,囊

当我女儿抄写完三遍单个汉字的时候,她不仅觉得无聊、艰难,更可怕的是,每个字落单以后,她脑子里的“图形感”就弱了,看到“兀”这个字,她脑海里一片空白!

反之,如果不背“单字”,而是把每个汉字放在句子里,包裹在一个固定的最小单位“词串”里,就会有强烈的“图形感”,才能记得快、忘得慢。比如:

彪悍的老婆

兀自吼着

窝囊废

我再用英语单词来举例。你肯定认识have这个单词,可是,你单独背诵这个单词,几乎毫无意义,因为它几乎不会单独出现,而一定是在不同句子中、以不同的“词串”的形式出现,具备完全不同的“图形感”。比如:

have lunch 吃午饭

have a bath 泡澡

have a meeting 开会

have a cold 感冒

你看,单词进到“词串”里,是不是才有意义?既然如此,你干吗要拼命地一个单词一个单词地去背诵呢?

(二)脱离语境背单词,忘得快

很多人有这样的经历,买了一本词汇书:

abandon 放弃

abundant 富足的

abuse 滥用;咒骂

……

大家一个一个挨着往下背诵,甚至用各种词根词缀法、谐音法,可能当天记下来几十个上百个单词。但是过了几周,别人考你单词的时候,你可能就忘掉了一大半。

反之,如果你是在故事场景中认识一个单词的,你的单词遗忘率会大幅降低。

当你在一个场景中遇到单词的时候,它身处一个画面中,而人类大脑对画面非常友善,容易记住画面,而且遗忘率很低。你想,你十年没见过自己的小学同学,他们的名字你可能忘记了,可是他们的脸,你几乎一辈子都不会忘记,对吧?

所以,单词离开语境,就没有了画面,变成了单纯的符号,遗忘率猛增。

(三)用分类法等所谓“窍门”记单词,导致语感错乱

我记得一个小学英语老师,特别兴奋地拿给我一本词汇速记书,上面写着:

第一组单词:

举着gun(枪) 瞄准sun(太阳) 不停run(跑)

第二组单词:

我家dad(爸爸) 脾气bad(坏的) 让我sad(伤心)

这样记单词,占小便宜吃大亏。小便宜是,孩子们的确当时能记住。可是孩子们吃了一个语感错乱的大亏,说中文“枪”的时候,不由自主觉得有点害怕,这种语感会帮助他们快速完成听、说、读、写的过程。但是,举着gun(枪)瞄准sun(太阳)不停run(跑),刻画了一个非常搞笑的场景,下次孩子们遇到gun这个词,会莫名微笑或者傻笑,会让理解速度大幅降低。

而第二组单词把三个单词的语感全部破坏了:dad(爸爸)这个单词是温馨的;而说bad(坏的)的时候,会不由自主皱眉(你自己试试看,肯定会有微表情,这些微表情会让你记住并使用单词);至于sad(伤心)也是不能兴高采烈地说出口的。

下面的“单词记忆法”是一个高中老师发给我的,她应邀参加了一个“专家”讲座,该“专家”讲了这样的方法:

中文密码法 : 一拆二联三意思

embarrass 尴尬

em=恶魔 bar=酒吧 r=让 ass=蠢驴

恶魔进酒吧,让蠢驴尴尬。

这样的“专家”,害人无数,本来一个简单的词,只要跟孩子模拟一下,比如,当众模拟放个屁,然后说“oh, embarrassing”,孩子也就记住了,而且会用了。为什么要这样背单词呢?

这些奇奇怪怪的背单词的“窍门”,看上去降低了记单词的难度、提升了记单词的效率,实际上却让孩子们的头脑当中出现了很多奇奇怪怪的、不应该有的联想。这会给孩子的阅读制造极大的困难,是彻彻底底的因小失大、得不偿失。

(四)迷恋词根词缀法批量记单词,因小失大

词根词缀法是很多高中学历以上的学习者特别痴迷的一种学习方法,他们为此投入了很多的时间。

我见过一位高中老师给学生们讲解词源故事,她的大致讲解如下:

在古希腊神话中,掌管大地的女神称为“盖亚”(Gaia或Gaea),通常被翻译为“大地女神”。

盖亚是世界的开始,所有的神都是她的子孙后代。在后来三代神灵之间的争斗中,她起到了非常重要的作用,其角色宛如宫廷戏中的老太后。

在希腊语中,盖亚的名字Gaia或Gaea的含义就是“大地”。英语中表示地球、大地的词根ge-/geo-就来源于此,并由此产生了许多与地球、大地有关的单词。

词根ge-/geo- 地球,大地

geography 地理;地理学;地形

geology 地质;地质学

George (人名)乔治,意为农夫、地里干活者

当你看完这个故事,以及相应的衍生单词的时候,我想你有可能会说:“哇,居然有这么棒的学习方法!”我承认词根词缀确实是高中以上学历的英语学习者应该理解的内容。但是在中国,大家所采取的一个错误学习方法是,以词根词缀背单词的方法为主,忽略了真正应该做的阅读。这就严重地本末倒置,得不偿失了。换言之,理解词根词缀构词法只要花费三四个小时,了解一遍即可,绝不应该花三四十个小时,甚至三四百个小时去学习、背诵。

我们可以对比一下中文学习,来深刻地了解为什么刚才说的过分迷恋词根词缀学习法是错误的。

中文也经历过“词根词缀”的漫长演变,以“木”字为例:

甲骨文 |

金文 |

小篆 |

楷书 |

可以看出,起初“木”就是一棵树的图画,经历金文、小篆的演变,最后变成了横平竖直、有撇有捺的楷书。

那么以“木”作为“词根”衍生出的其他字有哪些呢?

休:人靠着树木是因为累了,所以要休息。

末:“木”上加一横,指明树木末梢所在处。本义树梢、尖端,后泛指最后、终了。

本:“木”下加一横,指明树的根部。后泛指事物的根源,与“末”相对。本末倒置的意思就是事物的首尾颠倒。

采:上面部分代表一只手,手在树上,指采摘。

你看,根据“木”也能衍生出很多字。但是我想问一下大家,有语文老师是这样讲汉字的吗?有语文老师让你一次性记住“木”“休”“末”“本”“采”吗?

没有一个人是这样学中文的,对不对?那么我们为什么要在学英语的过程中一次性地记那么多的同根词呢?

我并不反对大家学词根词缀,但我认为有三四个小时的了解时间足矣。

(五)背单词时候的“一词多义”,严重混淆了语感

大家在背单词的时候,一定会背到一词多义的单词。背下来这样的单词后,大家可能还很有成就感:你看,我一次性掌握了好几个意思。

然而,大家仔细回想一下,在学中文的时候,我们有没有这样学汉字?是否遇到过这样讲语文课的老师?

同学们,今天我们学汉字“烂”,它有四个意思:

某些固体物质组织被破坏或水分增加后松软。例句:牛肉煮得很烂。

破碎;腐烂。例句:苹果烂了。

破烂。例句:衣服穿烂了。

头绪乱。例句:这真是个烂摊子。

如果一个语文老师这样讲语文课,学生们回想起“烂”这个字的时候,情绪会出现严重失调,不知道是苹果腐烂发臭,还是衣服破破烂烂,还是思绪纷杂。他们的听力感觉、口语感觉会全面混淆。

有很多人可能会反驳我:“不对啊,字典里不都是把一个字的多个义项解释清楚的吗?”

可是字典是你的课本吗?是你的课外阅读材料吗?不!它是工具书啊!你平时不可能用字典来学习,只是在遇到生字的时候才打开字典,查询一下它到底有什么语义。

然而可悲的是,太多同学把词汇书、字典当成了课本,只要一学英语,就开始背单词。这是多么可怕而效率低下的做法啊!

综上所述,单词绝不可以离开文章。正确的做法是:看文章、看句子,分解“词串”,领悟单词在“词串”、句子和文章中的含义。

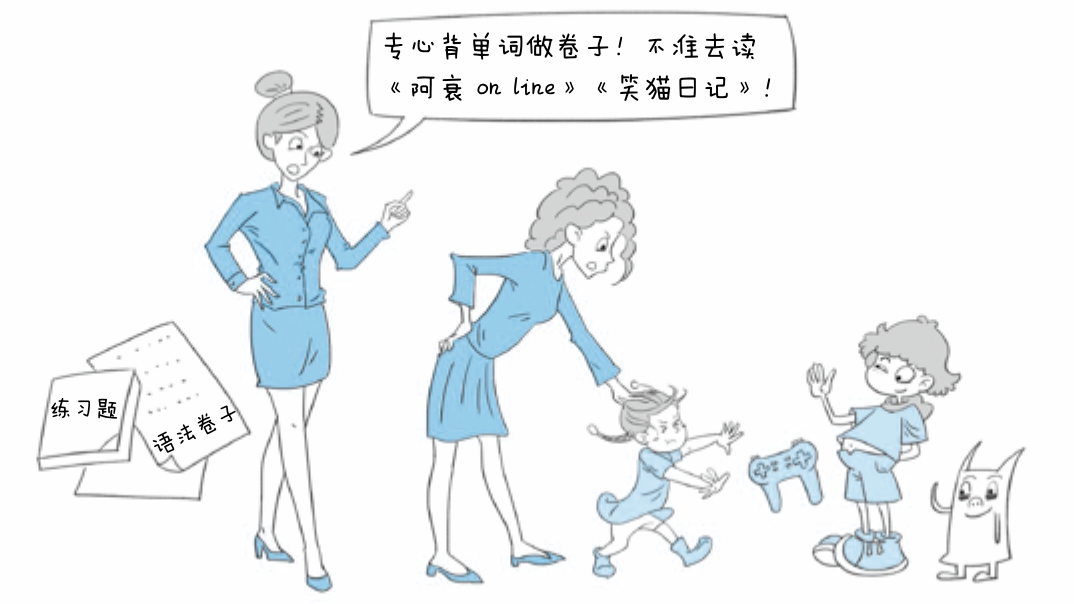

二、抠语法

传统的语法教学存在极大的问题。

(一)大量做单项选择题导致错误信息重复出现

请先看两个题目:

1.We'll arrive in Beijing_____Monday next week.

A.in

B.at

C.on

D.from

2.I couldn't help_____when watching the movie about Tangshan Earthquake.

A.to cry

B.from crying

C.crying

D.cry

你是否条件反射地想去做这种选择题?

这正是我要批判的学习方法。大量做这种语法题目,恰恰是我们中国学生学不好语法的根源。原因有三:

当你反复在大脑里对比“in Monday”“at Monday” “on Monday”“from Monday”的时候,你的大脑皮层收到了4个信息,其中只有1个是正确的,其他3个都是错误的。而且这些题目反复出现,你的大脑会混乱,会把错误信息也当成正确的储存起来。

做语法题没意思。任何没意思的事,你都干不好。任何有意思的事,你100%能很快学会,比如跳皮筋、打电脑游戏、玩桌游……

把时间花在抠细节上,耽误了学生们阅读的宝贵时间。正确的学语法方式,是大量听、读,以正确的语法反复刺激大脑皮层。这样一来,你连犯错误的机会都没有,因为你会觉得那个错误的选项非常陌生。

(二)把英语当成了纯粹的知识,而不是技能

英语是一种技能,需要反复操练,而不是用大脑进行逻辑分析。

0~6岁的孩子,逻辑分析能力几乎是零,学英语必须纯粹将它当作技能。我见过有些家长,竟然让幼儿去学习“自然拼读”,这简直是伤害儿童的学习能力。

6~12岁的小学生,逻辑能力也很弱,因为这个阶段的孩子是利用感知系统来学习,而不是利用逻辑分析来学习的。如果给小学生讲解语法,就相当于让他们舍弃最擅长的感知系统,用自己不擅长的逻辑系统来学习。

(三)抓小放大,死盯一棵树而放弃森林

在传统的英语学习中,很多人会纠结于细微的发音,纠结于动词、名词、介词的使用。但当你在美国被警察叫住时,他听完你的解释绝对不会说:“停!你有五个介词用错了!”

英语教育家龚亚夫说:“作为一名中小学英语教学工作者,我从事英语教学及研究30年,可以说走了20年的弯路。”国内的英语教学大多按照知识系统设计教学:今天教给学生几个单词,明天教给学生几个句型结构,不断地纠正学生的发音。这种抓小放大的做法,会使学生英语学习的路越走越窄。

我经常觉得,中国式的英语教学就是死死盯住一棵树,分析这棵树的树叶、树枝、树根,而不是去欣赏整片森林的美好。而且,这样做也很难真正理解“树”这一整体概念。

我给英语老师讲解教学方法的时候,往往会遇到巨大的阻力。大家纷纷赞同我的理念之后,立刻掏出自己的笔记本,问:

“杨妈,是‘practice makes perfect’,还是‘ practice make perfect’?语法上哪个是对的?这个句子的主谓宾怎么分析呢?”

“杨妈,class begin为啥不加s?难道既可加,也可不加?语气不一样而已?”

“shy的比较级和最高级是shyer、 shyest,可dry的比较级和最高级是drier、driest。y结尾的单音节词,比较级和最高级不是直接加er、est吗?还是说与发音有关?”

“杨妈你怎么讲解定语前置和定语后置?”

我几乎晕厥。本来脑子清晰得很,突然被插入了各种乱七八糟的问题,我都开始怀疑自己的英语到底是不是过了专八,到底是不是翻译过小说还出版了。

我只见过practice makes perfect,只见过class begin。我从来没见过shyest(最害羞),难道害羞还要比比看谁最害羞?

如果我盯住这些小细节去琢磨,我哪里来的时间去阅读那些优美的、俏皮的、深刻的小说或者杂文?

大家千万不要站在一片叶子前研究它的叶脉到底有几条,一定要优雅地在林中漫步,说:“哇,枫叶像火一样热情,白杨树真挺拔,竹子一看就清凉……”

后来,我对所有问我语法细节的老师说:“请你先分析一下‘难道你竟然要把经过了1000年演变的一门语言像做手术一样分解并找出其中所有规律?’这句话的主谓宾定状补,如果你能给我讲清楚并让我会用、爱用,我就去找个语法学博士,来给你剖析中小学英语语法。”

语言不是数学、化学,它历经千百年演化,包含各种情绪,不可能都能用规律套用。欣赏句子,动了感情,语法自然就融入了血液。

(四)竟然把语法排在了阅读之前

我竟然听很多家长说:“杨妈,你说不要抠语法,可是,我们家孩子要考试啊!”

我当然知道语法很重要,正因为它如此重要,才不能单独抠语法,才必须把它排在阅读的后面。

孩子们参加英语考试,就如同去医院体检,抽血化验看各种指标是否合格。

很多家长看到测试报告:“哎哟,我家宝贝维生素C缺乏,好!来,从今天开始,啥也别吃了,就吃维生素C片!”

结果呢?

孩子不仅维生素C缺乏了,就连维生素A、维生素D也都缺乏了。

如果孩子缺乏维生素C,一个优秀的医生会说:“哦,孩子蔬菜和水果的摄入不够,多吃一些富含维生素C的蔬果。”

这些蔬果,就是孩子们阅读的文章。

你要做的,就是阅读。

我女儿在国外读高中,班里有来自12个国家的学生。刚去的时候,只有她在研究语法。她的加拿大老师都很奇怪她为什么要研究状语从句、定语从句,老师问她,你将来要做英语语言学的博士吗?

她扔掉了自己的语法书,开始按照老师的指导看杂志、看小说,才开始真正学会语法。

我的姐姐恰好是中文语言学博士,她研究到博士范畴的时候,才会钻研中文里的主语、谓语、宾语、表语等语法现象。我们的教学,在小学阶段竟然干了博士阶段干的事情,完全本末倒置。

所以学语法的正确方式是:如果你阅读的时候能看懂,就不要追究语法;看不懂的时候再问老师:“这是什么语法现象?”

阅读是1,语法是0,没有1,无论你做多少努力都是0。

(五)怕犯错

孩子刚出生的时候,都身处语言的“沙漠”,啥也听不懂,啥也不会说。

之后,孩子会经历这两件事:

语言如潮水般将他紧紧包围。孩子从出生第一分钟开始,爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆等就开始 对他说话。孩子并不知道哪句有用,语言如潮,将他淹没。

“胡说八道。”3个月左右的孩子就开始“胡说八道”,发出各种声音,通常要折腾六七个月,才能发出第一个有意义的音:ma;然后,他持续发出各种怪叫怪声,说“神仙也听不懂的各种语言”;1~2岁时,孩子才终于开始说大家能听懂的语言。

也就是说,口语的流利与正确必然伴随着错误。

怕错?那就只能当哑巴。

而我们呢?从老师到家长,都痛恨错误。

我们常听到这样的话:“发音要准确。”“口音要纯正。”“语法很重要,别错了。”“单数第三人称后加s,你怎么总是忘了加?”“I can't help laughing.说过多少次了,I can't help后面的动词要变成动名词,你又错了!”“老师,我一张嘴就犯错,he和she都分不清,我特别紧张。”

由于害怕错误,不敢开口;由于不敢开口,无法把“语言”跟“情感”相结合。于是,失去了“情感”这棵大树,作为“语言”的藤蔓,很快就枯萎了。

我经常用下面的比喻来说明这种现象:

有一个人,在沙漠上走啊走啊,他非常渴、非常想喝水。其实呢,这个沙漠里,是有很多绿洲的,每个绿洲中都有湖泊,湖泊里都有水,他只要冲过去,就可以猛喝一顿。

然而,这个人拒绝了,因为他认为细菌很可怕,只有无菌水才是能喝的。

于是,他花费了大量的时间和精力,去杀死每个细菌,一滴一滴提纯无菌水……

最后,他渴死了。

这个故事,跟很多人学英语的过程非常相似。

一个学生开始学英语了,他特别害怕犯错误,每天花费很多时间研究是用过去时还是用过去完成时,是用arrive in还是用arrive at……他几乎一直在纠错中学习。

可是错误没有越纠越少,反而越纠越多。他越学越不敢开口说话,因为一开口就把he说成she,一开口就忘记了加ing……然后,他操着“哑巴英语”过了四级。再过了几年,他几乎忘光了英语,变回了零基础。他的英语能力“死了”。

总有无数同学问我类似的问题:“我发音不好怎么办?”“我语法不好怎么办?”“我说英语总错怎么办?”

我每次的回答都是:“我的天,你在沙漠里都快要渴死了,你却浑然不觉,还在这儿计较小细节,还想喝无菌水!”

发音不好,那就用错误发音先说话!

语法不好,那就连蒙带猜!

说话总错,那就胡说!

如果你胡说乱读,至少,你在进行大量的输入,你的确可能喝了一些细菌,可是,你不会在沙漠里渴死,对吧?

如果你坚持“无菌输入”,结果就是“哑巴英语”,一如在沙漠中渴死。

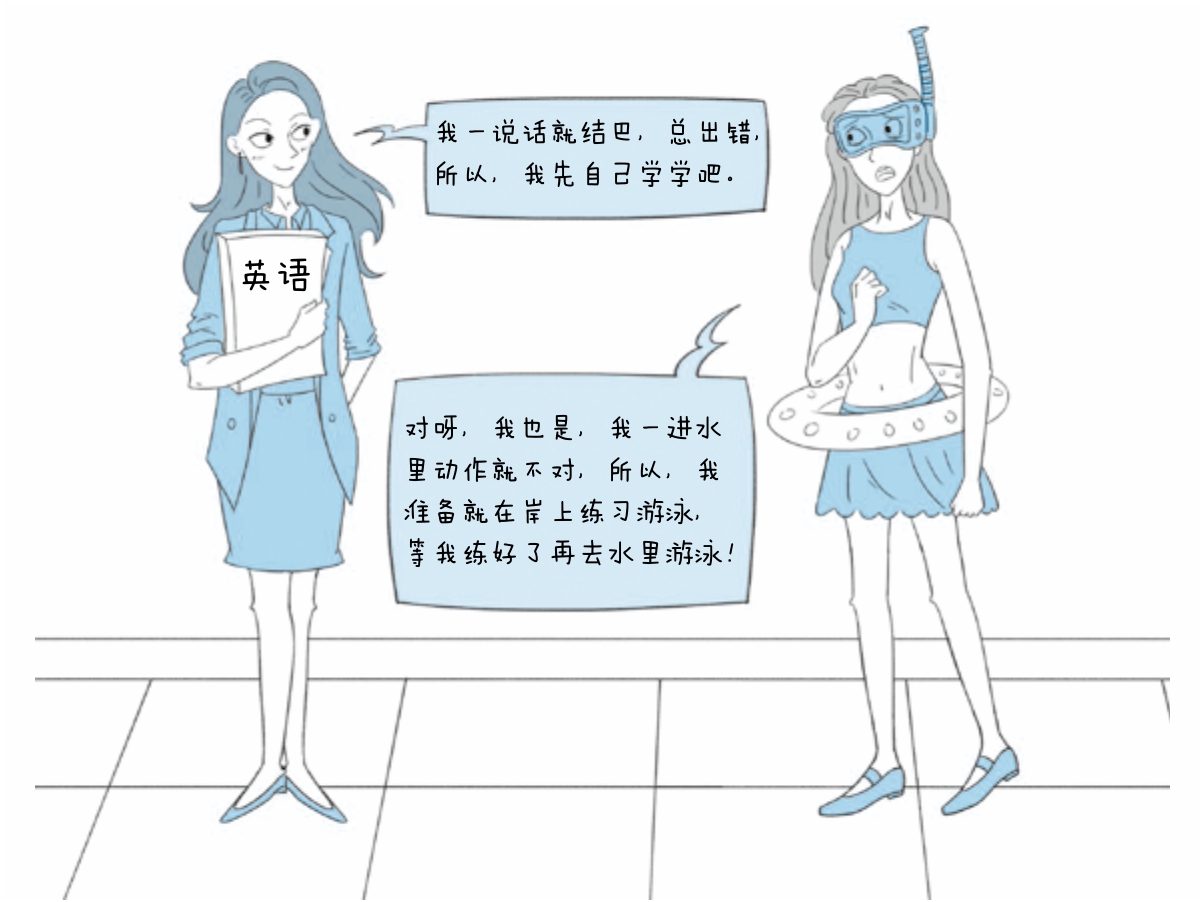

(六)没把英语当成体力活

语言是一种知识,但作为交流工具,它更是一种技能。

那么,知识和技能有什么区别呢?

用最直观易懂的话来说:知识是理论的,技能是实际操作的。骑自行车、游泳、开车,这些都是技能。你不用学习自行车的构造与骑行原理,你只要胆大心细、反复练习,就能学会骑自行车。而汽车设计就是知识,你必须深刻学习发动机原理、空气动力学等,才能掌握汽车设计。

简单来说,知识是脑力活,技能是体力活。

语言应用于交流,当然是技能,需要的只是重复练习,就像游泳、骑自行车、开车一样,从陌生到熟悉,从熟悉到熟练,几十次上百次地重复,最后形成一种本能反应。说到底,口语就是个体力活,它不需要你总是“用脑子”学习。举个最直观的例子,智力水平低于常人的那些人,比如《阿甘正传》中的主人公,照样能进行口头表达。所以,作为技能,它依靠“熟能生巧”,依靠一次次的练习。

理论知识,在认知学上叫作显性记忆,也就是说,你可以用语言把它的道理讲出来,让别人也能拥有这个知识。比如,你给一个五六岁的孩子讲解“1+1=2”,他很快就能掌握。

而技能的掌握,在认知学上叫作隐性记忆,你无法通过语言表述让别人拥有这个技能。比如,姚明无论怎么细心地给你讲如何打篮球,你都无法学会打篮球。也就是说,就算我天天教你英语,如果你不开口,你还是无法学会。

画家和艺术收藏家拥有不同的能力:画家拥有绘画的技能,包括画画时如何移动手指、如何把握下笔的力度;而收藏家可以区分正品和赝品,虽然可能连一张普通的画都画不出来。

现在,你要学英语,你是想成为一个画家,还是想成为一个艺术收藏家?

当然是画家啊!那么,你需要动嘴巴,而不是天天动脑子。

如果你每天疯狂学习英语理论,比如发音规则、语法规则,你就只能掌握相关的知识,而无法拥有听、说、读、写的技能。

把一门语言当作技能来掌握的过程,英语称之为“acquisition”;把一门语言当作知识来学习的过程,英语称之为“learning”。而中文把两种过程都称为“英语学习”。

英语本来应该是一种技能,并不需要有意识的、知识性的学习过程。创造语言环境直接使用语言,通过练习而自然习得,才是最佳的语言学习方法。

当你学游泳、学骑自行车时,教练只需要把要领告诉学习者,然后就会说:“去练吧!”

如果你游泳呛水了,吓得跑到岸上坐着,教练简单给你指导一下之后,一定会说:“下水!再去练!待在水里熟悉水性!”

如果你骑自行车歪歪扭扭,吓得赶紧停下来,教练会一瞪眼睛,疾言厉色地说:“上去!骑着骑着就不晃悠了!”

你在水里蹬腿、在自行车上骑得歪歪扭扭,然后学会了游泳和骑自行车,和你说英语时发音总出错,然后慢慢修正是一样的。

然而,在传统的教学方式下,学生们是怎么学英语的?

几乎清一色的理论课!

学生们的口腔肌肉,没有得到有效的拉伸,所以,朗读英语的时候,发音总是很奇怪,于是孩子们更加不想朗读。这就像我第一次去上瑜伽课,别人踢腿能踢到180度,我只能踢90度。

如果我想流畅做瑜伽,我学瑜伽理论有用吗?

当然没用!我需要的,就是一个体力活:拉腿!

也许你会说:“阅读需要脑力啊,阅读总算是脑力活吧。”

我同意,阅读的确是脑力活。但是大家别忘了任何一门语言的学习顺序是听、说、读、写。前面两项是前提条件,听和说都是体力活,就是不断地磨耳朵、磨嘴皮子。听和说能让你快速积累词汇、掌握语法,这时候你进入阅读和写作,才是一气呵成的。如果不经过“听说”就进入了“读写”,相当于没有锻炼肌肉就开始用脑力,只能算是一个“头脑聪明而肢体残疾”的人。

我曾带着我的几个刚招聘来的新员工去马尔代夫考察一个项目,我发现,他们多数人通过了英语六级考试,但是不好意思开口。于是我定了一个规矩:每个人交500元押金给我,如果一天之中没跟当地人用英语聊天两小时,500元充公。

3天之后,这几个新员工的口语水平都大有进步,说话的时候,舌头不那么僵硬了。

综上所述,学英语不操练口腔肌肉,就如同学游泳不下水那么可笑。

(七)不读书

我10岁女儿的书架的一角放满了课外书,我估计大多数孩子的课外书也是一堆一堆的。

我提一个傻瓜问题:如果一个学生从小到大,除了语文课本任何书都不读,请问他是否能学好中文?

我想,大家会有一致的答案。即便身处母语环境,这个学生能够听、说,但是他的阅读能力、写作能力一定极差。人人都知道:读书破万卷,下笔如有神。

那么现在问题来了,在你或者你的孩子学英语的过程中,一共读了多少本课外书?

毫不夸张地说,我所接触的99%的学生,课外阅读量几乎为零。多数孩子的英语书架,也许都是英语课本。

不阅读,后果严重:记不住单词,学不会语法,不会写句子(读书破零卷,下笔没有神)。

有很多家长跟我说:“唉,我家孩子,连课本都学不会,你还想给他增加课外阅读?他抗议啊!”

殊不知,真相是没有课外阅读才学不会课本!

孩子身处语言的沙漠,课本只是一瓢水,只给孩子喝课本这瓢水,是不够的。只有大量供水才行,比如电影、漫画、小说……不要过于担心水里会有杂质。

所以,孩子没学好英语,不是因为给的内容太多了,而是因为给的内容太少,太干旱了。

不提倡阅读,是导致中国学生英语成绩差的罪魁祸首。

孩子不喜欢阅读?威逼利诱!家长要开动智慧,无所不用其极,坚持6个月,他就上钩了。

我为了诱导女儿阅读,什么方法都用过:

听10分钟故事,给一根冰棍。

今天你想自己读,还是听?啥都行!

今天你回答10个问题,70%正确就可以打20分钟游戏。

……

大概半年之后,孩子在阅读中找到了乐趣,不再抗拒了。

(八)教材太简单

你一定看过语文课本的目录,我女儿小学五年级的语文课本目录就非常有意思,有故事、古诗和散文——有趣的故事、优美的古诗、有教育意义的散文。这才是好的精神食粮。

而看了我女儿小学五年级的英语教材目录后,我有点惊讶,因为上面都是“保持身体健康”“保持联系”“祝你旅途愉快”等内容。这些话题,带有极强的实用主义色彩,不具备必需的故事性。

我们看一篇典型课文:

Nurse: Hello, Frank. What's Wrong?

Frank: I've got a stomachache, I often have stomachaches. What should I do?

Nurse: You should drink some water. Here you are. Do you eat a lot of candy?

Frank: Yes, I eat some after every class.

Nurse: You shouldn't eat too much candy. Do you wash your hands before eating?

Frank: Not always.

Nurse: You shouldn't eat with dirty hands. You should always wash your hands before eating.

Frank: OK!

护士:你好,弗兰克,你怎么了?

弗兰克:我肚子疼。我经常肚子疼。我该怎么办?

护士:你应该多喝一些水,给你。你吃了很多糖吗?

弗兰克:是的,我每节课后都吃一些。

护士:你不应该吃太多糖。你吃东西前洗手吗?

弗兰克:不总洗。

护士:你不能用脏手吃东西。你吃东西之前一定要洗手。

弗兰克:好的!

我女儿学这篇课文的时候,已经11岁了。一个小学五六年级的孩子,心智跟成年人已经相当接近,看的中文故事包括《流浪地球》《骆驼祥子》等。

英语课文的内容却是“你吃了很多糖吗?”“你吃东西之前洗手了吗?”

这明明是给幼儿园孩子学习的内容,怎么能给小学五六年级的孩子作学习素材呢?

教材编写者可能认为需要从简单起步,然而,真正的简单,是词汇和语法简单,内容应该符合孩子的精神需求。

我们对比一下美国小学五年级的语文课本,就能理解这个年龄段的孩子,到底应该学什么。

Festal Party

Come to the festal board tonight,

For bright-eyed beauty will be there,

Her coral lips in nectar steeped,

And garlanded her hair.

Come to the festal board tonight,

For there the joyous laugh of youth,

Will ring those silvery peals, which speak of bosompure and stainless truth.

Come to the festal board tonight,

For friendship, there, with stronger chain,

Devoted hearts already bound for good or ill, will bind again. I went.

Nature and art their stores outpoured;

Joy beamed in every kindling glance;

Love, friendship, youth, and beauty smiled;

What could that evening's bliss enhance? We parted.

节日聚会

快来参加今晚的聚会,

那美丽的大眼睛姑娘要来,

她珊瑚色的嘴唇浸透花蜜,

头上戴着芳香的花蕾。

快来参加今晚的聚会,

到处有年轻人的爽朗笑脸,

月光下奏响银铃般的乐曲,讴歌纯净内心和不变信念。

快来参加今晚的聚会,

连接一条友谊的纽带,

憧憬的心跳跃不停,无论未来如何,我们心心相印。

天籁自然,袒露内心真诚;

笑语欢歌,满面春风送迎;

关爱叮咛,谱写难忘青春;

祝福声声,挥手兹别壮行。

五年级的女孩子,青春懵懂,这样的话题才能吸引她们,对吧?

再看一下英国小学三年级的一篇语文课文:

Stories of tigers

Some years ago, a number of English officers in India went out to hunt.

On their way home after their day's sport, they found in the jungle a little tiger kitten, not more than a fortnight old.

They took it with them; and when they reached their tent, the little tiger was provided with a tiny dog-collar and chain, and tied to the tent-pole, round which it played and frisked to the delight of all who saw it.

Just as it was growing dark, however, about two hours after the capture, the people in the tent were checked, in the midst of their mirth, by a sound that caused the bravest heart among them to quail.

It was the roar of tiger! In an instant the little kitten became every inch a tiger, and strained at its chain with all its baby strength, while it replied with a loud wail to the terrible voice outside.

The company in the tent were panic-struck, therewas something so sudden and so wild in the roar.

Suddenly there leaped into the centre of the tent a huge tigress!

Without noticing a single man there, she caught her kitten by the neck.

She napped, by one jerk, the chain which bound it; and, turning to the tent door, dashed off at full speed.

One cannot by sorry that not a gun was leveled at the brave mother as she bore her young one off in triumph.

老虎的故事

几年前,许多在印度的英国军官出去打猎。

一天,在他们打猎后回家的路上,他们在丛林中发现一只不超过两周大的小老虎崽。

他们把它带走,当他们到达他们的帐篷时,给小老虎一个小的狗项圈和锁链,把它拴在帐篷的支柱上。它打着转玩,高兴地看着所有看着它的人。

天越来越暗,在小虎崽被带回来两个小时之后,帐篷里的人被发现了,在他们的欢笑中,一个声音使他们中最勇敢的人畏缩了。

这是老虎的咆哮!小小幼崽瞬间变成一只生猛的老虎,它用自己所有的力量反抗锁链,大声回应外面那个可怕的声音。

在帐篷里的同伴们因如此突然和狂野的咆哮而惊慌失措。

突然一只巨大的母老虎跃入帐篷中!

它没有注意到有人在那里,咬住了小虎崽的脖子。

它咔嚓一声拉断绑着幼崽的锁链,转向帐篷的门,迅速疾驰而去。

没人会因为没有用枪瞄准母虎而感到遗憾,因为它勇敢地救出了它的宝宝。

三年级的孩子,大约9岁,看到这样的故事,一定有兴趣,而且受到了教育,对吧?

也许,你会说:“这么难,怎么学得会呢?”

殊不知,教材越简单学生越学不会。

教育家龚亚夫说:“学习语言是一种生态的过程,不是播下10颗种子,全能齐刷刷地长出来;不是学了5个单词,全掌握了再学下一批。”也就是说,绝不是学生们先学会简单的,然后他们就能学会难的了。

妈妈带小娃娃出去的时候,会经常对着他念叨:“宝贝,你看,小蚂蚁。蚂蚁搬着一颗大米粒,哎呀,看,钻进蚂蚁洞里去啦,小蚂蚁真能干!”

这个妈妈不会说:“哎呀,这么难的句子,这么大单词量,我们家半岁的小娃娃怎么能听懂?”

全中国没有任何一个妈妈会对0~1岁的孩子只说10个单词,等他长大了再教10个单词,这是非常可笑的做法,对不对?尽管孩子只有0~1岁,这个妈妈依然每天让他接触几千个词汇,她会看着他说:“宝贝,你是最美丽的小天使,我太爱你了。”这个妈妈也绝不会刻意地把现在时、过去时、将来时分批次地教给他。妈妈教孩子学语言的过程,就好像雨水滋润小苗,她不会在意词汇的难易,也不会在意哪个语法要在哪一年教,她教孩子就像下雨一样持续地浇,语言的小苗迟早会茁壮成长的。

所以我在此强烈地呼吁教材编辑部门,一定要让教学内容符合每一个年龄段孩子的心智。教材设计不怕难,就怕太简单。但是教材的改写不是一朝一夕能够完成的,在现有情况下,宝爸宝妈必须行动起来,利用课外辅导材料,让孩子爱上阅读。

(九)“听说读写”次序颠倒

完美的语言习得过程如下:

0~6岁,妈妈和幼儿园老师启蒙孩子听说。

7岁,老师教孩子拼音。

7~18岁,家长和老师拼命引导学生热爱阅读,写读后感。

然而,中国的现状如何呢?

在我看来,我们完全本末倒置了:家长没有启蒙孩子听说,就送进学校让老师教读写。

在中国,其实父母真正不在身边的留守儿童是比较少的,绝大部分的家长在孩子0~3岁时,是会陪伴孩子的,即便是白天要去上班。令我百思不得其解的是:我所接触到的90%的宝爸宝妈没有给孩子们做英语的听说启蒙。

我详细咨询过很多英语过了四、六级的家长,问他们为什么不自己给孩子做英语启蒙,得到的答复有八成是这样的:“我自己的发音、语法不好,担心把孩子教错了、耽误了孩子。”

那么,这样一批爱子心切的宝爸宝妈是用什么方法来帮孩子做英语启蒙的呢?

有相当一批宝爸宝妈把孩子送去了辅导班,每周上大约2次课,每次2小时;或者花高价给孩子购买网络口语陪练课程。那么平均每周大约4小时的听说训练,对孩子的英语启蒙来讲,够了吗?

我没有做过严密分析,但是,凭借多年的教学经验,我认为,对于婴孩而言,这个推论是成立的:语言输入量每天不足1小时,启蒙效果几乎为0。

上辅导班,在网络上找陪练,只是“辅食”,父母在家创造的英语听说环境才是“主食”,是需要经常吃的。

有人可能会说:“我的英语不好、发音不好、语法不好,我怎么能给孩子启蒙呢?”我们再来做一次类比,一个普通话说得并不标准、学历不高的妈妈,她会不会讲这样一句话:“我的语文不好,还是把我的孩子送给别人去学中文吧。因为我怕教错了。”

不可能,对吧?

类比之后,大家立刻就能发现,我们在给孩子做英语启蒙这件事上顾虑太多了,而且是没有必要的顾虑。你会200个单词,你就把200个单词输入给孩子,你的发音如果只有60%的准确率,那你就把这60%的准确发音灌输给孩子,就让他带着40%的错误好了。

其实,在发音这件事上,大家的顾虑是多余的。我去过几十个国家,其中以英语为官方语言的国家有6个,美国、加拿大、新加坡、菲律宾、南非、肯尼亚,我可以负责任地跟大家讲,我所到之处人们讲英语的口音是各种各样的。但是没有人在乎,大家关注的只有一点:你说的我能听懂吗?归根结底,发音并不是交流中最关键的部分。

(十)在学校少听少说,毕业后说“我要学口语”

在中国的初、高中阶段,学生“埋头苦学”,既不听也不说。也许你会说:“可是考试又不考听、说。”然而语言的习得顺序就是听、说、读、写。听说不打通,读写一定步履维艰。如果在家庭环境当中,孩子没有突破听和说,那么这个事情就必须让学校来解决。然而,在中国出现了“真空地带”,家里不能解决这个问题,学校也不能。最终学生就成了语言学习上的哑巴,每天只是做题做题再做题,陷入了低效率学习的怪圈。

这样一批学生,大学毕业之后,突然发现自己学了这么多年的英语几乎废掉了,听别人讲话听不懂,自己想表达说不出来,那个时候才突然很焦虑地说“我要学口语”。考完了六级才来学口语,这简直是一个笑话,但是这样的笑话一直在上演。