自然形态的叙事与几何

2008年,因一起在巴黎开会,我有机会和天津大学建筑系的王其亨先生聊谈。第一次听王先生讲课,记得是在二十年前,他来南京工业大学建筑系开讲座,题目是“明十三陵的风水研究”。具体内容我记不清了,但有一张图我记忆良深,那张图在309教室用幻灯打出,应是出自宫廷档案,风水形势用密集而确定的位置标明,画法是平面和立体的结合。他确认了我的一个认识,即中国的东西,无论是风水还是相关的山水绘画之类,都不能笼而统之泛泛谈论。风水图的深邃在于其有着细密的法则与规定,并且是以某种特殊的方式被系统量化了的,但这种法则与量化,并不以失去面对自然事物的直观判断为代价。从感觉上说,由于我长年熟悉书法与山水绘画,对那张图的形式状态并不觉得异常。

二十年里我再没见过王其亨先生,但知道近年他一直致力于清宫“样式雷”

图纸档案的整理研究。对这件事,我自然抱持很大兴趣,因为我不相信传统中国的建筑学用一句“工匠营造”就可以一笔带过,至少,明清苏州工匠出名,就缘于他们既画设计图纸,也制模型,业主因此可以确切地表达意图,而不被匠师随便左右。

图纸档案的整理研究。对这件事,我自然抱持很大兴趣,因为我不相信传统中国的建筑学用一句“工匠营造”就可以一笔带过,至少,明清苏州工匠出名,就缘于他们既画设计图纸,也制模型,业主因此可以确切地表达意图,而不被匠师随便左右。

和先生相见,很是一见如故,就如昨日刚刚聊过,今日再叙。我就问他“样式雷”的研究现状,他说这批资料于清末飘散四处,重拾后编序全乱,要整理清楚上万件的图纸,恐怕还需十年,但他相信一定可以整理清楚,由此,我们可以知道传统建筑的设计过程。我又提起“十三陵”风水,先生就意趣盎然,回忆当年如何在昌平山间爬山涉水。

先生善谈,语及众多,但有一点我印象特深。以先生的研究,当年每处皇陵选位,涉及周围广大山水范围,都是几易方案,反复论证,几易其位的。面对现场,详勘现场,先提出假设,再仔细甄别验证,这与其说是神秘直观,不如说是一种严格的科学态度。问题是,这种假设的出发点并非自闭的分析理性,而在于一种确信,即自然的山川形态影响着人的生存状态与命运。由长期经验从自然中观照出的诸种图式,和这种先验的自然格局有可能最大限度地相符。因此,相关的思维与做法不是限于论辩,而是一种面对自然的,关于图式与验证的叙事。或者说,与文学不同,这是关于营造活动本身的叙事。这种验证,不仅在于符合,也可以对自然根据“道理”进行调整修正,它必然涉及一种有意义的建造几何学,但显然不是西人欧几里德几何,毋宁说是一种自然形态的叙事与几何。

按这条思维的脉络,必然谈到了园林。于是我听到王其亨先生谈起这些年他带学生参与北京皇家苑囿修缮的一些事,进而推及“自然美”这个话题,说到西人原本并无“自然美”观念,和“自然美”有关的事物是17世纪由耶稣会教士带回欧洲的。这些耶稣会教士也在欧洲建造了一些“中国式”假山,当时,欧洲人对这些形状奇异的假山的反应是“恐怖的”。

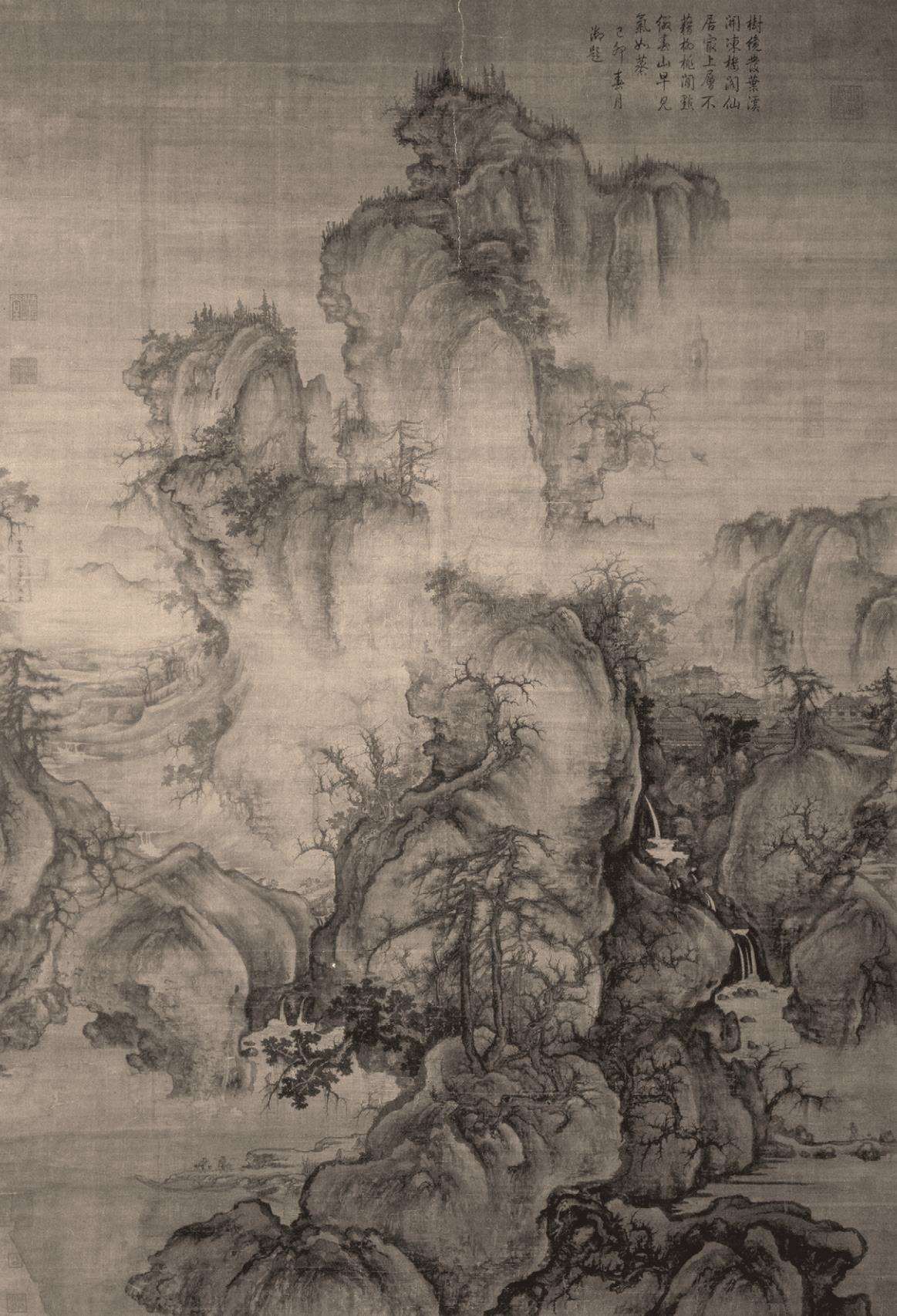

我们一路从巴黎聊到了马赛,谈了很多,至今大多已记不得了,但用“恐怖的”一词来描绘对中国园林中的堆山的反应,我印象特深。它让我回想起2002年第一次看北宋郭熙《早春图》(图三)原大高仿印刷版本的反应,那样陌生与疏远,是看小幅插图所没有感到过的。那种螺旋状盘桓曲折的线条,它所包围的空间深邃,成一种既自足又无限延展的结构,我脱口而出的反应是:如此得“巴洛克”。有意思的是,当我写下这段文字时,突然意识到,我无论如何回忆不起《早春图》上画的是树还是石头,但肯定,图上只描绘了一种事物,以图名推断,画的应该是树,但我的回忆里却更近于石头,非常类似太湖石的形态,或者说,非常类似生物器官的形态。这种内心的震惊与其说是心理性的,不如说是纯粹物质性的,一种陌生的物质性。

只就“形态”来讨论审美,我一向是回避的,这种讨论很容易掉入心理学的范畴和文学修饰,我甚至从来就不提“审美”二字。当我用“巴洛克”一词对应《早春图》时,也无意于掉入中国传统和西方传统的比较,这类比较已经成为中国建筑师空泛的习惯。我的反应是本能的,在更基本更具体细致的层面,这类相似性的差别让我想起明代人对同时代画家陈老莲的评价。老莲画的屈原,无目的地游荡在荒原之中,人物被变形拉高,笔法如画园林中常见的高细瘦孤的山石。老莲自叙说其画学自古法,时人的评价是:“奇怪而近理。”需要注意的是,同一题材,老莲会在一生中反复画几十幅。我体会,“古法”二字并不是今天“传统”一词的意思,它具体落在一个“法”字上,学“古法”就是学“理”,学事物存在之理,而无论山川树石,花草鱼虫,人造物事,都被等价看待为“自然事物”。

图三 《早春图》(北宋)郭熙

同一题材,极相似地画几十张,以今天的个性审美标准,无异于在自我重复,但我相信,老莲的执着,在于对“理”的追踪。画论中记载的“荆浩画树”是类似的事情。唐末,荆浩以画松树著名,文中记载的是他在太行山的一次写生,待在山中数月,围绕一片奇松,反复揣摩描绘,自觉已得松树生存的道理,但一位无名老翁,指出他的理解完全是错的,并有一番论述。那番论述老生常谈,让我生疑,而我的朋友林海钟,同样擅画寒林枯木,为了印证,他亲自去太行写生一场,回来对我说,那篇文字一定是后人伪作。但我的兴趣不止于此,一个人的一生,只对画松树一件事最有兴趣,这种异常的行为就超出了“审美”,更接近于一种纯粹的科学理论研究,但这种研究,绝不脱离具体的物事。它也绝不直接指向人,而是以一种没有人在,似乎绝对客观的方式直面自然中的具体事物,但又不是只在物理学或生物科学的意思上。这让我想起胡塞尔

的现象学教学。他让他的学生围着一棵树揣摩一个学期。他的一个学生又举一反三,围着教学楼前的一个信箱,揣摩了一个学期。实际上,人这个东西,几件事物,几张图,就足以指引他的一生。

的现象学教学。他让他的学生围着一棵树揣摩一个学期。他的一个学生又举一反三,围着教学楼前的一个信箱,揣摩了一个学期。实际上,人这个东西,几件事物,几张图,就足以指引他的一生。

《早春图》给我的陌生感,即是我,或者说我们,与“自然事物”疏远的距离,一种客观细致地观察事物的能力与心情的缺乏。它让我一下子回到20世纪80年代初我第一次读艾略特的《荒原》时的感觉:“我们什么也看不见,什么也记不得,什么也说不出。”

我的记忆把《早春图》上的事物与太湖石混淆,实际上就是一种视差。要看见周围的“客观事物”,就需要观法,一种决定性的视差。太湖石勾引起的是江南园林那个世界,但很长一段时间,园林我是不去的。在我眼里,明清的园林,趣味不高,样式老套。意义迟钝到几乎没有意义。过多的文学矫饰让园林脱离了直接简朴的自然事物,而今人关于园林的讨论大多是文学化的游览心理学与视觉,于我性情不合。

两件事,让我有了重观园林的兴趣。其一是读童寯的关于园林的文字,我至今仍然认为,童寯之后就没有值得去读的关于园林的文字。因为童寯的园林讨论不是在解释之上追加解释,解释一件事是很容易的,童寯的文字是能提出真正的问题的。在《东南园墅》开篇,那个问题看似天真:“这么大的人怎么能住在那么小的洞中?”这个问题让我快乐。我突然看见一个世界,在那里,山石与人物等价,尺度自由转换。如果建筑学就是对人的生存空间的一种虚构,这种虚构就是和山石枯木一起虚构的,它们共享一种互通的“自然形态”,并不必然以欧几里德的几何学为基础,建筑不必非方即圆。

第二件事,发生在1996年我在同济大学读书时,买到一本图书馆库存处理的英文旧书。内容是关于英国现代画家大卫·霍克尼与一位美国诗人1980年在中国的一次旅行。书是那位诗人写的,插图则都是霍克尼的旅行速写。我一向喜欢霍克尼画中的意思,印象最深的一张,描绘一个人跳入游泳池的一刹那。游泳池是水平的,池边露出一座平房的一角,笔法是轻淡的,几乎是平涂,那个跳入水中的人画得也不清楚,裹在溅起的一片白色水花之中,水花的画法如书法中的飞白。这张画没有透视,可以说在叙事,但内容如此简单,也可以说是反叙事的,可以说在表现什么,也可以说是反对表现的。那只是一种沉静日光下的视野,那个时刻是绝对的,没有任何所谓思想,或者说,那目光是从加缪笔下的“局外人”看出的,那目光在他熟悉的整个世界和生活之外。在这本书里,有一张仿中国水墨画法的桂林山水速写:画的前景是他住的宾馆阳台的水泥栏板,上面正爬着一只毛虫,色彩斑斓,下笔细微,中国画家一向爱画的桂林山水却只寥寥数笔,成了背景。这张画同样没有透视,却有一种难以言喻的纯真,感染了我。我明白了童寯在《东南园墅》一书中所强调的“情趣”二字的意思。童先生以为,不知“情趣”,休论造园。一片好的园子,好的建筑,首先就是一种观照事物的情趣,一种能在意料不到之处看到自然的“道理”的轻快视野。正是这种视野,使霍克尼关注那只毛虫的爬动,形成一种邀人进入的纯粹情景,呈现出一种以小观大、以近观远的微观地理。这种称为“情趣”的思绪,直接及物,若有若无,物我相忘,难以把捉,但是足以抵御外界的纷扰,自成生趣,并使得任何围绕“中国”、“西方”的似是而非的宏大争论变得没有意思。也许有人说霍克尼的画很有“禅境”,但我宁可回避这个用滥了的词语。

在1999年国际建筑师协会北京大会青年建筑展上,我在自己的展板上写下了关于“园林的方法”的一段文字。在这里,指示出一种意识的转变,园林不只是园林,而是针对基本建筑观的另一种方法论。它的视野,正向“自然形态”的世界转移。但落在手上绘图,我很难画出非现代主义的东西。尽管以我对书法的常年临习,我始终保持着和“自然形态”的联系,转化仍然是十分艰难的。在苏州大学文正图书馆,以小观大、由内外望已成一种自觉。在方正格局中,建筑没有先兆的位置扭转,互为大小的矛盾尺度,小场所不连续的细致切分,建筑开始自己互相叙事了,但语言仍然是方块和直线。

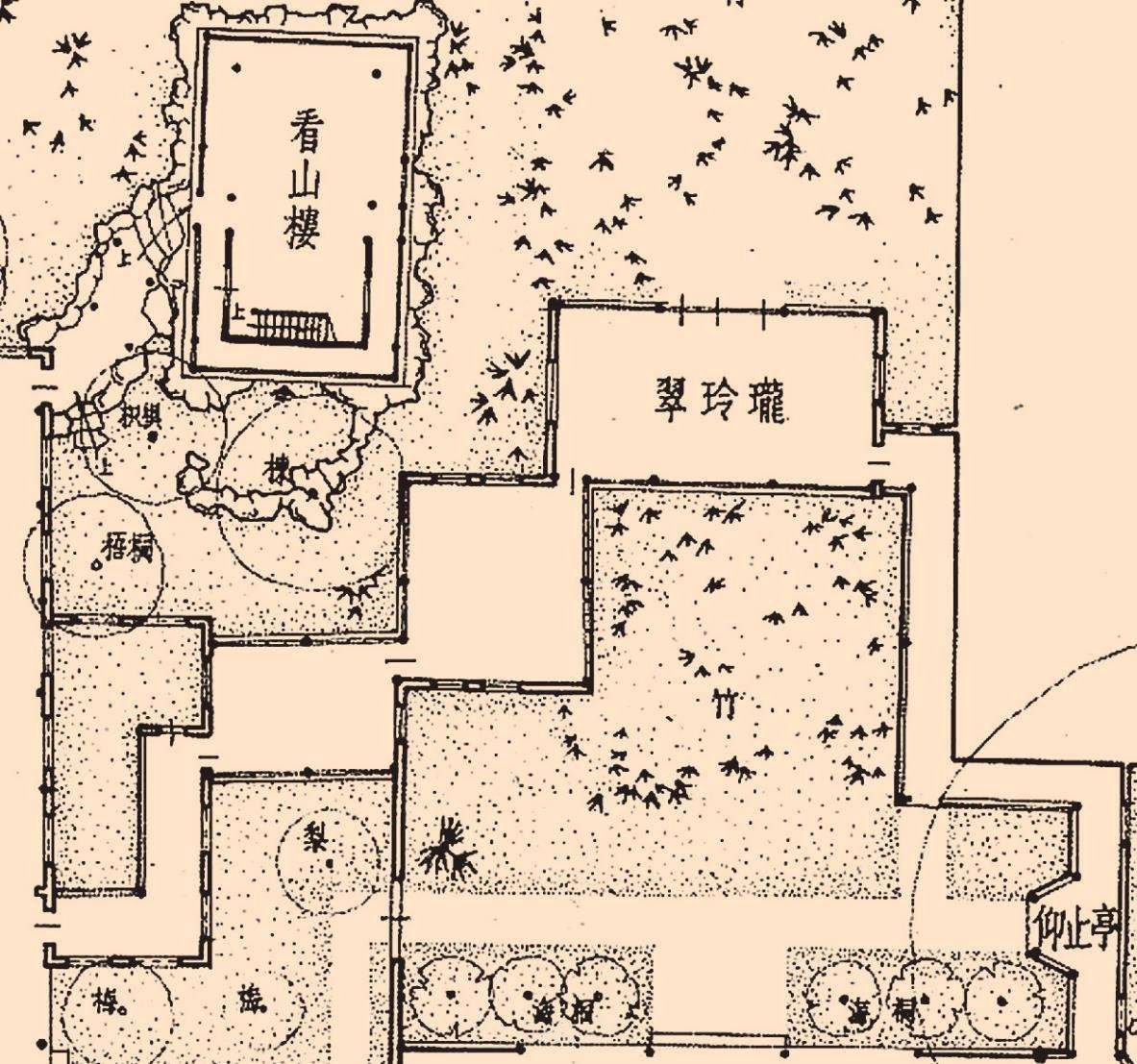

从2000年始,我每年都去苏州看园子,每次去都先看沧浪亭。看是需要反复磨练的。记得看到第三次,我才突然明白“翠玲珑”这组建筑(图四)对我意味着什么,就像我第一次看见它。

这座建筑单层,很小,四周为翠竹掩映。在园子游荡,经常会遗失它。即使看见,只露一角。如果不是十分热衷,也可能认不出它。即使知道,外表的细密窗格也没有披露任何内部内容。走进它一定是突然的,内部是结构十分清楚的,二次曲折,实际上是三间房子在角部衔接。接下来,连整体的空间形式都瓦解了,目光被分解到每一面墙上,每面白墙上的窗格差别只有很小的不同,外面的院墙贴得很近,竹子也贴得很近,光线是一种幽暗的明亮,如古物上退去火气的光泽。因为曲折,人在其中是要不断转换方位的。每一次,都面对一个绝对平面的“正观”。“正观”就是大观,并不必然被物理尺度大小决定。家具的摆放决定了人面对每一个正观的端正坐姿,但曲折的空间,使从一个空间望入另一个形成一种平行四边形的展开,居正与灵动同时存在。实际上,内部空间很小,但却如此意味深远。人在其中,会把建筑忘掉,为竹影在微风中的一次颤动而心动。当我说“园林的方法”时,“翠玲珑”就是我意识到但还不清楚的建筑范型

。童寯先生所说的“曲折尽致”,需要一种最简的形式,它就在这里了。

。童寯先生所说的“曲折尽致”,需要一种最简的形式,它就在这里了。

图四 沧浪亭平面图

离“翠玲珑”几步,就是“看山楼”,看明白“翠玲珑”,也就明白了“看山楼”。它实际上就是垂直向度的“翠玲珑”。“看山楼”两层,下层为一石洞,但“自然形态”在这里被建筑化了。它更像一间石屋,石灰石形成的不规则小孔透入光线,这就是所谓“玲珑”。以前家里用一种景德镇出的白瓷勺,胎上扎孔,再施白釉,烧出来就成半透明的小点,也是“玲珑”。从底层上二层,就是一次曲折。见山还是不见山,登临俯瞰远望,都已“曲折尽致”了。水平与垂直,单层与多层,把“翠玲珑”和“看山楼”放在一起,就是一对完整的建筑范型。

那日,我从“翠玲珑”出来,站在“五百名贤祠”廊下回望,站了很久。一位欧洲青年走过,也站在我旁边,我见他速写本上画着“翠玲珑”的平面草图,就问他如何认识。他说自己来自西班牙,学建筑,他觉得“翠玲珑”胜过密斯

做的巴塞罗那世博会德国馆,我说“是的”。我的英文不好,不能深谈,就只对他微笑,他也对我微笑。那日空气透明,阳光分外灿烂。

做的巴塞罗那世博会德国馆,我说“是的”。我的英文不好,不能深谈,就只对他微笑,他也对我微笑。那日空气透明,阳光分外灿烂。

“曲折尽致”,作为童寯《江南园林志》中造园三境界说的第二点,一般理解是在谈园林的总体结构。但按我的体会,园林的本质是一种自然形态的生长模拟,它必然是从局部开始的。就像书法是一个字一个字去写的,山水也是从局部画起的。对笔法的强调,意味着局部出现在总体之前。园林作为一种“自然形态”的建筑学,它的要点在于“翠玲珑”这种局部“理型”

的经营。没有这种局部“理型”,一味在总平面上扭来扭去就毫无意义。“总体”一词,指的是局部“理型”之间的反应与关联。“理型”的重点在“理据”,“范型”的重点在“做”。

的经营。没有这种局部“理型”,一味在总平面上扭来扭去就毫无意义。“总体”一词,指的是局部“理型”之间的反应与关联。“理型”的重点在“理据”,“范型”的重点在“做”。

2004年初春,为宁波“五散房”的“残粒荷院”,我在夯土院子中画出了一个我命名为“太湖房”的小建筑。“太湖”二字,暗示了它和太湖石的自然形态有关。它实际上是一个三层小楼,平面是5米宽6米长的长方形,每层理论层高在3米到4米间,垂直向上,曲折两次。把它平放,显然由“翠玲珑”变出,竖放,从如石洞的零散小孔和从室内变到室外又返回室内的楼梯,就暗含着“看山楼”与其基座石洞的“理型”结构。但这个立放的曲折体形是有向背的,它是一个动作,我称之为“扭腰”,意味出自太湖石的孤峰。整个形体按最紧的极限控制,楼梯形状与形体的纠缠,很难处理(图五)。

这种高度压缩的意识,得自拙政园一座太湖石小假山的影响,在3米立方之内,这座假山经营了三个盘旋而上却互不交叉的楼梯,全部到达顶上的小高台。而台下,暗含一个小石洞,人可以进去的一个房间。如果说“远香堂”面对的是一座模拟的大山,这座小假山就是人工制作的“理型”,它们大小悬殊,但性质上是等价的。只有自觉限制在3立方米这么小,才觉出“理据”的力量,它的意味就如一座大山一样。“远香堂”前的大山更近于东晋的朴素山水,这座小假山则出现在《早春图》那种“自然形态”的研究之后,即所谓“虽由人作,宛若天开”。限于规范,在正常的房子里,像这座小假山般高度浓缩的山体意识的太湖房,我还没做出来。

图五 太湖房

如果建筑就是以空间的方式对生活这件事进行分类叙事,“理型”的建筑意义就需要可理解的表达,如在空间中象形造字,“自然形态”的“理型”就是以物我直接纠缠的方式造字,这种工作必然有一种纯粹的系列性。在随后的象山校园山南二期工程建造中,这种研究以系列性的方式展开。同时存在十几个太湖房,它们的形状几乎完全一样,但处境各不相同。我按其各自处境做了一个分类图表:①混凝土太湖房立于石砌高台之上;②白粉墙太湖房成负形的洞;③多空红砖太湖房半个嵌入墙体;④混凝土太湖房立于门前,如计成所谓“巨石迎门”;⑤混凝土太湖房立在狭窄的天井中,逼人的是混凝土纯粹的物质性;⑥混凝土与木料的太湖房,立于门内庭院中,与门正对的“巨石迎门”,等等(图六)。讨论“自然形态”,材料的物质性与“理型”同样重要。这种物质性赋予“理型”一种生命的活态。未未对这事特别敏感,有一天,他到我工作室,见到13号楼南入口立面上的太湖房,就说:“这个立面怎么像某种器官?”

“翠玲珑”给我的另一个启示是,建筑若想和自然融合,就不必强调体积的外形。强调体积形式的做法是欧洲建筑师特别擅长的“形式”,即form这个词,指的并非只是外表审美造型,而是含有内在逻辑依据的“理型”,它显然借鉴了三维圆雕的做法。而在“翠玲珑”内,在一个简明的容积内,建筑分解为和地理方位以及外部观照对象有关的面。层次由平面层层界定。一幢平面为长方形的房子,四个面可以不同。以两两相对的方式,形成由身体近处向远方延伸的秩序。作为平面定位基础的,是更大范围的山水地理地图。在象山校区山南13号楼及15号楼,西墙均被开有零散太湖石形状洞口的混凝土墙替代。建筑间的高密度与尺度,使这两个立面均无法完整地从正面看到,它们的完整只存在于思维印象里。外立面实际上是次要的,重要的是从内外望的视野。我们也可以说这两个立面都是从一座更大山体上切割下来,一座边界为正长方形的局部山体,理由只在轻飘飘的“情趣”二字,但是足以颠覆习常建筑语言的封闭与情性。就像我在苏州狮子林园子里常问学生的一个问题:这么小的园子里为何要放那么大的山体和水池?显然,在这种建筑学里,山水比房子重要。

图六 太湖房分类

图七 《夏景山口待渡图》(五代)董源

在象山校区山南19号楼南侧,使用现浇清水混凝土,我发展了三个直接取自太湖石形态的太湖房。它们终于不再是方的了。三个,每个都是一个整体,参差不同成为系列。它们的形状与方位,取决于19号楼往外望的视野,以及在一种空间压缩的意识下,人的身体如何与倾斜的墙体接触。它们的尺度尺寸,经历数十遍的细微调整,我有意不做模型,只在立面图上工作。模型做得太多,容易形成一种依赖,而这种强调人在其中的建筑,需要培养用心去想的能力,以及因局部影响整体而对细节局部有极好的记忆力。

讨论自然形态的叙事与几何,之所以在前面不冠以“建筑”,是试图重启一种人与建筑融入自然事物的“齐物”建筑观。但讨论它,就一定要讨论园林,且主要是现存的明清园林,则几乎是一种习惯。需要经常回溯到这种意识的源头,自然形态所关乎的,不只是园林。当李渔强调“真山水”一词时,即在批判当时山水绘画作茧自缚的状态,它也直接影响着园林建造。重返山野,一直是直接进入山野的直观,另一面,是对山水绘画图像文本的追踪,因为在图像文本里,记录了对山水观法的探究。山水绘画始于东晋,按钱锺书在《管锥编》里所言,那时的绘画显然参考了山水舆图。真正从地面视角直面的观山画法,近距离的观山画法,始于五代,盛于北宋。在我的工作室里有四张图,都是1:1足尺的高仿复制品,包括五代董源的《夏景山口待渡图》(图七),北宋郭熙的《早春图》、范宽的《溪山行旅图》(图八),南宋李唐的《万壑松风图》(图九),我经常观看揣摩。如果说2004年画出的太湖房是和孤峰小山有关,同一时期开始设计的宁波博物馆就是对大型山体的研究,特别和上面几张画有关。

《早春图》上的“自然形态”是非常理据性的,包围着气流与虚空,自成内在逻辑,它是可以没有具体地点的。《溪山行旅图》里的大山,我在秦岭旅行时见过。从一个山谷望去,凸现在几十公里之外,浑然一团。但范宽所用皴法与画树法,形成一种在远处不可能看见的肌理,此山犹如就在面前。画面下方的流水土丘树木,应是眼前的,却画得比远方更简略。应在远方的寺庙,又画得细节毕现。李唐那张图也是如此,满幅一座远方的大山,用笔粗犷,完全违反真实视觉。山在中部裂开,布满浓密树林,上面所施鲜艳绿色,因年代久远,如不是极好的印刷,几乎看不出来。但每根松针都可看见,也是根本不可能的景象。这种视野如同梦中,比真实更加真实。这些做法,显然是自觉到平面与空间的区别,远与近的区别,在山内和山外的区别,以一种看似矛盾的逻辑把这些经验在一张二维的纸上同时呈现,一种既在此处又不在此处的经验。

既然是二维平面,也可直接看作建筑的立面。现代主义最盛行的“理型”就是方盒子。施工产业一旦适应它,这种做法就最经济简便。方盒子的边界是二维平面,但从这些绘画做法可知,这个盒子是可以在二维前提下被瓦解的。

图八 《溪山行旅图》(北宋)范宽

图九 《万壑松风图》(南宋)李唐

关于《夏景山口待渡图》,我印象最深的是水平地平线和夕阳中的光。如果这张图作为江南一带城乡的审美标准,以齐物观点,将局部树木用房屋替换,就可知道总体意向与尺度应如何控制。实际上,这张图所观望的横向范围如此宽广,图高只有500毫米左右,不算前后题跋,图长就达7米,每次看这张图,都要把最大的桌子清理出来,这张图甚至不适合作为文章的插图。后来的宁波博物馆,我有意将建筑高度压得很低,边角微跌,这种做法强调的就是向乡野延展的地平线,伸到很远,而不是建筑形体的所谓轮廓线,更不是所谓标志性。我要求建筑顶边的瓦爿砌法密集使用暗红的瓦缸片,把夕阳的辉光固定下来。

宁波博物馆(图十、图十一)的设计就是用的“大山法”。思想首先来自建筑所处的环境,场地在一片远山围绕的平原,不久前还是稻田,城市刚刚扩张到这里。中国城市的扩张一般是政府先行,政府的行政中心先搬迁到这里。场地东侧是已经建成的由政府认可的两位建筑大师设计的巨大政府办公楼、巨大广场和文化中心。南侧不远,隔着一个公园还是大片的稻田,但这些稻田马上也将消失。作为城市规划的企业总部用地,规划中的几十座高层建筑即将兴建。原来这片区域的几十个美丽村落,已经被拆得还剩残缺不全的一个,到处可见残砖碎瓦。道路异常宽阔,在如此空旷巨大的尺度下,没有任何城市生机的感觉。我意识到,“业余建筑工作室”一向坚持恢复城市的生机结构,但在这块场地,相邻建筑之间的距离超过100米,城市结构已经无法修补。

图十

图十一 宁波博物馆

问题转化为如何设计一个有独立生命的物。为此,人需要重新向自然学习,这种思考方式在中国有着漫长的传统。苏州的园林就是这样一种学习方式,面对过于人工化的城市,人们建造园林这种有自然生命的事物。在狮子林中,十亩地,有八亩被一座山占据,建筑都退在边上。而在山水画中,人如何与一座山共同生存是被反复描绘的对象,山是中国人寻找失落的文化和隐藏文化之地。在约4.53万平方米(68亩)的地皮上,建造3万平方米,模仿苏州园林的格局显然是不行的,我也无意这样做。我决定造一座垂直的大山,但在这座山中,叠合着城市模式的研究。高度因此被自觉限定在21米以下,它片段性地意指着一种限高24米以下的区域,存在于人工和天然之间。通过国际竞标,“业余建筑工作室”获得了这个项目。

人如何在一座山中生存,就是在如何理解山的结构和事物的生存方式之下生存,至少在中国的唐代,这种思想就已经有清晰的理论。北宋文人李格非在《洛阳名园记》中提出六个要点,“宏大、幽邃、人力、水泉、苍古、眺望”,看似诗意的描述都和人在自然形态中的物理感觉和位置有关,也关乎“大山”的真意体会。有意思的是,在场地南侧的明州公园里,和博物馆正对,有一座水泥翻制的高大假山,据说是从某座真山直接拷贝,我决定造一座比它更假的大山,或许更得山的真意。

宁波博物馆的外观被塑造成一座山的片断,山是连绵的,就像有生机的城市结构也是连绵的。这座建筑因此有着被人力切割的方正边界,带着刀切的姿势和痕迹,被剩余或遗忘在这里,但也可能从这个片断开始,想象去连绵地重建一座城市。建筑下半段只是一个简单的长方形,从远处看,这肯定是一个方盒子,或者说,是在纪念性的大广场上的一堆杂砖。走近看,建筑在上半段开裂为类似山体的形状,这是一个关于生硬的方盒子如何瓦解为“自然形态”的叙事。

从南面看,南立面是一个绝对二维平面,但一个山谷断口中有一座尺度超宽的阶梯通向远处的第二层“山”。这是典型的北宋式“正观”。我设想在阶梯上摆满松树盆景,可见南宋李唐《万壑松风图》上的意思,但经费紧张,这种设想显然被认为不是必需的,至今没有实现。

人们从中部一个扁平的、跨度30米的穿洞进入博物馆。内观整个结构,包括三道有大阶梯的山谷,两道在室内,一道在室外;四个洞,分布在入口、门厅和室外山谷的峭壁边侧;四个坑状院落,两个在中心,两个在幽深之处。建筑的内外由竹条模板混凝土和用二十种以上回收旧砖瓦混合砌筑的墙体包裹,如一种在人工和天然之间的有生命的宏大俭淡的物,外廓的方正限制了其他多余的含义,作为物的物性是它唯一要表达的。它的北段浸在人工开掘的水池中,土岸,植芦苇,水有走势,在中段入口处溢过一道石坝,结束在大片鹅卵石滩中。在建筑开裂的上部,隐藏着一片开阔的平台,通过四个形状不同的裂口,远望着城市和远方的稻田与山脉。

在中国设计博物馆,环境之外的另一个难题是功能的不确定性。设计之初,我被告知所有藏品是保密的,建筑师不能知道。在主体建筑已经完工时,展览格局还未决定,展览设计则和建筑师无关。这和在中国做城市设计或大型建筑群设计时经常遇到的问题一样,功能一直在变动。我设计的杭州中国美术学院象山校园,建筑交付使用前才最后确定了每座建筑的用途。这座博物馆的设计于是演变成一种城市设计,我把每个展厅定义为一座建筑,展厅之内由展览设计师负责。用一种山体类型学叠加在上面,公共空间永远是多路径的,它从地面开始,向上分岔,形成一种根茎状的迷宫结构。迷宫中包含步行登高路线和由电梯、自动扶梯组成的两类路线,可能适应几乎所有待定的博物馆参观流线模式。

从2000年至2008年,“业余建筑工作室”在我主持下,试验了一系列使用回收旧砖瓦进行循环建造的作品。其中一种做法就习得于宁波地区的民间传统建造,使用最多达八十几种旧砖瓦的混合砌筑墙体,名为“瓦爿墙”,技艺高超,但因不再使用而行将灭绝。在郸州新区仅剩的最后一个村落里,我们还能看到精美的“瓦爿墙”。“业余建筑工作室”在过去八年中形成了一种基本工作方式,即在大型工程开始之前,用小型项目进行范型、结构与材料做法的试验。2003年,我同时设计一组名为“五散房”(图十二)的小建筑,实施在博物馆前的公园里,于2006年初完工,其中初次试验了“瓦爿墙”和混凝土技术的结合。在2004~2007年间,这个试验被放大推广在杭州中国美术学院象山校园的建造中。而在宁波博物馆,这种试验第一次被政府投资的大型公共建筑所接受,它和已经成功的小试验直接有关。它的重大意义,可以从设计和施工过程中一直存在的反对意见中反映出来。我曾遭到激烈指责,说我在一个现代化的新城区,坚持表现宁波最落后的事物。我的反驳是,博物馆首先收藏的就是时间,这种墙体做法将使宁波博物馆成为时间收藏最细的博物馆。

对建筑的探索而言,建筑师更注重的是“瓦爿墙”如何与现代混凝土施工体系结合,传统最高8米的这种墙体如何能砌出24米的高度,而与竹条模板混凝土几乎等量地使用,互相纠缠的衔接方式,则形成了一种形式简朴但语义复杂的对话。这些做法都在施工中经过了几十次的反复试验,因为在国家设计规范和施工定额里都没有这些做法,业主、监造单位和施工公司最后都感染在一种新创造的激情里,没有他们的支持,这座博物馆根本就造不起来,而且是在5000元每平方米(包含土建、装修、景观和设备)的低造价的情况下。

图十二 五散房

无论“瓦爿墙”还是竹条模板混凝土墙,它们都改变着建筑学知识,因为最后的结果,只有一半掌握在建筑师手中。竹条模板在浇注中的变形有时是匪夷所思的,而“瓦爿墙”,尽管建筑师为每处墙体都画了彩色立面,详细交代了砖瓦的不同配比和分别,打成大图放在工地,但在如此大的工地上,不同高度几十个作业点,全隐藏在安全网内,并没有办法准确规定几十种砖瓦材料的精确配送,也没有办法跟踪每一个工匠的砌筑手法。是大面积返工,还是接受这些控制之外的变化,在施工中经常爆发激烈争论,我经常要用“顺其自然”的道理说服各方,觉得自己几乎变成了一个古代中国的哲学家。

施工结束后,谁也无法预料市民的反响,在我为市民做了一个关于这座博物馆的公开讲座之后,安全网才敢拆下。结果让我惊喜,在我制定了细密的法则与规定之后,在工匠们难以控制的砌筑手法之下,暗红瓦片形成了各种“自然形态”,既在理据之内,又在意料之外。

让我高兴的是,从那一天起,我在宁波碰到越来越多的普通市民,他们不仅喜欢这座建筑,而且发自内心地热爱这座建筑。那些负责“瓦爿墙”和竹条模板混凝土墙施工的工匠,他们的自豪几乎无法用语言表达,他们不再喊我“老师”,而是称我“师父”,告诉我已经有人请他们用博物馆的做法去造他们自己的房子。这印证了我的一个想法,如果不能在大规模的现代建筑中推广传统匠作和现代建造技术相结合的做法,中国的建筑传统就将死在一个个博物馆和建筑师的空谈和诡辩中。至于“自然形态的叙事与几何”这类理论探讨,要能成为活的实践,最终还是落在日常的“情趣”二字。