人与繁荣

原始人力是罗马军事力量的主要组成部分,帝国有50万士兵同时服役。在帝国盛期,集结一支如此庞大的军队似乎并不是一种可怕的压力,显然也和即将降临的灾难没什么联系。用阿里斯蒂德斯的话来说,帝国“从每个部族中征召的士兵人数,不会给提供兵源的人群带来负担,也不会多到让他们可以组成一支自己的军队”。薪水和特权的诱惑足以吸引人,但招募军队的容易之处,从更基本的层面来说在于人口大量增长带来的红利。罗马人并不是没有意识到这些联系。例如,在贝内文托的图拉真凯旋门上,军队的辉煌胜利直接来源于众神赋予罗马的自然富饶——农业和人类。

当时的人们惊奇于到处都是人这个事实。在对罗马的赞美中,阿里斯蒂德斯惊叹道:“在同一个城市的名义下,有如此众多被占据的丘陵和城市化的牧场,有谁的眼睛能把这一切都装得下?”从叙利亚到西班牙,从不列颠到利比亚,这些行省的考古研究都发现了人口增长的明显痕迹。山谷里挤满了人,然后延伸到山坡上。在低地,城镇取代了森林,农耕被推到人们所知的极限之外。罗马统治下的三大洲的人口,如同从深处涌出的潮水一般,形成一个巨大、同步的增长浪潮,在安东尼王朝

达到顶峰。

达到顶峰。

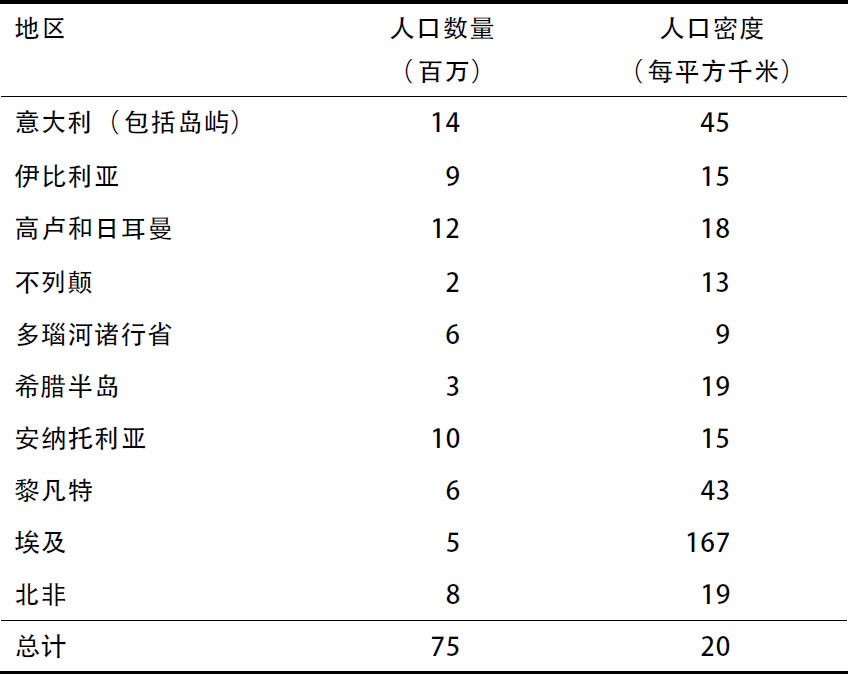

试图重建古代世界的人口水平是一项粗略的工作,并且一直如此。早在18世纪50年代,大卫·休谟(David Hume)和苏格兰神职人员罗伯特·华莱士(Robert Wallace)就“古代国家的人口密度”提出了截然不同的观点。虽然这场辩论并不总是那么友好(休谟帮助他的对手修正了最后的手稿),但已经出现了一直持续到现在的争论的轮廓,即华莱士代表的“高统计值”和休谟代表的“低统计值”之间的对立。甚至在最近,一些有声誉的学者为罗马帝国的人口峰值进行估算,其结果从约4400万到1亿不等。

人们普遍认同的是,在奥古斯都死后(14年)的150年里,帝国的人口增长了,并且在安东尼瘟疫前夕达到最大限度。但具体数字仍需要更多的推敲。虽然休谟和华莱士之间的争论仍在现代学者之间进行,但目前最合理的论点是,奥古斯都去世时,罗马帝国约有6000万居民,一个半世纪后盖伦第一次来到罗马时,人口达到了近7500万。

人口增长是生与死之间狭窄的空间里无数细微的变化所引发的意想不到的结果。古代世界的人口处于强大、彼此相互抵消的力量的挤压之下。死亡率非常高。罗马帝国中的生命是短暂而无法预料的。正如我们在下一章将看到的,即使以所有不发达社会的低标准来衡量,罗马世界的人寿统计数据也非常糟糕。平均预期寿命在20到30岁之间。传染病的重击是影响死亡率压倒性的关键因素,在很大程度上影响了罗马的人口结构。

在高死亡率的环境中,高生育率是必然的应对策略。生育负担沉重地落在妇女身上,她们承受着补充成员带来的生理压力。罗马法律规定女孩满12岁后可以结婚。大多数女性都在十几岁的时候结婚。婚姻非常普遍,罗马世界里没有老处女。罗马人称赞守寡的寡妇——这正因为在一个死亡如影随形、人们普遍再婚的社会中,她是奇特的。婚姻首先是一种生育契约。“女人通常是为了孩子和继承而结婚,而不是为了单纯的乐趣。”

表格2.1 公元165年前后罗马帝国的人口

从奥古斯都开始,国家在生育政策中大力鼓励生育,惩罚没有孩子的人,奖励多产的人。生育足够多子女的女性被赋予稳固的法律特权。避孕充其量也只是最原始的方式。自然生育是罗马世界的现实。活到更年期的女性人均约有6个子女。古代社会的整个年龄结构呈现梨形,未成年人占主导。一座古代城市的街道会充斥着托儿所的吵闹声。我们可以合理地初步假设,罗马帝国人口增长的主要原因不是死亡率的下降,而是生育率的提升。这一结论与马尔萨斯理论基本一致,马尔萨斯理论预测,高水平的社会福利是由高水平的生育率体现的:随着更多的人生活在生存基准线之上,他们能够将这些微薄的经济优势转化为人口上的成就。

我们应该提出至少一点注意事项,即罗马的人口机制不是一台经过仔细调试的机器。如果说从奥古斯都到马可·奥勒留的这段时间里,罗马人口的增长率达到每年约0.15个百分点是可能的(按这个速率,人口会在150年中从6000万增长到7500万),那么这一成就不是通过平稳地持续控制生育率高于死亡率达到的。罗马世界的人口生物学是不稳定的。在传染病控制死亡率的地方,死亡是密集且不可预测的,以不安的平静和突然的干扰为标志。因此,罗马时代地中海的人口无论在短期内还是长期内,都是不稳定的。实际上,人口可能会经历快速的增长,然后被剧烈、间歇的倒退所打断。平均存活率在广泛的空间和时间范围内最有意义,正是因为它拉平了传染病造成的剧烈波动。

罗马人在危险而凶猛的传染病浪潮中生活和死亡,而不是处在一种平静的均衡状态。一次次脉冲式的倾斜增长被间歇暴发的集中死亡打断和抵消,因此,增长趋势只是看待这些情况的一种粗略视角。罗马人知道生命易逝,来之不易的成果会在一瞬之间被死亡一扫而空。

当马可·奥勒留和卢修斯·韦鲁斯担当帝国统治者时,他们统治着全世界四分之一的人口。很少有帝国能实现这样的壮举,且没有一个是铁器时代的,像罗马这样长寿的更是独一无二。汉代中国是罗马帝国在欧亚大陆上的对应力量。我们将看到,在我们探究的这段时间里,两个帝国之间的有效距离正在缩短:写于2世纪中叶的托勒密(Ptolemy)地理手册,记录了到“赛里斯”首都

的明确陆地距离,并且,这位伟大的天文学家还知道一些航海者曾经走海路到达过远东。汉帝国在许多方面都是一个合适的比较对象,但即便在这里,人口似乎也从没达到过罗马帝国的最高值——7500万(在东方,这一数字要等到稻米经济的全面发展和大运河系统的建立)。有一个更明显的对比。一位2世纪中叶的中国作家曾经为东汉帝国中心地区的人民所承受的压力而哀叹:“中州内郡,规地拓境,不能生边,而口户百万,田亩一全,人众地荒,无所容足。”在罗马环境中,由于没有这样的哀叹而特别引人注目。

的明确陆地距离,并且,这位伟大的天文学家还知道一些航海者曾经走海路到达过远东。汉帝国在许多方面都是一个合适的比较对象,但即便在这里,人口似乎也从没达到过罗马帝国的最高值——7500万(在东方,这一数字要等到稻米经济的全面发展和大运河系统的建立)。有一个更明显的对比。一位2世纪中叶的中国作家曾经为东汉帝国中心地区的人民所承受的压力而哀叹:“中州内郡,规地拓境,不能生边,而口户百万,田亩一全,人众地荒,无所容足。”在罗马环境中,由于没有这样的哀叹而特别引人注目。

在罗马帝国,人口增长似乎并没有使社会陷入螺旋形下降的衰减循环中。同时代的人唱着繁荣的赞歌,而不是贫困的哀歌。无论我提供的这条信息有无价值(很可能非常有限),罗马帝国中能够写作的阶层更专注于普遍的颓废,而非破坏稳定的脏乱不洁。或许,我们的城市精英对于穷人的日常生活完全麻木不仁。但是,我们很难对饥荒视而不见,我们应该为罗马世界中普遍缺失真正的生存危机而感到震惊。由于变幻无常的自然生态环境,地中海地区普遍存在粮食短缺问题。在后来的中世纪,一次次残酷的饥荒使人口遭受严重打击;而罗马人似乎并没有受到大规模饥荒的威胁。虽然找不到饥荒的证据并不能证明不存在饥荒,但至少能带给我们一些启示。

一些更重要的指数反映了罗马帝国的生产、消费和福利水平。我们缺少像现代国家收集的那些适当经济统计数据。因此,研究罗马发展的历史学家常常利用考古学中有关经济活动的迹象。沉船、冶铁、房屋库存、公共建筑,甚至鱼类的腌制作业都被视为罗马生产力的追踪器。这些证据总体上表明,在共和国晚期和帝国盛期,经济表现强劲。肉类消耗的广泛证据体现在成千上万的羊、猪和牛的骨头上,这很难与一个人口严重超出资源基础的衰弱社会图景相对应。考古学家通常是罗马经济发展最忠实的信徒,这很能说明问题。

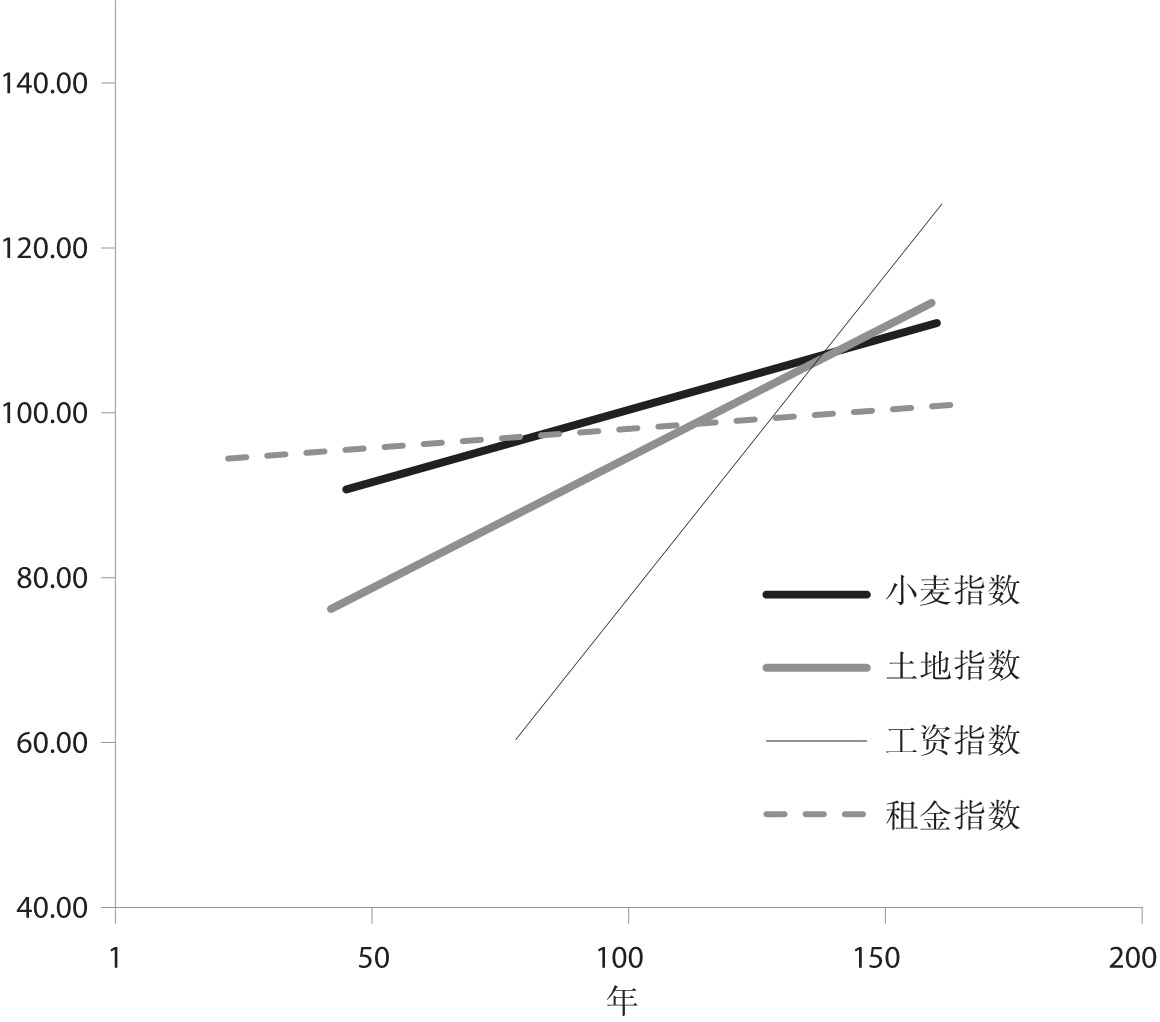

然而,我们可以反驳,这些线索都是粗略的,而且不是决定性的,尤其当我们对人均指标感兴趣的情况下。如何能确定这些考古证据不仅仅表明,有了更多的人才产生了更多的东西呢?或许,我们能从古罗马时期的埃及保存下来的大量莎草纸上找到答案。尼罗河流域的干旱气候意味着,我们有机会仅从这一个行省就能获取大量的公共和私人文件。这些文献为我们提供了唯一一份按时间顺序记录的一系列罗马世界的物价、工资和租金。而且因为埃及是一个臣服于帝国中心、被纯粹索取的行省,因此可以肯定,我们在埃及看到的任何情况都不是抢夺或政治租金的结果。莎草纸的记录表明,罗马经济并没有被大规模的衰减循环所压垮,反而非常成功地吸收了人口膨胀的因素,实现了人均实际增长。非熟练工人——矿工、赶驴人、粪便清理工——的工资涨幅超过了缓慢增长的物价和租金,直到安东尼瘟疫的暴发。

图2.1 到安东尼瘟疫时期的价格趋势指数

罗马帝国许多城市的大量遗迹也可以被看作是罗马统治下社会财富的一个标志。古代城市生活的范围和性质一直是现代历史学家激烈争论的对象。但现在结论似乎越来越无可反驳,即罗马帝国促成了一种真正非同寻常的城市化水平。帝国是一群繁星般闪耀的城市之家,拥有超过一千座城市。最多的时候,罗马城的人口可能超过了100万。由于拥有统治帝国的政治权力,它的规模被人为扩大,但这只是部分膨胀。罗马还是整个经济的纽带,有益活动的枢纽。另外,城市之间的层级没有过于头重脚轻。亚历山大里亚、安条克、迦太基以及其他大都市也都各自拥有几十万人口(包括帝国之外的双子城塞琉西亚和泰西封,它们是帕提亚在底格里斯河上的两颗宝石,是波斯湾的贸易中枢)。盖伦估算,帕加马在他的时代有12万居民。整个帝国大概有几十座城市接近这个规模。

在西部,帝国的到来促成了一场建设热潮,有的从零开始,有的直接覆盖了本地原有的简陋建筑。在东部则是另外一幅景象。骄傲的古代城市有着悠久的历史,它们可以视情况主动融入帝国,或者干脆忽视它;皇帝们通常很乐意纵容甚至鼓励这种城市自豪感。东部的许多希腊城市在罗马统治下经历了全盛时期,跨越了原来的疆界,享受着无与伦比的建设时代。我们有非常有力的理由去把罗马帝国城镇想象为真正创造价值的中心——拥有工艺生产、金融服务、市场活动和知识交流,而不是依靠政治租金和特权生活的寄生消费者。总体估计,帝国的居民中可能有五分之一的人生活在城镇——如果没有显著的经济发展水平,这个比例是不可想象的。这是一个简单而重要的事实:罗马帝国在很长一段时间里滋养了城市生活,其规模前所未见,并且直到近代早期才再次出现。

帝国的和平带来的回报惠及各地。但是,这并不意味着利益是公平分配的。财富分配极不平等。财富地位和正式的法律地位构成了一个拱形的复杂社会等级结构。从法律上来说,底层是一群完全没有人身自由的人。罗马帝国有着历史上最广泛和最复杂的奴隶系统之一——顺便说一句,它牢固的持久性刚好间接表明了人口过剩并没有降低自由劳动力的价格,因为这会导致奴隶劳动变得不必要。

数量上最多的是卑微且没有土地的大众,但在城市和乡村,市场和流动性为坚实的“中产”阶级创造了发展机会。在金字塔的顶层,财富是贵族等级的正式标准,如市镇议员、骑士或元老阶层。虽然可分割的遗产已经成为一种常态,并且制度上的压力倾向于使庞大资产解体,但早期帝国出现的最大的私有财产,仍可能是人类历史上最庞大的私有财产。毫无疑问,富豪和中产阶级精英从罗马发展中获得了主要好处。如果精英们确实占据了经济增长的大部分成果,那么非熟练工人所获得的工资增长则更加反映了罗马经济的非凡成就。

因此,“罗马帝国的财富仅仅是其控制之下的庞大人口产生的作用”这种说法并不真实。罗马经济的最大成就,可能就是生产力的增长足以吸收数以千万计的新人手,而不会因为劳动力过剩而产生问题。更不寻常的是,在更多劳动者带来的低效能量之上,经济达到了一定程度的集约型增长。这种集约型增长源于两种经典机制:技术和贸易。技术的发展促进了所谓的熊彼特式增长(Schumpeterian growth),因为新的工具可以提高劳动生产效率。贸易促进了斯密式增长(Smithian growth),释放了在古典经济学中非常重要的专业化和比较优势的力量。两者是相辅相成的,让人类劳动能更有效地提取和利用能源用于生产。尽管罗马人从来没有突破前工业化经济的基本轨道,但贸易和技术让他们享受了一段长期的社会发展,这是前现代历史上罕见的全盛期之一。

考古学是技术和贸易进步的最好见证。通过考古学我们得知,在罗马世界,技术创新是持久的,但或许并不存在什么革命性的创新。除了土木工程中一些引人注目的改进,我们可以公平地说,“从来没有什么东西能被称为罗马技术”——没有任何独特的突破或创新。相反,技术进步在整个帝国内的大规模扩散,以及大规模的资本积累和投资,放大了平凡创造力的成果。

农业仍然是最主要的部门;金属工具、更好的犁、新的耙和一种来自高卢的新型收割器的推动实现了真正的进步。农产品加工业经历了巨大飞跃,先进的技术包括更好的螺旋压榨机、提水机,还有腌制用的盐缸。我们现在认识到,水力磨坊是在这时候第一次得到广泛应用的。“在帝国的各个角落,农村和城市地区普通平民生活中大量的磨坊表明,甚至是在地中海比较干旱的地区,水力磨坊也迅速成了农村生活不可或缺的一部分。”在这个非常固执、迟缓的行业里,总体的技术进步并不是无足轻重的。

其他行业也在慢慢转变。制造业,尤其是陶瓷业,虽然没有显著的技术创新,但生产组织上的变革使简单的日用商品实现了大规模生产。在罗马统治下,采矿和冶金业似乎发生了根本性的转变;获取金属变得很容易,因此而产生的连锁反应,很难被忽略。我们不需要特别的理由去声称罗马人是出色的建筑科学家。交通技术得到了极大改善。在帝国盛期,船只比以往任何时候——也比此后很长一段时间——都更大更快。“直到15世纪,罗马商船的规模才被超越,而谷物货船的大小直到19世纪才被超越。”大型三角帆在帝国早期出现在地中海,可能是来自这个时期非常活跃的印度洋贸易。沿罗马海岸线建造的大型港口设施,很可能使探索地中海危险的海岸变得比以往更安全。这些进步的总合及其传播,让平凡的技术进步形成了一场风暴。

贸易或许是推动经济增长的更大动力。商业在罗马治下的和平中爆发式发展。就像阿里斯蒂德斯在他的赞颂中提到的,进出帝国首都的贸易是一种奇观。“如此多的商船来到这里,每个人每个小时和每一天,都在运送各种商品,这个城市就像一个世界工厂。”《圣经·启示录》的作者,一个对罗马不太友好的评论者,也同意这些事实。在他想象中罗马覆灭的时候,“地上的商人也为她悲哀痛哭,因为没有人再买他们的货物:就是金、银、宝石、珍珠;细麻布、紫色布、丝绸、朱红色布;各样香木,各样象牙制品,各样极贵重的木器、铜器、铁器、大理石制品;肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香;酒、油、面粉、麦子;牛、羊、马、车、奴仆、人口”。

罗马城显然是一个消费的旋涡,但贸易网络也像蜘蛛网一样遍布帝国的各个角落。和平、法律和交通基础设施,促进市场如同毛细血管一样渗透到帝国的每个角落。在共和国晚期,清剿地中海海盗的行动,可能是罗马人所目睹的商业扩张最关键的先决条件;损害风险往往是海运交易最昂贵的障碍。罗马法律的保护进一步降低了交易成本。可靠的产权执行和共同的货币制度鼓励了企业家和商人。直到最近,我们才意识到罗马信用体系的惊人发展。罗马的银行和商业信贷网络提供的金融中介水平,直到17至18世纪全球经济中最发达的地区才重新达到。信用是商业的润滑剂,在罗马帝国,贸易的齿轮飞速旋转。由于自身的性质,帝国系统性地扫除了各种贸易壁垒。

其结果是贸易的黄金时代。城镇是区域网络的枢纽,在贸易格局中始终保持着重要的地位。大多数贸易是地方性的。尽管罗马的道路质量很好,但运输成本仍然很高,通过河流或海洋运输比陆路要便宜得多。尽管如此,跨区域的贸易规模还是很显著。一些陶制容器被用来运输液体商品,由于这些容器经过火烧后不可摧毁的性质,我们可以得到一些关于早期帝国葡萄酒贸易的规模和复杂性的信息。在一个没有啤酒、没有烟草和糖,也没有其他熟悉的兴奋剂的世界里,葡萄酒是商品中的女王。据估计,罗马城每年消耗1.5亿升葡萄酒:约为现代美国加利福尼亚州葡萄酒年产量的1 /15。

贸易和技术使罗马人在长期的发展周期中跑赢人口危机。尽管如此,没有迹象表明罗马人引发了加速脱离式的增长,而这在现代世界中被认为是理所当然的。只有当科学与经济生产联系在一起,当化石能源(如煤炭)得到大规模开采时,才会发生重大的经济腾飞。所以,承认罗马人没有超越前现代经济的基本机制,并没有损害他们的声誉。他们既是超前先进的,又是彻底的前工业化经济体。我们不应该把前现代的经济发展想象成一条位于生存边缘上的直线,直到工业革命之后才开始加速发展。相反,文明的历程是一波又一波的起起伏伏,巩固和瓦解,其影响远远超出了一小撮精英从底层农民那里榨取租金的范围,这些农民或多或少同远古时期一样悲惨。在现代性造就的不断上升的波峰之前,罗马帝国可能是这些发展浪潮中最宽阔、最强劲的一个。

简而言之,罗马人在传统有机经济的限制下实现了真实的增长,而这种增长也影响了帝国和其居民的命运。但是,问题依然存在,也许现在比以前看来更加明显。没有明显的迹象表明,罗马经济已经在碰撞其潜力的极限。如果罗马的经济体系既没有冲向自我灭亡,也没有处于无止境增长的边缘,那么为什么会发生即将到来的转变呢?有一种理论认为,改变的原因来自系统内部,即帝国经济的衰退是人口过剩带来的不可避免的报复。这种理论确实有一定的道理。可以肯定的是,报复就在前面某个地方徘徊。但是,在一个超出其承载能力的社会发出愤怒的咆哮之前,自然率先发起干预。

历史上充斥着这些切分音节奏,突然而令人费解的节奏不知从何而来,打断了表面上的规律。长久以来,我们对于兴衰周期的解释过于侧重人类因素,就好像我们是乐队里唯一的乐手。但越来越多的迹象表明,有另一种重要因素在不远的背景中运作,人类就在它安排的顺境或逆境中演绎自己的命运。气候一直是一种既有利又具破坏性的力量,它在罗马的繁荣以及随后未曾预见的中断中,都是一种不可或缺的因素。