罗马气候最优期

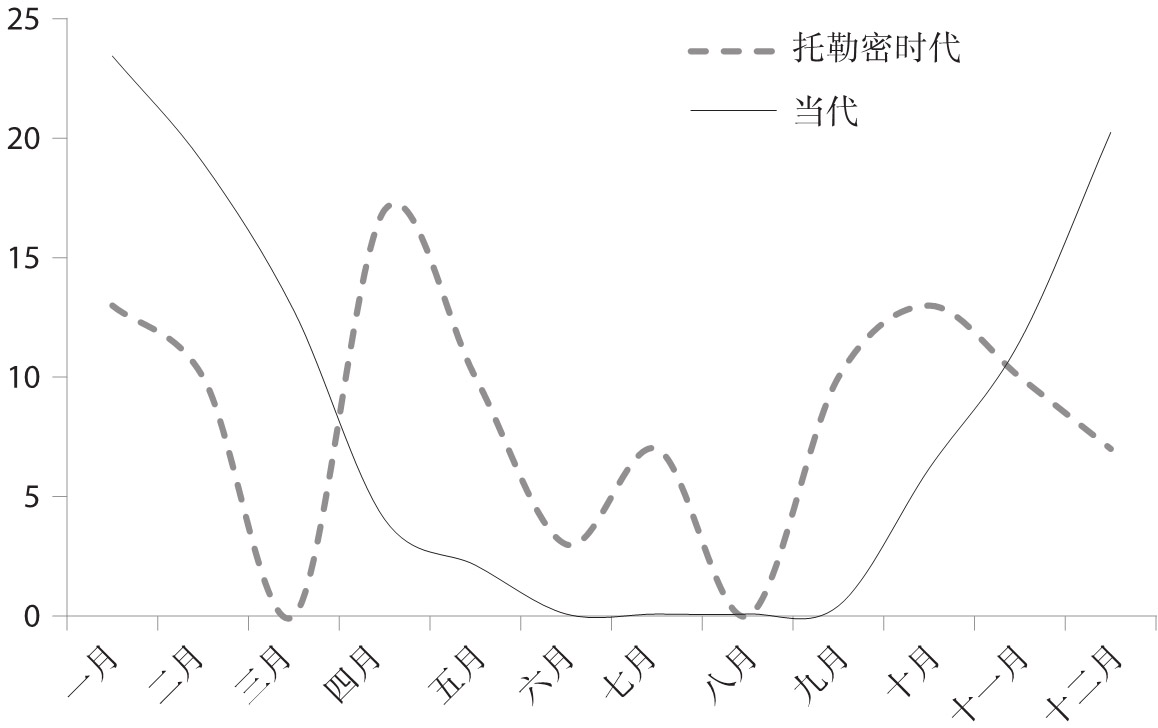

亚历山大里亚位于尼罗河三角洲西侧的地中海沿岸,是罗马统治下一个光芒四射的城市。作为科学探究的首都(盖伦在这里研究过真正的人类骨骼),它是伟大的托勒密的家和研究总部,他和盖伦都是罗马帝国最杰出的科学家。与盖伦一样,托勒密把古代世界积累的学问和严谨的经验主义者得来不易的进展结合在一起,而且,他的理论也将在下面一千年的时间里占据一席之地。然而,这位最敏锐的天文观察者所记录的亚历山大里亚当地的天气情况,让许多后来的读者感到难以置信。在托勒密的证词中,除了八月,罗马时期的亚历山大里亚每个月都会下雨。而现在,从五月初到九月底,大概只有一天会下雨。这不会是一个偶然的差别。托勒密的观测意味着地中海东南部有着与现在不同的大气和水文环境。我们可以提出一种诱人的可能性,即罗马世界的气候与我们的存在明显差异。

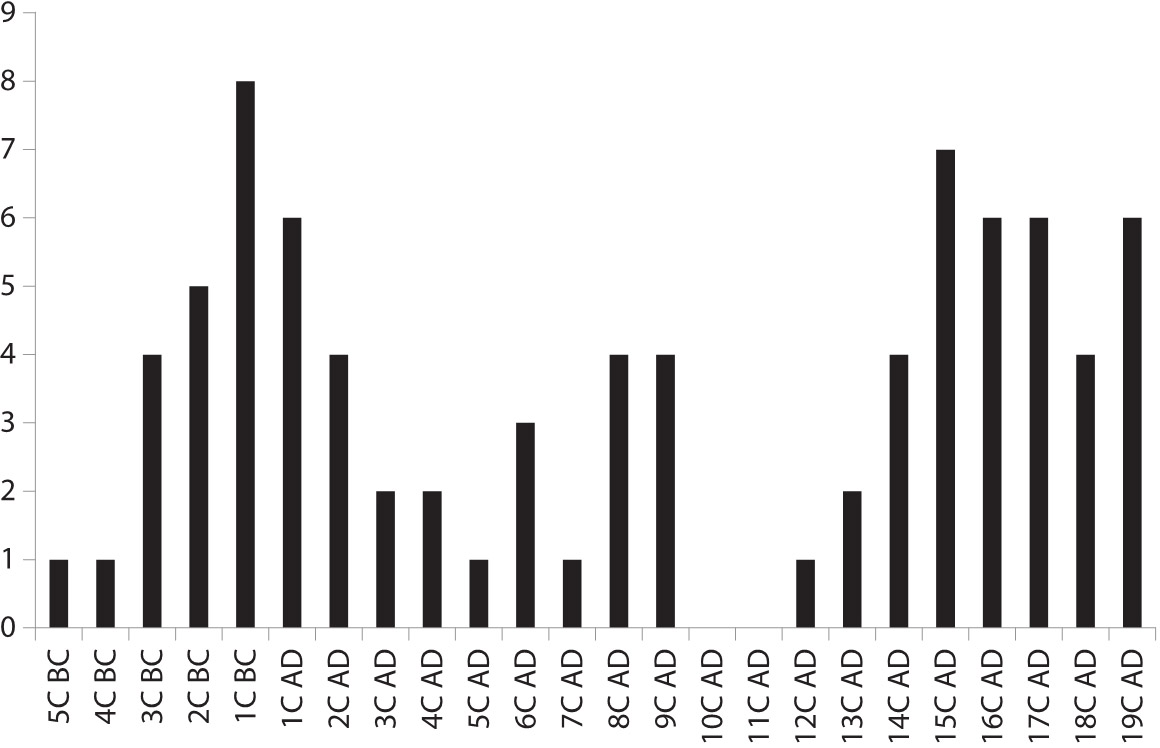

图2.2 亚历山大里亚城每月降雨天数

罗马的帝国计划拥有一个他们无法想象的盟友:作为罗马扩张背景的全新世气候时期。在公元前几百年和公元后最初的几个世纪中,一个温暖、潮湿、稳定的气候格局被称为罗马气候最优期。罗马帝国和中国汉代同时出现全盛期,是历史上许多“奇怪的并存”之一。这是指全球范围内增长和收缩的同步波动,它们似乎要在相同量级的因果机制下才能形成。尽管还缺少精确的定义和完整的理解,但罗马气候最优期说法的主旨是,罗马是在友好的环境条件下繁荣起来的。这值得我们探索,不仅因为气候可以成为农业经济中一个强大、建设性的动因,它强调了一点,即罗马大胆的发展实验建立在短暂的环境基础上。

1837年,路易斯·阿加西斯(Louis Agassiz)提出了“冰河时期”的术语,用来描述过去极端多变的气候特征,这些特征是从阿尔卑斯山的地质环境中发现的。在整个20世纪后半叶,他的见解得到了海洋沉积物和冰芯的确凿证实,这些沉积物和冰芯保存着气候历史的久远档案。我们的星球是一个非常不稳定的地方,它的历史充满惊奇。最后一个冰期远不是一段持续的寒冷时期,它的特点是全球气候系统的剧烈摇摆。有人把过去10万年的气候描述成“不稳定的开关”。我们的狩猎采集者祖先不仅在更寒冷,而且也更加反复无常的时代中幸存下来。在一个被称为末次盛冰期(Last Glacial Maximum)的阶段(始于2.5万年前),冰雪将人类推向南方,距离如此之远,以至于只有欧洲南部的一小片地区仍然适宜居住。那时候,美国的芝加哥正位于庞大的劳伦泰德冰盖之下。

这些剧烈的振荡主要来源于天体力学的节奏,地球自转和公转的微小变化都影响了接收到的太阳能。地球倾斜的角度让两极每半年分别更靠近太阳,产生四季,这个角度以41 000年为周期,在约22°和24.5°之间摆动。此外,地球每年绕太阳公转的离心率——椭圆形路径的精确弯曲度——会变化,因为我们的行星还受到太阳系其他星体的引力牵引。最重要的是,地球围绕轴心自转时会缓慢地摇摆,就像陀螺一样。每隔2.6万年,地球轴心的轨迹会在空间中形成一个圆锥体,这种运动称为轴的岁差。所有这些轨道参数重叠在一起,相互放大,相互抵消,极大地改变了热量进入地球大气层的数量和空间分布。从人类的角度来看,在更新世,我们行星的摇摆晃动造成的结果非常混乱。

包括农业、大国形成、文字在内的人类文明是全新世的特征,它在气候历史中是一个反常的片段。这段怡人气候的出现被称为“混乱主宰的终结”。大约12 000年前,冰层开始破裂。一段有利的轨道周期导致气候突然明显地变暖。海平面由于冰盖融化而上升;就在8000年前,你还可以从英国步行到欧洲大陆。相对于更新世,全新世既温暖又稳定。但是,自然气候的变化并没有随着全新世的到来而停止。

在以千年计的时间维度上,轨道作用力仍然在推动全新世长期、深远的变化。在早期全新世一次温度峰值过后的一千年中,北半球夏季日照直线减少,气候逐渐变冷。全新世中期(约前6250—前2250)是一段特别适宜的气候时期。撒哈拉沙漠充满绿色。地中海地区气候也更温和,土地极为肥沃。整年都在下雨。整个地中海地区的人口快速增长,这是一种没有强大王国和帝国统治的自发增长。考古学家西普里安·布鲁德班克(Cyprian Broodbank)把这个幸福的时代称为“曾有可能实现的美好时光”。

约从公元前2250年全新世晚期开始,全球气候被重组。偏东信风在赤道附近汇合,被称为热带辐合带(Intertropical Convergence Zone),这一区域在这段时期向南漂移。撒哈拉和近东地区的沙漠化变得更加急剧且不可逆转。季风减弱了。厄尔尼诺现象增多,北大西洋的压力梯度缩小。北半球的夏天变冷了。在地中海地区,人们熟悉的干燥和湿润的季节性变化越来越明显。但最重要的是,气候变化在多种维度上同时进行。在这些以千年为尺度的规律背景下,还存在以十年或百年为尺度的气候变化。这些短尺度变化,对于全新世晚期跨越时间更长的趋势,起到不同程度的逆转、扰乱,或加速的作用。全新世晚期的气候变化就像一个旋转木马,在不同方向上以不同速度同时运动。

全新世的气候在更短的时间维度上也发生了变化。虽然轨道作用是渐进的,但是由于地球系统中复杂的反馈和临界机制,仍然会引发突然的变化。平稳的过程会在气候系统中产生不稳定的影响。此外,在全新世,有两种额外的作用机制在更短的时间维度上产生了特殊影响:火山活动和太阳变化。火山喷发向大气层喷出大量的硫酸盐,将辐射反射回太空。甚至在更新世,巨型火山也曾留下印记,尤其是约7.5万年前爆发的多峇火山,它引发了持续一千年的冬季,并且有说法认为,它几乎灭绝了我们的祖先,只留下1万幸存者。太阳变化是气候不稳定的一个同样强大的原因。“在银河系的所有事物中,太阳是一颗非常稳定的恒星。”但是,从地球的角度来看,我们的黄矮星

并不是一成不变的。在太阳可见表面下的深处,磁场活动有规律地进行。11年的太阳黑子周期是最常见的表现。虽然太阳亮度在这个周期内仅变化0.1%,但其气候效应却可以被广泛感知。其他更深层的太阳变化周期在全新世的气候变化中也扮演了重要角色。特别是一个周期约为2300年,被称为哈尔施塔特(Hallstatt)的太阳周期,在全新世气候中推动了深刻的变化。

并不是一成不变的。在太阳可见表面下的深处,磁场活动有规律地进行。11年的太阳黑子周期是最常见的表现。虽然太阳亮度在这个周期内仅变化0.1%,但其气候效应却可以被广泛感知。其他更深层的太阳变化周期在全新世的气候变化中也扮演了重要角色。特别是一个周期约为2300年,被称为哈尔施塔特(Hallstatt)的太阳周期,在全新世气候中推动了深刻的变化。

这些全球性的作用机制让我们离理解区域性天气很远。能量到达地球的不同数量和分布导致气候变化,但气候变化实际上体现为温度和降水的变化模式。一般来说,温度变化在空间上通常比较一致,在地球大范围内是同步的。但降水的变化却是极度区域性的,因为一个更大、更敏感的组合机制决定了降雨的时间、地点和强度。

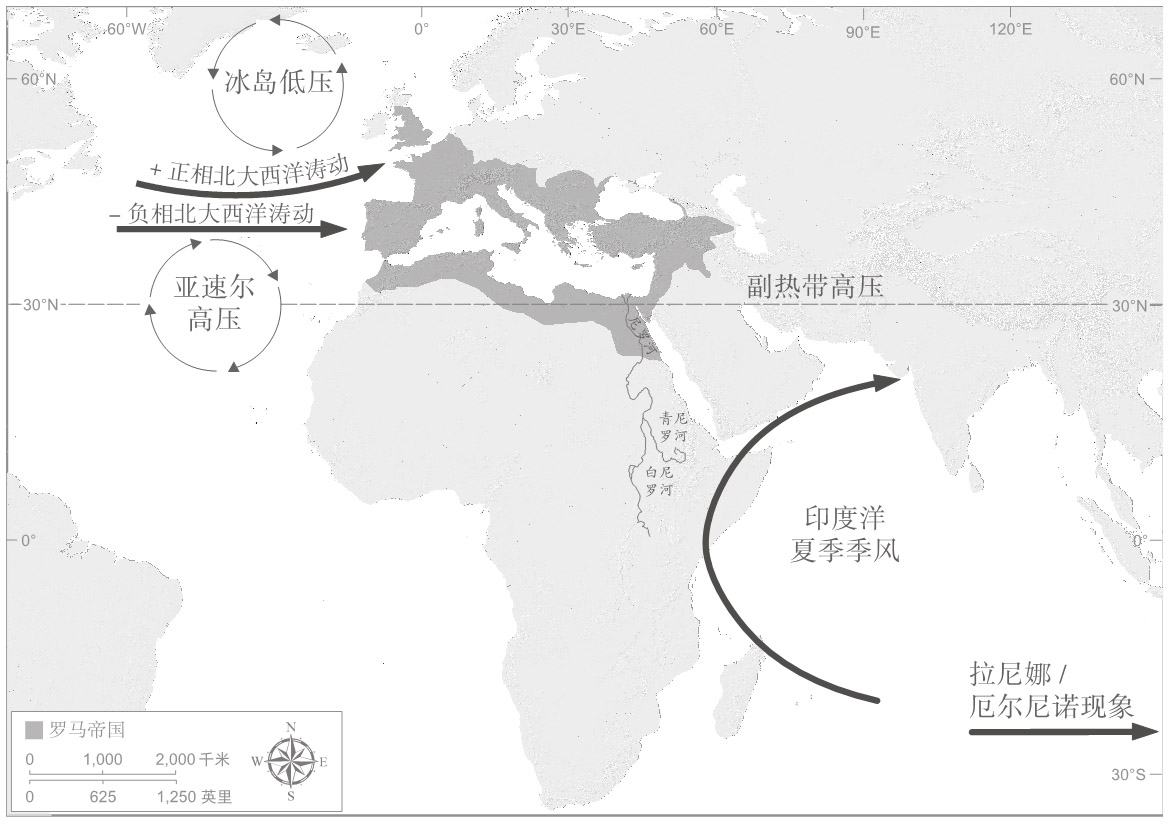

地图4 全球气候机制与罗马帝国

在罗马统治的土地上,热量和湿度的变化都很重要,而且,气候变化会产生非常局部的影响。罗马帝国在空间上非常巨大且异常复杂。它以紧凑的地中海核心区为中心,延伸至三大洲。杜拉欧罗普斯是幼发拉底河上的中心城市,后来被并入罗马帝国,位于东经40°之外;帝国的伊比利亚属地延伸至西经9°。哈德良长城位于北纬55°之上,而在帝国南部,有罗马军队驻扎在北纬24°的赛伊尼,在北纬22.6°的盖斯尔伊布林也有罗马要塞。最近,在费拉桑群岛发现了罗马分遣队(监督罗马在红海地区的利益)的证据,位于北纬17°!由于赤道比两极接收到的热量更多,纬向(南北)梯度而非经向(东西)梯度决定了气候的差异。从环境的角度来看,罗马帝国的南北范围非常奇特。

让人印象深刻的不仅是罗马单纯的领土面积,还有核心区域的特征。帝国的枢纽是地中海,一片250万平方千米的内陆水域。地中海自身的动态,与环绕它的锯齿状地貌联系在一起,使这一地区成为世界上最复杂的气候样本之一。温度的极端变化和水资源的稀缺构成一个敏感的气候组合。地中海内部产生风暴的几个区域非常敏感,能够产生极端的降水情况。在山的迎风面发生的情况通常与背风面差异很大。地中海地区是一个由各种小气候组成的镶嵌作品。地中海可以预见的不可预测性使它成为一个错综复杂的栖息地。因此,降低风险的策略,以及多种地形的细致融合,对生存至关重要。由于它在地球上的位置和独特的地方特性,在这里,韧性是一种生活方式。但同时,对地中海地方环境特色的理解,不应该使我们认为小规模气候的决定因素在任何情况下,可以独立于强大的区域和全球性支配力量。地中海西部地区受到大西洋大气环流模式更直接的影响,而东部地区则位于几种全球机制的掌控之下,并且暴露在北纬30°附近的副热带高压脊上,导致夏季降水很少。简而言之,气候变化总是在地方、区域和全球动态机制的共同作用之下。

由于人为气候变化的问题,我们对于古气候的理解变得更加困难。人们在地球上搜寻那些保存着气候历史线索的自然档案和物理记录,历史学家是这些成果一大意外的受益人。冰芯、树木年轮、海洋沉积物、湖泊纹泥,以及被称为洞穴堆积物(speleothems)的洞穴矿物沉积,都提供了关于地球的过去的深刻见解。这些物理指示物与其他间接证据一起,例如冰川的变化轨迹和花粉的考古分布,提供了一种重建远古气候行为的方法。我们现在可以用十多年前无法想象的方式来理解罗马的气候,但同样让人兴奋的是,我们的知识仍在以难以置信的速度增长。

气候证据提供的信息十分嘈杂混乱。罗马气候最优期这一概念[有时被称为“罗马温暖期”(Roman Warm Period)]受到广泛认可,但它在时间和性质上的定义非常不一致。这里所提出的时间边界,在大约公元前200年到公元150年,这是对一系列证据的粗略概括,但并不是随意的结论。它让我们能够描述全新世晚期的一个气候阶段,这个阶段是由全球作用规律和一系列显示出一致性的证据所定义的。在高日照水平和微弱火山活动的支持下,罗马气候最优期是一个温暖、湿润、稳定的气候,覆盖了罗马帝国的大部分地区。

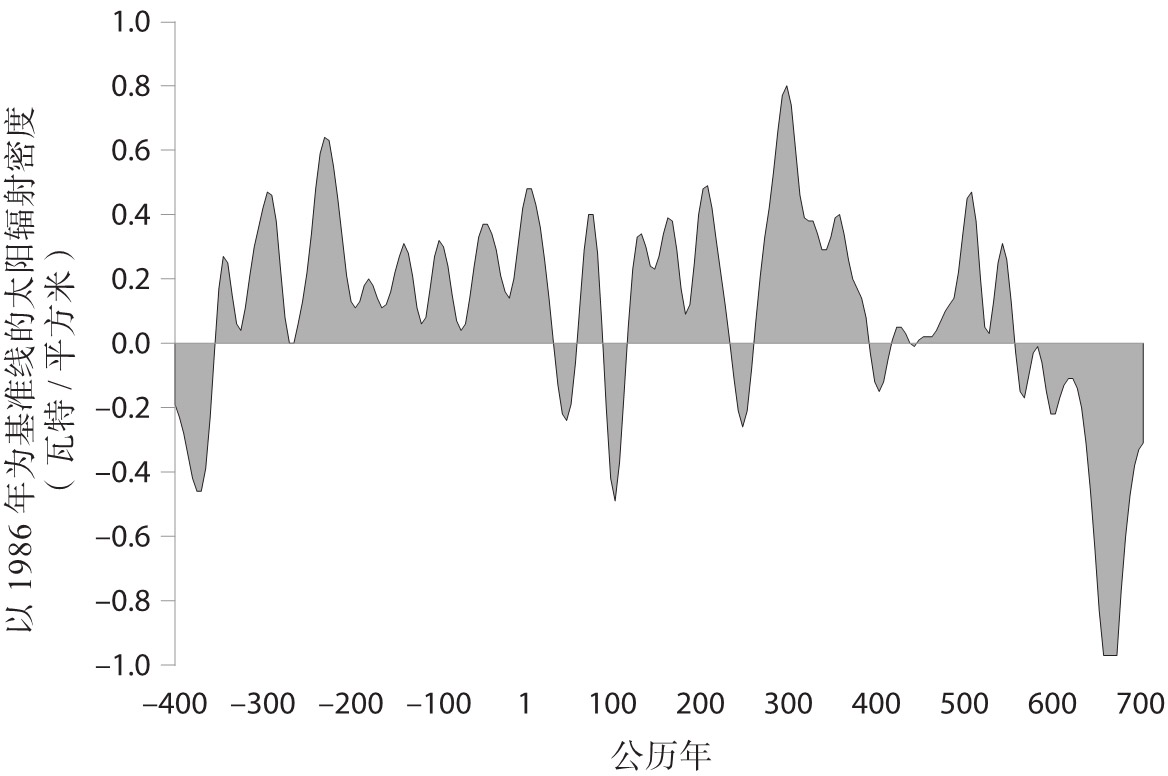

一切从太阳开始。太阳对罗马人非常慷慨。我们之所以能探索太阳的历史行为,要归功于被称为宇宙放射核素的物理示踪剂。宇宙射线——也就是高能辐射线——在整个银河系中穿越。它们不断进入地球大气层,在那里产生像铍-10或碳-14这样的同位素。铍-10原子附着在气溶胶上,在两到三年内坠落到地球表面。然而,太阳会干扰射向地球的宇宙射线,高水平的太阳活动抑制了宇宙放射核素的产生。因此,大气中产生的铍-10数量——沉降到地表后被保存在冰层中——与太阳活动的变化相对应。冰芯中的宇宙放射核素与太阳活动呈反比关系,成为到达地球的辐射能量变化量的敏感指标。

这些档案告诉我们,罗马气候最优期是一段太阳活动程度高且稳定的阶段。太阳辐射的一次最低潮出现在公元前360年前后,另一次在公元690年前后,在这期间,太阳辐射一直在一个适度的范围内波动,并且在公元305年前后的一次高潮期达到峰值。

与此同时,火山活动很平静。过去2500年里规模最大的二十次喷发,没有一次发生在尤利乌斯·恺撒去世的那一年

到公元169年之间。从共和国晚期到查士丁尼统治时期(5世纪30年代),没有出现过火山爆发后的极端寒冷天气。在整个罗马气候最优期,气候稳定的背景条件全都具备了。

到公元169年之间。从共和国晚期到查士丁尼统治时期(5世纪30年代),没有出现过火山爆发后的极端寒冷天气。在整个罗马气候最优期,气候稳定的背景条件全都具备了。

图2.3 根据铍-10测量的太阳辐射总量(数据来源:Steinhilber et al. 2009)

温暖随之而来。我们从一些人类最早的气候变化观察中得知,罗马人自己已经意识到了这一点。博物学家老普林尼(Pliny the Elder)在1世纪时写道,山毛榉树过去只在低地生长,现在已经变成一种山地植物。葡萄和橄榄的种植地点比以往任何时候都要靠北。这些植物的迁徙不仅仅是出于人类的技艺。阿尔卑斯山的冰川也印证了同样的现象。随着温度和降水的不断变化,冰川以一种复杂的节奏后退和前进,巨大的运动留下了物理痕迹。冬季降水量和最重要的夏季气温,控制着生长和融化的平衡,每个冰川还有一些自己的特征属性。在我们可以了解其控制因素,并且能确定其生长或收缩时间的地方,冰川可以说是冻结的气候变化指数。罗马时期气候温暖的标志是明确的。当冰川的一次重要前进期在公元前500年结束,此后几百年冰川一直在消退,一直持续到1世纪。瑞士的阿莱奇大冰川在帝国早期时可能已经达到或缩小到了它在20世纪时的边界。位于法国阿尔卑斯山勃朗峰的冰海冰川也呈现出类似的规律。直到3世纪这里才出现逆转,冰川沿着山坡向下俯冲。罗马气候最优期是阿尔卑斯山冰川融化的时代。

树木年轮也证实了气候最优期的温暖。树木的生长受到温度、降水或两者共同的控制。树木年代学的优势在于精细的时间分辨率和高统计置信度。在一片区域内,可以通过它建立起追溯到几百年前的连续、重叠的树木生长序列,重建精确而可靠的古气候记录。遗憾的是,地中海的中心地带没有保存得很好的古树记录,但是在阿尔卑斯山高海拔地区有一系列可以回溯到2500年前的树木,与当地以及更遥远的地中海地区的温度呈现出高度相关性。在现代变暖开始之前,最高的温度出现在1世纪中期,之后是缓慢而不均匀的下降。在1世纪,气温甚至比我们过去的150年还要高。

最后一个温度指示剂可以在罗马世界的洞穴里找到。年复一年,滴水中的矿物质在洞穴中形成石笋。这些洞穴沉积层中的方解石是一种矿物档案,相当于树木年轮的作用,可以追溯到几千年前。这些矿物环中包含一小部分天然形成的稳定同位素的混合物,如氧-18(重氧同位素),或碳-13(重碳同位素)。样品中重同位素的比例是由周围物理环境的性质决定的;在洞穴堆积物中,重同位素比例可以反映区域温度,降水的来源、数量和季节性,以及沉积过程中发生的变化。这些沉积变化对当地土壤和植被覆盖非常敏感从。矿物沉积推算出来的时间精度差异很大,从年际到一百年不等。地中海地区的喀斯特地貌提供了大量的洞穴堆积物记录,这些记录几乎一致地表明,帝国早期是一个异常温暖的时代。

地图5 洞穴温度记录与罗马气候最优期

关于降水记录存在着更大的谜团。我们不确定不同地区的降水是否会经历相同时间、水量或方向上的变化。降水的动态机制有更多层次,也更微妙。在整个地中海地区,偶尔甚至会出现严重不均匀的降水分布。但在气候最优期,显示出更高湿度的证据具有惊人的一致性和广泛性。在罗马帝国的亚热带和中纬度地区(实际上分别是帝国的南半部和北半部),气候最优期是一个多雨的时代。这种现象引人注目,值得仔细研究。我们还可以利用一些其他的指示物,包括实物证据和各种形式的人类证词。它们可以帮助我们拼凑起早期罗马帝国奇妙的湿润世界的图景。

在地中海西北部,湿润时期的表现非常明显,以至于在专业文献中,罗马气候最优期代表的几个世纪被称为“伊比利亚-罗马湿润期”(Iberian-Roman Humid Period)。在地中海中北部,物理指示也清楚地显示了一个湿润的时代的存在。另一种潮湿气候的有趣见证来自罗马城中的人类观察。罗马是一个“令人难以置信的人造景观”,被凿入一片多沼泽的泛滥平原。台伯河是罗马的灵魂,尽管罗马人做出了巧妙的努力试图去控制它,但有时河水仍会暴涨,淹没城市。小普林尼(Pliny the Younger)描述了图拉真(Trajan)统治时期的一次洪水,尽管皇帝建造了泄洪道,但罗马的街道上还是漂浮着贵族的家具和农民的工具。关于台伯河洪水有很好的文献记载,但时间间隔不均匀。由于我们依赖于书面资料,因此洪水的分布在某种程度上取决于证据的密度。但是,模式是明确无误的。

这里有一些前提条件需要说明。洪水是一种极端现象,不能用来衡量整体湿度。由于对高地森林的破坏,罗马帝国灾难性的洪水问题变得更加严峻。帝国贪婪地消耗了大量燃料和木材,能吸收和减缓雨水的稠密林地变成了光秃秃的山坡。尽管如此,洪水的分布还是值得一提的,并且,与中世纪气候异常温暖的几个世纪(Medieval Climate Anomaly)对比,结果颇具启发性:洪水在罗马时代很常见,在中世纪中期却几乎没有。

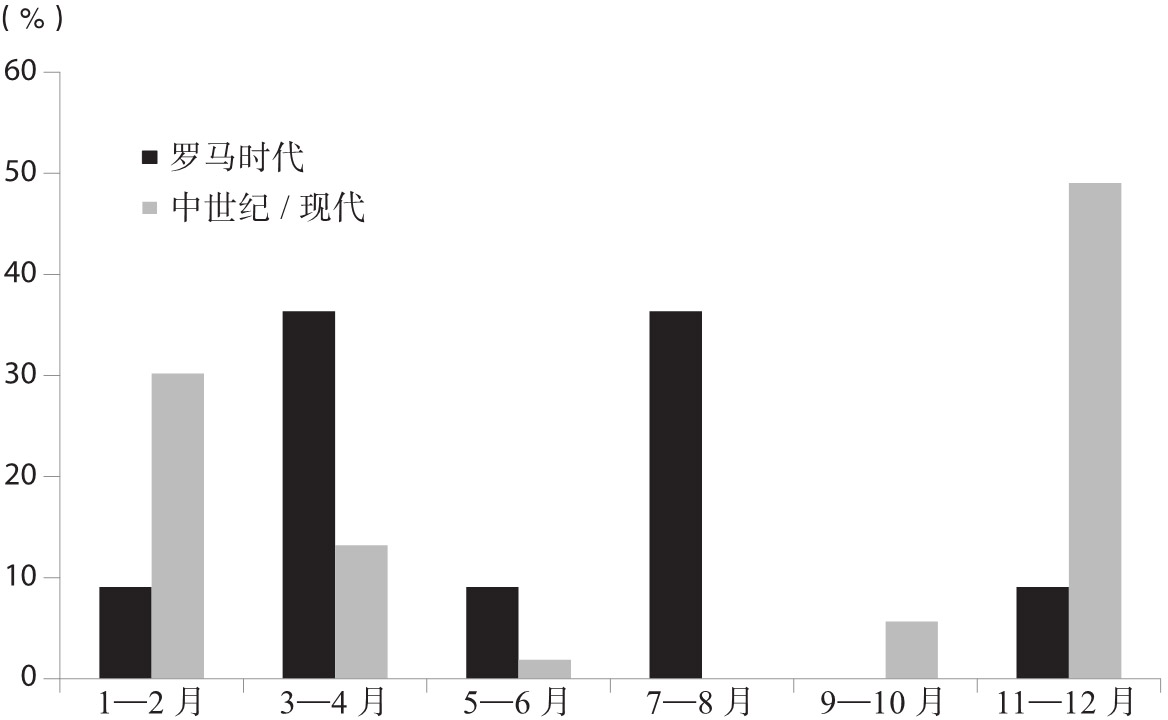

台伯河泛滥的季节性最让人惊异。在中世纪和现代,冬季的洪水像日出一样不足为奇。但罗马时代出现的规律实在让人诧异。绝大多数洪水发生在春天到盛夏这段时间。值得一提的是,古罗马诗人奥维德(Ovid)曾暗示,每年3月中旬举办的赛马节(Equirria)经常会遭遇洪水。我们无法忽略的事实是,在整个中世纪和现代,台伯河从不曾在夏天溢出过堤岸,但在罗马世界里情况显然相反。1世纪睿智的罗马农学家科卢梅拉(Columella)的气候日历进一步证实了这个结论,他假定的夏季降水量要比今天的正常降水量多很多。就像托勒密所在的亚历山大里亚一样,帝国早期的罗马与现在相比,似乎存在着不小的气候差异。地中海气候的一些定性机制在公元后最初的几个世纪中,拥有微妙但关键的不同之处。

图2.4 每个世纪的台伯河洪水(BC,公元前;AD,公元后;数据来源:Aldrete 2006)

罗马帝国的南部暴露在致命干旱的刀锋边缘。但是,当我们来到罗马时代的北非和黎凡特时,有必要暂停并强调一下,气候变化和人类定居并不是完全同步的。有利的气候条件绝不是罗马时代人们对土地进行开发利用的唯一原因。人口增长把人们推向边缘环境。但更重要的是,交易网络的增强让农民可以大胆进入高风险地区。帝国的连通性缓和了干旱年份造成的最坏结果。此外,市场的发展推动了雄心勃勃的扩张计划,罗马的体制也有意识地激励了对边缘土地的利用。资本流通使整个半干旱地区的灌溉工程大量涌现。罗马时代非洲经济的繁荣,是通过修建水渠、水井、蓄水池、梯田、水坝、水库和地下水渠(foggara,从高海拔地区向低洼地区输送地下水的长通道)

实现的。本地的和帝国的水利技术在高地和山谷纵横交错。在半干旱地区,这些设施实现了水的持续收集和利用,使人类活动得到空前的迅速发展。

实现的。本地的和帝国的水利技术在高地和山谷纵横交错。在半干旱地区,这些设施实现了水的持续收集和利用,使人类活动得到空前的迅速发展。

与此同时,我们不该低估气候作为一个盟友或天敌的作用。很久以前人们就从文学证据中推测出,地中海南部比现在更湿润。根据老普林尼的记录,在帝国南部边缘的阿特拉斯山脉,有大象栖息在森林里;它们在这个地区的灭绝,可能是由于象牙贸易加上长期干旱的致命组合。在罗马时代,北非是罗马的粮仓,以其非凡的富饶而闻名,现在却是一个主要的粮食进口区。气候最优期时的一些耕地今天已被沙漠覆盖。关于自然气候在这些变化中的重要性,人们的看法一直摇摆不定。一个更古老、更为决定论的理论,让位于一种更微妙更开放的解释方法,在这种方法中,人类作用被当作主导因素。但是,关于全新世晚期的干旱化,持续积累的地球物理证据是显著的,并且,一个重要的拐点似乎就围绕在气候最优期的末端发生,这一时期,湿润阶段结束,沙漠又重新恢复了缓慢的侵蚀。

图2.5 台伯河洪水的季节性(一年中所占的百分比)(数据来源:Aldrete 2006)

北非地区长期降水变化的最敏感的指标或许位于罗马边界之外,在帝国南部邻国中。最近,在利比亚西南部费赞地区的工作成果出人意料,它们展现了加拉曼特王国的疆域范围和文明程度。加拉曼特的经济依赖跨撒哈拉贸易活动和定居农业。这里的农业活动因为地下水渠的应用而发生重大变革。广阔的地下水渠网络让加拉曼特文明在公元后几个世纪中兴旺繁盛。从1世纪到4世纪初,这里与罗马的贸易一路攀升。考古学追溯到一个真正的失落文明的兴起和衰落。

在这一阶段后期,水资源稀缺是一种棘手、最终压倒性的困难。“我们甚至有可能追踪到由于地下水位下降而出现的终端水库向北迁移的现象,地下水渠不得不挖得更深,结果出现了水渠出口下移,‘水渠—绿洲’跟着向下迁移的经典现象,绿洲附近的农田和定居点也不得不向坡下转移。” 或许,加拉曼特人对一个有限的化石含水层进行了过度开发;但几乎可以肯定的是,他们周围的气候发生了变化。来自撒哈拉柏树的年轮表明,干旱化引发了一次长期危机,人们绝望地追逐水源。这是一个生态脆弱的社会,韧性相对较小,可以被视为一个非常敏感的环境压力指示计。加拉曼特人一直生活在缺水的边缘。但是,罗马气候最优期之后发生的逐步干旱化,使生态上的生存变得不可能,最终导致整个文明彻底终结。

再往东,在黎凡特,人们对这里水资源平衡的历史给予了大量关注。长期干旱的背景下,黎凡特经历了以百年为单位的剧烈震荡。通过对死海沉积物进行放射性碳测年,我们可以得知过去海岸的高度,从而得到区域降水的信息。死海在公元前200年到公元200年之间处于高水位。在这段时间末期,湿度开始下降。这些命运的摇摆可以在《塔木德》

中得到印证。《塔木德》里充满了2至3世纪的拉比,在他们生活的世界里,降雨不稳定,干旱是一个毁灭性的问题。“拉比以利亚撒·本·佩拉塔(R. Eleazar b. Perata)说:从神殿被毁的那天起(公元70年),世界的降雨就不再规律了。”人们很容易把这归结为生硬的悲观主义。但这位拉比可能并不全错。一份来自附近索雷克洞穴的堆积物记录表明,降水从公元100年左右开始突然下降。3世纪显然是一个水源危机的时期,死海水位在公元300年前后达到一次低值。罗马气候最优期作为一个潮湿的阶段再一次显得非常突出,但这是一段不同寻常的时期。

中得到印证。《塔木德》里充满了2至3世纪的拉比,在他们生活的世界里,降雨不稳定,干旱是一个毁灭性的问题。“拉比以利亚撒·本·佩拉塔(R. Eleazar b. Perata)说:从神殿被毁的那天起(公元70年),世界的降雨就不再规律了。”人们很容易把这归结为生硬的悲观主义。但这位拉比可能并不全错。一份来自附近索雷克洞穴的堆积物记录表明,降水从公元100年左右开始突然下降。3世纪显然是一个水源危机的时期,死海水位在公元300年前后达到一次低值。罗马气候最优期作为一个潮湿的阶段再一次显得非常突出,但这是一段不同寻常的时期。

在一个非常广阔且多样的地理范围内,温暖、降水和稳定是环地中海地区罗马气候最优期的特征。在气候最优期,轨道作用力变化产生的长期影响,例如全新世晚期出现的寒冷和干燥,可能由于高水平的太阳活动而受到抑制。这样的状况在之前的几千年中很普遍,罗马气候最优期只是其中一段较晚期的表现。我们可以把它看作是全新世中期上演的最后一幕。具有明显季节性降水不平衡的地中海气候模式的还不是很完全。气候学家越来越注重季节性变化的重要性,将其看作解释全新世气候的深层变化的一个候选因素。在全新世气候中,罗马气候最优期可能是最后一个地中海亚热带地区还有明显夏季降水的时代。最终,全新世晚期的气候趋势摘掉了几个世纪以来的面具,开始重新发挥作用,虽然不可预测,但明显带着复仇的意味。

这出戏剧是大自然的杰作。但是,如果说最终转向夏季极度干旱的现象开始于气候最优期的后期阶段,那么罗马人在加速气候变化中扮演了一个次要角色的可能性就更大了。轨道、太阳和火山都不受人类活动的影响,而罗马人也没有对大气造成足够的污染能引发气候变化。但是,罗马人确实曾经大片砍伐森林。林地被开垦为农业用地,罗马的经济机器也消耗了大片森林用于生火和制作燃料。罗马人亲眼见证了这一巨大的森林破坏,并认为这是文明进程中不可缺少的一部分。“他们每天都把森林推向更高的山坡,为耕地让位。”1世纪的诗人卢坎(Lucan)将帝国在毛里塔尼亚的扩张等同于斧子的到来。哈德良皇帝也为长木材供应的减少感到非常担忧,并将叙利亚的一些森林归为帝国财产,对其开发实施控制。

近年来,人们又重新倾向于将罗马的滥砍滥伐视为一个重要因素。滥伐森林是首要的参考因素,因为它说明罗马人正在碰撞一些生态上的极限。但它对气候也有影响。森林覆盖的消失抑制了地中海的降雨。森林退化增加了反照率(从地球表面反射回宇宙的能量),地面会反射更多的热量。结果是,土壤蒸发到低层大气中的水分变少。这一现象的影响是显著的。一些气候模型显示,这一系列结果会导致地中海地区的降水减少,特别是在夏季。因此我们可以说,罗马的森林退化与全新世晚期的气候变化相互作用,使环地中海气候继续向夏季降雨减少的趋势倾斜。在这个情景中,在罗马气候最优期与未来几个充满压力的世纪之间,自然因素和人为因素相互作用。

在帝国和平时期,罗马的气候是一个强有力的增长孵化器,它为经济中的农业引擎提供动力。小麦的收成对温度和降雨的时间、程度都很敏感。气候最优期中出现的持续温度变化,让农民能在更高海拔的新土地上种植谷物。老普林尼赞赏了意大利小麦的卓越品质,并且不经意地提到,种植“在山区”的小麦并不具备相同的质量——但是值得注意的是小麦能够生长在山区这一事实。据估计,在多丘陵的意大利,如果气温升高1摄氏度,在保守的假设下,会额外增加500万公顷适宜耕种的土地;这足以养活三四百万饥饿人口。

气候最优期不仅扩大了耕种范围,还提高了土地的生产力。地中海地区的农业产量对温度上升有积极的反应。一个温和的冬天(发芽和幼苗生长的季节)比炎炎夏日更有帮助,温暖是给农民的一份礼物。水对植物的生长代谢至关重要。在地中海地区,雨水稀少,而且难以预测。在罗马帝国的土地上,小麦产量对降水非常敏感。简而言之,我们对气候最优期的了解维护了罗马农业作家的声誉。他们喜欢讲述关于非凡产量的奇闻异事,但是,他们眼中的普通产量,与我们所了解的中世纪意大利农业生产力相比,往往显得过于丰厚。气候最优期对地中海小麦丰产大有裨益。

气候最优期可能缓和了最严重的农业风险,与之后的时期相比,它提供了更多、分布也更广泛的降水。遍布罗马世界的灌溉技术遗迹表明,在罗马时期,水资源管理是农民的核心任务。最危险的威胁是一年的降雨量低于生存能力阈值,这个数值对大麦来说是200~250毫米,小麦是300毫米。任何一年中,颗粒无收的威胁都真实存在。彼得·加恩西(Peter Garnsey)根据现代数据估算,在希腊一些地区,小麦作物可能每4年就有一年歉收,大麦是每20年歉收一年。因此,多样化种植、集中化生产以及其他形式的风险控制在整个地中海地区都很常见,人们以此来确保基本的生存。但是,气候最优期的规律降雨是缓解气候引发的食物危机的一个强大盟友。考虑到阈值效应的巨大影响,以及风险在地中海农业中的中心地位,最优期的气候条件对于生活在生存边缘的农民来说,是一份不小的安全保障。

降雨量和生长季节的长短,也是地中海地区其他主要作物的限制因素。罗马人自己也意识到,在一些地方现在可以种植对霜冻敏感的橄榄和葡萄了,在这些地方,“冬季无情的暴力”曾经使他们的辛劳变为徒劳。如果我们忘记了这些波浪般的边界在历史中存在起伏,那么,那些通过橄榄种植界限来界定“地中海气候”区域的现代地图就会误导我们。例如,在希腊海拔500~700米的偏僻地点,建有罗马时期的重型橄榄压榨设备,远在现代橄榄种植线之上。要么是农民拖着收获的橄榄上山进行加工,要么这些设备就是气候变化而被废弃的高地农业遗迹。总而言之,最优期的气候条件使人类耕种的土地范围比之前或之后的几个世纪都更广阔。

气候是罗马奇迹的有利背景。气候最优期把罗马统治的土地变成了一个巨大的温室。如果我们只计算意大利境内因升温而变为可耕地的边际土地,根据最保守的估计,它可能比奥古斯都到马可·奥勒留统治期间的所有领土增长还要多。从这种角度来看,人的辛劳看起来都是徒劳的。农民的艰难命运就是由这些因素决定的。气候造成的巨大影响让人类的努力相形见绌。

从历史的角度看,我们才刚刚开始认识与气候历史相一致的发展和收缩的波状形态。萦绕在马尔萨斯噩梦中的“自然”实际上是非常真实的。但是,它不是一个定量。相反,人类文明的物理环境一直是人类努力的一个反复无常的基础。在文明的变迁中,我们不应该回避自然的影响,也不应该将人为作用和纯粹的偶然因素排除在外。贸易、技术和气候共同促进了罗马的繁荣,它们是相辅相成的。广泛、可靠和丰富的农业生产激发了作为贸易核心的专业化。并且,丰产带来的财富变成了技术资本。

罗马气候最优期催化了一项规模和雄心史无前例的发展尝试。但是,罗马奇迹的稳定性依赖它的基础,而这个基础又依赖许多超出人类控制范围的力量。