韧性:罗马帝国的压力和承受力

哈德良皇帝是一位永不停息的旅行者。用古代传记作者的话来说,“没有哪位皇帝能如此迅速地穿越这么多地方”。在128年,他游历了非洲的各个行省。哈德良在人们的记忆中是万事亲力亲为的皇帝,这一名声恰巧被来自非洲军团总部的铭文所证实,铭文详细记录了他在亲自视察了奥古斯塔第三军团的军事演习后发表的一篇演讲。然而,这次出行被人们长久地铭记,却是出于另一个原因。

皇帝的到来似乎给一场严重干旱带来了期盼已久的终结。“当他来到非洲时,就在他抵达的那一刻,下起了五年来第一场雨,哈德良因此而受到非洲人的热爱。”碰巧的是,同样的干旱也反映在两块同时代的碑文中,下令树立碑文的正是哈德良在演说中称赞的那位军团指挥官。干旱严重程度的一个遥远回应,可以从埃及的小麦价格中找到:在罗马时代的埃及,大瘟疫之前有十个经过验证的小麦价格,其中最高的就是128年的价格(仅仅4年前,在同一块土地上,小麦的价格要低25%)。无论我们怎样看待皇帝对天空施加的神秘力量,一些巧妙的历史调查发现,他的努力包括一项相当实际的措施,即建造一座大型引水渠将水输送到迦太基。这座水渠全长120多千米,是罗马人建造的最长的供水设备之一。

2世纪20年代发生在非洲的大面积干旱,可能是该地区未来几个世纪持续干旱危机的初次阵痛。这一事件提醒我们,帝国的黄金时代并不是一个不受干扰的平静时期,如果我们需要这种提醒的话。地中海总是会发生剧烈的气候变化,气候最优期至多不过是缓和了年与年之间不可预见的差异。严重的流行病危机并不少见,至少在地方或区域性规模上如此。王朝更替造成的不稳定和边境的地缘政治摩擦几乎是罗马帝国的一贯特征。在安东尼·庇护统治时期,也就是罗马治下的和平的巅峰时刻,皇位继承人马可·奥勒留的修辞导师认为,可以贴切地把帝国比作一个受风暴、海盗和敌方舰队袭扰的风中孤岛。罗马世界从来不缺少逆境,但在鼎盛时期,帝国拥有在持续动荡中维持秩序的强大能力。

韧性是衡量一个社会吸收冲击,以及从创伤中恢复的能力的标准。并非每一次旱灾都会导致饥荒,也不是所有流行病都会引发社会崩溃。但其中一些确实如此。因为历史规律不是纯粹的偶然事件,所以我们需要一些思维工具,来解释这些干扰与其后果之间的联系。韧性理论就是一种思维工具,它有助于我们将罗马帝国想象成一个由相互依存的生态系统(农业、人口)和帝国系统(政治、财政、军事)组成的有机体。这些系统中某些功能的成功运转,受到一系列风险的威胁,而人类行为则试图通过缓冲、存储和冗余等策略,来减轻或管理这些风险。应对风险的代价很高,因此人们管理风险的能力并不是无限的;系统中存在固有的压力;不断变化的威胁或新的冲击可能会为体制带来额外的系统性压力。

韧性理论使我们能够理解为何这些系统对冲击做出的反应是非线性的。反馈机制、临界阈值以及作用于不同时间尺度上的变化,意味着有时一场干旱或许只会产生一些感知不到的影响,而另一场同样严重的干旱可能会对社会造成不可逆转的灾难性影响。

罗马帝国吸收了无数简单的生态韧性策略,使地中海文明成为可能。地中海气候要求人们具备多种技能,农民数千年来积累的智慧使他们缓和了自然动荡的影响。多样化种植、存储和集中化生产的策略不断发展,以降低荒年带来的危险。在我们已知的古代世界,没有人比盖伦更敏锐地观察到乡村的生活方式。这位医生出于职业习惯,对农村人的营养学很感兴趣。他列举了一些仍然是罗马帝国许多闭塞地区的农业特征的奇异的本地植物,在那里,顽强的植物品种往往是首选。他敏锐的眼光很容易就注意到一些非希腊式的习惯。“世界上许多地方都用大麦来做面包。”甚至在盖伦的帕加马附近,农民在“把他们的那份小麦送到城市之后”,也只能用次等的谷物来制作面包。在真正稀缺的时期,农民准备好了小米的种子,否则只能面对恐慌;粗糙、但可靠又快速的危机作物是一种抵御饥饿的保险措施。所有形式的食物储藏也是如此,盖伦的著作保存了大量关于储存橡子,以及干燥和腌制豆类、水果和蔬菜的信息。

地中海气候也促进了缓冲极端危险的文化规范的演变。自给自足、互惠互利和保护人这几种传统理念携手并进。虽然农民对自给自足的幻想并不真实,但它激发了一种骄傲的独立精神。早于盖伦几代人的一位希腊哲学家和政治家,普鲁萨的狄奥(Dio of Prusa),在著名的《埃维亚演说》中描述了他与一个乡村家庭的偶遇。这个家庭的一个女儿嫁给了附近村子里一个有钱人;当被问及是否会得到这个男人的帮助时,农妇一口回绝了,并且坚持说他们还要给女儿和她有钱的丈夫送去野味、水果和蔬菜;虽然他们借了一些小麦做种子,但在收获的时候立刻偿还了。无论怎样被浪漫化,这个故事抓住了 “自给自足和互惠互利的孪生概念”。

不平等阶层之间的互惠互利还表现为保护人制(patronage)的形式,这是罗马帝国阶级社会中一个根深蒂固的传统。在富有的罗马元老小普林尼的信件中,我们能偶尔瞥见一位有着最高社会地位的仁慈恩主为他的门客(client)提供各种援助和恩惠。将家长般慷慨的期望沉重地压在富人身上,以确保社会中较低阶层的成员对他们的财富储备拥有紧急留置权。当然,富人也以尊重和忠诚的形式向这种保险收取费用。而且,在罗马帝国有一种一贯的需求,那就是要时刻注意保护人制与依赖之间的细微差别。

这些韧性策略在古代城市的实践中显然根深蒂固。多样化和储存被大规模应用。城市的食品储存是第一道冗余措施。在罗马帝国时期,巨大的储存设施证明了粮食安全的政治优先地位。此外,城市会沿着水域自然地发展,这些地方不只依赖于一块单一的内陆地区。内陆城市最容易受到短期气候冲击的影响。“沿海城市通过海洋进口,很容易承受这种短缺。但是我们这些远离大海的人,既不能从我们的盈余中赚取利润,也不能获取我们稀缺的东西,因为我们既不能出口我们拥有的,也不能进口我们没有的。”

当粮食危机爆发时,罗马政府会随时干预,有时是通过直接的规定,但更多时候只是抑制不合时宜的贪婪行为。92—93年,一个残酷的冬天造成皮西迪亚的粮食价格飞涨;从一块铭文中我们得知,罗马的地方长官谴责了不正当的暴利行为,并把粮食价格维持在原来的水平,“让普通大众可以有办法购买”。通常情况下,干预是私人性质的。古典城市有一种强烈的意识形态期望,富人会把他们的资源投入有形的公共建设;这种市民公益(civic euergetism)文化是古典城市道德经济的典型特征,是一种扩大了的互惠和庇护,可以使个体免受环境变幻莫测的影响。我们知道有一位来自罗马时期马其顿的显赫人物,拥有大祭司的职位;他用个人花费修路,为民众举办比赛和竞赛,赞助野兽猎杀和角斗士表演;最能说明问题的是,“在有紧急需要的时候”,他以低于市场的价格出售粮食。

皇帝则在一个更大的尺度上灵活应用这些策略。皇帝图拉真会“根据时机和必要性的要求,转移和引导这里或那里的土地剩余产品。他会像保护罗马的人民和平民一样,为海洋另一边一个被拯救的民族提供食物和保护”;“哈德良见过许多城市,比其他任何皇帝都多,他‘照顾了所有这些城市’,也就是说,给这里提供水源,给那里建设港口,为这里提供粮食,为那里建设公共设施,给这里钱,给那里荣誉。”

最为人熟知的韧性体系是罗马城的粮食供应。这座大都市里用于储存粮食的巨大公共谷仓的遗迹至今仍令人叹为观止。据说,皇帝塞普提米乌斯·塞维鲁(Septimius Severus)非常勤勉地为罗马提供粮食,到他去世时,储存的粮食足以养活这个城市七年之久。粮食救济是首都人民的政治权利,他们处于皇帝的庇护下。罗马城的居民对皇帝的慷慨赠予拥有优先权。一份镌刻在以弗所的2世纪皇家书信承诺这座东方城市可以获得埃及的粮食,前提是收成足够罗马使用。“如果像我们祈祷的那样,尼罗河为我们提供了一如往常的洪水,使埃及人的小麦丰收,那么你们将成为继我们之后的第一批人。”在2世纪,大约20万罗马市民每人每月可以领取5莫迪(modii)小麦;这相当于每年8万吨小麦,而且只是用于发放救济。为了养活首都的百万人口,一支深船体的运粮船队在地中海上穿梭往来。亚历山大里亚舰队中先锋舰队的信号船是一道受欢迎的风景,欣喜的人群来到意大利的海岸,迎接它们抵岸。但最引人注目的是,到罗马的粮食运输是私人经营的;商人们得到适量的补贴,将粮食运送到城市,但是粮食市场存在很大的弹性,以至于在帝国盛期,罗马可以不使用复杂的征用制度就能满足粮食需求。

食物系统非常坚固,能够承受突如其来的短期冲击。与食品系统的韧性相比,用于缓解人口打击的基础建设显得相对贫乏。我们在下一章将重点讨论罗马的疾病情况,但这里要强调的是,罗马人在面对流行病造成的死亡时几乎束手无策。他们没有什么工具可以减轻传染病的威胁,也没有办法能迅速从人员损失中恢复过来。坦率地说,古代医学可能弊大于利。虽然基本的护理对病人来说有不小的好处,但是热水浴加冷水冲浇的处方,还有为病人放血的常见做法,只会增加死亡人数。普通人转而寻求普遍存在的巫术。当然,罗马帝国有相关的技术,可以实行后来在中世纪晚期才开始发展的检疫措施,但疾病的宗教观念似乎在公众中占主导地位:古希腊和古罗马人在应对死亡事件时,采用神秘的牺牲,或树立辟邪用的阿波罗神像来抵御疾病。在罗马帝国,显然连公共卫生的雏形都不存在。

死亡的刀锋很锋利,由于缺乏有效补救手段,古代社会的应对方法是调整到高水平的生育率。此外,领养在生活中很常见,这是对死亡一直威胁着家族存亡的一种现实回应。在古代世界,普遍存在的弃婴的做法往往导致婴儿死亡或卷入奴隶贸易,这可以被看作是高生育率的系统中一个阴暗的释放阀。最后,在帝国内部迁移的便利性也是一种人口韧性;大部分迁移流向城市,使部分地区摆脱了多余的人口,同时弥补其他地区的人口不足。但是最终,生物学事实是不可动摇的。铁器时代晚期的人类社会几乎没有发展出任何应对方法,能够缓冲急剧的死亡危机带来的影响。他们只能缓慢地从流行病的挫折中恢复过来。当这些死亡事件的暴发第一次超出地方性灾难的范围时,史无前例的冲击让帝国陷入了困境。

正如罗马世界的社会是为了抵御生态动荡的压力而建立的一样,帝国体制也是为了承受政治灾难的厄运而设计的。第一任皇帝奥古斯都建立了一个持久的政权。除了没有使用“君主”这个头衔之外,罗马实际上是由一位君主统治的,在最重要的元老院贵族的帮助下,皇帝管理着一个幅员辽阔的帝国。元老院贵族是一种财富意义上的贵族,有财产的门槛要求,并且是一种竞争激烈、为罗马效力的贵族。代际传承率低意味着大多数贵族“来自只在一代人中有代表进入政治领域的家族”。

皇帝是最高司令,但元老们小心翼翼地守卫着军队的高级职务和显赫的地方总督等职位。这些帝国贵族能够通过一个非常薄的行政阶层来控制整个帝国。如此少的人之所以能成功地管理帝国,是因为它有帝国的城市贵族阶层作为基础。这些城市被称为帝国的“承重”支柱,其精英阶层受到特殊的诱惑,包括罗马公民身份和通往帝国贵族的道路。中央税收的低税率给城市贵族留下了充足的金钱侵占空间。军事君主和地方精英之间的“重大交易”所取得的巨大成功,使得帝国社会能够吸收一些深刻而渐进的变化——例如贵族和官僚的行省化——而不会动摇社会秩序。

1世纪,一个征服的帝国安定下来,成为一个象征性统一的地域帝国,拥有规律、合理,或许还是差异化的税率。虽然罗马军队偶尔仍会发动大规模征服战役,但大部分活动是防御性的,是土木工程和地方监视的混合体。通过精心管理,在帝国盛期的多数时间里,军队的政治力量都没有显露出来。在铁器时代的通信和交通技术条件下,国家财政和军事机器跨越三大洲的协调,是前现代政体中最复杂的成就之一。

奥古斯都建立的和平时代的基本稳定,掩盖了政权一直受到内部和外部威胁的事实。当共和国的幽灵从人们的记忆中消失后,革命性的政体变革的可能性变得遥不可及。但是,奥古斯都的皇权更替方案非常脆弱,理智的帝王们煞费苦心,只为实现平稳的继承。把继承制度建立在血亲基础上往往行不通,继任危机是这个政权难以驾驭的特征。一夫一妻制加上无情的死亡率,使许多皇帝失去了嫡系继承人。相比之下,罗马皇帝的统治时间惊人地短暂,因此,帝国继承制度的不确定性是一个高风险问题。在吉本所说的最幸福的时代,长期统治和一系列通过领养实现的皇位继承都是反常的——是单纯的运气和帝国稳定的产物。偶尔,不确定性会演变为全面内战,就像69年、193年和235—238年发生的那样。但是,无论哪一次皇权更替,新皇帝和旧皇帝看起来并没有什么区别,只是有越来越多的皇帝来自行省。

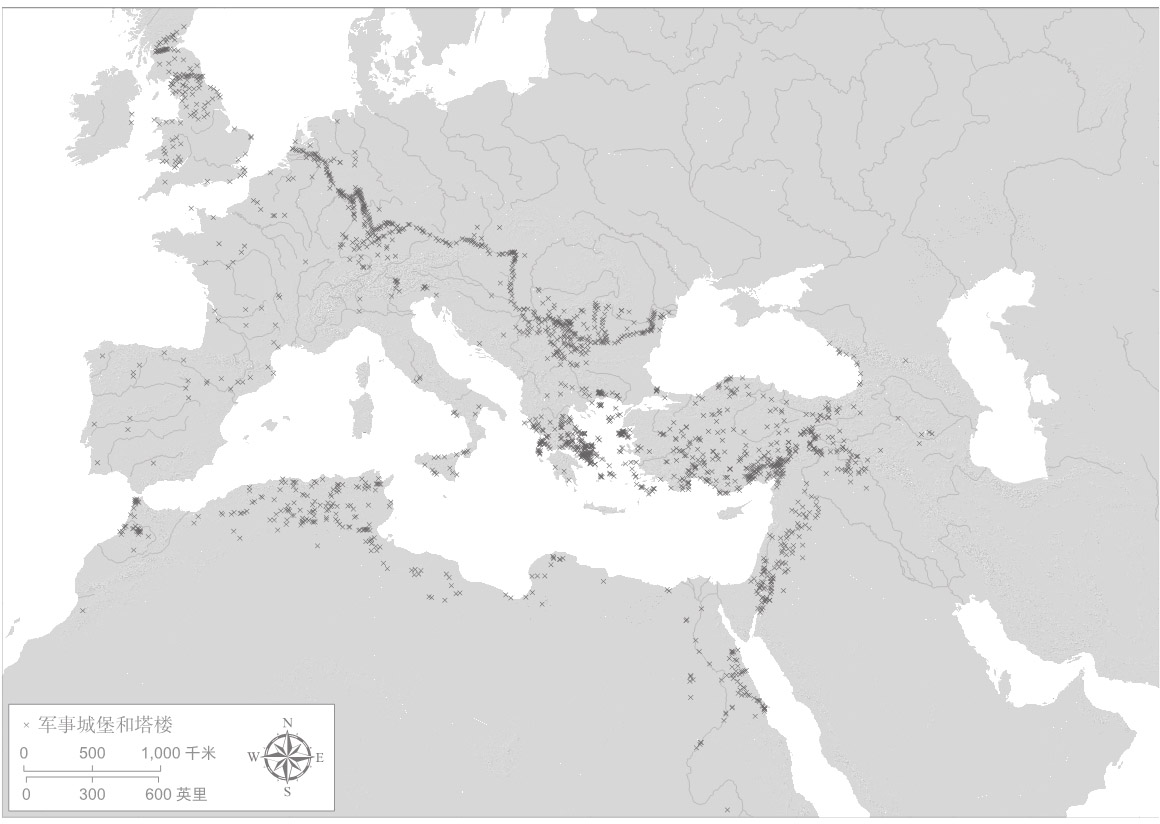

地图6 罗马帝国势力的残存(数据来源:darmc.harvard.edu)

3世纪初的历史学家卡西乌斯·狄奥(Cassius Dio)让奥古斯都的顾问梅塞纳斯(Maecenas)说出一长段话,描述了从奥古斯都和狄奥本人之间这段漫长时期的政治体制的基础。狄奥能够做到这点,本身即可以作为一种深远连续性的佐证。贵族、行政、城市和帝国意识形态所具备的韧性巩固了政权,奥古斯都体系的稳定性就是这些韧性的一种证明。

对帝国政权来说,最重要的是要保持胜利。胜利女神(Victoria)被奉为帝国的女神,象征着军事力量的英勇和罗马军队保障下的安全。维护帝国的合法性和军事霸权代价高昂。在帝国盛期,整个国家的预算大约是2.5亿第纳尔,其中三分之二被军队消耗(文职工资、粮食供应、公共基础设施以及馈赠属于其他一些昂贵的开支);如果GDP是50亿第纳尔左右,那么国家支出大约是GDP的二十分之一。国家的年收入来自各种各样的土地税和人头税,加上过路费、继承税、奴隶解放税,还有大规模的国营采矿业。

从一个角度来看,罗马的税收是可以承受的。由于财政系统是在长期的征服和外交过程中零散演变的,因此各地的税率一直存在差异,直到3世纪后期的改革;虽然平均数据具有误导性,但是把目标值定在农业年产量的10%左右是一个合理的猜测。用小麦作为等价物,罗马政府得到的人均税收比17世纪的英国或法国政府还要高,但是远低于18世纪最先进的国家所达到的革命性水平。

罗马的财政机器上只有一小块缓冲垫。理论上,目标税率能使财政部门每年获得适度的盈余。但现实中,中央税收可能远低于名义上的目标。财政体系中的压力一直很明显。税收征管是行省阻力的一个焦点,其成功执行有赖于当地精英和代理人的串通,就像《新约》中象征邪恶的“包税人”一样。皇帝们经常需要现金。[维斯帕西安(Vespasian)曾举世瞩目地对公共厕所中收集的尿液收税,并向他持有疑虑的儿子提图斯(Titus)保证,钱不会发臭:pecunia non olet。] 图密善(Domitian,统治期为81—96年)为士兵涨了三分之一的工资——这是从奥古斯都到塞普提米乌斯·塞维鲁的两个世纪中唯一一次加薪;他的慷慨使国家财政变得紧张。在2世纪,哈德良不得不免除大量向政府借款的债务,仅仅两代人之后,由于瘟疫的影响,马可·奥勒留也做了同样的事。尽管这些豁免被宣传为一种慷慨的行为,但实际上是一个信号,表明即使在帝国繁荣的鼎盛时期,为一个跨越三大洲的帝国提供资金也并非没有压力。

罗马的军事优势让人很容易高估“和平”的现实。爱德华·勒特韦克(Edward Luttwak)的《罗马帝国的大战略》( The Grand Strategy of Roman Empire )在这方面仍然具有启发性。当罗马帝国转变为一个地域帝国时,霸权需要通过武力部署来维持。首要的战略重点是将暴力转移到外围的行省;但是,随着时间推移,保护这些外围行省则成了治国的目标。

罗马的边境体系完美体现了帝国的韧性;它可以弯曲但不会断裂,能够争取时间让帝国巨大的后勤优势压倒罗马的对手。即使是同时代最发达的竞争对手,也会在罗马军团的行进队列前溃散。当时的罗马和平,并不是长期没有战争,而是说战争沿着帝国的边缘向外扩散。和平一直是罗马帝国一个明确的目标,但始终难以实现,它总是向地平线后面退去。即使是安东尼·庇护统治时期所谓的全面和平,边境内外的冲突也很普遍。在他的统治时期,我们知道的有希腊的叛乱、犹太人起义、不列颠的大规模军事行动、达西亚的动乱、阿非利加的骚乱,还有西班牙的暴动。大约在155—157年,还发生过一次严重的货币贬值。为罗马帝国撰写赞歌的埃利乌斯·阿里斯蒂德斯很可能也是另一篇演说的作者,这可以说明一些问题,因为长期以来,人们认为这篇演说是在3世纪的混乱中写成的;事实上,被描述为带领国家穿越猛烈的风暴回到安全港口的,很可能就是安东尼·庇护。

这艘在海上遭受风暴袭击的船是帝国鼎盛时期的一个突出象征。然而它提醒我们,这艘船不会只在一个巨浪的重压之下便倾覆。即使各种即将降临罗马帝国的灾难比帝国以往经历过的都要严重,但其影响却是微妙的,并且要经过很长一段时间才会最终显现。即使是在灾难发生之后,帝国也能利用它的韧性来将这艘船回到正轨。

这种情形无疑使书写罗马历史变得更加复杂。在罗马境内和境外,在多瑙河平原和伊朗高原上,许多事情即将同时发生。但是,安东尼危机的影响终结了一个繁荣社会的发展轨迹,这种繁荣发展使得帝国即使面对长期的摩擦,也能建立起一种稳定、轻松的统治方式。一旦不利的自然环境,以及一个新的、比任何敌人都要凶残的微观敌人的出现,动摇了罗马人的根基,聚集在遥远地平线上的风暴乌云,就开始显得比平时更加壮观。