罗马帝国的形态

罗马的崛起让我们感到震惊,尤其是因为罗马在地中海强权政治中属于后来者。根据惯例,罗马的古老历史被分为三个时期:王政、共和国和帝国。王政的若干个世纪如今早已落入时间的迷雾中变得模糊不清,只留下令人神往的起源神话为后辈们讲述他们的来历。考古学家在罗马附近发现了公元前两千纪的青铜时代人类曾短暂栖居的物证。按罗马人自己的说法,城市的建立,以及第一任国王罗穆路斯(Romulus)的统治始于公元前750年前后。事实上,就在克劳迪安在罗马广场上站立的地方不远处,在所有的这些砖块和大理石下面,曾经是一片杂乱而简陋的木屋聚集区。在当时看来,这个小村庄并没有受到上天特别的眷顾。

几个世纪以来,罗马人一直生活在邻居伊特鲁利亚人的阴影之下,而伊特鲁利亚人又被其东边和南边的文明所实践的政治实验所超越。希腊人和腓尼基人主导了古典早期的地中海世界。当罗马还是一座小村庄,住着一些不识字的偷牛贼的时候,希腊人已经在撰写史诗、抒情诗,尝试民主政治,发明我们现在所知的戏剧、哲学和历史了。在更近的海岸上,当罗马人还不会操纵船帆的时候,迦太基的布匿人已经建立了野心勃勃的帝国。沿台伯河湿软的河岸进入内陆15英里,就是罗马的所在,对于早期古典世界的创造力来说,罗马只是一个位置闭塞的旁观者。

公元前509年前后,罗马人摆脱了国王,建立了共和国。自此,罗马人一步步走入了历史舞台。自我们所知的年代以来,罗马的政治和宗教就表现为一种本土和舶来的混合机制。罗马人对于借用和引入他人的东西毫不掩饰,以至于他们曾自豪地承认,十二铜表法就是从雅典抄袭而来的。罗马的共和制是古典地中海世界中众多以公民权为基础的政治实验之一。不过,罗马人在准平等主义政体的概念中,加入了自己的特点:对宗教非同寻常的虔诚、公民牺牲精神的激进意识形态、狂热的军国主义,以及能够化敌人为盟友或本国公民的法律和文化机制。虽然,罗马人自己认为他们是众神许诺的“没有边界的帝国”( imperium sine fine ),但罗马并没有什么注定拥有的命运,也没有什么不为人知的地理或技术上的优势。罗马在历史上成为一个帝国的首都,也仅有一次。

在耶稣基督出生前的几个世纪里,泛地中海地区曾经历过一段地缘政治的混乱时期,而罗马刚好在这时崛起。共和制与军国主义价值观使得罗马人能够在这样的历史机遇面前,集中起空前的国家暴力。罗马军团将对手一个一个地消灭,用鲜血构筑起自己的帝国。战争机器刺激着自身的食欲,士兵们被安置在四四方方的罗马殖民地中,而这些殖民地是通过野蛮的暴力强加在地中海各地的。在这段肆无忌惮的征服时期的最后一个世纪中,莎士比亚式的光辉人物主宰了历史舞台。西方的历史意识失衡地集中在共和国最后几代人身上,并不是偶然的。罗马帝国的诞生过程在历史上前所未见。财富和发展水平突然间朝着现代化迈进,超越了人类以往经历中的任何东西。摇摇欲坠的共和政体激发了人们对于自由、美德和社群意义的深刻反思。帝国获取的强大权力,引发了一场关于如何正当使用权力的持久讨论。人们依据罗马法律制定出统治规范,即使是帝国的统治者也会被约束。然而,权力的扩张也导致了灾难性的内战,导致独裁时代的到来。用玛丽·比尔德(Mary Beard)贴切的说法,“帝国造就了皇帝——而不是反之”。

当奥古斯都(统治期为公元前27—公元14年)对罗马版图进行最后一次有意义的扩张时,罗马人称地中海为“我们的海”(

mare nostrum

),并不是在虚张声势。要充分了解罗马人的成就,以及古代帝国的运作机制,我们必须要知道古代社会生活的一些基本事实。古代社会生活缓慢、有机、脆弱,而且颇受限制。时间随着脚步和马蹄的单调节奏慢慢流逝。水路是帝国真正的循环系统,但在寒冷和风暴的季节,海面无法航行时,每个城镇都变成了一座孤岛。能源非常稀缺,动力来自人和动物的肌肉力量,燃料则取自木材和灌木。人们的生活和土地密切相关。有八成的人口生活在城市之外,而且即便是城市,也比我们想象中更有乡村特点,那些四条腿的居民的叫声,还有它们刺鼻的气味,让城市生活显得生机勃勃。人们的生存依赖于并不稳定的自然环境所提供的降雨。对绝大多数人来说,食物的主要来源是谷类。“我们每日的面包,今日赐给我们”是个真诚的诉求。死亡如影随形。在传染病肆虐的世界里,出生时的预期寿命只有20多年,大概在25岁左右。所有这些无形的束缚都像地心引力一样真实,定义了罗马人所知的世界运行法则。

这些限制条件凸显了罗马帝国在空间上取得的成就。在没有电子通信和机动交通的情况下,罗马人建立了一个连接全球不同地区的广袤帝国。北边向上穿过北纬56°,南边向下越过北纬24°。“在前现代历史上地理连续的帝国中,只有蒙古、印加和沙皇俄国能够企及或超越罗马在南北方向上的统治范围。”只有极少数几个帝国,控制了从中高纬度到热带边缘的大面积地区,像罗马这样长寿的,更是独一无二。

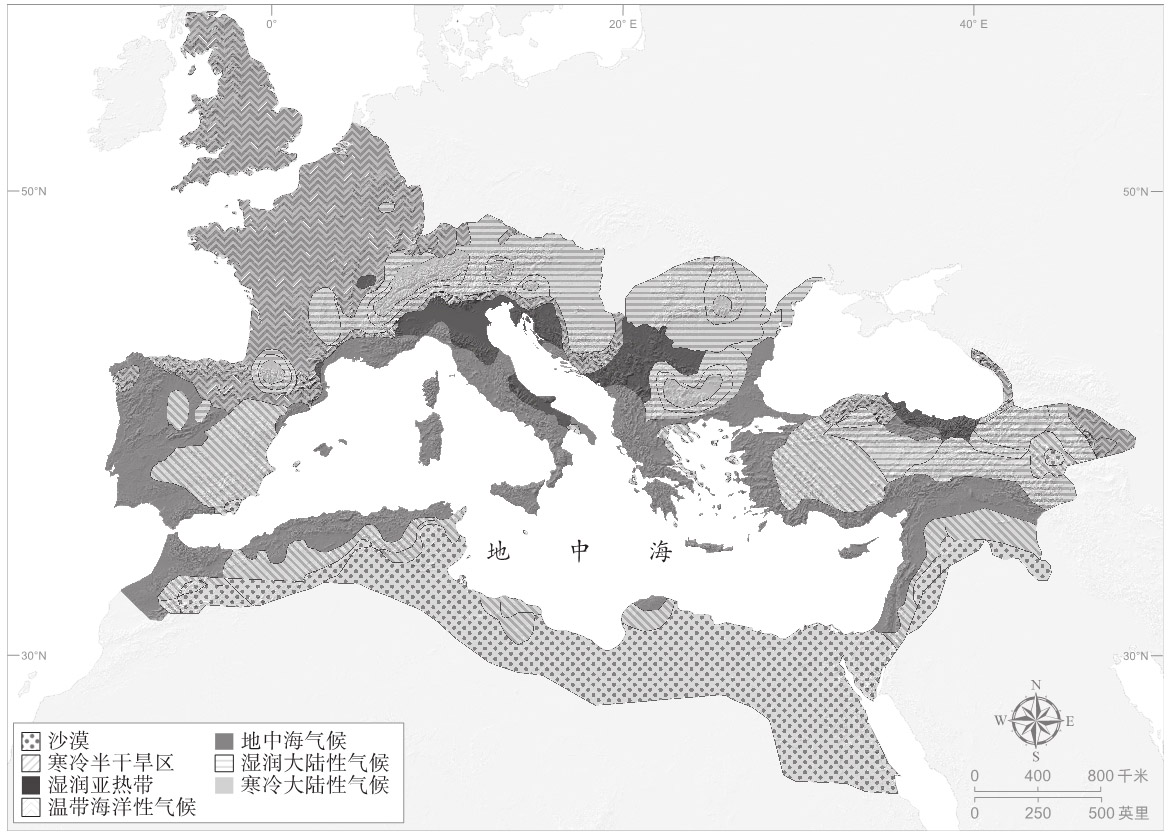

帝国的北部和西部地区处于大西洋气候控制之下。地中海是帝国的生态中心。地中海气候脆弱、喜怒无常的特性——温度相对适中、夏季干旱、冬季潮湿——使它成为一种独特的气候。一个巨大内陆海的动态机制,加上嶙峋起伏的内陆地形,在小范围内形成了极端多样性的气候。在帝国南部和东部的边界地区,副热带高压占据优势,将土地变成准沙漠,然后是真正的沙漠。埃及作为帝国的粮仓,又将罗马人带入了一种完全不同的气候机制:季风带来的雨水落在埃塞俄比亚高原,形成了尼罗河下游孕育生命的洪水。这一切都在罗马人的统治之下。

罗马人不可能只依靠暴力,将他们的意愿强加于如此广阔的领土。帝国的维护需要有合理的军力部署,以及与国界内外部族持续不断的协商。在帝国漫长的生命进程中,帝国权力的内在逻辑、军事安排和内外协议,都改变过许多次。

地图2 罗马帝国生态区域图

奥古斯都建立了我们所谓的“盛期罗马帝国”(high Roman Empire)。他是一位政治天才,惊人地长寿,终结了共和体制的垂死挣扎。在他的统治时期,被共和晚期的精英竞争所推动的征服运动开始减缓。他的统治期被宣传为和平时期。罗马城内雅努斯神殿的大门在战时会保持开启,700年来只关闭过两次。而现在,奥古斯都一人就关闭了三次。他解散了历史悠久的公民军团,以职业军队取而代之。

在被征服的领土上,共和晚期仍然是一个无偿掠夺的时代,然而现在,缓慢但肯定的是,统治规范和法律制度开始逐渐推行。掠夺变形为常态化的税收政策。抵抗运动爆发时,会被惊人的武力所扑灭,就像在尤地亚(Judea)和不列颠发生的那样。在各个行省,居民被授予罗马公民权,一开始只有少数人受益,但随后这种行为变得越来越多,越来越快。

在被征服的领土上,共和晚期仍然是一个无偿掠夺的时代,然而现在,缓慢但肯定的是,统治规范和法律制度开始逐渐推行。掠夺变形为常态化的税收政策。抵抗运动爆发时,会被惊人的武力所扑灭,就像在尤地亚(Judea)和不列颠发生的那样。在各个行省,居民被授予罗马公民权,一开始只有少数人受益,但随后这种行为变得越来越多,越来越快。

在1至2世纪,一项重大而关键的交易定义了帝国制度,这就是帝国与“各大城市”之间达成的默认协议。罗马人通过各大城市和城市中的贵族来实行统治,将地中海世界的城市权贵引入帝国治理方案。通过将税收工作留给当地贵族,并且慷慨地授予这些人公民身份,罗马人把三大洲的精英揽入统治阶层,从而只靠几百名高级罗马官员,就管理了一个庞大的帝国。现在想来,帝国从单纯的索取机制变为一种利益共同体,所经历的时间之短暂,实在令人称奇。

帝国的持久性取决于这一“重大交易”(grand bargain)。这是一种策略,并且收效甚好。在“罗马治下的和平”时期(

pax Romana

),随着掠夺变为统治,帝国和其统治下的许多民族繁荣起来。最先增长的是人口,用最简单的话来说,人口成倍增长。从来没有过这么多人。城市超出了其惯有的人口限度;定居地内的密度明显增加。森林变成新的农田,原有的农场延伸到山坡上。在罗马帝国的阳光下,似乎所有的有机物都在茁壮生长。大约在这个时代的第一个世纪里,罗马城的居民很可能超过了100万。罗马是第一个达到这个数字的城市,并且在1800年左右的伦敦之前,是唯一达到这个数字的西方城市。在2世纪中叶的鼎盛时期,大约共有7500万人生活在罗马的统治下,占全球人口总数的四分之一。

在生活节奏缓慢的社会里,这样的持续增长——以这种规模、在如此短的时间内——很容易带来厄运。土地是最重要的生产要素,而且非常有限。随着人口激增,人们被推向越来越贫瘠的土地,越来越艰难地从环境中汲取能量。托马斯·马尔萨斯(Thomas Malthus)很了解人类社会与其食物供应之间的内在和矛盾关系。“人口增加的能力远远大于土地生产人类生活资料的能力,因而人类必然会在这种或那种情况下过早地死亡。人类的各种罪恶积极而有力地起着减少人口的作用。它们是破坏大军的先锋,往往自行完成这种可怕的行为。如果它们在这消灭人口的战争中失败了,疾病流行季节、时疫、传染病和黑死病就会以吓人的队形进击,杀死无数的人。如果仍不能完全成功,严重而不可避免的饥馑就会从背后潜步走近,以强有力的一击,使世界的人口与食物得到平衡。”

然而……罗马人显然没有毁灭于大规模饥荒。我们可以从这个事实中发现帝国成功的隐性逻辑。面对人口的飞速增长,罗马人非但没有陷入悲惨的境地,还实现了人均经济增长。帝国能够无视,或至少是推迟了“马尔萨斯压力”的残酷逻辑。

在现代世界,我们习惯于经济每年增长2至3个百分点,我们的希望和养老金都系于此。在古代,情况却并非如此。由于自身的性质,工业化前的经济在能源方面受到很大限制,在任何可持续的基础上更有效地提取和交换能源的能力受到局限。但是,前现代历史既不是一个缓慢地、稳步地通往现代化的过程,也不是俗话所说的曲棍球棒——直到工业革命非凡的能源突破之前,一直一成不变地维持在生存水平线上。事实上,它的特点是脉冲似的扩张和解体。杰克·戈德斯通(Jack Goldstone)提出了“全盛期”(efflorescence)的说法,用于形容一些扩张阶段,这些扩张阶段的背景条件有利于在一段较长时间内实现真实的增长。随着人口成倍增加,并将更多的资源用于生产,这种增长是粗放型的,但是正如马尔萨斯所说,这种增长的空间最终会耗尽;更有希望的是,当贸易和技术使从环境中获取能源变得更有效率时,可以实行集约型增长。

罗马帝国为一段有历史意义的“全盛期”奠定了基础。早在共和时代晚期,意大利在社会发展方面就已经经历了超前的飞跃。在某种程度上,意大利的繁荣可能会被误认为是单纯掠夺的结果,是作为征服成果的政治租金。但是,在掠夺而来的财富外表之下,真正的增长正在进行。这种增长不仅在武力扩张达到极限之后继续,并且开始在所有被征服的土地上散播。罗马人不只是统治领土,将外围地区生产的盈余运送到帝国中心。实际上,帝国的结合是一种催化反应。罗马的统治缓慢而稳定地改变了其治下社会的面貌。商业、市场、技术、城市化:帝国及其境内许多民族都抓住了发展的杠杆。在150多年的时间里,在广阔的地理范围内,帝国显然同时实现了集约型和粗放型的增长。罗马帝国既延缓了马尔萨斯的审判,又赢得了极大的政治资本。

这种繁荣是帝国辉煌成就的前提,也是其结果,这是一种迷人的循环。帝国的稳定是人口和经济增长的有利背景;人民和繁荣反过来又是帝国权力的有效保障。国家兵源充足,税率虽然不高,但收税对象足够丰富。皇帝们慷慨大方。帝国与城市精英阶层达成的重大交易成就了双赢的局面。似乎到处都有足够的财富。驻守边界的罗马军队在战术、战略和后勤方面都优于敌人。罗马人达到了一种有利的平衡,尽管比他们想象中的或许更脆弱一些。吉本伟大的著作《罗马帝国衰亡史》,就是从描写2世纪阳光灿烂的日子开始的。引用他著名的见解:“如果要一个人指出在世界历史的哪一段光阴中,人类的生存状况最幸福最繁荣,他会毫不犹豫地说,是从图密善去世(96年)到康茂德即位(180年)之间的这段时间。”

罗马人向外拓展了一个前现代社会在有机条件下所能到达的极限。如此庞然大物的陨落(被吉本称为“这场可怕的革命”)能够成为人们一直痴迷的对象,也就不足为奇了。