我们变幻无常的星球

到了650年,罗马帝国已经不过是昔日的影子,只剩下由君士坦丁堡、安纳托利亚,还有地中海另一边零星散落的领地组成的残存的拜占庭国家。西欧被分裂成许多好斗的日耳曼王国。前帝国的一半领土被来自阿拉伯的信士军队迅速占领。地中海世界曾经拥有7500万的人口,现在可能稳定在这个数字的一半左右。罗马城只剩下约2万居民,但他们却没有因此变得更富有。7世纪时,一条不太起作用的主干航线仍然连接着东部和西部地中海。货币体系如同中世纪早期的政治马赛克一样支离破碎。所有金融机构都消失了,只剩下最原始的那些。无论在基督教世界,还是正在形成的伊斯兰世界,都弥漫着对末日的恐惧。世界末日就要临近了。

这段时期在过去被称为黑暗时代。我们最好把这个标签放在一边。它让人不可救药地回想起文艺复兴和启蒙时代的偏见,并且,它完全低估了被称为“古代晚期”(late antiquity)令人印象深刻的文化活力和不朽的精神遗产。但与此同时,我们也不必委婉地表述帝国解体、经济崩溃和社会简化的现实。这些都是需要解释的残酷事实,就像电费单一样客观存在,并且也用类似的单位来衡量。从物质方面来说,罗马帝国的衰落是“全盛期”的一种反过程,人们获取和交换能源的能力越来越弱。我们所凝视的是国家衰败和停滞的重要一幕。在伊恩·莫里斯(Ian Morris)经过不懈努力创造出的一种衡量社会发展的通用准则中,罗马帝国的衰落被看作是人类历史上最大的倒退。

从来都不缺少关于罗马衰落的解释,有一大堆互相竞争的理论。一位德国古典学者曾对210种假设进行了分类。有些理论比其他的更经得住推敲,在大尺度解释理论的队伍中,最优秀的两个竞争者所分别强调的是,帝国体系内在不可持续的机制,以及在帝国边界上积聚的外部压力。第一位皇帝奥古斯都建立了君主制度的框架,但继承规则有意地悬而未决,因此命运的意外在其中扮演着重要而危险的角色。随着时间推移,对于权力与合法性的角逐演变成了争夺军权的自我毁灭的战争。与此同时,日益壮大的帝国行政管理队伍取代了地方精英的管理网络,使国家变得更官僚化,也更脆弱。不断增长的财政压力对整个系统更是不断火上浇油。

在这期间,罗马帝国的疆界跨越不列颠北部,沿着莱茵河、多瑙河和幼发拉底河前行,向南穿过撒哈拉沙漠的边缘。在军队所到之处的外围,妒忌又饥饿的部族梦想着自己的命运。时间是他们的盟友;几个世纪以来,在我们现在所谓“二级国家的形成”的过程中,罗马的对手们变得更复杂更强大。这些威胁无情地耗尽了边境以及中心地区的所有资源。上述因素与皇权斗争结合在一起,给帝国带来了致命的打击。

这些熟悉的理论有很多可取之处,并且也是这本书所要呈现的故事中不可或缺的组成部分。然而近年来,历史学者越来越多地遭遇到所谓“自然档案”的对质。这些自然档案有许多种形式。冰芯、洞穴石、湖泊沉积物和海洋沉积物,都用地球化学的语言保存了气候变化的记录。树轮和冰川是环境历史的记录。这些物理介质保存了关于地球过去的加密记录。同样,进化和生物学历史也留下了痕迹供我们追踪。人类骨骼的大小、形状和伤痕,保留了有关健康和疾病的细微记录。骨骼和牙齿的化学同位素可以讲述关于饮食和迁徙的故事,对沉默的大多数来说,这些是他们的生物学传记。最伟大的自然档案可能要数我们称为基因的长链核酸。基因证据可以阐明我们自己物种的历史,还有那些与我们共享地球的盟友和对手的历史。具有活性的DNA是进化史的有机记录。从考古现场的背景中提取古代DNA并进行测序的能力,使我们得以重构生命之树,追溯回遥远的过去。在某些情况下,法医鉴定手段能让我们指认历史上一些大屠杀的微生物凶手,就像激动人心的确凿法庭证据一样。科技正在彻底改变我们对微生物和人类进化的故事的认知。

大部分讲述罗马衰落的历史都建立在一个巨大的默认假设之上,即环境是一个稳定、惰性的故事背景。作为我们迫切了解地球系统历史的副产品,并且由于获取古气候和基因历史数据的能力取得了极大进步,我们得知这个假设是错误的。不仅仅是错误,而且是大错特错。对于人类活动来说,地球曾经是,而且现在仍然是一个波澜不定的平台,就像在猛烈的风暴中的船甲板一样摇摇摆摆。地球的物理和生物系统是不断变化的环境,从成为人类那天起,我们就开启了约翰·布鲁克(John Brooke)所说的“一段艰难的旅程”。

可以理解的是,我们关注气候变化,主要是由于温室气体排放正在以令人担忧且前所未有的速度改变着地球大气层。但是,人为气候变化只是一个近期的问题——并且坦白地说,只是问题的一部分。早在人类开始向大气层排放能吸收热量的化学物质很久以前,气候系统就已经由于自然原因而摇摆和变化。在人类约20万年的历史中,我们的祖先大部分时间都生活在一个呈锯齿状振荡的气候时期,即更新世。地球运行轨道的细微变动,还有轴心倾斜角度和自转时的微小变化,都在不断改变着从距离我们最近的恒星接收到的能量总量和分布。在更新世,这些被称为“轨道驱动”的机制创造了许多持续数千年的冰期。随后,大约在12 000年前,冰雪融化,气候进入了温暖而稳定的间冰期,即全新世。全新世是农业兴起和复杂政治结构发展的必要背景。但事实证明,全新世实际上是一个急剧变化的气候时期,这对人类活动来说至关重要。

虽然轨道机制仍然推动着全新世的主要气候变化,但在更短的时间维度上,其他一些重要因素也改变了来自太阳的能量。太阳本身就是一颗不稳定的恒星,每11年的太阳黑子周期只不过是一系列周期变化中我们最熟悉的一个,其中一些严重影响了地球的日照。我们的星球也在自然气候变化中扮演了角色:火山喷发将硫酸盐浮质喷射到大气中,阻隔了来自太阳的热量。即使在温和的全新世,轨道、太阳和火山与地球固有的变化机制也在相互作用,使气候比我们想象中的更加不稳定。

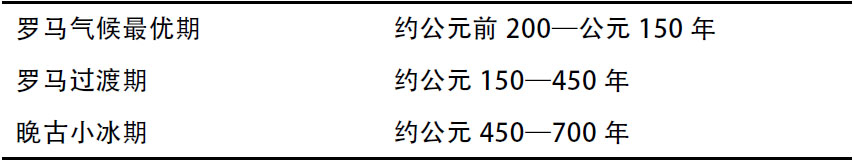

表格1.1 罗马气候时期

发现全新世气候的快速变化给我们带来了启示。我们开始了解到,从地球的视角来看,罗马人非常幸运。罗马帝国达到其最大版图和最繁荣的时间,是在全新世晚期的一段气候时期,该时期被称为“罗马气候最优期”(Roman Climate Optimum ,以下或简称“气候最优期”)。气候最优期在横跨帝国地中海中心地带的大部分地区,表现为一种温暖、潮湿、稳定的气候。在金字塔式的政治和经济结构下,这是一个建立农业帝国的好时机。在帝国和繁荣看似良性的循环中,除了贸易和技术,气候也是一种无声的合作力量。当罗马人把帝国扩张到极限时,他们并不了解所建立的帝国的环境基础的偶然性和危险性。

从2世纪中叶起,罗马人的运气就没那么好了。我们研究的这几个世纪见证了整个全新世最剧烈的气候变化之一。首先是一段持续了三个世纪(150—450)的气候混乱期,我们建议称之为“罗马过渡期”(Roman Transitional Period)。在一些关键的节点上,气候不稳定对帝国的力量储备造成了压力,在很大程度上干预了事态的发展进程。然后,从5世纪后期开始,我们察觉到一段关键的气候重整活跃期,它在古代晚期小冰期(Late Antique Little Ice Age)时达到顶峰。6世纪30年代和40年代一系列剧烈的火山活动,导致了整个全新世晚期最寒冷的一段时间。与此同时,来自太阳的能量水平降到了几千年中的最低点。正如我们将看到的,自然气候的恶化与空前的生物灾难同时发生,击溃了当时的罗马帝国。

本书想要论证的是,气候对罗马历史的影响时而难以察觉,时而势不可挡,有时是建设性的,有时是毁灭性的。但是,气候变化从来都是一个外部因素,一张超越了所有游戏规则的真正的百搭牌

。它从外部重塑了由人口和农业构成的基础,复杂的社会和国家结构就建立在这些基础之上。古人有充分的理由来敬畏可怕的命运女神福尔图纳,因为他们认识到,在这个世界里,至高无上的权力本质上是变幻无常的。

。它从外部重塑了由人口和农业构成的基础,复杂的社会和国家结构就建立在这些基础之上。古人有充分的理由来敬畏可怕的命运女神福尔图纳,因为他们认识到,在这个世界里,至高无上的权力本质上是变幻无常的。

大自然手中还挥舞着另外一件可怕的武器:传染性疾病。它可以像夜行军一样,突然间向人类社会发动袭击。在决定罗马命运的时候,生物学上的变化甚至比自然气候更为有力。当然,无论过去还是现在,这两种因素都不是孤立的。气候变化和传染病不是相继单独发生的,它们是两种相互重叠的自然力量。有时候,气候变化和大规模流行病所产生的影响是协同作用的。而在其他时候,它们的出现并不仅仅是短暂的巧合,因为物理气候中的扰动可以激发生态或进化上的改变,从而导致疾病发生。在我们将要审视的几个世纪中,它们通常齐心协力地影响着罗马帝国的命运。

气候变化和传染病之间有一个显著的差异。在近代之前,气候系统按照自己的节奏和方式波动,不受人类影响。相比之下,传染病和人类活动的关系要密切得多。实际上,人类社会创造了一种可供致命微生物生存、传播和繁衍的生态环境。从许多方面来说,这种致命的微生物环境,正是罗马帝国雄心勃勃的社会发展所培育出的意外而吊诡的结果。在构建困扰着其人口结构的疾病生态中,罗马人不经意间成了共犯。

要了解罗马人是如何生活和死亡的,以及他们帝国的命运,我们必须要尝试重建罗马人所面对的人类文明与疾病历史的特定结合点。掌控人类生死的病原体并不是一连串相同的敌人。细菌的生物学特性是历史上难以驾驭的决定性事实。关于细菌的历史研究一直被20世纪70年代发明的优秀模型所主导,最著名的是威廉·麦克尼尔(William McNeill)的经典著作《瘟疫与人》中的表述。在麦克尼尔看来,故事的关联线索是新石器时代各个细菌池的兴起以及随后各细菌池的融合。农业使我们与家畜密切接触;城市创造了细菌传播所必需的人口密度;贸易网络的扩张让地方性病原体肆无忌惮地传播到其他处女地,导致了“文明疾病池的汇聚”。

近年来,经典理论的光环开始褪去。理论基础在不知不觉中已经发生了明显改变。20世纪70年代是西方医学全胜时代的顶峰。科学进步击败了一个又一个过去的苦难。有人自信地认为这是一个转折点,从此传染病将会成为过去……但是,一份骇人的新兴传染病名单——艾滋病、埃博拉、拉沙热、西尼罗、尼帕、严重急性呼吸道综合征(SARS)、中东呼吸综合征(MERS),以及现在的寨卡病毒,这些只是几百个名字中的一小部分——表明大自然创造性的破坏力还远远没有枯竭。所有这些新兴传染病都有一个共同特点:它们都来自野生动物,而不是驯化物种。目前,来自野外的病原体进化和人畜共患疾病,在新兴传染病的动态机制中比以前占了更大的比重。

这些见解尚未完整一致地运用于历史研究中,但是对于我们如何看待罗马文明在疾病历史上的地位,影响是革命性的。我们应该尝试把罗马世界想象成微生物的生态环境。首先,罗马帝国拥有超前的城市化,整个帝国像是一个由城市组成的忙碌的电话接线总机。罗马城是土木工程的奇迹,厕所、下水道和自来水系统,无疑都减轻了废物处理的最可怕影响。但是,这些环境控制措施要面对的是压倒性的力量,就像一道又薄又漏水的防波堤要面对整个细菌的海洋。城里到处是老鼠和苍蝇,小巷子和庭院里回荡着小动物的叫声。罗马没有细菌理论,人们很少洗手,因此食物不可避免地受到污染。这座古代城市是一个不卫生的居所。通过粪-口传播从而引发致命腹泻的一些普通疾病,很可能是罗马帝国的头号杀手。

在城市外面,地貌改变使罗马人面临同样危险的威胁。罗马人不只是改造地形,而且会将自己的意志强加于自然。他们砍伐树木,烧毁森林,改道河流,抽干湖泊,还在最棘手的沼泽中修建道路。人类对新环境的入侵是一种危险的游戏。它不仅让我们接触到陌生的寄生虫,还能引发连锁的生态变化,带来不可预知的后果。在罗马帝国,自然实施了残酷的报复,其主要手段是疟疾。通过蚊子叮咬传播,疟疾成了罗马文明无法摆脱的痛苦。在罗马城中,山丘下面的大片沼泽

,还有河谷,更不用提遍布全城的水池和喷泉,都是携菌蚊虫的避风港,使这座永恒之城变成了疟疾的泥沼。无论在城市还是乡村,只要是疟蚊能够繁衍的地方,疟疾都是一个恶毒的杀手。

,还有河谷,更不用提遍布全城的水池和喷泉,都是携菌蚊虫的避风港,使这座永恒之城变成了疟疾的泥沼。无论在城市还是乡村,只要是疟蚊能够繁衍的地方,疟疾都是一个恶毒的杀手。

帝国的连通性也造就了罗马的疾病环境。帝国建立了一个史无前例的内部贸易和移民区域。四通八达的陆路和海路不仅运送了人、思想和货物,也运送了细菌。我们可以看到这种情况以不同的速率发生。我们能够跟踪像肺结核和麻风病这种迟缓的杀手,它们像火山岩浆一样缓慢地燃烧到帝国全境。然而,当一些快速传播的传染病最终搭上连接整个国家的巨大传送带时,就形成了电流一样的后果。

我们将重点强调罗马的社会发展与帝国疾病生态之间的矛盾。尽管和平与繁荣带来了好处,但即使按照前现代的标准来看,帝国的居民也是不健康的。他们矮小的身材就是身体健康水平低下的一个标志。像尤利乌斯·恺撒这样传言中的高个子,只有在男性平均身高不足1.65米的社会里,才显得出类拔萃。压在罗马人身上的传染病负担有明显的影响。但在这里,我们需要更加密切地注意罗马疾病池的特征。如果我们仔细观察死亡率在空间和时间上的规律,我们就会注意到,罗马世界存在一种显著的缺失。这里没有大规模、跨区域的流行病暴发。绝大多数流行病在空间上受到限制,是局部或地区性的事件。这种缺失的原因在于细菌本身的生理极限。依赖于粪-口传播或寄生于节肢动物体内的微生物的传播距离和速度都是有限的。不过,从2世纪开始,罗马帝国的生态与病原体进化相结合,造就了一种新的风暴,即全帝国甚至全球性的大规模流行病。

罗马历史的最后几个世纪可以被看作大规模流行病的时代。帝国曾经三次受到大范围死亡事件的冲击。165年,可能由天花引起的,被称为安东尼瘟疫(Antonine Plague)的事件暴发。249年,一种不明病原体席卷了罗马治下的领土。最后,在541年,鼠疫杆菌( Yersinia pestis )第一次大规模流行,这是一种引发淋巴腺鼠疫的病原体,自此在帝国境内逗留了超过200年之久。这些生物灾难的规模几乎是不可思议的。按死亡人数计算,三次大规模流行病中死亡人数最少的可能是安东尼瘟疫。我们以后会论证,它夺走了大约700万受害者的性命。这比其他一些估算要低得多。帝国历史上最血腥的一场战役,要数罗马人在阿德里安堡的溃败,当时一支孤注一掷的哥特侵略军横扫了罗马东部战区的主体部队。在那一天的灾难中,最高统计有2万罗马人阵亡。尽管由于死去的都是士兵,问题要更严重,但这一对比得到的教训是一样的:细菌远比日耳曼人更致命。

罗马帝国的头号杀手都是大自然的产物。它们是来自帝国之外的致命入侵者。因此,只局限于帝国境内的历史是一种井蛙之见。罗马的兴衰与全球环境历史密不可分。在罗马时期,全球连通性有了巨大的飞跃。罗马人对丝绸、香料、奴隶和象牙的需求推动了跨越边境狂热的贸易活动。商人们越过撒哈拉沙漠,沿着丝绸之路行进,最重要的是穿越印度洋,进入由帝国建造的红海港口。被送往罗马参与屠杀盛宴的异国野兽就像是宏观尺度的追踪器,为我们指明了罗马人接触到新的疾病领域的途经。纬度上的物种梯度,是全球生物多样性最基本的事实,即生命形态在越靠近赤道的地方会越丰富。在温带和极地地区,反复出现的冰期周期性地清除了进化实验的成果,而且在寒冷的气候下,能量更少,生物间的相互作用也更少。热带地区是生物多样性的“博物馆”,在那里,更多的演化时间和更多的太阳能共同编织了一幅描绘生物复杂性的极其密集的织锦。这种规律也适用于包括病原体在内的微生物。在罗马帝国,人造连接网络在大自然构建的区域间,无拘无束地蔓延。罗马人帮助建立了一个世界,在这里,星火可以燎原,而且是跨越洲际的荒原。罗马历史在更长远的人类历史中,是一个关键的篇章。

有关细菌进化的历史,我们才刚刚开始有所了解。但在这里,我们可以认真地将罗马历史看作是病原体进化的更久远的全球故事中的一章,或许是非常重要的一章。在罗马人参与创造的微生物环境中,基因突变的随机游戏开展了巧妙的实验。如果罗马的命运是由大规模流行病的压倒性力量所导致的,那么,这是一种结构与偶然的离奇结合。

地球科学和基因革命的迫切研究告诉我们,气候变化和新兴传染病一直是人类历史的一部分。现在的问题不是是否要,而是如何将自然环境的影响嵌入到因果关系的序列中。