(二)从古典现实主义到新现实主义

倘若从修昔底德算起,至马基雅维里,再到摩根索,古典现实主义已经历了两千多年的生命历程,无疑是历史最悠久、最具生命力的国际关系理论,而且至今“依然没有过时”。 [1] 古希腊大历史学家修昔底德是奉献了西方现实主义国际政治理论思想的第一人,他对国际政治两大规律的洞察和阐释成就了他在现实主义国际关系理论思想史上无可辩驳的鼻祖地位,其一,“强者为其所能为,弱者受其所须受”所揭示的权力政治规律;其二,“雅典实力的增长及其在斯巴达激起的恐惧使战争不可避免”所揭示的安全竞争规律。 [2] 修昔底德在解释国际事件时,强调综合性地从人性与领导者的作用、国内政治与国家体制、国家间体系等三个层次进行立体的理解,因而民主和平论的代表性学者迈克尔·多伊尔(Michael Doyle,1948—)称修昔底德的现实主义思想为“复合现实主义”(Complex Realism)。 [3]

马基雅维里(Niccolo Machiavelli, 1469—1527)也是古典现实主义的代表,因其理论排他性地从“人性”层面去解读君主政治和国际政治,被称为“原教旨现实主义”。

[4]

《君主论》(

The Prince

)集中体现了马基雅维里的现实主义思想,该书所阐释的“君主哲学”以人性恶为前提,以重视权力争夺、关注利益冲突的政治观为核心,以君主“被畏惧优于被爱戴”为权力战略原则,被称为后世权力政治学者“思想与理论定位的基本坐标”。

在马基雅维里的政治思想中,有三大基本信条构成了现实主义哲学的基石:(1)历史由因果事件组成,其走向可以通过知识活动加以分析和理解,但不能像乌托邦主义者认为的那样通过“假想”得到引导;(2)理论不能像乌托邦主义者认为的那样创造实践,相反,是实践创造理论;(3)政治不像乌托邦主义者假定的那样是伦理的函数,相反,伦理是政治的函数。马基雅维里承认道德的重要性,但强调道德乃权力的产物,认为没有有效的权威,就没有有效的道德。

[5]

在马基雅维里的政治思想中,有三大基本信条构成了现实主义哲学的基石:(1)历史由因果事件组成,其走向可以通过知识活动加以分析和理解,但不能像乌托邦主义者认为的那样通过“假想”得到引导;(2)理论不能像乌托邦主义者认为的那样创造实践,相反,是实践创造理论;(3)政治不像乌托邦主义者假定的那样是伦理的函数,相反,伦理是政治的函数。马基雅维里承认道德的重要性,但强调道德乃权力的产物,认为没有有效的权威,就没有有效的道德。

[5]

20世纪,尽管有卡尔(E. H. Carr,1892—1982)、尼布尔(Reinhold Niebuhr,1892—1971)、凯南(George Kennan, 1904—2005)等杰出的现实主义学者,但摩根索无疑是古典现实主义理论的集大成者和最高峰,他的《国家间政治》是当之无愧的古典现实主义理论的扛鼎之作。在《国家间政治》一书中,摩根索以人性为逻辑起点,以“政治现实主义六原则”为理论内核,以“界定为权力的利益”为核心概念,循着“权力政治”与“和平政治”两条主线,建构了古典现实主义最宏伟的理论大厦。

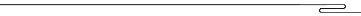

古典现实主义是典型的权力政治理论,其基本理论变量关系是人性导致权力政治,即国家间权力政治的根本动力在于人性中的“支配倾向”和“无限的权力欲”。 [6] 在摩根索看来,现实主义之所以得其名,在于两个根本原因,其一,它承认现实世界是一个“利益对立和利益冲突”的世界,是“人性中固有的各种力量起作用的结果”;其二,它旨在以历史实践为依托去实现“较小的恶”,而不以抽象原则为指导去追求“绝对的善”。 [7] 以此为基础,摩根索系统阐述了政治现实主义六原则:①政治由植根于人性的客观规律所支配;②界定为权力的利益这个概念是引导政治现实主义在国际政治领域披荆斩棘的主要路标;③界定为权力的利益作为客观分类具有普遍合理性,但特定的利益观念并非一成不变;④政治现实主义认可政治行动的道德要义,但认为抽象、普遍的道德准则不适用于国家行为;⑤政治现实主义拒绝承认特定国家的道德愿望等同于放之天下的道德法则;⑥政治现实主义坚持政治领域以权力关切为特征的独立性。 [8] 以六原则为主轴,摩根索进一步从“争夺权力”与“限制权力”两个方面论述了国家间权力政治的基本样式。在摩根索那里,国家的权力战略服务于三个目标,即维持权力、增加权力或显示权力,与之相适应的政策分别是现状政策、帝国政策与威望政策。在国际政治中,国家权力的限制主要有三种力量:国际均势、国际法、国际伦理与世界舆论,其中均势是最有效的力量。摩根索的权力政治理论可图示为:

如何实现世界和平是摩根索理论的另一主线,在他看来,通往国家间和平的主要道路有三条:一是以限制求和平,主要方法是裁军、集体安全、司法仲裁、和平变革,或建立国际政府来行使和平功能,譬如神圣同盟、国际联盟、联合国都被摩根索视为国际关系历史进程中重要的“国际政府”尝试;二是以转变求和平,主要方法是建立“世界国家”或“世界共同体”,但征服世界的不可能和内战的大量存在使“世界国家”的创建面临重重困难,难以成为维护持久世界和平的有效方案,即便联合国教科文组织和其他专门机构、北约、欧共体(欧盟)等国际共同体实验似乎可以作为创建“世界国家”的先声,但依然无法解决人民的效忠从主权国家转移到“世界国家”的难题;三是以调和求和平,主要方法是外交,灵活运用说服、妥协和武力威胁三种外交手段。

历史表明,由于“国家间关系的本质”是以国家主权为基础,前两种和平道路只是理想主义蓝图而难以真正实现,因此只有通过外交来使导致“大国对抗、引发战争灾难幽灵的政治冲突”得以“缓解和最小化”,从而“创造实现永久和平的前提条件”。 [9] 如何充分发挥外交的和平功能?摩根索提出了外交的四项基本原则:①外交必须摒弃十字军精神,求同存异,培育国家间的共同道德观念;②外交政策目标必须根据国家利益来确定,以适当的权力来支持;③外交必须以其他国家的观点来注视政治舞台;④国家必须愿意在一切非至关紧要问题上妥协。 [10] 摩根索特别重视外交妥协的和平价值,他阐述了外交妥协的五项先决条件:第一,为了实质性的真正利益放弃毫无价值的虚幻权利;第二,切勿把自己置于一种退则颜面尽失、进则风险重重的境地;第三,切勿让一个虚弱的盟国为你做决定;第四,不能把外交政策的制定和处理赋予军队,武装力量是外交政策的工具而不是它的主人;第五,在制定和推行外交政策时,政府要引导舆论方向,而不能成为舆论的奴隶,不能被舆论牵着鼻子走。 [11]

古典现实主义的理论领导地位到1979年时被彻底取代,这一年华尔兹出版《国际政治理论》一书, [12] 新现实主义理论瓜熟蒂落,成为现实主义范式的新王者。新现实主义理论的主要变量关系是国际结构影响国际结果和国家行为,其核心理论逻辑是国际结构的无政府性导致国家间的安全竞争和均势行为,主要内容有:

第一,国际政治理论必须是体系理论。在华尔兹看来,理论是“对规律进行解释”的思维创造, [13] 国际结果(international outcomes)只能从体系层次得到简约但有说服力的科学解释,而不能主要从单元(即国家)层次的原因推导出来。新现实主义认为,试图从人性、领导人、国家的政治制度和国内政治等因素出发去理解国际政治的思路只能算是外交政策理论,是一种通过将整体还原为部分的、“由内而外”的还原主义思路,它无法解释国际政治不因人和国家的不同而出现的重复性与连续性,这就使探寻体系层次的原因“既有必要,也有可能”。 [14] 华尔兹的国际结构主要有三项内容:体系的无政府性、单元功能的相似性和单元间的实力分配,其中实力分配是现实国际政治结构的关键因素,也是体系变革的主要动力,决定国际结构是两极还是多极。两极结构是最稳定的结构。结构主要通过社会化和竞争两种机制对国家行为产生影响。 [15]

第二,国际政治的根本动力是安全竞争。国内政治是等级制之下的政治,国际政治是无政府状态下的政治,即在国家之上没有中央权威,因而没有国际利维坦在危急时为各国提供帮助和安全保障。因此,国家在国际政治中的基本行为逻辑是自助自救,首要目标是国家安全。华尔兹指出,“在无政府条件下,安全是最高目标,只有生存有保障时国家才能安稳地追求安宁、利润、权力等利益”。 [16] 在这一点上,赫兹(John Herz, 1908—2005)的“安全困境”思想为华尔兹提供了直接的理论启示。华尔兹写道,“赫兹创造了‘安全困境’这个术语,用来描述各国因为拿不准彼此的意图,出于安全而武装自己,但却因此激发了恶性循环的情形。” [17] 安全困境的国际政治逻辑是,一国为保障自身安全而采取的措施,意味着降低了其他国家的安全感,军备竞赛由此螺旋升级,难以停止。按照当今英国学派的领军人物布赞(Barry Buzan,1946—)的说法,安全困境思想实际上铺垫了一个坚实的理论基础,使当时极为流行的从权力争夺视角解释国际政治的动力机制逐渐地转移到从安全竞争的视角来解释国际政治的动力机制。 [18] 国家间的安全困境在于国际体系的无政府本质,在华尔兹看来,也正是这个深深地根植于国际体系的结构难题阻碍了国家间的合作,他说,“不安全的环境条件——至少各国对于别国未来意图和行动的不确定性——妨碍了它们的合作。” [19]

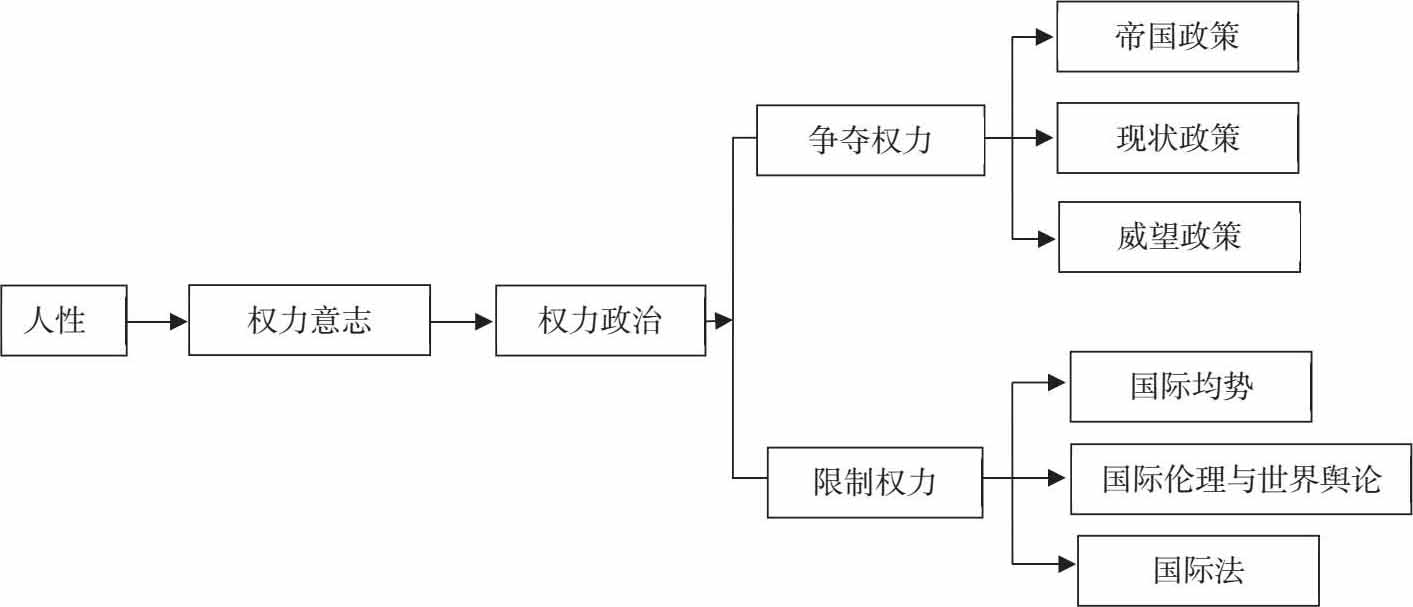

第三,国际政治是均势政治,国家追求安全最大化,因而追求“适量的权力”。新现实主义理论是一种结构逻辑下的均势理论,华尔兹说,“如果关于国际政治有什么别具一格的政治理论,那当属均势理论。” [20] 他认为,在无政府条件下,“体系促使国家去追求的目标是安全。增加的权力可以也可能不服务于该目标。” [21] 因此,“国家的首要关切不是谋求权力最大化,而是维护它们在体系中的地位。” [22] 根据华尔兹的这种权力—安全逻辑,权力作为国家安全的手段,积聚的安全效用存在一个临界点,超过这个点的权力积聚便无助于国家安全,甚至可能适得其反,损害国家安全。用华尔兹的话说,“如果国家拥有太少和太多的权力,它都会面临风险。虚弱可能招致较强力量本可阻止的敌人发动的攻击。过多的力量可能促使其他国家增加军备并聚合力量。权力是可能有用的手段,明智的政治家会设法掌握适量的权力。” [23] 显然,权力最大化之所以危险,是因为国际政治中的均势规律在起作用。在华尔兹看来,均势意味着实力强大的国家会自然地被其他国家视为安全威胁,加入较弱一方以防止出现霸权便是制衡战略的关键含义。尽管国家有利用他国的软弱和虚弱获取权力的动力,而且当时机成熟时这样的行动也的确有良好的战略意义,但倘若大国行动起来咄咄逼人,则潜在的受难者通常会采取行动来联合制衡进攻者,并会千方百计地挫败其获取额外权力的努力。 [24] 于是,进攻行为给进攻者带来的结果可能是权力和安全的受损,而不是权力和安全的收益。华尔兹的这种“地位维持说”被指责为“新现实主义的现状偏向”。 [25] 综上所述,华尔兹结构理论的权力政治逻辑可以简略地图示如下:

[1] Jack Snyder, “One World, Rival Theories”, Foreign Policy , Nov /Dec 2004, p.56.

[2] 转引自 Hayward R. Alker, Jr., “The Dialectical Logic of Thucydides’ Melian Dialogue”, The American Political Science Review, Vol. 82, No.3 1988, p.806.

[3] Michael W. Doyle, Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism, New York/London: W. W. Norton & Company, 1997, pp.49-92.

[4] Michael W. Doyle, Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism, chapter two,pp.93-110.

[5] Edward Carr, The Twenty Years ’ Crisis 1919 — 1939: An Introduction to the Study of International Relations, London: Macmillan, 1939(1981 printing), pp.62-63.

[6] Hans Morgenthau, Politics among Nations, p.155.

[7] Hans Morgenthau, Politics among Nations, pp.3-4.

[8] Hans Morgenthau, Politics among Nations, pp.4-15.

[9] Hans Morgenthau, Politics among Nations , p. 563.

[10] Hans Morgenthau, Politics among Nations , pp.584-588.

[11] Hans Morgenthau, Politics among Nations , pp.588-591.

[12] Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1979.

[13] Kenneth Waltz, Theory of International Politics , p.6.

[14] Kenneth Waltz, Theory of International Politics ,p.69.

[15] Kenneth Waltz, Theory of International Politics , p.74.

[16] Kenneth Waltz, Theory of International Politics , p.126.

[17] Kenneth Waltz, Theory of International Politics ,p.186.

[18] Barry Buzan, People, State, and Fear, 2nd ed. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 1991, p.4.

[19] Kenneth Waltz, Theory of International Politics, p.105.

[20] Kenneth Waltz, Theory of International Politics , p.117.

[21] Kenneth Waltz, Theory of International Politics, p.126.

[22] Kenneth Waltz, Theory of International Politics , p.126.

[23] Kenneth Waltz, “Realist Thought and Neorealist Theory”, in Robert Rothstein ed. The Evolution of Theory in International Relations, University of South Carolina Press, 1991,p.36; 亦可参阅“The Origins of War in Neorealist Theory”, Journal of Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 4, 1988, p.616.

[24] Kenneth Waltz, Theory of International Politics, chapters 6, 8.

[25] Randall Schweller, “Neorealism’s Status-Quo Bias: What Security Dilemma?”, in Benjamin Frankel, ed., Realism: Restatement and Renewal, London/Portland, Or.: Frank Cass, 1996, pp.90-121.