(三)防御性现实主义与进攻性现实主义

华尔兹的新现实主义理论具有典型的防御性特征,在“国家想要多少权力”的问题上,认为“国家专注于维护均势”,追求“不超过现有权力的权力”, [1] 其核心观点有三:第一,在无政府状态下,安全是首要目标,权力是手段,国家在国际政治中的根本关切是安全最大化,而不是权力最大化;第二,安全最大化逻辑使制衡(Balancing)成为国家的优先安全战略,而不是追随(Bandwagoning),这种国际均势机制导致追求权力最大化往往会遭到遏制和挫败;第三,安全最大化的可靠途径是追求国际权力均衡,维持均势现状。 [2]

20世纪80年代之后,以华尔兹的理论逻辑为引领,在沃尔特、斯奈德(Jack Snyder,1951—)、范埃弗拉(Stephen van Evera,1948—)和格拉泽(Charles Glaser,1955—)等人的推动下,防御性现实主义进一步发展,分析层次也从体系层次扩展到单元层次,但其理论核心依然是关注安全最大化、重视均势铁律、提醒大国过度扩张谋霸的危险,主张国家奉行适度的安全战略,避免冒失地追求权力最大化,避免走上过度扩张的危险道路。 [3]

沃尔特的理论是“威胁平衡理论”(Balance of Threat Theory), [4] 其核心问题是国际政治中的联盟因何而起,即“国家如何选择朋友”, [5] 包括两个核心变量:威胁与结盟,变量关系是威胁失衡导致国家结盟,其基本理论逻辑是国家在无政府状态下的结盟行为“取决于他们认识到的威胁”,国家不会单纯为了制衡最强大的国家而结成联盟,但会出于制衡威胁最大的国家而结盟,以维护自身安全,同时“影响国际体系作为整体的嬗变”。 [6] 在沃尔特的理论中,一国构成威胁的程度由四个要素决定:综合实力(aggregate power)、地理邻近性(geographical proximity)、进攻能力(offensive capabilities)和意图(perceived intentions),这就修正了华尔兹均势理论单纯以实力认定安全威胁的主张。一个综合实力强、地理上邻近、进攻能力高、侵略意图昭彰的国家是更大的安全威胁,可能导致相关国家联合起来,结成同盟对抗之。倘若最具威胁性的国家或国家集团比二号威胁者危险得多,便会导致威胁失衡,进而引发结盟以平衡威胁。 [7] 沃尔特理论的战略意义在于揭示了苏联被认为更加危险的根本原因,论证了为何美国为首的阵营可以积聚更多的力量,有效地平衡苏联威胁;为何美苏竞争形势的发展总体上对美有利,美国需要担心的不是盟友的背叛,而是如何避免错位的好战情绪激发其他国家的反对。 [8]

斯奈德的理论是“帝国神话论”, [9] 他主要从国内政治的层次进行分析,强调大国领导人在着手决策评估时,国内政治压力的重要性往往超过了国际政治压力。 [10] 斯奈德的理论围绕的核心问题是大国为何总是奉行扩张政策,而且往往走向过度扩张;其核心理论变量有两个:国内政治与对外扩张,其理论逻辑是以扩张求安全的战略观念被神话成国内政治中的意识形态,被国内政治中由各种利益集团所形成的卡特尔化的政治联盟用来推行对外扩张的政策,“以整个社会的普遍利益为幌子追求其狭隘利益”。 [11] 这些利益集团的狭隘利益系于帝国扩张、军事准备或经济自足,因而出于私利相互支持(logrolling)彼此的帝国主义利益或军事利益。斯奈德理论的防御性主要表现在,他认为国际体系的无政府性并不必然导致国家追求对外扩张,以扩张求安全的战略往往适得其反,这主要源自国际政治的两大规律:均势律与扩张成本增长律。均势律意味着帝国扩张会招致反对国家的压倒性联盟,从而陷入“自我包围”;扩张成本增长律意味着持续不断地向边缘地带的扩张会导致成本逐渐超过收益,陷入“帝国的过度扩张”。 [12] 斯奈德理论的政策含义在于,欲评估和预测一国对外政策的扩张性,仅仅关注体系特征是不够的,更应该关注该国国内政治的卡特尔化程度,卡特尔化程度越高,越有可能采取扩张性的政策,其他国家应据此采取相应的安全战略予以应对。 [13]

范埃弗拉的理论是“进攻—防御平衡理论”(Offense-Defense Theory),代表作是《战争探源:权力与冲突之源》, [14] 该书以战争原因为核心问题,检验了关于战争起源的五个现实主义假说:(1)若国家对战争结果抱有错误的乐观主义,则战争发生的可能性很大;(2)若首先动员或首先进攻一方占据优势,则战争发生的可能性很大;(3)若国家间相对权力产生剧烈波动,即机会之窗和脆弱之窗都很大,则战争发生的可能性很大;(4)若资源具有累积性,即控制资源可使国家能保卫或获得其他资源,则战争发生的可能性很大;(5)若征服比较容易,则战争发生的可能性很大。 [15] 以这五大假说为依据,范埃弗拉对现实主义理论做了两大修正,一是将其对整体权力结构的关注修正为对精细权力结构(fine-grained structure of power)的关注;二是将其对权力本身的关注修正为对国家权力认知的关注。 [16] 范埃弗拉理论的内核是,由于国际体系的无政府性本质,国家的首要目标是安全,战争的原因在于国家对国际权力的精细结构出现错误认知:夸大进攻性权力,夸大抢占先机带来的优势,夸大国际权力波动的程度和频率,夸大资源的累积性。 [17] 其主要观点有四项基本要素:第一,国家对国际权力结构的认知对发生战争的风险具有重大影响,国家发动战争的原因在于他们认为自己会赢,认为优势在先发制人一方,认为其相对权力处于相对衰落之中,认为资源具有高度累积性,最重要的是,认为征服是容易的。第二,国际权力的实际结构对发生战争的风险也有影响,但影响较小些,因为国家常常对国际权力的实际结构产生错误认知,而且他们只按其认知做出反应。第三,当代权力结构向来是良性的,先发制人的优势很小,大国相对实力的兴衰很少剧烈起伏,资源的累积性很低,征服非常困难。第四,各国认为当代国际权力结构是恶性的,即对上述精细结构的各方面反复产生错误的认知,从而导致大量现代战争成为“错误认知导致的战争”。 [18] 归根结底,范埃弗拉理论的核心逻辑是,一个“进攻主导”的世界,即征服被认为相当容易的世界,比一个“防御主导”的世界,即征服被认为非常困难的世界,更具战争危险。 [19] 第一次世界大战的根源便在于“进攻拜物教”在欧洲的兴起和泛滥。 [20]

格拉泽的理论是“权变现实主义”(Contingent Realism),

[21]

其代表作是《国际政治的理性理论》。

[22]

以华尔兹为代表的主流结构现实主义强调国际无政府性及其自助逻辑必然带来激烈的国家间竞争,从而阻碍国际合作,格拉泽认为这种悲观主义观点是一种“竞争偏见”,是站不住脚的。

[23]

在格拉泽看来,竞争对手可以通过合作性政策而非竞争性政策去实现其安全目标,它们“应该”在条件许可的情况下将合作作为优先选择。

[24]

格拉泽认为,国家获得和维持满足安全需要的军事实力一般有三种同样重要的途径:“加强军备”“结交盟友”和“达成军备控制协议”,自助本身并不能说明国家会优先选择合作还是选择竞争,合作政策也被认为是一种重要的自助形式,尤其是在相互节制的军备控制承诺比竞争性政策更能提供国家安全的情况下,就更是如此。

因而,权变现实主义是一种结构理论,其理论内核是国际无政府状态不会导致追求安全的国家奉行竞争性战略的普遍趋势,相反,在一系列条件下,合作才是一个理性国家的最佳选择。根据格拉泽的分析,一国的战略选择有赖于三种变量的影响:一是该国自身的动机;二是影响该国军事潜力的物质因素,如权力和进攻—防御平衡态势;三是国家动机的相关信息,如A国对B国动机的看法及其对B国掌握A国动机的信息的判断。因此,安全困境不仅仅是物质意义上的,更是信息意义上的,它对国家战略行为的影响逻辑是,“如果追求安全的国家认为其对手也很可能是一个安全追求者,如果防御相较之下比进攻相对容易,那么安全困境就不严重,合作和克制就更有吸引力。”

因而,权变现实主义是一种结构理论,其理论内核是国际无政府状态不会导致追求安全的国家奉行竞争性战略的普遍趋势,相反,在一系列条件下,合作才是一个理性国家的最佳选择。根据格拉泽的分析,一国的战略选择有赖于三种变量的影响:一是该国自身的动机;二是影响该国军事潜力的物质因素,如权力和进攻—防御平衡态势;三是国家动机的相关信息,如A国对B国动机的看法及其对B国掌握A国动机的信息的判断。因此,安全困境不仅仅是物质意义上的,更是信息意义上的,它对国家战略行为的影响逻辑是,“如果追求安全的国家认为其对手也很可能是一个安全追求者,如果防御相较之下比进攻相对容易,那么安全困境就不严重,合作和克制就更有吸引力。”

显然,格拉泽的理论是“一种理性的规范理论”,旨在揭示为何合作才“应该”是无政府条件下“安全追求者的最优选择”。

[25]

格拉泽理论最重要的政策含义在于它对中国崛起对美国安全和中美关系的影响持一种乐观主义的态度和判断,强调无论是中国崛起后的中美安全实力对比,还是中国的动机,都不会造成促使美国发动预防性战争的安全压力,因为美国依然享有多重防御优势,特别是巨大的核武器优势所具有的威慑效应,因而美国会很安全,中国的安全利益也会得到保障。

[26]

显然,格拉泽的理论是“一种理性的规范理论”,旨在揭示为何合作才“应该”是无政府条件下“安全追求者的最优选择”。

[25]

格拉泽理论最重要的政策含义在于它对中国崛起对美国安全和中美关系的影响持一种乐观主义的态度和判断,强调无论是中国崛起后的中美安全实力对比,还是中国的动机,都不会造成促使美国发动预防性战争的安全压力,因为美国依然享有多重防御优势,特别是巨大的核武器优势所具有的威慑效应,因而美国会很安全,中国的安全利益也会得到保障。

[26]

与防御性现实主义并行发展的是米尔斯海默的进攻性现实主义,其代表作是《大国政治的悲剧》。 [27] 进攻性现实主义是一种结构理论,其理论内核是无政府体系促使国家以安全最大化为终极目标,但与华尔兹不同的是,米尔斯海默强调权力是维护安全的唯一可靠手段,追求安全就意味着追求权力,追求权力也是服务于追求安全。因此,权力最大化是实现国家安全最大化的最可靠方式。权力最大化的理想结果是获得地区霸权地位,成为体系中遥遥领先的大国或唯一大国。

进攻性现实主义建立在五个有关国际关系的基本假定之上: [28] 第一,国际体系处于无政府状态,主权国家之上“没有中央权威”,国家生存环境的根本特征便是“没有守夜人”。第二,大国内在地拥有军事攻击能力,拥有彼此伤害甚至相互摧毁的资本,对彼此构成潜在危险,军事力量越雄厚,其危险性就越大,越令人生畏。第三,各国对别国意图无法百分之百准确认定。意图的不确定性主要有四个方面的含意:①没有国家能确信不会在任何时候、任何情况下遭到他国的军事攻击;②国家并非必然拥有敌对性意图,但意图的不确定性使国家不可能相信别国都“具有可靠的善意”;③攻击的可能原因很多,没有国家能确信别国不会受到任意一种原因的驱动;④意图变动不居,别国意图可能“今朝友善,明日仇恶”,难以预测。第四,生存是大国的首要目标,即“维护自己的领土完整和国内政治秩序的自治”,一旦一国被征服,它便失去了追求其他利益的地位。第五,大国是理性行为体,这主要有三层含义:①国家“明了其外部环境,并从战略高度考虑自己的生存之道”,这个外部环境是指国际体系的无政府状态和他国拥有军事攻击力量的现实,各国对此心照不宣,笃信不疑;②国家“考虑别国的偏好,关注自己的行为会如何影响别国的行为,也掂量别国行为会如何影响自己的生存战略”;③国家“既重视其行为的长期影响,也重视其直接影响”,国家会对行为的长期和短期权力效应认真加以甄别。 [29]

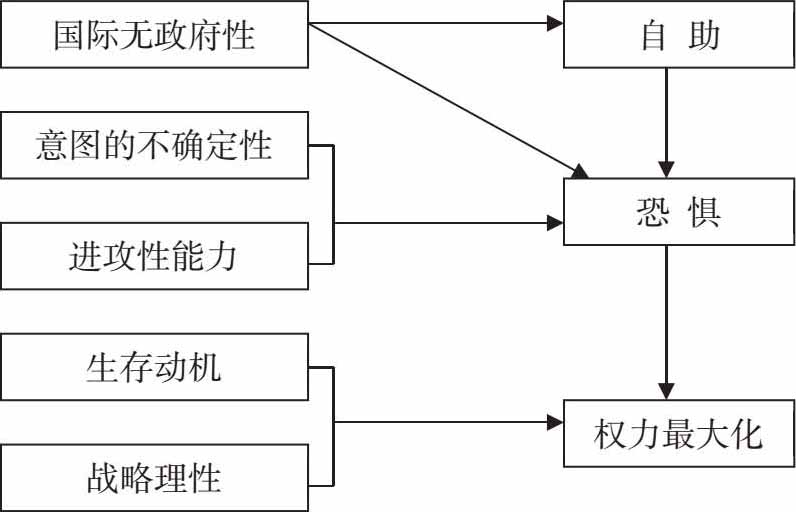

米尔斯海默强调,上述五个假设命题中的任何一个都不足以单独导致国家间的进攻性行为,但它们共同作用为大国进攻性地思考和行动创造了强大的驱动力,恐惧、自助和权力最大化成为普遍的国家心理和行为模式。上述理论假定及其国家行为推论塑造了进攻性现实主义的基本逻辑架构,如下图所示:

没有合法中央权威施救、缺乏有效惩罚进攻者的机制、其他大国作为潜在威胁的现实使各国的安全和生存只能依靠自己,而不能指望别人的保护,国家最根本的行为模式是“自助”。尽管“自助”逻辑并不排除国家的结盟倾向,但联盟“只是一时的权宜之计”,今天的盟友可能是明天的敌人,今天的敌人也可能是明天的盟友。在这种自助逻辑影响下,各国都倾向于认为自己易受攻击而孤立无援,国家利益是根本行为准则,不会为了他国或国际社会的利益而做出牺牲,国家间的政治竞争远比纯粹的经济竞争危险,政治竞争的恶化可能意味着血腥的战争,乃至带来国家的毁亡。因此,利己思维必然是国家理性的核心特征。

在国际无政府性体系状态下,各国所拥有的攻击能力和可能的进攻动机使国际关系中的猜疑无处不在,信任的余地甚微,米尔斯海默说,“在一个各国相互依赖的高度动态化的经济体系中,总会有出现讹诈和边缘政策的可能。” [30] 即便国家间的相互恐惧会随着时空的变化而波动,但由于不确定性的存在,猜疑和恐惧永远无法消除。

在米尔斯海默看来,大国间的相互疑惧程度是分析国际政治的重要参数,它“在很大程度上决定着大国间安全竞争的烈度和大国战争的可能性”。其逻辑是,疑惧程度越高,彼此的安全感越弱,竞争烈度也就越强,冒险性安全政策越易于获得政府和公众的认可,战争可能性也就越大。 [31] 米尔斯海默强调,权力关切通过三种主要方式影响国家间的恐惧程度:(1)与不具备核能力的情形相比,一国若能从核攻击中生存下来,并具有核报复能力,其恐惧会降低;(2)被巨大水体分隔的大国比陆上接壤的大国之间相互更少惧怕;(3)国家间的权力分配明显影响国家间惧怕的程度。与之相对应,国家间相互恐惧的缓解必须有赖于:(1)足够的战略威慑能力和战略生存能力;(2)巨大水体(或缓冲地区)的阻遏力量;(3)大致平衡的国际权力分配。 [32] 其中,除了第(2)条取决于国家意志和努力无法改变的地理因素之外,第(1)和(3)都涉及到权力建设和权力积聚问题。这实际上体现了安全困境塑造国家追求权力最大化的政策思维和国际行为的深层机制。

恐惧和自助的必然逻辑推论是,国家必须拥有有效保障自己生存下去的可靠手段。在国际政治中,权力是确保安全和生存的终极手段,但对于决策者来说,根本无法像防御性现实主义者主张的那样通过追求“适量”的权力来维护国家安全,因为安全态势的动态性特征导致了安全计量的非现实性,从而无法行之有效地确认多大的权力才足以保证国家安全。于是,国家必须高度关注自己的相对权力,关注国际权力的分配及其变动,追求权力最大化,“最大的权力确保最大的安全”成为大国安全理念的核心原则,各国往往尽其所能地扩展国家实力,最终,“大国认识到确保安全的最佳途径是获得霸权,从而消除其他大国的挑战可能性。”“只有一个被误导的国家才会因为自认为已有足够确保生存的权力而放弃成为体系霸主的时机。”在这种霸权诱惑的逻辑影响下,各国不仅挖空心思地利用对方的弱点为自己谋取权力利益,也千方百计地确保自己不被别国所利用。从这个意义上说,“国家根本上既注意防御,也重视进攻。” [33] 进攻意味着四个具体的政策目标:(1)因为水域的阻遏力量和核垄断的不可能,不可能出现一个全球霸主,所以大国会谋求所处地区的霸权地位,并阻止出现别的地区霸权;(2)追求财富份额最大化,积累军事实力的社会经济基础;(3)建设地区内最强大、有足够海空力量支持的地面力量;(4)寻求核优势。 [34] 当然,理性的大国并非总是纯粹按其权力思维中的进攻性意图来制定和实施对外政策,相反,它们的进攻都是“精心算计的”,而不是草率鲁莽的。这其中的玄机就在于,“老成练达的权力最大化追求者要懂得何时该主动出手,何时该按兵不动。” [35]

与进攻性现实主义不同,防御性现实主义认为,追求权力最大化的进攻行为会因为均势逻辑而成为“自我挫败”的战略,进攻性现实主义如何超越这种“防御逻辑”而使“进攻”成为大国的生存理性?这其中的关键在于,米尔斯海默反对“制衡”与“追随”的两分法,认为制衡与推诿(buck-passing)才是大国面对均势破坏行为时的主要战略选择,而且权力理性决定了推诿战略的优先性。制衡战略指积极采取行动,直接参与遏制危险的对手,承担阻止侵略者颠覆均势的责任,消耗实力以维护既有的权力分配现状。 [36] 推诿战略指在面对均势挑战者时把遏止侵略者的重担转嫁给盟友或别国,自己则袖手旁观。米尔斯海默认为,权力受到威胁的国家怀有强烈的动机去奉行推诿战略,因为它①代价较低:战争的代价由盟友承担,保存了自己的实力;②有利于均势的利己转移:进攻者和责任承担者可能陷入长期的消耗战,使推诿者比二者皆强;③减少直接威胁,避免多线作战。 [37] 正是推诿优先于制衡的权力理性使国际政治中的均势同盟难以自动形成,给进攻者创造了追求权力最大化的战略空间,这成为进攻性现实主义逻辑链条上最重要的一环。

进攻性现实主义最重要、最具影响的政策价值在于它对中美关系的分析和预测,认为中国持续发展的经济实力必然推动中国不断增强军事实力,致力于谋取东亚霸主地位,即成为东亚唯一最强大的大国,像美国雄霸西半球一样。当然,美国也必然会从自身权力—安全最大化的需要出发,千方百计阻止中国成为东亚地区霸主,于是,中美安全竞争不可避免地会走向紧张,甚至不排除矛盾升级而出现中美间冲突和有限战争的可能。 [38]

[1] John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , New York and London: W.W. Norton &Company,2001, pp.19-22.

[2] Kenneth Waltz, Theory of International Politics , p.126.

[3] 专门对防御性现实主义进行学理述评的文章,参见Jeffrey W. Taliaferro, “Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited”, International Security , Vol. 25, No. 3 (Winter 2000/01),pp.128-161.

[4] Stephen Walt, The Origins of Alliance, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990(paperbacks),p.38.

[5] Stephen Walt, The Origins of Alliance , p.1.

[6] Stephen Walt, The Origins of Alliance , p.vii, p.1.

[7] Stephen Walt, The Origins of Alliance , pp. 264-265.

[8] Stephen Walt, The Origins of Alliance , pp. 282-285.

[9] Jack Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition, Ithaca: Cornell University Press, 1991.

[10] Jack Snyder, Myths of Empire , pp.19-20.

[11] Jack Snyder, Myths of Empire , pp.1-2, 31.

[12] Jack Snyder, Myths of Empire , p.6.

[13] Jack Snyder, Myths of Empire , pp.320-321.

[14] Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflic , Ithaca &London: Cornell University Press, 1999.

[15] Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflic , p.4.

[16] Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict pp.7-9.

[17] Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflic , p.11.

[18] Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflic , p.255.

[19] Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflic , p.118.

[20] Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflic , chapter 7.

[21] Charles L. Galser, “Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help”, International Security, Vol.19, No.3 (Winter 1994/95), p. 52.

[22] Charles L. Glaser, Rational Theory of International Politics: The Logic of Competition and Coop eration , Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010.

[23] Charles L. Glaser, Rational Theory of International Politics , pp.59-60.

[24] Charles L. Glaser, Rational Theory of International Politics , p.51.

[25] Charles L. Glaser, Rational Theory of International Politics, p.270.

[26] Charles L. Glaser, Rational Theory of International Politics , pp.272-274.

[27] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , New York/London: W. W. Norton &Company, 2001.

[28] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , pp.30-32.

[29] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, p.31.

[30] John J. Mearsheimer, “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War”, International Security , Vol.15, No.1(Winter,1990/91), p.46.

[31] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, pp.42-43.

[32] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , pp.43-45.

[33] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , p.35.

[34] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , pp.138-147.

[35] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , p.40.

[36] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , pp.156-57.

[37] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , pp.158-62.

[38] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics , New York/London: W. W. Norton &Company, 2014, chapter X.