麦田里的新居民

兰考的春天再次来临。

一望无垠的麦田里,麦苗青青,长势喜人。在每一位农民的心里,绿油油的麦田是春天里最美好的风景。不过,这一年的麦田,与从前有了大不同。麦田里,多了一棵棵清秀挺拔的泡桐树。

要是你感到好奇,想知道这些麦田里的新居民是怎么回事,只要随便拉住一位在麦田劳作的农民,他就会乐呵呵地告诉你——这个嘛,是焦书记在兰考全县推行的农桐间作,就是在同一块地里同时种农作物和泡桐树,以农作物为主,兼种泡桐树,大约每亩农田里,种上四棵泡桐树。

要是你继续追问农民:农桐间作有什么好处吗?泡桐树会不会抢夺农作物的营养?会不会挡住阳光,使得农作物光照不够?他们多半会憨厚地笑着说,这些还是去请教苗木试验场的小朱吧,人家才是专家嘛。

的确,朱礼楚是一位当之无愧的种植泡桐树的专家。兰考的农桐间作大计划里,饱含着小朱的汗水和泪水,梦想和希冀。所以,小朱乐于回答任何关于农桐间作的问题。

“农桐间作的好处大着呢,”他会这样告诉你,“首先,可以使农作物增收。泡桐树扎根很深,从土壤深处吸收营养,所以,不会抢了农作物的营养。别看一亩地只种四棵泡桐树,却能很好地为农作物挡住风沙,特别是消除热干风,对改变农田小气候十分有效,每亩地的粮食能增产20%左右呢。其次,泡桐树成材以后可以卖钱,可以给农民带来一笔不菲的收入……”

小朱是个文静、清秀的年轻人,话并不多,但只要提到焦裕禄这个名字,他的眼睛里便会有光芒闪过,他会打开话匣子,讲起他和焦裕禄之间的故事——

从林业大学毕业后,小朱怀着热情和梦想奔赴兰考,决心要为兰考的林业发展贡献自己的青春和力量。可是,当他踏出火车的车厢,踏上兰考土地的那一刻,他的决心就开始动摇了。那天的风很大,漫天的沙尘落在他的头发里,耳朵里,鼻孔里。他开口想要说话,喉咙里立刻有种沙沙的感觉,他赶紧闭上嘴巴,牙齿竟咬到了咯咯响的沙子!他问自己,这样的环境,他真的能长期坚持下去吗?

更大的考验还在后面。小朱是江西人,从小是吃着软软糯糯的米饭长大的,但是到了兰考后,却几乎一天三顿只能吃到红薯面窝头。红薯面窝头刚出锅时还算软和,但很快就变得又干又硬,难以下咽,对于小朱的肠胃真是一种巨大的考验。

渐渐地,他生出了离开兰考的念头。但他也知道,离开,就意味着背弃自己的梦想,所以他一日日犹豫着,迟疑着,心里很是痛苦。有几次,他真的已经来到了火车站,但到最后,他还是下不了决心。

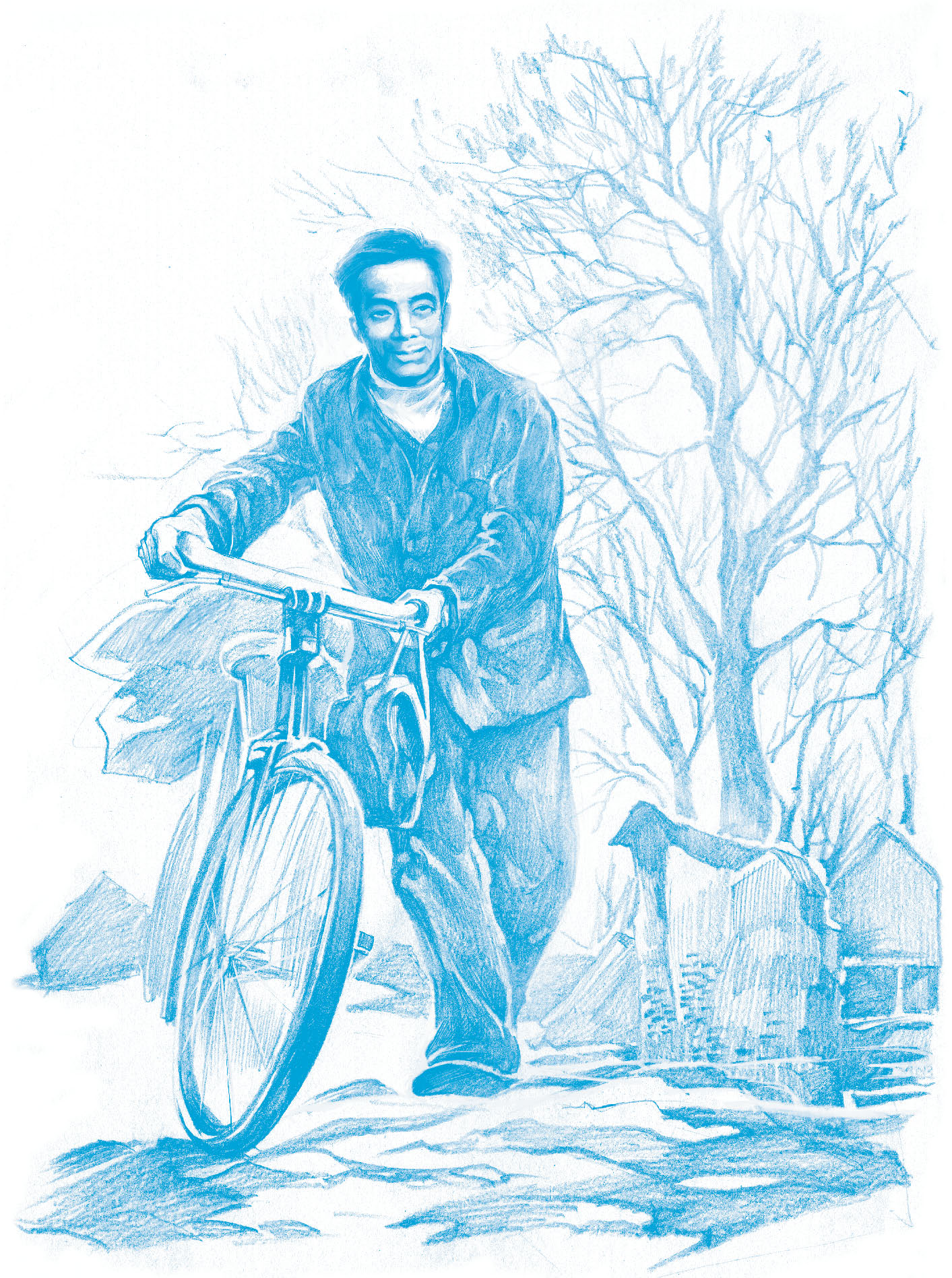

这天,焦裕禄兴冲冲地来找小朱。焦裕禄推着他的破自行车,后车座上驮着两个大袋子,满头大汗,风尘仆仆,脸上却满是笑容。

“两袋大米,送给你的!”焦裕禄说着,把两个大袋子从自行车上搬了下来,“我知道你吃不惯红薯面窝头,这些大米先给你改善伙食吧。还有啊,我已经向县委申请过了,照顾到你的情况,以后会尽量给你配给大米的!”

小朱望着那沉甸甸的两袋子大米,一时说不出话来。在那时的兰考,这样的两袋大米是多么珍贵的馈赠啊!焦书记的这份关心和情谊,让小朱的心里感到暖洋洋的。

更让他感到温暖的,是焦书记的一番肺腑之言。焦书记对他说:“咱们兰考是风沙区,又连年遭灾,生活条件肯定是艰苦了些。可是,咱们兰考也是个大有可为的地方啊。兰考有九十万亩耕地,我们规划了四十万亩农桐间作,对于像你这样的研究泡桐树的大学生,是个可以大展宏图的地方啊。你想啊,到哪儿还能找到这么大的研究基地啊?”

“你看,那棵泡桐树为什么长得好?因为它的根扎得深啊,”焦裕禄指着一棵枝叶繁茂的泡桐树说,“做人也是一样,选好一个地方就要扎下根来,坚定,踏实,不畏惧风吹雨打。就像这棵泡桐树,根深才能叶茂啊……”

和焦书记的这次谈话之后,小朱的心安定了,他心无旁骛地投入工作中,再也没有动过离开兰考的念头。

很久以后小朱才知道,其实焦书记当时已经病得很重了。焦书记送给他的那两袋大米,是县里考虑到焦书记的身体情况特别配给的。可是焦书记却牵挂着年轻的小朱,一粒米也没有留给自己。