1.风水的哲学基础(1):阴阳观念

阴阳学说是风水学的指导思想,它将宇宙世间万物分为阴阳两大类,认为一切事物的形成、发展与变化,全在于阴阳二气的运动和转换。

《易经》中的阴阳

《易经》中的阴阳

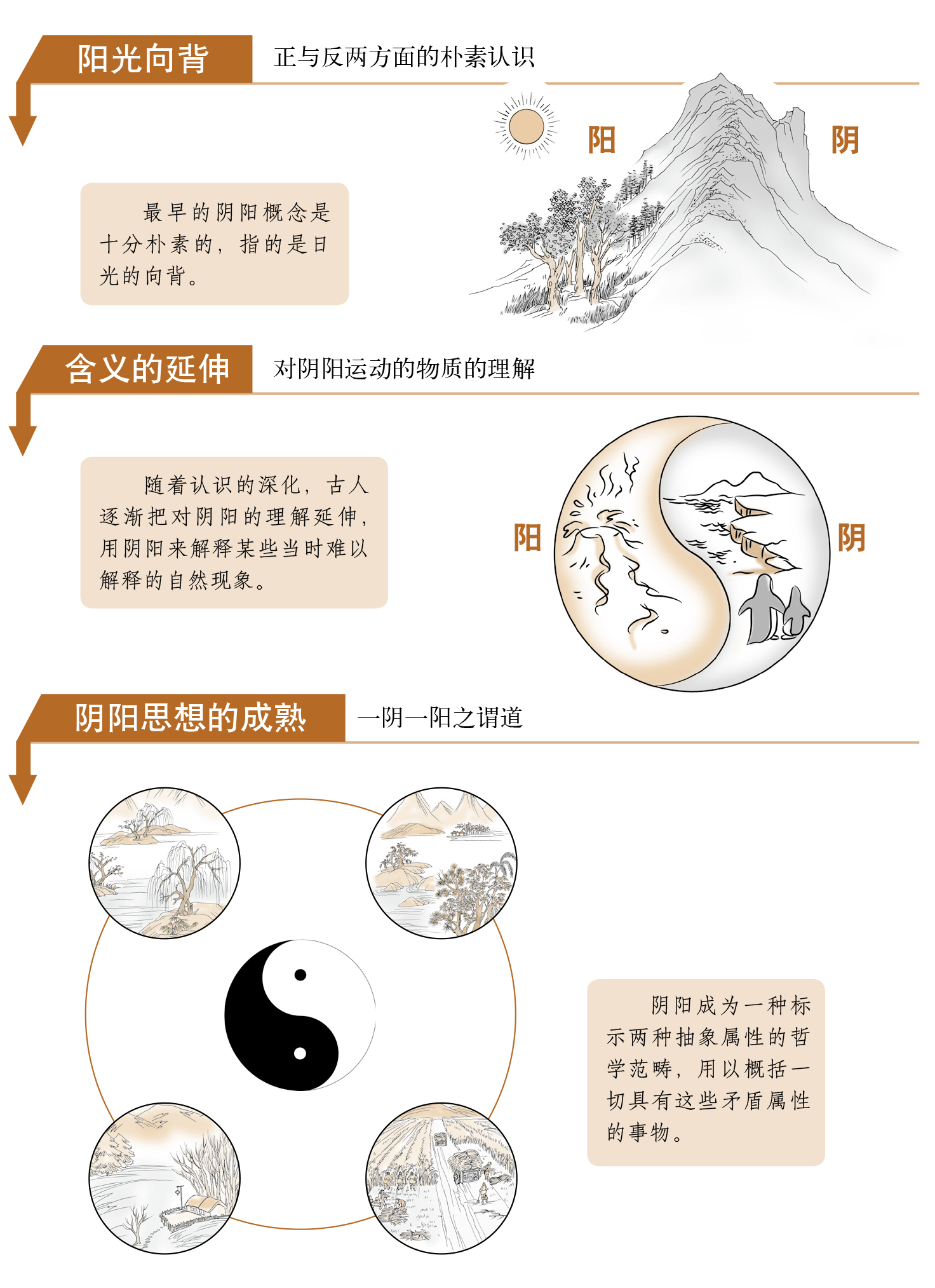

阴阳学说是中国传统文化的一种宇宙观和方法论,在《易经》中得到充分体现。《易经》八卦中的阴(--)爻和阳(—)爻,以阴阳二气为中心,从千变万化纷繁复杂的事物中概括出八种基本物质形态,并以天、地、水、火、雷、风、山、泽命名,从而创造了八卦。八卦和六十四卦几乎都是由阴爻和阳爻组成,体现了每一卦中阴阳的互依和互制,即使纯阳乾卦也有纯阴坤卦相配。

在《易传》中,我们可以看到不少关于阴阳的概念,把阴阳看成宇宙间一切事物运动变化最根本的原因,《系辞传》从哲学高度概括为“一阴一阳之谓道”,认为阴阳是“道”的基本内涵。《易传》这一思想是中国哲学思想史上的重大飞跃。

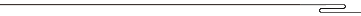

阴阳学说的由来

阴阳概念的提出和演变是一个不断深化和完善的发展过程,其概念最迟在殷商之际已经见诸文字记载,并盛行于春秋战国时期,其后千余年的发展使其成为中华传统文化的重要思想之一。

对立统一的世界

对立统一的世界

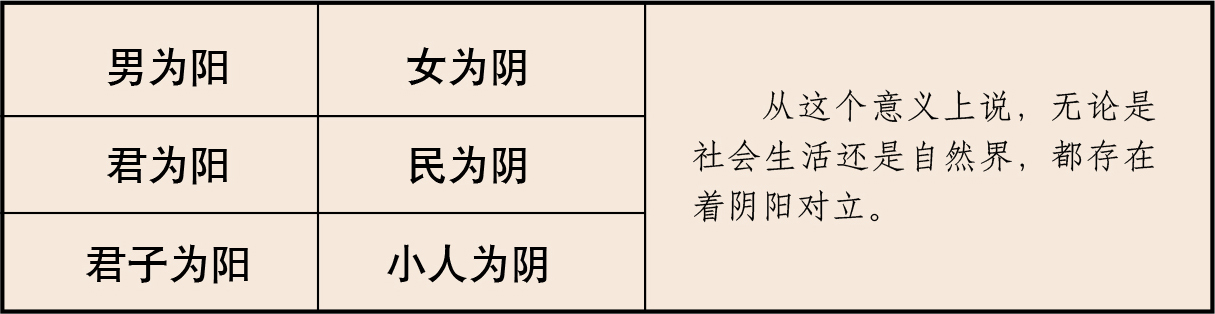

阳、阴在《易经》中是具有普遍意义的范畴。天为阳、地为阴、日为阳、月为阴、山为阳、水为阴。在动物中雄为阳、雌为阴。天道有阴阳,地道有刚柔,人道有仁义。在人类社会中,君为阳、臣为阴。君子为阳、小人为阴。总之,宇宙的一切,都是由相互对立的阴、阳所组成。爻有阴阳、卦有阴阳,这些都是对客观世界中阴阳的描写和反映。

阴和阳,既可以表示相互对立的事物,又可用来分析一个事物内部所存在着的相互对立的两个方面。一般来说,凡是剧烈运动着的、外向的、上升的、温热的、明亮的,都属于阳;相对静止着的、内守的、下降的、寒冷的、晦暗的,都属于阴。以天地而言,天气轻清为阳,地气重浊为阴;以水火而言,水性寒而润下属阴,火性热而炎上属阳。

世界是物质性的整体,自然界的任何事物都包括阴和阳相互对立的两个方面,而对立的双方又是相互统一的。阴阳的对立统一运动,是自然界一切事物发生、发展、变化及消亡的根本原因。阴阳的矛盾对立统一运动规律是自然界一切事物运动变化固有的规律,世界本身就是阴阳二气对立统一运动的结果。

万物皆有阴阳:阴阳的特性

万物皆有阴阳:阴阳的特性

阴阳是互相关联的一对事物,如果两个事物互不关联,或不是统一体的两个对立方面,就不能用阴阳来区分其相对属性及其相互关系。事物的阴阳属性具有以下五方面的特点:

(1)相对性 事物的阴阳属性并不是绝对的,而是相对的。这种相对性,一方面表现为在一定的条件下,阴和阳之间可以发生相互转化,即阴可以转化为阳,阳也可以转化为阴。另一方面,体现于事物的无限可分性。

(2)相关性 事物的阴阳属性并不是孤立的,而是相关的。用阴阳所分析的事物或现象,应该是在同一范畴、同一层次或同一交点的,即相关的基础上的。不相关的事物或现象不宜分阴阳。如:以天而言,则昼为阳,夜为阴。

(3)普遍性 事物的阴阳属性并不是特殊的,而是普遍的。凡属于相关的事物或现象,都可以用阴阳对其各自的属性加以概括分析。如:水与火、动与静。

(4)变化性 事物的阴阳属性并不是一成不变的,而是相对的。各种事物或现象的阴阳属性不是一成不变的,在一定条件下可转化。如:中原十月份的气候较之七月份的炎夏,属阴;但较之十二月份的严冬,又属阳。

(5)可分性 阴阳还具有可分性,阴阳之中可再分阴阳。如:以天而言,昼为阳,夜为阴;白昼又可再分,上午为阳中之阳,下午为阳中之阴;黑夜亦可再分,前半夜为阴中之阴,后半夜为阴中之阳。

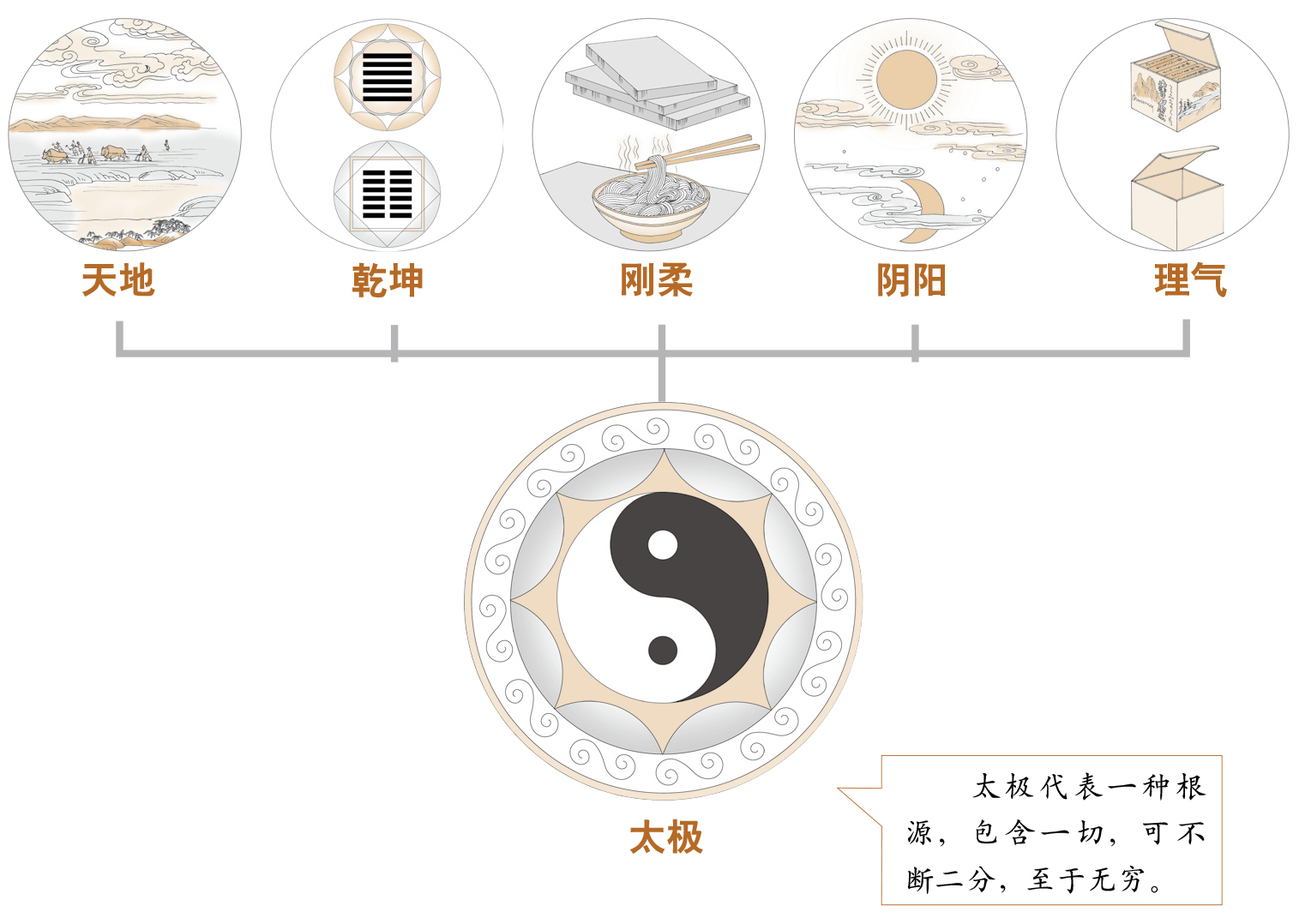

阴与阳

阴阳学说在《易经》中得到充分体现。所谓太极生两仪,太极指的是宇宙原始的混沌状态,是天地、乾坤、刚柔、阴阳等的混合体,可不断二分;两仪指天地,引申代表一切可二分的、相对的事物。

太极

社会现象的阴阳