第一节

小儿推拿常用基本手法

一、推法

推法分为直推法、分推法、合推法和旋推法。

(一)直推法

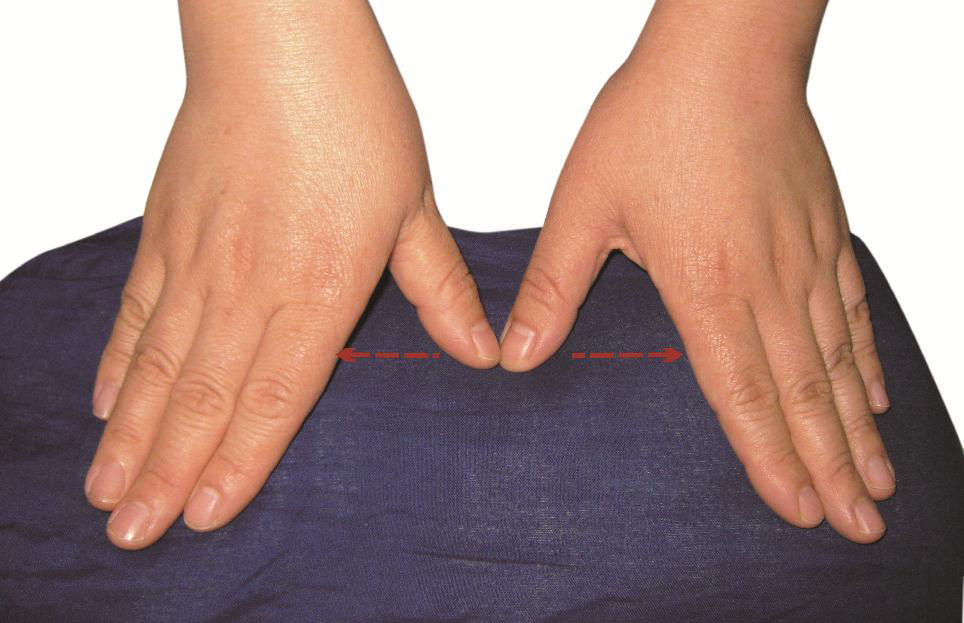

定义:术者用拇指桡侧或指面,或并拢的食、中指二指指面在穴位上做直线推动的手法,称为直推法(图1-1)。

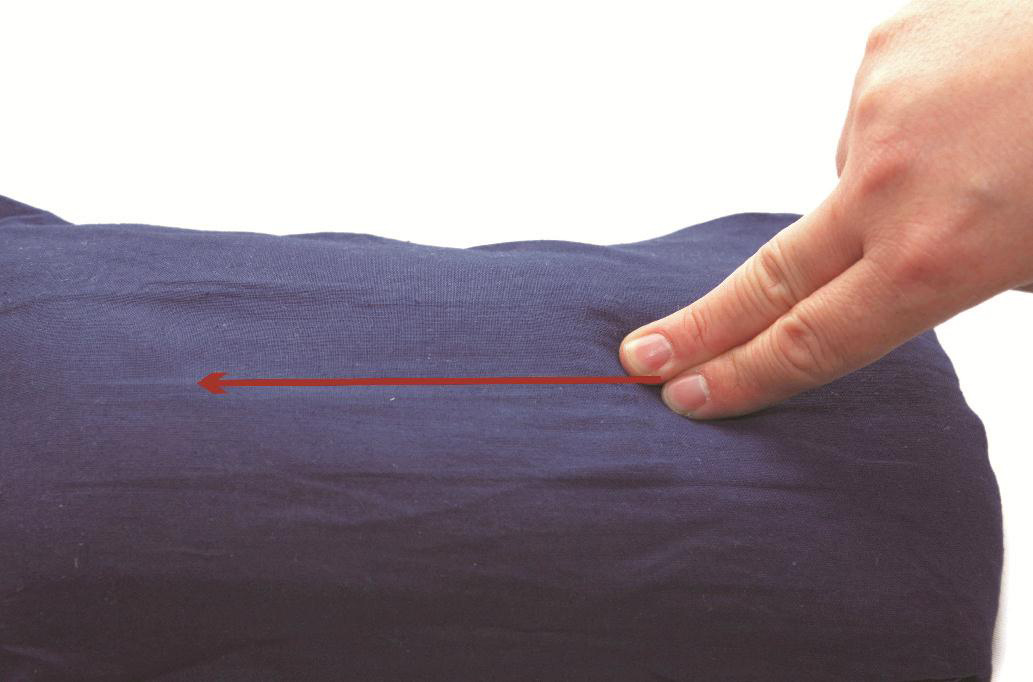

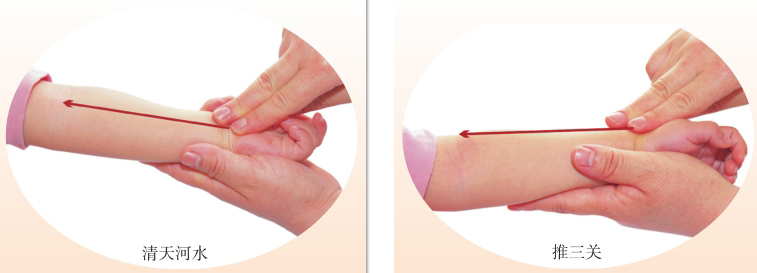

适用部位:多用于手部、前臂、头颈、胸腹部等线状或面状穴位,如补脾经,补肾经,清天河水,推三关,推天柱骨,推膻中等(图1-2~图1-5)。

图1-1 直推法

图1-2 补脾经、补肾经

图1-3 清天河水、推三关

图1-4 推天柱骨

图1-5 推膻中

作用:具有疏通经络和气血等作用。

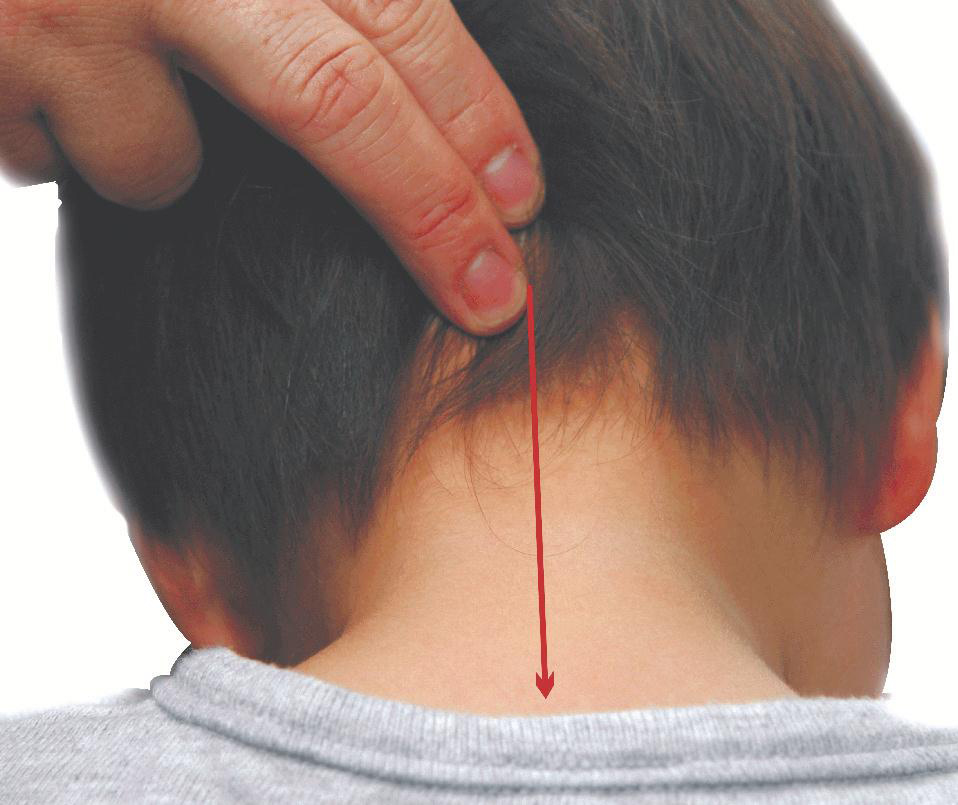

(二)分推法

定义:术者用两手拇指桡侧面或指面,从穴位中央向两侧同时分开推动,或做“八”字形推动的手法,称为分推法(图1-6)。

图1-6 分法

适用部位: 多用于手部、头面、胸腹、背部等呈对称分布的穴位,如分阴阳,分坎宫,分腹阴阳,分推肩胛骨等(图1-7~图1-10)。

作用:具有平衡阴阳,开窍行气,调和脏腑等作用。

图1-7 分阴阳

图1-8 分坎宫

图1-9 分腹阴阳

图1-10 分推肩胛骨

(三)合推法

定义:术者用两手拇指桡侧面或指面,从穴位两侧向穴位中央同时合拢推动的手法,称为合推法(图1-11)。

适用部位:多用于手部、胸腹等呈对称分布的穴位,如合阴阳等(图1-12)。

作用:具有平衡阴阳,调和脏腑等作用。

图1-11 合法

图1-12 合阴阳

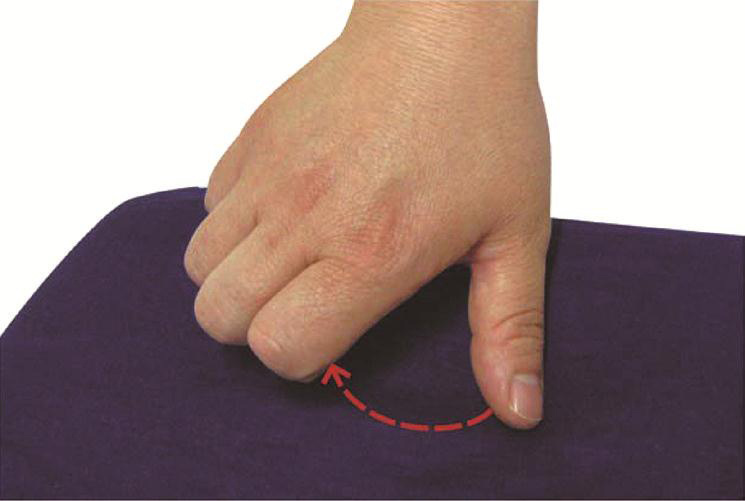

(四)旋推法

定义:术者用拇指螺纹面在穴位上做顺时针或逆时针方向的旋转推动的手法,称为旋推法(图1-13)。

图1-13 旋推法

适用部位:多用于手指的五经穴,如补脾经等。

作用:具有调和脏腑气血等作用。

推法手法要领:操作时肩肘要放松,沉肩、垂肘、悬腕,指要伸直,以前臂及肘带动手指运动,以防指劳损。动作要协调、持久、深透而富有节奏,轻而不浮,快而着实。直推法行如直线,不得歪曲,以防动了其他经。旋推法着力面要呈螺旋形,均匀接触受力面。操作频率为120~200次/分钟。

二、拿法

定义:术者以拇指与食、中二指或其余四指缓慢地对称用力,夹持、提起或同时捏揉治疗部位的手法,称为拿法(图1-14)。

图1-14 拿法

适用部位:多用于颈项、四肢、肩部、腹部等点状穴位,如拿风池,拿列缺,拿仆参,拿肩井,拿肚角等(图1-15~图1-18)。

作用:具有解表发汗,开窍醒神,通经活络,镇静止痛等作用。

手法要领:操作时,肩臂及腕部放松,掌指协调用力,捏拿治疗部位;或逐渐用力上提,进行一松一紧的捏提动作,动作应缓慢柔和而富有节律,用力要由轻到重,再由重到轻。

图1-15 拿风池、拿列缺

图1-16 拿仆参

图1-17 拿肩井

图1-18 拿肚角

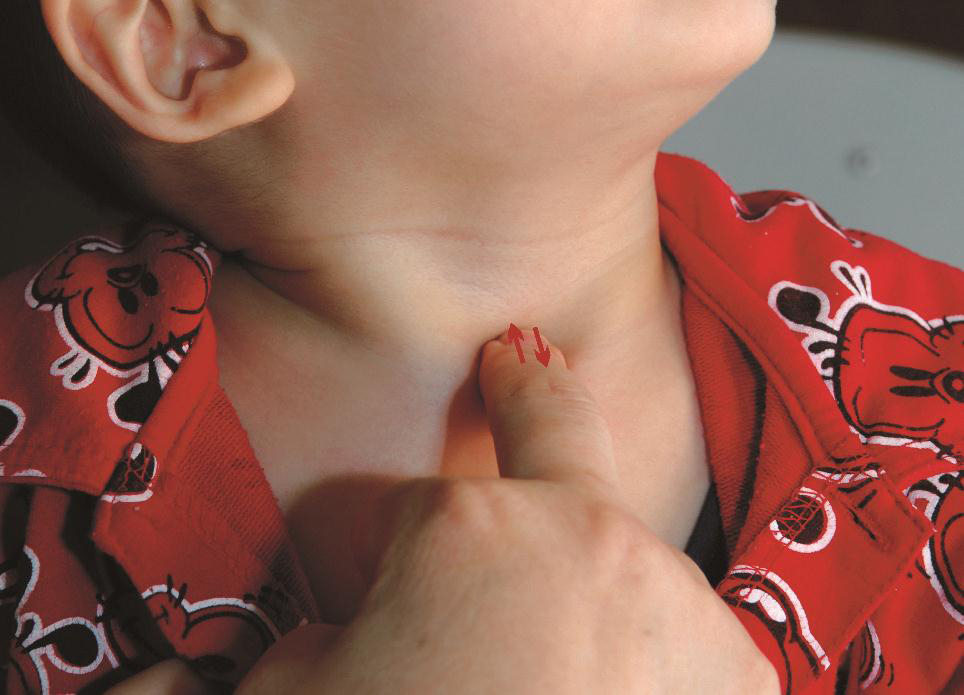

三、按法

定义:术者以拇指指端、中指指端、掌根或全掌在穴位上向下按压,一压一放反复进行的手法,称为按法(图1-19~图1-22)。

图1-19 拇指按法

图1-20 中指按法

图1-21 掌按法

图1-22 叠掌按法

适用部位:根据受术部位及受术者个体差异选择各种按法。掌按法多用于胸腹部、腰背部及臀部等肌肉丰厚处;指按法多用于全身各部穴位,如按百会,按天突等(图1-23、图1-24)。

作用:具有通经活络,开通闭塞,散寒止痛,矫正脊柱畸形等作用。

手法要领:按法的方向应与治疗面相垂直,用力要沉稳着实,要由轻而重,由浅入深。不可突施暴力猛然按压。按压后多施以揉法,以缓解局部不适。

图1-23 按百会

图1-24 按天突

四、摩法

定义:术者以食、中、无名、小指指面或全掌或大鱼际肌腹,着力于治疗部位,做有节奏的环形平移旋转摩擦动作的手法,称为摩法(图1-25)。

适用部位:指摩法适用于面积较小的部位操作,如头面部;掌摩法适用于面积较大的部位操作,如胸腹部(图1-26)。

作用:具有理气活血,消肿止痛,消积导滞,健脾温中等作用。

图1-25 摩法

图1-26 摩腹

手法要领:操作时,仅与皮肤表面发生摩擦,不应带动皮下组织,做圆形摩动时,四周均匀着力,不要一边轻一边重。操作频率一般为100~160周/分钟。指摩法动作应较轻快,一般适宜于面积较小的部位操作;掌摩法应稍缓重,一般适宜于面积较大的部位操作。根据病情与体质、手法的补泻作用,掌握好摩法的轻重缓急及顺时针或逆时针方向。

五、揉法

定义:术者以中指、食指、拇指指面,或掌、掌根、大鱼际、小鱼际等部位,着力于治疗部位,带动受术皮肤一起做轻柔缓和的顺时针或逆时针方向的旋转揉动,使皮下组织层之间产生内摩擦的手法,称为揉法(图1-27~图1-29)。

图1-27 中指揉法

图1-28 叠指揉法

图1-29 拇指揉法

适用部位:适用于全身的穴位及部位,如揉小天心,揉脐等(图1-30~图1-32)。

作用:具有调和阴阳气血,开通脏腑闭塞,理气消积,祛风散热,舒筋活络,消肿止痛等作用。

手法要领:操作时,平稳着实,富有节奏,力达渗透(用力均匀,术者施术部位勿离开受术皮肤,使该处的皮下组织随手的揉动而动,用力要准而深透)。操作频率为100~200次/分钟。

图1-30 中指揉小天心

图1-31 食中指揉小天心

图1-32 揉脐

六、运法

定义:术者以拇指或食、中指指面着力,在经穴之间由此及彼地做弧形或环形周而复始推摩运动的手法,称为运法(图1-33)。

适用部位:适用于头、面、手、腹部的线状或面状穴,也可用于点状穴,如运八卦,运太阳等(图1-34、图1-35)。

作用:具有流畅气血,宣通经络的作用。

手法要领: 操作时,指面要紧贴体表,不应带动皮下组织,力与速度要均匀,宜轻不宜重,宜缓不宜急,作用力较推法和摩法轻而缓慢,是最轻的一种小儿推拿手法。运动方向常与补泻作用有关,需视病情而定。操作频率为80~120次/分钟。

图1-33 运法

图1-34 逆运内八卦

图1-35 运太阳

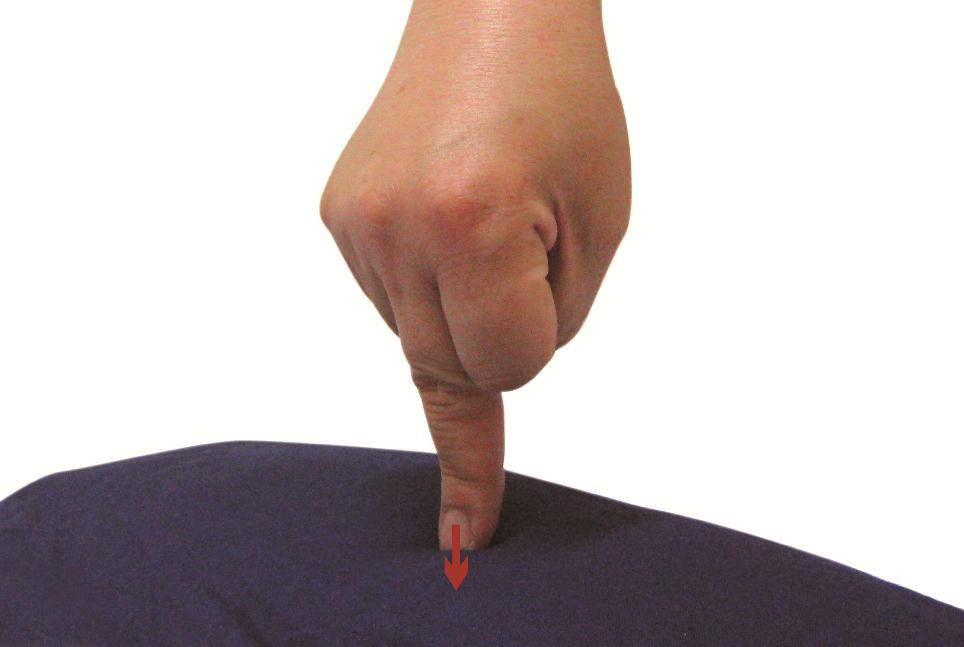

七、掐法

定义:术者以拇指指甲垂直向下按压治疗部位或穴位的一种强刺激手法,称为掐法(图1-36)。

图1-36 掐法

适用部位:适用于头面、手足等部位的点状穴位,如掐人中,掐十宣,掐老龙等(图1-37~图1-39)。

作用:常用于急救,具有通关开窍,定惊醒神的作用。

手法要领:操作时,拇指指甲垂直着力于治疗面,平稳用力,逐渐加压,掐后加揉法,以缓解不适之感,急救时宜用重力掐按,一般次数掌握在3~5次,或中病即止,不宜反复长时间使用,注意不要掐破皮肤。

图1-37 掐人中

图1-38 掐十宣

图1-39 掐老龙

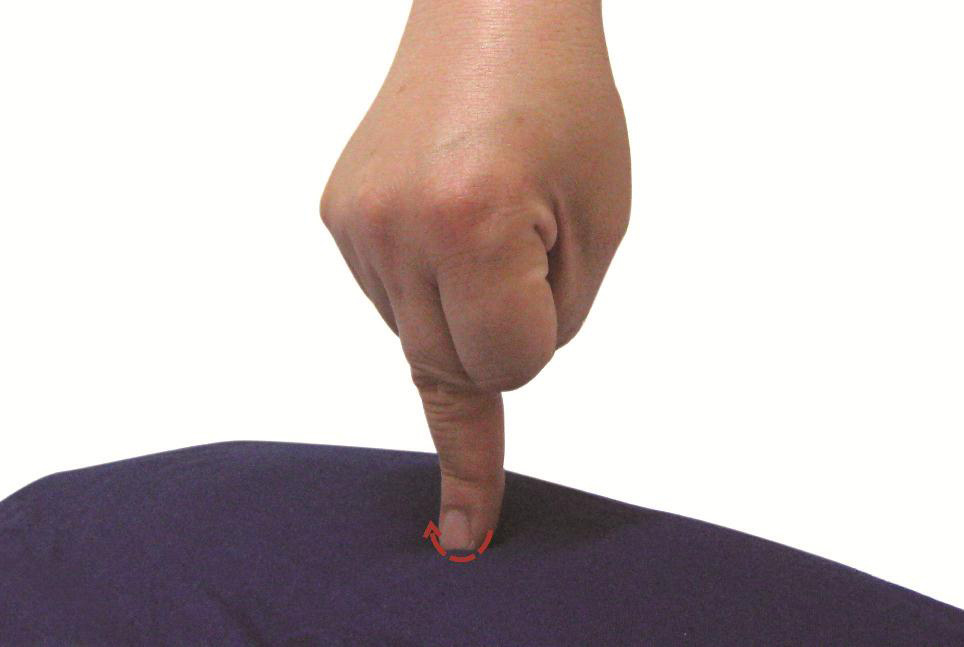

八、捣法

定义:术者以中指指端或屈曲的食、中指近侧指间关节突起部为着力点叩击穴位的手法,称为捣法(图1-40)。

适用部位:适用于四肢的点状穴位,如捣小天心等(图1-41)。

作用:具有疏通经络,镇静安神,化痰镇惊等作用。

手法要领:操作时要用弹力垂直叩击穴位,击后迅速抬起,力度由轻而重,平稳而有节奏,切忌使用暴力。

图1-40 捣法

图1-41 捣小天心

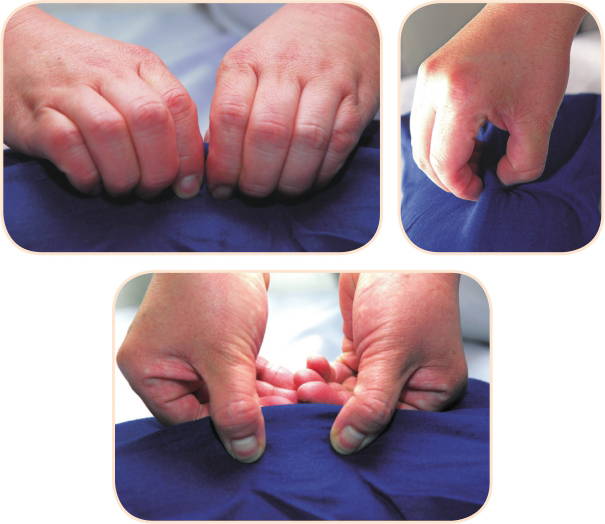

九、捏法

定义:术者以拇指与屈曲成弓状的食指中节桡侧面着力或拇指和食、中指指面着力,将治疗部位的皮肤夹持、提起,并双手交替向前捻动的一种手法,称为捏法。用拇指与食指着力者称二指捏法,用拇指和食、中指着力者称三指捏法(图1-42)。

图1-42 捏法

适用部位:主要用于背部,如捏脊疗法(图1-43、图1-44)。

作用:具有调和阴阳气血,畅通经络,开瘀散结,调和脏腑,健脾和胃,培补元气,强身健体等作用。

手法要领:操作时可先捏肌肤,次提拿,再捻动,后推动,两手交替向前,随捏、随拿、随起、随放,行如直线,不可歪斜。提捏皮肤厚度要适中,过多则手法不易向前捻动推进,过少则易滑脱停滞不前,速度要均匀,动作连贯而富有节奏。

图1-43 捏脊法1

图1-44 捏脊法2

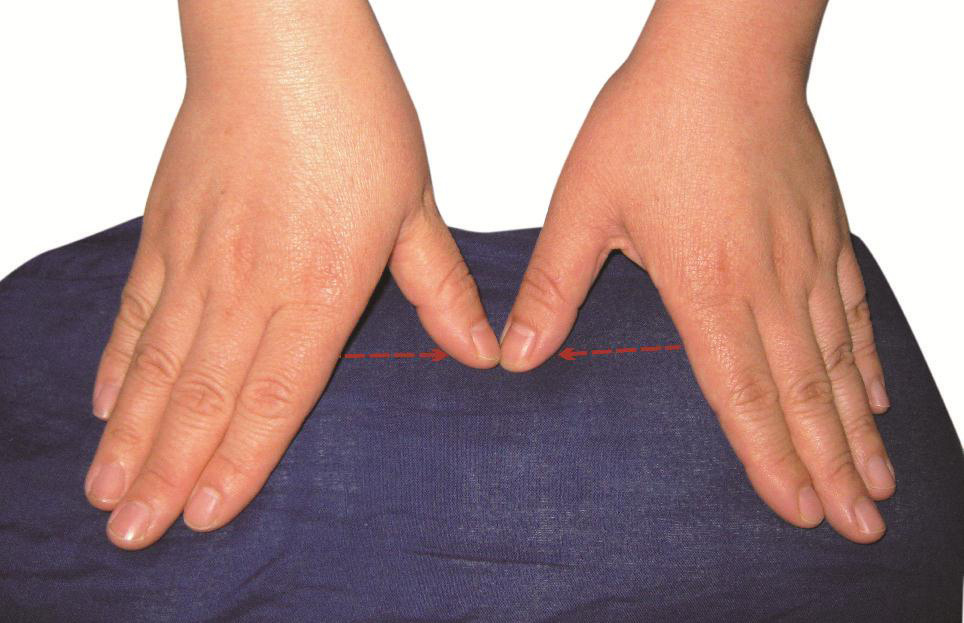

十、挤捏法

定义:术者以双手拇、食四指在选定部位或穴位上向中心方向快速用力,一挤一松,反复操作,致使局部皮肤变为红色或紫红色,甚至紫黑色为度,称为挤捏法。

适用部位:适用于头面、颈项、腰背、腹部等部位,如挤捏大椎,挤捏神阙等(图1-45、图1-46)。

作用:具有开瘀散结,舒筋活血的作用。

手法要领:两手捏住的皮肤要着实,四指相对,均匀用力,挤出的红斑呈菱形。动作要协调,速度宜快,松紧相兼。

图1-45 挤捏大椎

图1-46 挤捏神阙

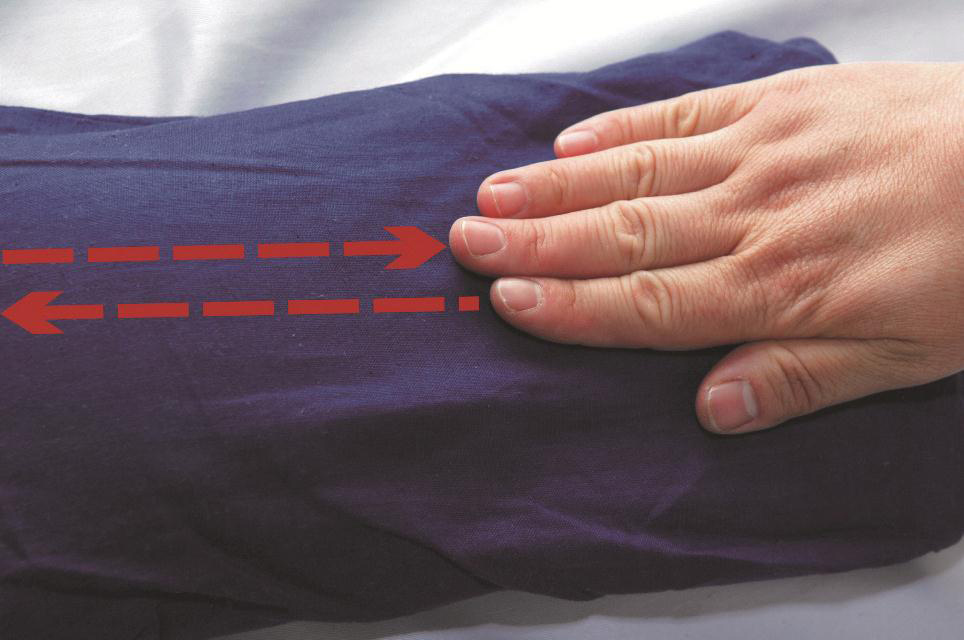

十一、擦法

定义:术者以手掌面、指面、大鱼际或小鱼际着力于治疗部位上进行直线往返移动摩擦的手法,称为擦法(图1-47)。

适用部位:适用于全身各部位,如擦背部等(图1-48)。

作用:具有宽胸利气,温经止痛,祛风散寒,行气活血,消肿散结,舒筋通络等作用。

手法要领:操作时应沿直线来回摩擦,不可歪斜。着力面要贴紧皮肤,用力均匀适中,压力不可过大,动作连贯而有节奏,频率为80~120次/分钟。推擦的距离尽量拉长,操作次数不宜太多,一般以局部透热为度。适量使用介质,以防止皮肤擦伤。

图1-47 擦法

图1-48 擦背部

十二、搓法

定义:术者以双手掌相对用力,夹持一定部位做快速来回搓揉,并同时做上下往返移动的手法,称为搓法(图1-49)。

适用部位:多用于四肢、胁肋部,如搓上肢,按弦走搓摩。

作用:具有疏通经络,理顺组织,行气活血,放松肌肉等作用。

手法要领:操作时双手掌面对称用力,夹持肢体不宜过紧,以能搓动肢体为度。双手搓动的频率要快,上下移动的速度要慢,整个动作要“快搓慢移”。一般作为治疗的结束手法,操作1~2遍。

图1-49 搓法

十三、捻法

定义:术者以拇指和食指夹持住受术者的指、趾等部位,做对称搓揉的手法,称为捻法(图1-50)。

适用部位:适用于手指、脚趾及指(趾)间关节。

作用:具有滑利关节,消肿止痛,理筋通络,祛风活血等作用。

手法要领:操作时拇、食指相对用力,动作灵活,配合默契,用力均匀适度,做到快捻慢移。

图1-50 捻法

十四、摇法

定义:沿关节运动轴的方向,在摇动区位间进行的使肢体关节屈伸、展收、旋转及环转等被动运动的手法,称为摇法(图1-51)。

适用部位:适用于人体各关节,如摇腕关节,摇踝关节等。

作用:具有舒筋解痉,滑利关节,恢复关节运动功能的作用。

图1-51 摇法

手法要领:操作时双手配合协调,摇动的幅度要由小到大,摇动的范围要在允许的摇动区位内进行,操作之前可先行软组织的放松手法。

十五、拍法

定义:术者以虚掌拍打体表的手法,称为拍法(图1-52)。

适用部位:主要用于肩背、腰骶、臀部及下肢等部位,如拍背部等(图1-53)。

作用:具有调和气血,宽胸利气,活血化瘀,解痉止痛,消除肌肉疲劳的作用。

图1-52 拍法

手法要领:操作时手指自然并拢,掌指关节微屈,用虚掌以一种富有弹性的巧劲拍打治疗部位,随即弹起,动作平稳而有节奏,与体表接触的面积为整个手掌的边缘,使刺激量深透而患者无局部皮肤刺痛感。

图1-53 拍背