工业革命的海上留影

远洋客船发展简况

早期的客船最主要的功用就是旅客运输,这些客船按照航行区域,可分为远洋客船、近沿海客船、内河客船等。当时的远洋客船主要用于运送来往于美洲与欧洲间的乘客。

从风帆客船到蒸汽机客船

1620年秋,英国“五月花”号帆船载运100名移民横渡大西洋到达美洲,近代第一次远洋客运出现。1818年,美国黑球轮船公司开辟了纽约到利物浦之间的定期班轮航线。

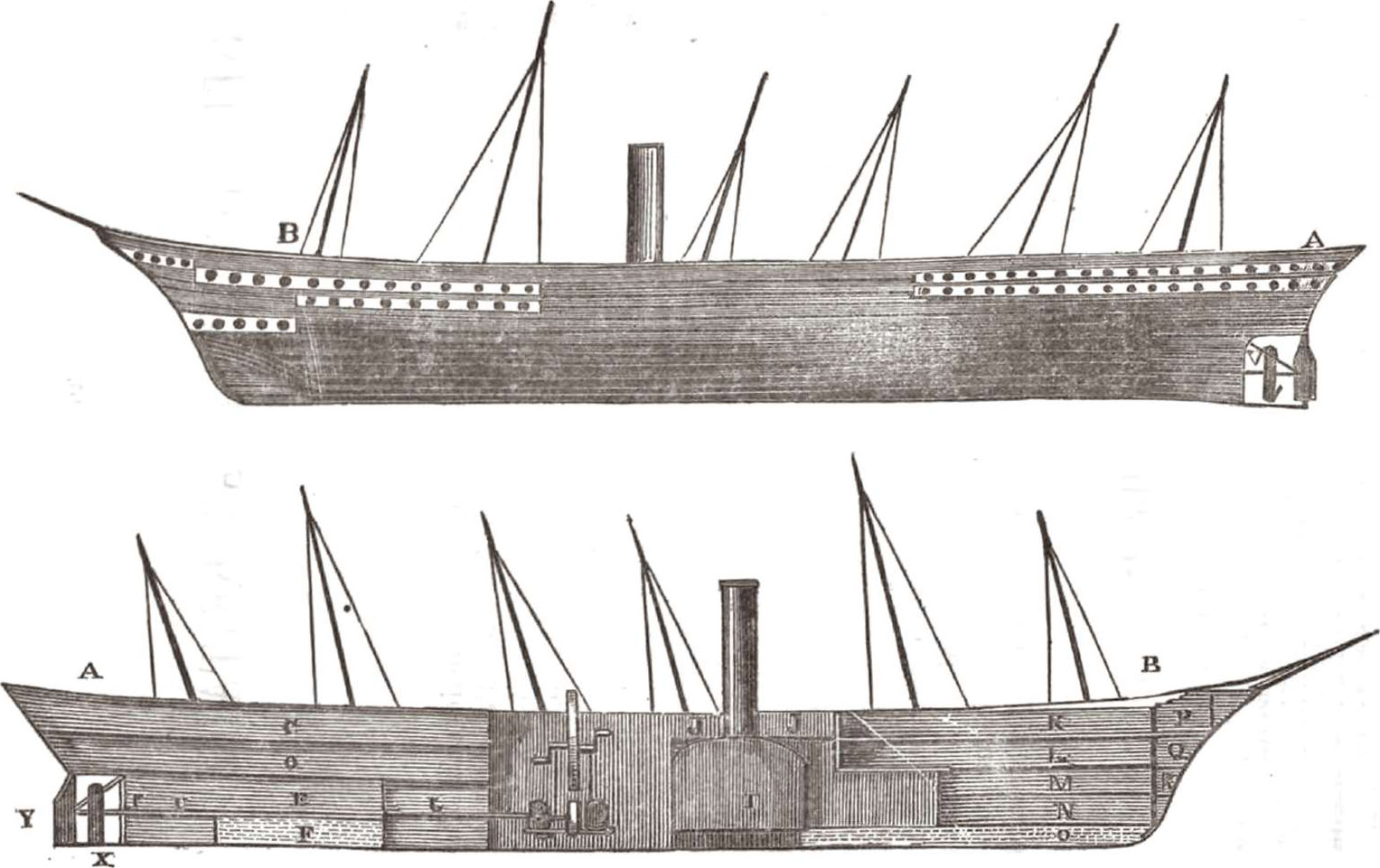

> 图26 “不列颠”号蒸汽机客船左舷与右舷侧视图

> 图27 世界第一艘铁质轮船“大东方”号

1840年,英国丘纳德航运公司建造了一艘名为“不列颠”的蒸汽机客船。该船为1154总吨位,可载客115人,总长63.1米、宽10.4米,航速8.5节。“不列颠”号具有传统的三桅和风帆,飞剪式船艏,配备了巨大的明轮推进装置和高耸笔直的烟囱,有4层甲板,大部分货舱用来装煤。当时只有身份显赫的人才会购买住舱票,大部分旅客集中在甲板上。

1859年,世界第一艘铁质轮船“大东方”号建成,创下当时最大船舶纪录,载入造船史册。该轮18915总吨位,长210米、宽25米,可载客596名,散席2400名。船上配置1对蒸汽机驱动明轮和1只螺旋桨,航速达13.5节。较木质船壳来说,采用铁质船壳使得船舶安全性能大大提高。

1870年,英国丘纳德航运公司和白星航运公司在英国和北美之间开辟客船航线。此后各国相继建造航行于大西洋航线和东方航线上的大型客船。我国于19世纪70年代由招商局开辟前往南洋、日本等地的航线,并于1880年开辟了上海—旧金山定期航线。

小贴士

航速单位(节)

海图是用海里标注距离的,驾驶人员利用海图标注船只位置、规划航线时,便使用节(海里/小时)为单位。航海时,规定地球子午圈1分弧长为1海里,即1分维度对应的经线长度(1海里=1.852千米)。对于内河船只,因其地图是以千米标注距离,则采用千米/小时表示航速。

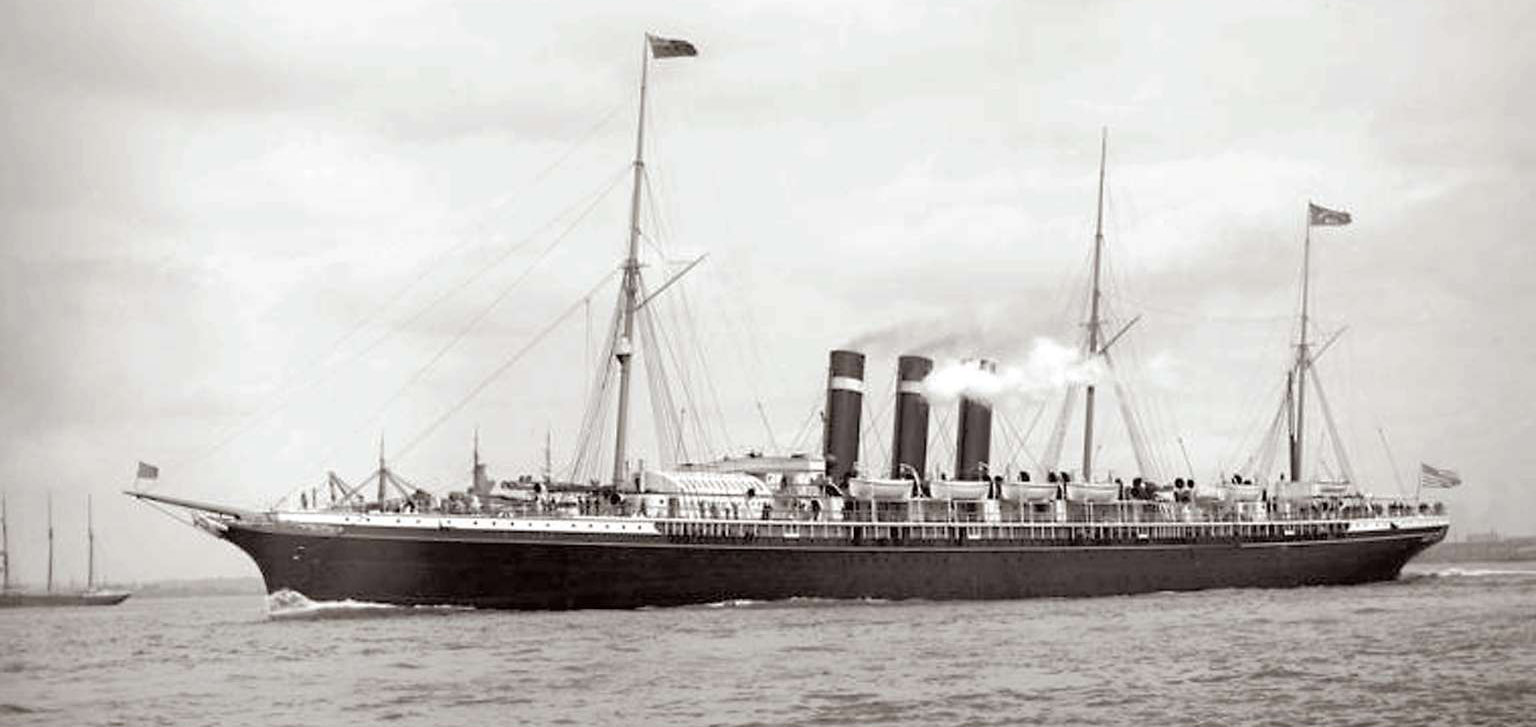

> 图28 招商局远洋客船“伊敦”号

1889年,英国建造了“巴黎”号和“纽约”号2艘姐妹船,改进了推进装置,在船上安装了蒸汽机和2只螺旋桨,完全替代了风帆,航速达到20节。至此,大帆船时代基本结束。风帆的退出,消除了对上层建筑的限制,客船的上层建筑开始扩展。“巴黎”号设有3根烟囱,外观上体现出工业时代船舶的风采。

除了蒸汽机技术,远洋客船在船体材料、船体水密结构和建造工艺等方面也有突破,航速、载客量与安全性等不断得到提高。由于当时远洋客船的主要服务对象大多是移民,他们只追求低廉的票价,船上是否设有餐厅、公共场所等设施,以及乘船的舒适性,还不是造船的主要考虑因素。

> 图29 “巴黎”号远洋客船

早期远洋客船时代

随着船体材料、船舶动力等关键技术的发展,19世纪末20世纪初成为传统远洋客船发展变化最为迅速的时代。当时一些远洋客船的建造成为一个国家实力的象征,如“玛丽皇后”号、“毛里塔尼亚”号等,都曾是建造国的骄傲。

远洋客船越造越大

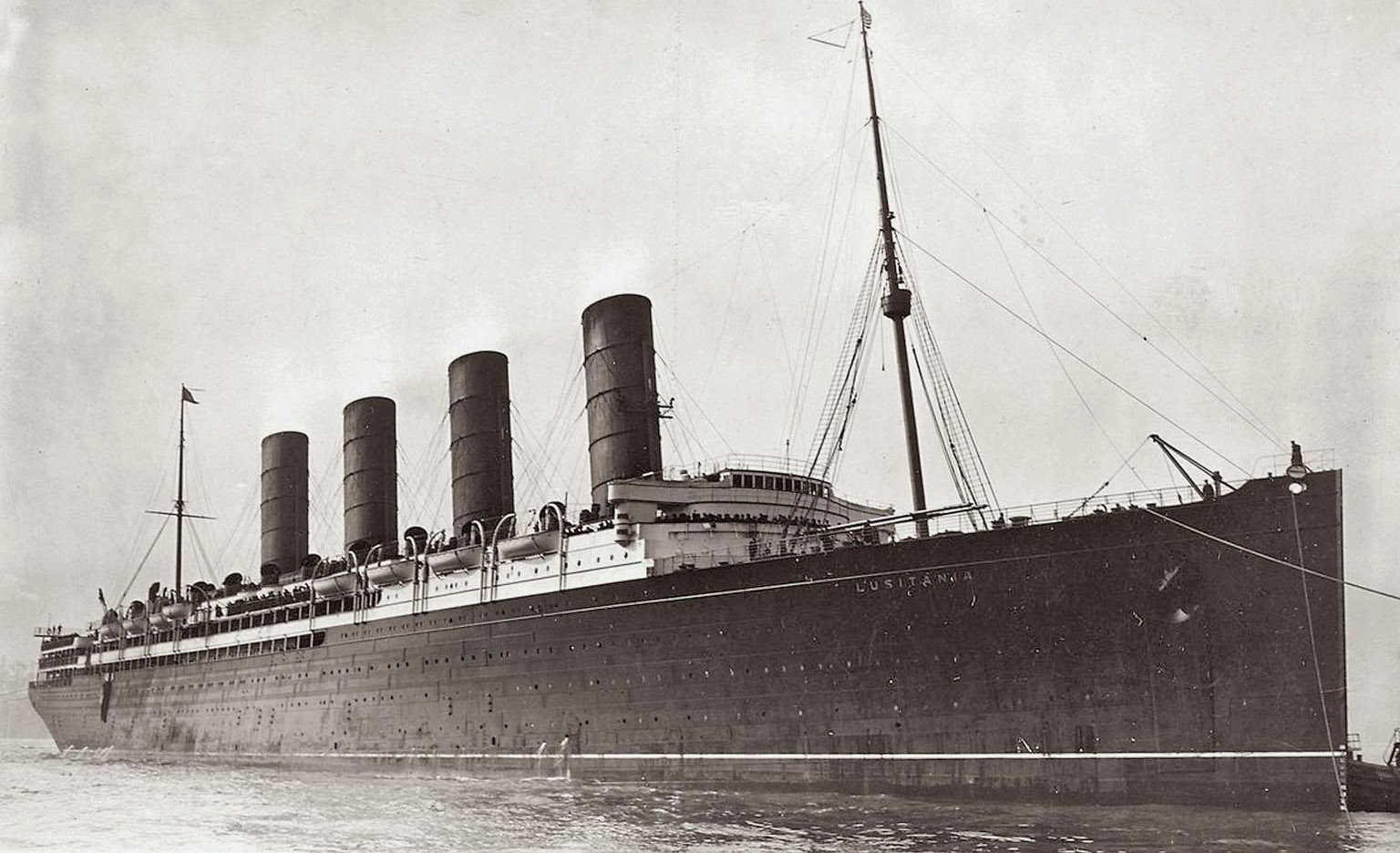

面对大西洋海域变幻莫测的航行环境,人们普遍认为船越大则稳性越好,相应的就更安全。20世纪初,远洋客船造得越来越大,先是英国建造出了3万总吨位“卢西塔尼亚”号,1913年德国建成的“帝王”号已达到5万总吨位。

20世纪30年代,大型远洋客船(也称邮轮)的建造达到高潮,除了英国,法国、德国和意大利等国也加入进来。著名的“玛丽皇后”号、“伊丽莎白女王”号、“诺曼底”号和“欧罗巴”号等都是在这个时期建造的。它们都超过8万总吨位,航速超过30节,主机为汽轮机,功率达17600千瓦。

> 图30 “卢西塔尼亚”号邮轮

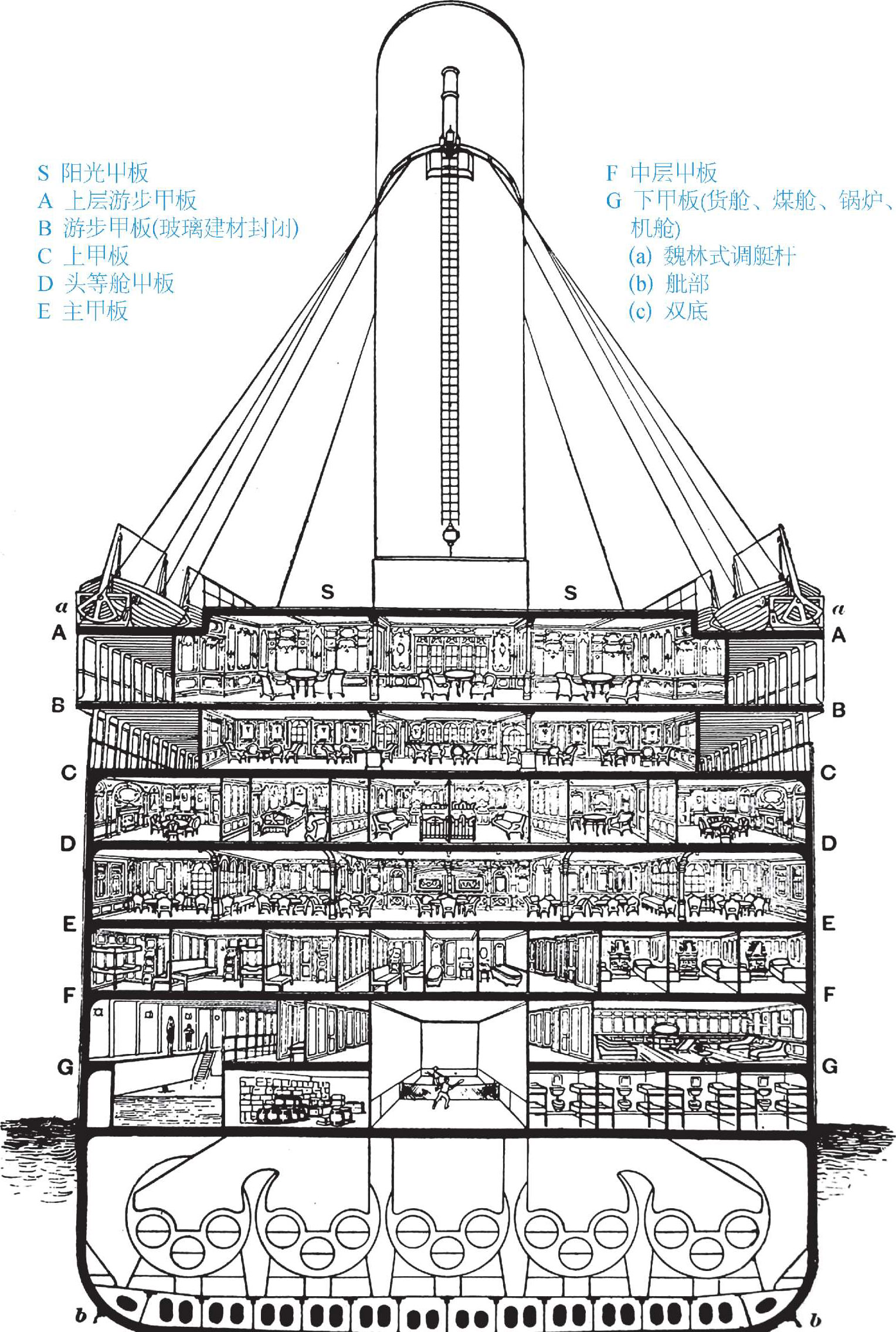

> 图31 邮轮舯部横剖面

大西洋上的远洋客船“竞速赛”

欧洲到美洲航程约3000海里,人们普遍希望能尽量缩短在海上漂泊的时间;同时邮轮肩负运送邮件的任务,对运输时间有严格规定,所以邮轮公司纷纷建造高航速邮轮,一场大西洋航线的速度较量就此拉开序幕。

> 图32 “玛丽皇后”号邮轮

“玛丽皇后”号是英国在1936年建成的一艘邮轮,只需4天时间便可跨越大西洋。它总长310.4米、宽36米,80774总吨位,载客2139人。它由汽轮机驱动4只螺旋桨推进,客舱分为头等舱、旅行舱和三等舱。虽然“玛丽皇后”号没能在总吨位上超越“诺曼底”号,但航速却创造了当时的最高纪录31.6节,取得了大西洋蓝飘带奖,并将这项纪录一直保持到1952年。

柴油机船时代

20世纪初,航行于大西洋上的大型远洋客船,大多以往复式蒸汽机为动力,单机功率达到14700千瓦。1911年第一艘柴油机海船出现,柴油机同蒸汽机比较,具有热效率高、油耗低、体积小等优点。蒸汽机船在世界商船队中的统治地位,一直保持到第二次世界大战(简称“二战”)结束以前。

> 图33 “奥林匹克”号邮轮

小贴士

蓝飘带奖

这是一个非官方奖项,授予向西穿越大西洋航行并创出最高航速的单体客运班轮,直到1910年之后才被广泛使用。在曾获得蓝飘带奖的远洋客船中,有25艘由英国建造,5艘由德国建造,3艘为美国建造,还有意大利和法国客船各获得过1次这一荣誉。

二战后,低速大功率柴油机增压技术取得突破,将单机功率提高到最高36750千瓦,很好地满足了船舶所需的大功率需求。柴油机对燃油的适应性也不断增强,大大提高了在经济上的优势。因此,此后船用发动机绝大多数采用柴油机,这一发展阶段也被称为柴油机船时代。

传统远洋客船时代落幕

二战前,螺旋桨飞机出现,但噪声大,载客量很小,不适宜恶劣天气时飞行,跨洋飞行的机票价格非常昂贵,因此很少有人愿意跨洋飞行。战争加速了大型长距离飞机的开发,20世纪50年代末,远程喷气式客机出现。随着航空技术的发展,航空旅行的速度和成本都优于大型远洋客船,逐渐夺走了客源。到了1960年代初,95%的乘客选择乘坐飞机横跨大西洋。

> 图34 邮轮船票

有一部分乘客仍选择乘船,是希望在行程中更多地享受船上特有的生活方式。然而,老式跨洋邮轮固有的一些特征,阻碍了它转变为逗留海上游玩的新型邮轮。比如为了适应大西洋的恶劣环境,老式邮轮吃水较深,导致船舶进入浅吃水港口较为困难,可停靠的港口数量有限;为了保证长途跨洋航程的快速性而油耗过高,经济性差;为了增加乘客数量而使内舱客房设计压抑,不能满足乘客日益提高的舒适性需求。航运公司不再建造新的大型远洋客船,随着旧有船只服役期满,远洋客运班轮航线于20世纪下半叶渐渐消逝。

战争中的邮轮

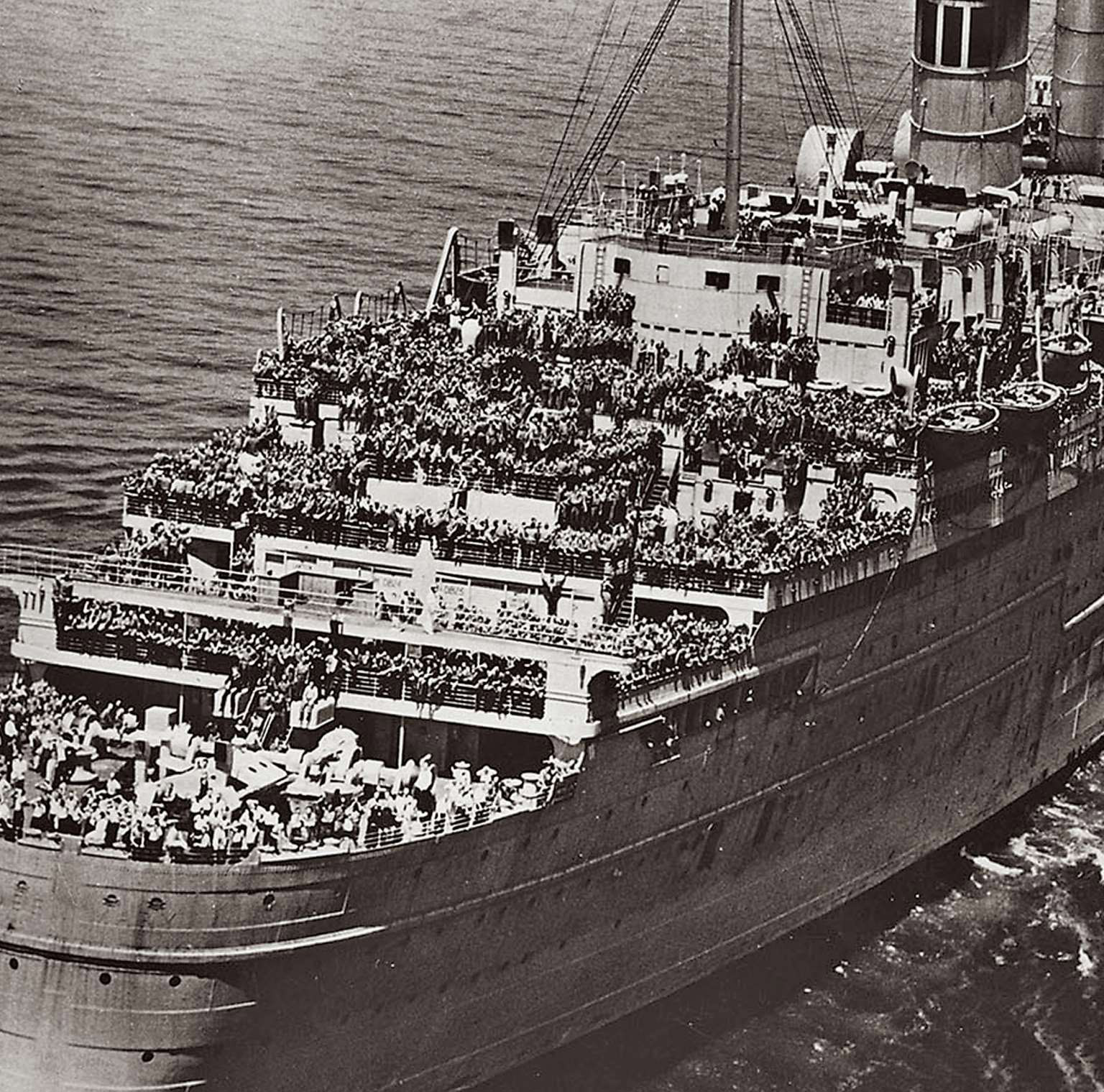

邮轮一般运量较大,比较适合从事军事物资运输。在两次世界大战期间,经过改装的邮轮承担了重要的军事运输任务。

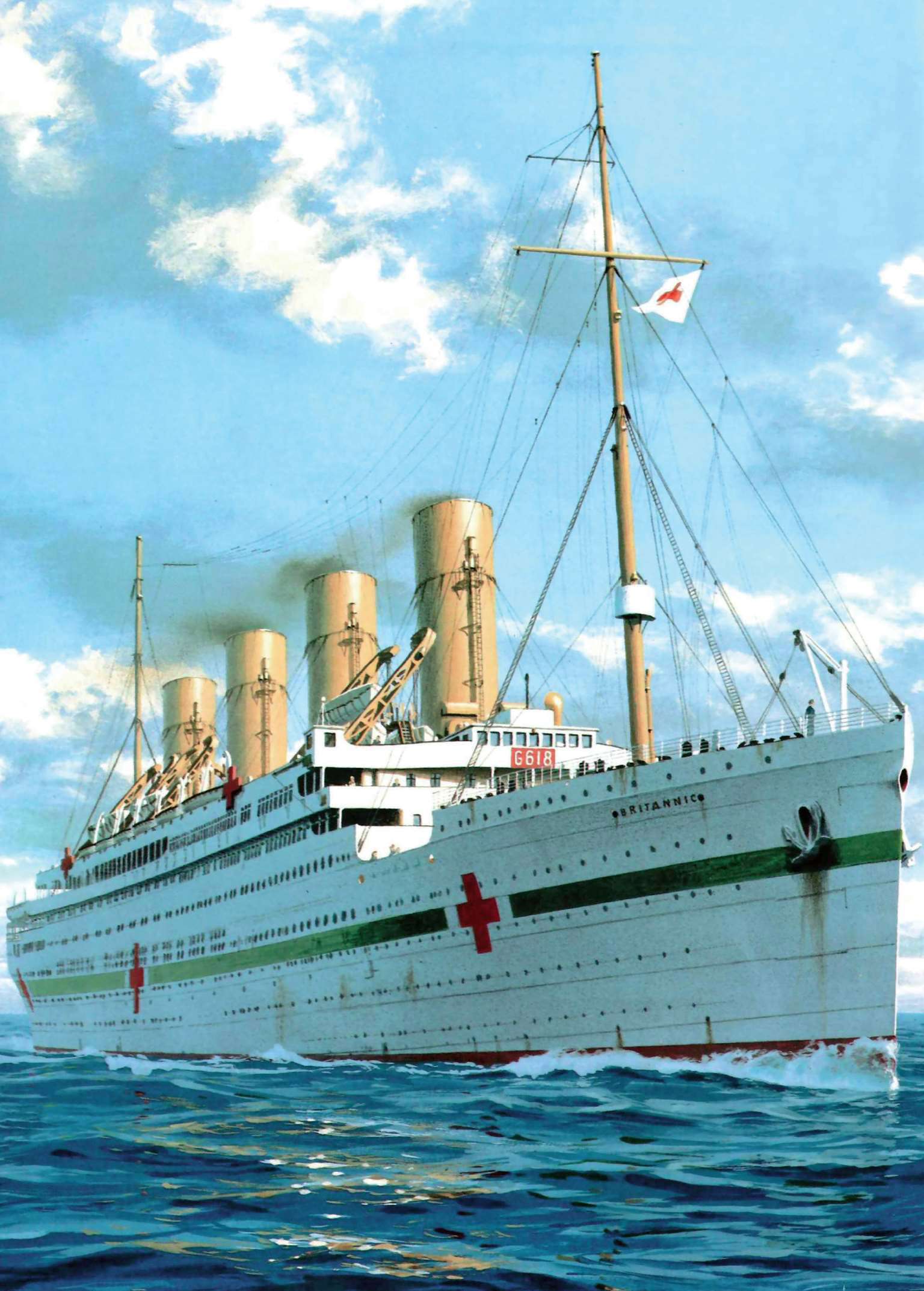

第一次世界大战(简称“一战”)是邮轮首次参与大型战争。一些邮轮从事军事运输;有些邮轮被改装为战舰,比如“威廉德格罗斯皇帝”号;还有些邮轮被改造为医院船,比如“毛里塔尼亚”号、“阿基塔尼亚”号、“不列颠”号等。

1919年凡尔赛条约将许多德国邮轮作为给同盟国胜利的奖励。德国的3艘巨轮“皇帝”号、“沃特兰特”号和“俾斯麦”号分别转给冠达、白星和美国邮轮公司。这3艘恺撒级邮轮后被美国海军征用为运兵船。

二战中,邮轮又被频繁卷入冲突。在这场战争中,“伊丽莎白女王”号和“玛丽皇后”号均被美国政府改装用作运兵船,改装后的“玛丽皇后”号一次可运兵15000名,1947年甚至创下16000人的单船运输最高纪录。到二战结束时,这两艘邮轮共运送盟军官兵150万人次,可以说为二战胜利立下不朽功勋。

> 图36 “玛丽皇后”号邮轮

> 图35 改装为医院船的“不列颠”号

战争大大刺激了美国的造船业,为夺得英国人手中的蓝飘带奖,美国在1952年建成“美国”号邮轮,在处女航中创下35节的纪录,赢得了蓝飘带奖,并一直保持到1986年,才让给维珍“大西洋挑战者Ⅱ”号。

1982年的马尔维纳斯群岛战争(简称马岛战争)期间,许多邮轮被英国政府征用为战争服务。比如“伊丽莎白女王2”号、“堪培拉”号被征用作为运兵船,执行将英国军队士兵从阿森松群岛运送到马尔维纳斯群岛(英国称“福克兰群岛”)的任务。当时,接到军事任务的“堪培拉”号仅用几天就改装完毕,在船顶焊装3处直升机起降甲板,作为运送英国皇家海军陆战队的运兵船。为避免以女王王号命名的“伊丽莎白女王2”号被击沉,它在离战场较远的南乔治亚群岛卸下军队,并由“堪培拉”号接力运输,最终顺利完成任务。

> 图37 战争中作为运兵船的邮轮

在马岛战争中,半岛和东方邮轮的船队与之前英属印度蒸汽轮船公司的邮轮“乌干达”号被征做医院船使用,之后又作为运兵船在战后服役。

> 图38 “美国”号邮轮