外国建筑历史

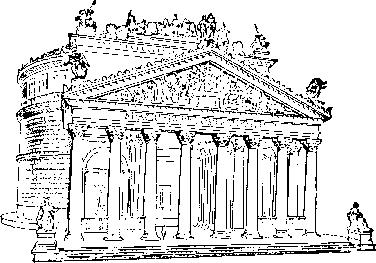

古典建筑 古希腊、古罗马时期优秀建筑的总称。西欧文艺复兴运动时期将之视为西方古典文化的重要组成部分、建筑典范,故名。以古希腊的梁柱结构和古罗马的拱券穹窿结构为建造体系、以古典柱式的形式和比例为其核心,融合古典文化时期的哲学、美学和自然科学思想,形成建筑的形式秩序原则,被奉为西方建筑传统中的精髓,对文艺复兴,以及后来的古典主义和新古典主义建筑艺术产生决定性的影响。主要类型包括古希腊的神庙、古罗马的各种宗教和世俗建筑,代表作有雅典的帕提侬神庙、罗马的大角斗场、潘提翁神庙和第度凯旋门等。

早期基督教建筑 公元4—9世纪欧洲奴隶社会崩溃与封建社会形成时期的建筑。主要建造活动为基督教堂与修道院。最初出现在西罗马帝国,以后逐步扩展到整个欧洲。建筑布局主要有:平面呈矩形、当中部分高而宽、两旁低而狭的巴西利卡式、拉丁十字式,以及由穹窿居中的集中式三种,是以后西欧各地教堂建筑的蓝本。建筑规模不大,形式带有古罗马建筑特征,外观简朴,内部常采用锦砖镶嵌,比较华丽。早期的典型实例有建于4世纪的梵蒂冈圣彼得老教堂,后拆除;小型的在意大利、东欧和小亚细亚均有,不过大多经过多次改造。

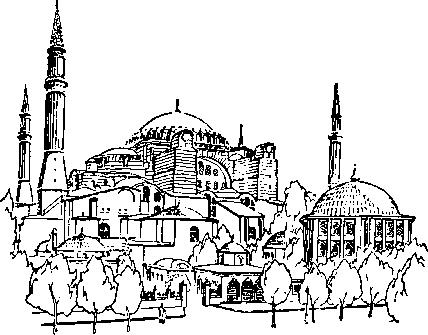

拜占庭建筑 拜占庭帝国(也称东罗马帝国)的建筑。即自公元4世纪古罗马帝国迁都到君士坦丁堡,后分裂建立东罗马帝国,至15世纪帝国被土耳其灭亡的1000余年中的建筑。早期的重要建筑基本上延续古罗马建筑特征,随后形成拜占庭特有的风格,集中式空间布局综合古西亚的砖石拱券、古希腊的古典柱式和古罗马的宏大穹窿,并创造帆拱结构,运用彩色云石、琉璃锦砖和彩色面砖来装饰建筑等。著名的实例是君士坦丁堡的圣索非亚教堂。

罗马风建筑 亦称“似罗马建筑”。公元9—12世纪西欧诸民族在罗马帝国的废墟上建立自己国家时的建筑风格。具有古罗马建筑遗风,故名。也吸收拜占庭建筑特征以及蛮族装饰。一般以厚实的砖石墙、半圆形拱券、逐层挑出的门框装饰和交叉拱顶结构为其主要特征。如意大利比萨教堂和法国普瓦提埃圣母教堂。

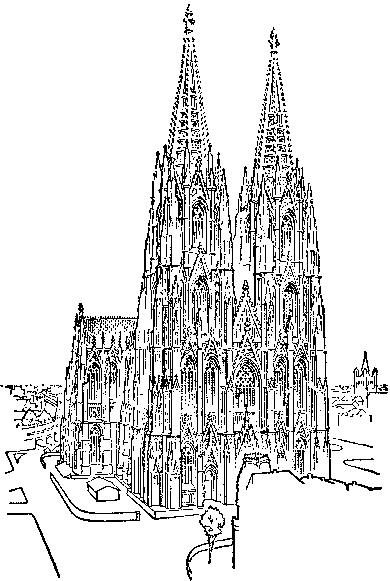

哥特建筑 西欧中世纪后期的一种建筑风格。起源于法国,形成于12世纪,在欧洲各地广泛传播至16世纪,英国等地流行到17—18世纪。与其建造结构密切相关,部分在罗马风(参见“罗马风建筑”)时期已经酝酿。最具特征性的是尖券、肋骨拱、飞扶壁和束柱,为一套完整的结构体系,与以往的古典建筑传统截然不同,并形成了与欧洲中世纪后期基督教活动最有关联的教堂建筑艺术形式。巴黎圣母院、沙特尔、兰斯、亚眠、科隆和索尔兹伯雷的大教堂等,都是杰出的代表,不仅有空灵的结构,还有高耸深邃的室内(布维和科隆主教堂室内高达48米)和彩色玻璃透入的神秘光线,充满宗教氛围的仪式空间。大教堂有庞大的外形、高耸的钟楼、华丽的玫瑰窗,以及无数的圣像和雕刻点缀着入口立面,成为中世纪欧洲城市的地标。不同地域的哥特风格呈现出差异性。

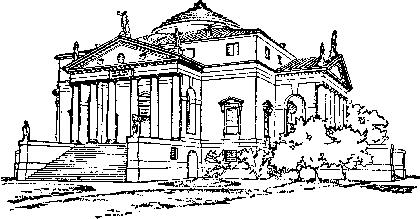

文艺复兴建筑 15—16世纪欧洲文艺复兴运动时期的建筑风格。起源于意大利佛罗伦萨,在罗马及意大利北部活跃发展并传播到欧洲各地。倡导人文主义思想,崇尚古典文化,在继承古典建筑理性传统基础上,极大地推动了建筑理论的发展。在设计上排斥象征神权至上的哥特建筑,提倡古罗马时期的建筑形式,特别是古典柱式、比例原则、半圆形拱券、以穹窿为中心的建筑形体等。代表人物有阿尔贝蒂、布拉曼特、帕拉弟奥等。代表作品如意大利佛罗伦萨美第奇府第、梵蒂冈圣彼得大教堂、维琴察圆厅别墅和法国枫丹白露宫等。

文艺复兴建筑:维琴察圆厅别墅

手法主义建筑 意大利文艺复兴盛期之后自米开朗琪罗至16世纪末的一种建筑风格。主要特征是舍弃文艺复兴盛期追求理想的和谐统一,主张形式的灵活和复杂多样并运用夸张等手法追求不寻常的效果,被看成是文艺复兴建筑向巴洛克建筑的过渡。在16世纪曾影响法国、西班牙,以及北欧一些国家。代表人物有米开朗琪罗(Michelangelo Buonarroti,1475—1564)、朱利奥·罗马诺(Giulio Romano,1499—1546)等,代表作品有佛罗伦萨的美第奇家庙和曼图亚的茶宫等。

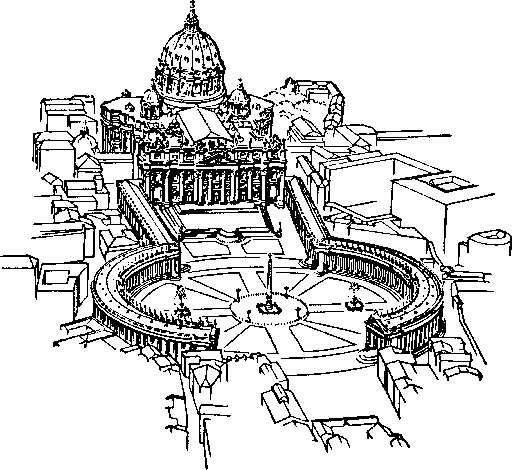

巴洛克建筑 欧洲17—18世纪的一种建筑和装饰风格。从文艺复兴建筑和手法主义建筑中演变而来,追求创新,充满活力。典型特征是,平面、立面甚至剖面都采用流畅的凹凸曲线和复杂的几何关系组织起来,建筑外形呈现各种形状和体量的交织,并呼应现存的街道、广场或园林空间。平面常以椭圆形等曲线组织连续空间,并运用透视原理以及雕塑、绘画和建筑的艺术综合,创造视觉幻像,形成富有戏剧性的室内外环境。巴洛克建筑始于罗马,逐步传播到德国、奥地利、西班牙,以及南美等地,深受当时天主教界欢迎,因此建筑大多为天主教堂。代表性建筑师有贝尼尼、波洛米尼和瓜里尼(Guarino Guarini,1624—1683)等,代表作有罗马圣卡洛四喷泉教堂、梵蒂冈圣彼得大教堂广场等。由于过分追求奇巧和过度装饰,于18世纪末、19世纪在欧洲受到批判。

古典主义建筑 一种欧洲文艺复兴后期的建筑风格。17世纪中叶源于法国,后流行于欧洲。系欧洲古典主义文化在建筑中的反映。设计推崇古典建筑的形式秩序,并把意大利文艺复兴建筑师帕拉弟奥设计的建筑和维尼奥拉所著的《建筑五柱式》视为典范。典型立面形式为横三段(台基、屋身—墙体或柱廊、檐部)和纵三段(当中突出、两旁对称)的构图,装饰简洁,典雅并富有纪念性。由于美学上严守古典柱式法则,有学究式、程式化偏向。如法国巴黎卢浮宫东立面、凡尔赛宫、小特里阿侬宫和巴黎协和宫(亦称“和谐宫”)等。

洛可可建筑 18世纪欧洲的一种建筑室内装饰风格。始于法国路易十五(Louis ⅩⅤ,1710—1774)的宫廷,并迅速在欧洲传播。“洛可可”(rococo)的含义是“贝壳形”,源于法语rocaille。装饰图案有自然主义倾向,题材来源于耳状花瓣、贝壳状装饰和巴洛克风格的曲线等,沿门、窗和墙裙的周边布置,形式自由,不对称。色彩淡然、娇艳又显苍白,大多嫩绿、粉红,镶以金、银线脚,迎合宫廷贵妇的审美趣味。明显带有异国风格,如当时欧洲的中国风(Chinoiserie)即为洛可可风格的形式来源之一。

学院派建筑 西方对18—19世纪的古典主义和复古主义建筑的统称。由于当时建筑学为官方建筑学院所控制,故名,其中最有影响的是巴黎美术学院。学院派形成一套教育体系和建筑美学原则,注重建筑的形式美和构图规律,但忽略建筑的时代条件,逐渐走向教条和僵化。

复古主义建筑 19世纪继古典主义建筑之后流行于欧美的建筑现象。以模仿历史上的建筑形式和格局为特征。欧洲资本主义国家的殖民扩张、考古热和风格意识,在建筑界引起复古之风。包括古典复兴建筑(仿古希腊和古罗马)、浪漫主义建筑(仿哥特)和折衷主义建筑(仿罗马风、仿文艺复兴、仿巴洛克或混有各种形式)。如美国华盛顿国会大厦(古典复兴)、英国国会大厦(浪漫主义)和巴黎歌剧院(折衷主义)等。有时亦泛指在建筑设计中盲目仿古的偏向。

古典复兴建筑 18—19世纪欧美复古主义建筑风格之一。以复兴古罗马建筑风格为主,后又出现对古希腊建筑风格的复兴。受18世纪启蒙运动影响推崇古典建筑以倡导建筑理性精神。在英国、德国等国家,以希腊复兴为主,如不列颠博物馆和柏林国家剧院等;在法国、美国则以罗马复兴为主,如巴黎潘提翁、美国国会大厦。其后拿破仑帝国时期又模仿古罗马帝国时期建筑风格,如凯旋门、纪功柱和军功庙等,建筑气魄雄伟,有强烈的纪念性,被称为“帝国风格”。

折中主义建筑 19世纪中叶至20世纪初在欧美盛行的建筑风格。始于18世纪末复古思潮的后期,故也是复古主义建筑现象之一。特点是从不同时期的历史中自由地选取建筑元素、样式或细部等进行设计,以获取功能上、象征意义上、美观方面和其他内涵的建筑效果。基于当时丰富的历史研究成果,是对历史样式的搬用与灵活组合,呈现建筑类型的复杂性必然带来设计的多选择性,也反映建筑在新的商品社会中的设计状况。19世纪巴黎美术学院是传播折中主义建筑的中心。20世纪初其创作方法仍保持影响,后逐渐被现代派建筑取代。

浪漫主义建筑 18—20世纪初欧美复古主义建筑现象之一。分为先浪漫主义(18世纪60年代—19世纪30年代)和浪漫主义(亦称“哥特复兴建筑”,19世纪初—20世纪初)两个阶段。前一阶段由于没落贵族向往中世纪生活方式、中世纪文学的兴起和风景画的流行等原因,促成带有塔楼、雉堞和瞭望小窗的城堡式住宅风格,带有尖券、肋骨拱顶和花窗棂的教堂式住宅风格,中世纪乡村住宅风格的流行;后一阶段由于民族主义、国家意识的兴起,出现一些将本国中世纪宏伟哥特教堂风格特征转换到国家大型公共建筑中的设计,如英国国会大厦、牛津大学博物馆和伦敦法庭等。此外,还包括具有东方异国情调的别墅和自然式园林,形式自由,有时亦体现对欧洲古典建筑传统的对抗。

哥特复兴建筑 见“浪漫主义建筑”(38页)。

新艺术派建筑 20世纪前后欧美新建筑运动中最早出现的设计思潮。19世纪末源于比利时,与当时绘画与设计领域的风格创新共同被称为新艺术(Art Nouveau)流行于欧洲。特点是摒弃复古格式,从自然中寻找灵感,探求新时代的建筑艺术风格。喜用流线型曲线,以花卉茎干、波浪、火焰或飘动的头发丝等为图案题材,运用铸铁材料,力求使装饰艺术与工业技术相结合。代表作品如荷塔(Victor Horta,1861—1947)设计的比利时布鲁塞尔都灵路住宅。该流派在德国慕尼黑称“青年风格派”;在意大利称“自由式风格”;在英国,则有以麦金托什(Charles Rennie Mackintosh,1868—1928)为代表的作品。西班牙建筑师高迪(Antonio Gaudíi Cornet,1852—1926)的塑性造型建筑也属这种风格,奥地利的维也纳建筑学派和分离派均受其影响。

现代派建筑 亦称“现代主义建筑”。欧美在探索建筑与现代大工业相结合中成长与发展起来的建筑思潮。形成于20世纪初,盛行于40—50年代,为20世纪上半叶欧美建筑革新的主流。主张建筑要注重功能、运用新技术和创时代之新。代表人物有格罗皮乌斯、勒·柯布西耶、密斯·凡·德·罗、赖特、阿尔托等。以前三人为代表的建筑师在20年代还特别强调建筑必须反映大工业时代特征,以他们早期作品为代表的学派又有“功能主义建筑”或“欧洲现代派建筑”之称,是建筑中“现代运动”的主力。赖特则主张建筑应具有自然特征,称自己作品为“有机建筑”;阿尔托则认为建筑需有人情味,应结合地方气候和建造特征。

功能主义建筑 亦称“理性主义建筑”。20世纪上半叶欧美现代派建筑表现之一。针对19世纪末欧美一些旧建筑形式与新功能、新结构的矛盾,主张使用功能是决定建筑形式的首要因素。属于早期现代派建筑。19世纪末芝加哥学派代表人、建筑师路易斯·沙利文(Louis Sullivan,1856—1924)最早提出“形式追随功能”的设计原则,被认为是现代功能主义建筑理论的开创人。20世纪20年代这一思想在西欧得到发展。如法国勒·柯布西耶声称“住房是居住的机器”。后泛指片面强调使用功能或功能合理就是美的建筑思想。

国际式建筑 20世纪20—30年代的现代派建筑风格。主要指功能主义思想倡导下的方盒子形、平屋顶、白粉墙和水平向带形玻璃窗等反传统的建筑形式。后泛指具有此风格的建筑。这种风格曾被认为是现代派建筑的象征。

装饰艺术派建筑 追求大工业时代现代设计风格与装饰美学相结合的建筑风格。因1925年巴黎举办的“装饰艺术与现代工业展览会”而得名。建筑形体为简单的几何形块体组合,按一定比例随楼层阶梯形向内收分,并常在中央或某个部位形成突出的小型几何形塔楼。墙面简洁,但在建筑入口处、窗裙墙、窗间墙,以及檐部常有重点装饰。装饰多为方形、三角形、圆形或螺旋形等抽象的几何图案。曾流行于巴黎和纽约等地,并传播到世界各地,如中国上海、澳大利亚墨尔本等。代表作品有美国纽约帝国州大厦和克莱斯勒大厦等。

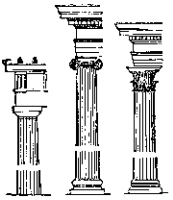

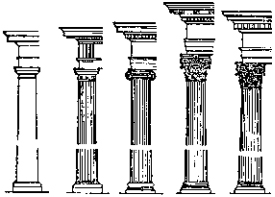

古典柱式 古代希腊和罗马建筑中决定建筑形式的柱子格式。主要有古希腊和古罗马的多利克柱式(ordine dorico)、爱奥尼克柱式(ordine ionico)、科林斯柱式(ordine corintio),以及罗马的塔司干柱式(ordine tuscanico)和组合柱式(ordine composito)。柱式包括柱子(柱础、柱身、柱头)和檐部(额枋、檐壁、檐口)两大部分。各部分之间和柱子的间距均以柱身底部半径为模数形成一定的比例关系。在欧洲文艺复兴建筑和复古主义建筑中,这些格式和比例被奉为建筑造型的典范。

古希腊柱式

古罗马柱式

清真寺 亦称“礼拜寺”。穆斯林举行宗教活动、传授宗教知识的场所。中国元代以前称“礼堂”、“礼拜堂”、“回回堂”等。明清之际始称“清真寺”。各地清真寺建筑风格和规模,因当地穆斯林经济状况和建筑技术水平而异,有的甚简陋,宛若当地民宅;有的富丽堂皇,构成宏伟的建筑群。一般由礼拜殿、宣礼塔(邦克楼)、教长室和水房(沐浴室)等建筑组成。礼拜殿为主体建筑,内设讲坛和指示麦加方向的壁龛(亦称“凹壁”)。在国外,著名清真寺有麦加禁寺、麦地那先知寺、耶路撒冷阿克萨清真寺、开罗爱资哈尔清真寺、伊斯坦布尔蓝色清真寺等。在中国,著名清真寺有北京牛街礼拜寺、广州怀圣寺、新疆喀什艾提卡尔清真寺、西安化觉寺、上海小桃园清真寺等。

宣礼塔 伊斯兰教清真寺群体建筑的组成部分。中国穆斯林称“邦克楼”、“望月楼”。初时清真寺并无宣礼塔,增设宣礼塔始于倭马亚王朝,哈里发穆阿维叶(Muawiyah,600—680)下令将大马士革清真寺原教堂的望楼改造为宣礼塔。后来的清真寺都有宣礼塔,塔顶上有为阿訇们授时与召唤居民礼拜用的小亭。初时建在大殿前院落的一侧,大多为方形。由于清真寺一般不高,外观简朴,宣礼塔成为外部构图的重点,甚至是一个居民区的制高点。

金字塔 古代埃及、美洲等地的一种方锥形建筑物。形似汉字“金”字,故名。古代埃及金字塔是法老(国王)的陵墓。其中古王国第四王朝(约前26世纪)胡夫(Khufu)金字塔最大,今仍存于开罗近郊吉萨。塔基呈正方形,每边长约232米,高约146.5米,用230万块巨石叠成,塔内有甬道、阶梯、墓室等复杂结构;据说由农民、奴隶历时30年筑成。塔近处有法老哈夫拉(Khafra)金字塔(规模仅次前者)和他所建的斯芬克司石雕像。古代美洲金字塔是宗教建筑,塔呈阶梯形,塔顶有庙宇。墨西哥特奥蒂瓦坎(Teotihuacan)城的太阳金字塔,塔基也略呈正方形,边长约210米,高约64米,始建于公元1世纪,是美洲现存金字塔中最大者。

埃及吉萨大金字塔与斯芬克司

斯芬克司 亦称“狮身人面像”。古埃及的一种石雕像。最著名的是位于吉萨的第四王朝法老哈夫拉金字塔附近的斯芬克司,长约57米,高约20米;据说由一块巨石雕成,象征法老威严。亚述和腓尼基等国也有此类作品。后泛指各种建筑物或工艺品的人头、牛头或羊头狮身的雕饰。

观象台 亦称“山岳台”、“塔庙”。古代西亚人崇拜山岳、崇拜天体、用以观测星象的塔式宗教建筑。常建于一大平台上,土坯砌筑呈阶梯形,四角正对方位,有高达数十米者。顶上有庙宇和祭坛,由单坡道或双坡道通达,坡道或与台侧垂直,或绕台盘旋而上。建于约公元前2125年的乌尔观象台(Ziggurat of Ur)是现存最著名的一座。

雅典卫城 古希腊建筑文化古迹。在今雅典西南部。原为雅典奴隶制统治者的城堡;公元前5世纪雅典奴隶主民主政治时期改建为宗教活动中心。建于一陡峭的山冈上,主要由卫城山门、帕提侬神庙、伊瑞克先神庙和雅典城邦的女守护神雅典娜·帕提侬大雕像等组成,是古希腊时期最高建筑艺术的代表。自中世纪以后历遭破坏,今仅存残迹。

帕提侬神庙 (Parthenon) 祭祀古希腊雅典城邦的女守护神雅典娜·帕提侬的神庙。建于公元前447—前432年。巍立于雅典卫城中。神庙用白色大理石砌成,外形为希腊多利克柱式(参见40页“古典柱式”)。檐壁及山花上有精美的着色浮雕。殿堂中原有雕刻家菲狄亚斯(Phidias,约前480—前430)用黄金、象牙雕刻的雅典娜·帕提侬像。是古希腊全盛时期建筑和雕刻的主要代表。自中世纪后历遭破坏,今仅存残迹。

帕提侬神庙复原图

哈德良离宫 (Hadrian's Villa) 古罗马时期的大型宫殿建筑群。公元126—134年由古罗马皇帝哈德良(Hadrianus,76—138)所建,位于罗马城东面28千米的蒂沃利,占地约18平方千米。包括宫殿、浴场、图书馆、剧场、神庙、花园和亭榭等。建筑物随地形而建,复杂多变,并运用多种拱、券和穹窿塑造各种空间形式,还出色地运用锦砖、灰泥和彩色大理石的装饰。被认为是古罗马帝国的繁荣与优雅在建筑中的集中体现。

卡拉卡拉浴场 (Thermae of Caracalla) 古罗马时代的大型浴场建筑之一。建于公元211—217年。建筑中央是可供1600人同时沐浴的主体部分,分成冷水、温水和热水浴区;周围是休闲用的房间、庭院与回廊;外面是花园;最外一圈设置有商店、运动场、演讲厅,以及与输水道相连的蓄水槽等。采用火山灰混凝土拱、券和穹窿结构。建筑空间形体丰富多变,内部装饰华丽,地面墙面均贴大理石板或彩色锦砖,并绘有壁画和陈设雕像。浴场的功能和空间组合是古罗马建筑中最为复杂的类型之一,对18世纪以后欧洲大型公共建筑的设计有很大影响。浴场主体建筑的拱顶已损坏,今仅存墙垣。

罗马大角斗场 亦称“科洛西姆”(Colosseum)。古罗马最大的角斗场。罗马建筑文化古迹。建于公元82年。位于意大利罗马市中心区东南。平面呈椭圆形,长径188米,短径156米,四周为环绕中央表演区的看台,按等级分五个区域,可容纳观众约5万人。外墙高48.5米,分为四层,下三层均为券廊(用拱券支撑的廊),古罗马帝国统治者在此驱使奴隶相互搏斗或同猛兽搏斗为娱乐。今仅存残迹。

罗马大角斗场遗址

罗马水道 古罗马为供应生活用水而建造的大型引水渠道。至公元100年前后,在首都罗马已建有九条之多,总长90余千米。水道穿山越岭,将水从山上引入城市,遇低洼处筑石砌拱券渡槽。在古罗马本土及其殖民地均有。现存法国尼姆的罗马水道,原长40千米,现存约270米,渡槽最高处离地约48米;在叙利亚安条克(今土耳其安塔利亚)的渡槽最高处约64米。

古罗马水道

凯旋门 西方为庆贺军队征战胜利建造的独立式纪念性建筑。最早出现于公元初罗马帝国时期。多建造在城市的主要街道中或广场上。用石砌筑,形似门楼。有两种形制:(1)三开间,只中央一跨为拱门,如罗马第度凯旋门;(2)中央一跨是大拱门,两侧各一小拱门,显得更为隆重。凯旋门的门头、挑檐饰带,以及拱门与基座由柱式组合成整体,历史上罗马式凯旋门被不断建造,用作为君主歌功颂德的纪念建筑,如17世纪路易王朝的巴黎圣德尼大门和19世纪拿破仑时代的星形广场、巴黎凯旋门等。

潘提翁 ❶潘提翁(Pantheon)。古罗马帝国的万神庙。现在意大利罗马,建于公元120—124年。平面呈圆形,直径43.43米。上覆半球形穹窿,穹窿高与直径同,中央有直径8.9米的圆形采光口。神庙正面有一个科林斯柱式的古希腊式门廊。7世纪后改为基督教堂。❷潘提翁(Panthéon)。法国巴黎的先贤祠。建于1755—1792年。原为教堂,法国大革命后改成名人纪念堂。平面为希腊十字式,中央穹窿和鼓座仿坦比哀多小教堂形式,从地面到采光亭顶高83米,采用科林斯柱式。

古罗马万神庙

支提窟 古印度凿山而成的石窟寺或祈祷所。窟内里端常有一座窣堵波(塔)。例如,卡尔利支提窟和阿旃陀支提窟。前者建于公元前1世纪,窟内进深约39米、宽约14米,高约13米,沿两侧岩壁各凿有一排粗石柱。按佛教参拜仪式中有绕佛(围着佛像顺时针向地行走以示敬意)的礼节,石柱排列连续不断,直兜到窣堵波后面。石窟内还常有丰富的雕刻和壁画。

泰吉·玛哈尔陵 (Taj Mahal) 亦译“泰姬陵”。印度莫卧儿帝国皇帝沙贾汗(Shāh Jahān)为其妃蒙泰吉建造的陵墓。位于印度北方邦的阿格拉近郊。建于17世纪中,主体建筑用白色大理石筑成,墙上镶嵌五彩宝石,中央覆盖着一个直径约18米的圆形穹窿,四角有四座高41米的尖塔。左右各有一座清真寺翼殿。印度伊斯兰建筑的主要代表。

瑞光大金塔 (Shwedagon Zedi Daw) 缅甸最神圣的佛塔和东南亚地区佛教圣地。位于仰光市北因亚湖畔一山冈上。为一砖砌实心的铃形窣堵坡(佛塔)。相传始建于公元前585年。为珍藏来自印度释迦牟尼的八根佛发而立。传说塔原高8.3米,经历代整修,至18世纪建成现在样式,高达百米。塔身贴满金箔,立在周长约430多米的凸角形基座上。顶上金制华盖(建于19世纪)重约1.25吨,上悬金银铃1000余;宝顶镶金刚钻、红宝石和翡翠等6000余颗。基座内有佛殿,殿内有玉石雕的坐卧佛像。塔外围有各式小塔数十座。被誉为“东南亚三大古迹”之一。

吴哥寺 (Ângkôr Wat) 亦称“吴哥窟”。柬埔寨佛教古迹。为柬埔寨古代石构建筑和石刻浮雕的杰出代表。位于吴哥南郊。建于公元12世纪上半叶。全部用沙岩石叠成。寺院周围有濠沟环绕,濠沟以内有石砌内、外墙各一道,内墙四角有塔。主殿建在一个187米×215米的三级台基上。殿上有五座尖塔,中央塔顶离庭院地面65米。每级台基四边都有石砌回廊,底层廊壁上布满石刻浮雕。第二层回廊的四角各有一小塔。15世纪上半叶吴哥故都废弃,寺院亦荒芜。19世纪中叶后重新修整。

婆罗浮屠寺庙 印度尼西亚佛教古迹。以精美的浮雕闻名于世。位于印度尼西亚中爪哇日惹市西北约40千米处墨拉比火山的一个山丘上。约于公元800年由夏连特拉王朝建造,塔底呈正方形,周长约120米,总面积将近1.5公顷。中央圆顶距塔底35米。竣工后不久便被废弃,在以后的若干世纪中沉睡于层层的火山灰之下和茂密的丛林之中,直到19世纪初才被清理出来。20世纪后重新修整。

圣索非亚教堂 (Hagia Sophia) 一般指在今土耳其伊斯坦布尔的旧圣索非亚教堂。原为东罗马帝国正教的宫廷教堂。建于公元532—537年。建筑设计人为小亚细亚人安提莫斯(Anthemius,约474—558)和伊索多拉斯(Isodorus)。平面呈长方形,中央部分屋盖系由一个直径约33米的圆形穹窿和前后各一个半圆形穹窿组合而成。穹窿底部开窗采光,并由帆拱支撑,顶端离地约60米。大厅高大明亮,墙上饰以彩色玻璃锦砖壁画和白色雪花石膏贴面。是拜占庭建筑艺术的主要代表。15世纪后改为清真寺,在周围加建邦克楼。1935年改为博物馆。1980年8月将其中一所经堂重新开放,供穆斯林礼拜。

圣索非亚教堂

苏丹艾哈迈德清真寺 (Sultan Ahmed Mosque) 奥斯曼帝国时期的一座大型清真寺。位于土耳其伊斯坦布尔,圣索非亚教堂对面。因其室内墙壁全部用蓝、白两色的伊兹尼蓝磁砖亦称“蓝色清真寺”。建于1609—1616年的艾哈迈德统治时期,由当时伊斯兰世界最优秀的建筑师锡南(Sinan,1489—1588)的得意弟子穆罕默德·阿嘉(Mehmed Aga,1540—1617)设计。在外观上模仿了圣索菲亚大教堂。内部由穹窿顶形成完整而集中的宏大空间,面积约4600平方米,穹顶直径22米,顶点高43米。外有6座细高的光塔环绕,比一般的清真寺多一座,全土耳其只两座清真寺如此。建筑融合了拜占庭艺术和伊斯兰艺术,是奥斯曼古典时期的典范之作。

沙特尔大教堂 (Chartres Cathedral) 法国哥特时期的教堂建筑。位于法国巴黎附近的沙特尔市。建于12世纪初,1194年毁于火灾,仅留存部分西立面。13世纪上半叶重建。作为天主教教堂的圣地之一,教堂按照朝圣的要求设计,平面为拉丁十字式,中厅纵深,高耸达36.5米,两边有侧廊,可容大量人流的朝拜活动。教堂尖券肋骨拱结构体系形成的仪式空间,是哥特建筑走向成熟的重要标志。有多达3000平方米的彩色玻璃窗和众多石刻雕像,都是圣经内容的生动描绘,被称为一部“圣经百科全书”。

鹿苑寺 位于日本京都。建于1397年(应永四年)的日本古刹。原为室町幕府第三代将军足利义满的府第。是“主殿造”式府第的代表。后足利义满舍宅为寺成为京都北山殿,其核心建筑舍利殿是一面临湖池的方攒尖顶楼阁建筑,共三层,底层用于会客和游赏,中层和顶层供奉佛像。屋顶采用木片瓦,内外墙贴金箔,故亦称“金阁寺”。

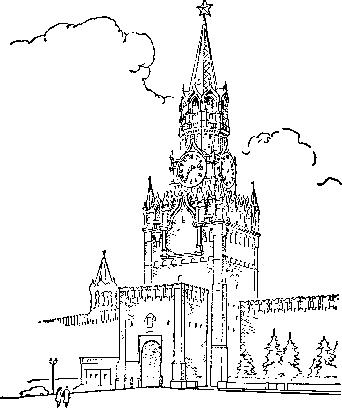

克里姆林 意为“卫城”。俄罗斯封建时代列国统治者常驻城堡的统称。由宫殿、教堂、办公室和军火库等组成,并围有城墙和护城河。著名的有莫斯科克里姆林,一般称为“克里姆林宫”。位于莫斯科市中心,原址是13世纪莫斯科公国卫城,15世纪末开建,16世纪中叶成为沙皇的宫堡。整体布局呈不等边三角形,四周环以宫墙,全长2235米,高5到19米不等,厚3.5至6.5米,共四座城门和19个尖耸的楼塔。内部是从始建至20世纪各时期建造的宫殿、教堂及钟楼等建筑群,形式受西欧各时代风格影响,又有俄罗斯特征。大克里姆林宫是克里姆林的主体建筑,呈长方形布局,楼层有露台环绕的总面积达2万平方米的700个厅室,室内装饰富丽豪华。十月革命后成为苏联党政最高领导机关所在地,现为俄罗斯联邦政府机构所在地。

克里姆林宫 见43页“克里姆林”。

斯巴斯基钟塔 (Спасская Башня) 莫斯科克里姆林围墙上的塔楼之一。是该克里姆林的主要大门。位于列宁陵墓后侧,红场南端。初建于15世纪。平面呈方形,系石砌。原作防御之用。17世纪加建尖塔,1937年又在塔顶上装置红星。现常被认作莫斯科城的标志。

斯巴斯基钟塔

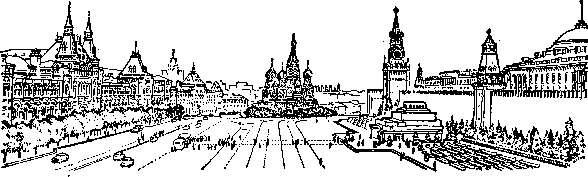

红场 (Красная площадь) 俄罗斯首都莫斯科的中心广场。位于克里姆林宫的东面。占地面积约4万平方米。平面呈长方形。广场正中,靠宫墙一面为列宁陵墓,墓上为检阅台,两旁为观礼台。

红场

列宁陵墓 苏联共产党和苏维埃社会主义共和国联盟的主要创建人列宁的陵墓。位于莫斯科红场靠克里姆林宫墙一面的中部。建于1924年,系木结构,1930年改为石砌,外用大理石、花岗石贴面。

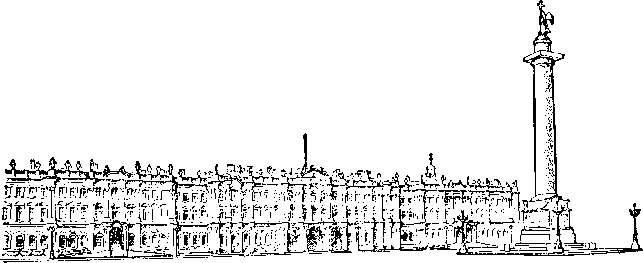

冬宫 (Зимний дворец) 俄国沙皇的宫殿。位于圣彼得堡涅瓦河南岸。建于18世纪中叶。俄罗斯古典主义建筑。建筑形体很长,轮廓平缓。宫前有皇宫广场和总司令部大厦,广场中央有亚历山大洛夫斯基纪念柱。1917年二月革命后资产阶级临时政府设于此。俄历同年10月25日(公历11月7日)阿芙乐尔号巡洋舰按照列宁的起义计划炮击冬宫,接着,工人和士兵占领冬宫。现为博物馆。

冬宫

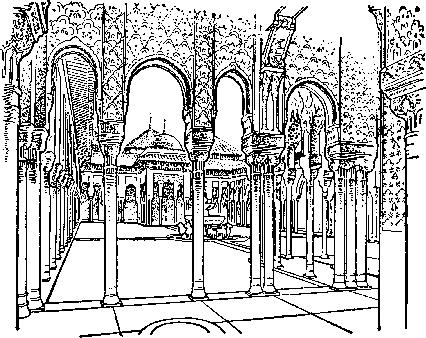

阿尔汗布拉宫 (Alhambra) 意译“红宫”。中世纪摩尔人统治者建立的格拉纳达王国的宫殿。位于西班牙格拉纳达。建于13世纪,14世纪60年代建成。宫殿位于地势险要的山上,由许多院落组成。其中狮子院以其轻巧的券廊和雕有12只狮子簇拥着的喷泉著称。室内布满色彩鲜艳的石膏几何形纹饰和阿拉伯文字图案。是阿拉伯建筑艺术的杰作。

阿尔汗布拉宫狮子院

伊势神宫 日本现存最古老、最重要的神社建筑。为内宫皇大神宫和外宫丰受神宫的总称。内宫建于2000年前的垂仁天皇时代,为祭祀皇祖天照大神建造;外宫建于1500年前的雄略天皇时代,为祭祀丰受大神建造。自明治天皇至今,凡天皇即位均需去参拜。内宫坐落于三重县伊势市五十铃川岸,由本宫和10所别宫等建筑构成;外宫坐落于三重县伊势市山田原,由本宫和4所别宫等建筑构成。内外宫的布局和形制基本相同。地段呈长方形,以正殿为中心外围四层木栅栏。正殿面阔三间,进深二间,为“神明造”(日本最古老建筑样式)。日本神社自公元7世纪起实行“造替”制度,即每隔几十年要重建一次。神宫的“造替”制度为每20年一次,但每次仍按奈良时代末期的文献记录仿造,故神宫保留鲜明日本本土风格。

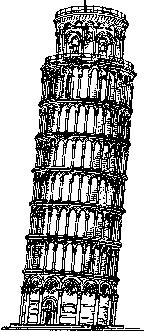

比萨斜塔 (Leaning Tower of Pisa) 意大利比萨的著名建筑。位于意大利中部比萨城。与比萨主教堂和洗礼堂组成的建筑群是意大利中世纪最重要的宗教建筑群之一,也是意大利罗马风建筑的代表作。用白红相间的大理石砌成、外观呈圆柱体之钟塔。直径约16米,高约55米,分为8层。始建于1174年,1350年完成。因奠基不慎,致塔身倾斜。在近一百年内又向外倾斜约30厘米,使从塔顶的垂悬直线已偏离底脚约5米。相传意大利物理学家伽利略曾在塔顶上做过著名的自由落体实验。

比萨斜塔

比萨主教堂 (Pisa Cathedral) 意大利罗马风建筑的代表作品之一。位于意大利中部比萨城。系由教堂、洗礼堂和钟塔(比萨斜塔)组成的古建筑群。教堂建于1063—1118年。属巴西利卡式建筑。由长排柱子用拱券联系起来,设有双侧廊和一个带有木屋顶的中厅,外墙由一块块白红相间的大理石砌筑,底层墙面为连拱券。入口立面上部是一层层直到山墙顶的空拱廊式浮雕,耳堂每端均有一个半圆形殿。在平面十字交叉处(即中厅与耳堂交叉点上)有椭圆形穹窿。洗礼堂建于1153年,位于教堂前面,与教堂处于同一中轴线上。外墙也是由白红相间的大理石砌成。堂的直径约40米,上半部在13世纪加建哥特式三角形山花和尖塔装饰。钟塔在教堂东南侧,详见“比萨斜塔”。

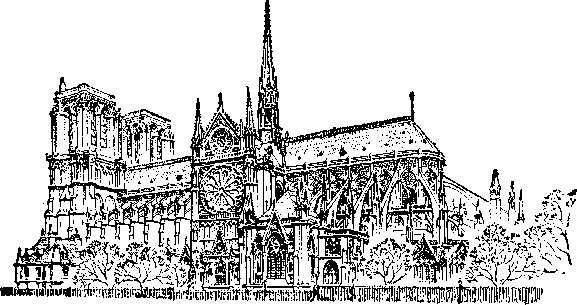

巴黎圣母院 (Notre Dame de Paris) 一译“巴黎圣母大教堂”。法国巴黎的主天主教堂。位于巴黎市中心塞纳河的西岱岛上。1163年兴建,1250年完成。教堂平面宽约47米,深约125米,可容纳近万人。中厅宽约15米,高约34米,双侧廊每跨约6米,高9米余,圣坛上部当中的尖塔高90米。教堂正立面一对塔楼高约60米,中心为大型玫瑰窗,底部为三个尖券入口,并附有丰富的雕刻。是欧洲早期哥特建筑与雕刻艺术的主要代表。堂内藏有13—17世纪许多艺术珍品。

巴黎圣母院

科隆大教堂 (Kölner Dom) 欧洲北部最大的哥特式教堂。位于德国科隆莱茵河畔。始建于13世纪中叶。平面呈拉丁十字形,长136.5米,宽45.7米;中厅狭长纵深,高达48米;东端为由七个小圆龛组成的半圆形回廊;西立面有一对八角形塔楼,建于1842—1880年,高150余米。整个教堂有精致的雕饰,是哥特建筑艺术的杰作。

科隆大教堂

圣彼得大教堂 (Saint Peter's Basilica) 一译“圣伯多禄大堂”。梵蒂冈的教廷教堂。文艺复兴时代最宏伟的教堂建筑,世界最大的天主教堂。建于1506—1626年。平面是拉丁十字巴西利卡式,祭坛上空是一内直径约42米的穹窿,穹顶高约138米。教堂前面有两重用柱廊围绕的巴洛克式广场。意大利文艺复兴时期的建筑师与艺术家布拉曼特、拉斐尔、米开朗琪罗和小莎迦洛(Antonio da Sangallo,1485—1546)等参与设计。教堂内存有欧洲文艺复兴时期许多艺术家如米开朗琪罗等的壁画和雕刻作品,而圣坛、祭坛华盖以及教堂前广场是巴洛克建筑师贝尼尼的杰作。

圣彼得大教堂

圣保罗大教堂 (Saint Paul's Cathedral) 英国著名的基督教堂。位于英国伦敦泰晤士河畔。1675年奠基,1710年建成。由雷恩(Christopher Wren,1632—1723)设计。平面拉丁十字形,长短方向均为三开间,每跨上空均有碟状穹窿,距地27.73米。十字交叉处是一中心大厅,大厅中央上空有一直径约34米的穹窿,顶高约111米。教堂正面有一对塔楼。是英国古典主义建筑的代表。

罗浮宫 (Palais de Louvre) 亦译“卢佛尔宫”、“鲁佛尔宫”。法国路易王朝的王宫。位于巴黎市中心塞纳河畔。本为中世纪城堡,16世纪后屡经改建扩建,至18世纪建成现有规模。占地约18万平方米。设计人为莱斯科(Pierre Lescot,1510—1578)等,而东立面由佩罗(Claude Perrault,1613—1688)等人设计,为法国文艺复兴建筑和古典主义建筑的代表。1793年起辟为国家博物馆和艺术品陈列馆。今设200多个陈列室,分古代埃及艺术、古代希腊罗马艺术、古代东方艺术、中世纪和文艺复兴时期雕刻艺术、工艺美术、绘画艺术等部门。收藏法国的雕塑和绘画作品比较齐备。20世纪80年代由美籍华裔建筑师贝聿铭(1917—)主持扩建。

卢佛尔宫 即“罗浮宫”。

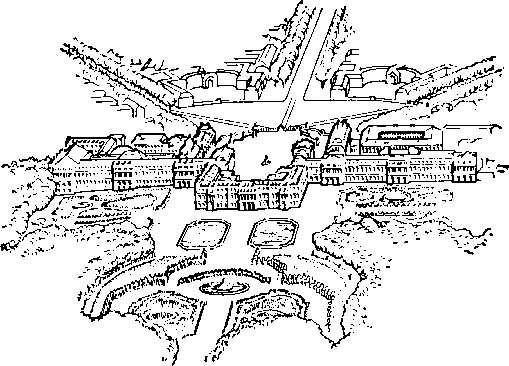

凡尔赛宫 (Palais de Versailles) 原为法国国王的狩猎行宫。位于巴黎西南凡尔赛。始建于16世纪。17世纪末在国王路易十四的推动下开始大规模改建扩建,至18世纪形成现存规模。包括宫前大花园、宫殿和放射形大道三部分。形体对称,轴线东西向。花园纵深约3千米,布有水池、几何形的道路网和修剪成形的花圃、树丛,并有小亭、台阶、雕像和喷泉等。宫殿南北总长达580米,中央为王宫,其他为王子和亲王的宫室,以及王权政府办公处、教堂和歌剧院等。为法国古典主义建筑的代表作,主要设计人是孟莎(Jules Hardouin Mansart,1646—1708);花园是法国古典园林的代表,设计人是勒诺特(Andr Le Notre,1613—1700)。其规模与风格曾被当时欧洲各国君主所模仿。1919年《凡尔赛和约》签订于此。

凡尔赛宫

佛罗伦萨大教堂 (Duomo of Florence) 亦称“花之圣母大教堂”。意大利佛罗伦萨市主教堂。位于市中心。由教堂、洗礼堂和钟塔组成的建筑群。教堂始建于1296年,平面呈拉丁字形,外墙面整齐,4个18.3米见方的间跨形成中殿,连接一个对边距离达42.2米,南、北、东三面又各出半八角形巨室的八角形祭坛,总长100多米。祭坛上有中央大穹窿,为意大利建筑师伯鲁涅列斯基主持设计建造。穹窿高107米,有内外两层壳体,内径42米,高30多米,外形呈半个椭圆。穹窿内有小楼梯登临采光亭(1470年建成)。穹窿的建造,首次创造了集中式教堂形式,汇集古罗马、拜占庭和哥特建筑的建造智慧,标志西方文艺复兴建筑的开始,穹窿成为佛罗伦萨城市的象征。洗礼堂呈八角形,青铜大门上雕刻有《旧约全书》。钟塔高85米。

圆厅别墅 (Villa Rotonda) 意大利维琴察城郊别墅。文艺复兴建筑师帕拉弟奥的代表作,建于1552年。建筑为集中式布局,平面正方形,四周门厅围绕中央12.2米直径的圆形大厅,形成十字型对称空间。别墅位于一高坡地上,四个完全相同的立面均为六根爱奥尼克柱式的希腊式门廊和大台阶,将室内和户外美丽的郊区景色连接。建筑各部分比例均称,尺度和谐,充分体现帕拉弟奥对古典建筑的继承和发展,被誉为西方文艺复兴建筑的经典之作。

卡比多广场 (Piazza del Campidoglio ) 亦称“罗马市政广场”。文艺复兴后期手法主义建筑的典型作品。位于意大利罗马卡比多山上。基地上有古罗马元老院遗址,以及15世纪中建成的一座档案馆,16世纪中,米开朗琪罗对整个广场进行整合设计,17世纪全部建成。平面呈梯形,主体建筑是广场中央的元老院,两侧图书馆与档案馆左右对称,建筑立面构图为在巨柱式之间运用小柱式分层处理。大理石铺设的地面椭圆形图案中心放置着罗马皇帝的骑马铜像。

圣马可广场 (Piazza San Marco) 意大利威尼斯的公共活动中心,意大利文艺复兴时期城市广场的典型代表之一。位于意大利威尼斯通亚得里亚湾的大运河北侧。历经数百年的建造和修整至19世纪形成现状。平面呈曲尺形,由大小三个梯形广场组成。内有拜占庭建筑风格的圣马可教堂、哥特建筑风格的威尼斯总督府和文艺复兴建筑风格的圣马可图书馆等。位于大广场与南部小广场相接处的90米高方形钟塔是广场的制高点,也是威尼斯的标志。

圣马可教堂 (S. Marco Cathedral) 意大利的东正教教堂,西欧拜占庭建筑典型作品。位于意大利威尼斯圣马可广场。建于1042—1071年。平面呈十字形,四翼同长,四翼和中央各伸出一个圆穹窿,其中中央和前面的穹窿较大,直径12.8米,其余三个较小,均通过帆拱由柱墩支承,穹窿底部有一圈小窗。为在外形突出穹窿,后来又在原结构上加建一层鼓身较高的木结构穹窿。内部以中央穹窿为中心,穹窿之间用筒形拱连接,大厅各部分相互穿插,连成一体。内部墙面布满彩色嵌面,装饰华丽。12—15世纪在外部又加建冠冕式顶、尖塔、壁龛等。

孚-勒-维贡府第 (Chateau de Vallx-le-Vicomte) 法国国王路易十四(Louis ⅩⅣ,1638—1715)的财政大臣富凯(Nicolas Fouquet)的府第,法国早期古典主义建筑典型代表之一。位于巴黎城南的默伦附近。建于1657—1661年。由勒伏(Louis Le Vau,1612—1670)设计。两层,对称布局,以椭圆形沙龙为中心。立面为古典柱式构图,屋顶颇陡,沙龙部分有突出的椭圆形穹窿。屋前有沿着中轴线延伸近1000米的府第花园,由园林设计师勒诺特设计,几何形布局,典雅而气派,为法国古典主义园林的先河,直接影响凡尔赛宫的大花园设计。

枫丹白露宫 (Château de Fontainebleau) 法国历代统治者的行宫,法国大型宫殿建筑群之一。位于巴黎附近的枫丹白露城。由一座封建古堡主塔、六朝国王的宫殿、五个不等形院落和四座各具特色的园林组成。12世纪时为法国国王路易七世(LouisⅦ,1120—1180)的老城堡,约1530年弗朗索瓦一世(FrançoisⅠ,1494—1547)扩建为庭院环绕的大宫殿,成为行宫。此后历代法国君王都曾在此居住,并不断改建、扩建和修缮。宫殿的建筑、装饰,以及园林是意大利文艺复兴艺术与法国传统艺术完美和谐地融合的典范,其中以弗朗索瓦一世长廊和亨利二世(HenriⅡ,1519—1559)大厅室内设计为代表,细木墙裙、格式天花板与石膏浮雕和壁画结合成精美装饰艺术,形成枫丹白露的独特风格,为法国文艺复兴风格代表作。

孚日广场 (Place des Vosges) 法国最早的皇家城市广场。位于法国巴黎。建于1605—1612年。原为法国国王亨利四世(Henri Ⅳ,1553—1610)的皇家广场,法国大革命后更名“孚日广场”。平面正方形,边长140米,周围围绕着底层为连续拱廊、上层为三层住宅且形式统一的建筑,是法国文艺复兴的典型风格。广场中央有1639年安置的路易十三(Louis ⅩⅢ,1601—1643)骑马雕像。

旺多姆广场 (Place Vendôme) 法国古典主义风格城市广场的典型代表。原名路易十四广场。位于巴黎市中心。建造于1699—1701年,由孟莎设计。广场平面为抹角矩形,中央有南北大道贯穿,周围是典型古典主义风格的三层建筑,底层为设有商铺的拱廊,上面两层是立面有壁柱的住宅。中央原有路易十四的骑马铜像,法国大革命后拆除,后于1806—1810年被拿破仑用为自己建造的纪功柱代替。

恩瓦利德教堂 (Dôme des Invalides ) 亦称“残废军人新教堂”。法国古典主义建筑的代表作之一。位于巴黎市中心杜尔维勒大街与塞纳河之间。建于1679—1706年,由孟沙设计。该教堂是整个残废军人教堂的一部分,专供路易十四慰问其将士之用,也是体现法兰西君主荣耀的纪念碑。平面呈正方形,中央覆盖三层壳体穹窿顶。建筑外观以高105米的穹窿为标志,雄伟壮观。1840年穹窿下面正厅的中央改为安放拿破仑一世(Napoléon Ⅰ,1769—1821)石棺的纪念堂。

星形广场凯旋门 (Arc de Triomphe de l’Étoile) 亦称“雄师凯旋门”。世界上最大的凯旋门。纪念拿破仑在奥斯特里茨战役中战胜奥俄联军而兴建。位于巴黎香榭丽舍大街西端。1806年拿破仑亲手奠基,1836年建成。由沙尔格兰(Jean François Chalgrin,1739—1811)设计,形式来自古罗马凯旋门。拿破仑时代帝国风格的代表作。立面近方形构图,高50米,宽45米,厚22.3米,中心拱门高36.6米,宽14.6米,拱门两侧的内壁和外墙有许多精美雕刻,最著名的是高浮雕《马赛曲》。19世纪中叶,以凯旋门为中心修建了直径约300米的星形广场,12条40~80米宽的道路从广场中心辐射出来,是当时奥斯曼巴黎规划中最典型的城市空间设计,其中最著名的是向东南延伸的香榭丽舍大街,从此成为巴黎最重要的城市景观轴。

巴黎歌剧院 19世纪欧洲折衷主义建筑代表作之一。位于法国巴黎拿破仑大道(今歌剧院大道)尽端。建于1861—1874年。由法国建筑师加尼埃(Charles Garnier,1825—1898)设计。融合了意大利文艺复兴、法国古典主义和巴洛克装饰等多种建筑风格,同时也掺杂了洛可可的雕饰,室内装饰繁复豪华。观众厅呈马蹄形,池座宽20米、深28.5米,有很好的音响效果。

巴黎圣心教堂 (Basilique du Sacré-Cœur) 法国著名的天主教堂。19世纪欧洲折中主义建筑的代表作之一。位于法国巴黎北部蒙马特尔高地的最高点。建于1876—1914年。1870年普法战争时期两位法国天主教徒祈愿法国获胜发起公众集资建造。由巴黎的基督教主教保罗·阿巴迪耶(Paul Abadie,1812—1884)主持设计。平面呈拉丁十字形,总长85米,立面对称式构图,双圆心穹窿和高鼓座以及厚重墙呈现出拜占庭建筑风格特征,连续的拱券设计渗入罗马风的表现手法。大穹窿直径16米,教堂高达55米;后有高84米的钟楼。教堂外形优雅,场地独特,成为巴黎著名景观之一,也是俯瞰巴黎最佳场所。

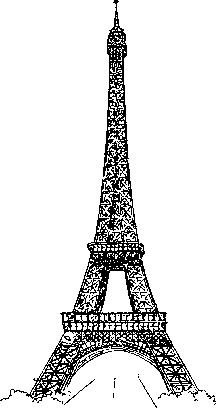

埃菲尔铁塔 (Tour Eiffel) 一译“艾菲尔铁塔”。法国巴黎的著名构筑物。位于塞纳河南岸马尔斯广场。为庆祝法国大革命一百周年和1889年在巴黎举行的世界博览会,由法国工程师埃菲尔(Gustave Eiffel,1832—1923)负责设计建造,故名。建于1887—1889年。塔为铁结构,重9000吨,原高300米,1959年装上电视天线后为320米。在高57米、115米和276米处设公共平台供公众游览,俯视巴黎市容;第四层平台高300米,上设气象站。顶部为巴黎电视中心。1930年以前为世界最高构筑物。

埃菲尔铁塔

萨伏伊别墅 (Villa Savoye) 法国现代建筑大师勒·柯布西耶早期代表性作品。位于巴黎近郊的普瓦西。建于1930年。钢筋混凝土结构,接近方形,共三层,平顶。底层由支柱架起,三面透空,室内为门厅和车库等辅助用房,以折形坡道和螺旋楼梯引向楼层,主要功能空间分布在二层,并有屋顶花园。别墅外观呈简洁几何形体,没有装饰,内部空间连续而丰富,是20世纪西方现代建筑的经典作品之一。

朗香教堂 (Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp) 法国现代建筑大师勒·柯布西耶晚期的代表作。位于法国东北部孚日山区的一座小山顶上。建于1953年。规模不大,但造型奇异,平面不规则,墙体几乎全是曲面,内外均白色,各个立面形象差别很大,罩在一个向上翻起的、两层钢筋混凝土薄板构成的灰黑色大屋顶下。屋顶和墙的部分交接处留出一道光缝,而入口面的墙上开了大小各异的窗洞,嵌入彩色玻璃,使内殿光线充满神秘色彩。各曲线墙面和天花又使室内获得独特音响效果。内殿还连有三个小祷告室,其外部造型成垂直塔状,内殿祭坛的弧形墙外,是室外祭坛,面对山坡上的开阔草坪,成为宗教节日的露天大殿,充满宗教气氛。被誉为20世纪最为独特、最具有表现力的现代建筑。

白金汉宫 (Buckingham Palace) 英国王宫。位于伦敦威斯敏斯特城内。初为白金汉屋,1703年由白金汉公爵(Duke of Buckingham)兴建。1761年由乔治三世购得,作为王后的住宅,称“女王宫”。1837年维多利亚女王即位后,正式成为王宫,此后一直是英国王室的府第。19世纪末20世纪初经扩建,其北翼和南翼的两侧宫殿得以延伸,被东侧的宫殿封闭,成一座四方形宫殿。宫内有宴会厅、典礼厅、音乐厅、画廊、图书馆、皇家集邮室等600多个厅室,各有富丽精美的装饰。有一座占地约16.2万平方米的御花园。主立面显法国17世纪古典主义风格,开阔气派。墙外是广场和维多利亚女王纪念碑,整体构成伦敦最重要的城市景观之一。

英国国会大厦 亦称“威斯敏斯特宫”。19世纪欧洲浪漫主义建筑的代表作品之一。位于英国伦敦泰晤士河畔。建于1836—1868年。形式采用英国兰加斯特王朝亨利五世(Heinrich Ⅴ,1387—1422)时期的哥特垂直式,因亨利五世曾一度征服法国,建筑风格带有强烈的民族主义内涵。气势宏大,已成为伦敦的标志之一。其东北角有著名的大本钟。

水晶宫 (Crystal Palace) 1851年在英国伦敦举办的第一届世界博览会的展览馆。位于英国伦敦海德公园内。建于1851年。占地约7.4万平方米。建筑规模巨大,结构以铸铁梁柱为主,墙面、屋面覆以玻璃,馆内宽敞明亮,故名。该馆首次大规模地运用工业化建筑材料,采用预制构件,使建筑物在9个月内建成。被视为现代建筑工业化的先驱。博览会结束后,1852—1854年拆迁至锡德海姆重建。1936年毁于大火。

美国国会大厦 位于华盛顿哥伦比亚特区的高地国会山上,国家广场的东端。美国国会和联邦立法机构举行会议和办公的场所。多任总统在此举行就职仪式。是美国国家的象征和华盛顿最具标志性的建筑。1793年由华盛顿总统奠基建造,1800年完成并使用。主立面显现古典主义建筑风格,中央穹窿仿照巴黎潘提翁(见42页“潘提翁❷”)且更加宏大,是典型的古典复兴式建筑。1814年毁于英美第二次战争,后重建和修缮扩建。现占地1.6公顷,外形通体洁白,对称格局,主立面上基座、柱廊和屋檐三段式构图,中央是高耸的大穹顶,顶上立有近6米高的自由女神铜像,下有可容纳二三千人的金碧辉煌的大厅。大厦的北厢是参议院,南厢是众议院。

林肯纪念堂 美国第16任总统林肯(Abraham Lincoln,1809—1865)的纪念堂。位于华盛顿哥伦比亚特区国家广场西侧,与正前方的华盛顿纪念碑以及广场东端的国会大厦遥相呼应,成一直线。于1914年破土动工,建成于1922年。呈长方形,由洁白的花岗岩和大理石建造,伫立在近5米高的花岗岩基石上,36根白色大理石圆廊柱,象征林肯任总统时美国的36个州,每个廊柱的横楣上分别刻有这些州的州名。堂内正中是一座高约6米的大理石林肯坐像。形式明显仿照古希腊帕提侬神庙,是一座典型的希腊复兴式建筑。

白宫 (White House) 美国总统官邸。位于美国首都华盛顿宾夕法尼亚大街,是一座白色的三层楼房。始建于1792年,后多次改建和扩充。从1800年美国第二任总统亚当斯(John Adams,1735—1826)起,历任总统都以此为官邸。1902年美国第二十六任总统西奥多·罗斯福在他的通信中首先使用“白宫”这一名词。后成为美国政府的代称。建筑对称布局,立面上希腊神庙式柱廊,是当时美国古典复兴风格的典型特征。

帝国州大厦 一译“帝国大厦”。世界著名高层建筑之一。“帝国州”(Empire State)是美国纽约州的别名,大厦以此命名。位于美国纽约市曼哈顿中心区。建于1931年。102层,连同塔楼高378米,1952年加装电视天线后,总高度449米,成为20世纪30—70年代世界上最高建筑。占地长130米、宽60米。钢框架结构。大楼供办公用。

古根汉姆博物馆 古根汉姆美术馆群的总部。位于纽约曼哈顿第五大道,面向中央公园,美国现代建筑师赖特的代表作之一,纽约的地标性建筑。建于1959年。博物馆主楼展厅为白色钢筋混凝土螺旋形建筑物,行政办公部分为圆形,与展厅并连在一起。展厅为高约30米的圆筒形空间,底部直径约28米,向上逐渐加大,中央形成一个敞开的中庭,顶部玻璃采光;圆筒周围是盘旋而上的螺旋形坡道,美术作品沿坡道陈列,观众一边看展览,一边能从各种高度随时看到环绕中庭的奇异的室内景象。但展厅地面始终倾斜。1969年博物馆增加了一座长方形3层辅助性建筑,1990年再次增建一座矩形附属建筑。

华盛顿国家美术馆东馆 是华盛顿原美国国家美术馆的扩建部分。美籍华裔建筑师贝聿铭的代表性作品。1978年建成。平面由一个等边三角形(展览部分)和一个直角三角形(研究中心和行政部分)组成,巧妙处理建筑同城市规划、街区环境以及老馆的关系。东馆室内围绕一个高耸的中庭逐层布置展室,并以灵活的天桥组织交通,形成极为丰富的室内空间;外观醒目而清新,简练而宏伟,造型、材质及色彩与老馆手法各异,却明显呼应。为20世纪以几何形体创造纪念性现代建筑的范例。

洛克菲勒中心 美国著名的大型商业综合楼群。位于纽约市曼哈顿第五大道至第六大道以及48街至51街之间。由美国洛克菲勒家族建造。始建于1930年,20世纪70年代建成。占地约9万平方米。由19幢建筑物组成,包括餐厅、办公大楼、服饰店、银行、邮局、书店等各种功能的建筑。中心每天可容纳25万人次上班、观光、消费。20世纪30年代建成的14幢大楼各入口、大厅以及花园的雕塑、装饰等,由30多位艺术家精心设计,成为艺术装饰风格的代表作。也是20世纪最有影响的都市计划之一,建筑师巧妙地利用大楼间的广场、空地与楼梯间组织人流及其活动空间,其中的河渠花园和下沉广场最具吸引力,开创现代城市建设史上市民空间的典范。

流水别墅 (Fallingwater House) 现代派“有机建筑”设计杰作。美国建筑师赖特的代表作。位于美国匹兹堡市郊熊溪河畔。建于1936年。在地形起伏、林木繁盛的环境中,采用钢筋混凝土悬挑结构特点,将别墅建在瀑布之上,并与场地地形与岩石巧妙结合。建筑体形以多重水平和垂直元素形成对比,配合石墙、玻璃和钢筋混凝土在颜色和质感上的对比、光影变化,使人工建筑如同从平地上生长出来,与自然景色互相渗透、融为一体。不同形状的室内空间既相互穿插,又向外自由伸展,形成室内之间和室内外的相互交融。

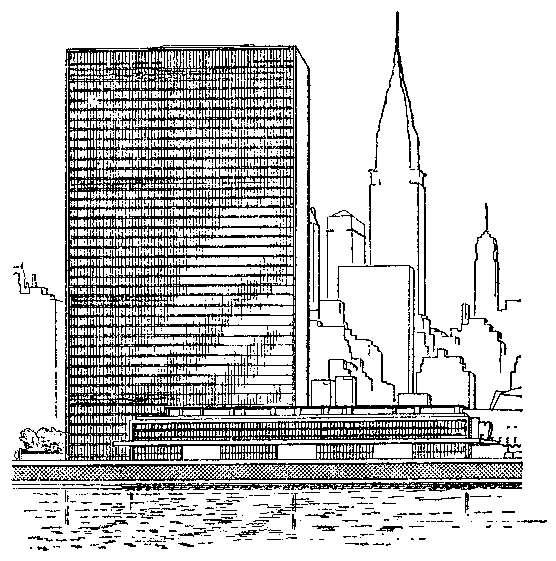

联合国大厦 联合国总部所在地。位于美国纽约曼哈顿半岛的东河沿岸。建于1947—1953年。主要建筑物由大会场大楼、秘书处大楼和会议楼三部分组成。秘书处大楼为大厦的主体建筑物,高39层,立面为大片玻璃围护墙,外观状如薄板,故有“板式建筑”之称。

联合国大厦

世界贸易中心 世界著名高层建筑之一。位于美国纽约曼哈顿半岛南端。建于1973年。由两座高110层的方形塔楼(称“双子塔楼”)和四座高7层的建筑物组成。大楼采用钢结构,属筒中筒体系。总高412米。建筑面积约100万平方米,其中有84万平方米的办公面积,容纳办公人员约5万人,分租给世界各地厂商。大楼另有地下室7层,除设车库外,还有地铁车站和商场。其中一座塔楼的顶层和屋顶平台向游人开放,登高可鸟瞰纽约市区和纽约港全景。双子塔楼建成后一直是纽约标志景观,于2001年9月11日被恐怖分子驾机撞毁。

西尔斯大厦 世界著名高层建筑之一。位于美国芝加哥华克大街。建于1974年。建筑面积约40万平方米。110层(另有地下室3层),总高度443米。大厦采用由钢框架构成的束筒结构体系,外部用黑铝和镀层玻璃幕墙围合,束筒以不同高度收头形成大厦独特造型。大厦可供1.67万人同时办公。游人站在第103层的瞭望台,可俯视整个芝加哥市容。为1997年以前世界最高的高楼。

悉尼歌剧院 世界著名歌剧院建筑。位于澳大利亚悉尼港口。由丹麦建筑师伍重(Jorn Utzon,1918—2008)设计。建于1973年。建造在伸出河岸线的一个1.82万平方米的大平台上。由音乐厅、歌剧院、展览馆和餐厅等部分组成。屋盖共十个,用钢筋混凝土肋板构成,外观形似船上风帆。施工历时14年,耗资10亿美元,为当时建筑史上罕闻。为悉尼市的标志。

多伦多电视塔 世界著名构筑物。位于加拿大多伦多。建于1975年。塔高553.4米,为当时世界最高自立式构筑物。塔身用预应力混凝土建造,横断面呈Y形,由三片互成120°交角的矩形空心支腿和中间的六边形筒体组成。塔身上面设钢构架,用来安装电视天线。在塔身335~365米处设圆形大塔楼,有7层:第一层安装抛物面微波天线,第二、第三层为瞭望台,第四层为旋转餐厅,第五、第六、第七层分别用作电视、调频和机械装置用房;446.2米处设圆形小塔楼,供瞭望用。塔底设休息厅、快餐厅、宴会厅、商场和停车场等。

巴西国会大厦 位于巴西首都巴西利亚中心三权广场。与总统府和高等法院形成等边三角形的象征性布局。是巴西建筑师奥斯卡·尼迈耶(Oscar Niemeyer,1907—2012)的代表作品。建于1960年,由办公楼和众议院、参议院会议大厅三部分组合而成。办公楼是两座并立的高27层大厦,两楼中间有天桥相连,形成H形,示意维护人类尊严、保障人权。众、参议院大厅以一个二层楼的“大平台”统一起来,成为一个整体。众议院大厅形似一只朝天的巨碗,表征言论开放;参议院大厦却像一只倒扣的巨碗,表征它是决策机构。整幢大厦体形对比强烈,建筑构图新颖,轮廓鲜明,为巴西20世纪最具标志性的现代建筑。

艺术与手工艺运动 提倡把生活用品与艺术品制作回复到手工工艺生产的运动。出现于19世纪中叶至20世纪初的英国,对欧洲多个国家产生影响。目的是抵制工业化对传统建筑和手工业制品艺术的威胁,主张在设计上回复到中世纪的手工业与手工业行会传统,坚持设计的真实性和从自然中吸取营养。作品主要集中于建筑设计、室内设计、平面设计和工艺品设计。代表人物有英国艺术理论家约翰·罗斯金(John Ruskin,1819—1900),设计师、诗人及社会学家威廉·莫里斯(William Morris,1834—1896)。代表作品有建筑师菲利普·韦布(Philip Webb,1831—1915)设计的莫里斯住宅,俗称“红屋”。

芝加哥学派 美国芝加哥的一个建筑学派。出现于19世纪70年代至20世纪初。当时芝加哥城市规模急速膨胀,并正值火灾后重建的迫切需求,一些主张建造高层商业建筑的建筑师和工程师研究和发展钢框架结构、载人电梯,以及高建筑的功能空间组织与外形设计,创造摩天楼原型和“芝加哥窗”,并提出“形式追随功能”的设计思想,对20世纪现代建筑的成长产生重要影响。代表人物有工程师詹尼(William Le Baron Jenney,1832—1907)、建筑师沙利文(Louis Henri Sullivan,1856—1924)等。代表作品有芝加哥马凯特大厦和C.P.S.百货公司大厦等。

新建筑运动 欧美在建筑设计与思想上各种革新探索的运动。出现于19世纪下半叶至20世纪初。因着重寻求新的建筑美学形式与建造方法而得名。主要学派有19世纪80年代比利时、法国、德国和西班牙等的“新艺术”运动,美国的芝加哥学派和建筑师赖特倡导的草原式住宅,奥地利的维也纳学派和“分离派”,荷兰以贝尔拉格(Hendrik Petrus Berlage,1856—1934)为代表的阿姆斯特丹学派和瑞典的“经验主义”等。20世纪初,又有在法国以贝瑞(August Perret,1874—1954)为代表的钢筋混凝土建筑设计,在德国的德意志制造联盟,以及第一次世界大战前后在德国的表现主义、意大利的未来主义、荷兰的风格派、俄国的构成主义等。对20世纪的现代建筑形成与发展起重要作用。

德意志制造联盟 (Deutscher Werkbund—DWB) 由工业家、美术家、建筑师和社会学家组成的专门从事研究日用工业品和建筑设计的组织和学术团体。1907年由德国政治和实业家穆泰修斯(Hermann Muthesius,1861—1927)倡议成立于慕尼黑,活动持续到20世纪20年代末。联盟提倡美术与工业协作,工业产品必须适应现代生活要求和具有时代美,强调建筑设计与现代机器大生产相结合,并举办多次展览,对20世纪西方现代建筑的成长与推广产生很大影响。代表人物有彼得·贝伦斯(Peter Behrens,1868—1940),代表作品有柏林通用电气公司透平机车间等。

国际现代建筑协会 (Congrés Internationaux d'Architecture Moderne—CIAM) “现代派建筑”学派建筑师的国际性组织。1928年成立于瑞士,1959年停止活动。发起人包括勒·柯布西耶、格罗皮乌斯、阿尔托等,著名现代建筑历史理论家吉迪翁(Giedion,1888—1968)任秘书长。协会的成立标志着现代主义建筑思想的成熟与广泛影响的开始,它崇尚建筑功能和理性的思考,关注现代科学技术在建筑中的应用,以及为普通人的大量居住建筑的设计,提倡建筑设计的标准化和经济性,并探讨工业时代的城市组织方式。1933年发表著名的《雅典宪章》,对传播现代主义建筑和城市规划思想影响深远。

包豪斯 德语Bauhaus的音译,意为“房屋之家”。原为成立于1919年的“德国包豪斯设计学院”的简称,后指以该学院为基地形成和发展起来的建筑学派。为首的格罗皮乌斯和其他成员从建筑必须适应现代工业社会的观点出发,提出建筑家、艺术家和画家要“面向工艺”,重视建筑功能、技术和经济的建筑观点,鼓励形式创新,第一次建立了现代设计教学理论与方法。1933年学院被纳粹关闭后,成员先后移居国外,学派思想与设计教学方法随之传遍欧美乃至世界各地。代表作有德绍的包豪斯设计学院校舍和教师住宅、西门子住宅区等。

建筑十书 ( De Architectura ) 书名。欧洲现存最古老、最有影响的建筑理论典籍。由古罗马建筑师、工程师和建筑理论家维特鲁威于公元前32—前22年为古罗马皇帝奥古斯都撰写。全书分为十卷,涉及当时建筑师培养、城市规划原理、城市设施、建筑构图原则、古典建筑形制、各种类型建筑设计原理、建筑环境、建筑材料与工程、建筑构造、施工工艺、施工机械,以及建筑经济等方面,广泛总结古希腊和古罗马的建筑经验,是西方建筑学的第一部百科全书。文艺复兴时期的人文主义建筑师重新发现它的价值,由此时期至19世纪末,欧洲最重要的建筑理论和设计原则基于此书发展而来,成为西方建筑传统的核心。

维特鲁威 (Marcus Vitruvius Pollio,前1世纪) 古罗马建筑师、建筑理论家。所著《建筑十书》(详“建筑十书”)是欧洲现存最早的建筑理论文献。

伯鲁涅列斯基 (Filippo Brunelleschi,1377—1446) 意大利建筑师、雕刻家,早期文艺复兴建筑运动的主要倡导者。本为手工业工匠,曾任佛罗伦萨执政官。曾对古罗马建筑遗迹进行调查研究,开启文艺复兴建筑风格先河。主持建造佛罗伦萨大教堂内直径42米的穹窿顶等一系列教堂建筑。

阿尔贝蒂 (Leon Battista Alberti,1404—1472) 意大利文艺复兴早期最重要的人文主义者、诗人、建筑师和艺术理论家之一。知识渊博,精通建筑、艺术,还研究数学、测绘和密码术等。1432年任罗马教皇宫廷秘书,与教廷关系密切。曾潜心学习古典建筑思想,为建立文艺复兴建筑理想展开广泛的理论和实践研究。建筑作品有在佛罗伦萨的卢彻来府第、圣玛利亚·诺维洛教堂、在里米尼的圣方济各教堂,以及在曼托瓦的圣安德鲁教堂等。所著《论建筑》是西方文艺复兴建筑理论重要著作之一。

布拉曼特 (Donato Bramante,1444—1514) 意大利文艺复兴盛期的建筑师、画家。早年在米兰从事绘画和建筑创作,受阿尔贝蒂和米开罗佐(Michelozzo,1396—1472)等人影响,吸取古罗马建筑精神,在形成文艺复兴的集中式、纪念性建筑风格探索上具有开创性的贡献。在1502—1510年设计建成的罗马坦比哀多小教堂、1503年受教皇委托设计的梵蒂冈圣彼得大教堂和教皇宫都是文艺复兴盛期的代表作。

维尼奥拉 (Giacomo Barozzi da Vignola,1507—1573) 意大利文艺复兴后期建筑师。曾对古罗马建筑遗迹进行测绘和研究,并将古典建筑的设计原则归纳总结。著有《建筑五柱式规范》和《透视图规范》等,对17—19世纪的古典主义建筑和复古主义建筑影响很大。

帕拉弟奥 (Andrea Palladio,1508—1580) 意大利文艺复兴后期建筑师。曾对古罗马建筑遗迹和建筑理论进行广泛测绘和研究,并依此展开大量实践。其论著《古建筑测绘图集》(1554年)、《建筑四书》(1570年)等,代表作有维琴察巴西利卡、圆厅别墅等设计,对18世纪的古典主义建筑和19世纪复古主义建筑影响很大。

贝尼尼 (Gian Lorenzo Bernini,1598—1680) 意大利巴洛克建筑师、雕刻家、画家,巴洛克艺术代表人物之一。早年随父学习雕刻,确立巴洛克雕刻艺术风格并加以发展。在建筑方面曾继马代尔纳(Carlo Maderno,1556—1629)之后任罗马圣彼得大教堂的总设计师。他大胆创新,善于将建筑、雕塑和绘画相互结合,风格宏伟华丽,塑造巴洛克时代最具戏剧性的教堂空间和城市广场,影响广泛。代表作有圣彼得大教堂内的巨型青铜华盖和圣坛,以及教堂前面占地面积3.5万平方米的大广场及其回廊。

波洛米尼 (Fransesco Borromini,1599—1667) 意大利巴洛克建筑师,巴洛克建筑艺术代表人物之一。自幼随父学石工。1619年前后在罗马先为圣彼得大教堂雕石和跟随建筑师马代尔纳工作,后跟随建筑师贝尼尼,与贝尼尼分手后逐渐形成自己的风格。他极具想象力,勇于打破常规,创造了巴洛克时代最丰富的动感空间。代表作有罗马圣卡洛四喷泉教堂、圣伊夫教堂、罗马传信会学院,以及圣阿格尼斯教堂等。

佩罗 (Claude Perrault,1613—1688) 法国建筑师、理论家,法兰西科学院奠基人之一。对路易王朝时代的科学与艺术有重要的贡献。一生研究范围包括解剖学、哲学、物理学、机械学、建筑设计与理论等科学领域。研究成果有首次将古罗马维特鲁威的《建筑十书》译成法文;设计的巴黎罗浮宫东立面改造被认为是法国古典主义建筑的典型代表;大胆挑战文艺复兴以来建筑理论,提出新的建筑美学定义和古典主义原则。所著《按照古代方法设计的五种柱式法则》是西方建筑美学理论的重要著作。

赖特 (Frank Lloyd Wright,1867—1959) 美国建筑师,现代主义建筑倡导者之一,草原式住宅和有机建筑的创始人。以想象力丰富和强调设计的自然特征著称,善于运用地方材料建造出与自然融成一体或形体和空间独特的建筑。提出“千英尺摩天楼”、“广亩城市”的设想。代表作品有流水别墅、西塔里埃森冬季别墅兼工作室、约翰逊制蜡公司办公楼、纽约古根汉姆美术馆等。著有《建筑的未来》等。

格罗皮乌斯 (Walter Gropius,1883—1969) 建筑师、建筑教育家。现代主义建筑倡导者和国际现代建筑协会创始人之一。原籍德国,1937年移居美国。历任包豪斯设计学院院长,移居美国后任哈佛大学建筑系主任和设计研究生院院长。1929—1957年任国际现代建筑协会副会长。长期从事建筑教育和设计业务,曾创建德国包豪斯设计学院和包豪斯学派。20世纪40年代提出综合考虑建筑各种因素的“全面建筑观”。其后期影响主要在建筑教育方面。著有《新建筑与包豪斯》等。其早期的主要理论和作品对20世纪的西方现代派建筑发展有较大影响。

勒·柯布西耶 (Le Corbusier,1887—1965) 建筑师、立体派画家和城市规划专家,现代主义建筑倡导者和国际现代建筑协会创始人之一。原籍瑞士,长期居住法国。20世纪20年代初提出“住房是居住的机器”、“新建筑五点”,以及“光明城市”等设计与规划理论及方案。早期作品为白色方盒子几何形体,如萨伏伊别墅。50年代后转向以混凝土可塑性、粗糙感和沉重感为特征的粗野主义风格,探索现代建筑的乡土性和纪念性,如马赛公寓和昌迪加尔市高等法院等;在朗香教堂设计中,又提出建筑形式的隐喻作用。著有《走向新建筑》等。建筑规划理论和设计作品对20世纪建筑发展产生深远影响。

密斯·凡·德·罗 (Ludwig Mies van der Rohe,1886—1969) 建筑师,现代主义建筑倡导者之一。原籍德国,1938年移居美国。青年时在德国建筑师贝伦斯处工作,并深受其建筑应与现代工业相结合的思想影响;为包豪斯学派的主要人物之一;到美国后,任伊利诺伊大学建筑系主任,并自行开业。擅长用钢和玻璃建造房屋,并在设计上提出“少就是多”、“流动空间”等理论,设计语言被称作“密斯风格”。代表作有1929年巴塞罗那世界博览会德国馆、纽约西格兰姆大楼和柏林德国国家美术馆。设计风格对20世纪建筑实践产生广泛影响。

阿尔托 (Alvar Aalto,1898—1976) 芬兰建筑师,现代主义建筑倡导者和国际现代建筑协会创始人之一,“建筑人情化”的提倡者。主张将现代建筑经验结合芬兰实际情况,使建筑既现代化又具有地方和人情特色。设计中善于结合自然条件,利用地形,运用地方传统材料与新材料的结合;形式和空间塑造上常采用曲线、曲面和灵活布局的手法。作品有维堡市立图书馆、帕米欧结核病疗养院、珊纳特赛罗镇中心、乌尔夫斯贝格文化中心和玛利别墅等。