一、积极推行家庭联产承包责任制,天津农村改革不断深入 |

|

(一)改革开放前天津农业的发展

从1949年1月天津解放到1978年党的十一届三中全会召开,天津农业走过了曲折的发展道路,农村经济和社会各项事业取得显著成绩的同时,由于指导思想上的急躁冒进,农业发展也走了一些弯路。

解放初期,天津农村地区先后开展以解决农民土地问题为核心内容的土地改革运动,基本解决了土地使用权问题。在此基础上,党带领农民群众积极开展农业合作化运动,集中有限财力物力发展生产,极大地提高了农民恢复发展生产的积极性。至1957年,农业总产值比1949年增长1.32倍,其中,种植业产值增长1.56倍,农副业产值增长45.2%,粮食总产量增长2.1倍。

1958年的“大跃进”和人民公社化运动,使以“高指标”“瞎指挥”“浮夸风”和“共产风”为主要标志的“左”倾错误在农村严重泛滥,农业发展受到很大影响。为迅速恢复农业生产,天津市贯彻中央关于国民经济调整的方针,提出“农业生产要坚持以粮为纲,农林牧副渔全面发展的方针”,着重强调了粮食生产的重要地位。同时实行“三级所有,队为基础”的人民公社体制,使天津农业得到较快的恢复。1965年,农业总产值比1957年增加56.6%,其中种植业增加45.3%,粮食总产量增加62.4%。

1966年开始的“文化大革命”使天津农业发展受到严重影响,农业生产大起大落,其中有七年维持在1965年的水平。粉碎“四人帮”后,天津努力恢复发展农业生产。然而由于“左”倾错误的长期干扰,加之1976年强烈地震造成的严重影响,1977年和1978年农业生产虽略有回升,但并未出现大的起色。

(二)家庭联产承包责任制的确立

1978年12月召开的党的十一届三中全会实现了全党工作重点的战略转移,实现思想路线的拨乱反正,恢复党的民主集中制的传统,作出实行改革开放的新决策。全会做出的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》,为农村改革提供了政策依据,启动了农村改革的新进程。

按照中央的部署,天津市结合自身实际,提出肯定集体所有制是现阶段农村的主要经济成分,肯定农民自留地、家庭副业、城乡农贸集市是农村经济的重要补充,提出扩大各级生产组织的自主权和农民的自主权,取消统购派购制度,调整农村产业结构,逐步理顺农副产品价格等举措,为即将开展的农村改革提供了政策依据。

1979年2月,天津市各区县召开四级干部会议,研究落实粮田生产责任制问题。9月中旬,市委召开农村工作会议,进一步部署这项工作。会后,部分社队根据自身实际情况开始落实农业生产责任制,取得了较好的成绩。同时,在少数边远山区和贫困队试行了包产到户和包干到户,在低产缺粮队试行分口粮田到户的责任制。由于未对各社队农业生产责任制形式做统一要求,在实际工作中出现了形式多样的农业生产责任制形式,如作业组、专业承包、联产计酬、定额管理、田间责任到劳

等形式。宁河县岳龙公社岳龙大队的6个生产队,将社员划分成18个作业组,生产队包工到作业组,联系产量计酬,调动了干部社员的积极性,实现夏粮增产5万千克的好收成。从实际效果来看,专业承包、联产计酬等形式代表农村改革的方向,有利于提高农民积极性,促进农业发展。

等形式。宁河县岳龙公社岳龙大队的6个生产队,将社员划分成18个作业组,生产队包工到作业组,联系产量计酬,调动了干部社员的积极性,实现夏粮增产5万千克的好收成。从实际效果来看,专业承包、联产计酬等形式代表农村改革的方向,有利于提高农民积极性,促进农业发展。

为了总结落实粮田生产责任制过程中出现的好做法,解决一些社队按兵不动的现象和若干经济政策问题,天津市委于1980年11月中下旬召开农村工作会议,要求把加强和完善农业生产责任制作为进一步发展农村集体经济、发展农业生产的中心环节。提出要因地制宜,分类指导,不搞一刀切,允许多种责任制同时存在,大力发展多种经营,争取农业生产全面高涨和农民生活富裕。会议还通过放宽经济的十项规定。到1980年年底,全市农村1.6万个基本核算单位中,有85%落实了生产责任制,但以小段包工、定额计酬为主,占51.5%;实行田间责任到劳的占15.2%;专业承包、联产计酬的仅占12%。

为了进一步推广家庭联产承包责任制,1981年5月7日至11日,市农委召开郊区、县委书记和各局负责人会议,强调重视家庭联产的重要性,着力解决干部群众的思想问题。8月26日至9月7日,天津市委在武清召开全市农村工作会议,专门研究普及和落实家庭联产承包、建立合作经济双层经营问题。会议重申不搞一刀切,因地制宜,分类指导的原则。会后组织各区县、公社负责人到河北省吴桥、青县、沧县等地参观,学习这些地方包产到户或包干到户的经验和做法。之后,宁河县岳龙公社等7个公社交流本地落实包产(干)到户在内的生产责任制情况。9月22日,市农委发出《实行统一经营联产到劳和双包责任制的一些具体问题的处理意见》的通知,对耕地承包、机具和耕畜的管理使用等问题提出了具体的解决办法。

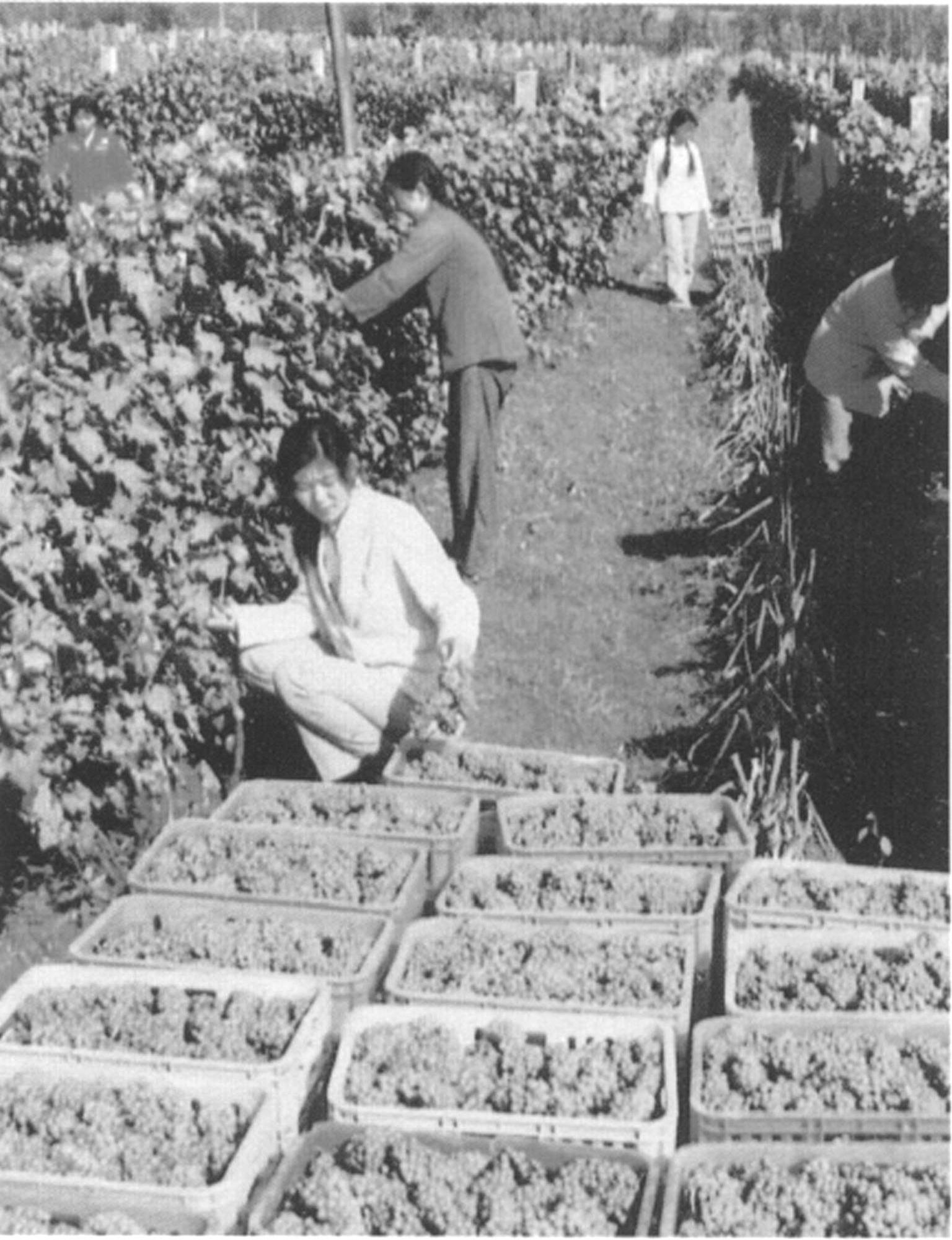

天津农村实行家庭联产承包责任制后农业获得大丰收

1981年11月,中央召开农村工作会议总结农业生产责任制的经验,部署进一步健全和完善联产承包责任制的各项工作。1982年1月1日中共中央批转《全国农村工作会议纪要》,以中央1号文件的形式正式提出“联产承包责任制可以恰当地协调集体利益和个人利益,并使集体统一经营和劳动者自主经营两个积极性同时得到发挥”,“有利于促进社会生产力的更快发展和社会主义制度优越性的充分发挥”。为贯彻中央精神,1982年12月3日至19日天津市委召开农村工作会议,要求还没有建立联产承包责任制的社队,要在农民自愿的基础上尽快建立起来,已经建立的要完善提高;各级领导干部要深入调查研究,积极支持群众的创造精神。会后,实行和完善家庭联产承包责任制的工作,在天津农村广泛开展起来。1983年,中央发出《当前农村经济政策的若干问题》,指出:“党的十一届三中全会以来,我国农村发生了许多重大变化。其中,影响最深远的是普遍实行了各种形式的农业生产责任制,而联产承包又越来越成为主要形式”,“这是在党的领导下我国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展”。截至1983年年底,天津农村基本上完成了第一步改革任务,全市农村1.8万个基本核算单位中,96.7%实行了联产承包责任制。

(三)人民公社体制改革

家庭联产承包责任制的推行和完善,将过去的人民公社集体经济由统一经营,变为公社和生产大队对生产资料行使所有权,以家庭在承包合同规定范围内对生产资料行使使用权和经营自主权。这种双层经营体制的出现,客观上要求对以“一大二公”为基本特点的人民公社行政体制进行改革。

1982年8月4日,市农委召开郊区、县委负责人会议,部署改变人民公社“政社合一”“一大二公”体制的试点工作。会议确定东郊区万新庄公社、西郊区木厂公社、南郊区南羊公社、北郊区天穆公社、蓟县洇溜公社、武清县城关公社、静海县大庄子公社、宁河县董庄子公社、宝坻县三岔口公社9个试点单位,之后又增加了塘沽区河头公社、大港区小王庄公社、汉沽区大田公社。试点工作按党、政、企分设的原则进行,把公社改为乡,管辖区域不变。建立乡党委、乡政府和乡合作经济组织。会后,各区县立即组织专门班子,负责试点工作。

1983年1月2日,中共中央印发《当前农村经济政策的若干问题》,指出“人民公社的体制,要从两方面进行改革。这就是,实行生产责任制,特别是联产责任制;实行政社分设。政社合一的体制要有准备、有步骤地改为政社分设,准备好一批改变一批。在政社尚未分设之前,社队要认真地担负起应负的行政职能,保证政权工作的正常进行。在政社分设后,基层政权组织,依照宪法设立。”根据中央要求,市农委及时对试点工作进行总结。3月25日,天津市委召开区县党政领导碰头会,全面部署人民公社体制改革工作。到10月12日,天津市人民公社体制改革基本结束。全市209个公社全部实现党、政、企分设,建立乡镇政府201个;3733个村建立村民委员会,占全部村庄的96.3%。

人民公社体制改革突破了过去政社不分、政企不分的高度集中和行政化的基层管理模式,使广大农民开始进行一种崭新的生产经营、生活消费的方式。