一、初步构筑现代化的交通体系 |

|

新中国成立后,天津的交通建设取得了一定的成绩,但1976年的唐山大地震严重影响到天津,城市交通基础设施遭到严重破坏。改革开放之初,天津市委、市政府以灾后重建带动交通建设,制定了天津市交通发展中长期发展规划,带领广大群众,历经二十余年拼搏奋斗,攻克重重困难。至20世纪末,相继建成以“三环十四射”为基本框架的城市交通体系、修建了第一条地铁线路、兴建了国内第一条跨省市的高速公路、扩建了天津铁路枢纽、改造了天津机场、改扩建了天津港,初步构筑起现代化的交通体系。

(一)建设以“三环十四射”为基本框架的市区交通网络

改革开放初,受唐山大地震的严重影响,天津市交通“车多路窄行车难”的矛盾日益突出,车辆拥挤、道路堵塞的现象十分严重。“汽车没有自行车快”,成为当时天津交通状况的真实写照。为了突破这一制约天津经济社会发展的瓶颈,经过认真考察和充分论证,1984年,市政府制定了天津市道路和交通建设的总体规划,即主干道和出口实行地上与地下、平交与立交、市内交通与对外交通的结合,拓宽道路,打通卡口,形成四通八达、流向合理的交通网络,并确定了“三环十四射”道路交通网络的总体布局。

1.修建中环线,构筑市内交通大动脉

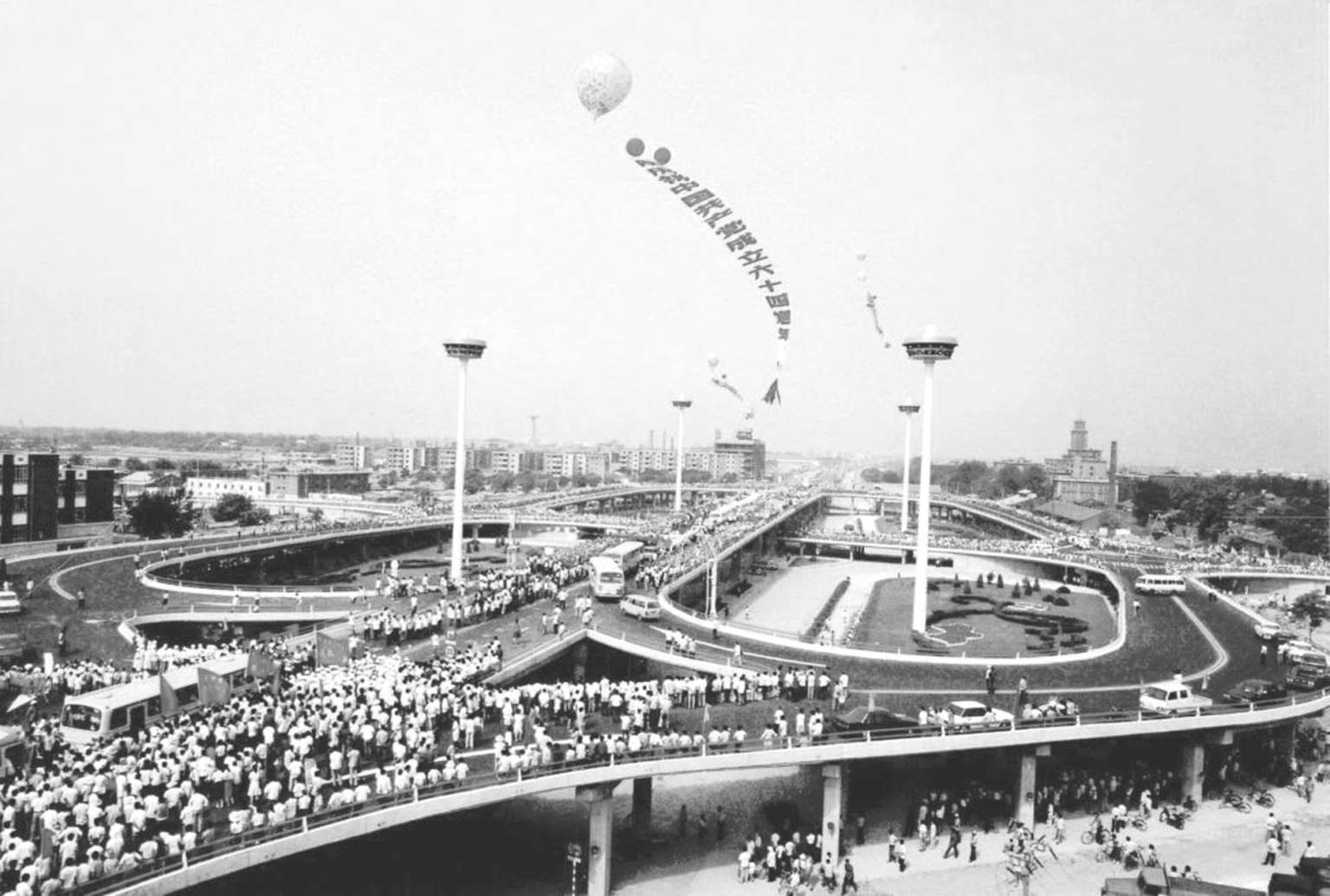

中环线,是实施“三环十四射”总体布局的第一条环线,是天津城市道路改造的第一个大战役,也是天津市城市交通综合治理的第一步和系统改造旧市区道路的第一项大型工程。1985年1月,中环线建设开工。中环线自京津公路的勤俭桥起,经勤俭道、红旗路、复康路、吴家窑大街、围堤道、光华桥(原名四新桥)、东兴路、张贵庄路、红星路、育红路、铁东路、普济河道,再接京津公路,全长34.5千米,路宽50米,设计时速每小时60千米。整个工程由西半环道路工程和东半环道路工程组成。7月1日,中环线西半环道路工程胜利完成,实现通车。1986年1月,中环线东半环道路工程开工,建设规模比西半环大一倍,成为当时市区唯一接近快速干道标准的主干线。7月1日,中环线东半环道路工程胜利完成。至此,中环线道路工程全线通车。中环线道路工程,是当时天津市最大的一项市政工程。共修筑道路140.78万平方米,铺设管道69.5千米,建泵站9座、桥梁7座、立交桥8座,沿线拆迁386个企事业单位、3893户居民住房共21万平方米。在大城市中心区,兴建34.5千米长的交通干线,包括两侧上千座建筑物的新建和整修,由设计、拆迁、施工到全线通车,总工期不到一年的时间,创造出了速度、质量、效益、管理等7项新水平,创造了天津市建筑史上的一个奇迹。市民们激动地将它称之为“津门第一路”。新建的几座立交桥,包括长江道立交桥、东兴路立交桥、中山门立交桥、普济河道立交桥、仓联庄立交桥、盐坨桥等结构简洁明快,特别是中山门立交桥,交通功能齐全,机动车和非机动车实现单向行驶,布局紧凑,占地较少,造型新型美观,恰如蝶落津门,与西半侧的八里台立交桥成为中环线上的两颗明珠。

1986年7月1日,全长34.5千米的中环线工程全线贯通

中环线的建成,使天津市区有了一条综合性交通大动脉,赢得了“三环十四射”第一个战役的胜利,为改善人民生活、促进经济发展发挥了重大作用。中环线建设过程中,天津广大干部群众充分发扬不畏艰险、顽强拼搏的艰苦创业精神,先人后己、舍小家顾大家的自我牺牲精神,一丝不苟、精益求精的高度负责精神,团结一致、通力协作的共产主义精神。这些精神,成为推进天津改革开放和现代化建设的宝贵财富。1986年,邓小平来津视察时,对中环线的建成和天津的交通建设给予高度评价。

2.修建外环线,疏导跨市车辆

中环线全线贯通后,为加快天津城市道路交通建设,1986年9月,市政府召开外环线道路工程动员大会。外环线北至引河桥,南至梨园头,东至张贵庄,西至西姜井村。开工后全市人民积极参加义务劳动,奋战40天,完成了534万立方米的挖河垫路土方,67道过路涵管,为建设外环线做出巨大贡献。从1986年11月15日开始至年底,陆续完成线内外水利配套工程、全线路基土方工程和63项构筑物。1987年开始外环线的二期工程,经过上万名市政工人6个月的奋战,完成宽22米的道路铺设,修建4座跨河大桥(海河大桥、子牙河大桥、北运河大桥、新开河大桥),2座立交桥(津塘公路立交桥、津沽公路立交桥)。到8月底,外环线全线贯通。10月1日举行了隆重的外环线道路工程竣工典礼。外环线全长71.44千米,幅宽100米,其中路宽60米,中间留有将来兴建高架环城轻轨铁路用的5.5米宽的分车带。道路外侧是30米宽的外环河,河外侧是500米宽的绿化林带,路内侧是30米宽的绿化带。外环线穿经4个郊区,跨越6条铁路、14条交通干线、4条大河和10千米的鱼塘苇塘。经过10个月的兴建,共征用土地1万多亩,挖河取土539万立方米,运填废钢渣50万吨,改建管道线239处,建大型跨河立交桥10座,中型桥梁和涵洞、泵站、闸门等配套工程150多项,修筑桥梁面积6.8万平方米,铺设涵道5500米,浇铸混凝土9万多立方米。外环线施工速度之快、工程质量之好、建设费用之省都创造了新的纪录。

外环线的建成,对天津的改革开放和现代化建设具有重要意义。外环线是“三环十四射”干道系统的关键性工程,承担着货运交通,截流和疏导过境交通的功能,减少穿越中心市区的车辆,并把市区与郊区连接起来,对促进农村经济发展,控制市区范围,实现“一条扁担挑两头”

的城市总体发展布局,形成四通八达、流向合理的交通网络发挥了重要作用;修建的绿化林带和外环河,使天津抵御风沙、粉尘等防治污染的能力得到进一步加强,环境得到有效保护。

的城市总体发展布局,形成四通八达、流向合理的交通网络发挥了重要作用;修建的绿化林带和外环河,使天津抵御风沙、粉尘等防治污染的能力得到进一步加强,环境得到有效保护。

3.整修内环线,疏导市中心区交通

内环线从西南角起,往南向东经南开三马路、南京路、曲阜道,过海河大光明桥,经十一经路,再向北往西经新开路、狮子林大街,过海河狮子林桥,经老铁桥大街、北马路,折向南,经西马路至西南角止。1983年,修建了内环线上的大光明桥。1985年,拓宽了内环线上的曲阜道,彻底打通了内环线上的卡口。1988年完成了内环线东段两条路的改造。一条是河东区十一经路(自六纬路至十纬路),长452米。另一条是新开路(自卫国道至小树林口),长2.9千米,纵贯河东区的稠密居住区。这两条路改造后,内环线的东南部分路段包括曲阜道在内,已基本达到规划宽度。1994年拓宽了北马路和老铁桥大街,加宽了海河上的狮子林桥,建成了金狮立交桥,使全长15.21千米的内环线道路全线贯通。内环线是本市“三环十四射”道路骨架中的重要组成部分,全线贯通后,使市中心区交通能力大大提高,对促进我市对外开放和经济发展起到了重要作用。

4.整修放射线,构建四通八达的通衢大道

规划并组织实施的十四条放射线,是内环、中环、外环三条环线的主要连接线,是进出市区的骨干通道。主要包括解放路、大沽路、津盐公路、复康路、长江道、黄河道、芥园西道、西青道、丁字沽三号路、京津公路、金钟河大街、卫国道、张贵庄路、津塘公路十四条骨干道路。整修放射线,面广量多,规模宏大,环境复杂,任务繁重,几乎所有道路都要遇到拆迁房屋、动迁单位、征用土地、移物填塘等工作,难度非常之大。按照总体设计方案,十四条放射线应形成科学合理、有机结合的交通网络。1987年新建了金钟河大街、新宜白大道和红旗南路延长线,于10月1日同外环线同时通车。在十四条射线中,解放南路与解放北路、外环线、津港公路、大港区相接,大沽路与内环线、中环线、外环线、咸水沽、津南区相连。而打通这两条射线,直接关系到整体规划的实现。在广大群众的大力支持下,施工人员连续拆除了七十多座工程建筑物,排除了一个又一个难点,终于使工程如期竣工。对其他放射道路的整修,采取了拓宽改造、裁弯取直、新辟重建等方法,精心组织,合理布局,科学施工。经过几年的奋战,随着丁字沽三号路、京津公路、铁东路、十一经路、新开路、中山北路、解放路、大沽路、卫津路、津淄路、新宜白大道、金钟路、卫国道、津塘公路、复康路、西青道等道路的拓宽、修建和改造,以及大胡同、气象台路等卡口路段的打通,十四条骨干道路与三环线初步形成了“三环十四射”的道路体系。

“三环十四射”道路体系初步形成后,从1996年开始,先后开展了整修道路和桥梁等工程,不断对影响交通的路段投入资金新建、拓宽翻修、整修、维护。截至1999年年底,市区有道路1058条,道路总长度达到了936.83千米,总面积达1709.3万平方米;桥梁121座,桥梁总长34833米,总面积55.67万平方米。相比改革开放初,市区交通能力大大提高,城市载体功能大为增强,对天津经济社会发展产生了重要影响。

(二)建成天津第一条地铁线路

天津第一条地铁,于1970年6月5日动工兴建,是以改造市区旧墙子河,修建备战通道而立项的战备工程,也是市人防工程的一部分,属于天津自筹资金的建设项目,当时称“7047工程”。由于当时施工设备、技术条件都比较差,完全靠人工操作,再加上时间紧任务重,所以工程由7047指挥部组织实施,采取全民会战的形式,以专业队伍为骨干,义务劳动大军为主力,共组织了3500余人的专业队伍,466万个义务劳动日。1976年2月,先期建设了3.6千米,开通了新华路站、营口道站、电报大楼站以及海光寺站4个车站,实现了第一次试运行。1976年,由于国家当时实行停缓建政策,加上唐山大地震的影响,资金严重匮乏,工程被迫停建。1979年,在不影响前4个车站运行的情况下,工程又开始动工。此次开工在原先3.6千米的基础上又向北延伸了1.6千米,开通二纬路站和西南角站。1980年,实行了第二次试运行,年底工程再次停建。1984年,经过第三次扩建之后,开通了西北角站和西站站,全程达到了7.4千米。同年12月28日实现了第一次双线通车试运营。天津成为继北京之后国内第二个拥有地铁的城市。

建地铁,天津虽然不是首开国内先河,但是天津所具有的退海滩涂所形成的地质条件却是与其他地区所不同的。承建单位天津市政工程设计院利用了解天津市地质状况的长处,紧密结合市政设计,在承担的天津市第一条地铁设计中,加大科研力度,不仅圆满地完成了设计任务,还在一些领域创出佳绩,荣获1983年天津市优秀设计一等奖。地铁通车后,对缓解市中心的交通拥堵、方便职工上下班,起到了很好的作用。虽然天津市第一条地铁线路不太长,但是它为后来的轨道建设积累了宝贵的经验。

(三)兴建京津塘高速公路

京津塘高速公路是“七五”至“八五”期间国家的重点交通建设项目,跨北京市、河北省、天津市,是我国第一条跨省市和利用世界银行贷款,通过国际竞争性招标,按照国际标准兴建的现代化交通工程。该线路起于北京市朝阳区十八里店,止于天津市塘沽区河北路,全长142.19千米。设计时速为120千米,每昼夜能通过汽车2.5万辆,最高可达4万辆。高速公路与其他道路相交的地方都建设立交桥,两侧设隔离栅,成为一条全封闭、全立交的高速公路。

京津塘高速公路的天津市境内段为100.8千米,占全线总长度的70.9%,经过武清县(现为武清区)、北郊区(现为北辰区)、东郊区(现为东丽区)、塘沽区(现属滨海新区)4地。1987年2月,天津段提前开工。1990年9月,天津杨村郑楼至北京段主体工程竣工,开始为第11届亚运会车辆通行提供服务。1991年12月,杨村郑楼至宜兴埠段建成通车。1992年10月,宜兴埠至跃进路段工程竣工,沿线高架桥、互通式立交桥、跨河桥等18座桥梁、通道、涵洞同步建成。1993年9月全线贯通。

京津公路拓宽改造工程是京津塘高速公路的配套项目。该工程于1989年11月开工,按国家一级公路标准改造。工程包括引河桥加宽、引河桥至武清郑楼15.11千米道路和南北辛庄立交工程,共拓宽改造20千米。工程沿旧路走向拓宽改建,在11米宽的旧路面与新路面之间设2米宽的隔离带,新路面基宽13.5米,油路面宽12米。工程于1990年8月15日竣工。

京津塘高速公路通车后,两市一省在公路两侧积极建立高新技术开发区,其中天津市在武清县、河北区、北辰区、东丽区和塘沽区内兴建了5个高新技术产业园区。京津塘高速公路及配套项目的修建,方便了京、津、塘之间的交通,打开了北京至天津、天津港的快速通道,实现了门到门的集装箱运输方式,并与北京机场、天津机场构成海陆空完整的交通体系,天津由此真正成为首都的海上门户,对天津市的经济发展和对外开放意义深远。

(四)改造扩建天津铁路枢纽

天津市是我国北方重要的铁路交通枢纽。改革开放前,由于从未进行过大的改造,天津铁路枢纽设备陈旧,设施简陋,客货运输能力、机务车辆检修能力紧张,长期处于超负荷状态,直接影响了津浦、京山两大铁路干线能力的发挥。为了提高天津铁路枢纽客货运输能力,按照天津市政府和铁道部的要求,1987年4月15日,以天津站为核心的天津铁路枢纽改造工程全线开工。天津铁路枢纽改造工程既是“七五”期间全国三大铁路枢纽扩建改造工程重点项目之一,也被列为天津市政府1987年改善城市人民生活十件实事之首。它包括改造客运站、扩建南仓编组站、修建北环复线和南曹联络线4个项目,及同步建成邮政枢纽、商业服务中心、道路、广场、给排水等配套设施。整个工程由铁道部、邮电部和地方投资,总额6亿元,总建筑面积28万多平方米,征地2500余亩,土石方200多万立方米,铺轨150千米,新建桥梁16座,涵渠140座。天津铁路枢纽改造工程全线开工后,相继拆掉了天津站东货场,封闭了天津站下行调车场,停办了天津站客运业务。经过18个月的建设,焕然一新的天津站于1988年国庆节建成通车。建站100年的天津站更加富有民族化和时代感。

天津铁路枢纽改造工程的完成,从根本上解决了津浦、京山铁路在天津枢纽部分区段卡脖子的问题,提高了客货列车通过能力和货车编组能力,同时由于增建了北环复线和南半环的铁路外环线,减少了货车对市区的干扰和污染,对于改善投资环境,提高城市功能,促进对外开放,增强天津的辐射力和吸引力,发挥了重要的作用。此外还缓解了首都和“三北”地区交通运输的紧张状况。

(五)改造天津机场

改革开放前,天津机场是我国北方重要的航空货运中心。1974年,被确定为首都机场的备降场。1979年4月开辟7条始发航线,结束了长期作为航线经停站的状况,当年旅客发运量1.27万人次,货邮发运量1806吨。1988年新建了从外环线到天津机场候机楼的机场路,把市区及周边过往车辆与机场连接起来。为建设一个布局合理、功能齐全、现代化的北方客货运空港,使其与天津港、京津塘高速公路连为一体,形成海陆空立体交通网,1989年5月,天津机场改造工程正式开工,包括航站楼、货运中心、市区售票处等14个子项目,全部投资1.2亿元。经过参建人员15个月的紧张奋战,2.7万平方米的新航站楼于1990年8月20日建成。工程建设取得了速度快、质量好、投资省的效果,比国家定额工期缩短400多天。新航站楼设施设备比较先进,功能较为齐全,流程简洁。以每小时1000人的疏导客运能力,顺利完成了为第11届亚运会客运分流任务。

1996年10月,天津机场被国务院升格为国际定期航班机场,后更名为“天津滨海国际机场”。天津滨海国际机场依靠自身良好的净空和交通条件,先进的设施和优质的服务,吸引了四家航空公司在这里“安家”,分别为国航天津分公司、新华航空公司、东方通用航空公司和邮政航空公司,拥有民用客货飞机16架,通用及邮政飞机15架。天津机场经过扩建配套,初步形成了客货运兼营、以货运为主的国际机场。

(六)建设现代化的天津港

天津港是我国最大的人工海港,处于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上,是环渤海港口中与华北、西北等内陆地区距离最短的港口,是首都北京的海上门户。抗日战争时期,日本帝国主义出于侵略战争的需要,于1939年在海河口北岸修建新港码头。到1945年为止只建成3000吨级泊位4个,5000吨级泊位一个,设备也很简陋。新中国成立后,分三期对新港进行了修复和扩建。截至1985年年底,共改造、新建货运泊位34个,客运泊位4个,港口吞吐能力增加了20倍,有了现代化的集装箱码头和散粮、盐专业化码头。新港主航道可供万吨轮双向航行,5万吨级海轮可乘潮进港。从此,新港进入深水大港的行列。1986年8月,国务院下发《关于天津市城市总体规划方案的批复》。《批复》专门就天津港的工作重点和发展方向作出规定,指出:“港口建设的重点是增加泊位,扩大港口运输能力,搞好公路、铁路、库场等配套建设,改善疏运条件,尽快改变压船、压货严重的状况。加强对现有港口码头的技术改造,逐步建成技术先进、综合发展、设施完善、集疏迅速的现代化港口。”这使天津港站在了建设现代化港口的新起点,迎来了蓬勃发展的新时期。与天津市城市总体规划相适应,天津港的总体建设规划于1986年10月经天津市和交通部审定通过。根据总体建设规划,天津港的布局是:北疆的发展将以外贸、杂粮深水泊位为主,南疆的发展以大型散货泊位为主,海河的发展以中小泊位为主。天津港的功能也将由单一的货物装卸中转功能逐步向中转运输、存储、临河工业、旅游等多功能转化,真正成为综合性的国际贸易港口,为把天津市建设成为开放性、外向型、轻加工型现代化港口城市提供基本条件。

依据天津港的总体规划,天津市不断加大港口建设投入。1986年至1991年,基本建设投资总额达18亿元,1994年当年投资达到7.12亿元,1999年一年投资达7.7亿元。新建设东突堤南侧6个深水泊位,港埠三公司2个中级泊位,南疆靠船墩码头5个泊位和3个石化泊位,以及天津郑家台驳船码头、南疆港区石油化工码头、东突堤码头,完成港埠一公司、三公司码头的改造、扩建工程等,进一步提高了港口的吞吐能力。截至1999年,天津港拥有泊位75个,其中深水泊位49个。“七五”期间开始建设的全国最早、规模最大的集装箱泊位按期竣工交付使用,特别是第四代、第五代集装箱船在天津港的首航成功,使天津港成为全国最大的集装箱码头,成为国际集装箱中转枢纽港之一。