一、天津危陋平房改造的起步 |

|

20世纪90年代,天津市委、市政府作出实施大规模危陋平房改造决策前,天津住房建设历史欠账多,住房建设长期滞后,市区危陋平房数量庞大,市区成片危陋平房改造成为天津最大的民生问题。市委、市政府把攻克这一制约天津经济社会发展和提高人民生活水平的难题,提上了重要日程。

(一)大量危陋平房制约民生改善和城市建设

新中国成立前,天津城市住房发展严重滞后、住房结构严重畸形,形成了少量旧租界地高档住宅与城区大部分简陋平房并存的住房格局。不仅市区有若干旧房集中区,而且城市边缘地带还有大量的简陋平房、窝铺,市内各区有不同数量的“三级跳坑”

住房,广大城市中下层群众住房十分困难。新中国成立后,天津市委、市政府采取措施,将最为简陋的窝铺改造成简单平房。

住房,广大城市中下层群众住房十分困难。新中国成立后,天津市委、市政府采取措施,将最为简陋的窝铺改造成简单平房。

新中国成立之初,天津市委、市政府积极设法解决群众住房困难。1952年,在国家和天津市资金严重紧张的情况下,天津市政府投资建设了以中山门新村为代表的一批工人新村。这批工人新村总投资3316万元,建成5万间,约90万平方米。这些由平房组成的工人新村成为天津重要的长期性城市居住区。由于建设标准低,配套设施不健全,居住功能和环境差,加上居住时间超过设计标准,年久失修,居住人口不断增加,这批工人新村到20世纪七八十年代已经成为成片危陋平房。到90年代,这批工人新村住房已生活了三代人,有的甚至是三代人共同居住。

1976年唐山大地震严重震波及天津,给天津造成了重大损失,大量房屋成为危房。在全市2394万平方米城镇住宅中,震损1686万平方米,占70%;市区震损住宅1139万平方米,其中,完全震毁248万平方米,严重损毁房屋占当时住宅面积的20.59%。地震直接加剧了天津城市住房困难,住房问题一度成为震后群众最大的困难,危陋住房占比进一步加大。地震后数年,天津将大量有限的资金投入到灾后重建,复建和重建了城乡7000多万平方米的各类建筑。

从新中国成立后到“四五”计划时期末的1975年,26年间,天津市全民所有制单位基本建设竣工房屋建筑面积仅为782.9万平方米。1958年至1977年,20年间,天津市住宅建设占基建总投资的平均比例仅5.35%。到1978年年底,全市实有住房建筑面积仅1853万平方米,城市人均居住面积仅有3.3平方米。由于长期对住房建设投入不足,使得大量城市人口只能居住在历史形成的危陋平房和不断增加的简陋平房中,加上长期存在城市规划不足,导致天津成片危陋平房规模不断积累扩大,成为提高和改善人民生活,推进天津经济发展、城市建设必须着力解决的突出问题。

(二)改革开放后至危改决策前,加快住房建设和初步危改

党的十一届三中全会后,天津城市住房建设进入新阶段。天津市委、市政府坚决贯彻中央决策和精神,更加重视天津城市住房建设,加大了对住房建设的投入,天津新建住房建设取得显著成绩,危陋平房改造工作开始起步。

进一步加快了以住宅建设为重点的震灾恢复重建工作。为尽快恢复城市正常生活,市委、市政府决定先在地震破坏比较严重的地段抓紧重建,先后列入重建的有贵阳路、大营门、东南角、大胡同、黄纬路、大直沽后台、崇仁里、小稻地、求实里、南头窑、小西关11片,这11片拆除震损建筑物51.4万平方米,新建95.64万平方米,其中住宅83.3万平方米。

在实施灾后重建的同时,天津市积极建设新居住区。党的十一届三中全会后,中央提出解决住房问题要发挥国家、地方、企业、个人四个积极性,加快住宅建设速度。天津市从1978年起连续加大对住宅建设的投资,其在基本建设中的比重连续6年超过常年比重,新建住宅大幅增长。1979年到1983年年底,全市发展了10个新住宅区,新建、重建住宅1400万平方米,超过1949年至1978年30年市区建成住宅面积的总和。1981年至1986年,每年新建住宅均在300万平方米以上,人均居住面积持续保持增长。到1988年年底,真理道、小海地、丁字沽、密云路、长江道、天托南、体院北、民权门、王顶堤、万新村等14个新住宅区基本按规划建成。1988年至1992年5年间,城镇新建住宅972万平方米。1992年,城市人均居住面积从1978年的3.3平方米提高到1992年的6.9平方米。

危陋平房改造开始起步。从1985年开始,进行了较大范围的市区危陋平房改造工作。据统计,到1983年,全市有待改造的各种危陋房有600万平方米,有居住环境恶劣的“三级跳坑”住宅25万平方米。天津市对危陋平房改造从改造居住环境最差的“三级跳坑”住宅开始。1985年,作为天津市改善城市人民生活的十件大事之一,天津市对市区1.4万户“三级跳坑”住宅进行了全部改造和翻建,因地制宜地为住户增设阁楼,增开门窗,改变朝向,增建厨房,安装了自来水等设施,其中,原地增高和移地定居的有9735户,成片改造为新楼的4211户。1986年改造搬迁了长期居住在地下室和半地下室的住房。在此基础上,天津市委、市政府决定从1987年开始,准备用5年或更长时间,依靠广大群众和社会力量,对市区危陋平房进行改造。1987年6月,天津市成立市平房改造办公室,市内六区也成立了办事机构,以加强对平房改造工作的领导。改造工作以区为主,区人民政府与企业联合动员企业和职工,通过义务劳动方式参与平房改造。1987年,对全市20多万平方米危陋住宅进行了翻建。从1987年开始,对新中国成立初期建设的工人新村和1949年前建的旧棚户区平房进行了改造。截至1990年,全市改造平房161片,拆除旧房103万平方米,新建住宅274万平方米,3.7万户、14万居民改善了居住条件。

通过这一阶段的危陋平房改造工作,天津市积累了危陋平房改造经验,取得了明显的成绩,同时,由于这一阶段改革发展任务繁重,尤其是对城市基础设施建设投资较大,天津尚无力从根本上对成片危陋平房进行改造。这一时期对危陋平房的改造主要是立足于改善基本居住条件,完善基本居住功能进行的简单改造。

(三)城市建设加快,提升了危改的必要性、紧迫性与重要性

经过改革开放后十多年的发展,天津改革开放取得了阶段性成就,经济、社会各项事业取得显著进步,危改的必要性、紧迫性日益突出。1985年4月,天津市十届人大三次会议通过的《天津市城市总体规划方案》,确定了把天津建成“拥有先进技术的综合性工业基地,开放型、多功能的经济中心和现代化的国际性港口城市”的发展定位,到2000年把市中心区建成全市的政治、信息、金融、贸易、文教和科研中心成为当时天津城市发展的重要目标。为实现规划发展目标,市委、市政府根据市经济社会发展需要,依照优先发展次序,先后实施了几项重大工程,破解了制约天津发展的几个瓶颈,改善了城市基础设施,提升了城市载体功能。1981年6月至1983年9月建设引滦入津工程,为天津用水提供了一个稳定可靠的水源。1985年、1986年全市第一号工程——天津民用煤气化工程——经过1984年7月年至1987年7月三年建设,实现煤气暖气双入户。1986年至1993年,以“三环十四射”(三条环城公路,十四条放射干线公路)为基本框架的城市基础设施建设不断推进,使天津基础道路体系得到进一步完善。1988年10月,天津铁路枢纽改造工程改扩建完成;1990年8月,天津机场改造工程完工;1993年9月,我国第一条跨省市高速公路京津塘高速公路全线贯通。天津初步构筑了现代化运输体系。

在解决制约天津发展的几个难点问题后,彻底改造市区成片危陋平房的工作在全市工作中的优先位次提到突出位置。虽然改革开放后天津城市住房建设取得了显著成绩,新建、改建了大量住房,初步改造了市区危陋住房,但到20世纪90年代初,天津市内六区仍有一千多万平方米的危陋平房亟须改造。1993年,市内六区仍有上百万人口,近四分之一的群众居住在危陋平房中。他们过着三代同堂、夏天淹泡、冬天挨冻的日子,不少群众还居住在“三级跳坑”式危陋平房中。改善住房条件已经上升为百姓生活的第一需求,加快市区成片危陋平房改造成为当时最大的民生问题和民生难题。

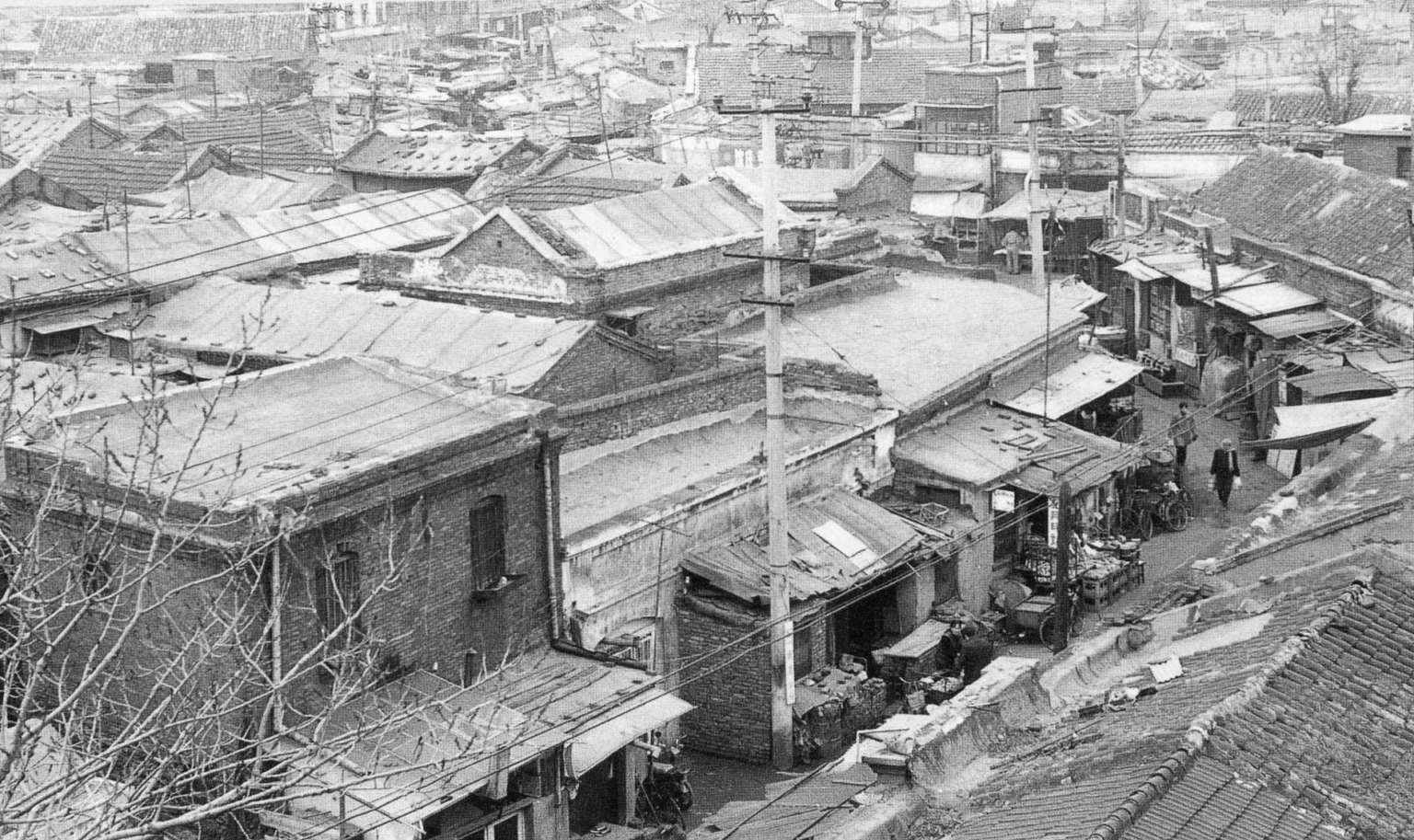

天津危改前成片危陋平房外景

面对群众期盼和发展要求,1993年,市委、市政府提出,全市各级政府必须把改造平房作为非常紧迫的任务,集中精力、抓紧、抓好、抓出成效,要抓紧改善群众的居住条件,让广大群众尽快见到实惠,使群众有盼头、有奔头。市委、市政府深刻认识到,加快天津危陋平房改造不仅必要,而且日益重要。市委、市政府指出,危改关系全市人民切身利益,但危改不仅仅是拆危房盖新房的问题,是与天津发展息息相关的大事。危改符合“一切为了人民,一切依靠人民”的基本工作思路。搞改革开放、发展经济,归根到底是为了提高人民群众的生活水平,而居住条件的改善是提高人民群众生活水平最基本的内容。危改是发展目标,是把握全党、全国工作大局的需要。抓住机遇,深化改革,扩大开放,保持稳定,关键是靠群众的积极性,抓成片危陋平房改造能得到群众对改革开放工作大局的支持。危改是政治任务,是促进天津发展的重要措施。危改能改善天津投资环境,带动全市经济快速发展,带动城市基础设施建设,带动实施城市发展战略在提高城市载体功能、提高城市现代文明程度等方面具有重大意义。推动危改是天津加快发展的重要动力,加快推进危陋平房改造是天津加快发展的必由之路。正是站在推进天津经济社会发展全局的高度,市委、市政府把实施大规模危陋平房改造确定为天津重大阶段性战略目标之一。