5. 陈望道与《共产党宣言》

陈望道(1891—1977) 浙江义乌人。1915年东渡日本留学。1919年回国后,在浙江第一师范学校任教,积极投身于新文化运动,是中国共产党上海发起组成员之一。最早翻译出版《共产党宣言》中文全译本。1920年参加共产党上海发起组,首任中共上海地方委员会书记。中共二大后,退出共产党。先后任上海复旦大学中文系教授、系主任,上海大学兼任中文系系主任、教育长。1932年出版《修辞学发凡》。抗日战争时期任迁移重庆的复旦大学中文系教授、新闻系系主任。新中国成立后,任复旦大学校长。1957年重新加入中国共产党。1958年当选为中国民主同盟中央副主席。1961年任《辞海》编辑委员会主编。是全国人民代表大会第一、二、三、四届代表,四届人大常务委员,中国人民政治协商会议第二、四届常委,中国科学院哲学社会科学学部委员,上海哲学社会科学联合会主席。主要著作收入《陈望道文集》。

浙江一师风潮

五四运动前,陈望道已接受了新文化运动的熏陶。他在日本留学期间,结识了日本著名学者、早期的社会主义者河上肇、山川均等人,受他们的启发与帮助,刻苦钻研马克思主义著作,向往十月革命的道路,逐渐认识到“救国不单纯是兴办实业,还必须进行社会革命”,并积极开展十月革命和马列主义的传播活动。

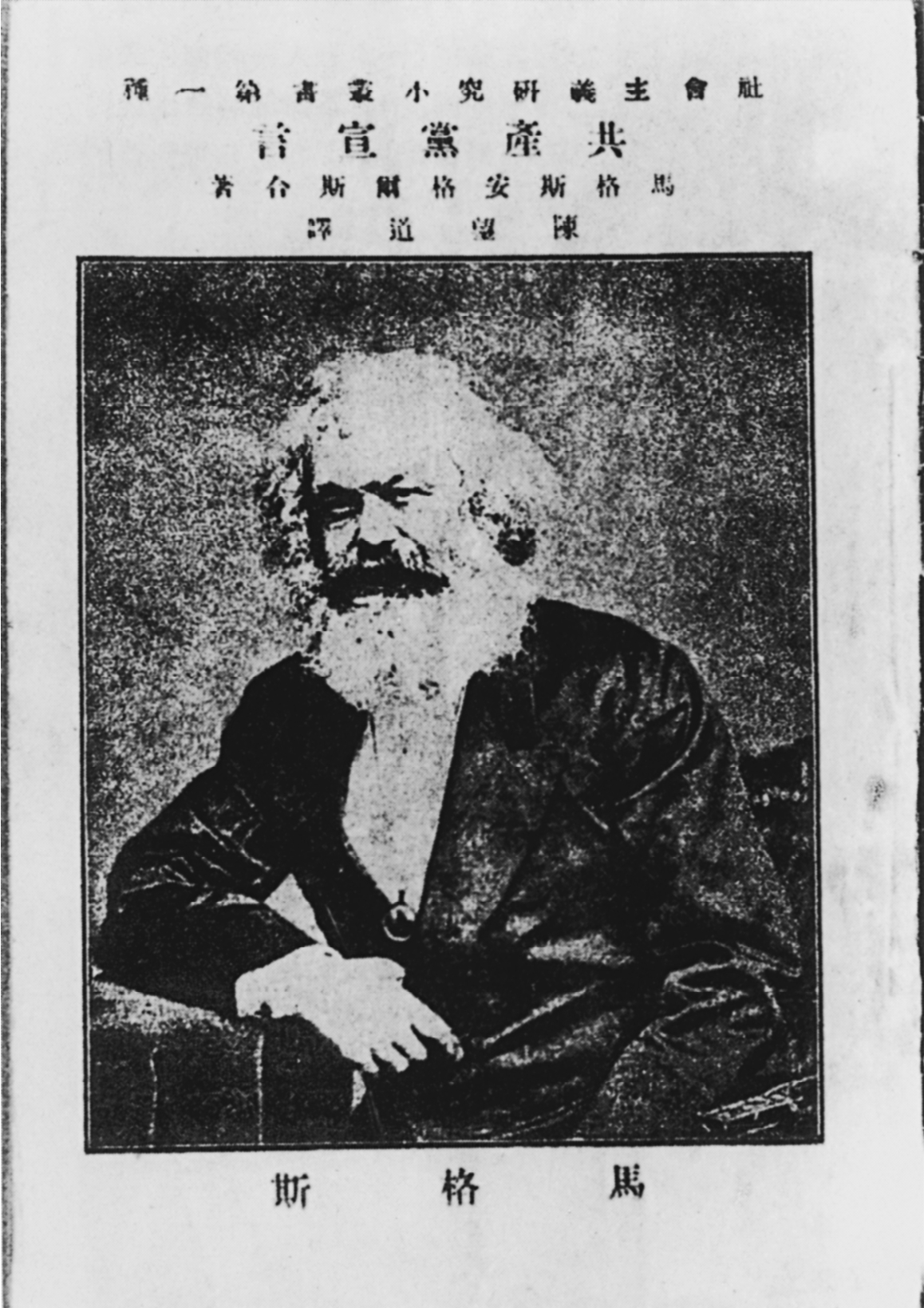

陈望道翻译的《共产党宣言》第一个中文全译本

在五四运动的召唤下,1919年6月初,陈望道毅然返回祖国。途经杭州时,新派人物、浙江第一师范学校校长经亨颐聘请其为语文教员,并与该校的3位进步教师夏丏尊、刘大白、李次九一起提倡白话文,从事新文化的宣传活动,被仇视新文化运动的顽固势力称为“四大金刚”。正当此时,浙江一师学生施存统在《浙江新潮》第2期上发表《非孝》一文,宣扬“孝是一种奴隶道德,孝子是奴隶的别名,忠不过是专制主在政策上的一种利用”,提倡“改造社会,非从根本改造不可”,主张推翻封建家庭制度,建设一个新社会。这篇文章,在浙江文化教育界引发了一场轩然大波。而这4名教员因支持新思潮而受到牵连,被反动当局以提倡“非孝、废孔、公妻、共产”的“罪名”而撤职查办。然而,这种行径却遭到校长经亨颐和进步学生的坚决抵制,经亨颐因不接受省教育厅的命令被撤销其校长职务,学生们愤起抗议,紧紧关闭学校的铁门,将新校长拒之门外。反动当局竟然出动大批军警包围该校,制造了流血事件。这就是风靡一时的“浙江一师风潮”。事态逐渐扩大,激起杭州、北京、上海等城市广大师生的声援,北京大学、复旦大学等纷纷来电,表示“誓为后盾”。风潮过后,陈望道和其他3名教员再也不能在杭州任教了,只好“自动离职”。但是,陈望道经过这场风潮的洗礼,受到了深刻的教育,变得更加成熟起来。

《共产党宣言》中文全译本问世

五四运动前后,国内已有一些进步报刊上陆续介绍过马克思、恩格斯合著的《共产党宣言》译文的片段内容,首先是先进知识分子渴望能早日见到一部完整的《共产党宣言》中译本,以进一步向工人阶级灌输马克思主义。1920年初,陈望道应上海“星期评论社”的约请,勇敢地承担起试译《共产党宣言》的重任。

是年4月,任教不到半年的陈望道离开浙江一师,回到了景色秀丽的家乡浙江义乌县分水塘村,潜心翻译《共产党宣言》。为了预防敌人的突然袭击,他躲藏在一间破旧柴屋里,夜以继日地伏案译文,平日只有一盏昏暗的煤油灯陪伴。南方山区的早春,依旧寒气袭人,冰冷潮湿,有时手脚被冻得酸疼发麻。因手头缺乏足够的资料和必要的工具书,只根据“星期评论社”戴季陶提供的日文本和陈独秀提供的英文本进行转译,后来又以俄文本校对。在这种环境恶劣和异常艰苦的条件下,他熬过了一个又一个的深夜,迎来了一个又一个的黎明,依靠顽强的毅力,花了很大心血,终于将马克思主义的第一部经典著作《共产党宣言》的中文本,全部译成。

《共产党宣言》之所以能够翻译出版,还得到中国共产党上海发起组和陈独秀的大力资助。5月中旬,陈望道被邀请来上海复旦大学任教。是时,他将试译的《共产党宣言》带到上海,原准备在《星期评论》周刊上发表,可是该杂志已于6月上旬被迫停刊了,故将“宣言”译本交给了陈独秀。此事在《俞秀松日记》中有详细记载:陈望道此时得知共产党上海发起组已经成立,6月27日委托上海党的发起组成员俞秀松,将译好的《共产党宣言》送到陈独秀家里去。“这篇宣言底原文是德语,现在一时找不到,所以只用英、俄、日三国底译文来对校了。”次日,俞秀松“九点到独秀家,将望道译的《共产党宣言》交给他,我们谈些译书的事,总该忠实精细,但现在译书的人,每天以译书度生活,总许有八千字,才能生活”。

8月中旬,陈独秀将《共产党宣言》中译本交送刚成立不久的社会主义研究社,作为“社会主义研究小丛书第一种”正式出版。陈独秀经与共产国际代表维经斯基商讨,由维经斯基拿出一笔经费,帮助建立了“又新印刷所”,负责承印《共产党宣言》的中译本。这个版本比小32开本略小一点,是平装本,用3号铅字排印,封面上印有水红色的马克思半身坐像,上端印有“共产党宣言”5个大字,下面印有“马格斯、安格尔斯合著,陈望道译”的署名。这就是第一部《共产党宣言》的中文全译本。

非同凡响的《共产党宣言》

《共产党宣言》中文译本出版后,使中国人民第一次看到这个伟大历史文献的全貌,在全国引起强烈的反响。读者纷纷投书《星期评论》,询问“宣言”的出版发行情况。共产党上海发起组成员、《星期评论》的编者之一沈玄庐在《民国日报》副刊《觉悟》上刊登了一则题为《答人问〈共产党宣言〉底发行所》的公开信,写道:“凡研究《资本论》这个学说系统的人,不能不看《共产党宣言》,所以望道先生费了平常译书的五倍工夫,把彼底全文译了出来,经陈独秀、李汉俊两先生校对,可惜还有些错误的地方,好在初版已经快完了,再版的时候,我很希望陈望道亲自校勘一道!”同时,上海发起组成员还在群众中广泛开展《共产党宣言》中译本的宣传鼓动工作,将《共产党宣言》中的口号抄录在1921年贺年片的背面,陈望道等带到“大世界”和南市一带公共场所散发。

《共产党宣言》是当年各地党团组织和马克思主义研究会的必读书目之一,极大地影响了一代青年人的思想转变。陈望道看到新文化运动的闯将鲁迅在《新潮》上发表“现在偏要发议论,而且讲科学,讲科学而仍发议论,庶几乎他们依然不得安稳,我们也可告无罪于天下了”的意见,十分赞同,特地把一本《共产党宣言》寄赠给了鲁迅。鲁迅当天就把这本书翻阅了一遍,对它备加赞扬,说这是“对中国做了一件好事”,“他是真正肯为大家着想的”。为了表达对陈望道的谢意,鲁迅将一册《域外小说集》回赠给陈望道。青年毛泽东树立对马克思主义的坚定信仰,转变成马克思主义者,很重要的原因之一就是读过陈望道翻译的《共产党宣言》。他在1936年回忆说:“有三本书特别深刻地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义是对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过。这三本书是:《共产党宣言》,陈望道译,这是用中文出的第一本马克思主义的书;《阶级斗争》,考茨基著;《社会主义史》,柯卡普著。”

《共产党宣言》当时是被反动当局视为“洪水猛兽”的“禁书”,可是真理的声音是无论如何也封锁不住的。该书1920年8月初版,只印刷奉送1000余册,又于9月再版,而后又多次再版,有很多地方翻印,有的书社翻印近20余次。仅平民书社一家,从1926年1月至5月就翻印了10次。《共产党宣言》在我国马克思主义著作出版史上占有很重要的地位,对于宣传马克思主义,对于党的早期组织建立和发展,都起了非常重要的作用,并且为中国共产党的诞生,作了思想上和理论上的必要准备。