“于无声处听惊雷”

1978年11月,应文化部、全国总工会邀请,由上海市工人文化宫业余话剧队编排的话剧《于无声处》在北京首演。剧中表达的对解放思想、冲破禁锢、追求真理、追求光明的强烈愿望,引发强烈的社会共鸣。《于无声处》也唤出了中国改革开放的先声。1978年12月,党的十一届三中全会作出把党和国家的工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的重大决策。

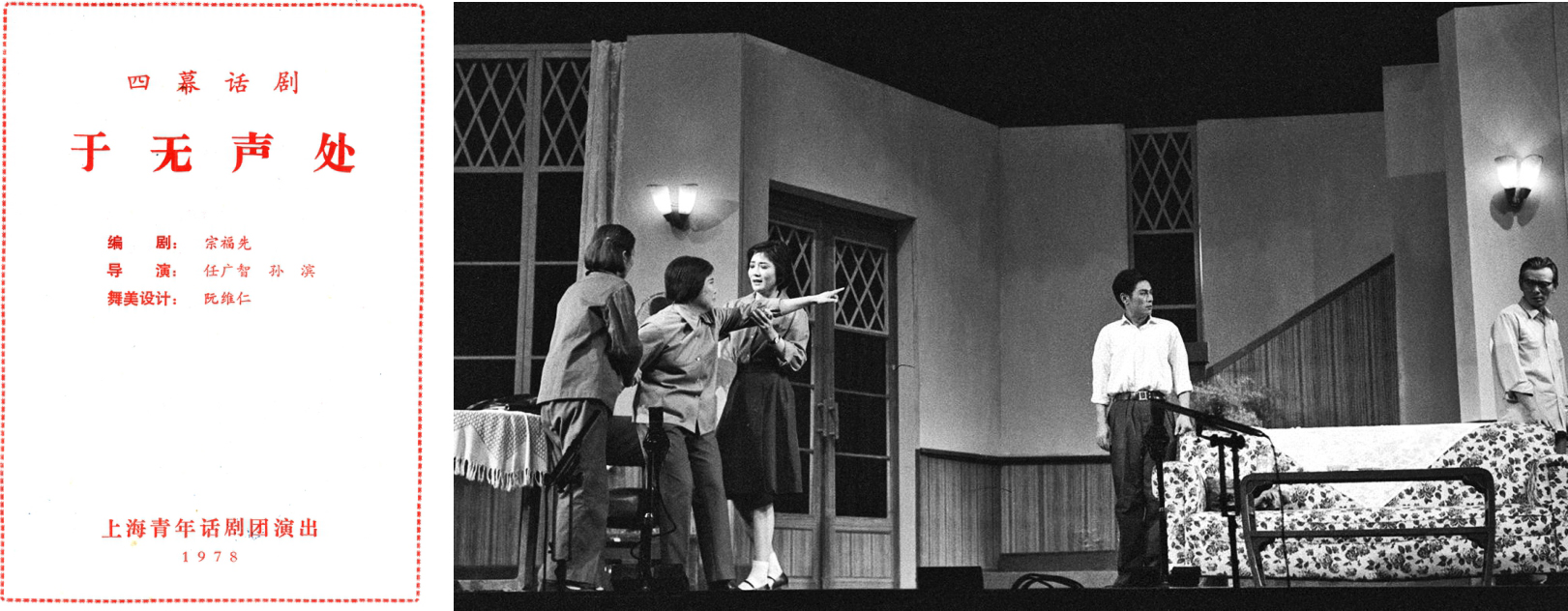

“心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。”这是鲁迅于1934年写的《无题·万家墨面没蒿莱》里面的诗句,忧国忧民的鲁迅当时就感受到人民革命惊天动地的伟大力量。1976年4月,天安门广场发生悼念周恩来总理,反对“四人帮”的“四五运动”。1978年5月,上海热处理厂的工人业余作家宗福先以天安门广场祭奠周恩来总理、痛斥“四人帮”罪行为背景,写就了四幕话剧《于无声处》。剧中,有忧国忧民的热血青年,有为祖国前途担忧的年轻人,也有投靠“四人帮”及其爪牙的小人,一场善与恶,光明与黑暗的斗争,在剧本的文辞间显得个性鲜明,深意独具。

1978年,话剧《于无声处》在上海公演

话剧《于无声处》创作完成后,由上海工人文化宫业余话剧队排练演出。当时“天安门事件”尚未平反,演职人员以极大的政治勇气投入创排。9月23日,《于无声处》在市工人文化宫以剧场举行首演。当戏进入高潮,主人公欧阳平深情讲述着天安门广场上扣人心弦的日日夜夜,观众席里传出了轻轻的抽泣声。10月,《于无声处》在上海正式演出,人们排长队购票,而且越来越难买……《于无声处》排演后,群众好评如潮。10月28日,《文汇报》在头版用通栏大标题“《于无声处》响起时代最强音”进行宣传,指出“《于无声处》说了亿万人民心里要说的话,表达了亿万人民内心深处的强烈感情。”还破天荒地用三天时间连载了剧本。当时,《文汇报》的全国的发行量达到90多万份,这就等于把《于无声处》向全国传播了。《解放日报》也于当天头版刊发了“《于无声处》轰动上海文艺界”的报道。此后,《北京日报》《工人日报》等各地报纸也都先后连载《于无声处》全剧本。

《于无声处》顺应历史发展大潮,在全国率先发出了为天安门事件平反的声音,呼唤人们奋起摆脱“左”的错误思想的束缚,具有极大的冲击力和感染力。当时,广大干部群众要求为天安门事件平反的呼声愈加高涨,此时调《于无声处》剧组到北京公演,对天安门事件的平反,对思想解放运动,都有巨大的推动作用。党的十一届三中全会召开前夕,中央领导决定调此剧进京演出。11月16日,《于无声处》在北京首演,剧场里坐满了曾支持或参与过四五天安门事件的年轻人。戏刚演完,大幕还没拉,观众就直接从台沿爬上台,把主创人员团团围住,紧紧拥抱他们。当天的《人民日报》头版头条刊登《中共北京市委宣布:天安门事件完全是革命行动》,宣布要为受“四人帮”迫害的同志一律平反、恢复名誉。此外,《人民日报》头版还发表了署名“特约评论员”的长篇评论《人民的愿望,人民的力量——评话剧〈于无声处〉》。文章指出:中共北京市委宣布1976年天安门事件完全是革命行动,正在这个时候,上海《于无声处》剧组来到北京,为首都人民演出,这是人民力量的胜利。

《于无声处》不仅是一部与中国解放思想息息相关的作品,而且将当代文学从“文化大革命”长达10年的文艺禁锢中解放出来,被文化部和全国总工会授予“戏剧舞台上的一声春雷奖”。《于无声处》在北京成功演出之后,全国各地争相演出,有2700多个剧团同时排演了该剧,数千万人通过报纸、电视和剧场,阅读和观看了这个剧本,中央电视台也两次向全国转播了演出实况,赢得了全国人民的欢迎。

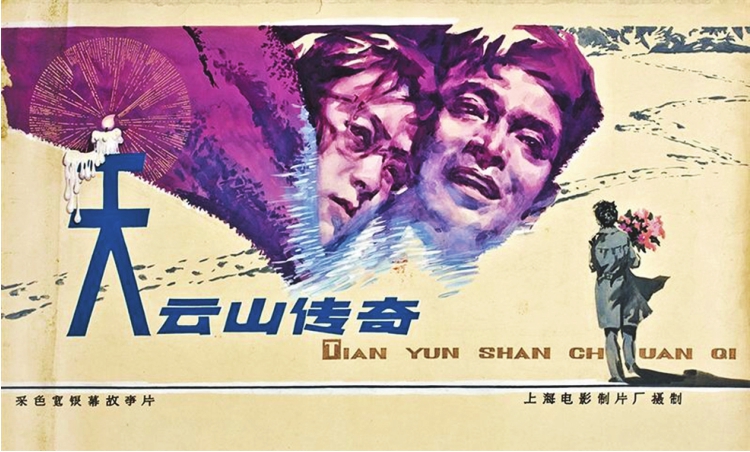

粉碎“四人帮”后,上海不仅创作了《于无声处》,推动了人们思想的解放;还创作了一系列文艺作品,开展对“文化大革命”的反思。1978年8月,《文汇报》刊登了短篇小说《伤痕》,揭露了左的错误思想和血统论给中国社会特别是青年一代心灵上造成的伤害,是对“文化大革命”的最初反思。在众多反思文学作品中,最为人们推崇的是中国文学大师巴金创作的散文集《随想录》。巴金以全部生命的热诚和真诚,剖析自己在“左”的错误思想的重重高压下,一颗崇尚真理、民主的灵魂被扭曲,他在解剖自己,也在解剖历史。《随想录》被人们誉为一部“说真话的大书”。此外,著名导演谢晋导演了对新中国成立以来政治运动反思的影片《天云山传奇》《芙蓉镇》《牧马人》,开了反思电影艺术的先河,被人们称为“反思三部曲”。其中《天云山传奇》讲述了天云山综合考察队年轻能干的政委罗群被错划为右派分子送去劳动,但仍然热爱社会主义、热爱党、热爱人民,并且努力工作的故事,同时分析了悲剧产生的根源。《牧马人》讲述了小学教师许灵均被错划右派后做了小半辈子牧马人的坎坷人生,同时也反映了普通人身上迸射出真与善的光辉,抒发了人们对祖国、对人民的深情。《芙蓉镇》通过湘西小镇——芙蓉镇上卖米豆腐的“芙蓉姐”从20世纪50年代到80年代初的遭遇和经历,批判了“左”的错误思想对人性人情造成的扭曲,因其艺术上、思想上的突出成就,影片获得了“金鸡奖”“百花奖”、法国第五届蒙彼利埃国际电影节金熊猫奖等奖项。

《天云山传奇》宣传海报

电影《天云山传奇》剧照

今天的上海,在改革开放再出发的伟大进程中,依然需要继续解放思想、敢为人先、深化改革、奋力拼搏,为把上海建设成为卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市而努力奋斗。