08 “94”专项解燃眉 |

|

对很多年轻人来说,“94”专项这个名称已经非常陌生了,但在上海改革开放40年的历程中,却是值得大书特书的大事件。它不单单解了上海城市建设资金短缺的燃眉之急,更重要的是开创了上海城市建设投融资体制的新局面,为当时上海的城市建设和社会发展找到了一把解决资金短缺问题的金钥匙,为上海的发展注入了一股动力。

一分钱难倒英雄汉

20世纪80年代中期,改革大潮已经在全国各地奔涌,上海却被陈旧的城市基础设施所困扰,交通难、电话难、住旅馆难等问题在上海频频发生,甚至还出现过因为没有宾馆住,而把外国客人安排在开往香港的“锦江”号轮船上这样让人啼笑皆非的事情。曾担任上海市计委副主任的李功豪回忆:从1983年到浦东开发前的1992年,这十年是上海解放以来最困难的十年。新中国成立后,从1952年到1992年,上海平均每年财政收入101亿元,上缴中央79亿元,自身财政支出只剩下22亿元。从1950年到1978年,上海的城市基础设施投资总额仅为60.8亿元,年均2亿元左右。如果不考虑物价因素,这个投资额在当下连1公里的地铁都不能修。进入20世纪90年代以后,尽管根据上海的请求,财政收入中本地留用与上缴中央的比例,由1984年以前的1:9调整到1993年以后的3:7,但上海一年也只能拿出17亿元用于城市建设,根本无法满足一座千万人口的大城市基础设施改造和建设天文数字般的资金需求。

要在短时间内解决长年的欠账,需要大量资金投入。初步统计,仅仅缓解一下市内交通、居民住宅、供水排水等5个燃眉之急的项目,就需要投入资金300多亿元,而上海每年的“吃饭财政”才100多亿元。上海虽然是全国的“老大”,但确实又是一个“穷老大”。

1985年,国务院副总理姚依林到上海调研后,上海向中央作了一个详尽的汇报,确切地说,当时的上海迫切需要来自中央的支持。但实际上,当时中央也相当困难,无法在资金上为上海城市建设提供更多的支援,而且,作为全国改革开放的“后卫”,上海是中央财政的重要保证,中央暂时也不可能给上海什么优惠政策。人们认识到,要想搞建设、促发展,依靠自身的积累杯水车薪,上海不能“等靠要”,一定要积极创新思路,另想办法。

撬动城市变革的“第一桶金”

钱从哪里来?经过反复研究,上海决定,除了政府挤出一部分资金外,要把解决资金难题的目光放宽到全世界,充分运用国内外两个资本市场、按市场经济运作方式进行融资。1985年底,时任上海市市长的江泽民提出,要偿付上海历年来拖欠的基础设施老账,要把上海经济真正搞上去,光靠国家拨款和现在地方财力是远远不能解决问题的,出路就在于进一步扩大利用外资,否则基础设施长期解决不了,上海经济就要萎缩。江泽民认为,这不是单纯从大道理上说,从上海实际情况来看,如果不想办法利用外资,上海的日子会很难过。经过多次研究论证,上海提出了“计划单列、自借自还”的借款方式,希望扩大利用外资,直接向国际市场筹资,通过把城市基础设施建设项目、工业技术改造项目和发展第三产业项目“捆”在一起的方式,综合开发经营,用项目的盈利来偿还基础设施建设费用。1986年5月,上海向国务院上报了《关于上海市扩大利用外资规模的请示》,这一设想得到了党中央和国务院的大力支持,当年8月,国务院以“国函〔1986〕94号”文批复上海市政府,同意上海以自借自还的方式扩大利用外资,用于加强城市基础设施建设、工业技术改造和发展第三产业,并给予上海9条优惠政策和措施。根据文件的精神,上海很快确定了第一批32亿美元的外资利用项目。因为这些项目是依据国务院“94号”文确定的,被人们统称为“94专项”。

这是在特定历史条件下中央给予上海的一个非常关键的政策,解决了上海中长期发展面临的建设资金不足的困难。

上海召开贯彻利用外资“94专项”工作会议

为了用好中央给上海的这个政策,也为了便于承担“94专项”任务,上海决定组建一个专门的经济实体,1987年,经市政府批准,上海“94公司”成立,作为“94专项”总账房,专司其事。后来取“94”谐音,定名为“久事公司”,寓意公司长长久久发展,为人民踏踏实实做事。久事公司成立后,积极向国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等筹措外资,安排、审核、管理32亿美元和308个“94专项”项目的外资使用计划,这被很多人认为是上海城市发展挖掘到的第一桶金。

这些具体项目主要有三类:一是直接筹措14亿美元投资市政基础设施项目。20世纪80年代末上海上马的几个“一号”、次“一号”重大工程,如地铁1号线、南浦大桥、20万门程控电话扩容、合流污水治理一期及虹桥机场一期工程等,都是依靠久事公司出面向国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等机构贷款,并通过市场化运作实施融资的。二是筹措13亿美元用于工业技术改造,一共投资了268个技改项目。其中代表性的如1987年的永新彩管一期工程,通过引进彩管生产线,推动电视机彩管显像管国产化,解决了当时彩管完全依靠进口的问题。到1992年,在“94专项”的推动下,子午线轮胎、电真空公司、飞利浦半导体公司、上海冰箱压缩机、朗讯、华虹“909”等重大工业投资项目相继引进……这些重要项目为当时上海的工业发展作出了巨大贡献。三是筹措5亿美元投资了35个第三产业旅游项目,兴建了华亭宾馆、虹桥宾馆、银河宾馆、龙柏饭店、建国宾馆、新锦江大酒店等,初步改变了上海的旅游住宿环境。

利用“94专项”贷款建设的华亭宾馆(顾征宇摄)

小试牛刀“BOT”

从“94专项”开始,上海持续探索城市基础设施建设投融资体制的改革与创新。

“94专项”是借款,上海要“自借自还”。上海学习国外“使用者付费”的经验,采取先易后难的办法,首先从“94专项”中拿出5000万美元贷款额度,购买了20万门程控电话,收取电话“初装费”,刚开始一门电话收初装费1500元,最高时达到5000元。通过这种方式滚动发展,迅速解决了困扰上海多年的装电话难问题。这种做法被迅速从电话复制到煤气、自来水等民生领域。当时煤气供应很紧张,买液化气也要凭票,人大代表提出可以收初装费,宁可收点钱,也要加快煤气的发展。初装费收取后,煤气开始大发展,装煤气难的问题逐渐得到解决。从收电话初装费到收煤气初装费,再到后来的收排水费,这几步棋对上海具有相当深远的影响——在摸爬滚打中,上海学会了用市场经济的办法解决城市基本建设问题。思想一解放,全盘活起来。

如果说举债搞建设是上海走出的开创性的第一步,那么,探索城市基础设施“特许经营权制度”则是上海想到的第二招。20世纪90年代初,时任上海市副市长兼上海市计委主任的徐匡迪曾说:“我们建了南浦大桥和杨浦大桥,向世界银行和亚洲银行各借两个亿。按当时官方汇率,相当于20亿元人民币。我们建好以后收费通行,请一家香港的资产评估公司来估值。他们算下来每年回报率是12%,8年可以回本,按股市评估市场现值52亿。”徐匡迪回忆说,他当时向市里汇报时提出,这笔钱与其白白放着,不如卖掉49%的股份,变现的资金可以用来继续造徐浦大桥、卢浦大桥。这个“卖掉49%”股份的想法,与国外通行城市基础设施的特许权经营转让BOT抑或TOT有异曲同工之妙——想办法盘活存量资产,“‘死钱’就变成了可以滚动使用的‘活钱’,用桥生桥”,“用路生路”。

1993年,上海首次采取BOT形式筹资进行市政建设,向私营公司出让城市基础设施一部分特许经营权,以14亿元的价格将延安东路隧道30年专营权出售给由上海黄浦江隧道建设公司同中国国际信托投资有限公司合作成立的上海中信隧道发展有限公司。1994年底,上海把南浦大桥、杨浦大桥、打浦路隧道的经营权打包,将20年的经营权、45%的股份一起转让给香港荣智健创办的中信泰富集团,成立合资项目公司“浦江隧桥”。这次经营权转让一共收回城建资金24亿元。这是上海首次采取BOT模式融资进行市政建设,在当时属创新之举,无疑也是一个石破天惊的举动,引起极大反响,很多人一时难以理解。有人大代表就曾专门问当时的市建委主任吴祥明:“听说你把南浦大桥卖掉了?”吴祥明解释说,实际情况不是这样,桥还在那里,上海卖掉的只是一部分“经营权”,而且只卖了45%,大股还是上海的。随着浦东开发开放的加速,过桥车辆剧增,效益非常好,两年后,荣智健将这笔资产在香港包装上市,不但收回了原来的投资,而且大赚特赚。荣智健成功的资本运作引发上海的思考:这个办法上海也可以学过来!上海专门总结荣智健的成功经验,推动上海实业在香港上市,随之,很多上海企业包装后到香港上市。通过对BOT模式的探索,上海进一步学会了资本运作,在国际市场上进行直接融资。在摸爬滚打中,上海越学越聪明。

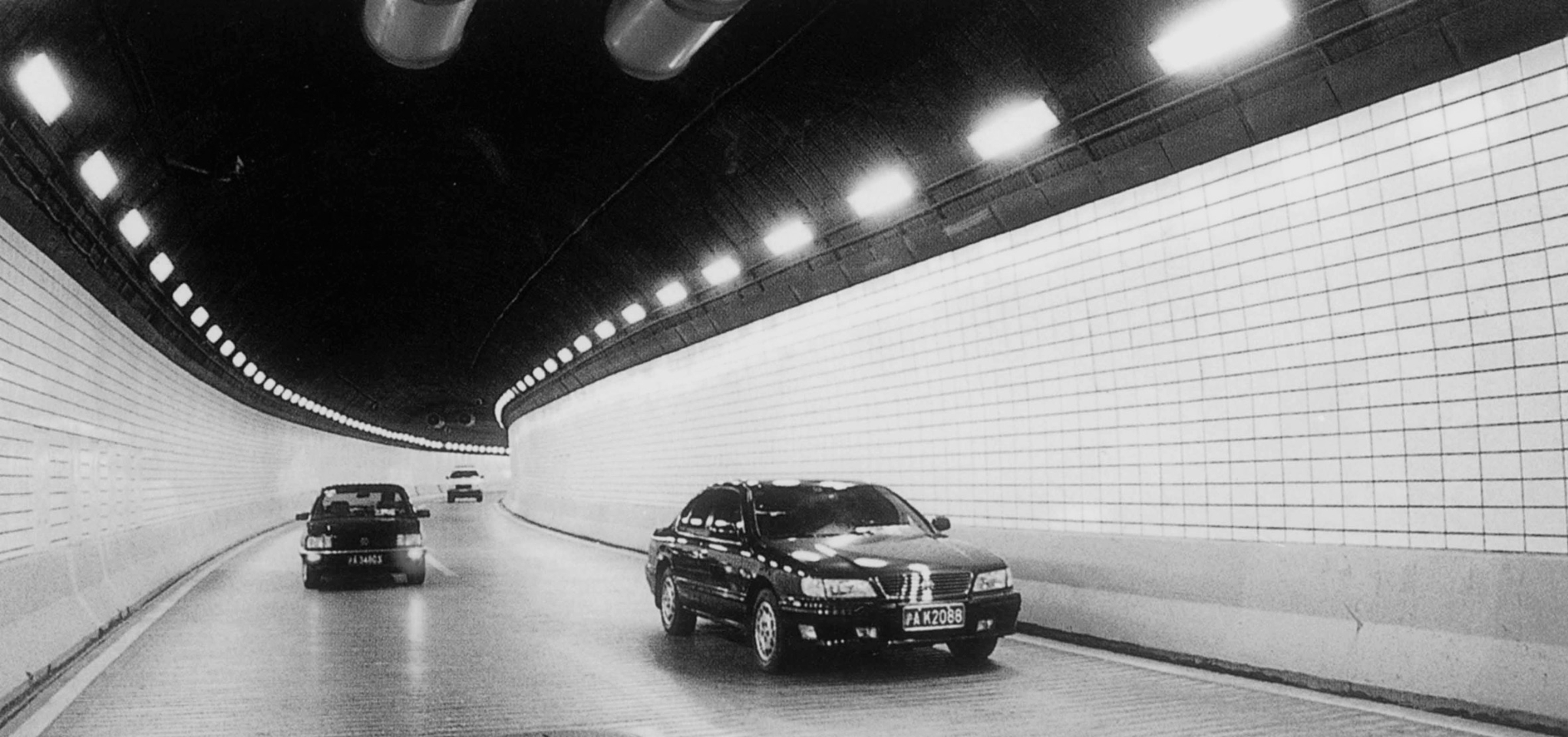

1994年6月,首次采用BOT形式建设延安东路隧道复线

回望当年,“94专项”称得上是我国城市建设史上浓墨重彩的一笔,开启了上海城市建设投融资体制改革创新的大门,从根本上扭转了上海城市基础设施薄弱的困难局面,从此,上海城市建设结束了小修小补、小打小闹的历史,进入了大刀阔斧的新阶段,可以说是上海城市建设史上的一座里程碑。由此,上海不断创新思路:20世纪80年代举债扩大政府投资规模;90年代靠土地批租大规模挖掘资源性资金;90年代后期开始,以资产运作为重点,用市场化方式吸引各方投资。按照当时的说法,上海是在用三种钱:一是“老祖宗的钱”——通过土地资源批租售业务,“钓”海外的钱;二是“下一代的钱”——通过以收费权补偿回报的方式,吸引外资投资硬件设施建设;三是“当代人的钱”——鼓励当代人通过投资、炒股、发行国债或提价等方式筹集建设资金。

同过去相比,今天的上海,投融资形式越来越多样化,为上海巨变引入了源源不断的资金“活水”。人们有理由相信,随着投融资体制改革的深入,上海将在建设卓越的全球城市道路上走得更稳健、更强劲有力。

参考资料:

1. 高渊:《徐匡迪:强国梦是我一生的追求》,上观新闻2015年11月9日。

2. 《久事30年:记录时代变迁转型公共服务》,《解放日报》2017年12月28日。

3. 明锐、逸峰:《江泽民在上海(1985—1989)》,上海人民出版社2011年版。

4. 吴祥明、谢黎萍、孙宝席:《重大工程的融资改革与攻坚克难》,《上海党史与党建》2008年第12期。