02 于无声处听惊雷 |

|

图片上的这幢大楼,是位于人民广场的上海市工人文化宫。1978年9月23日晚上,西藏中路上海市工人文化宫内,一部四幕话剧《于无声处》正在悄无声息地上演。这是一场非常简陋的演出:舞台特别小,票价也只有一角钱,没有任何广告宣传,小小的剧场也坐不下多少观众,整个话剧一共只有6名演员,服装是演员们各自从家里带来的,道具也很简单。谁也没想到,这部由上海一名普通工人创作、一群业余工人演员演出的话剧,不仅迅速火遍整个上海滩,而且走向北京、走向全国。《于无声处》就像是平地一声惊雷,成为改革开放的先声,见证和推动了那个伟大的时代。

位于人民广场的上海市工人文化宫(顾征宇摄)

“人民不会永远沉默”

1976年4月5日清明节,数以百万计的北京市民自发聚集在天安门广场,在人民英雄纪念碑前献花篮、送花圈、作诗词,悼念周恩来,声讨“四人帮”。第二天,这一事件被错误地定性为“反革命事件”,一些参与运动的群众被逮捕。在千里之外的上海,年仅31岁的上海热处理厂工人宗福先虽然并不在现场,但是他同样感受到天安门广场的悲壮气氛。彼时的宗福先并不是专业作家,但由于酷爱写作,他报名参加了上海市工人文化宫的业余创作组。深受感动的宗福先结合自己朋友的真实经历,仅仅用了3星期时间就写出了长达5万字的剧本,最后确定的名称《于无声处》取自鲁迅先生的名句:“于无声处听惊雷”。剧本的故事很简单:1976年清明节后,一名参加天安门广场悼念周总理活动的青年,遭到“四人帮”的通缉,而负责追捕任务的公安人员就是他恋人。一场生死搏斗就此展开。《于无声处》呐喊出当时很多人内心深处的愿望,剧中一句台词在当时引起强烈反响:“人民不会永远沉默!”

完成剧本后,宗福先立刻将它送到上海市工人文化宫话剧表演班的导演苏乐慈手里,7月下旬便开始排练。当时“天安门事件”尚未平反,因而无论排练还是演出都是悄悄进行的。参加排练的演员都是来自基层的普通工人,只能在下班后的业余时间进行排练。虽然没有一分钱的报酬,但大家都毫无怨言。1978年9月23日,《于无声处》在市工人文化宫底楼的小剧场正式首演。对于那一夜的场景,导演苏乐慈永生难忘:开场后,剧场里寂静无声,演完的一刹那,观众仍然没有太多反应。但突然之间,所有观众都站立了起来,雷鸣般的掌声把剧场都要淹没了。

口口相传,《于无声处》很快就一票难求,一角钱一张的演出票开始紧俏起来,市工人文化宫的售票窗口破天荒地排起了长队。《于无声处》在上海总共演出了45场,场场爆满,每当“人民不会永远沉默!”的台词响起时,观众们纷纷起立,热烈鼓掌,久久不肯离去。

响起时代最强音

1978年10月12日,《文汇报》刊登长篇通讯《于无声处听惊雷》,这是媒体第一次报道《于无声处》。接下来发生的事情是宗福先他们怎么也想不到的。10月底,刚刚成立不久的中国社会科学院的首任院长胡乔木来上海调研,离京之前,他就看到了《文汇报》的这篇报道;抵达上海后,胡乔木点名要看这部话剧,看完演出后他非常高兴,走上台与工作人员合影,并对编剧宗福先说:感谢你为我们写了出好戏。

10月28日,《文汇报》破天荒地开始全文连载《于无声处》剧本,并在头版刊出大标题——“《于无声处》响起时代最强音”,按语中说:《于无声处》“说了亿万人民心里要说的话,表达了亿万人民内心深处的强烈感情”。《解放日报》在当天的头版也用了一个大标题——“《于无声处》轰动上海文艺界”。当天,上海人民广播电台多次播发这则消息。在《文汇报》连载《于无声处》的3天时间里,人们每天引颈盼读;路边的贴报栏旁,人们恨不得把鼻子贴在玻璃上。杭州一名青年读后,用自己的鲜血写下3个字:“好极了!”紧接着,11月3日开始,包括新华社,以及《人民日报》《光明日报》《解放军报》《工人日报》《中国青年报》等在内的重要媒体也纷纷发表《于无声处》的演出消息。在胡乔木等人的组织下,11月7日,中央电视台第一次要求上海电视台向全国实况转播演出,这在国内外引起轰动。

胡乔木预感到,这个时候调《于无声处》剧组进京演出,对“天安门事件”的平反、对当时正在进行中的思想解放运动必将起到巨大的推动作用。回到北京后,他当即给新任中组部部长胡耀邦写了一封信,按照两人的意见,文化部和全国总工会向剧组发出了赴京演出的邀请。

1978年11月14日,《于无声处》剧组抵达北京,他们在火车站受到了“英雄”般的礼遇,文化部的领导亲自率领群众夹道欢迎,盛况空前。这个时候的宗福先和他的同伴们并不知道,就在他们赴京演出之前的11月12日,陈云在中央工作会议上专门提到了《于无声处》这部话剧,陈云说:“关于天安门事件,现在北京市又有人提出来了,而且还出了话剧《于无声处》……中央应该肯定这次运动。”

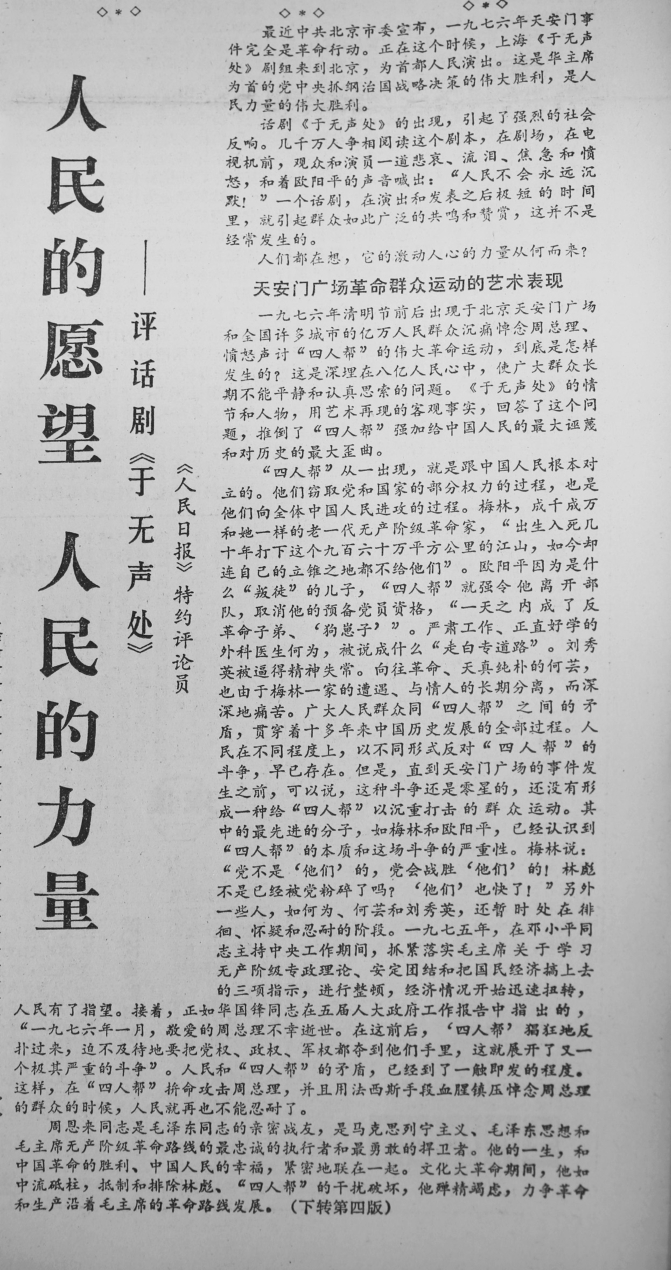

11月16日,《于无声处》首次在北京公演。就在这一天,《人民日报》刊登新华社通稿《天安门事件完全是革命行动》,这为当晚的演出平添了不一样的色彩。演出刚刚结束,大幕还没有拉上,观众就直接从台沿爬上了舞台,把主创人员团团围住,紧紧拥抱他们。当天的报道这样描述当时的场景:“剧终,‘人民不会永远沉默’这最后一句台词念完后,灯光骤亮,许多人哭着、抽泣着,拥上舞台,拥住了台上的演员。这些在审查期间从未屈服的人,此刻眼里闪着泪花。”主演张孝中在自己当天的日记本上写道:“演出结束后,首长和英雄们走上台来和我们握手,许多人抱着我们放声大哭。”同样是在这一天,《人民日报》刊登了长达1.6万字的评论员文章:《人民的愿望 人民的力量——评话剧〈于无声处〉》,文中写道:天安门广场事件是深埋在8亿人民心中,使广大群众长期不能平静和认真思索的问题,《于无声处》用艺术再现了客观事实,回答了这个问题。

11月19日晚,剧组来到京西宾馆,为正在参加中央工作会议的210多位领导同志演出。人们对正义的呼唤和对自由的渴望,从民间直接传递给了党的最高领导层。演出后的第二天,邓颖超打电话说,演员们嗓子都哑了,北京干燥,要让他们多吃水果。从那天起,每个演员每天发一斤水果。那天晚上的演出成为了后来载入中学历史课本的一个文化事件。

1978年11月16日《人民日报》刊登《人民的愿望 人民的力量——评话剧〈于无声处〉》(顾征宇摄)

从11月20日开始,演出正式对普通观众售票,但从前一天的上午就陆续有人排队,到了夜里,买票的队伍在寒风中仍然一眼望不到头,主管演出的文化部领导大半夜赶到现场,临时决定加演两场,但演出票还是出售一空。随后的一个多月时间里,《于无声处》剧组在北京连演41场,观众达6万多人,要求观看该剧的电话依然从早响到晚。《于无声处》仿佛打开了一扇闸门,潮水般冲刷着人们心中的壁垒。剧作家曹禺在看完《于无声处》后,称赞宗福先是“勇敢的年轻人,我的年轻的老师”。他写道:“我感到我的小房间忽然亮起来。我面前突然有许多年轻有为的剧作者们,大家都拿着自己的剧作高声朗诵,那愉快的声音像无数的‘惊雷’。”

在北京连演41场后,12月17日,文化部和全国总工会召开大会,隆重嘉奖《于无声处》剧组。据时任文化部副部长的周巍峙说,新中国成立后这个特别奖文化部只颁发过两次,一次是给昆曲《十五贯》,当时是周恩来总理的批示,再一次就是话剧《于无声处》了。在颁发给宗福先的奖状上写着——“表达人民的愿望,显示人民的力量”。

颁奖大会的第二天,12月18日,具有伟大历史转折意义的党的十一届三中全会开幕。

经典永流传

在那个特殊的年代里,《于无声处》犹如一声惊雷,成为时代的呼声,记录了那个特定的历史瞬间并成就了自己的历史。如果说,由《光明日报》引发的“真理标准大讨论”是自上而下的思想大解放,那么,《于无声处》就是自下而上来自民间的呐喊。很多年后,编剧宗福先说,《于无声处》在当时决非引领者,而是自觉不自觉地被裹挟在滚滚历史洪流当中,一路前行。

《于无声处》迅速走向全国,各地的剧团纷纷来上海,要求观摩、学演,上海市总工会为此举办了《于无声处》专题讲座。据《文汇报》后来的统计,全国共有2700个剧团上演过这部话剧,千万人观看,通过广播电视收听收看的人更是不计其数,至今,它仍然是新中国话剧史上演出团体最多、演出场次最多、观众人次最多的一部话剧。受《于无声处》的影响,一些年轻人走上了文学创作的道路,诺贝尔文学奖获得者莫言就曾经回忆说,他当时还在部队当兵,在电视上看到话剧《于无声处》,非常激动,开始尝试戏剧创作。

从1978年首演到现在,历经40年,这部经典依然在一些重要历史节点上被人们提起。一个时代已然远去,但《于无声处》所闪耀的人性光芒仍然震撼人心,虽然它已经不再像当年初登舞台时那样引起轰动,但当人们再次靠近它,这一声“惊雷”依然惊心动魄。对这段历史的警醒在任何时期都是必要的,反思我们曾经遭受过的压抑和桎梏,才会更加珍惜今天改革开放带给我们的幸福,激励人们坚定不移地将改革开放进行到底,这也是《于无声处》这部话剧在当下的意义。

参考资料:

1. 侯健美:《一部话剧引出“四五运动”平反序幕》,《北京日报》2008年12月8日。

2. 王歧丰:《惊雷响无声——话剧〈于无声处〉的台前幕后》,《北京晨报》2018年5月29日。

3. 曹景行主编、复旦大学口述历史研究中心编:《亲历:上海改革开放30年》,上海辞书出版社2008年版。