03 改革开放“第一桩” |

|

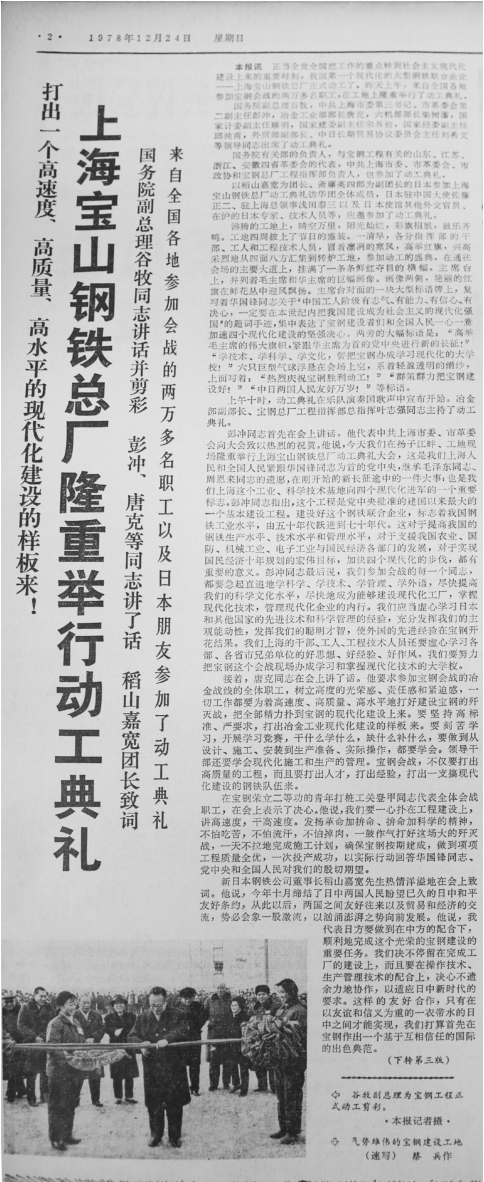

1978年12月24日,《解放日报》刊登《上海宝山钢铁总厂隆重举行动工典礼》(顾征宇摄)

图中的这张报纸,是1978年12月24日的《解放日报》,头版全文刊登的是“十一届三中全会公报”,二版整版刊登的是宝钢工程开工打桩的消息。在党的十一届三中全会闭幕的第二天,宝钢正式动工兴建。后来有人说,这是改革开放“第一桩”。

40年来,宝钢经历了一段令人难忘的抢建、停缓建再到续建的曲折过程,又经历了从计划经济向市场经济的过渡。作为中国现代化钢铁工业的“带头大哥”,宝钢走过的路,不平凡、不简单。

诞生在历史的转折点上

任何一个大国的崛起都必须以强大的工业为基础,其中钢铁更是工业之母。新中国成立后,钢铁工业受到高度重视,毛泽东就曾经多次说过:“一个粮食,一个钢铁,有了这两样东西就什么都好办了。”“文革”结束后,在找回“失去的十年”的热情中,人们提出了“建设十个鞍钢”的宏大规划,但当时的宝钢并不在规划之列。传统的观点认为,上海这个地方没有矿山、煤炭,长江口水深也不够,再加上地基十分松软,并不适合建设钢铁基地。

一部来自日本的专题片,让上海这座城市同宝钢结缘。

“文革”十年,中国同世界基本上处于隔绝状态,对西方世界最新的发展情况完全不了解。“文革”结束后,国门打开,开始掀起出国考察潮,很多人考察回来后直呼,没想到中国与发达国家之间的差距会如此之大。1977年10月22日,率领冶金考察团访问日本归来的冶金部副部长叶志强向政治局汇报访日见闻。叶志强先播放了一部介绍日本第一大钢铁企业新日铁的影片,银幕上的画面震撼了在场的每一个人:烟囱里没有滚滚浓烟,厂房里宽敞明亮,现场一尘不染,比中国的医院还要洁净;偌大的厂区几乎看不到人影,只有少数几个人坐在计算机屏幕前指挥着生产……叶志强又补充了两段让他很“伤自尊”的经历:一次,日本人请考察团团员喝易拉罐啤酒,从来没有见过这种新鲜玩意儿的团员们一时手足无措,不晓得如何开启。日本人用手指一拉就开了,并且告诉他们这种易拉罐是用薄钢板做的,考察团团员简直不敢相信自己的眼睛。在考察期间,考察团乘坐的是由中国驻日大使馆提供的国产轿车,由厚重热轧钢板打造的国产车在高速公路上根本追不上轻快的日本车。驾驶员拼命加速,结果汽车不堪重负,竟然在半路上不争气地抛了锚。叶志强说:中国汽车的面板使用的是又厚又重还会生锈的热轧钢板,日本汽车使用的却是轻盈、漂亮的冷轧钢板,而在当时的中国,没有一家工厂能够生产这种冷轧板。

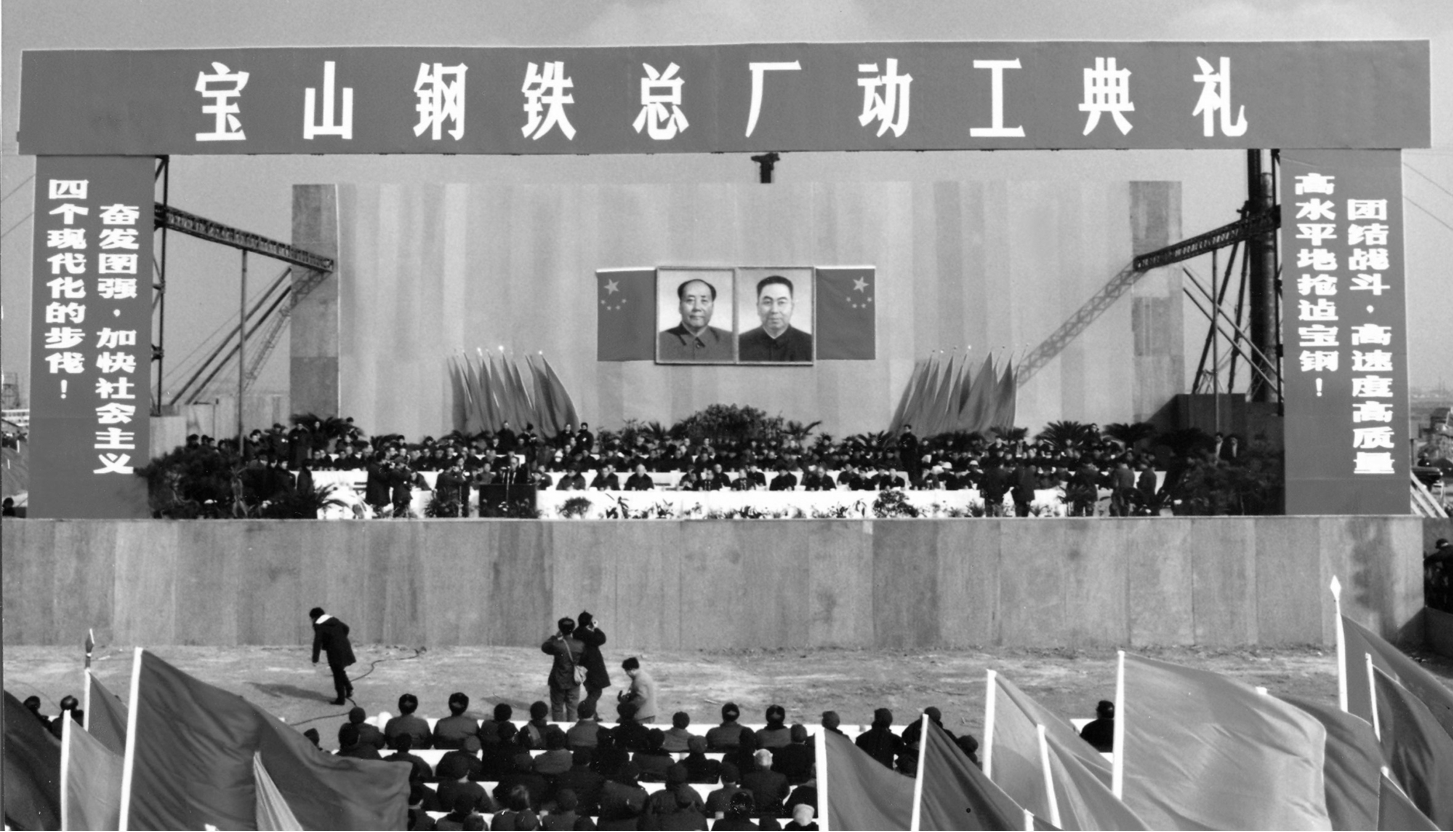

1978年12月23日,宝钢举行动工典礼

听完汇报后,大家相顾无言,日本钢铁业的先进程度超出了人们的想象。日本是一个地狭人稠的岛国,没有铁矿、煤矿,连石灰石都要依靠进口,但在中国钢铁业发展停滞的十年间,日本却依靠引进、消化最新技术,将中国远远甩在了后面。本来准备立足国内发展钢铁的思维开始转向,在十大钢铁基地以外兴建一个全新特大型钢铁基地的种子由此埋下。

但是,这个全新的钢铁厂选在哪里呢?

为慎重起见,中央决定在全国范围内重新筛选,筛选的基本原则是借鉴日本经验,在远离煤铁资源而靠近用户的沿海地区利用国外丰富的矿石资源,引进发达国家的技术装备,建设大型钢铁厂。按照专家们原先的设想,这座特大型钢铁企业准备建在上海的金山卫,与“金山石化”相呼应,以“金山钢铁”命名。但经过考察,专家们发现金山卫并不适宜,因为这个地方濒临杭州湾,海面风急浪高,海潮、流速大起大落,矿石船不易停靠,而且远离上海钢厂,铁水运送问题也难以解决。于是,专家们把眼光转向了宝山石洞口以西的盛桥、罗泾一带,就这样,“宝钢”以宝山而得名——上海南有金山,北有宝山,遥相呼应,为国家积累“金银财宝”。

1978年8月12日,国务院正式批复《上海宝山钢铁总厂计划任务书》。1978年12月23日,在宝山月浦宝钢的一号高炉建设工地上,彩旗猎猎,一个名叫关登甲的宝钢工人爬上打桩机,20吨重的桩锤高高悬起,几声巨响,灰色烟雾腾起,长60多米的钢管一点点楔进地下,这就是“宝钢工程第一桩”。

“历史将证明,建设宝钢是正确的”

宝钢是踏着中国改革开放的鼓点开工的,但这并不意味着宝钢的成长就会顺风顺水。事实上,从宝钢打下第一桩到1985年宝钢一期建成投产的7年漫长建设时间内,对于宝钢立项决策是否正确、是否应该下马的持续争论曾经引发过轩然大波,宝钢一度面临着下马、夭折的危险,一段时间内,“头号工程”变成了“头号标靶”……

宝钢投资规模空前,对国民经济全局影响甚巨,当初没有全面考虑的很多问题,开工后都暴露出来。开工后不久,就有一篇题为《替宝钢算一笔账》的文章,公开讨论宝钢建设问题。文章的作者是当时的一名财政部官员,他指出:按照规划,建设宝钢需要300亿元的资金,而当时整个国家的财政收入只有800亿元,当时全国10亿人口,等于每人拿出来30元,这是“倾全国之力”。宝钢投资是不是无底洞?国力是否能够承受?进口矿石资源有没有保障?还有人把宝钢与“洋冒进”联系起来,认为建设宝钢的决策是“洋冒进”的错误典型。原宝钢工程总指挥黎明曾经回忆:“我第一次听到‘宝钢’两个字的第一句话——宝钢是错误的时间错误的地方做出的错误决定。”而上海市民中流传最多的说法是:宝钢距离市区只有20公里,高炉烟囱的黑烟废气刮到市区,会不会影响到市民的身体健康?

中央按照党的十一届三中全会关于“基本建设必须积极地而又量力地循序进行,要集中力量打歼灭战”的要求,开始重新审视宝钢建设。1979年5月,在就宝钢问题进行了大约一个月的专题调查后,原来力主大批缩减基建项目的陈云代表中央重新对宝钢工程作出决定:应该说,宝钢是仓促上马的,这样大的工程,按道理应该广泛征求更多人的意见,用比较多的时间来考虑。现在工程建设正在进行当中,工程进展是好的,成绩是很大的。要干下去,干到底。同时,考虑国家经济困难,陈云提出,宝钢建设工期要适当延长。在谈到宝钢工程负责人时,陈云说:“负责人第一是谷模子(副总理谷牧),第二是韩模子(国家建委主任韩光),还有冶金部的叶模子(冶金部副部长叶志强)、上海的陈模子(上海市副市长陈锦华)。”“模子”是上海方言,意指“汉子”。因为在上海口音中,“模子”和“麻子”发音一样,现场一片笑声。陈云也笑了,但笑后严肃地说:对宝钢要严格要求甚至“苛求”,搞不好要“斩马谡”!

一个月后,邓小平在与上海新的领导班子见面时,也表达了同陈云一样的态度:“宝钢,你们市委还是要管起来。第一要干,第二要保证干好。”同年9月,针对日趋激烈的种种争论,邓小平又在一次中央会议上高瞻远瞩地指出:“历史将证明,建设宝钢是正确的。”

2016年12月23日,“历史将证明,建设宝钢是正确的”纪念牌和纪念广场落成(顾征宇摄)

但是,围绕宝钢建设的争论并没有就此打住,人们的认识并不统一。1980年9月召开的五届全国人大三次会议上,宝钢建设再次成为争论的焦点。时任上海市委副书记、副市长的陈锦华回忆,几个地方的代表团先后4次向冶金部提出质询,提出的意见多达60条。这是全国人大历史上第一起质询案,成了当时轰动海内外的大事,史称“共和国质询第一案”。最终的结果——1980年12月23日,在宝钢工程开工两周年的日子,国务院下发通知,决定宝钢工程“一期停缓,二期不谈”。兼任宝钢工程指挥部政委的陈锦华心急如焚,当天晚上,他以个人名义给国务院主要领导写信,请求中央重新论证。陈锦华提出:“在国家给宝钢安排下马必不可少的开支金额内增加几千万元,让工程在缓中求活。”

事情终于有了转机。

1981年1月,国家计委、建委在宝钢开论证会,这次论证会持续了20天,来自全国各地的200多位专家各抒己见,激烈争论。当时宝钢工程已经投入103亿元,有人说,如果以前决定宝钢工程“上马”是“傻子”,那么现在决定宝钢工程“下马”一定是“疯子”!宝钢顾问委员会的委员们反应强烈,认为“不能以宝钢论宝钢,要以全局论宝钢”,“不要从零开始论宝钢,要从现状出发论宝钢”,要“从钱看”,更要“向前看”,委员们建议“缓中求活”,甚至要求将他们的建议列入档案,载入史册,接受后人的检验。有位老教授更是激动地说,如果宝钢下马是因为资金问题,他愿意“沿街叫卖”,为宝钢募集资金!最后,国务院采纳了专家们提出的方案——“分期建设,拉长周期,缓中求活”。1981年8月7日,国家计委、建委联合发文,决定宝钢工程恢复建设,并把整个工程分为一、二期进行。1985年9月15日,一期工程正式建成投产,从高炉投料到炼钢和出初轧坯,仅用6天时间就一次投产成功。

几经周折,宝钢终于渡过了初创时的苦楚,开始走上茁壮成长之路。

做中国钢铁工业的引领者

宝钢的建设对于中国钢铁工业的发展具有里程碑的意义。宝钢建设的起点就领先了中国钢铁业平均水平20年,它结束了中国钢铁业只能提供汽车内部用材的历史,打破了国外企业对冰箱面板和高跨度斜拉桥钢索的垄断,让中国人用上了自己的钢制易拉罐,让中国的1元硬币用上了中国自己生产的钢……

到2000年6月宝钢三期工程完工,形成了年产1000万吨的规模,这意味着宝钢正式跨入国际大型钢铁企业行列。更为关键的是,三期工程的国产化率已经超过80%。早在1991年宝钢二期工程投产时,就有人算过一笔账:已上交一个宝钢,还掉一个宝钢,又新建了一个宝钢。

2016年12月1日,由原宝钢集团和原武钢集团联合重组而成的中国宝武集团有限公司在上海揭牌,一家年产能达到6000万吨、规模位列全球第二的钢铁“巨无霸”诞生了。在《中国宝武钢铁集团有限公司发展规划(2016—2021)》中又明确提出,到2021年产能规模将达到8000万吨至1亿吨。

从1978年12月23日宝钢打下“第一桩”,到1985年9月15日高炉点火投产;从2000年宝钢股份上市,到2012年湛江钢铁项目开工,再到2016年重组武钢股份,栉风沐雨、砥砺前行的宝钢,从“买了一个现代化”成长为世界500强、国际钢铁巨头,成为中国钢铁产业最先进的代表者。宝钢的发展历程也充分印证了邓小平当年的断言:“历史将证明,建设宝钢是正确的。”

参考资料:

1. 欧阳英鹏主编:《宝钢故事(1978—2008)》,上海人民出版社2008年版。

2. 陈锦华:《国事忆述》,中共党史出版社2005年版。

3. 丁波:《宝钢:头号工程引起的争议》,《解放日报》2008年12月17日。