06 开市鸣锣交易所 |

|

1991年2月18日,邓小平到浦东视察,在听取时任上海市委书记朱镕基的汇报后,邓小平说:“金融很重要,是现代经济的核心,金融搞好了,一着棋活,全盘皆活。上海过去是金融中心,是货币自由兑换的地方,今后也要这样搞。中国在金融方面取得国际地位,首先要靠上海。这个要好多年以后,但是现在就要做起。”上海没有辜负邓小平的期望,从第一张股票发行到第一个交易所开业,从“上海铜”到“上海金”再到“上海油”,一项项金融改革措施闪耀着首创精神的光芒。今天的上海正在迈向国际金融中心的征途上,衔枚疾进。

横空出世“小飞乐”

在新中国证券市场的发展史上,“飞乐音响”是一个绕不开的话题,而提到“飞乐音响”,又必须从一个叫秦其斌的人讲起。

1984年,43岁的秦其斌被任命为上海电声总厂厂长,这个厂的主要业务是为汽车、电视机配套生产喇叭。秦其斌上任的那一年,已是改革开放的第6个年头,人们的生活水准逐渐提高,作为中国最前沿的城市,上海街头开始出现“音乐茶座”,人们在这里既可以品茶,又可以欣赏音乐,深受市民欢迎。“音乐茶座”的盛行,最直接地刺激了音响设备的需求。秦其斌对市场十分敏感,他大胆设想:自己工厂生产的扬声器除了给电视机作配套,还可以做成音响,是否可以扩大生产?这一想法很快得到了主管部门的同意,并允许他们创办一家集体企业,专门从事音响生产。不过,在“一个萝卜一个坑”的计划经济时代,秦其斌的这个想法显然属于“计划外”,创办这样一家计划外的企业所需的资金,没有一个部门能够解决。

正在一筹莫展之际,一个偶然的机会给了秦其斌灵感。1984年上半年的一天,秦其斌参加了上海市长宁区的一次工商联会议,他听到一些工商业前辈聊起旧上海很多企业用股票集资的事情,深受启发。秦其斌后来回忆说:“这是我第一次听说股票这个东西,当时理解就是一种集资的凭证。”秦其斌当时并不知道,“国库券”与“股票”有着本质区别,他回忆说,当时根本没有意识到“股份”是关系到产权证明的东西,如果当时知道发行股票意味着搞产权多元化改革,自己可能就没胆子搞了。

就这样,在没有弄明白是“股权”还是“债权”的情况下,秦其斌大胆地提出了自己的想法:企业拿出一部分资金,再向企业内部职工发行股票筹集一部分资金,这样既可以解决资金问题,又能把职工和企业的利益捆绑在一起,一举两得。1984年11月15日,《新民晚报》记者潘新华就发行股票事宜采访秦其斌,询问他是否打算向社会发行股票,懵懵懂懂的秦其斌以为向职工以及一些单位发行也属于潘新华所说的“面向社会”,便给予了肯定答复。当天下午,《新民晚报》头版刊出了“上海飞乐音响公司十八日开业,接受个人和集体认购股票”的新闻。没有想到,这则豆腐干大小的短新闻竟然在社会上引起了热烈反响——公开发行股票可是新中国成立后从来没有过的新鲜事,许多市民纷纷打电话给《新民晚报》,询问这支股票什么时候发行、怎样购买。报社领导只得打电话给秦其斌,希望他为了报社的信誉,无论如何也要向社会公众发一些股票。

秦其斌没有了退路,干脆“将错就错”。发行股票在当时是一件新生事物,许多工作都要从无到有摸索着往前走。当时谁也没有见过股票长什么模样,怎么办?只能暂时找来解放前上海南洋卷烟厂发行的股票样张,把上面的名字直接改成“飞乐音响”,其他地方没有作任何更改,保留原貌。1万张股票先由印钞厂印制,再由银行工作人员将个人印章一张一张手工盖上去。既然是“股份制企业”,同一般企业的管理方式也应该是不一样的,因此要成立公司“董事会”,那么,请谁来做董事呢?人们考虑了很久,一致认为应该找有一定社会影响的人来担任董事,最后想到一个合适人选——荣毅仁的妹妹荣墨珍。荣墨珍很高兴地接受了邀请,并且自掏腰包认购了1000股的股票。

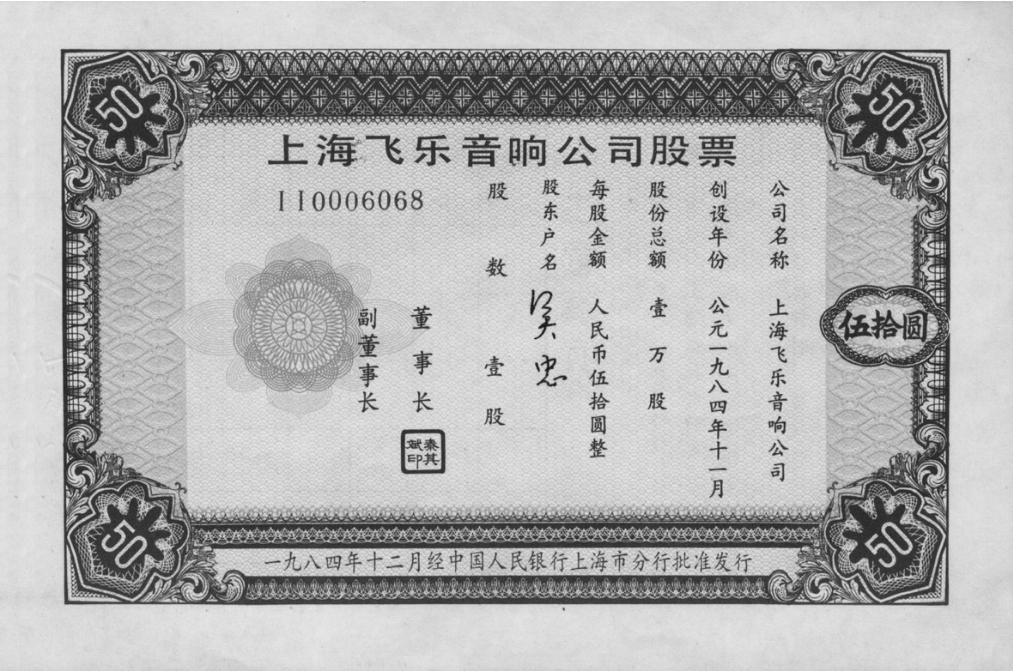

1984年11月18日,上海飞乐音响股份有限公司在锦江饭店举行了成立仪式。当日下午,《新民晚报》头版刊登了这则消息:上海飞乐音响公司18日开业接受个人和集体认购股票,发行1万股,每股50元。当年12月,飞乐公司正式由上海静安证券营业部代理发行股票1万股,共计50万元。发行的地点就安排在飞乐公司收发室,股票发行的当天盛况空前,排队购买股票的市民把附近的几条马路都堵得水泄不通,发行人员背着钱箱、股票箱,当场收钱、开票,原定的50万元发行额度,很快销售一空。

新中国历史上发行的第一张股票

这张被股民们称为“小飞乐”的股票见证了新中国的很多个第一:第一只名副其实的股票,上海第一批柜台交易的股票,上海证券交易所第一批上市流通的股票。飞乐股票发行后,还意想不到地创造了一个世界奇迹——第一张被外国人拥有的股票。

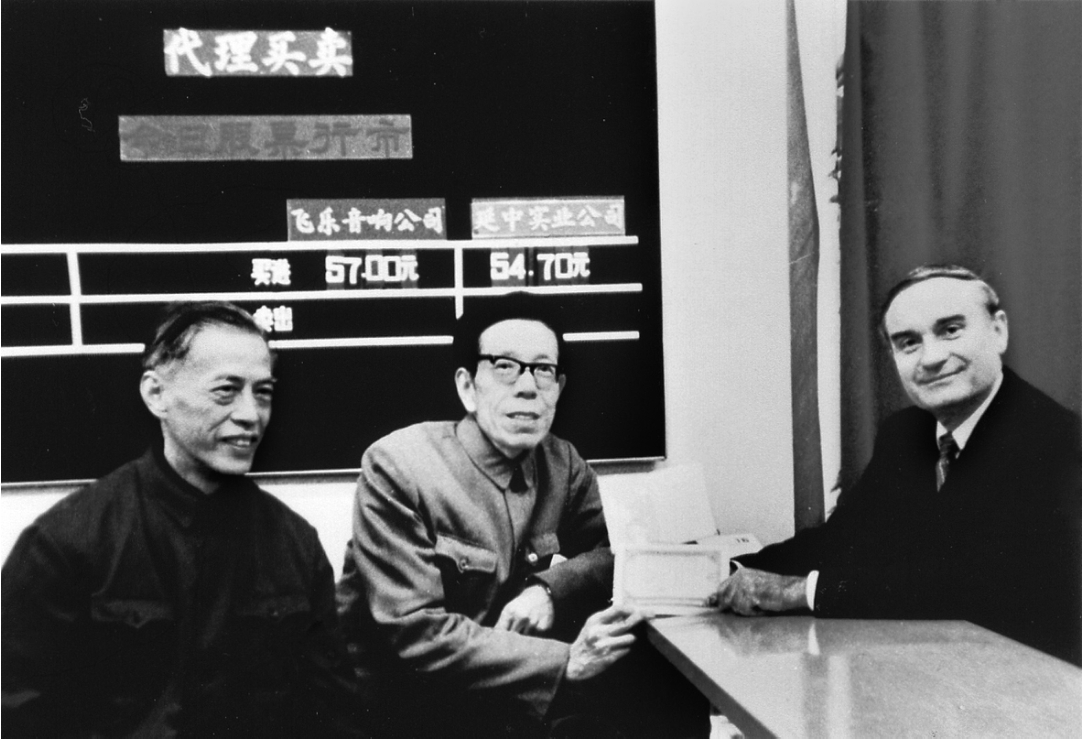

1986年11月14日,邓小平在北京人民大会堂会见了美国纽约证券交易所董事长约翰·凡尔霖率领的美国证券代表团。会见时,凡尔霖赠送给邓小平一枚纽约证券交易所的徽章。礼尚往来,中方在挑选回赠礼物时,“小飞乐”凭借其设计美观大方、股票元素完备的优势,从当时一众“不合规范”、五花八门的股票中脱颖而出。邓小平还特意告诉凡尔霖,他是目前飞乐公司唯一的外国股东。据曾经担任上海市政府副秘书长的金志回忆,上海在选送股票时,还特意填写上原股东中国人民银行上海分行副行长周芝石的名字,以表示这张股票的“正规”和“真实”,没有想到这反倒引出来另外一段故事。凡尔霖很有市场意识,细细看了这张股票后说:“你给我的这张是别人的名字,我的股票不能用别人的名字,我要到上海来更名过户。”到上海后,凡尔霖花了2000元钱,租了辆警车开道,到南京西路1806号的静安区交易点,办理了过户手续。

飞乐音响股票的发行,实现了我国证券市场从无到有的突破。而在不知不觉中创造了历史的秦其斌,在回望自己走过的这段历程时,用了“无知者无畏”来形容这件破天荒的大事,他说:在1984年上海那样的背景下,没有“秦其斌”,迟早还会有“李其斌”“王其斌”出来搞股份制试点。

凡尔霖在上海南京西路1806号工行静安证券业务部为股票过户

正所谓“时势造英雄”!

起锚浦江饭店

股票的生命力在于流通,没有流通就会丧失它的生命力,发行再多的股票也意义不大,所以一定要想办法让股票流通起来。

事实上,1986年9月26日工行上海分行静安证券交易部成立后,就开始有了公开的、地下的股票流通。金志回忆,那时候的发展形势可谓“汹涌澎湃”,开始的时候只有静安区这一个点,为便于股票的快速交易,静安区文化广场的空地上出现了近百家小摊头,像农贸市场一样摆摊交易,场面煞是壮观,虽然很简陋,但是人气很足。同样是在这一时期,包括申银、海通、万国等证券公司也相继成立,有人说上海几家证券公司的名字没有取好:申银,上海话叫“呻吟”,是“不舒服”的意思;海通就是“喊疼”,是“头疼、肚子疼”的意思;万国,是要进“万国殡仪馆”,有人开玩笑说这是“一条龙”服务。

上海的领导人认识到,要想真正把上海搞活,就一定要开设一个股票交易机构。其实,20世纪80年代中期,上海就已经有了建立证券交易所的初步设想。上海当时面临着“城市建设欠账太多”等诸多问题,解决这些突出问题需要大量的资金,而金融市场无疑是融资的重要渠道。时任市委书记的江泽民专门组织专家讨论上海建立证券交易所的问题,当时就认为,社会主义也是可以建立交易所的。飞乐音响等股票的顺利发行以及中央的认可进一步坚定了上海建立证券交易所的想法。朱镕基到上海工作后,对金融工作十分重视,他说:“没有银行的配合和支持,是很难办成事的,将来的趋势是小财政、大银行。金融不搞活,上海就没有希望。”当时上海正在筹划开发浦东,开发预算高达几千亿元,朱镕基认为,“搞活金融是开发浦东的最重要条件”。他定下了两项金融改革的重要工作,其中一项就是建立证券交易所。

然而,1989年春夏之交一场突如其来的政治风波,使得国外舆论开始普遍怀疑中国的改革开放政策会不会执行下去?一时之间,招商引资停顿,大量外资撤出,在那种特殊的政治环境下,上海乃至全国都需要一个标志性的事件来向世界宣告中国改革开放的决心。而证券交易所无疑是实现这一目标的绝佳突破口。

1989年12月初,朱镕基就如何“深化上海金融体制改革”问题举行市委常委扩大会议,参加会议的包括有关部门的负责人和来自各界的专家、学者,在充分听取了大家的意见以后,朱镕基最后拍板决定——先着手成立,再慢慢扩大。在这次会议上,朱镕基还确立了几个工作原则:一是“对外宣传,对内少宣传”,对内少宣传是怕引起不必要的争论,办不成事情;二是成立一个“三人筹备小组”,直接对朱镕基负责。

但是,在那个年代,“股票”“股份制”这些所谓资本主义“舶来品”让很多人“谈虎色变”。而随着改革开放的不断深入,争论也愈演愈烈。到了1990年初,这场争论上升到了改革开放姓“社”还是姓“资”的政治层面。但是,尽管争议不断,成立证券交易所已经是大势所趋了:企业的股份制改革已在全国推开,早期的股票交易已经在静安证券业务部这样的柜台开始,甚至形成了一定规模的私下交易、黑市交易,国库券、债券等交易已经如火如荼。而上海又有着中国其他城市无法比拟的天然优势,进入20世纪80年代后,上海金融制度改革也与经济体制的改革同步发展,企业的股份制改革也最为充分。最早进行股票交易的静安证券业务部,麻雀虽小,但五脏俱全,已经有7只股票上市交易,积累了一定的经验,并且编制了一个像模像样的“静安指数”。

1990年初,三人筹备小组在向朱镕基汇报的筹备方案中,建议1990年先试运行,正式开业时间则安排在1991年4、5月间。但朱镕基提出,一定要加快筹备进度,他督促:“请抓紧一些,可否力争今年开业。”1990年6月,朱镕基到香港考察,在记者招待会上他突然宣布:上海证券交易所将在年内成立。这句话一时间引起轰动,外媒纷纷评论,认为这“标志着中国改革开放的目标不会变”,“上海证券市场及金融发展将矗立起一块新的里程碑”。上海的筹备工作开始骤然加速。

上海黄浦路15号,坐落着一幢已有150年历史的欧式建筑——浦江饭店,这里曾经点亮过中国第一盏电灯,接通过中国第一部电话,播放过中国第一部有声电影,举办过中国第一次西式交易舞会。1990年12月19日上午11点整,在浦江饭店一层的孔雀厅,上海证券交易所开市的铜锣敲响了,开业仪式上朱镕基说的第一句话是:“建立证券交易所,表明中国改革开放的决心不会变。”沉寂了40年之久的股市在这一刻苏醒了。

实际上,当上海证券交易所成立的时候,深圳证券交易所已经开始试营业了。但中央希望先批准上海开业试试,然后深圳再正式开业,以至于当时流行着一句话:“上海开业先试试,深圳试试再开业。”虽然两大交易所都已经开始了股票交易,但围绕证券市场的争论并没有自动停止,人们对股票仍然心存疑虑,有人甚至说:“什么股票证券市场,你们看过茅盾的《子夜》吗?那就是万恶的证券市场。”关键时刻,离不开邓小平的鼎力支持。关于建立证券市场问题,朱镕基曾经当面向邓小平汇报,并得到了邓小平的首肯:“先搞起来,不行可以再关。”1992年,邓小平在广东、上海等地视察后,对股市作出明确定性:证券、股市,这些东西究竟好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用?允许看,但要坚决地试。从这个时候开始,股市才真正火起来。

迁至证券大厦的上海证券交易所内景

随着发行股票的企业和股民越来越多,原来的交易所场地已经无法满足需要。1997年,占地1.2万平方米的上海证券大厦在浦东陆家嘴金融贸易区落成。当年12月19日,上海证券交易所正式移驻浦东,浦东新区管委会赠送了一头牛和一头熊搏斗的塑像,题名“劲牛旺市”。

向国际金融中心迈进

作为中国经济的晴雨表,上海证券交易所的成立对上海国际金融中心的建设起到了积极作用。1992年,党的十四大正式提出建设上海国际金融中心的构想,赋予了上海打头阵的重任。2009年,国务院正式出台关于推进上海建设国际金融中心的意见,确立了上海国际金融中心的国家战略定位,并且指出,到2020年,上海要基本建成与我国经济实力和人民币国际地位相适应的国际金融中心。20多年来,上海金融市场体系建设一马当先,自1990年末上海证券交易所建立开始,到1994年成立中国外汇交易中心、1996年成立全国银行间同业拆借中心、1999年成立上海期货交易所、2002年成立上海黄金交易所、2006年成立中国金融期货交易所、2009年设立上海清算所,上海金融市场规模迅速扩大。

2017年,上海证券市场股票筹资总额位居全球第二,股票交易额和股票市值均位居全球第四,上海黄金交易所场内现货黄金交易量位居全球第一,上海期货交易所螺纹钢、铜、天然橡胶等10个期货品种交易量位居全球第一。2018年3月26日,经过17年的艰苦努力,原油期货在上海期货交易所成功上市,并迅速成为世界第三大、亚洲最大的原油期货品种。

目前,上海集聚了包括股票、债券、货币、外汇、票据、期货、黄金、保险等各类全国性金融要素市场,成为国际上金融市场体系最为完备、最为集中的城市之一,上海金融市场已经成为全国最重要的投融资平台。从飞乐音响股票的发行,到上海证券交易所的成立,再到上海国际金融中心的建设,今天的上海已经站在新的历史起点,坐拥“天时地利人和”的有利条件,上海正以更高的站位、更开放的姿态,为建成国际金融中心阔步前进。

2018年3月26日,原油期货在上海期货交易所成功上市(《新民晚报》摄影美术部摄)

参考资料:

1. 谢国平:《中国传奇:浦东开发史》,上海人民出版社2017年版。

2. 石文忠、余亦青:《朱镕基与中国股市》,《环球人物》2015年第16期。

3. 连建明:《回顾上海证券交易所的成立:朱镕基钦点“三人小组”》,《新民晚报》2014年1月3日。