开启探索新教育之路

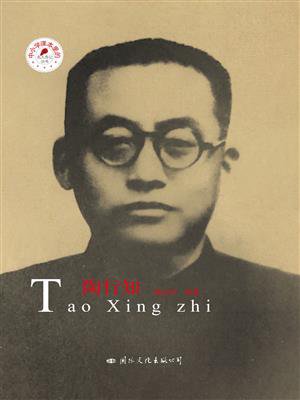

1917年秋,陶行知自大洋彼岸学成归来,走进了位于南京北极阁以南的国立南京高等师范学校的大门,这不是他自己敲门进去的,而是听从时任南高师教务主任郭秉文的热情相邀。

在南京高等师范学校,陶行知的“开局”很顺,很受邀他入校的郭秉文倚重。入校才半年,代理校长郭秉文便请他做了代理教务主任,随后又正式聘陶行知为教务主任。

在学校教学、管理事务方面,陶行知尽心尽力,其后在南高师变身东南大学的过程中出力尤多,对学校怀有深情。陶行知具有强烈的改革意识,一旦有机会,便马上实行改革。

陶行知积极支持并参与学生运动,其原因除了出于为师的朴素感情外,应也是看出民众群体所蕴含的巨大力量。怀抱教育救国、改造社会巨大雄心的陶行知,正在寻找将来他为实现伟大抱负而可以依持的力量,他已感到寄希望于上层是不现实的。

在迎接并陪伴他的美国老师杜威、孟禄考察中国教育的过程中,陶行知对中国教育的现状、出路以及改造的方法,有了进一步的思考和启发。他参与的全国性教育团体的工作,也同样使他获得整个国家教育的视野。这使他重新选择了自己的人生之路。

就在陶行知赴美留学的那一年,江苏省立第二师范学校校长贾丰臻上书省巡按使,以省内严重缺乏中学教员为由,请求教育部在辛亥革命中停办的两江师范学堂基础上,设立高等师范学校,以培养师资,这一申请得到批准。

中国近代大实业家、教育家、北洋政府前农商总长张謇的得意门生江谦随即到南京,查看作为校舍的两江师范学堂原址。当时校舍内还驻着陆军第十九师七十四团及“雷电练习所”。

江谦一面请江苏巡按使饬驻军离开,一面延聘职员,同时召集工匠修缮房屋门窗。次年9月,国立南京高等师范学校宣布成立,江谦任校长。教务主任为郭秉文。

郭秉文于1912年获哥大师院教育学硕士,1914年以中国教育制度沿革史论文获该校哲学博士。回国后,他先为商务印书馆主编《韦氏英汉大辞典》,而后接受江谦之聘,并领命在美网罗精英以作师资。

郭秉文在美留学时曾任全美中国学生联合会主席,主编《中国学生》月刊,对美国大学及中国留学生情况较为了解,故能不负使命,为南高网罗了大批人才。

郭秉文的师弟陶行知便是其中之一。1917年的2月与9月,学校分别增设了附属小学及附属中学,校区面积也由两江师范时的13000多平方米增加到20000平方米。此时有教员36人,管理员30人,校役42人,各科各级学生共278人,从19岁到31岁不等。

陶行知入校时,学校设有国文史地部、理化部、体育科、工艺科、农业科、商业科、英文科,陶行知为教育学专任教员,讲授《教育学》《教育行政》《教育统计》等课。

1918年的春天,江谦因病离校疗养,省长公署即命郭秉文代理校长职务,而郭秉文则将自己助教务主任一职交由陶行知代理。陶行知对教育充满了理想,也早就对教学现状不满,一旦机会来临,便着手实行改革。

4月,陶行知将他去年下半年刊登在《南京高等师范学校教育研究会会刊》上的《试验主义之教育方法》一文,又在《金陵光》第九卷第四期上发表,为他的改革造舆论。主张在教育中实行实用主义的方法。陶行知说:

欧美之所以发展快捷,就是因为他们采用了实用主义的方法,中国之所以落后于人,也就是因为没有采用实用主义方法的缘故。

实用主义的消长,关系到教育的盛衰。今天许多人都在说教育救国,我敢断言,不采用实用主义的教育方法,不足以达到救国的目的。

他又以美国教育为例说:

凡是著名的大学,没有不设教育科的。

1918年仲夏,南高师添设教育专修科。教育学遂由课程走向专业系科。教育专修科第一届招生40人,修业年限为3年。后来为提高学生教育程度起见,1919年改为4年制。

第一届毕业生37人。该年9月学校开始增加了学生学习的课程内容。当时的一次教务会议决定,不仅国文史地部本科三年级每周要上两课时的教育学教授法,还要上两课时的教育史,而且理化部本科三年级每周也要上两课时的教育学教授法和两课时的教育史。

就拿教育专科二年级每周上课来说,有心理学、心理实验、比较教育、教育统计、教育社会学、中国与东洋教育史等课程。可见教育学科课程的面广程度。这自然是学校当局特别重视与陶行知极力主张的结果。

陶行知担任讲师的课程也相应增多,先后有教育学、教育哲学、教育统计学、教育行政、师范学校与小学组织及行政、中等教育、学务表册、比较教育等。

在陶行知的教学活动中,可以看出他所受国外教育的影响。有的课程安排直接仿照国外,比如“都市教育行政”一课的内容安排就是以克贝勒《公立学校行政》一书为参照的。

除此之外,陶行知还效法哥大师院克伯屈、孟禄等导师的上课方法,在课程中注重实地调查,在教学过程中安排讨论、研究、演讲等,还曾要求学生利用寒假在家乡就地做教育调查统计。

陶行知当时在南高师并非样样心想事成。南高师增设教育专修科,陶行知自然是教育专修科主任的不二人选,可是因为他的改革主张不被同事接受,他拒绝了这个职务。

1919年2月,陶行知在蒋梦麟主编的《时报》副刊《教育周刊》上的“世界教育新思潮”栏目中发表《教学合一》:

一是先生的责任在教学生学;二是先生教的法子必须根据学的法子;三是先生须一面教一面学。

在陶行知的极力宣传下,他的主张开始渐渐被同行接受,苏州师范学校首先赞成采用教学法。陶行知不失时机地将所有课程全都改为教学法,“教学合一”的理念由此终于得以实现。

在《教学合一》中,已经涉及教育者的问题,陶行知就此下潜,加深对什么是好的教育者亦即第一流的教育家的思考,并对第一流的教育家作出界定。他发现,当时常见的教育家有三种:

一种是政客式的,一种是书生式的,还有一种是墨守成规、跟着经验走的。

陶行知对这三种教育家的批评颇为客气,只是说他们不是“最高尚”的。而以他的标准,必须占了以下两种要素之一,才可称作第一流的教育家。

一是“敢探未发明的新理”,即大胆探索,顽强执着于“新理”;二是“敢入未开化的边疆”,即要去没有开化的土地,要教育没有接受过教育的人民。

前者说的是所谓的“创造精神”,后者说的是“开辟精神”,其实都是创新精神。陶行知不仅主张教育者应该成为这样的人,被教育者应被教育成这样的人,更应有能教育出这样的人的学校。

对于师范教育,陶行知提出了因需施教的观点。所谓需要,指两方面,一是社会对人才的需要,二是成才的需要。前者也有两层意思,一是要根据实际需要培养相应人才,二是不同人才的教育应有所区别。后者实际上又是因材施教的翻版:缺什么教什么,缺多少教多少,需要多少时间就用多少时间,不宣强行划一。

除此之外,陶行知还针对施教者职业出身不一而水平参差的现状,提出了近似于执业资格要求及继续教育的观点,即对施教者进行师范教育的特别训练。这对明确师范教育标准,提高师范教育整体水准无疑是十分有益也是十分必需的。

陶行知一切从需要出发的教育观点,与他受老师杜威实用主义教育的影响有关,也是他认定了以往教育失策是由于与实际生活有种种隔阂,比如,师范学校与附属学校隔阂,附属学校与实际生活隔阂。要改造旧师范教育,建设新师范教育,就必须消除这些隔阂。

就在同年2月,陶行知忽然听说杜威到了日本,在东京帝国大学做交换教授,不禁又惊又喜。惊的是他打算两三年后做的事,眼下却被日本抢先做了去了;喜的是想到杜威既已到东方来,必定会对东方的新教育有所帮助,他的学说也一定会因此而广为传播。

而且日本与中国离得这么近,暑假的时候可以请杜威到中国来玩玩儿,哪怕是到日本去看看他也是极好的。想到这里,陶行知即刻起身去见郭秉文,因为郭秉文正好要到美国去考察教育。当下两人商定,郭秉文途经日本时,当面向杜威发出邀请。

随后陶行知又得知胡适也写了邀请信给杜威,估计杜威来中国的可能性有六七成的把握了,心里更加高兴。他写了一封信给胡适,说自己也打算给杜威写封信,同时向胡适建议南北联手开个公司合办杜威来华事宜。

陶行知兴致勃勃,准备立即写篇《杜威的教育学说》给《新中国杂志》,后来大概是因为得知该杂志并不是胡适主编的,就将文章给了《时报·教育周刊·世界教育新思潮》了。

陶行知在文章中简略地介绍了杜威的生平、主张,列出了杜威的16部著作,并且指出《平民主义的教育》《将来的学校》《思维术》《实验的论理学》4部书和教育最有关系,教育界人人都应当购备,还预报了杜威到中国来的行期。

3月底,陶行知接到郭秉文的信。郭秉文告诉陶行知,杜威到日本并不是做交换教授,只是游历顺带演讲。杜威见邀,一口应允,并且除了首肯上海、南京、扬子江流域及北京等游历路线外,还主动表示可在中国一直待到明年年底。当然这还要等郭秉文与哥伦比亚大学校方最后商定。

陶行知当天立即给胡适发了一封信,通报杜威有关消息,并建议由北京大学、江苏省教育会及南高师各派一个代表共同担任接待事宜。信中写道:

敝校昨日已推定兄弟担任此事,请老兄和蔡孑民先生商量各推举一人,以便接洽。附上敝校所拟办法……请与蔡孑民、蒋梦麟、沈信卿三先生磋商,并请赐教。杜威先生来期已迫,请从速进行为要。

从信中寥寥数语也可看出,陶行知在邀请杜威来华的事情上非常主动积极,而且做事果断、快速、细致,的确是个做大事的人。胡适接到陶行知的信后,立即照嘱与蔡元培商议。蔡元培也以北京大学校长的名义致电哥伦比亚大学校长巴特勒,敦请杜威赴北大讲学一年,哥大复电同意。至此,杜威来华之事正式敲定。

4月30日午后,杜威和夫人爱丽丝、女儿露茜船抵上海,陶行知、胡适、蒋梦麟分别作为南高师、北大、江苏省教育会三方代表前往码头迎接。

蒋梦麟与陶行知、胡适同年毕业于哥大师院,获教育哲学专业博士学位,而他的指导教授就是杜威。当下师生四人异地重逢,热情拥抱,谈笑风生,其乐融融。随后,陶行知他们将杜威送到沧州别墅,次日又陪同他参观《申报》报馆,与经理史量才等合影言欢。

而后杜威在别墅休息了一日,便于5月3日和夫人到江苏省教育会作了第一场演讲,题目是《平民主义的教育》,主旨为:

整个世界无论哪个国家,社会问题的最终解决,都取决于平民教育的普及程度,所以中国未来的幸福,完全有赖于教育家的作为。

相隔3天后,杜威又赴浙江教育会演讲“平民教育的真谛”,大意为:

教育的精神在于民主与共和,而共和主义教育的宗旨在于使人人获得被教育的机会,共和主义教育的方法是尊重个性。

就在杜威演讲的第一场与第二场之间,中国现代史上的一个大事件爆发了。