受到恩师的启蒙教育

清朝末年,在安徽南部有一座古老的城市叫徽州,州治在歙县,郁郁葱葱的黄山在这里绵延不绝,新安江清澈宽广的江水流淌不息。徽州自古以来人文荟萃,是中国三大地方学派之一“徽学”的发祥地,被誉为“东南邹鲁,礼仪之邦”。

在19世纪末期,徽州人烟稀少,茂林修竹,风景十分美丽。但是,群峰参天、岭谷交错的秀美黄山和飘逸苍茫的云海交织出的醉人景色,并不能让当地的居民们吃饱饭。这是一片山多地少的贫瘠之地,大多数住户全年的粮食都只够吃3个月,所以许多人家只能外出谋生了。

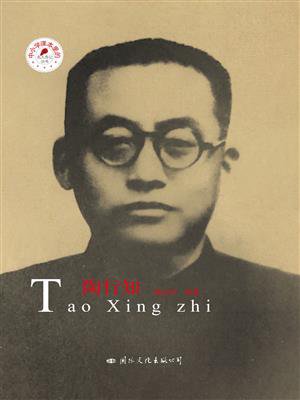

1891年10月18日,在黄潭源村有一个陶姓农家出生了一个男娃,家人给男娃取名为陶文濬。后来,文濬改名为知行,最后改名为行知。

据陶氏家谱记载,陶行知是陶氏第16世。说来也奇怪,陶家12世、14世每代都是子女4人,陶行知的父母也生了二子二女。但是长子和长女都不幸幼年夭折,只剩下次子陶行知和二女美珠,即陶文渼。

陶行知的乳名也因此而得。他的父亲说:“这孩子的姐姐宝珠很小就夭折了,咱们陶家人丁不兴旺呀!都说庙里的菩萨福慧圆满,不如让这孩子沾点儿佛家的福荫,就叫‘小和尚’吧,以求庇护。”

家里人都认为这个小名起得好。这个“小和尚”外表看起来还真有点儿名副其实:宽宽的额角,细长的眼睛,挺高的鼻梁,五官周正而斯文,头也总是剃得光光的。

陶行知的父亲陶位朝,号槐卿,字笑山,为人笃实、厚道,性格温和。他不善农事,一直经营酱园店,闲时读书自娱。酱园店名为“亨达官”,是上代开设在万安街上的。万安镇属于休宁县,是徽州有名的大镇,水陆交通便利,商业发达。

陶行知的母亲姓曹,名翠仂,原籍徽州绩溪县北乡。她是一位勤劳、善良的劳动妇女,典型的贤妻良母。因为家境清贫,除管理家务外,她还要下田耕作,终日劳动不歇,甚至连丈夫、儿子和孙子的理发,都由她包办,以节省些钱来补助家用。后来,有陶行知自己写的《吾母所遗剃刀》一诗为证:

这把刀,曾剃三代头。

细数省下钱,换得两担油。

那时候,帝国主义对华的文化侵略正在势头上,外国传教士的足迹几乎踏遍了旧中国的穷乡僻壤。长江流域一带,到处建立了耶稣教内地会,歙县小北街也有内地会,陶行知的父亲便为该会会员。

因为家境困难,经人介绍,陶行知的母亲进了教堂帮佣,除负责炊事外,兼做勤杂工。父母亲艰苦勤劳的优秀品质和诚实朴素的生活作风,在陶行知幼小的心灵里留下了极其深刻的影响。

陶行知从小灵敏,5岁的小行知,在不知不觉之中显露出聪颖的天分。他常到村中叶家去玩,当人们在叶家厅堂中鉴赏壁上的对联、字画时,他也挤在当中看。

有时,小行知独自来到叶家厅堂,面壁静观对联、字画。主人和客人见他痴痴入迷的模样,觉得很是有趣,便有意观察他。但见他每次静观之后,便以木炭、小棒、竹枝在方砖地上、泥巴地上写写画画。

人们起先以为小行知只是兴之所至,乱画一气。及至弯腰细看,才不由得吃了一惊,5岁的孩子把对联上的字描了出来。人们向他投来异样的目光,纷纷议论他为神童。位朝夫妇也发现儿子资质不凡。但是,生计窘困,又能怎么样呢?小行知依然只能以小棒作笔,大地当纸,写写画画而已。

黄潭源村很小,孩子们玩腻了,常到毗邻的旸村去玩。小行知也尾随大孩子们一起去。旸村有一个私塾,塾师方庶咸是位失意的老秀才。

有一天,方庶咸从门外嬉戏的孩子群中发现了不同凡响的陶行知。经过多次观察,他确认自己老眼不花,这个孩子若培养有方,来日必成大器。于是,他告诉陶位朝,愿意收小行知为弟子,并予以特别教育。

按徽州习俗,开蒙是人生至关重要的大事,要设宴请酒。可是,此时的陶位朝己穷得无力设酒,只得谢过方先生的好意,惭愧地牵走爱子。

方庶咸爱才心切。尽管一个三家村教书匠的收入微薄,但他还是决定免费收小行知为学生。位朝夫妇自是感激不尽。就这样,6岁的陶行知开始接受启蒙教育。

1900年,陶位朝在万安谋得册书之职。册书,就是管田赋契约。生计有了转机,万安又是大镇,陶位朝将儿子带到万安,就读于吴尔宽经馆。陶行知聪明、好学,常常助人为乐,很快就赢得了老师、同学的喜爱。

但是,好景不长,1902年,陶位朝失去册书之职,二次归田。陶行知含泪告别师友,随父回到黄潭源。祖母老迈,没有了劳动能力,再加上妹妹,一家五口人要吃饭。病态的社会又使父亲染上了不良嗜好,每次劳作都觉得无力。

贫困的家庭条件已经无法供陶行知念书了,十一二岁的他已成了家中半个劳动力。他同祖母一起绩麻,和母亲一起种菜,随父亲去砍柴、卖柴、卖菜。

对于陶行知的失学,亲友、村人都非常惋惜。祖母不住地唠叨,为孙子着急。母亲数次和父亲商量:“再苦,也要让儿子念点儿书!”

“全脱产”的念书方式已经因家贫而不可能实现了,只能“半工半读”了。经人介绍,陶行知投到歙城上路街程朗斋门下求学。歙县是徽州府的附廓县,县城在府城的东门外。上路街是县城主街,一色的青石板街道,约有一两千米长。

黄潭源村在西乡,距府城三四千米。从府城西门到东门,穿过整个府城到程先生家,约有5千米。小行知来回得跑10千米路。每天天没亮,他就挑上一担柴出发,走的尽是田间小路,还得从鹅卵石浅滩中趟过小河。赶到城中后,小行知早已衣衫、头发湿透,分不清身上是汗水还是露水了。

隆冬时分,小行知起得更早了。因为冰水刺骨,不能顺小路趟河,要绕远道过大桥。五更的寒风没有使小行知懈怠,黎明前的黑暗却不知使他摔了多少次。他在城中将柴卖掉,然后匆匆赶到程先生家上学。

小行知将卖柴的钱全部交给父母作家用,连最便宜的吃食也舍不得买。尽管饥饿难忍,如火中烧,他学习起来却比谁都用功。每天,他被特许提早回去,以便赶到南山砍一担柴回家。待他挑柴下山,每每是夜幕低垂了。村里人说他是“鸡叫出门,鬼叫进家”。

如此艰辛的半工半读,小行知还是因为家里越来越贫穷而中断了学业。他只得在劳作的同时,一边自学,一边四处求学。当时,歙县有位学问极好的王藻老先生,这个老先生是贡生出身,德高望重,受聘在歙县航埠头曹家任教。

曹家是宰相门第,父子两代都是大学士。陶行知将自学中的疑难问题集中起来,登门求教。尽管曹府侯门如海,王老先生又是一方名儒,但精诚所至,金石为开,小行知终被王先生收为门生。

两村相隔七八千米。在平常,每隔五六天,小行知总要挤出时间去一趟。遇到不能劳作的雨天、雪天,他就天天到曹府去旁听、请教。有一天,小行知冒着风雪,夹着书本和文章,翻山越岭来到航埠头。此时,王先生正在为生徒们授课。小行知不敢惊动室内,就站在门外。一两个小时过去了,他一直恭敬地静立着,直到王先生无意一瞥,才发现门外浑身是雪的陶行知。

先生急忙将陶行知唤进室内。此事一传开,曹府内外,纷纷赞道:“古有程门立雪,今有王门立雪!”王藻老夫子大为感动,认定此子将来必成大器。于是,尽其所学,对陶行知悉心教诲。