恶行书

她不是我朋友。我是在斯德哥尔摩机场遇到她的,那是全球唯一一个铺木地板的机场:深色橡木复合地板,精心搭配了狭长板条——保守估计,这些木材大约用掉了十英亩的北部森林。

当时,她坐在我旁边。她伸长了双腿,搭在黑色背包上。她没有看书,没有听音乐——只是把双手交叠在腹部,视线笔直的朝前看。我喜欢她那种一门心思等待、心平气和的样子。我有点不加掩饰地注视她时,她轻轻躲开我的目光,视线往下,看着打磨过的木地板。我未加思索,想到什么就脱口而出了,我说用木头来做机场的地板真有点浪费。

“有人说,建造机场的时候必须牺牲一些活物,”她说,“可以挡掉一些灾祸。”

在登机口,空乘似乎遇到了一些麻烦。原来,她们向那些仍在等待座位的乘客们说,这架航班超售了。电脑系统出了纰漏,预购数量超过了座位总数。这些年里,电脑出错这种事俨然就是伪装后的宿命。如果有两个人愿意主动退出,改乘次日的航班,航空公司愿意赔付两百欧元,提供一套当晚机场酒店客房,包括晚餐折扣券。

人们紧张地看来看去。有人说:抽签吧。有人听罢大笑,但随后而来的是令人尴尬的沉默。谁也不想逗留在机场,这是人之常情:我们都不是生活在真空里的,我们有地方要去,明天必须看牙医,已经约好了朋友吃晚餐。

我低头看着自己的鞋子。我不着急。我从来都不必在某个特定时间出现在某个特定地点。让时间追着我跑吧,别让我追着时间跑。更何况——谋生之道有很多,但这里开辟出了另一种完全不同的就业模式,或许是属于未来、可用来抵御失业和过度浪费的某种新兴职业。站出来,住一天酒店,挣一份工钱,早上喝够免费咖啡,搭配自助早餐,充分利用瑞典式冷餐盘里种类众多的酸奶。为什么不呢?我站起来,走向战战兢兢的空乘人员。紧接着,一直坐在我旁边的女人也站起来,走了过来。

“为什么不呢?”她说。

但我们的行李先飞了,多少有点倒霉。一辆空荡荡的班车捎上我们两人,到了酒店,我们分到了两间紧邻的小卧室。没东西需要打包,只有一把牙刷和一套干净的内衣——简化到了军用压缩装备的程度。再加上面霜,一本很好读的大部头书。还有一本笔记本。有的是时间记下一切,记下对这个女人的描写:她很高,身材很好,臀部挺宽,手挺秀气;浓密的卷发扎成马尾,但碎发不太服帖,一缕缕地飘浮在她头顶,仿佛银色的光环——她的头发全都是灰白色了。但她有一张年轻、明亮、有雀斑的脸。肯定是瑞典人。瑞典女人不太喜欢染发。

那天晚上,我们约好了在楼下碰头,在酒吧里,在奢侈的冲澡、再把电视上所有频道摁一圈之后。

我们点了白葡萄酒,在有礼有节的初步寒暄——包括老三问——之后,我们进入了实质性的交谈。一开始,我跟她说了自己游历的情况,但我说的时候就感觉到,她只是出于礼貌在听。这让我失去了动力,我估摸着她肯定有更有趣的故事可以讲,所以把发言权完全给了她。

她说,她一直在搜集证据,甚至得到了一笔欧盟的基金赞助,但那笔钱不足以支付所有旅费,所以,她不得不问父亲借了些钱——后来,她父亲就过世了。她拨开垂在前额的一缕卷发(就在那时,我可以确定她不会超过四十五岁),然后,我们用航空公司送的折扣劵点了两份沙拉;没有选择,因为折扣劵指定了法式尼斯沙拉。她讲话的时候会眯起眼睛,这让她说出的话稍许有些嘲讽的意味,因此,她刚开始说的前几分钟里,我无法确定她是不是在开玩笑。她说,第一眼看去,世界似乎是多姿多彩的。不管你去哪里,都能发现各种各样的人、文化,迥然不同的城市遵循不同的风俗而建,使用不同的建材。不同的屋顶,不同的窗户,不同的庭院。说到这里,她用叉子叉起一块菲塔羊奶酪,叉子在半空划着小圈。

“但是,你不能让自己被这种多样性骗了——那是很肤浅的,”她说,“那些都是骗人的迷障。实际上,哪里都一样。动物也好,我们和动物的互动方式也好,都一样。”

她像是在做一场反复演练已久的演讲,镇定地一一枚举:狗在酷热的日头下拼命挣扎,想逃脱铁链的束缚,只是因为渴到不行,想喝口水;这些小狗被铁链拴得太紧,以至于长到两个月大时连路都不会走。母羊在田野里产下羊崽,在冬天的雪地里,而农夫们只是开辆大车,把冻死的羊崽搬走、扔掉了事。龙虾被养在餐馆的水族箱里,好让顾客们挑三拣四,被食指点中的那一只就将被煮死。还有些餐馆在储藏室里养狗,只因坊间传说狗肉能壮阳。关在笼子里的母鸡的价值只在于产下多少只蛋,终其短暂的一生都在被化学饲料摧残。人类经营斗狗场。灵长类动物被注射病菌。化妆品用兔子做实验。裘皮大衣是用绵羊的胎儿做的。她云淡风轻地说着这一切,一边把橄榄放进嘴里。

“不行不行,”我说,“我听不得这些。”

于是,她从椅背上取下她的包——碎布做的,从包里拿出一个厚照相纸做的黑色文件夹,从小桌上方递给我。我有点勉强地翻了翻黑底色的几页,文字排成两列,有点像百科全书或《圣经》的那种排版。小号印刷体,有脚注。“恶行纪录”,还有她的网站地址。我看了一眼就知道,我是不会细看这本东西的。但我还是把它塞进了自己的背包。

“我就是做这个的。”她说。

然后,就着第二瓶葡萄酒,她跟我说起去西藏的事:高原反应差点儿要了她的命。是一个藏民妇人一边敲鼓、一边搅出草药酊剂治好了她。

我们的夜聊很自在,我们的口舌——渴望着长句和故事——在白葡萄酒的滋润下变得灵活,很晚才去睡觉。

第二天早上在酒店吃早餐,亚历珊德拉——这位愤世女子叫这个名字——手拿羊角面包,倾身向前说道:

“真正的神是一只动物。神在动物中间,和它们靠得很近,以至于我们不会注意到。神每天都在牺牲自己,为了我们,一遍又一遍地死去,用祂的身体喂养我们,让我们把祂的皮囊当衣服穿,容许我们在祂身上做药物试验,以便活得更久、更健康。神就是这样表现祂的爱意,将祂的友情和博爱赐予我们。”

我怔住了,呆呆地瞪着她的嘴巴,这番启示真相的宣讲、包括平和的语调让我稍有惊诧,包括她手中明晃晃闪动的餐刀:在松软的羊角面包里涂上了几层黄油,来来回回,井井有条。

“你可以在根特

找到证据。”

找到证据。”

她从百宝箱似的大包里抽出一张明信片,扔在我的餐盘上。

我拿起来看,很想在遍布纸面、密密麻麻的图案中摸索出几分意思;不过,大概需要放大镜才能看清楚。

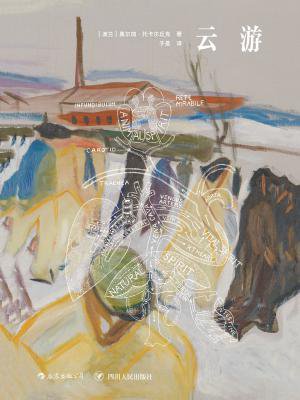

“任何人都看得到。”亚历珊德拉说,“在根特市中心有一座天主教堂,里面有座祭坛,你会在那儿看到一大幅很美的画。画面上有田野,在城外什么地方的绿色平原,就在那片草地上,有一个普普通通的高台。就在这儿。”她用刀尖指了指,“那就是以白色羔羊的形态出现的神,被众人尊崇。”

我认出了那幅画。之前就见过不少各式各样的复制品。《根特祭坛画:神秘羔羊之爱》。

“神的真实身份被发现了——祂那光芒万丈的身形引来了万众瞩目,在祂的神圣尊位前低头臣服。”她说着,又用刀尖指了指那只羔羊。“你可以看到,几乎四面八方都有人涌来拜见祂——那都是前来致敬的信众,来仰视这位最谦卑、受尽凌辱的神。还有这儿,看到了吗,国家的统治者们也特意前来朝觐,有帝王将相,也有从教堂、国会、政治聚会、同业会来的;还有母亲和孩子,老人和少女……”

“你为什么做这个?”我问。

“理由是显而易见的,”她答,“我想写一本详尽至极的书,从洪荒时代到当下世界。那将是人类的忏悔。”

她已经开始积攒名人名句了,从古希腊时代开始。