二 战争、社会与文化

——宋元陕西的时代风貌

历周、秦、汉、唐以来一直是中国政治经济文化中心的关中地区和千年古都长安,到了宋元时代,虽然已城缩十之八九,民无十之二三,但仍然在人们心目中保有某种特殊的魅力,以至每次重大的历史转折关头都有人郑重其事地提出还都关中的建议。

据说宋太祖赵匡胤在称帝后曾想定都长安,“欲据山河之胜而去冗兵,循周汉故事”

。

。

北宋灭亡,南宋初立之时,又有唐重等人接连上疏,要求“车驾幸关中”,建都古长安。

蒙古侵金,宣宗南迁时,又有人提出“徙都长安”之议,金朝还专门为此作过军事部署。

也正因为古都的余荫与国人的厚望,北宋初太宗改道为路时,也把古长安之名由关西道的道治雍州改为陕西路的路治京兆府,恢复了唐代专指首都的“京兆”之名。且以后历伪齐、金直至蒙元初年而不改。

但是时势非旧,大局已更,“周汉故事”再难复寻。在我国政治中枢东移,经济重心南移的大潮流下,陕西的衰落已是无可避免。事实上,关中在宋元时已是求为“五日京兆”而不可得,只能居于昨日“京兆”之位了。整个宋元时期虽一再有都秦之议,但不仅正式首都没有再回关中,连作为陪都的宋、金“西京”也远在潼关、黄河之东(宋之洛阳、金之大同)。到了元代,名不符实的“京兆”终为名符其实的“安西”所代,人们终于承认了陕西已经远离中枢地位这一现实。

与失去中枢地位相联系的宋元陕西另一个历史特点便是兵燹频仍。整个宋元时期的陕西历史可以说几乎是一部战争史,至少是以战争为轴心的历史,在宋、辽、夏、金、元这一五方角逐的时代,陕西是宋夏战争、金夏战争的主战场,是宋金战争、金蒙战争的西线主战场,是宋蒙(元)战争的前哨战场和宋辽战争的波及地——前者指陕南而言,后者指陕北的麟、府地区。最后,陕西还是蒙元初年忽必烈与阿里不哥内战、元中叶周王和世㻋、靖安王阔不花之乱、元末农民战争与元军阀混战、明灭元之战及北元与明的战争的重要战场。其中,宋夏战争在陕西境内共打了41年(包括李继迁在陕北与宋作战的时间在内),金夏战争延续10余年,宋金战争仅有大战的年份就达21年,金蒙陕西争夺战持续16年,宋蒙陕南之战历时10年,元末的农民战争、军阀内战与元明战争在陕西也绵延14年之久,加上宋辽之战、和世㻋之乱等等,宋、金、元时期400年间,陕西有1/3的时间处于兵燹之中,加上两个政权对峙、备战并不时发生小冲突的战争间歇期,所余的和平岁月实在有限。战争给这一时期陕西的政治、经济、社会、文化都打下了烙印,使其在相当程度上带有战时政治、战时经济、战时社会的色彩。

陕西的主要地区入宋时属关西道的雍州,宋末则属陕西六路中的永兴军路——全国唯一以“军”为名的路级行政区。

从“雍州”到“永兴军”的地名变迁,可以说是富有象征意义的:雍容揖让的文献之邦,变成了军兴旁午的戎马之地;雍容华贵的锦绣之区,变成了军旅攘攘的征战之路。文人们是这样解释这些地名的:“雍州土厚水深,其民厚重质直,无郑、卫骄惰淫靡之习。以善导之,则易以兴起而笃于仁义;以猛驱之,则其强毅果敢之资亦足以强兵力农,而成富强之业。”

从“雍州”到“永兴军”的地名变迁,可以说是富有象征意义的:雍容揖让的文献之邦,变成了军兴旁午的戎马之地;雍容华贵的锦绣之区,变成了军旅攘攘的征战之路。文人们是这样解释这些地名的:“雍州土厚水深,其民厚重质直,无郑、卫骄惰淫靡之习。以善导之,则易以兴起而笃于仁义;以猛驱之,则其强毅果敢之资亦足以强兵力农,而成富强之业。”

“河西曰雝州,……其气蔽壅,厥性急凶,故曰雍。雍,壅塞也。”

“河西曰雝州,……其气蔽壅,厥性急凶,故曰雍。雍,壅塞也。”

淳厚仁勇曰雍,急凶蔽塞曰雍,这一褒一贬的两个解释,反映了陕西世风民情的两个方面,它们都在宋元之际的多事之秋中得到了战火的培育。

淳厚仁勇曰雍,急凶蔽塞曰雍,这一褒一贬的两个解释,反映了陕西世风民情的两个方面,它们都在宋元之际的多事之秋中得到了战火的培育。

与其他地方相比,宋代陕西的地方行政系统具有明显的军事化特点。宋初全国为18路,至元丰年间析为23路,北宋末再增至26路,这都是按转运使辖区计的。按常例转运使(漕司)为一路之主官,而以提点刑狱公事(宪司)次之。而陕西则不然,北宋前期的陕西路转运使虽然品级颇高,但实际权力有限,完全不能算主官,以至于此职有时长期空缺不补。陕西路分成永兴军路与秦凤路之后很长一段时间内仍只有一个转运使“依未析时通治两路之事”

。与此同时,陕西特有的六个经略安抚使司(帅司)分治的永兴军、秦凤、鄜延、泾原、环庆、熙河六路虽不在“元丰二十三路”及宋末26路之数内,但它都是真正起作用的行政—军事一元化区划,而不仅仅是“军区”而已。当时曾有人抱怨说:“熙河虽名一路,而实无租入。”

。与此同时,陕西特有的六个经略安抚使司(帅司)分治的永兴军、秦凤、鄜延、泾原、环庆、熙河六路虽不在“元丰二十三路”及宋末26路之数内,但它都是真正起作用的行政—军事一元化区划,而不仅仅是“军区”而已。当时曾有人抱怨说:“熙河虽名一路,而实无租入。”

如果“熙河路”仅仅是个军区,就不会有这种抱怨,因为军区本来就不该有什么“租入”的。北宋一朝,陕西六路的经略安抚使一职均由守臣(知州等)兼领,并再“兼都总管以统制军旅”,而且是常设职(内地有时也因事而设帅司,但非常设职)。帅司兼有中央特派员与地方官身份,合军政民政为一,统管“一路兵民之事”,“帅其属而听其狱讼,颁其禁令,定其赏罚,稽其钱谷、甲械,出纳之名籍而行以法”,而且在很大范围内可以先斩后奏,“听以便宜裁断”

如果“熙河路”仅仅是个军区,就不会有这种抱怨,因为军区本来就不该有什么“租入”的。北宋一朝,陕西六路的经略安抚使一职均由守臣(知州等)兼领,并再“兼都总管以统制军旅”,而且是常设职(内地有时也因事而设帅司,但非常设职)。帅司兼有中央特派员与地方官身份,合军政民政为一,统管“一路兵民之事”,“帅其属而听其狱讼,颁其禁令,定其赏罚,稽其钱谷、甲械,出纳之名籍而行以法”,而且在很大范围内可以先斩后奏,“听以便宜裁断”

。虽然中央对其另有制掣以防专权,但在以地方事权高度分散为传统国策的宋朝,这已是一种很特殊的制度了。

。虽然中央对其另有制掣以防专权,但在以地方事权高度分散为传统国策的宋朝,这已是一种很特殊的制度了。

由于帅司的权限包括了“稽钱谷”与“听狱讼”,因而不仅军民二政,甚至连顾名思义应为“漕司”之首务的财政之权,应为“宪司”之首务的司法之权,也在帅司手中。无怪乎虽然转运使在陕西的“辖区”之广可以包括若干个“帅司”管区,但陕西人常常只视之为军队的后勤部长而已。元丰四年(1081年),陕西转运使李稷到陕北督饷运,偶入宋将种谔之营,军吏鸣鼓致礼。种谔大怒,责问:“军有几帅?要当借汝头以代运使”,即下令将该军吏斩首。吓得李稷“惶怖遽出”。

后来发生的一件事就更有趣了:

后来发生的一件事就更有趣了:

转运使李稷馈饷不继,欲还安定取粮,使(吕)大钧请于种谔。谔曰:“吾受命将兵,安知粮道!万一不继,召稷来,与一剑耳!”大钧性刚直,即曰:“朝廷出师,去塞未远,即斩转运使,无君父乎?”……谔见其直,乃好谓曰:“子乃尔邪?今听汝矣!”始许稷还。是时,微大钧盛气诮谔,稷且不免。

这位漕司李大人在种谔面前如此惶恐,而种谔当时只不过是陕西六路之一鄜延路帅司的副职(经略安抚副使),在地方上的职衔更只是区区一知州(知泾州)而已。而按当时其他地区的通例:“委逐路(转运使)自择知州,不任事者皆罢之……委逐州自择知县、县令,不任事者皆罢之。”

知州实际上是转运使的下属。然而在陕西,一个兼有帅司副职的知州便能如此作践漕司大人。这位李大人也并不是懦不任事之辈,我们后面还要提到他是当时一个以“峭刻严忍”著称的官员,陕人比之为“黑杀神”。当然,种谔行事有其个性化的一面,当时的帅司主官(更不要说副职)不见得都像他那样动辄要把转运使召来“与一剑耳”,但后者有所“欲”,必先“请于”前者,得其“许”而后可行,则怕是当时陕西的一种不成文的惯例了。

知州实际上是转运使的下属。然而在陕西,一个兼有帅司副职的知州便能如此作践漕司大人。这位李大人也并不是懦不任事之辈,我们后面还要提到他是当时一个以“峭刻严忍”著称的官员,陕人比之为“黑杀神”。当然,种谔行事有其个性化的一面,当时的帅司主官(更不要说副职)不见得都像他那样动辄要把转运使召来“与一剑耳”,但后者有所“欲”,必先“请于”前者,得其“许”而后可行,则怕是当时陕西的一种不成文的惯例了。

此外,陕西诸路的基层行政设置中多有军、城、寨、堡之置,并以“城主”“寨主”“堡主”领之,这也明显是一种军事化体制。

金、元的陕西行政体制也在很大程度上继承了北宋的特点,金的总管府制类同于北宋的帅司,而元代在陕西和云南实行过一种不同于其他地区的“省藩二元政治”,它也是一种适应军事需要的特殊体制。至于西夏时期在其陕北属区内的军司与州并行的体制,虽然史籍中语焉不详,但可以推知其多半也是一种汉地“军管”政体与党项部落军事组织混合的产物。

中枢地位的丧失与地方行政组织军事化的特点也对这一时期陕西的社会状况产生影响。就全国而言,北宋本是个所谓“田制不立”“不抑兼并”的土地关系相对“自由化”的时代,土地流通率大,兼并程度高,租佃关系发达,主佃矛盾突出。而陕西则不同,隋唐时的陕西土地兼并程度本来比全国平均水平要高,但这种兼并主要是政治性的“按权分配”、以势立庄,而不是什么商品交换性质的土地买卖。当时关中作为中枢所在,冠盖连云,权贵麇集,他们按其等级待遇或“僭越”于其等级待遇而占有的连片庄园,占了关中沃土的相当大部分,而且并不因此而向国家承担什么义务。

入宋则不然,中枢东迁后一方面占田的权贵比隋唐相对大减,流动性很大的守臣与官吏兵将则没有在任职地占田的强烈欲望。另一方面与地权相关的义务与负担却因战争和军需供应而大大增加,从而使一般无“优免”特权的平民富人扩大地产的能力减少。而且由于军事化因素,专制国家对陕西基层社会,包括户口土地的控制与役使,并未因中枢东迁而弱化,反而有所加强。这样,“自由”的土地兼并便受到抑制,以至于到北宋中叶关中地区各州无地的“客户”所占比重,已明显低于全国平均值,出现了土地租佃率下降、国家榨取量增加、主佃矛盾相对缓和而官民矛盾日益突出的趋势。关中大儒张载那种认为井田制不仅理想而且可行于当时的独特见解,虽然不切实际,却也并非纯属空穴来风,而是与这种趋势有关的。这种趋势后来的影响堪称深远:到明代关中许多地方的土地租佃率已下降到30%以下,到清代则平民“以田多为累”,出现了以专制政权压榨下的小农海洋、以权力剥削甚于地产剥削为特征的“封建社会的关中模式”。

同时,这一时期因中枢东移、西北不靖和一系列其他原因,传统的“丝绸之路”趋于衰落,中西交通的主线趋向于东南海路,蒙元时西北商道的短暂复兴并未扭转这一总趋势,因而陕西从过去的欧亚大陆商道枢纽之地渐变为闭塞的西北一隅之区。在环境方面,这一时期陕北的水土流失有所发展;由于河床深切造成的引水困难加上战乱与不良政治对于水利建设的破坏,关中的灌溉农业也有所衰落。尽管宋元两代地方官府与人民都为恢复关中水利体系作出了巨大的努力,但成效不尽如人意。以最重要的渭北引泾灌区而言,无论渠线高程还是灌溉面积,宋之丰利渠都不如秦汉之郑、白渠,而元之王御史新渠又不如丰利渠

,虽然丰利渠、王御史新渠都已是难能可贵的努力结果了。至于陕南,则在宋金、宋蒙的长期争夺中破坏更为严重,许多地方人烟断绝,直到有明一代,其开发程度都未能恢复到汉唐曾达到的水平。

,虽然丰利渠、王御史新渠都已是难能可贵的努力结果了。至于陕南,则在宋金、宋蒙的长期争夺中破坏更为严重,许多地方人烟断绝,直到有明一代,其开发程度都未能恢复到汉唐曾达到的水平。

长期战争不仅带来直接的人力物力损失和经济破坏,而且间接给社会与经济造成消极影响。宋金、宋蒙间的长期对峙,使川陕间秦岭蜀道长期梗阻,历史上曾经活跃的经济交流几乎停顿。宋夏、金夏对峙期间陕北虽经常保持着榷场贸易,但那毕竟是一种特许贸易,与正常的民间经济往来大异其趣。丝绸之路的中断加上关中南北两翼传统经济联系的受阻,进一步加深了关中的封闭状态。

这一切也影响到社会的精神风貌与文化生活。长期战争的结果,使宋元陕西的人才结构出现了明显的“武盛文衰”。一方面,宋夏、宋金、金夏、金蒙、宋蒙间的频繁战事,使陕西逐渐有了“天下精兵猛将咸出西北”的名声。宋元陕西可谓将才辈出,如北宋的游师雄,南宋的韩世忠、李显忠、张珏,金朝之马肩龙、刘兴哥,元之贺贲等,一门将帅的如杨家将,种家将

,折家将,刘仲武、刘锜父子,刘延庆、刘光世父子,贺贲、贺仁杰父子等更是遐迩闻名。北宋时四方有事,陕军必出,从南平侬智高,东征方腊,到宣和伐辽,靖康勤王,陕西将士都有出色表现。南宋时陕西虽已沦陷,陕籍将帅仍长期在宋军中为栋梁,宋室南迁后所依赖的所谓“中兴四将”中,就有三人是陕西路出身。就连像麟府这样的弹丸小邑,也有“麟府兵”转战南北地,迭抗辽、夏、金。从1939年出土于陕北的宋《折可存墓志》中人们还惊讶地得知:闻名古今的方腊、宋江两大农民起义首领也是被这个名不见于史传的麟府军人擒获的。

,折家将,刘仲武、刘锜父子,刘延庆、刘光世父子,贺贲、贺仁杰父子等更是遐迩闻名。北宋时四方有事,陕军必出,从南平侬智高,东征方腊,到宣和伐辽,靖康勤王,陕西将士都有出色表现。南宋时陕西虽已沦陷,陕籍将帅仍长期在宋军中为栋梁,宋室南迁后所依赖的所谓“中兴四将”中,就有三人是陕西路出身。就连像麟府这样的弹丸小邑,也有“麟府兵”转战南北地,迭抗辽、夏、金。从1939年出土于陕北的宋《折可存墓志》中人们还惊讶地得知:闻名古今的方腊、宋江两大农民起义首领也是被这个名不见于史传的麟府军人擒获的。

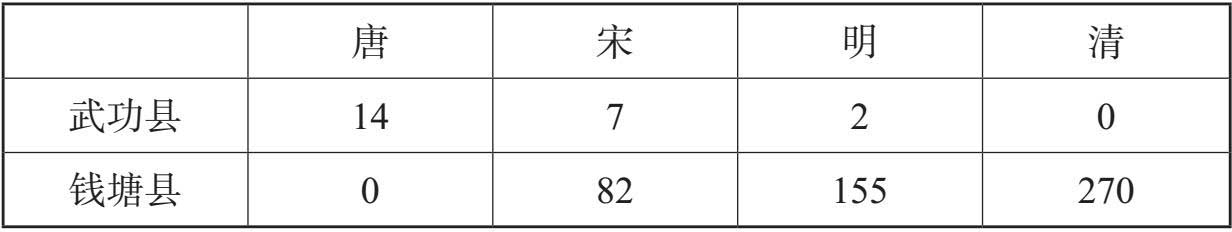

但另一方面,宋元陕西的文坛、政坛与周秦汉唐以及同一时期的东南地区相比,可谓星光寥落。以政坛论,整个400年中,陕人登相位者只有宋之寇准、吕大防,元之太平(贺惟一)三人。以文坛论,如果说汉赋、唐诗的繁荣,关中适逢其盛,那么宋词、元曲的成就,陕人就无足称道了。从科举状况也可以看出这一时期陕西文化的衰落。文化地理学家陈正祥先生曾以武功县和钱塘县作为关中盆地与太湖流域的代表分析两地从唐至清的科举状况,列为下表

:

:

历朝录取进士数

表中反映的宋元时期关中文化衰落与江南后来居上均令人瞩目。武功、钱塘两县的对比可能比较极端,但总的趋势还是能反映出来的。

然而在思想领域,宋元时期的陕西却具有突出的地位。这主要是指以张载为代表的关学的兴起和以陈抟、李琪、吕喦、谭峭、种放、王喆为代表的宋、金两次道教思潮,它们与宋元间陕西社会所提供的土壤有密切关系。张载以来关学的两个引人注目的特点,即所谓本体论上的“唯物主义”倾向与躬行实践、经世致用的传统,以及它最招致非议的社会思想与政、经主张上的保守复古色彩,都与宋元时期关中社会的逐渐小农化及封建社会的关中模式的逐渐形成有关。而这也是宋以后曾风靡全国的“心学”与“朴学”在关中都没有多少市场的重要原因。宗法小农思维方式中价值论上的反功利主义特征与知识论上的功利主义特征,在关学的思维方式中,表现得远比我国这一时期其他思想流派明显。关学的“崇实”思维更多地来源于宗法小农朴素的直觉经验与原逻辑思维传统,而与实证理性大异其趣。因而“崇实”的关学虽被不少人看作清代实学(汉学)的思想渊源之一,但恰恰是在关中,具有实证主义与价值中立倾向的实学即“汉学”,一直抬不起头来,更不用说像在全国范围内那样一度取得对于高谈性理的宋学的优势地位。另一方面,关学的伦理至上主义更多地与宗法小农价值与经验“互渗”的朴素思维方式相联系,因而包裹着一层似乎是“客观”的和“唯物”的(但决非实证的)外壳,而与强调主观创造性、超越性与意志的“心学”格格不入。这既导致了关学在其后来的发展中始终近程朱而远陆王,也使得似乎更“唯物主义”的关学反而在实际上背负着更为沉重的思想枷锁,而未能在像明清之际那样的思想解放和启蒙浪潮中占有一席之地。

最后,也正因为宗法小农思维方式与传统士大夫精英文化之间似相异而实互补的本质关系,因而尽管近人十分重视和强调张载与程、朱之别,但实际上更具宗法小农色彩的关学与更为士大夫化的洛、闽之学之间的藩篱似有似无,远没有例如程朱与陆王、宋学与汉学的距离那样明显。关学传人往往标榜“独守程朱”,其对理学的批判精神远不如此后的许多学派。

宋元陕西历史的“军事化”特征及由此而来、与此有关的上述其他特征也反映在这一时期陕西,尤其是关中社会的社区—家族结构上。唐宋之际的社会剧烈动荡导致了世家大族式的家族组织在关中与在全国其他地区一样彻底崩溃。在唐代尚累世显赫的关中韦、杜、裴、杨等士族,入宋以后与关东的崔、卢、李、郑,南方的顾、陆、朱、张等一样完全衰败,如宋人王明清所言:“(长安)城南韦、杜二家,蝉联珪组,世为显著,至本朝绝无闻人。”

然而在我国许多地区,尤其是南方各地,近古类型的封建大家族,包括累世同爨的大家庭与聚族而居的宗族组织,又代之而兴,成为“十分普遍的社会现象”

然而在我国许多地区,尤其是南方各地,近古类型的封建大家族,包括累世同爨的大家庭与聚族而居的宗族组织,又代之而兴,成为“十分普遍的社会现象”

。但关中则不然,尽管宋元关中社会作为中国传统社会的一部分仍然具有宗法色彩,但那种以职能完备的祠堂、族谱、族规、族学、族墓、族田、族产、族长、族权为纽带的大家族组织,在宋元及以后的关中并不发达,累世同堂、共爨合食的大家庭也比其他地方,特别是东南一带罕见得多。宋元文献中各地都有许多八九世、13世以至19世同居、人口达七八百、千余以至三四千的“义门”见于记载,而在陕西,元代延长张氏“家人百余口”就已是最高纪录和载入正史的唯一一例了。

。但关中则不然,尽管宋元关中社会作为中国传统社会的一部分仍然具有宗法色彩,但那种以职能完备的祠堂、族谱、族规、族学、族墓、族田、族产、族长、族权为纽带的大家族组织,在宋元及以后的关中并不发达,累世同堂、共爨合食的大家庭也比其他地方,特别是东南一带罕见得多。宋元文献中各地都有许多八九世、13世以至19世同居、人口达七八百、千余以至三四千的“义门”见于记载,而在陕西,元代延长张氏“家人百余口”就已是最高纪录和载入正史的唯一一例了。

延长属陕北,而关中尚未见这类记载。宋元时关中村多杂姓,人多不知自己的“统系来处”

延长属陕北,而关中尚未见这类记载。宋元时关中村多杂姓,人多不知自己的“统系来处”

。独姓村与聚族而居的风气不盛,也不见有复式大宅院和土圆楼之类家族住宅存在的迹象。宋代的张载与朱熹都倡言重振大家族与宗法共同体,但关中的张载提出的办法是抄自先儒典籍的观念形态的东西,即“立宗子法”与“明谱系世族”,这诚如今人所言,是“脱离社会实际情况”的。而南方的朱熹提出的则是建祠堂和置族田这两种“人们在实际上用来实践敬宗收族的方法”

。独姓村与聚族而居的风气不盛,也不见有复式大宅院和土圆楼之类家族住宅存在的迹象。宋代的张载与朱熹都倡言重振大家族与宗法共同体,但关中的张载提出的办法是抄自先儒典籍的观念形态的东西,即“立宗子法”与“明谱系世族”,这诚如今人所言,是“脱离社会实际情况”的。而南方的朱熹提出的则是建祠堂和置族田这两种“人们在实际上用来实践敬宗收族的方法”

。宋以后南方出现了大量家规族法,传世者如《义门家法》《郑氏规范》《袁氏世范》《庞氏家训》《霍渭涯家训》,等等。而关中传世的则多是非血缘的“乡约”,北宋蓝田四吕(吕大忠、吕大防、吕大钧、吕大临)合著的《乡约》是这类文献中的佼佼者。吕氏可谓宋元间陕西第一号文章道德之家,但它却只留下乡规而未留下族规。以后如明之泾阳王征、三原温纯、清之富平乔履信等均有这类乡规传世,而族规则罕有闻者。

。宋以后南方出现了大量家规族法,传世者如《义门家法》《郑氏规范》《袁氏世范》《庞氏家训》《霍渭涯家训》,等等。而关中传世的则多是非血缘的“乡约”,北宋蓝田四吕(吕大忠、吕大防、吕大钧、吕大临)合著的《乡约》是这类文献中的佼佼者。吕氏可谓宋元间陕西第一号文章道德之家,但它却只留下乡规而未留下族规。以后如明之泾阳王征、三原温纯、清之富平乔履信等均有这类乡规传世,而族规则罕有闻者。

总之,家族组织相对不发达,是宋元以来关中社会的特征之一。全国“子民”的总“父母”——专制朝廷主要通过邻里组织(保甲乡社等)而不是亲缘组织直接控制无数小农,宗法伦理主要服务于“君父”与“臣子”的虚拟“家族”,而不是实在的血缘家族。这首先是由于入宋以来具有战时色彩的关中社会里国家权力对社会基层的控制异常强烈并具有一元化倾向,阻碍了平行于政权的族权组织的形成;还由于频繁战事造成的人口流动对血缘组织的扰乱——这种流动通常是政权作用下的招募、征发、屯戍、掳获、安置等,而不是晋隋间那种政权解体时民间的“举族”迁移;还由于中枢东迁后政治性家族形成机会的减少;还由于地权分散与小农化趋势导致频繁的分家析产,破坏了大家族赖以存在的经济条件与物质基础;最后可能也由于从商鞅“分异令”以来,早期关中社会某些不利于大家族形成的传统因素对后世的潜在影响。

最后,宋元时期也是陕西历史上又一次民族大融合的时期,而且它造成的民族结构基本上一直维持至今天。入宋前后进入陕西的民族有汉人、党项、契丹、女真、蒙古以及各种族源的色目人,而由元入明后基本上融合为汉、回两族。这一过程也是在频繁的战争过程中实现的。

总而言之,在陕西历史上,宋元时代虽非壮丽辉煌,却也是风云际会。大致上在这四个世纪中陕北、陕南常常处于两军对垒、往复拉锯的前线,而关中除政权更替时的战事外,较少受到直接的兵燹之殃,但却常常承担后勤供应、军需征发的重负。因而这段历史基本上可以以战争分期,划分为宋夏战争时期、宋金战争时期、金蒙与宋蒙战争时期、元前中期、元末战乱时期这几个阶段。战争、战云笼罩的陕西社会,围绕富国强兵、赢得战争而进行的一系列改革,构成了这段历史的主要内容。战争风云中的艰难发展,无疑可视为陕西这段历史的主旋律。

在陕西历史编纂学上,宋元时期可谓一个最难以处理的时期。这一时期陕西既已远离政治、经济、文化中枢,全国性的文献对发生在这里的史事的关心就已远非周秦汉唐时代可比。如果说研究唐及唐以前陕西史基本上可以立足于各该时期的“断代史”史料库的话,那么宋元时期的“断代史”史料库所能为我们提供的这一时期有关陕西的信息,相对而言是极为贫乏的。另一方面,这一时期的地方性文献,包括地方志、地方性出版物、地方档案与地方文人的文集、笔记及其他各种著述等等,其数量又远远无法与以后的明清以至近代时期同日而语。尤其是陕西在这一时期恰值“武盛文衰”之时,地方文献的保有量无论与陕西历史上的其他时期相比,还是与这一时期的全国其他重要地区相比,都是很贫乏的。

例如以方志而论,清人王鸣盛曾说:“宋元人作(方志)存者不下二十余,然皆南方之书,北方惟有此志(按指《长安志》)与于钦《齐乘》耳。”

然而,就是《长安志》也与大多数存世的南方宋元方志明显有别,它基本上不记载当时(北宋时)的情况,而主要是一本关于古长安的研究著作。当然现在我们的文献学已经不是王鸣盛的时代,我们还可以举出王氏未言的其他几本这一时期关于陕西的方志类著作,如李好文、骆天骧、程大昌诸书。但宋元南方志书今所知者更要多得多。所以大体上仍然可以说,宋元方志在江南,陕西方志在明清。因而相对来说方志类著作可为宋元时期陕西史研究提供的信息也很少。

然而,就是《长安志》也与大多数存世的南方宋元方志明显有别,它基本上不记载当时(北宋时)的情况,而主要是一本关于古长安的研究著作。当然现在我们的文献学已经不是王鸣盛的时代,我们还可以举出王氏未言的其他几本这一时期关于陕西的方志类著作,如李好文、骆天骧、程大昌诸书。但宋元南方志书今所知者更要多得多。所以大体上仍然可以说,宋元方志在江南,陕西方志在明清。因而相对来说方志类著作可为宋元时期陕西史研究提供的信息也很少。

再以实物资料如碑碣(包括拓本)而言,本来它们的存世率应与其时代的远久成反比,然而人们对它们的关心程度又与其时代的远久成正比,尤其在陕西这样一个言必称周秦汉唐的文献之邦,宋元碑碣受关心的程度无法与例如东北、西南甚至江南之类晚开发地区相比是很自然的。明清以来的金石著录书籍,一般都少收或不收宋元碑。所以就陕西历代碑碣的存世量而言,宋元不如明清,而就录文、拓文与入馆量而言,宋元又不如唐及唐以前。存世少又罕为人所知的宋元碑碣,能给我们提供的吉光片羽是远较其他时代为少的。

因此毫不奇怪,明清以至于今的陕西地方志与地方史籍在叙事时几乎都有详两头而略中间的特点,而宋元时代正是这样一个相对地被冷落的时代。研究与编纂这段时间的陕西史,既不能像研究周秦汉唐的陕西那样有赖于“断代史文献”的帮助,又不能像研究明清与近代的陕西那样有赖于“地方性文献”的帮助,其“史源学”上的困难是不难理解的。

但是,历史毕竟是不能割断的。宋元陕西既是周秦汉唐陕西的发展,又是明清及近代陕西的渊源。在某种意义上可以说,不了解宋元陕西就不可能真正了解周秦汉唐的陕西,也不可能真正了解明清以来的陕西。人们可以叹息宋元时期的陕西失去了恢宏博大的汉唐气象,然而不正是恢宏博大的汉唐先祖的绵长遗泽陶冶、培育了他们那似乎不那么恢宏博大的宋元子孙吗?从这个角度看,人们对那博大气象除了赞叹之外不是也该多点儿反省吗?同样,人们可以陶醉于元明清以来那有声有色的江南高雅文化、北方军政事功,然而不正是宋元时代的陕西为之承担了这一时期多元文化交融和发展所付出的很大一部分代价吗?不正是那时的陕西,成为继汉、唐以后再度混一区宇的蒙古人的文明学校、忽必烈的“汉法”摇篮,从而才有了元明清三代的种种文明成就吗?

罗马文化涵育出来的欧洲人,常把帝国中枢东移拜占廷作为中世纪的开始。从某种意义上我们也可以把中枢东移后的宋元时期看作陕西历史上的“中世纪”,但是我们在谈到“中世纪”的“黑暗”时也不要忘了它还是文艺复兴的摇篮,近代文明的摇篮。这就是宋元陕西历史的意义所在,也是我们克服历史编纂学上的种种困难去研究它的意义所在。