2.1 成本上扬,农产品生产与加工难以为继

农产品成本是农产品价值的一部分。成本与价格息息相关,成本的多少与直接影响价格的高低。农产品成本能够衡量农业生产过程中对各种要素的耗费,反映农业生产主体经营管理水平。

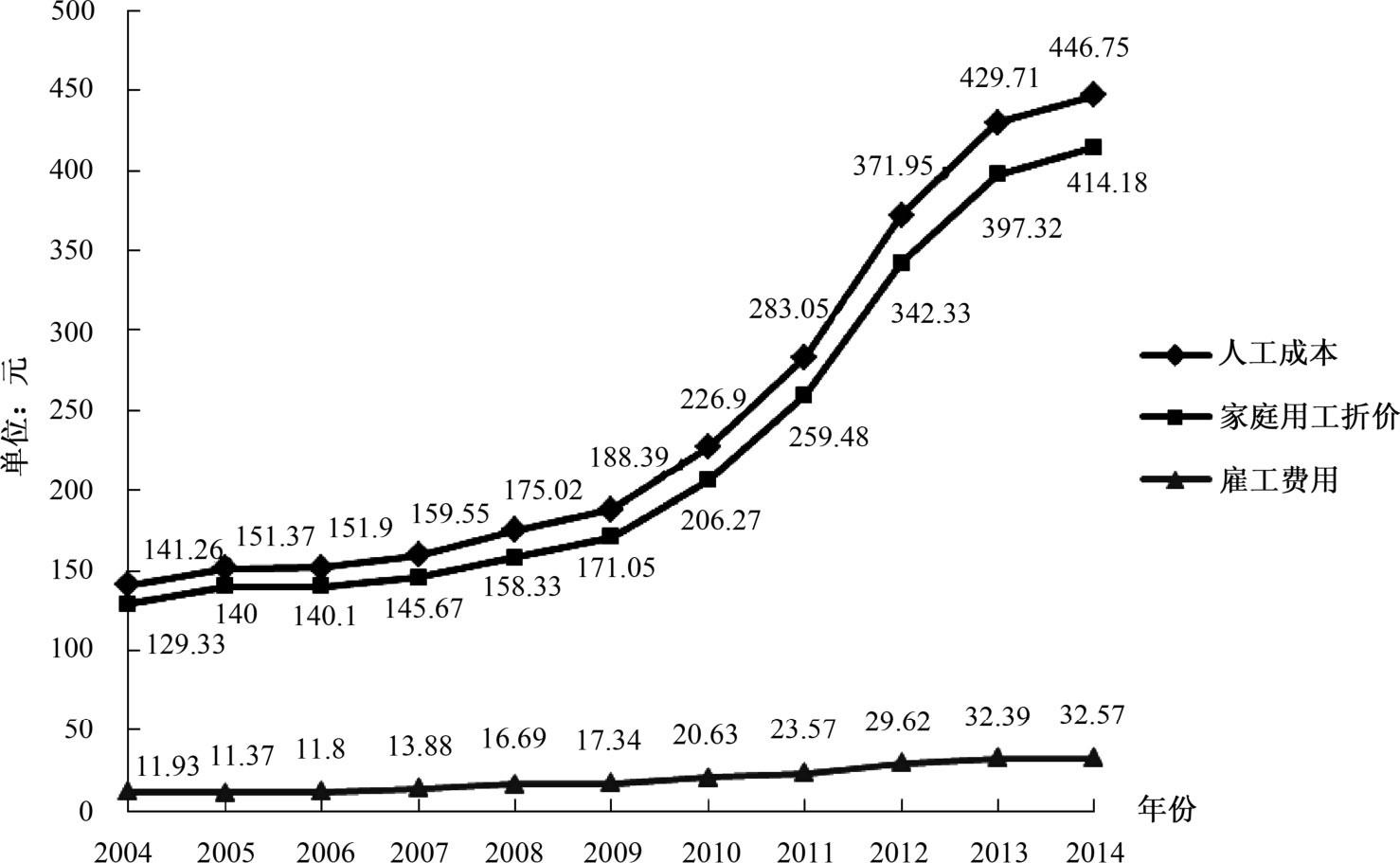

2.1.1 农业劳动力成本高

劳动力是农业生产的直接参与者。由于城镇经济发展和城乡收入差距的长期存在,大量农村青壮劳动力持续外出务工,伴随农村人地关系变化,加深了农村劳动力的弱质化,导致一些地区季节性甚至长期劳动力供给不足,需要通过雇工保障生产。需求扩大促成劳动力成本上涨,而根源则来自统一的劳动力市场下的城乡之间、不同部门之间劳动报酬的差距。当劳动力要素能够充分流动时,要素会倾向劳动报酬较高的工作,农业生产部门只能通过提高劳动报酬与非农部门竞争劳动力,即用工成本上涨。劳动力市场进一步完善,但城乡之间、不同部门之间劳动报酬的差距难以弥合,农业用工低成本的时代恐怕一去不返(见图2.1)。

从另一个角度来看,劳动力价格是对劳动边际产出或劳动生产率的衡量和支付,用工紧张、价格上涨,意味着现有劳动力的素质和生产经营条件不足以支撑当前的生产规模。探索“互联网+”的解决途径,以提高劳动力素质、改善当前生产经营条件,使单位劳动力能够借助新技术、新模式,承载更多更好的农业生产经营管理,降低对劳动力的需求,才是解决劳动力成本不断上涨问题的出路。

图2.1 2004—2014年三种粮食作物平均每亩劳动力成本价格变化

资料来源:全国农产品成本收益资料汇编。

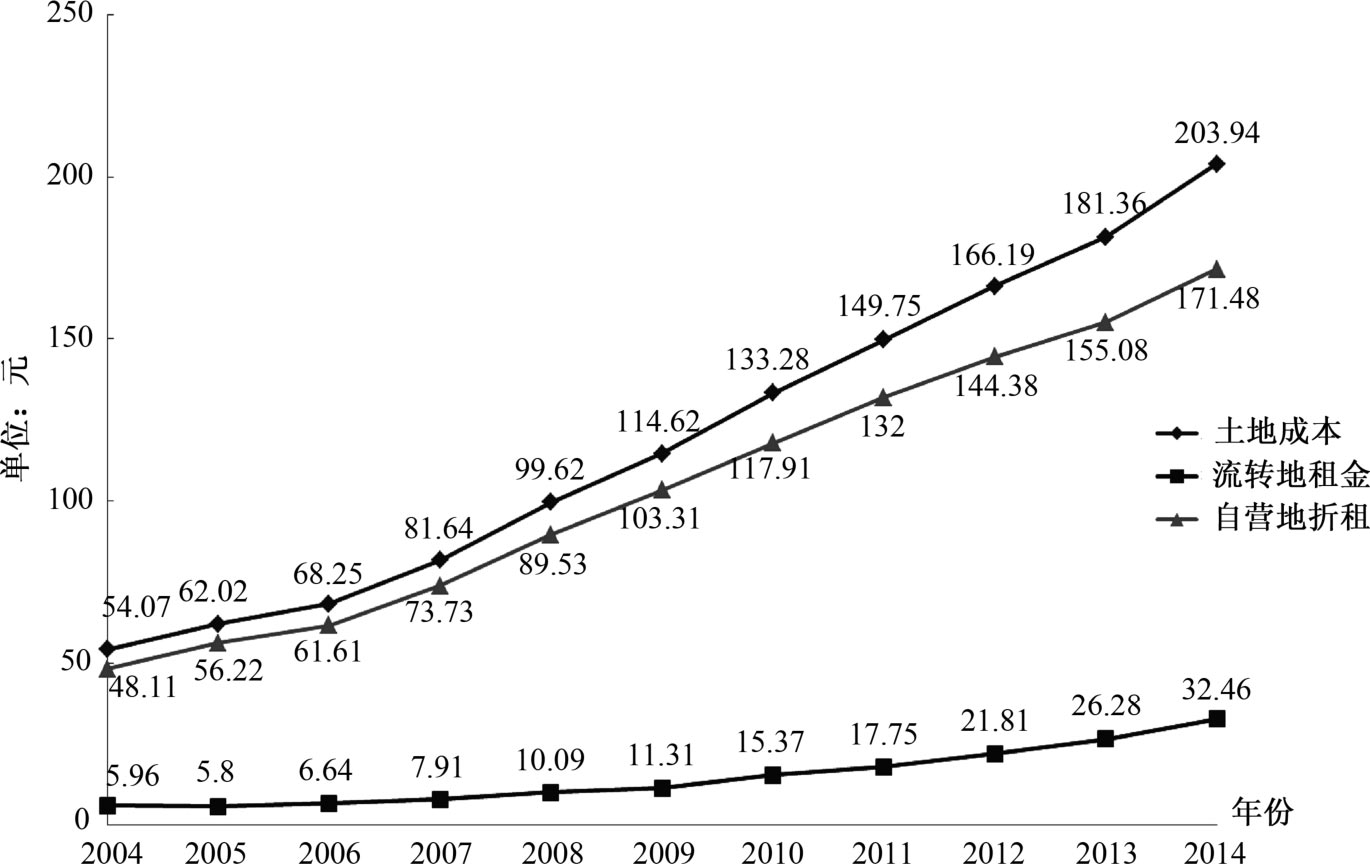

2.1.2 土地成本不断上升

土地不仅为农业生产提供场所和空间,也是生产对象之一,土地的特点、质量往往决定着农业生产的品种、产量。土地是农业生产中不可或缺的要素,但却缺乏流动性,因此土地是否集中连片经常成为规模化等发展方向的掣肘因素。各类农业生产经营主体通过土地流转实现规模经营,土地流转成本(地租)已经成为农产品生产总成本中比重最高的项目之一(见图2.2)。而随着城市边界扩大、交通运输条件改善、农业生产收益提高,土地租金也呈上升趋势。高成本不仅仅在于高租金,也来源于难以预期的风险。农地流转存在不稳定的问题,经营主体面临违约风险,缺乏稳定预期,致使流转期限短,租金难以下降。同时,这种风险阻碍了经营主体对土地的长期规划、治理和改造,资源难以物尽其用,生产效率难以提高到最优状态。

图2.2 2004—2014年三种粮食作物平均每亩土地成本价格变化

资料来源:全国农产品成本收益资料汇编。

完全的、及时的土地市场信息有助于提升土地流转效率,有效降低由于信息不对称带来的交易风险,稳定市场,维系流转双方关系,有利于长期发展,进而降低土地租金成本。现在一些地方已经做出了运用“互联网+”的手段改善当前土地流转格局的尝试。

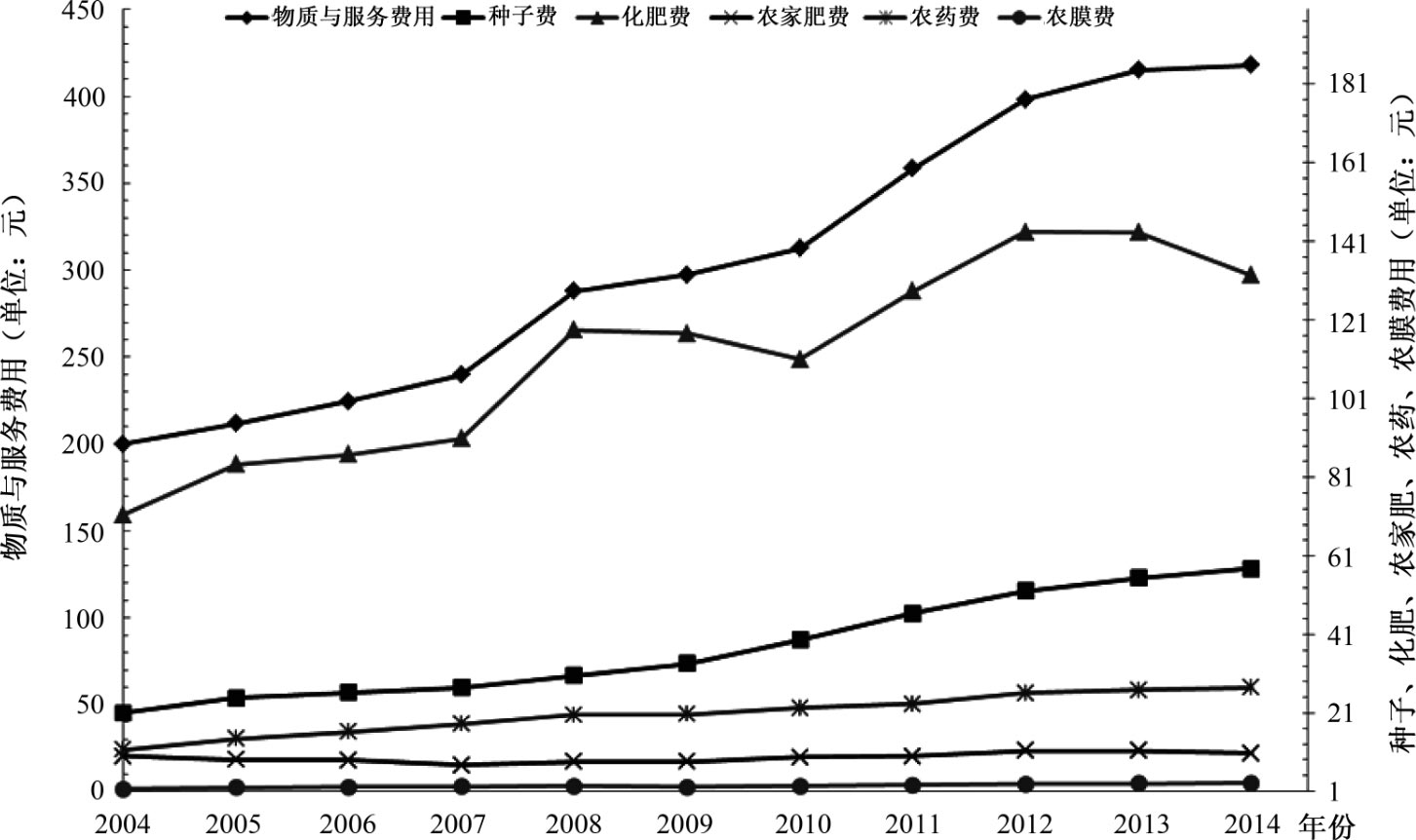

2.1.3 农业生产的其他投入成本居高不下

农业生产中除了劳动力与土地以外的物质与服务的投入必不可少,诸如种子、化肥、农药、塑料薄膜、饲料、机械等农资的投入是农业生产成本的直观反映,近几年农资价格大幅上涨也成为推动总成本上升的主要因素之一(见图2.3)。农资既存在过量使用和浪费的问题,也存在传统销售渠道多层级造成的质量控制难、价格高的问题。运用“互联网+”的手段,向农业生产者提供有效信息,互联互通,实现资源高效利用,并打造扁平化的农资提供渠道,能有效降低物质与服务费用 [1] 。

图2.3 2004—2014年三种粮食作物平均每亩物质与服务费用价格变化

资料来源:全国农产品成本收益资料汇编。

融资成本同样制约着农业生产。农业生产收益低,流动资金储备不足,当经营主体需要改善生产条件、变更生产方式、扩大生产规模时,需要资金铺垫,产生大量借贷需求。然而,正规金融部门的借贷金额小、途径少,有效供给严重不足,非正规金融部门利息高,弊端多。导致了融资成本居高不下,增加了农业生产经营和调整转型的负担。通过“互联网+”的方式向农业生产经营主体提供便捷、安全的小额金融借贷,实现普惠制的金融服务,是当前破解这一难题的重要出路。

2.1.4 农产品价格高企,缺乏国际竞争力

农产品价格关乎农民增收致富,也关乎下游工业经营效益和城市居民生活水平。长期以来,我国政府格外重视对农产品价格的调控,一些农产品一直表现为政策性价格。这样的价格难免扭曲市场,集中反映就是农产品竞争力低,价格长期倒挂,国内农产品价格高于国际市场价格,甚至高过港口到岸价格,出现洋货入市、国货入库的尴尬局面。不仅造成巨额财政负担,也造成了大量的资源浪费。

自2008年起,稻谷托市收购价格连续七年增长一年持平。2015年早籼稻价格从2008年的每市斤0.7元涨到1.35元,上涨0.65元,合每吨上涨1300元,涨幅达到92.9%;中晚籼稻价格从每市斤0.72元涨到1.38元,上涨0.66元,合每吨上涨1320元,涨幅达到91.7%;粳稻价格从每市斤0.75元涨到1.55元,上涨0.8元,合每吨上涨1600元,涨幅达106.7%。国内价格上涨要面对的却是国际低价。有分析人士指出,国内大米价格折成美元每吨800多美元,而国际市场上越南大米最低仅400多美元 [2] ;泰国大米合人民币每斤1.35元,比国内晚籼米低0.72元 [3] ;尽管对大米进口实行配额管理,但差价悬殊,我国从周边国家进口大米非常活跃,国产大米竞争力很弱。

2015年,玉米(三等)挂牌收购价格为1元/斤,合2000元/吨,相邻等级之间差价为每市斤0.02元,相比2014年下降了12%,且质量标准为历年来最严,实际水分、杂质不符合标准的玉米不得入仓,对实际水分含量高于标准规定的玉米,进行扣量扣价处理。2015年玉米收购价格是2008年对玉米实施托市保护以来首次下调,自2008年玉米临储收购的启动以来,收购价格持续走高,收购力度不断增强,带动国内玉米价格直线上涨,玉米收购价格从2007年的1400元/吨持续上升至2014年的2400元吨/吨,涨幅71.4%;大连玉米期货价格也由2007年的1400元/吨涨至2015年3月的2535元/吨,涨幅81.1% [4] 。美国作为我国重要的玉米进口来源国之一,其玉米到港价格长期大幅度低于国产玉米价格,即使面临国内收购价格下调,2015年8月的部分港口美国玉米到岸价格每吨仍比国内低900元左右 [5] 。2016年,我国正式退出玉米临时收储政策,转向市场化收购加补贴。

2016年,小麦(三等)最低收购价格为每50公斤118元(每市斤1.18元),此价格自2014年以来持续三年未变,与2006年小麦实施最低收购价格(白麦每市斤0.72元,红麦、混合麦每市斤0.69元)相比,涨幅巨大。尽管小麦最低收购价格上升停滞,但仍相比澳大利亚、美国、法国等地小麦的当地价格合人民币高出200余元。

自2008年开始实施的大豆临储政策已经取消,取而代之的是目标价格补贴政策试点。但是,国内大豆与国际大豆价格倒挂依然存在,进口到港分销的国外大豆均价在3000元/吨左右,而黑龙江产大豆均价在4000元/吨左右 [6] ,差距显著。

棉花在新疆主产区实施目标价格补贴试点,并逐步扩大试点工作。国内棉价在近两年已经持续走低,但国产棉花价格仍然高于国际价格,国内外价差还维持在3000元/吨左右 [7] ,在巨大的差价下国内棉纺企业生存困难,众多企业出走海外。

畜产品生产国内外成本差距明显,进口不断扩大:猪肉进口量由2001年的9.4万吨上升至2014年的56.4万吨,进口猪肉占国内消费量的比重从2001年的0.23%上升至2014年的近1%,2013年,中国的生猪生产成本达到了7.4元/斤,近两年有所回落,而美国仅为4~4.2元/斤,国内成本比美国高40%以上;2013年,我国牛肉进口增长幅度高达379%,国内牛肉市场价格比国外市场高一倍左右;我国原料奶收购价格在3.5元/公斤左右,而全球原料奶价格仅为1.78元/公斤,国内外价差已超过50%。造成畜产品内外价差的原因,除了经营管理水平和养殖技术外,最根本的原因是饲料成本和人工成本高,例如我国生猪养殖人工成本约是美洲国家的3倍多,欧洲国家的2倍多;饲料成本可以占到猪肉生产成本的75%。而饲料成本偏高主要受粮食价格偏高影响 [8] 。

通过集约化经营和科技投入降低农业生产的成本,利用信息技术和机械化操作提高农业劳动力的单位生产效率,利用监测预警系统节约水、肥、农药的使用,通过信息技术和互联网的互联互通降低农业生产的辅助成本,从而降低农业生产成本,达到降低农产品价格的目的,提高我国农产品的国际竞争力。