4.5 “互联网+”农业的理论框架构建

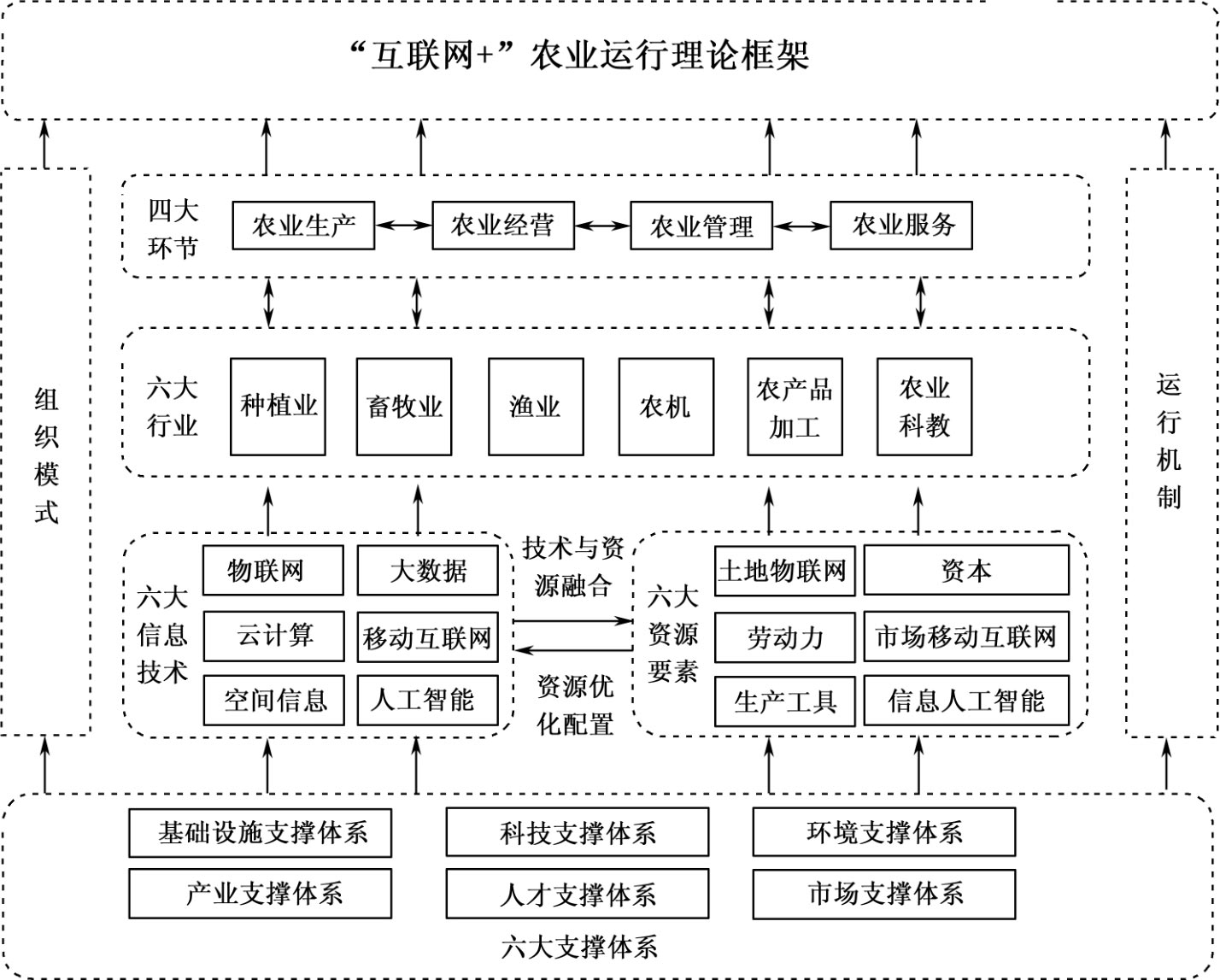

“互联网+”农业的运行过程包括了资源要素、产业链、农业行业、现代信息技术、支撑体系以及运行机制与模式六个维度,利用信息技术优化配置农业资源要素是“互联网+”农业体系运行的核心。其中农业资源要素是整个运行框架的根本,也是“互联网+”农业整个产业链的前期准备、中期归集、后期整合的主要对象。在前期,农业资源主要指土地及农资,是农业生产的原料;在中期,农业资源主要指劳动力、农资以及信息资源,是生产过程中的必备要素;在后期,资源要素主要指农产品市场的供求信息,主要来自于农产品交易平台、农产品供需信息系统等。整个运行体系中包括政府、企业、高校科研院所以及农户四类主体,其中政府主要负责监督管理整个产业链的其他主体运营,确保运营过程中没有扰乱市场、内部交易等违规行为,并且制定政策推动整个产业发展以及制定规范约束参与主体行为;农业企业以及互联网企业也是“互联网+”农业的主要参与主体,一般会与农村农户进行深度合作,形成新的商业模式,为农业发展创造新的机遇;农户不单单指农村的分散的个体农户,也包括由多个农户集聚形成的农业合作社;高校科研院所则主要为整个“互联网+”农业产业链提供技术支持、专家指导以及人才的培养。四类主体在“互联网+”农业发挥不同作用,共同构建基础设施支撑、科技支撑、环境支撑、产业支撑、人才支撑和市场支撑六大支撑体系。

“互联网+”农业的整个产业链包括了四个环节,即生产、经营、管理和服务。在这四个环节中,需要农业资源要素、支撑体系以及信息技术等其他维度的支持来完成整个产业链的运行。农业行业主要包括种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农机以及科教六大行业,并且根据这六个行业制定“互联网+”农业相应的任务,例如物联网、大数据等技术在各个行业的应用等。现代信息技术包括物联网、大数据、云计算、移动互联网等,应用贯穿于“互联网+”农业的各个环节以及产前、产中、产后三个阶段。发展模式和运行机制将“互联网+”农业的各个要素联系到了一起,促成他们之间的相互影响、相互约束,在整个外界大环境下,共享利益、共担风险,并且相互激励、相互约束,形成紧密的组织体系,如图4.1所示。

图4.1 “互联网+”农业运行的理论框架