1.2 劳动力约束

1.2.1 农村劳动力老龄化、女性化趋势严重

根据第六次人口普查的结果显示,截至2010年,农村人口为6.74亿,占全国总人口的比例高达50.32%

,我国仍然是一个发展中的农业人口大国。近年来,农业劳动力老龄化、女性化趋势明显,农村留守群体问题严重,农村生态环境不断恶化,“三农”形式日益严峻。

,我国仍然是一个发展中的农业人口大国。近年来,农业劳动力老龄化、女性化趋势明显,农村留守群体问题严重,农村生态环境不断恶化,“三农”形式日益严峻。

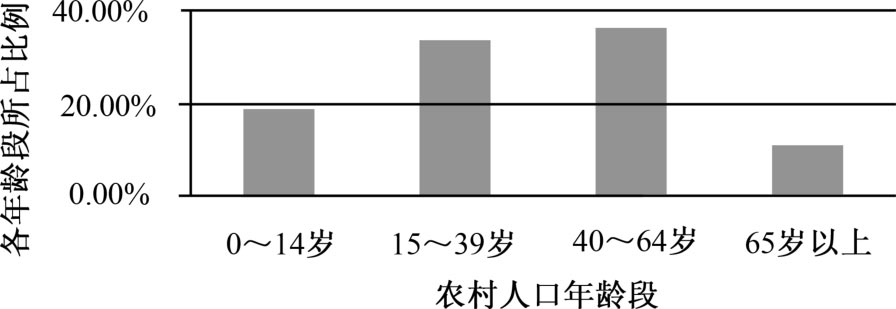

对我国而言,农村人口老龄化和农业劳动力老龄化并驾齐驱,从第三次人口普查到第六次人口普查,农村65岁及以上老年人口比例由5.0%上升到10.06%,农村比城镇高出2.37个百分点。在城乡二元经济的影响下,大批农村青壮年劳动力转移至城镇,加剧了农村劳动力的老龄化。1990年农业劳动力平均年龄为36.8岁,2000年增加到40岁,2010年则超过45岁,已进入农业劳动力老龄化时代。随着经济社会的发展,农业劳动力老龄化将会日渐加剧。2011年,农村接近60岁或者达到60岁的劳动力已经占了55%。如今,“农民荒”“空心村”“‘三八’‘六一’‘九九’部队”成为中国农村社会的真实写照,农业发展危机与农业后继无人等问题随之而来。

在中国,农村劳动力非农转移不仅导致了农业劳动力数量层面的绝对减少,同时伴随着劳动力质量层面的流失,农村劳动力的大规模流动以及农业劳动力数量的减少,农业技术变迁已经越来越以劳动力节约为取向(蔡昉,2007)。消除过剩劳动力并获得农业技术进步是农业发展增长的基本内容,农业的增长建立在技术效率提高和技术进步的基础上。

虽然中国农村人口存在着老龄化、女性化的倾向,中国农村的有效劳动力不断减少,但是我国农村网民的规模在不断增长,截至2014年12月,中国农村网民规模达1.78亿,年增长率为1%

,而且农村网民呈年轻化趋势,20~29岁的农村网民占比最高。所以,农民可以借助“互联网+农业”的生产方式,提高农业生产方式的技术含量,增加农村年轻劳动力对农业的积极性;同时利用“互联网+农业”的生产模式,实现以更少的劳动力生产出更多的农产品,节约劳动力,提高农业生产效率,摆脱有效劳动力不足对农业生产的限制(见图1.9)。

,而且农村网民呈年轻化趋势,20~29岁的农村网民占比最高。所以,农民可以借助“互联网+农业”的生产方式,提高农业生产方式的技术含量,增加农村年轻劳动力对农业的积极性;同时利用“互联网+农业”的生产模式,实现以更少的劳动力生产出更多的农产品,节约劳动力,提高农业生产效率,摆脱有效劳动力不足对农业生产的限制(见图1.9)。

图1.9 2013年农村人口年龄结构

1.2.2 农业劳动生产率低

农业劳动生产率是指单位农业劳动者在单位时间内生产的产品价值,取决于农业总产值和农业就业人口,即农业劳动生产率=农业总产值/农业就业人口。因此,农业劳动生产率的提高有赖于农业总产值的提高(产量的提升或产品价格的上涨)或农业就业人口的下降,由于统一的全国农产品市场,我们通常不再考虑价格因素,因而农业劳动生产率的高低直接取决于农产品产量和农业劳动力就业数量。

1990—2013年,我国农业劳动生产率有显著提高,稻谷年均提高9.9%,小麦年均提高12.3%,玉米年均提高10.3%,大豆年均提高14.3%,棉花年均提高8.7%。这种劳动生产率稳步提高得益于用工减少和单产提高。但是与农业发达国家相比,我国农业劳动生产率远低于世界先进水平,约为世界平均值的47%、高收入国家平均值的2%、美国的1%。

在农业劳动力不足以及农业劳动力生产效率低的双重压力下,我国农产品面临着严峻的国际竞争形势,一是农产品质量不如发达国家的农产品质量,二是农产品价格高于发达国家的价格。改变这种困境,提高我国农产品竞争力,需要应用现代信息技术,用智能化装备替代人工操作,精准、高效地控制生产规模和产量,提高农业生产效率,保障农产品质量安全。