1.3 水资源约束

1.3.1 我国水资源人均占有量不足,分布不均

我国是一个严重缺水的国家,虽然水资源总量较多,但由于我国是一个人口大国,所以人均水资源占有率极低,缺水在我国是一个普遍存在的现象,且呈不断加剧的趋势。我国的水资源不断减少,与此同时我国在水耗量上却不断增加,很多省市所消耗的水资源都远远超过了其水资源可利用总量的承担能力,所以为了维持实际用水的需求,不得不超量对地下水进行开采,从而导致地下水位下降情况严重,导致一些地区地面沉降及一系列环境问题的发生。

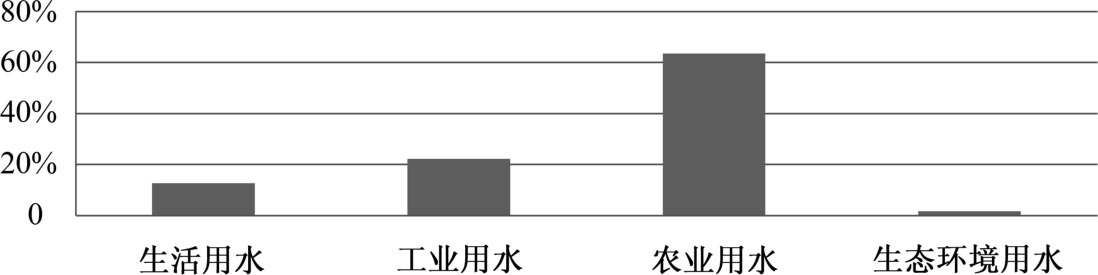

我国的水资源总量为2.8亿立方米,排名世界第6位,但我国人口占世界总人口的1/5还多。人均占有水资源量仅为2400立方米,仅为世界人均数的1/4,排在100位之后,而且我国水资源在时间和空间的分布还极不均匀,南方多、北方少。海河流域人均水资源量仅占几百立方米,远低于世界贫水国家的平均水平。2014年我国需水总量约为6095亿立方米,农业用水量占我国总用水量的一半以上。由图1.10可以看出,生活用水占总用水量的12.6%,工业用水占22.2%,农业用水占63.5%,生态环境补水(仅包括人为措施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水)占1.7%(中国水资源公报,2014)。2030年,我国人口增至16亿峰值时,人均水资源将降到1750立方米,按国际上一般承认的标准,人均1760立方米为用水紧张的国家。所以,我国被列为世界上13个贫水国之一。

我国水资源具有时间、空间分布上不均匀,水土资源不平衡的显著特征。总体来说,南方水多、人多、地少;北方地多、人多、水少。我国北方地区耕地面积占全国的58%,水资源量仅占全国水资源量的19%;而南方地区耕地面积占全国的42%,水资源量占全国总量的81%。水土资源极不匹配,造成我国旱涝灾害频繁,北方地区极度缺水。

图1.10 2014年我国不同行业用水结构

1.3.2 我国农业用水利用率低

我国干旱、半干旱土地面积占国土面积的一半以上,没有灌溉就没有农业的干旱地区占国土面积的1/3。现有耕地中近一半没有灌溉设施,收多收少“听天由命”;有灌溉设施的耕地中约1/3供水不足。与一些发达国家相比,我国农业用水的效率还非常低。2014年,我国耕地实际灌溉亩均用水量为402立方米,农田灌溉水有效利用系数为0.53(中国水资源公报,2014)。我国80%的粮食产于灌溉农田,灌溉面积为5×10 7 公顷,居世界首位。全国95%的灌溉土地使用传统的漫灌和沟灌,水的利用率仅为30%~40%(发达国家可达80%~90%),浪费极为严重。在农田灌溉中,我国大部分灌区的灌溉定额高出作物实际生态需水量的2~5倍。

1.3.3 精准灌溉成为未来节水农业的必由之路

由于农用水资源逐渐被非农业所占用,水资源短缺对农业造成的威胁会更大。农业用水供给量是否充足以及水的利用率的高低,严重影响着农产品供给及农产品的质量,农业用水的供给与农业生产结构以及农民的收入水平也密切相关,尤其是在干旱半干旱地区,农业用水的供给数量以及配置效率显得尤为重要。

就目前的水资源利用开发而言,随着可开发的水资源越来越少,水资源开发边际成本越来越高。因此单纯依靠兴建水利工程满足水资源需求日趋艰难,尽管可以通过跨地区调水满足缺水地区的部分用水需求,但调水量仍难满足日益增长的用水需求,且调水成本非常高。按传统耕种方式,施肥灌溉的依据是经营和感觉,浪费人力、物力,监控不到位,对环境构成一定的危害。互联网的数字化、智能化技术,可以使耕种变得更加精准、及时,利用物联网技术,实现土壤水分自动监测,自动浇灌。研制、推广智能节水灌溉系统、水肥一体化灌溉模式,加强农业基础设施融合信息化,提高农田水利信息化水平,加快农机及农业装备与信息技术融合,发展智能机具及装备,有效监测环境,控制生产,提高水资源的利用效率。