1.4 环境约束

1.4.1 化肥过量使用造成环境污染严重

改革开放以来,我国农业得到了迅速发展,但这种发展主要是依靠化肥、农药等化学物品投入量的大幅度增长。中国目前化肥的使用也是世界上最高的,大约是5800万吨。农用化肥投入导致的农业污染主要表现在化肥的使用量大,但肥料配比不合理,导致利用效率低下、流失严重。

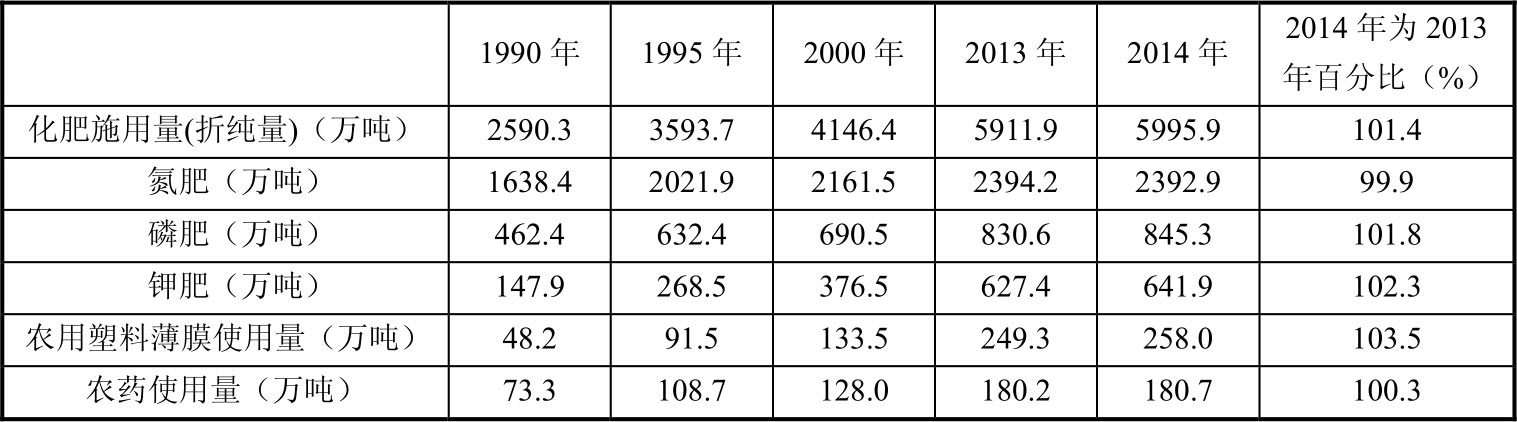

首先,化肥使用量大。在过去的十多年间,我国的化肥使用量呈直线上升的趋势,从2000年的4146.4万吨,增至2013年的5911.9万吨,是世界上化肥使用量最多的国家,中国的化肥使用强度是罕见的,耕地不足世界的1/10,但氮肥的使用量近乎占全球的30%。国际公认的化肥施用安全上限是225千克/公顷,但目前我国农用化肥单位面积平均施用量达到434.3千克/公顷,是安全上限的1.93倍(赵晓军,2013),平均施用量是发达国家化肥安全使用上限的2倍,是美国的4倍,部分地区化肥施用量还远远大于这个强度(见表1.2)。

表1.2 我国农药、化肥、地膜使用量

资料来源:中国农村统计年鉴。

其次,化肥利用率低。目前,发达国家化肥利用率可达60%~70%,而我国氮肥的平均利用率仅为30%~35%,磷肥为10%~20%,钾肥为35%~50%(张智峰,张卫峰,2008)。化肥利用率极低,加剧了氮、磷、钾的流失和农业面源污染的生成。通常,化肥施入土壤后,在各种环境因素的相互作用下,约30%的营养成分会通过地表径流、灌溉、淋溶、渗漏、挥发等途径损失掉,所以,即使按最低30%流失率计算,近年来我国每年化肥流失量至少在1500万吨以上。由于多数农民不掌握科学施肥技术,化肥有效利用率低,损失的化肥进入环境,导致土壤有机质降低、理化性状变劣、肥力下降、加剧了湖泊和海洋的富营养化等,目前我国已经有一半以上湖泊的水质受到不同程度富营养化污染的威胁(左晓利等,2011)。

最后,化肥配比不科学。我国在化肥施用中,氮、磷、钾肥施用比例不科学的问题由来已久。长期以来,我国农业生产中施用的肥料以化肥为主,很少施用有机肥,化肥中以氮肥为主,磷肥和钾肥施用量较少。肥料配比的不合理可能造成土壤板结和酸化,土地生产能力下降和土壤营养成分的大量流失,引发农业面源污染等。

我国农业化肥的过量施用和不合理施用造成生态环境的破坏非常严重,已经对农产品质量安全造成威胁。合理适量施用化肥是发展绿色高效农业的必经之路,以信息技术为核心的精准农业、智慧农业可以改变这种现状。测土配方施肥和水肥一体化等技术的应用既保障了化肥施用的适量性和合理性,也提高了化肥的利用率,减少了化肥的流失,提高了农产品质量,降低了环境污染。

1.4.2 农药过量施用造成环境污染严重

随着19世纪末杀虫剂的发明和在作物保护方面的应用以及20世纪40年代中期有机合成农药的出现,农药在农业生产中一直扮演着重要角色,化学农药为农民提供了有效和便宜的作物保护物质,是农业增产的重要保障。21世纪,人类依然面临粮食短缺与人口剧增的巨大矛盾,农药作为提高农作物产量和农业经济效益的重要手段,将继续发挥重要作用(赵其国,黄季焜,2012)。近30年来,随着农村劳动力的大量减少和农业生产方式的变化,病虫害防治越来越依赖农药。

首先,我国目前农药使用量和残留量都很大。我国是一个农业大国,同时也是农药的生产和消费大国。2013年农业部资料显示,每年约有175万吨农药使用于农牧林业生产,平均每亩施加1.92斤农药,单位面积农药用量是世界平均水平的3倍。农药大多以喷雾剂的形式喷洒于作物上,只有10%~20%附着在植物体上,80%~90%散落在土壤和水里,漂浮在大气中,造成严重的环境污染。

其次,农药施用结构不合理。自从有机氯农药问世以来,化学农药迅速发展。无论是农药用量还是农药品种都在迅速增加,由刚开始的100多种增加到2000多种,农药类型也由石硫合剂、波尔多液等矿物源农药,发展到有机磷、有机氯以及氨基甲酸酯类高残留剧毒化学农药(赵连生,2006)。我国现在使用的农药,化学农药占农药总量的93.3%,生物农药约占6.7%,其中剧毒、高残留农药超过农药总量的30%。高度高残留农药的过量使用在我国仍非常突出。

最后,农药利用效率低下。粉剂农药仅有约10%附着在植株上,液体农药约有20%附着在植株上,仅有1%~4%作用于害虫,40%~60%洒落地面,5%~30%漂浮在大气中,大约总共有80%进入环境。大气和土壤中的农药随着降雨、渗滤和地表径流进入水体,引起水体环境恶化。土壤中的农药会影响土壤的结构和性质,引起土壤酸化,危害土壤微生物,破坏土壤生态环境,降低土地生产能力,残留期长的农药还会通过食物链危害人体健康。

农药过量使用以及农药利用效率低,造成我国水、土地、大气等生态环境污染和农产品农药残留严重,提高农药的利用效率,有针对性地使用农药可以缓解环境问题和农药残留问题。以信息技术为核心精准农业可以有效预防病虫害,从而减少农药使用量;也可以针对不同病虫害、不同作物使用不同种类的农药,有效地提高了农药的使用效率,减少了农药残留。

1.4.3 农膜过量使用造成环境污染严重

20世纪50年代,塑料薄膜开始在农业领域应用,随着农业科技的进步和农业新技术的推广,农用塑料薄膜成为农业高产、稳产的重要投入品,已在农作物栽培、种植、畜禽和渔业养殖等农业领域广泛应用。农膜的广泛应用,促进了土地资源的有效利用,提高土地生产能力和农作物产量的提高。农用塑料主要包括棚膜和地膜。棚膜较厚,面积较大,不易破损,容易收集,一般都能回收利用;而地膜很薄,容易破损、老化,残留在土壤中很难清除,形成了严重的白色污染,因此地膜污染是农膜污染的主要方式。

近20年,我国农膜用量急剧增加,地膜的用量和覆盖的耕地面积均居世界首位。在我国,农膜、地膜和地膜使用面积都呈显著递增趋势。1991年农膜用量为64.2万吨,从1996年起,农膜用量超过100万吨,且以每年10%的速度递增。2011年农膜用量为229.5万吨,是1991年的近4倍。地膜覆盖面积也在迅速增加,2011年地膜覆盖面积为19790.5千公顷,相当于1993年的3.4倍(张宏艳,2013)。

一方面农膜的生产和使用量很大,另一方面由于国产农膜的生产向薄型化发展,因此地膜强度低、易破碎,回收困难,大量劣质农膜容易风化破碎,导致残留农膜的大量存在,形成严重的“白色污染”。据统计,我国农膜年均残留量高达35万吨,2005年残膜量达到74万吨,残膜率达42%(张宏艳,2013),近乎50%的地膜在土壤中残留,使得我国目前耕地残膜污染十分严重。

长期残留的地膜老化变硬,会破坏耕作层的土壤结构,阻隔土壤水肥传导,降低土壤微生物的活动能力,使土壤抗旱能力下降,对土地生产能力和农业可持续发展造成不良影响;残膜存留在土壤中还会阻碍农作物生长,影响作物养分和水分的吸收,降低作物产量;农膜逐年在土壤中积累, 对生态环境造成破坏,即使降解也会释放有害物质,污染农产品并且危害人体健康(郭敏,韩鹏飞,2009)。智能温室的出现降低了农膜的使用,可控的温室温度、湿度、空气含氧量不仅更适宜农作物的生长,而且比农膜更环保。

1.4.4 畜禽养殖污染物处理不当,造成环境污染严重

畜禽养殖业污染主要是因为没有对畜禽养殖所产生的固体废弃物和废水进行及时、有效处理。畜禽养殖业的快速发展,改善了居民的食物结构和营养结构,提高了人民群众的物质生活水平,但同时也带来了严重的农业环境污染。一方面,集约化规模养殖的发展使得畜禽的数量大增,畜禽粪便排放量也随之增加;另一方面,由于缺乏相应的处理技术,大量未经处理的畜禽排泄物被随意堆放,带来严重的环境污染。《第一次全国污染源普查公报》共收集了2007年2899638个农业源普查对象的污染物排放情况,畜禽养殖业普查对象占67.7%。畜禽养殖业主要污染物排放统计了粪便排放和水污染物两项,其中畜禽养殖业粪便产生量2.43亿吨,尿液产生量1.63亿吨。据2010年第一次全国污染普查结果显示,在总氮和总磷的排放比例中畜禽养殖业分别占了37.9%和56.3%,成为农业污染的重要污染源(见表1.3)。

表1.3 农业源污染排放比例

资料来源:第一次全国污染普查公布(2010年)。

2015年3月发布的《全国环境统计公报(2013年)》,相对历年的公报而言,提供了翔实的畜禽养殖污染情况数据。调查统计的规模化畜禽养殖场共有138730家,规模化畜禽养殖小区9420家,排放化学需氧量312.1万吨,氨氮31.3万吨,总氮140.9万吨,总磷23.5万吨。其中化学需氧量和氨氮的排放量分别占农业源的27.7%和40.2%,占总排放量的13.3%和12.8%。与工业污染排放相比,畜禽养殖业污染物的化学需氧量与工业污染相当,而氨氮的排放量超过了工业排放27.7%。加之对环境影响较大的大中型养殖场80%分布在人口集中、水系发达的大城市周围和东部沿海地区,集约化畜禽养殖对生态环境造成了严重的影响。

畜禽养殖的废弃物及废水的处理不当是造成农业环境污染的主要原因,要改变养殖业对环境造成的危害需要改变传统的养殖模式,采用科学环保的养殖方式,须对废弃物及废水进行处理及循环再利用,实现“种养加”生态农业模式。例如,鱼菜共生养殖方式,实现养鱼不换水而无水质忧患,种菜不施肥而正常成长的生态共生效应,合理利用空间的同时又达到保护环境的目的。

1.4.5 废弃秸秆造成环境污染严重

秸秆是农作物的主要副产品,是自然界中数量极大且具有多种用途的可再生生物资源。据联合国环境规划署报道,世界范围内种植的农作物每年可提供各类秸秆约20亿吨,而我国的秸秆2014年就有9亿吨左右,位居世界首位。受传统消费观念和生活方式的影响,我国农村的秸秆资源完全处于高消耗、高污染、低产出的状况,大部分的农作物秸秆被弃置或被焚烧,秸秆所拥有的多种价值没有被充分地挖掘出来,成为“被放错位置的资源”。据统计,目前我国秸秆利用率仅为33%左右。秸秆资源的低利用率及不合理的处置方式,不仅极大地浪费了资源,而且在秸秆燃烧过程中会产生大量的温室气体与有毒气体,造成严重的空气污染。秸秆焚烧后的草木灰有机质在雨水冲刷、地表径流等作用下大量流失,深入水体下,造成水体污染。在夏、秋粮食收获期间,秸秆焚烧频繁,会产生大量的CO 2 、CO、氮氧化物、苯以及多环芳烃等有害气体,遇到无风、逆温等对大气扩散不利的天气,不仅造成环境空气质量短时间严重恶化,还对人体健康、交通运输等多方面造成不同程度的影响。除了传统的秸秆粉碎还田作为有机肥料以外,还可以作为畜禽的粗饲料,推行秸秆沼气工程。

1.4.6 应用信息技术助推环境友好型农业发展

在我国农业农村经济取得巨大成就的同时,农业资源约束日益加剧,人多地少缺水,耕地质量下降,生态系统退化;农业面源污染问题突出,化肥、农药利用率不足1/3,畜禽粪污有效处理率不到一半,秸秆焚烧现象严重。资源环境约束已经成为严重束缚农业长远发展的“紧箍咒”。中国农业资源环境遭受着外源性污染和内源性污染的双重压力,农业可持续发展遭遇瓶颈。在这一背景下,化肥、农药要减量使用,农膜、秸秆要做无害化处理,实施种植业清洁生产,加强畜禽养殖污染防治,减轻农业面源污染。传统农业发展方式已经难以为继,必须走一条可持续发展的道路,从过去拼资源消耗、拼农资投入、拼生态环境,转变到数量、质量、效益并重的轨道上来,走一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的可持续发展的道路。

运用互联网技术及大数据理念,搭建物联网平台,开发农产品质量追溯系统、环境信息与病虫信息感知监测系统、智能节水灌溉、测土配方施肥等,通过物联网及时采集农业生产环节的数据,处理分析,实现农业精准化生产管理;推行饲料精准投放、疾病自动诊断、废弃物回收等智能设备实现养殖业的精准化和智能化。“互联网+农业”促进农业的智能化和绿色化,可以监控并自动调节温度、湿度、光照等,实现节水、节药、节肥、增产。