春秋战国时期城市的形态及其社会意义

摘要:春秋战国时期城市的转型与发展,集中体现在大规模筑城运动的展开和城郭布局的形成两个大的方面。这种转型与发展同当时巨大而深刻的历史变革密切相关,分析它所具有的社会意义可以使我们对这一时期城市演变的本质特征的认识得到深化。

关键词:春秋战国;城市;社会意义

一、大规模筑城运动的展开

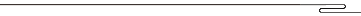

春秋战国时期是中国城市发展史上一个具有划时代意义的阶段。城市以前所未有的速度和规模大量涌现,其内涵与性质也在发生着根本性的变化。这一切都已得到了考古学和文献学材料的证明。笔者粗略统计出都邑性城址72处、一般城址585处

(图2-1),这些当然还远不是当时城址的全部。史载战国时期列国间夺城割邑,动辄数十;齐国号称“地方千里,百二十城”

(图2-1),这些当然还远不是当时城址的全部。史载战国时期列国间夺城割邑,动辄数十;齐国号称“地方千里,百二十城”

,都可从中想见当时筑城的盛况。这一筑城运动到战国时期发展至极盛,而其发端则可上推至春秋时期。这种大规模筑城运动的展开,是有其深刻的历史背景的。

,都可从中想见当时筑城的盛况。这一筑城运动到战国时期发展至极盛,而其发端则可上推至春秋时期。这种大规模筑城运动的展开,是有其深刻的历史背景的。

图 2-1 春秋战国时代城邑分布示意

西周时期的周王朝国势强盛,拥有一套完备的宗法礼乐制度和维持“礼乐征伐自天子出”的武力基础,因此一直保持着其作为天下共主的威势,所谓“溥天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”

,即反映了这一历史事实。从文献记载上看,西周时期的封邦建国,是根据宗法等级秩序来确定城邑建置的数量和筑城规模的。《左传·隐公元年》载郑大夫祭仲之言:“都城过百雉,国之害也。先王之制,大都不过参国之一,中五之一,小九之一。今京不度,非制也。”杜预注曰:“方丈曰堵,三堵曰雉。一雉之墙,长三丈,高一丈。侯伯之城,方五里,径三百雉,故其大都不得过百雉。”

,即反映了这一历史事实。从文献记载上看,西周时期的封邦建国,是根据宗法等级秩序来确定城邑建置的数量和筑城规模的。《左传·隐公元年》载郑大夫祭仲之言:“都城过百雉,国之害也。先王之制,大都不过参国之一,中五之一,小九之一。今京不度,非制也。”杜预注曰:“方丈曰堵,三堵曰雉。一雉之墙,长三丈,高一丈。侯伯之城,方五里,径三百雉,故其大都不得过百雉。”

祭仲于春秋初年说的这段话,应反映了西周时期的筑城规制。西周时期存在着较为严格的等级城制当是可以肯定的。而这种等级城制的存在,决定了城市作为较单纯的政治、军事中心的性质,其发展也因此极为缓慢。所谓周初随着周人的封邦建国而掀起的周代第一次城市建设高潮

祭仲于春秋初年说的这段话,应反映了西周时期的筑城规制。西周时期存在着较为严格的等级城制当是可以肯定的。而这种等级城制的存在,决定了城市作为较单纯的政治、军事中心的性质,其发展也因此极为缓慢。所谓周初随着周人的封邦建国而掀起的周代第一次城市建设高潮

,其规模应当是极其有限的,目前还未得到考古学上的证明。

,其规模应当是极其有限的,目前还未得到考古学上的证明。

春秋时期是中国古代城市发展史乃至社会发展史上的一个极为重要的转折期。进入西周晚期,王室衰微;及至春秋初年平王东迁,在戎狄的袭扰和诸侯的蚕食下,王畿的范围大大缩小,周天子直接拥有的军事力量和驾驭诸侯的权力也日益丧失,礼崩乐坏的局面开始出现。这一时期,各诸侯国旧城增修扩充和新城建造蔚然成风,西周时期等各有差的筑城规制渐遭破坏。除考古资料外,文献记载也提供了春秋时期大规模筑城运动的信息。已知始建于春秋中期以前的新郑郑韩故城、凤翔秦都雍城、曲阜鲁国故城等诸侯国都城的面积都在10平方千米以上,已等于或超过了洛阳东周王城的规模。

总体上看,春秋时期开始兴起的筑城运动可分为以下两种情况。

(一)各国政治上相对独立性的增强,国与国之间战争的日渐频繁,导致各国从自身利益出发,在原本无城垣的邑落尤其是地处边鄙要塞的邑落普遍构筑防御工事,原有城邑也多突破西周以来的筑城规制,不断增筑扩充。仅据一城的小国或附庸国也筑城或加固城垣以自保;大国的城邑则成为其对外扩张的据点。

(二)如果说春秋前期主要是诸侯间兼并的话,那么到了春秋后期,列国内部都经历了剧烈的社会变革,进入了卿大夫兼并的阶段。在这一过程中,大夫采邑也逐渐突破等级城制的约束,逾制筑城者屡见不鲜。最著名的例子是鲁之公族季孙、叔孙、孟孙“三桓”各自在封邑筑城,发展势力,最终形成“公室卑,三桓强”

,“三分公室”

,“三分公室”

“四分公室”

“四分公室”

的局面。到了春秋晚期,卿大夫采邑筑城已成了普遍的现象。

的局面。到了春秋晚期,卿大夫采邑筑城已成了普遍的现象。

旧的等级城制遭到破坏,新的城市不断涌现,春秋时期正处于这一大的历史变革的过程中。这一过程充满着新旧间的矛盾和斗争,春秋时期的筑城运动也因此带有极为浓厚的过渡色彩。它是二里头—西周时代以来共主支配下邦国林立时代的终结,同时又为战国时期城市的最终转型与全面发展奠定了基础。而春秋中期应是这一新旧交替过程中的较为明显的转捩点。

进入战国时期,政治上兼并战争愈烈,七雄争霸的局面最后形成;经济上,铁器的广泛使用和农业的发展促进了整个社会经济的繁荣及人口的大量增长。城市的空前发达与性质的转变是这二者交互作用的直接结果。

这一时期的城址数量激增,除大量新筑城外,春秋时期的城址在此期也多被补修增筑而延续使用,规模比以往更大。兴筑于战国时期的七雄都城如赵都邯郸、齐都临淄、楚都寿春、秦都咸阳、燕之下都的面积都已达20—30平方千米左右。《战国策》中记马服之言,曰“古者,四海之内,分为万国。城虽大,无过三百丈者;人虽众,无过三千家者……今千丈之城,万家之邑相望”

,应不尽属虚夸之词。《史记·魏世家》载,“秦拔我城大小六十一”

,应不尽属虚夸之词。《史记·魏世家》载,“秦拔我城大小六十一”

,据杜正胜的考证,这是指秦在公元前290—前289年的两年间,侵夺魏河东四百里方圆上的六十余座城池。

,据杜正胜的考证,这是指秦在公元前290—前289年的两年间,侵夺魏河东四百里方圆上的六十余座城池。

当时城池的密集程度可想而知。至此,列国境内已是无邑不城了。

当时城池的密集程度可想而知。至此,列国境内已是无邑不城了。

战国时期大规模筑城运动中出现的新的城址类型,主要有以下两种。

(一)郡县城。县、郡的出现,可以上溯至春秋时期。最初的县都设于边地,具有军事重镇的性质。当时的秦、晋、楚等国为了加强集权,强化边地的防守力量,就往往把兼并得来的土地和灭亡的小国改设为县。到春秋后期,晋国代表新兴势力的卿大夫在其领地内也设县管理,县的性质逐渐发生变化,成为一种地方行政组织。郡最初出现在春秋末年的晋国,均设于新得之边地,面积虽大于县,但地位却在县之下。郡下设县的郡县两级地方组织的出现,是战国时代边地逐渐繁荣以后的事情。进入战国后,各国普遍实行了郡县制(齐之县上设都),由是形成了国、郡、县、乡等一套较为系统健全的统治机构。设县之处必有城,城市之邑多为县,故史书上往往“城”与“县”互称。

众多春秋至战国前期的小国都邑在为大国吞并后一般也都成为其郡县治所所在。

众多春秋至战国前期的小国都邑在为大国吞并后一般也都成为其郡县治所所在。

这种类型的城址,最突出地反映了春秋战国之际城市性质的变化,即城市的构成由建立在宗法制度基础上的王城、相对独立的诸侯国都及卿大夫采邑,变为集权国家的都城及作为其股肱的地方行政管理机构—郡县城。可以说,作为中央集权统治的有力工具,郡县城的出现,为秦汉时代大一统局面的最终形成铺平了道路。

(二)军事城堡。最初出现的郡县城均位于边地,一般都具有浓厚的军事防御或扩张的色彩。从这个意义上讲,这些郡县城本身就带有军事城堡的性质。某些较大的军事城堡同时也是具有一定规模的殖民点,或许还存在官署和工商业活动。因此在城邑与军事城堡间很难划出一条明确的界限。军事城堡似乎可以定义为出于单纯的军事目的而修筑的堡垒,一般规模较小,城内主要驻扎军队,属非永久性居民点。它们多分布于边境地带和险要关塞,也包括分布于郡县城周围对其起拱卫作用的小城。春秋及其以前的国土的概念是由“国”与“野”组成的“点”而非领土国家那样的“面”

,春秋时代也往往不在国境和险要地带屯兵设防

,春秋时代也往往不在国境和险要地带屯兵设防

,因此可以说,军事城堡的大量出现,是战国时期领土国家产生之后的事情。进入战国时期,随着战争的加剧,各国都在边境和交通要道上利用山川之险修筑关塞,设置亭、障。亭是了望台,障则是规模较大的城堡,设尉卒驻守。河北张家口地区发现的30多座战国城址,除了极少数规模较大者属郡县城外,其余绝大部分都是燕、赵两国在其北境的上谷郡和代郡所设置的军事城堡。

,因此可以说,军事城堡的大量出现,是战国时期领土国家产生之后的事情。进入战国时期,随着战争的加剧,各国都在边境和交通要道上利用山川之险修筑关塞,设置亭、障。亭是了望台,障则是规模较大的城堡,设尉卒驻守。河北张家口地区发现的30多座战国城址,除了极少数规模较大者属郡县城外,其余绝大部分都是燕、赵两国在其北境的上谷郡和代郡所设置的军事城堡。

另一方面,随着战国时期社会经济的迅猛发展,“工商食官”制度解体、私营工商业力量成长壮大,城市的工商业高度繁荣。作为政治、军事中心的城市,一般也是工商业发达的都市,如当时的“燕之涿、蓟,赵之邯郸,魏之温、轵,韩之荥阳,齐之临淄,楚之宛、陈,郑之阳翟,三川之二周,富冠海内,皆为天下名都”

。此外如宋之定陶,赵之离石,魏之安邑、大梁,齐之莒、薛,楚之郢、寿春等都是人口众多、工商业发达的大都市。城市作为商业贸易中心的经济职能的大幅度增强,也是春秋战国时期城市转型与发展的重要标志,在中国城市发展史上具有划时代的意义。

。此外如宋之定陶,赵之离石,魏之安邑、大梁,齐之莒、薛,楚之郢、寿春等都是人口众多、工商业发达的大都市。城市作为商业贸易中心的经济职能的大幅度增强,也是春秋战国时期城市转型与发展的重要标志,在中国城市发展史上具有划时代的意义。

应当指出的是,无论在历史文献学或考古学上,我们都未发现完全脱离了政治军事中心的、单纯的工商业都市在此期出现,工商业的繁盛是依存于作为政治、军事中心的各国都城和郡县城的。诚如有学者指出的那样,“战国城市商业虽发达,更重要的还是军事和政治的重心,兼具多重性质。所以中国城市发展曲线并非从军政祭一体的城邦转化为商业城市;在增益商业性质时,军政性质不但未曾减退,反而更加强”

。从这一点上看,战国时期的城市与其前代仍有一脉相承之处,浓厚的政治、军事色彩贯穿先秦城市之始终,构成了中国城市发展史上这一大的历史阶段的一个显著特色。

。从这一点上看,战国时期的城市与其前代仍有一脉相承之处,浓厚的政治、军事色彩贯穿先秦城市之始终,构成了中国城市发展史上这一大的历史阶段的一个显著特色。

二、城邑形态的综合分析

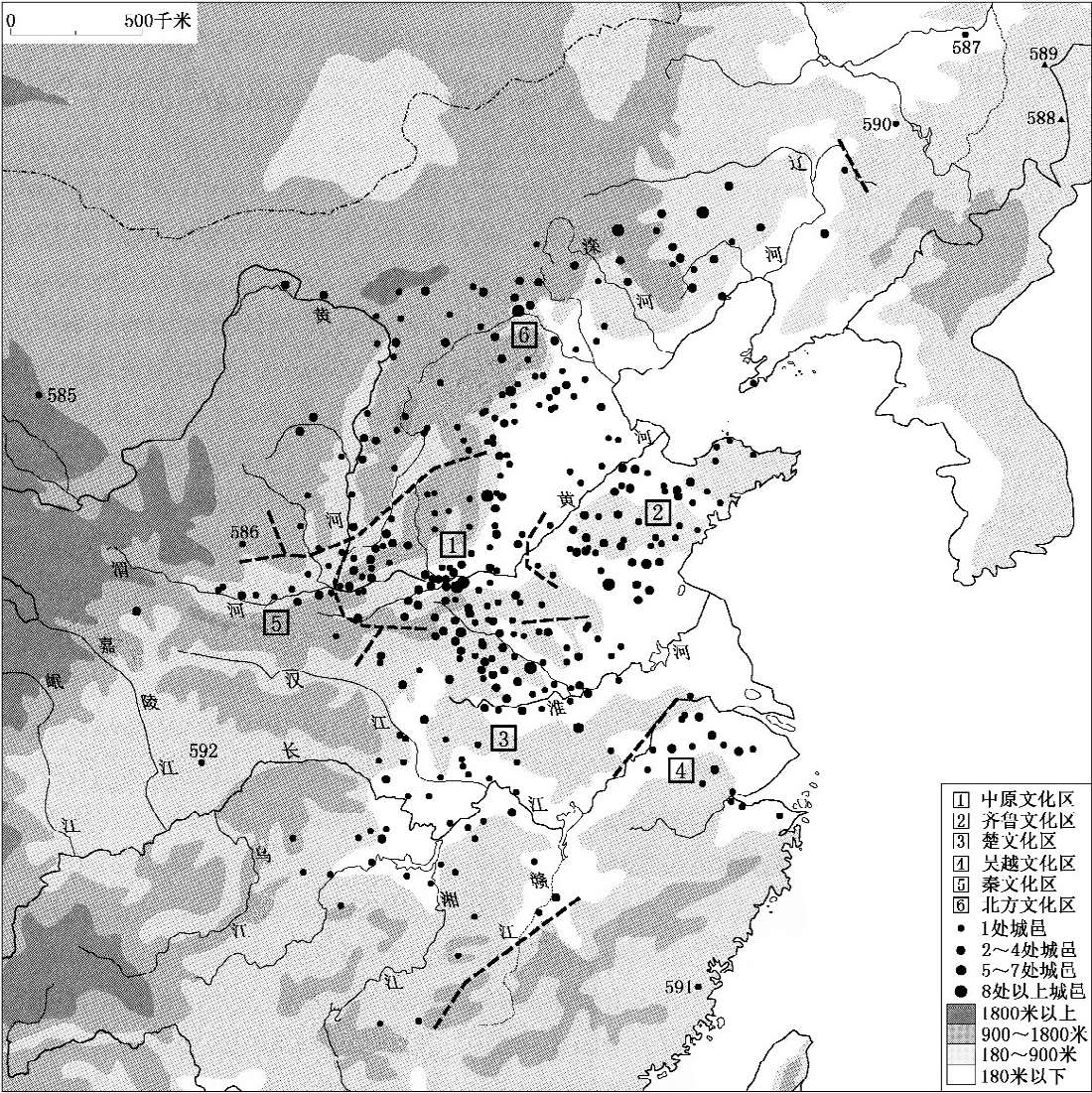

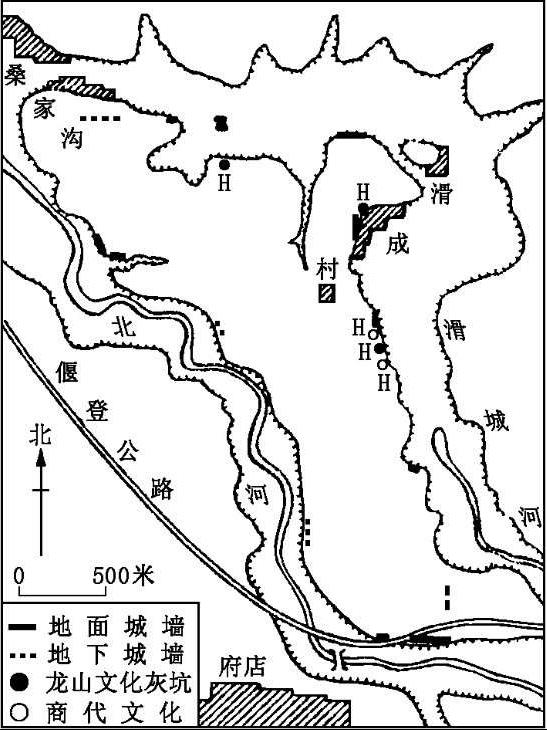

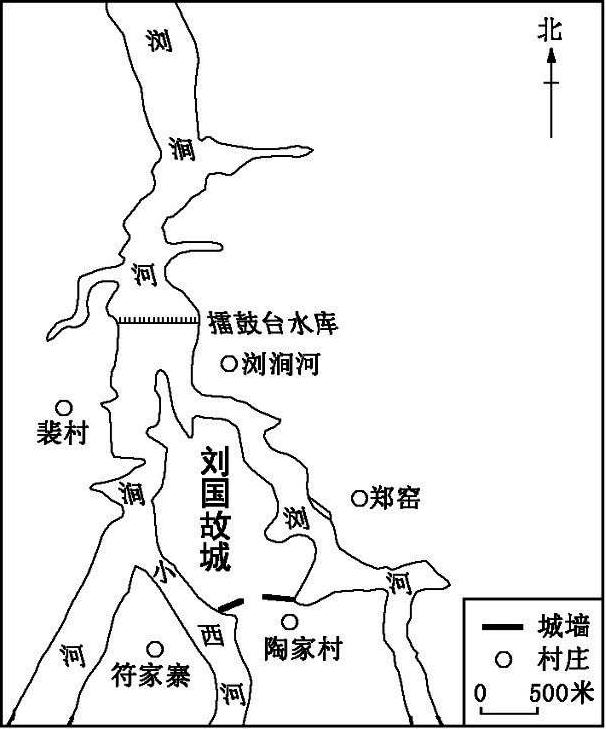

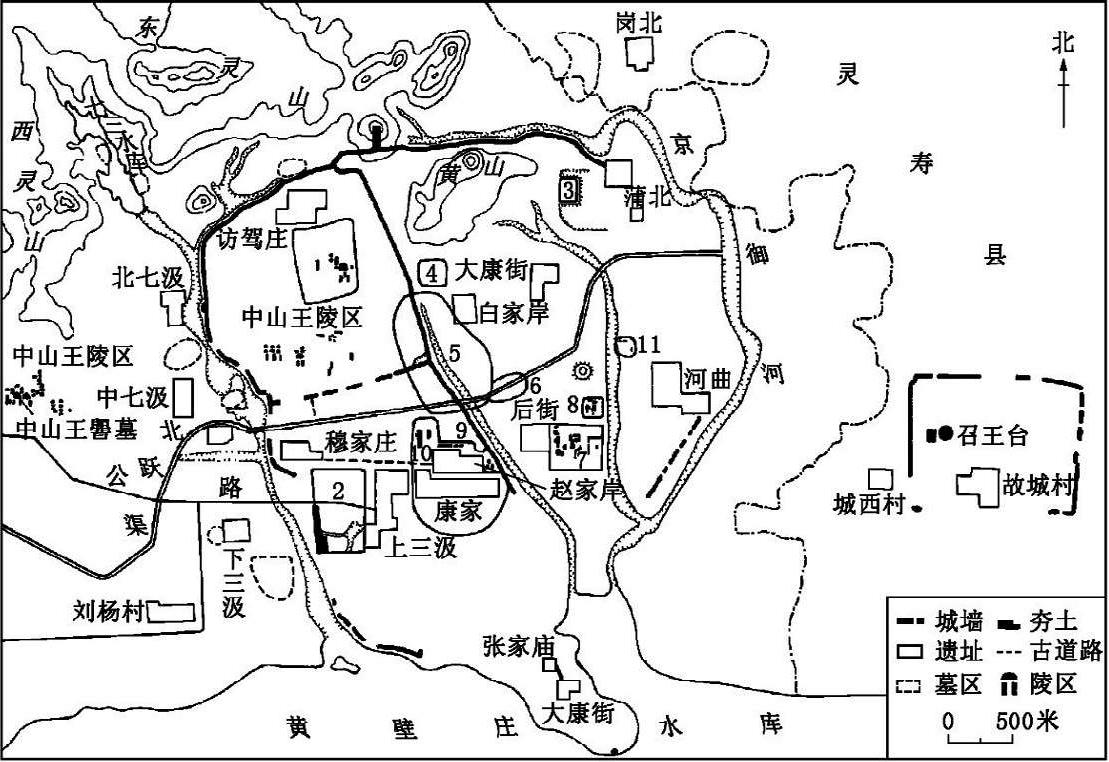

从平面形制上看,春秋战国时代的城址大多呈长方形或方形,相对较为规整,有较明确的方位意识。这首先与夯土版筑城垣的建筑技术有密切关联,同时也是因城址一般地处沿河的高地或平原地带,可以使规划设计得到最大限度的实现。少量的不规则形城址,大都坐落于丘陵地带,依河流走向或地势起伏筑建城垣,则是因地制宜的产物。如以河涧为屏障的偃师滑国故城(图2-2)、刘国故城(图2-3),因山势筑城的平山中山灵寿城(图2-4)、龙口归城和邹城邾国故城等。即便是较为规整的城址,也只是讲求大致的方正,是总体设计与因地制宜的有机结合。正如《管子》一书所言:“凡立国都,非于太山之下,必于广川之上。高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”

在筑城规制上显现出更多的务实思想。

在筑城规制上显现出更多的务实思想。

图 2-2 偃师滑国故城(《河南偃师“滑城”考古调查简报》)

图 2-3 偃师刘国故城(梁晓景:《刘国史迹考略》)

从前文的分类介绍中,不难看出这些城邑在规模、结构与内涵上存在着显著的差异。上述所谓内外结构即狭义的城郭结构(内城外郭),又被称为“集聚型城(concentric city)”;并列结构则可看作是一种广义的城郭结构(城郭并立),又被称为“双城(double city)” [1] 。后者一般仅见于战国时代,或为狭义城郭结构的一种破坏形式。上述两种复合式区隔方式集中见于较大型的城邑,与城邑的规模成正比,这使我们对东周时期城邑布局形成的认识又深化了一步,它所反映的问题是值得进一步探究的。

图 2-4 中山灵寿城 、灵寿故城村( 《战国中山国灵寿城—1975—1993年考古发掘报告》)

在春秋战国时期城邑的具体布局上,我们尚未发现成为主流的、带有规律性的所谓模式。许多城邑的布局格式是随着城市社会的迅速发展,在老城区之外扩建新城区而形成的。因新的城市形态产生于不断“违制”的过程中,各国在政治上又处于分裂状态,故在城市规划方面不可能有统一的体制或模式,都是因地制宜地向外发展。《考工记·匠人》所载回字形内城外郭的方正布局没有现实的例证,“西边小城联结东边大郭”的格局成为这一时期都邑布局之主流的看法

也未得到考古学上的证明。内城外郭只是相对而言,以主要诸侯国都邑为主的各城邑在城郭安排上极具灵活性,小城之一面或两面城垣利用大城城垣的做法较为普遍,城郭分立的例子也并不鲜见。因此,将这一时期的城郭布局概括为“两城制”

也未得到考古学上的证明。内城外郭只是相对而言,以主要诸侯国都邑为主的各城邑在城郭安排上极具灵活性,小城之一面或两面城垣利用大城城垣的做法较为普遍,城郭分立的例子也并不鲜见。因此,将这一时期的城郭布局概括为“两城制”

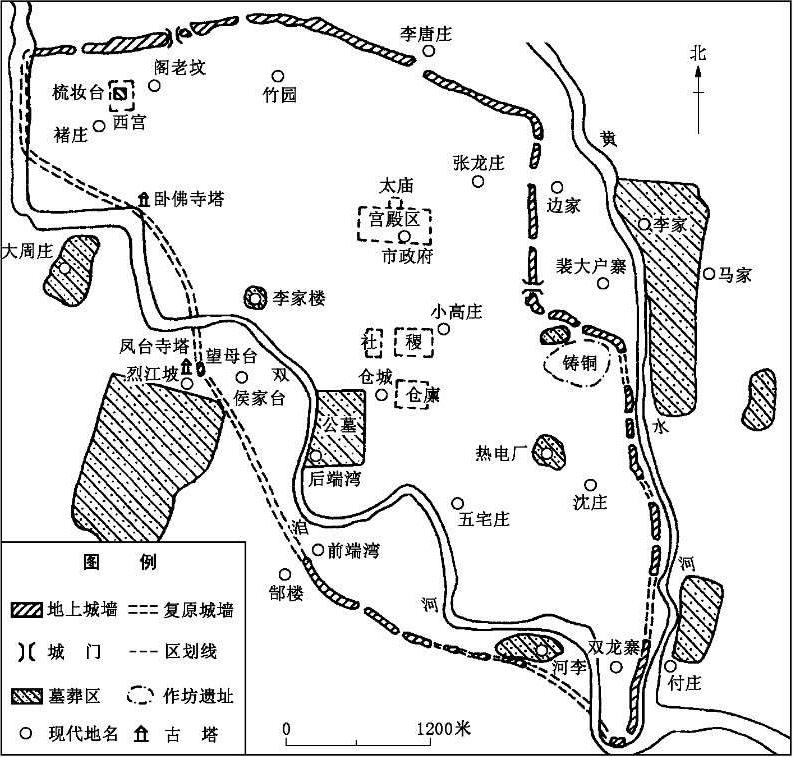

是十分恰切的。同时,虽然主体建筑已有按中轴线布置的意向,但多着眼于宫殿区局部,如邯郸赵王城以龙台为核心的宫殿区中轴线布局、燕下都以武阳台为中心的宫殿中轴规划等。总的看来,此期尚未形成像后世那样较为严格、规整的都城中轴线布局,对于宫殿区以外的建筑并无严格的规划和安排。

是十分恰切的。同时,虽然主体建筑已有按中轴线布置的意向,但多着眼于宫殿区局部,如邯郸赵王城以龙台为核心的宫殿区中轴线布局、燕下都以武阳台为中心的宫殿中轴规划等。总的看来,此期尚未形成像后世那样较为严格、规整的都城中轴线布局,对于宫殿区以外的建筑并无严格的规划和安排。

三 、城郭布局的形成

春秋战国时期兴起的筑城运动,本身就是对旧的等级城制的冲击和破坏。其表现形式除了“违制”营建新城和扩大城邑规模之外,还表现在对既有的城邑结构布局进行变革,以适应新的政治、经济、军事形势的需要。城郭布局的出现就是其中最具代表性的组成部分。

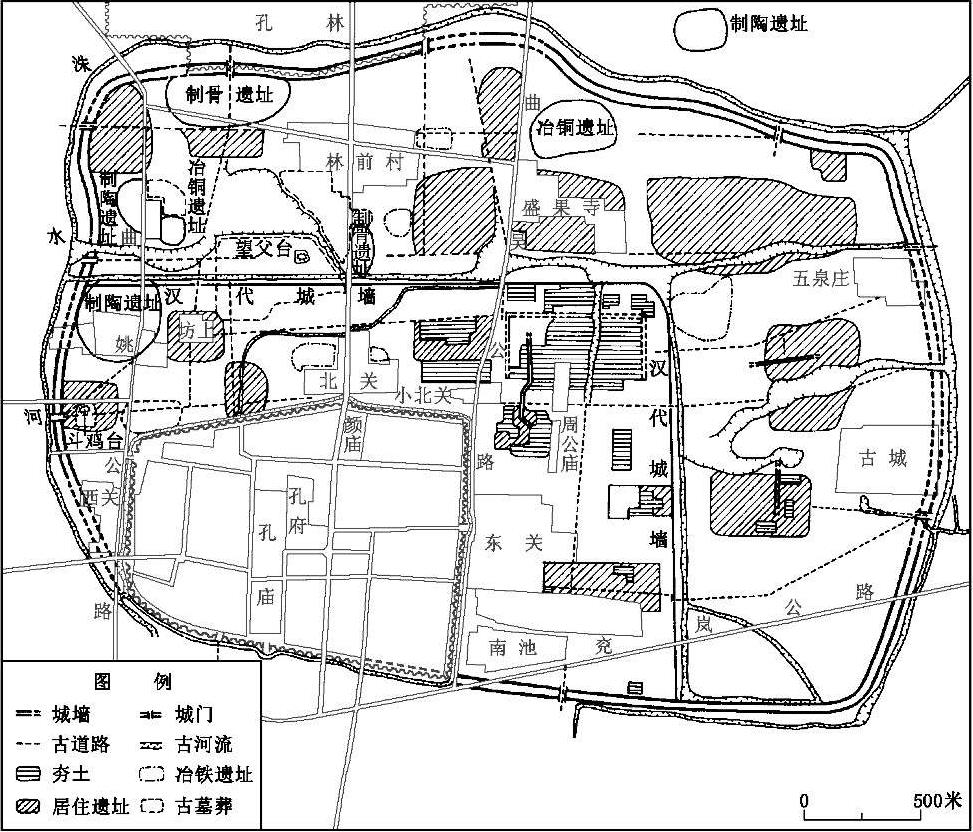

依考古发现,始建于春秋时期的城址已多见有城郭布局。曲阜鲁都(图2-5)的内城尚未发现,现存大城(郭城)的始建年代约当两周之交或稍晚;据文献知郑都新郑(图2-6)在春秋中期已有郭城

,现已被考古发现所证明。《左传》中所记修筑郭城之举最早见于公元前648年

,现已被考古发现所证明。《左传》中所记修筑郭城之举最早见于公元前648年

。可知至少到春秋中期,诸侯国都城已较为普遍地兴筑起外郭城了。进入春秋晚期以至战国,则普通城邑也多有城郭了。

。可知至少到春秋中期,诸侯国都城已较为普遍地兴筑起外郭城了。进入春秋晚期以至战国,则普通城邑也多有城郭了。

图 2-5 曲阜鲁国故城(根据《中国考古学·两周卷》图7-10改绘)

图 2-6 新郑郑韩故城(马俊才:《郑、韩两都平面布局初论》)

外郭的筑建多是伴随着旧城的改造与扩建同时进行的,战国时期兴建的城池则直接采用了城郭兼备的形式。从这个意义上讲,郭是等级城制的破坏形式。在政治上礼崩乐坏、战事纷起这一大的社会环境下,郭这种坐落于城外的另一重城垣,首先应是出于军事防御的目的而营建的。如前引《左传》所载“诸侯城卫楚丘之郛”,下文即明记其缘由:“惧狄难也”,类似记载数见于该书。考古发现中筑于外郭城上的各种高台楼橹遗迹更是屡见不鲜,从中都可见外郭城的军事性质。另一方面,春秋战国时期人口的增长及大量集中于城市,以及随之而来的市民社会地位的提高、城市经济的发展,既为外郭城的筑建提供了必需的人力与物力,同时也是促使其产生的一大动力。

所谓“造郭以守民”之“守民”,恰切地道出了外郭城筑建的社会经济和军事意义。

所谓“造郭以守民”之“守民”,恰切地道出了外郭城筑建的社会经济和军事意义。

从中原早期王朝以宫庙为核心的政治性都邑到由主要作为政治中心的城和主要作为经济中心的郭两大部分共同组成城市,这是与郡县城的出现并列的、昭示着春秋战国城市性质转变的最重要的标志之一。随着城市商品经济的发展,人口大量流入城市,城市中各种手工业作坊日益增多,市场在不断扩展。扩大了的城市中,不仅产生了新的功能分区,城区的用地比例也随之发生变化。这就是位于郭内的闾里及工商业迅速增长,特别是“市”已发展为城市各阶层居民进行公共交换甚至社会活动的场所,成为城区内的一个极其重要的组成部分。而主要位于宫城内的宫室用地虽相应地有所扩大,但与郭城相比则又相对地有所减少。可以说,把“城”与“市”凝为一体的城市是在此期开始出现的。

与前代相比,这一时期城市所具备的经济职能是颇令人瞩目的。不少都邑如齐都临淄、燕下都、秦都咸阳的宫殿区内或其近旁都分布着若干手工业作坊,有些规模甚大,性质重要,如临淄故城中铸造刀币的作坊遗址仅见于宫城之内。说明这一时期的官府手工业还占有较大的比重。同时私营工商业迅速发展,各都邑郭城内所发现的门类齐全的各种手工业作坊,大部分应属此类。与之相应的是商品经济的兴盛发达,其集中表现莫过于市场。市场不易留下确切的痕迹,故在考古发掘中较难辨识。

根据学者对出土陶文的考证分析,战国时期的齐、燕、秦等国的都城都设有若干市

根据学者对出土陶文的考证分析,战国时期的齐、燕、秦等国的都城都设有若干市

,可知这一阶段是实行一城多市制的。

,可知这一阶段是实行一城多市制的。

工商业的发达导致了城市经济的繁荣,《史记·苏秦列传》载:“临淄之中七万户……甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之涂,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬”

工商业的发达导致了城市经济的繁荣,《史记·苏秦列传》载:“临淄之中七万户……甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之涂,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬”

,一派升平景象。至此,城乡分化已脱离了半城半乡的初始状态,城市经济和城市生活达到非常繁荣和集中的程度,城市的发展进入了一个新的阶段。

,一派升平景象。至此,城乡分化已脱离了半城半乡的初始状态,城市经济和城市生活达到非常繁荣和集中的程度,城市的发展进入了一个新的阶段。

同时,城市的客观发展也导致了人们思想观念的转变,与前代迥异的新的城市划分标准应运而生。按西周时期的等级城制,王城及诸侯城称“国”,卿大夫采邑城称“都”,等而下之。这种划分城邑等级的标准完全是依据政治上宗法礼制的等级原则而定的。而在《管子》一书中,则已把城市人口的多寡作为分级的标准。人口多,城市规模大者称“国”;人口少,城市规模小者则称“都”。即所谓的“万室之国”“千室之都”。按人口来划分城市等级,实际上就是以城市的经济繁荣程度来体现当时“城以盛民”的新型城市的本质特征。

与城市经济的发展相对应,这一时期城市的居民构成也发生了很大的变化,新的民居规划逐渐形成。人身依附关系的松弛、人口自由流动的实现、两城制城郭布局的形成,逐渐使西周以来国、野间森严的界限趋于消弭,城市居民的身份进一步复杂化。这些都在一定程度上打破了中原早期王朝时期以血缘为纽带的聚族而居的城市居住区划,与之相应的较严格的民居规划与管理体制开始出现。首先是居民区从分散状态逐渐集中于郭城之内,郭城内分布着官署、居住区、手工业作坊和商业区。考古发现所见城外的近郊区除一些离宫、祭祀场所和少量贵族的宅第外,很少有一般的居民点。置民于郭,则外可御敌,内可防乱。从文献和陶文等出土材料所提供的情况看,郭城内的居民以里为基本的居住单位。这种新的居住单位,已是一种地域组织。里内的居民姓氏混杂,且多按职业分工划分居住区域,以利管理。《管子》即明确提出:“士农工商四民者,国之石民也。不可使杂处,杂处则其言哤,其事乱。是故圣王之处士必于闲燕,处农必就田壄,处工必就官府,处商必就市井。”

临淄所出土的陶文中有“陶里”“豆里”等字样

临淄所出土的陶文中有“陶里”“豆里”等字样

,证明这些里当分别是制陶和制做笾豆等竹木器的工匠集中居住之处。但同时聚族而居的传统仍有保留。从临淄出土的一些记氏的陶文看,“同里者大率同氏”

,证明这些里当分别是制陶和制做笾豆等竹木器的工匠集中居住之处。但同时聚族而居的传统仍有保留。从临淄出土的一些记氏的陶文看,“同里者大率同氏”

。实际上这种传统在我国历史上长期存在。由文献知,这一时期的里周围筑有密闭的围墙,里门称“闾”,设官吏管理。从《睡虎地秦墓竹简》所载内容看,管理一里事务的里正(长)负有摊派徭役、管理治安、监督户口、组织生产及管理防疫等职责。

。实际上这种传统在我国历史上长期存在。由文献知,这一时期的里周围筑有密闭的围墙,里门称“闾”,设官吏管理。从《睡虎地秦墓竹简》所载内容看,管理一里事务的里正(长)负有摊派徭役、管理治安、监督户口、组织生产及管理防疫等职责。

可见到了秦代,里已逐渐由地域组织演变为基层行政组织。

可见到了秦代,里已逐渐由地域组织演变为基层行政组织。

四、春秋至战国都邑格局的演变

总体上看,在考古发现所见东周城邑中,战国时期的城邑远较春秋时期的城邑为多。这一方面反映了战国时期的筑城运动以较之春秋时期更大的规模全面展开,同时,战国时期对春秋城邑进行的大规模的增筑和改建,使许多春秋时期城邑遭到破坏,对其布局的复原成为不可能。单纯的春秋时期的城邑极为少见,因此我们对包括主要诸侯国都邑在内的春秋时期城邑面貌的认识较之战国时期城邑要薄弱得多。

一些学者主要依据文献资料对春秋时期的城郭布局进行了复原,认为将宫城置于郭城之中是这一时期城郭布局的正体。

如《春秋》中两次提及的鲁“城中城”之“中城”,一般认为应即鲁城内的宫城所在。如前所述,由《左传》《史记》中围城焚郭等事件所提供的线索,知春秋姜齐都城也是郭内有宫城,且位于中心地带。这一推断在考古学上亦有线索可寻。春秋时期的新郑郑都,始建于春秋晚期的楚郢都纪南城、魏都安邑禹王城都大致有内城外郭的布局;文献所见卫都濮阳的布局也是城在郭内。

如《春秋》中两次提及的鲁“城中城”之“中城”,一般认为应即鲁城内的宫城所在。如前所述,由《左传》《史记》中围城焚郭等事件所提供的线索,知春秋姜齐都城也是郭内有宫城,且位于中心地带。这一推断在考古学上亦有线索可寻。春秋时期的新郑郑都,始建于春秋晚期的楚郢都纪南城、魏都安邑禹王城都大致有内城外郭的布局;文献所见卫都濮阳的布局也是城在郭内。

从现有的考古材料看,凡战国时期新建或改建的都邑,格局都为之一变,出现了将宫城迁至郭外或割取郭城的一部分为宫城的新布局。这种变化似乎还可以更为简洁地概括为从内外结构(内城外郭)变为并列结构(城郭并立)的形式。由上述介绍知,就城郭的相对位置而言,战国时期的列国都邑大体上可分为两类。一是宫城在郭城之外,如临淄齐故城、新郑郑韩故城、邯郸赵故城等;二是割取郭城的一部分为宫城,如曲阜鲁故城、易县燕下都

(利用河道分割宫城与郭城),楚都纪南城似乎也可归入此类。如果说内城外郭的格局是春秋时期“卫君”的最佳设防,那么随着社会矛盾的日益尖锐,各国统治者竭力使自己的栖身之所脱离居民区的包围并满足其恣意扩建宫室的奢欲,似乎就成为战国时期各国都邑新格局出现的主要原因。而军事、国防设施等的长足进步,也使宫城单独设防成为可能。伴随着主要诸侯国都邑规模的巨大化,宫城的规模也较之春秋时期大幅度扩展,构成了战国时期都邑建制的一个显著特点。

(利用河道分割宫城与郭城),楚都纪南城似乎也可归入此类。如果说内城外郭的格局是春秋时期“卫君”的最佳设防,那么随着社会矛盾的日益尖锐,各国统治者竭力使自己的栖身之所脱离居民区的包围并满足其恣意扩建宫室的奢欲,似乎就成为战国时期各国都邑新格局出现的主要原因。而军事、国防设施等的长足进步,也使宫城单独设防成为可能。伴随着主要诸侯国都邑规模的巨大化,宫城的规模也较之春秋时期大幅度扩展,构成了战国时期都邑建制的一个显著特点。

在墓葬制度上,春秋战国时期处于“族坟墓”制度开始走向衰落的阶段。从都邑中墓地的安排上看,春秋时期诸侯的陵墓同前代一样,一般比较集中地置于城内。这应同实行按宗法关系和昭穆制度来集中埋葬诸侯的“公墓制”有关。而战国时期,除东、西周君,燕、鲁等国外,列国公墓大都远离都城,各陵墓的分布范围也远为广大。这应是“公墓制”被破坏的结果。

可以说,在春秋战国都邑的考古学研究中最困难但又最有必要的课题,就是由春秋至战国五百余年间以城郭布局为主线的都邑的转型与演变轨迹。但依据现有的考古资料还无法最终解决这一问题,这是今后的一个重要的研究课题。

总之,春秋战国城市的转型与发展为秦汉时代城市的进一步发展奠定了坚实的基础。但以往关于中国古代都城发展史的论述,大都认为春秋战国这一阶段的都城形态是承上启下、一脉相承的。杨宽和刘庆柱两位先生尽管就中国古代都城的发展模式有过多轮不同意见的交锋

,但在这一问题上却有着一致的看法。杨宽认为“从西周到西汉是西城连结东郭的时期”,这种西城东郭的制度,是礼制在都城规划上的反映,它“不但为春秋战国时代中原各诸侯国先后采用,而且也为秦都咸阳和西汉都城长安所沿袭”

,但在这一问题上却有着一致的看法。杨宽认为“从西周到西汉是西城连结东郭的时期”,这种西城东郭的制度,是礼制在都城规划上的反映,它“不但为春秋战国时代中原各诸侯国先后采用,而且也为秦都咸阳和西汉都城长安所沿袭”

。刘庆柱则提出了从史前时代方国或邦国的“单城制”,到夏商周王国时代的“双城制”,再到秦汉至明清帝国时代的“三城制”的演化模式

。刘庆柱则提出了从史前时代方国或邦国的“单城制”,到夏商周王国时代的“双城制”,再到秦汉至明清帝国时代的“三城制”的演化模式

。通过对秦汉时代都邑的分析,我们知道春秋战国时期城郭布局的兴盛和形态变化,在中国古代都城发展史上,是前无古人后无来者的。它似乎只是特定历史时期的产物,并非都邑单线进化史上一个必然的链条。

。通过对秦汉时代都邑的分析,我们知道春秋战国时期城郭布局的兴盛和形态变化,在中国古代都城发展史上,是前无古人后无来者的。它似乎只是特定历史时期的产物,并非都邑单线进化史上一个必然的链条。

(按:本文选自许宏先生的著作《先秦城邑考古》上编之第六章第九节“城市形态及其社会意义”,非常感谢许宏先生授权在本集刊上转载!)

[1] Nancy S.Steinhardt, Chinese Imperial City Planning , University of Hawaii Press, Honolulu,1990,p.43.