| 第二封信 |

钢铁年代

鞍钢1号高炉(鞍钢供图)

你好,共和国。

退休已经30多年了,中央电视台的《新闻联播》,仍是我每天晚上必看的节目。为啥呢?就为看国徽。

我至今还记得,那是在1951年,我刚刚进入沈阳第一机器厂当工人。上级突然来了命令,让我们厂铸造新中国第一枚金属国徽。这么光荣的任务咋能落在我们头上呢?老师傅们都自豪地说:“那是当然,咱厂的铸造技术在全国可是头一号!”

这么重要的任务当然还轮不到我,还得靠焦百顺、陈喜芝、曹富、陈国俊那些技术顶尖的老工人。我印象最深的是在铸造国徽的日子里,攻关小组的师傅们几乎每天都通宵达旦地工作,铸造车间也常常彻夜灯火通明,人声鼎沸。为了节省时间、抓紧工作,很多工人都吃住在工厂车间,饿了就吃口干粮、咬口咸菜,困了就在厂房里和衣而眠。

虽然没有亲身参与,可新中国第一枚国徽就出在我们厂,还是让我感到荣耀。在电视里看到,当年我们厂生产的这枚直径2米的大国徽仍然挂在天安门城楼上,依旧闪着光,我心里真是美极了。

对了,我们厂后来改名叫沈阳第一机床厂了,现在又进一步壮大成为沈阳机床集团了。厂子已经不在原来的位置,厂房也越来越漂亮了。有一次,我们几个退休的工人去新厂参观,看着那些先进的设备,我都不敢用手摸,生怕把这些宝贝弄坏了。车间里干净整洁,工人们身上也是干干净净的,真羡慕这些年轻的工人,他们是赶上好时候了。

我也是赶上好时候了。虽然那时候工作条件艰苦,可是人人心里都有那么一股劲,因为我们心里知道,我们厂是全国数得着的,遇到重大任务,就必须由我们来完成,我们创造的每一个成果都是在为国家争光争气。

那是共和国最年轻的时候,也是我最美好的时光。

流金岁月

1

2017年5月2日清晨5时50分,全球无数关注的目光聚焦广东珠江口的伶仃洋海域。

世界瞩目的超级工程港珠澳大桥将在这里开始最终的接头安装。一个昼夜的不眠不休,连续17个小时的海上作业,安装精准完成。港珠澳大桥主体工程由此全线贯通。

港珠澳大桥,全长55公里,由跨海桥梁和海底隧道组成,是目前世界上最长的跨海大桥,堪称世界桥梁建设史上的巅峰之作。

在这项超级工程中,人们发现了众多辽宁元素:

由鞍钢集团提供的17万吨桥梁钢全部应用在大桥主体工程上,成为大桥名副其实的主心骨;东北大学研制的新一代控轧控冷制钢工艺,有效满足了桥梁钢高强度和高韧性的需求;中科院金属所的高性能涂层钢筋技术,保障大桥的耐久性达到120年;盘锦禹王防水建材集团有限公司生产的33个巨型管节,水下沉放后“滴水不漏”,攻克了前所未有的世界级难题……

这其中,我们要重点说说鞍钢,说说鞍钢和“中国桥”的故事。

故事要从半个多世纪前说起。1956年,新中国做出了在南京建设长江大桥、贯通京沪铁路线的决定。但当时,符合设计要求的桥梁钢在国内却是空白。由于南京长江大桥的钢梁跨度长达160米,又是公路、铁路两用桥,对钢材的要求极高。鉴于我国当时无法生产这样高强度的合金钢,便从苏联订购了上万吨钢材。结果问题就来了,供应的钢材一部分不符合质量要求,即使经过修磨仍不能使用,为确保大桥质量,只能报废不用。

2017年5月2日,

世界瞩目的超级工程港珠澳大桥。在这项超级工程中,人们发现了众多辽宁元素。其中,由鞍钢集团提供的17万吨桥梁钢成为珠港澳大桥——目前世界上最长的跨海大桥的主心骨。(视觉中国供图)

面对压力,中国政府坚定了走自力更生道路的决心。1961年下半年,国家决定大桥钢梁所用钢材不再进口,鞍山钢铁公司被委任完成新型钢材的研制。在一无经验、二无技术,材料、装备水平也相对落后的条件下,鞍钢人硬是凭借艰苦奋斗的精神,依靠自己的力量,经过一年多的反复试验,将建桥所需的16锰低合金桥梁钢成材率由25%上升至70%,最终生产出6.6万吨优质钢材,这批钢材也因此被称为“争气钢”。

半个多世纪过去了,鞍钢的桥梁用钢不仅撑起了中国桥梁的半壁江山,还远涉重洋,飞架在世界多个国家的江河之上,经受住了严寒和高温高湿环境的考验。鞍钢自主研发的高性能、免涂装耐候、耐海洋气候三大系列48个牌号的新一代桥梁钢,实现了全品种、全规格覆盖,已在港珠澳大桥、沪通铁路长江大桥、美国阿拉斯加耐候大桥、“一带一路”中马友谊大桥、中俄黑河大桥等国内外86座重大桥梁工程上成功应用。这其中,更值得一提的是,中标美国纽约大桥、德国莱茵河大桥等项目,在国际钢铁、桥梁行业引起强烈反响,向世人展示了鞍钢桥梁钢的实力。可以说,鞍钢桥梁用钢的质量已经跻身世界前列!

如果说当年南京长江大桥上的那块钢可以叫作“争气钢”,今天港珠澳大桥上的这块钢就应该叫作“振兴钢”。

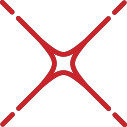

1953年10月27日

中国第一座无缝钢管厂——鞍钢无缝钢管厂,1952年7月14日正式动工。1953年10月27日,无缝钢管厂生产出中国第一根无缝钢管。(CICphoto新华社记者摄)

鞍钢被称为“共和国钢铁长子”“新中国钢铁工业的摇篮”。

翻阅鞍钢的历史会发现,70年来,从它那里传来的每一个消息,始终都会令国人瞩目和振奋:

1948年2月19日,鞍山解放。经过抢运设备、护厂斗争、献交器材和抢修恢复等一系列艰苦卓绝的工作,在被日本人讥讽为“只能种高粱”的一片废墟上,鞍钢站立起来。

1949年7月9日,鞍山钢铁公司举行盛大的开工典礼,中共中央送来了“为工业中国而斗争”的锦旗,这标志着中国共产党领导下的第一个钢铁联合企业正式开工生产,也标志着实现祖国工业化从鞍钢起步。

中华人民共和国建立之初,鞍钢被列为全国恢复建设的重中之重。1953年3月,我国第一座自动化的、最大的炼铁炉——鞍钢8号炼铁炉点火,并出了第一炉铁水;1953年10月27日,我国第一根无缝钢管在鞍钢无缝钢管厂试轧成功,改变了中华人民共和国成立之初无缝钢管从国外进口的状况;1953年11月30日,鞍钢大型轧钢厂成功轧出我国第一根大型钢材。至此,“矿山炼铁”“高炉炼钢”“平炉轧钢”这三大国家“一五”期间重大工业项目均提前完成,毛泽东主席闻讯后给鞍钢发来电报,称这是“1953年我国重工业发展中的三大重大事件”。

我国第一艘30万吨超大型油轮、第一座自升式钻井平台、第一艘远洋破冰船、第一艘耐蚀钢示范油轮、第一艘全球最大的2.2万箱超大型集装箱船、第一座全球最先进的“蓝鲸1号”超深水半潜海洋平台,这些全国乃至全球第一的项目都有鞍钢的身影。

今天的鞍钢集团已经成为具备3900万吨钢的生产能力,可生产3000个牌号、60000多个规格,具有高技术含量、高附加值的钢铁、钒钛精品的中国最大钢轨、船板生产企业,世界最大的产钒企业,中国最大的钛原料和重要的钛白粉生产基地。

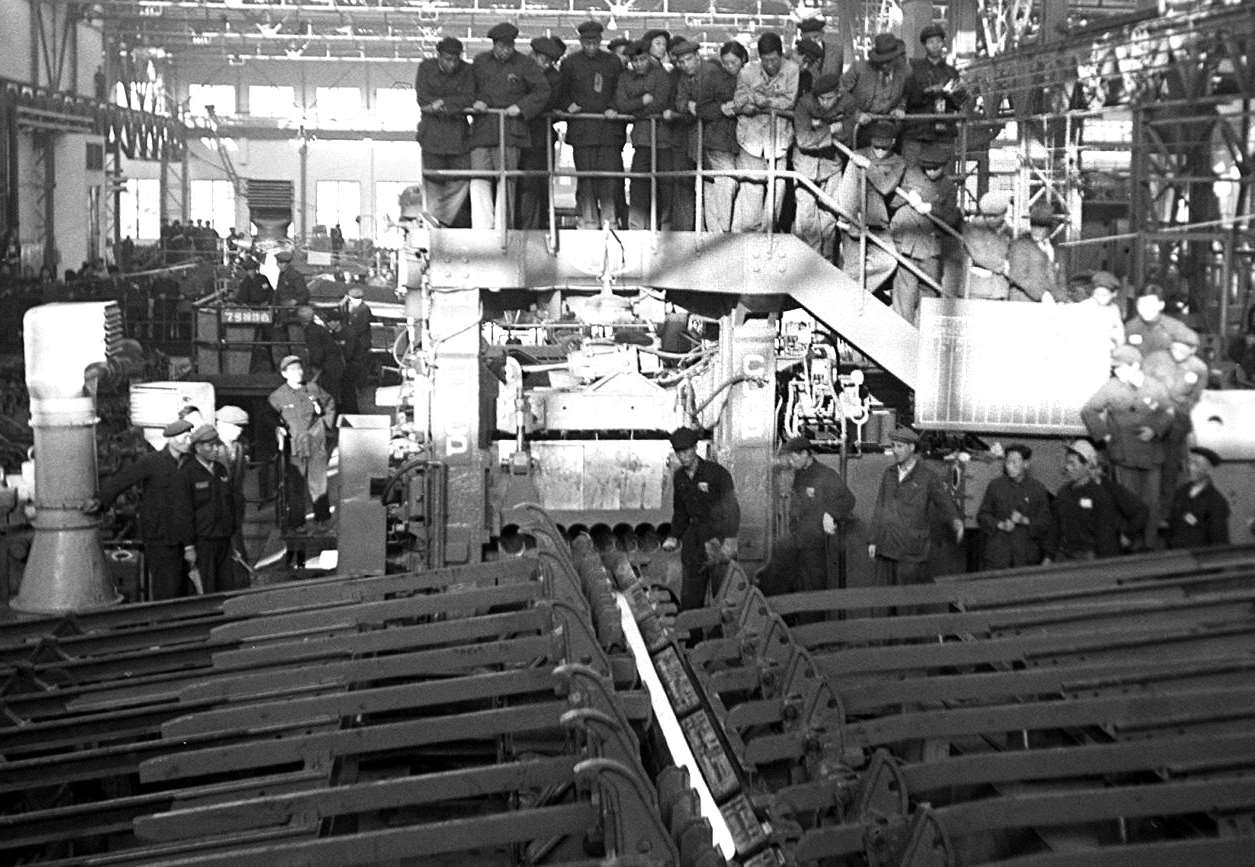

2006年5月19日

鞍钢2150ASP炼钢—连铸—连轧工艺生产线成立于2006年5月19日,是国内首条拥有完全自主知识产权的集“炼钢—连铸—连轧”多工艺于一体的高效、紧凑、节能和可持续发展型的现代化短流程生产线。

图为鞍钢2150ASP热连轧生产线生产现场。(鞍钢供图)

70年前的共和国钢铁长子,70年后依然是国家建设的脊梁!

2

与鞍钢同样为共和国赢得荣耀的企业在辽宁还有很多。

工业化是一个国家独立和富强的必要条件,辽宁作为国家的重要工业地区,一个以制造业为主的工业大省,成为国家第一个五年计划时期大规模进行经济建设的重点地区、新中国建设的第一个重工业基地,苏联帮助中国设计的“一五”时期156项重工业建设的重点工程,其中有24项安排在了辽宁。这正是辽宁“共和国工业长子”称号的由来。

到处是热火朝天的繁忙景象,到处是机器轰鸣的建设场面,辽宁迎来了它最初的光荣与梦想:以机械工业为中心的沈阳,以沿海工业为中心的大连,“钢都”鞍山,“煤都”抚顺,“煤铁之城”本溪,“煤电之城”阜新,在全国享有盛名。1957年,辽宁工业总产值达94.4亿元,居全国第二位;重工业产值达71.6亿元,居全国第一位;在主要工业品中,钢、生铁、钢材、纯碱、烧碱、变压器等的产量占全国产量的一半以上,原油、发电量、水泥、平板玻璃、合成氮、金属切削机床等的产量占全国产量的三分之一左右。

全国支援辽宁建设,辽宁也给予了它作为“长子”最大的贡献,不仅为国家建设提供了大量的物资和装备,为建设独立完整的工业体系和国民经济体系做出了历史性贡献,还向全国输送了大量的人才和技术。

在这里,我们还想讲讲“三线”的故事。

“三线建设”是中共中央于20世纪60年代中期做出的一项重大战略决策,是在当时国际局势日趋紧张的情况下,为加强战备,逐步改变我国生产力布局的一次由东向西转移的战略大调整,建设的重点在西南、西北。从1964年至1980年,国家在属于三线地区的13个省和自治区的中西部投入了占同期全国基本建设总投资40%多的人力、物力、财力,400万工人、干部、知识分子、解放军官兵在“好人好马上三线”的时代召唤下,跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,用艰辛、血汗和生命,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。这其中,辽宁省是全国支援建设三线人数最多的省份,也是全国在西北、西南建三线工厂最多的省份;沈阳则是全国支援三线建设人数最多的城市,也是建三线工厂最多的城市,沈阳的近百家大中型企业在三线建了新厂。

至今,在西北、西南的一些工业城市里,还会见到很多操着辽宁口音、爱吃东北大米的老工人,他们把自己最美好的年华留在了那里,践行了自己“献完青春献子孙”的承诺,也把辽宁人的长子情怀播撒在了祖国更广阔的土地上。

从那时起,众多令人瞩目的“新中国第一”在辽宁诞生:

1951年 ,我国第一条航空轮胎。

1952年 ,我国第一台五吨蒸汽锤。

1952年 ,我国第一台1000米钻机。

1952年 ,我国第一台20000千伏安变压器。

1953年 ,我国第一座最大的机械化露天煤矿。

1953年 ,我国第一台24行机引播种机。

1953年 ,我国第一根无缝钢管。

1954年 ,我国第一台7000千瓦水轮机。

1954年 ,我国第一台卧式镗床。

1955年 ,我国第一台250吨塔式起重机。

1956年 ,我国第一台喷气式航空发动机。

1956年 ,我国第一架喷气式战斗机歼-5。

1956年 ,我国第一台自行设计的蒸汽机车。

1956年 ,我国第一台自行设计的2000吨油压机。

1957年 ,我国第一台轮式拖拉机“鸭绿江一号”。

1957年 ,我国第一台50500千伏安变压器。

1958年 ,我国第一架喷气式教练机——歼教-1。

1958年 ,我国第一艘万吨级远洋货轮“跃进”号。

1958年 ,我国第一座超音速风洞FL-1。

1959年 ,我国第一架超音速战斗机歼-6。

1962年 ,我国第一批航空煤油。

1963年 ,我国第一台谷物联合收割机。

1963年 ,我国第一枚地空导弹。

1965年 ,我国第一台22万伏/12万千伏安大型超高压变压器。

1966年 ,我国第一架双倍音速战斗机歼-7。

1966年 ,我国第一艘常规动力导弹潜艇。

1969年 ,我国第一艘导弹驱逐舰。

1969年 ,我国第一架高空高速歼击机歼-8。

1969年 ,我国第一台电传动内燃机车。

1971年 ,我国第一艘核潜艇。

1971年 ,我国第一座自升式海上石油钻井平台。

1976年 ,我国第一艘5万吨级远洋油轮“西湖”号。

1976年 ,我国第一座现代化10万吨级深水油港。

1982年 ,我国第一台一米七大型联合轧机组。

1984年 ,我国第一架全天候高空高速歼击机歼-8Ⅱ。

1984年 ,我国第一台自行设计的人机会话型数控机床。

1984年 ,我国第一台50万伏/36万千伏安三相电力变压器。

1985年 ,我国第一台68吨矿用自卸汽车。

1985年 ,我国第一台水下机器人“海人一号”。

1985年 ,我国第一台二氧化碳离心压缩机。

1986年 ,我国第一艘11.5万吨穿梭油轮“兰希得·克纳森”号。

1987年 ,我国第一台5千瓦二氧化碳激光加工机。

1987年 ,我国第一台最大数控卧式钻镗。

1988年 ,我国第一台大马力东风4B型客运内燃机车。

1993年 ,我国第一艘自行设计建造的15万吨级货轮“萨玛琳达”号。

1993年 ,我国第一台便携式CTS—901条码质量检测仪。

1994年 ,我国第一台无缆水下机器人“探索者”号。

1994年 ,我国自行研制的第一台全身CT扫描机。

1996年 ,目前我国最大的三音速风洞FL-2。

2000年 ,我国第一款拥有整车自主知识产权的品牌轿车中华牌轿车。

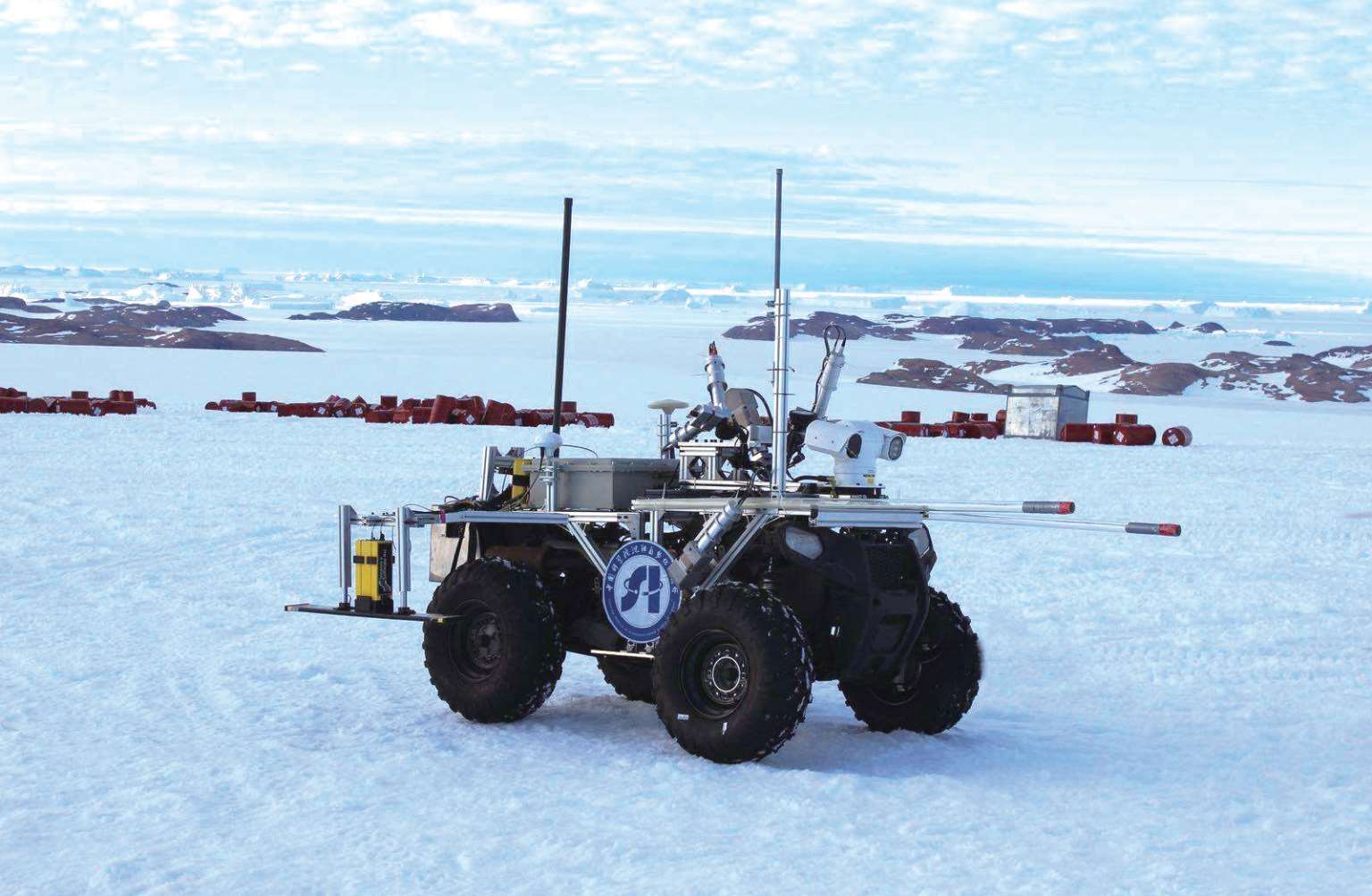

2017年11月8日

在我国第三十四次南极科考中,由中国科学院沈阳自动化研究所自主研发的探冰机器人成功执行了“南极埃默里冰架地形勘测”项目地面勘察现场试验任务。这是我国地面机器人首次投入极地考察冰盖探路应用。

2000年 ,我国第一台正负500千伏多换流变压器。

2001年 ,我国第一艘30万吨超大型油轮。

2005年 ,我国第一座也是全球最大的30万吨级浮船坞。

2008年 ,我国第一台国产大功率交流传动内燃机车和谐3型。

这一切的“第一”,既是辽宁的辉煌,更是共和国的辉煌。

3

辉煌一直持续至今。

“蛟龙闹海”是这些年里最令国人感到骄傲的科技盛事之一。

继2011年7月中国“蛟龙”号载人潜水器完成水下5000米级深潜试验后,2012年6月,“蛟龙”号在太平洋马里亚纳海沟创造了7062米的世界同类潜水器最大下潜深度。2013年以来,“蛟龙”号已经搭载数十位科学家在中国南海、东太平洋海盆区、西太平洋海沟区、西太平洋海山区、西南印度洋脊、西北印度洋脊等六大海区深潜。

“蛟龙”号是用于深海探测科考项目的自航式深潜器,可以执行水下考察、海底勘探、海底开发和打捞、救生等任务,并可以作为潜水员活动的水下作业基地,其下潜可带来较大经济回报。目前,世界上能够自主研制生产这种自航式深潜器的国家只有五个,那就是美国、法国、俄罗斯、日本和中国。中国是发展最晚的一个,却后来居上,“蛟龙”号的研制成功,意味着中国具备了载人到达全球99.8%以上海洋深处进行作业的能力,成为当前世界上下潜深度最大的作业型载人潜水器。“蛟龙”号是我国载人深潜发展历程中的一个重要里程碑,吹响了中国人进军深海的号角。

“蛟龙”与辽宁有关。“蛟龙”号控制系统就是由辽宁人设计完成的,他们是中科院沈阳自动化研究所的精英们。沈阳自动化所在水下机器人的研究领域一直处于国内领先水平,我国第一台遥控水下机器人“海人一号”和第一台无缆自治水下机器人都诞生在这里。“海人一号”就是由曾经担任沈阳自动化所所长、被称作中国“机器人之父”的蒋新松院士带领团队研制的。

2016年7月6日

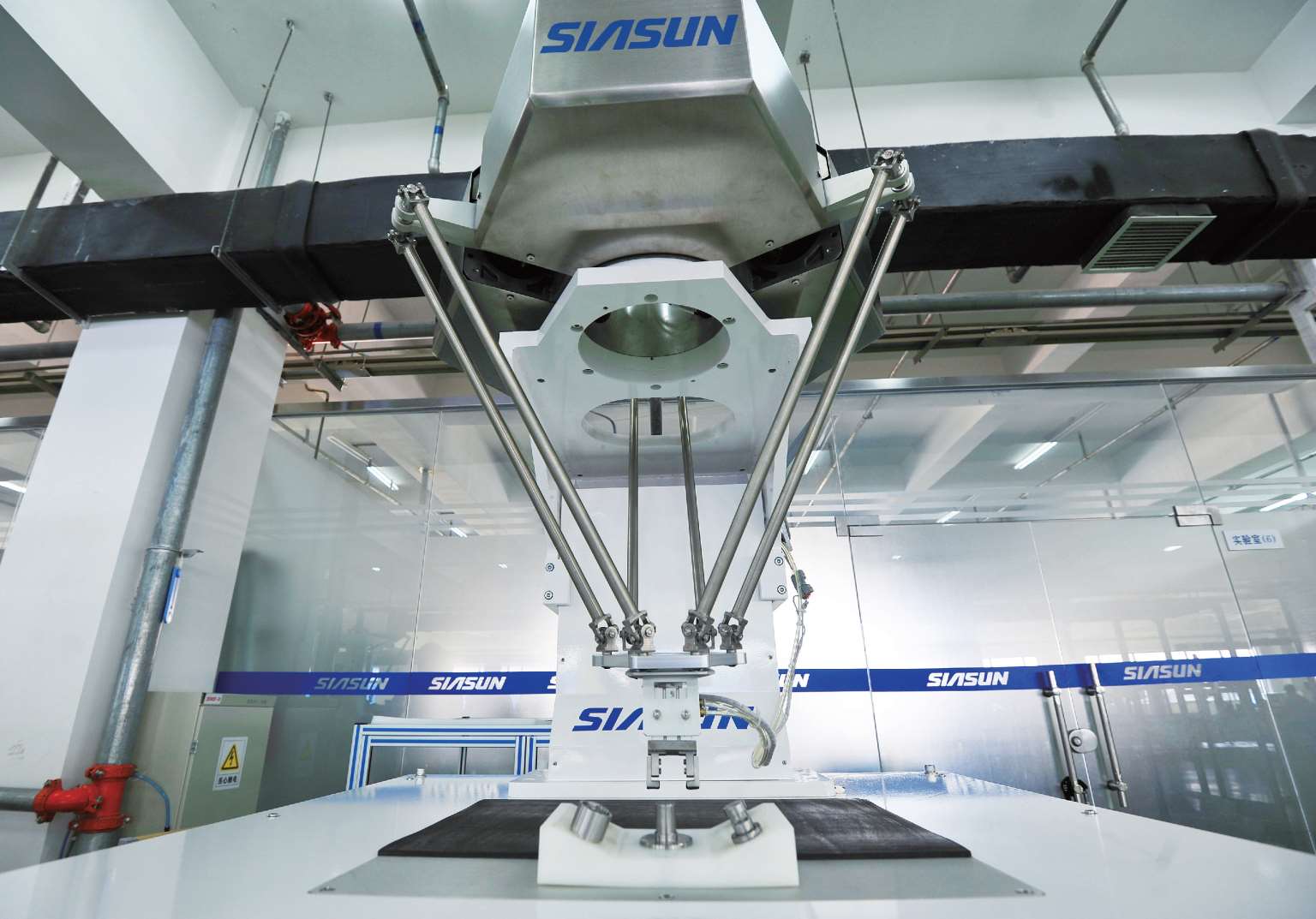

沈阳新松机器人自动化股份有限公司推出六轴并联机器人,标志着国内机器人控制领域进入了一个全新阶段。

还有一条“龙”,也与辽宁有关,那就是科技迷们熟知的“雪龙”号南极科考船,同样由沈阳自动化研究所研制生产,学名“长航程冰雪面漫游机器人”,也称“极地科考地面机器人”。

这两条龙的身后,正是进入新时代的辽宁制造崭新的形象。近年来,辽宁又有100多项代表当代国际先进水平的重大技术装备相继实现了国产化,填补了国内空白,比如百万吨乙烯裂解气压机组、特高压交直流输变电、大型船用曲轴、五轴联动高档数控机床、大型舰船用燃气轮机、系列大型盾构机……

4

少有一个地区和辽宁一样,成长的步伐与国家的产业发展历程高度契合,也少有一个地区如辽宁一样,在过去、现在和未来都承载着厚重的国家使命与期待。它见证了共和国工业从无到有、从小到大、跌宕起伏的波澜壮阔,更经历了老工业基地浴火重生、转型升级、几经磨砺的沧桑巨变,并以创新发展助推制造大国迈向制造强国,续写着新时代的新篇章。

何谓长子情怀?那就是不仅在新中国工业史上创下了无数辉煌,更在每一个历史时期,始终扛着一份国家使命,始终以打造国之重器为己任。

让辽宁的新型原材料和新型装备成为代表中国制造最响亮的名片,把辽宁制造的名字镌刻在国家的每一项超级工程上,这正是新时代辽宁人最大的荣耀与担当!