在“青救会”从事抗日斗争 杜嘉林

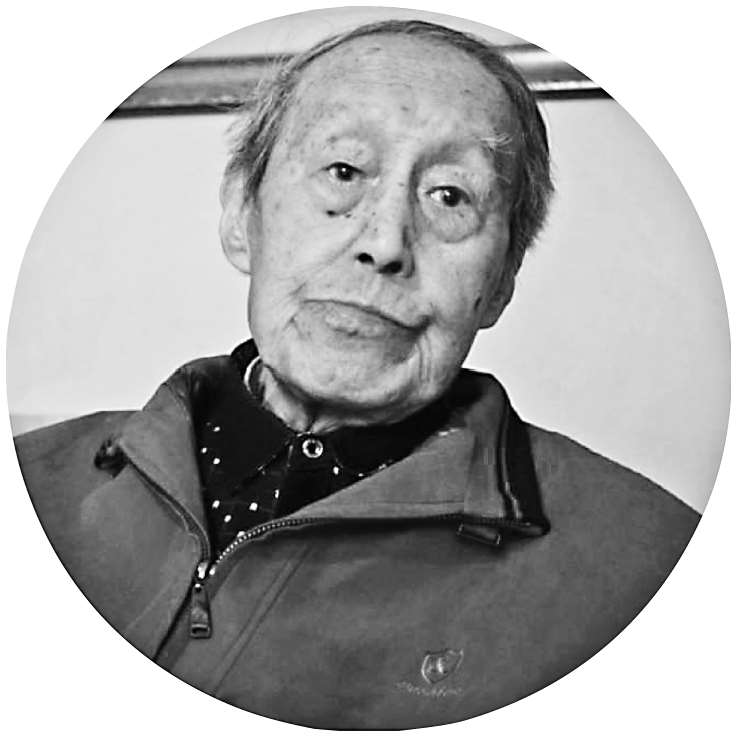

口述人:杜嘉林

采访人:张英凡、蔡青、赵雪凡

采访时间:2018年4月27日、5月27日

采访地点:无锡市梁溪区曹张新村老干部宿舍

整理人:张梦轩

老兵档案:杜嘉林,1922年7月生,山东莱州人。1935年随长辈闯关东,在哈尔滨做学徒,后返回家乡。1944年6月参加革命,同年8月加入中国共产党。1949年2月参加华东南下干部纵队,渡江后历任江宁县六区副书记,无锡市石油公司、市土产公司经理,市第二商业局、市交通局、市轻工业局局长,市计委、市经委副主任,市人大常委会专职委员等职务。1984年11月离休。2019年6月逝世。

我1922年7月10日出生在山东省掖县

大原镇杜家村。大原镇在县城北边,由五个很集中的村组成,杜家村有两百多户人家。我家有十口人,最初只有三亩地,父亲在哈尔滨打工,定期向家里汇款,一次有数十到一百块大洋。母亲是农民,她用父亲寄来的钱购买和承租土地,最终家里有十亩地。因为家里人多,生活条件一般,最初地少的时候,我们都吃不饱。

大原镇杜家村。大原镇在县城北边,由五个很集中的村组成,杜家村有两百多户人家。我家有十口人,最初只有三亩地,父亲在哈尔滨打工,定期向家里汇款,一次有数十到一百块大洋。母亲是农民,她用父亲寄来的钱购买和承租土地,最终家里有十亩地。因为家里人多,生活条件一般,最初地少的时候,我们都吃不饱。

我六岁时上学,一共读了七年书,其中四年是私塾,三年是新式学堂。私塾就在村里,以粮食作为学费。老师都是从外地请来的老先生。在私塾里要求背诵《三字经》《百家姓》,背不出文章就会被老师打手板。后来村里的资本家回乡办了新式学堂,学生上学用铅笔写字,学习语文、历史、地理、常识、算术、英文等课程,唯一没变的是,不会背书依旧会被打手板。读书是好事情,使我一生受益无穷。

1935年,我偷渡去东北找父亲。我先是乘船到烟台,再从烟台偷渡到东北,一路辗转,到了哈尔滨,住在南岗建设街,后面就是秋林公司。哈尔滨被掖县人称为“小掖县”,因为哈尔滨的山东人很多,而且大部分山东人又都来自掖县。父亲负责和俄罗斯人做生意,他会俄语,加上能力强,所以他的产品销量很好。我一开始在道外学做生意,后来在道里

十三道街的一家商铺里学做生意,同时也学习一些俄语。我在店内工作时,要穿西装打领带,外出就穿普通的服装。外出工作的次数不多,一般也就卸货时会喊我去帮忙。做生意有各种税,但是有税票,因为是大城市,日本人也不会胡乱向商铺要钱,不过日本军人买东西是从不付钱的。

十三道街的一家商铺里学做生意,同时也学习一些俄语。我在店内工作时,要穿西装打领带,外出就穿普通的服装。外出工作的次数不多,一般也就卸货时会喊我去帮忙。做生意有各种税,但是有税票,因为是大城市,日本人也不会胡乱向商铺要钱,不过日本军人买东西是从不付钱的。

哈尔滨供应的粮食都是粗粮,细粮和面粉等都没有供应,生活条件有些艰苦。但苦中作乐的是可以经常看电影,道外道里的电影院我都去过,常去的是道外正阳街

和许公路

和许公路

交界的平安电影院。我看的都是上海电影,像周璇、韩兰根、李丽华等人主演的电影,我大多看过。我也喜欢唱电影里的歌曲,特别是周璇的歌,有时候回家了也唱。我喜欢读书看报,当时哈尔滨的书店里不准卖进步作家的书,但是言情小说却很多,我看过张恨水写的所有小说。从报纸上我也能看到一些新闻,特别是关于抗联的事。

交界的平安电影院。我看的都是上海电影,像周璇、韩兰根、李丽华等人主演的电影,我大多看过。我也喜欢唱电影里的歌曲,特别是周璇的歌,有时候回家了也唱。我喜欢读书看报,当时哈尔滨的书店里不准卖进步作家的书,但是言情小说却很多,我看过张恨水写的所有小说。从报纸上我也能看到一些新闻,特别是关于抗联的事。

有时白天,穿着深黑蓝色制服的伪满警察会查我们的证件,那是一张小卡片,上面写有个人信息并贴有照片。伪满警察还会经常和日本关东军在晚上出来抓青年和抵抗组织的人,抓青年一是为了服兵役,二是去做劳工。我晚上都不敢出门,特别是1942年,日本人变得更加疯狂,于是我和父亲决定回家乡。回乡前一年,我结了婚。

1943年,我和父亲从东北回来时,山东已经被日本占领,有船通往东北。我们带着积蓄,从哈尔滨坐火车到大连,然后从大连坐船。火车是老式火车,中国人只能买普通车厢硬座,每节车厢都有一个日本兵。到了大连,要办手续,还得托当地有声望的掖县老乡买票,因为普通人买不到船票。我和父亲从龙口下了船,骑几个小时的自行车到了家乡。

我回到家乡时,日军已经占领了掖县,经常去村里“扫荡”。他们烧杀抢掠奸淫,无恶不作。我们村有户人家,日本人怀疑他们家有人参加了共产党,就放火烧了他们的房子。每当有日军出动“扫荡”时,就会有人送鸡毛信,一个村一个村传递情报,通知各村疏散百姓。家乡是平原,村民们就躲在树林里。此时,村里往往只留有村长负责接待,村长其实是八路军的人,主要任务是应付日本人和保护村民。

回到家乡后,经人介绍,我在村里担任小学教师。学校学的是共产党发的课本,内容都是关于抗日救国,老师们负责向孩子们灌输爱国思想。学校还有一位女教师。我们每个季度会领到数十斤粮食作为工资。我和身边的青年们都想参军抗日,把日本人赶出中国。我担任教师后,我们村的杜英普开始和我接触,他告诉我,有一个抗日组织,名叫共产党,将来打倒日本人后,会建立一个新中国。我心里本来就恨日本人,而且在东北时就听说过共产党的抗联部队,听他跟我讲这些,我也很想进一步了解。

1944年6月,我正式参加革命。同年8月,杜英普介绍我入党,没有预备期,党费以粮食代替。这时我才知道他是村党支部副书记,因为党员身份都是秘密的,连家人都不能知道。村支部一共有八个党员,其中三个是女党员,包括小学的那位女教师,她也去过哈尔滨。平时活动都是组织应对日军“扫荡”,讨论将来怎么建设国家的问题。之后村里党员人数逐渐增加,尤其是日本投降后。

胶东大部分地区都建有各界群众救国总会,下设四个分会:青救会、妇救会、工救会、农救会。入党后,我被选为掖县临城区青年救国会

会长,后来又调任梁郭区青救会会长。

会长,后来又调任梁郭区青救会会长。

青救会主要任务是组织进步青年进行爱国运动,同时动员青年参军。临城区有12个村,每个村我都去宣传动员。青救会下设武装部,有一百多人的民兵武装组织,武器有土枪、手榴弹、地雷等。枪支来自胶东兵工厂,手榴弹都是自己造的,威力不大。晚上组织民兵在墙上贴标语,向据点里的伪军喊话,让他们投降。每当得知有日军出城、向大原镇方向前进时,我就会组织青年们在路口埋地雷。埋好地雷,我们埋伏在远处,等日本人到了后就拉弦爆炸。我也拉过弦,因为得离很远,所以引线很长,一爆炸就赶紧撤走,具体爆炸效果并不知道。

1945年8月,上级向我们传达日本投降的消息,村里好多人走到马路上欢歌载舞,每个人都很高兴。八路军部队解放了掖县县城,我被调到掖县县城担任青救会会长。这时候,上级从胶东抽调大批干部随主力部队接收东北,原本也选中了我,可是我患上严重的肺病,只好留在家乡边养病边工作。

解放战争爆发后,国民党进攻山东解放区。与此同时,山东解放区进行了土地改革。土改前,上级组织指导土改工作的进行方式,要求我们发动贫下中农,没收地主土地和财产。我们村的大地主家有三百多亩地,被没收后分给贫下中农,最终留给地主家一亩多地,毕竟他们没有和国民党有过勾结,也没作过太大的恶。用了一年完成了土改,各地都处决了一些地主恶霸。

掖县被国民党占领后,我担任大原镇党委书记。经过土改,农民参军热情高涨,正好部队和国民党打仗需要兵源,就发动地方干部组织青年参军,并提出“保家卫国”的口号。我在大原镇动员了三百多个青年参军。我还动员亲戚、同学、好友参军,包括我弟弟,他在1947年参加了华野九纵,厦门解放后入选海军部队。我因组织大批青年参军而受到了军队和县委的表扬,县委书记胡宏

亲自为我颁发表彰奖状。我和胡书记关系不错,他在掖县的三年多都是在各个乡村工作,经常来我家,他是一个好人。除了组织青年参军,我们还负责为村里生活困难的家庭提供帮助,为烈士家属解决工作问题或为他们送去粮食。

亲自为我颁发表彰奖状。我和胡书记关系不错,他在掖县的三年多都是在各个乡村工作,经常来我家,他是一个好人。除了组织青年参军,我们还负责为村里生活困难的家庭提供帮助,为烈士家属解决工作问题或为他们送去粮食。

在此之后,我担任过临城区委副书记,组织群众支援莱阳、掖县、潍县

、济南等战役前线。我们帮助军队在前线抢运伤员去医院,用小车推着粮食为部队送军粮。军粮是每年缴纳的公粮,不够的部分就向各户征集,包括蔬菜、猪肉等,老百姓宁愿自己吃不饱,也不会让战士们饿着。此外我们还制作军鞋、军装等送到前线。

、济南等战役前线。我们帮助军队在前线抢运伤员去医院,用小车推着粮食为部队送军粮。军粮是每年缴纳的公粮,不够的部分就向各户征集,包括蔬菜、猪肉等,老百姓宁愿自己吃不饱,也不会让战士们饿着。此外我们还制作军鞋、军装等送到前线。

1949年2月,我被选入华东南下干部纵队第4支队。第4支队都是胶东地区干部,掖县派出由县委书记胡宏带领的108名干部。3月底到了扬州,我们在扬州待了二十多天,主要是学习政策。1949年4月21日晚上,从扬州乘小船渡江,后从镇江前往江宁。掖县的干部负责整建制接收江宁县政权,胡宏同志担任江宁县委书记。

4月24日到达江宁县时,江宁各级政府都只剩下空空的办公楼。上级任命我为县六区区委副书记,我们负责清点国民党江宁县六区政府所丢下的各类财产、房屋、档案等。有新中国成立前的地下党员来要求恢复组织关系,但这不可能随便接收,得将他的基本情况上报给上级,请他们审查。还有组织上事先安排好当地进步人士同我们联系,但由于双方互不相识,仍要先审核再接收。

4月28日,江宁县人民政府正式成立。刚开始时,由于有国民党残余势力存在,他们不断传播共产党的谣言,老百姓还不敢接近我们。我们去各村了解情况,联系群众,通过在各村建立政治上可靠的人士来联系村民,逐渐建立基层农会等组织。不到半年,我被调到江宁县政府担任秘书长。由于山东很多人家都有童养媳,所以大家结婚早,很多干部南下后纷纷要求离婚。一天晚上,胡宏书记见我心情不太好,就问我怎么了。我告诉他:“我夫人还在山东,没有一起南下。”他跟我说:“你可不要离婚,我帮你想办法。”他帮我通过组织,将我夫人调到无锡工作。

1950年我被调到无锡市石油公司担任经理,后来我先后在无锡市土产公司、市第二商业局、市服务局、市交通局和纺织工业局等单位任职。1977年起,我先后任市计划委员会副主任、市财办副主任、市人大常委会经济委员会副主任等职务,1984年11月离休。