九岁参加新四军的看护员 段立方

口述人:段立方

采访人员:张英凡、杨亚男

采访时间:2019年11月30日、2020年1月7日

采访地点:无锡市钱巷军休所

整理人:杨亚男

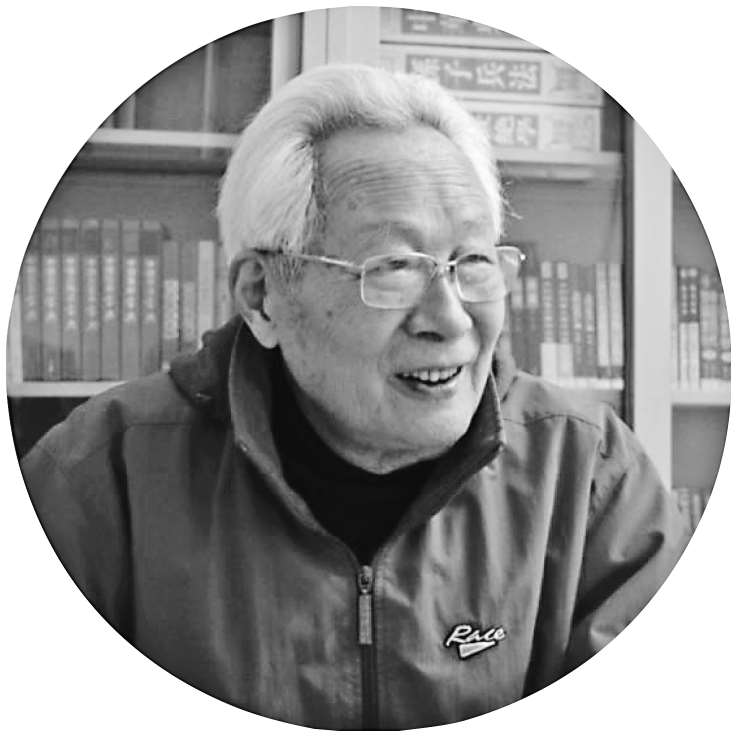

老兵档案:段立方

,1935年3月生,山东曹县人。1944年4月参加新四军第4师,在战地医院担任看护员。1955年被授予少尉军衔,后晋升中尉军衔,荣获解放奖章。1956年2月入党。1963年转业,先后担任无锡县文化局局长、无锡县政协秘书长等职务,1995年离休。

,1935年3月生,山东曹县人。1944年4月参加新四军第4师,在战地医院担任看护员。1955年被授予少尉军衔,后晋升中尉军衔,荣获解放奖章。1956年2月入党。1963年转业,先后担任无锡县文化局局长、无锡县政协秘书长等职务,1995年离休。

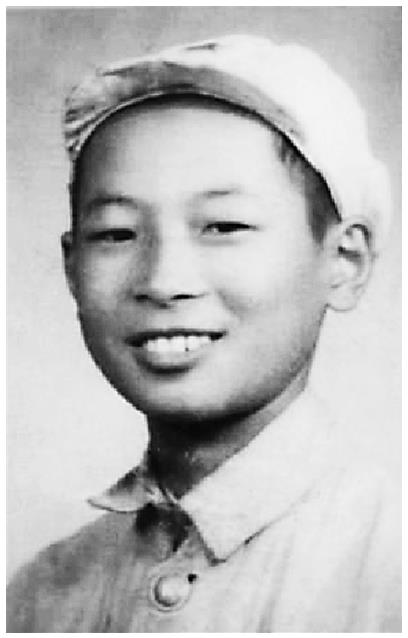

我是1935年农历2月13日出生于山东省曹县古营集乡东段庄,庄子大概有几十户人家。我爷爷说我们祖籍是山西,明洪武年间迁到这里的。我家里有父母、我和弟弟四人。按照族谱,我是“立”字辈。我出生时家里正好盖了新房,于是长辈们以谐音给我取名为新芳。参军后人们听到我这名字,一直以为我是小女孩,我也觉得不习惯,就改名为立方。

我们家是农民家庭,爷爷是村长,他有些文化,对我影响很大,鼓励我读书上学,家里只有我上学。我六岁时,爷爷送我去离村子四里路远的马庄小学读书,读书要交学费,以粮食相抵。学校很小,一个班级大概二十多人。学习的课本是国民政府的教材,内容很简单而且都是与生活相关的,我记得的课文有《大公鸡画竹叶》《小黄狗画梅花》。我放学回来以后到田里割草喂羊,羊卖了以后交学费。在学校里我读书认真,还积极参加学校运动会。1942年,曹县遭受了严重的蝗灾和干旱,蝗虫铺天盖地,老百姓根本没法赶走,它们吃光了庄稼,农民没了收入,生活十分困难。再加上曹县是国民党、八路军和日军相互拉锯的地带,战争比较频繁。

一次,我遇到日伪军的“扫荡”。听说日本人要来,村民们把一捆捆高粱靠在墙壁上,躲在里面,日本人来了之后,就用刺刀往里面戳。每家每户都很穷,没有粮食和家畜,他们转一圈就走了。

爷爷和国共双方都打过交道。有时候国民党来抓壮丁,让我爷爷陪着一家一户去找年轻人。八路军驻扎在村里时,爷爷组织村民们给他们烧饭吃。后来他们转移到其他地方,临走前八路军负责人要送给爷爷一匹马,爷爷没敢要,怕惹麻烦。

1942年的自然灾害让大多数的村民们外出谋生。和我们一起离开家乡的,有叔叔一家五口人以及表姑妈和表姑父王凤山二人,爷爷则留了下来。我们带着窝窝头等粮食,推着独轮车,也不知去哪里,只想着找一处太平的地方。走了好几天,一天傍晚,我们走到了安徽泗县周庄,那里是新四军的淮北根据地。第二天一大早,当地政府就来找我们了,见我们是难民,就很热情地跟我们说:“你们走到哪里都一样的,这里很太平,不如留下来吧!”我们心里很想有人能收留我们,一听对方这样讲,我们立马答应。当地政府问我们会什么手艺,听说父母会做馒头,于是资助我们开了一家馒头铺。

我父母开的这家店,每天都有很多顾客,我拎着篮子替父母去街头卖油条。政府见父母手艺很好,希望他们去部队,于是我父亲当了炊事员,母亲在学校当保育员。我父母先后参加了工作,家里就剩下我。母亲一位同事的儿子是淮北中学校长任崇高

的警卫员,1944年春天,他介绍我去找淮北中学教务处主任尹锡珍。

的警卫员,1944年春天,他介绍我去找淮北中学教务处主任尹锡珍。

教务处在一座教堂里,尹锡珍这个人非常好,而且很有同情心。我跟她讲了我的家庭条件后,她说:“你父母都参加了革命工作,你怎么办呢?我需要一个小孩来做通讯员,你愿不愿意在我这里?”之前母亲告诉我,不管领导说什么,我都要答应,所以我点点头,答应留下。第一天晚上,我在办公室里面将几把椅子拼起来睡觉,用尹主任的大衣做被子。过了两三天,我领到了灰色军装和被子,我住在她对面。学校是供给制的公办学校,吃饭都在学校食堂。夏天一天三顿,中午是干饭,早晚是粥。有时候有客人,尹主任就写个条子,让我送到伙房去,如果能有韭菜炒鸡蛋,那就是最好的了。尹主任在闲暇时教我学识字写字,对我十分关心。

淮北军分区战地医院也在周庄。战略反攻以后,伤病员增多,这时需要大量工作人员,我姑父王凤山在家乡是名中医,来到周庄后,很快就被安排进医院。我当勤务兵后没多久,也被调到医院当看护员。医院驻在庙和祠堂里,一进大庙,右边就是很高大的树,大树的下面有两只大白鹅,鹅是村民送给伤病员的补品,见到有生人来,鹅低头“嘎嘎”叫着跑来咬我。寺庙的大厅里有几十人,都是重伤员,他们疼痛厉害,这是我第一次见到战争的残酷。在大庙的一边有侧房,侧房就是手术室、医疗室。后面还有一个祠堂,里面有轻伤员。村里会动员村民来慰劳伤病员,老乡们来慰问的次数不算少,主要是慰劳重伤员,有时也会有剧团来慰问轻伤员。鹅杀了以后是给重伤员吃,我们是不能吃的,伤员伙食比我们好,有时会有鸡蛋。看护员们都比较小,大家称我们是“小鬼班”,一个班有六个人,年纪最大的16岁,我是最小的。

看护伤员是一件很考验耐心的事情,因为这些人都伤得很重。每个重伤员旁边都有一个孩子,给他们端水、端饭、倒尿盆,给他们打热水、擦身体,如有特殊情况立即报告医生。我们白天守护在他们身边,晚上八九点钟时,会有大人替我们值夜班。因为我们年纪小,值夜班会打瞌睡,还有一点是因为医院的领导会安排较为年长且有些文化的同志在晚上把我们集中起来学习文化,毕竟“小鬼班”都是些处在学龄阶段却没法上学的孩子。

我们离报社不远,经常有记者来采访战斗英雄。伤员情况稳定后转到祠堂,才能接受采访。祠堂有三间房子,再轻一点的伤员就会住进老百姓家里去养伤。这些人往往没住几天,就能重返战场。

我见过重伤员抢救无效后牺牲的,也见过重伤员经过手术后成为伤残军人,不能再上战场,一段时间后被转到荣军教养院。医院的病人换了很多批,“铁打的医院,流水的伤员”。

战争时期,部队药品很少,特别是止痛药、麻醉药。有次我照顾的那位伤病员疼得厉害,让我去喊医生。我去叫我姑父来给他针灸,因为针灸可以止痛的,但那位伤员不这样认为,反而开始骂人。医生离开后,他拿起棍子就打我,“乓啷”一下把我打倒。我只有十岁,整个大厅的人都为我打抱不平。后来我听说他是“解放战士”

,经过教育以后,愿意留在新四军部队抗日。但是他身上有军阀思想,旧部队的坏习惯没有改正。我也能理解他,因为他当时确实很痛。

,经过教育以后,愿意留在新四军部队抗日。但是他身上有军阀思想,旧部队的坏习惯没有改正。我也能理解他,因为他当时确实很痛。

从那一次我被打了后,上级认为我太小了,会被欺负,做看护员不安全,就让我改做后勤工作,洗纱布,把纱布晒干了卷起来,然后再消毒,重复用。我还负责取报纸——新四军4师《拂晓报》。部队战况和中央指示都会在报纸上登出来,所以它很受欢迎。我一个星期去报社取两三次报纸,送到病房和办公室。病房里有的伤员会叫我读给他们听,这些同志们很想知道前线的情况,很想知道整个抗日形势的发展情况。我有些字还不认识,所以读起来结结巴巴的。

抗战胜利后,部队占用的民房都还给了老乡,医院和学校都搬进城了。得知抗战胜利时,大家都很高兴,拉横幅、写标语,奔走相告,热烈庆祝。城里召开庆祝大会后,随即召开公审大会,枪毙了一些汉奸。

解放战争爆发后,新四军北撤,我被调到了华东驻鲁办事处,负责联络部队信息和部队的行动。我们主任是一个残废军人,一天到晚戴个大口罩,因为他的上颚被打掉了,但他还是坚持工作,我在他那里当通信兵。那个时候敌人不停追赶,我们日夜行军。到涟水的时候,已经是深夜了,敌人还在追。我们到一个村子里停下来,人很饿是不能走路的,村民烧了点饭给我们吃。1946年我11岁,白天走得很累,晚上就想睡觉,我一头扎在灶膛旁边,一会儿睡着了。饭没吃到一半,紧急集合了,声音都很小,不允许大声喊。大家把没吃完的饭往饭包里一倒,急忙悄悄集合走了。老乡把我们部队送出村里,回来后才发现灶膛边还有我,吓一跳,倘若被敌人发现可是要惹祸的。于是赶忙把我叫醒,带着我走。部队走到半路停下来检查人数,马上派一个人回去找我,

遇到我和老乡。归队后的好几天,我都是被谴责的对象,战友们都说:“你差一点当俘虏!”

上级要求我留在当地“打埋伏”,就是给些钱,把你寄养在村中一户人家,等将来部队回来了再归队。好心的战友告诉我千万不能答应这个事情,因为很多人永远都回不来。我吓坏了,向上级再三保证下次不会掉队。过了几天,单位叫我去送信给黄河大队。对方一看到来信,就对我说:“你别走啦,这信件内容是要求你留下。”那里是安全地带,我在那里当通讯员,工作了一年多。

1948年下半年,我到了第三野战军后勤政治部文工团,又穿起了军装。1955年,我被授予少尉军衔,随后组织上安排我去北京学习,1956年2月,我在学校入党。1959年,我晋升为中尉军官。1963年,我转业到无锡县,先后在文教系统和政协机关任职,1995年离休。