浴血攻打日军碉堡 樊 辉

口述人:樊 辉

采访人:王志龙、张英凡、郑敏、张楚昀、蔡青、李梦、袁子安

采访时间:2017年7月15日、7月24日

采访地点:无锡军分区第二干休所

整理人:张英凡

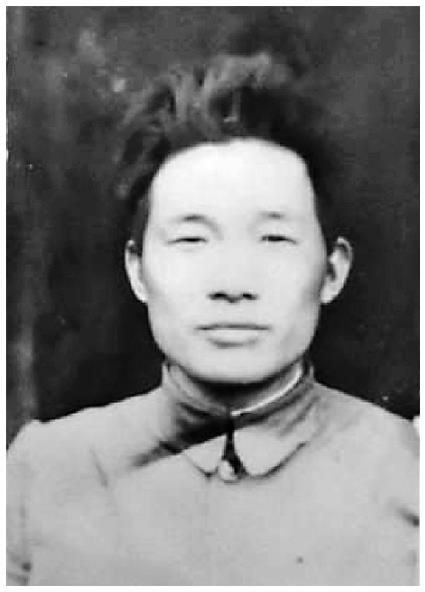

人物简介:樊辉,原名樊腊锁,1927年1月生,山西晋城人。1943年9月参加八路军决7团,1945年5月入党。参加过豫北战役、温县战斗、沁阳战斗、运城战役、太原战役、抗美援朝第五次战役。新中国成立后,历任179师535团团长、181师副师长、180师师长、60军副军长等职,1955年被授予大尉军衔,1962年晋升少校军衔,荣获三级解放勋章。1984年2月离休。

1926年腊月二十八,我出生在山西省晋城县柳树口乡

大掌村。村子里不到40户人家,没有地主。由于大伯在徐州当掌柜,所以我家经济状况良好。父亲弟兄五个,他排行第四,我是独生子。我四岁时,父亲去世。12岁时,母亲去世,我成了孤儿。二娘为人诚实,母亲在世时,和二娘关系较好,经常来往。母亲去世后,我寄养在二伯二娘家,帮他们家放牛。在二伯二娘家的生活只能勉强填饱肚子,他家有两个儿子,两个女儿,大的女儿已经出嫁,儿子们则在徐州打工。

大掌村。村子里不到40户人家,没有地主。由于大伯在徐州当掌柜,所以我家经济状况良好。父亲弟兄五个,他排行第四,我是独生子。我四岁时,父亲去世。12岁时,母亲去世,我成了孤儿。二娘为人诚实,母亲在世时,和二娘关系较好,经常来往。母亲去世后,我寄养在二伯二娘家,帮他们家放牛。在二伯二娘家的生活只能勉强填饱肚子,他家有两个儿子,两个女儿,大的女儿已经出嫁,儿子们则在徐州打工。

我上过几年学,学《四书》《千字文》等。学校没有名字,教室就在戏台下面,很简陋。老师是本村人,年纪很大。当时我们所有念过的书都要背诵,老师背对着我们听我们背书。如果背错了,老师会用烟袋的铜头敲我们脑袋,一敲便有一个包,回去后也不敢跟家长讲。如果背不出,会晚上跪在外面背。另一个体罚的工具是花椒树树干制成的木板,打得特别疼。我记得有一次和小伙伴一起把老师的木板藏了起来,后来被老师找到了,我们几个人被打得很疼。那时候上学都是断断续续的,不像现在这样。母亲去世后,我就回家放牛了。

小时候,离我家西北方向25里地的高都镇附近有日军,离我家大概有10到15里地的南岭,也有日军驻扎在山上。驻扎在山上的日军没水吃,就强迫周围的村子老百姓挑水,一般一个村两三人,我也去送过一次。日军让我们从山下差不多两三里地的南镇,用木桶挑水给他们。上山的石路很陡峭,挑一会就要休息。木桶会晃,我们也不敢洒出太多水,怕被日本人打。当我们挑水走到日军站岗的地方时,日本人会让你先喝一口,再放你进去,他们怕水里有毒。我那次进去的时候,还有中国人在里面挖战壕,日军扛着枪在一旁监督。我看到他们的据点,由三个三角形的碉堡围成,这样便于防御。我听周围的人说,日军部队里还有高丽人

。

。

20世纪40年代的社会环境是军队比较多,派系复杂,地痞流氓多。那几年闹饥荒。国民党军队在这里住,当地要给他们供应粮食,一支部队走了,另一支部队又来了,当地百姓被迫给他们供应粮食。来我们村的部队,有国民党军队,也有伪军。日本人不敢来,因为怕八路军袭击。我只见过伪军来过一次我们村,三四个人左右,他们是来抢粮食的。有一个童养媳,刚从地里回来,因得罪伪军被打死了。

农田以梯田为主,种小米和苞谷两样,产量很低。年成好的时候,只能勉强填饱肚子。那个时候,只能吃面糊,很少能见人吃米饭。晚上的稀饭很稀,稀得都能在碗中见到月亮。当时的生活来源主要是养鸡,我们家家户户都养了三四只鸡,用鸡蛋换取油盐和染料。最初,村里有人饿死了,还有人抬出去给埋掉,后来饿死就没有人去埋葬了。没有吃的,我们就开始吃榆树皮和榆树叶,甚至有人把地上的草也吃了,很多人因此全身浮肿。年轻人都逃走了,年纪大的人,没有办法逃走。我有位七十多岁的族中爷爷,在村里年纪最大。身边年轻人都走了,他去世时,就我一个嫂子在身边,他临死前说:“给我一口米汤喝吧。一口米汤,一口,就一口啊。”

我十五六岁的时候,二伯和二娘先后去世。我在二伯的大儿子家住过一段时间,后来没办法便去了三伯家。三伯家孩子很多,生活很困难。不久,三伯也去世了。秋天到了,三娘提出让我分家。我便带着分到的两斗谷子,三十多斤的样子,独自一人生活。

我16岁的时候和四堂哥一起去给八路军送公粮。我挑了四斗,当时一斗比较重,要有30斤。我们走到离村大概有十多里地处的神直村附近时,我走不动了。我就跟堂哥说:“堂哥,你把这个粮食送过去吧。我呢,走另一条路上山,去秋树坨村找部队当兵去。”到了秋树坨村,一个看似干部的人对我说:“当兵可以,但要看看你行不行,跑个两百米给我看看。”我拼命跑了两百米,他见我不错就留下了我,我被编入了八路军太行军区第8军分区决死7团7连7班。

我参军就是为了不饿死,能有口饭吃,我也不知道是国民党好还是共产党好。最初还想着冬天参军,春天回去种地,后来慢慢经过老党员的教育,我明白了一些革命道理。跟着军队,看到老百姓对我们的态度,也亲历了部队攻打伪政府的战斗,我就不想离开部队了。在家里我无依无靠,没有饭吃,在军队管吃管住,一天两顿饭,早上稀饭,下午三点吃米饭。入伍后发了一套军服,后来就没有发过,我们也没有军饷。刚入伍训练了十天左右的爬山、跑步、投弹和刺杀,由于子弹少,我没有进行射击训练。训练结束后,我主要是帮别人背手榴弹,直到一年多以后才发了一条枪,是汉阳造,同时发了一条皮带,上面有刺刀和子弹。

1943年到1945年上半年,基本上是在敌占区搞游击战。我们连在山西、河南一带活动得比较多,整团很少一起活动。打游击战的目的就是为了宣传和教育群众,建立根据地。我们破坏铁路,打伪政府,宣传抗战,写标语。我们破坏铁路主要方式就是掀翻铁轨。当时铁路沿线的小据点里只有伪军,大的里面才有日本人。

我第一仗打的是晋城和陵川间必经之路上的峰头据点。11月左右,日本人在这里设置据点,外面是伪军,他们在碉堡里面。我们吃过晚饭,从秋树坨村出发,经过大井头村,走了三四十里地去打仗。一开始抓住了三四个伪军,其他都跑了。日本人躲在碉堡里,外面是铁丝网还有战壕,没打下来,我们就回去了。当时装备很差,我们一个人两到三颗手榴弹,一二十发子弹。一个连有三挺轻机枪,一班、四班、七班各一挺,步枪的型号都是不一样的,子弹是打一发少一发。我当时还没有枪,帮着班里扛机枪。

过年过节的时候,我们会攻打伪政府,缴获一些粮食以改善伙食。1944年下半年的一天晚上,我们在河南焦作附近的冯封打伪政府,两座山上的碉堡里都是伪军,我们就从中间的空地插过去,伪军见我们就跑了。我们用搭人梯的办法翻墙进了碉堡,那时候穿的是草鞋。天亮的时候,伪军开始反击,我拿了茄子就跑了出来。当时也不知道那是茄子,以为是肉,因为很少见到肉。天还下着大雨,我们穿着草鞋在石头路上走,磨得脚很疼。

后来我们在山西晋城的南渠村种地,那里的土质很好。因为战争和疾病,地都荒了。我们种一些苞谷,自给自足。我们身上背着枪,三个人一组,前面两个人拉着杆,后面一个人拿着锄头耕地。吃饭时就吃自己种的,也会采点野菜,开水烫一烫搅着盐吃。当时打游击,是以班为单位活动。一个班的人轮流做饭。因为炊事员可以吃锅巴,我们都争着做饭,舍不得立即吃了,都会存起来慢慢吃。当时也没有什么文娱生活,部队没有宣传员,我也不会唱歌。因为装备差,都是吃过晚饭后去打仗,白天回来睡觉。

我记得我们打过一次伏击战,在高平和晋城之间的河西镇。当时日本人要从晋城由高平撤到长治,去太原集中,我们主要打的是日军运输队。我们排在周排长带领下在路边埋伏,等了一晚上,直到次日上午,看到有马匹、运输车辆经过,突然就冲出去,日本人猝不及防,逃到山上去了。我们打死了两个日本人,缴获了两把三八式步枪,当时背着三八式步枪可是很威风的。

1945年5月,我在河南入了党。入党介绍人是班长赵福魁、崔松枝。我们班有个战友,叫鲁小骡,之前当过长工,当时已经是党员。我曾经看见他被班长喊过去谈话,很好奇,就问他:“班长找你做什么呢?”他不肯告诉我。后来我一再追问,他才告诉我,班长找他是关于入党的事。我当时也不知道入党有什么用,他告诉我说:“入了党,走到哪儿都有饭吃。”我想着入党有饭吃也很不错,就让班长介绍我入党,一个月后转为正式党员。

1945年,我参加了河南温县的一场攻坚战。这场战斗历时17天,非常艰苦。我们都是晚上打仗,白天回去。我们团的二连和三连从西北方向登城进去。城墙是土城墙,没有护城河。我们先用机枪扫射,然后投弹班往城内投掷手榴弹,随后搭梯子登城。突击班先爬了上去,消灭了部分伪军,大部分敌人都逃到黄河沙滩去了,我们抓了三四十个伪军。城中还有一个40人左右的日军小队躲在碉堡里,非常顽强。我们的装备很差,一个人就两三个手榴弹,十几发子弹,好几次我们打进去又被打出来,几个连轮番攻打,伤亡很大。敌人把戏台挖掉做成碉堡,紧挨着城墙,最外围是民房,碉堡外第一层是铁丝网,第二层是战壕,最里面才是碉堡。碉堡有三层高,两边低中间高,都是枪眼,机枪眼是外面大里面小。

我们把日本人围在山上,断水断粮食。战斗开始前一天晚上,连长在一个小学校里请我和另外两位战友吃包子,这两位战友中的一位是山西人,他后来牺牲了。另一位是河南人,后来也负伤了。连长交给我们一个任务,让我们三个在天亮之前把铁丝网破坏了。我们把几个包子放在课桌的抽屉里,商议明天谁没死就来吃包子。前半夜下大雨,我们怕雨停了天晴,就在后半夜出发。靠近碉堡那边有个门,门外面有个石碾,我第一个冲过去,躲到磨盘下面,第二个冲过来的人牺牲了,第三个负伤了,于是我们就没有剪铁丝网,回去了。第二天早上发起攻击,在铁丝网上搭了一块板,战士们跳过去,但是最终还是没有攻下来。这个时候,日本人已经孤立无援了,既没吃的也没喝的。最后一天早上七八点,我们还在山下挖战壕,听到碉堡里有人在唱歌,然后听到一阵枪声,最后突然燃起了大火,日本人都自尽了,这就是日本人的武士道精神。这是一场伤亡很大的战斗,我们六七十人的连队,伤亡三四十人。我们靠的是手榴弹,还有不怕牺牲的勇敢精神。

温县战斗结束后,我们在焦作接受了整编,我当了七班班长。我们团原来的五个连被整编成了三个营九个连,每个营都有一个重机枪排。我们团长叫程世林,政委是孙灏正

。

。

休整之后,我们参加了解放沁阳的战斗。此时已是1945年10月,日本人已经撤走,伪军李盖章的部队被国军收编,守着沁阳。我当时所在的一营攻打泰山庙据点,二营攻打火圣庙据点,三营攻打东关据点。当时我们一营二连是突击连。一天晚上,我们沿着沁河河堤,运动到敌人据点外围的民房,观察敌情。泰山庙据点外有铁丝网和战壕,战壕比较宽,壕里还有水,壕的内侧由土墙围成,里面还有碉堡。于是我们偷偷过去先用剪子剪断铁丝网,再在战壕上搭三四十厘米宽的竹板才过去。由于竹板晃动得厉害,还有很多战士掉了下去。然后我们用竹梯登城,我记得是三个班一起往上冲的,冲上去后不知道是踩到了什么,一下子就负伤了,身上被炸了七个洞,腰上还有四个伤口,直到现在腿上还有伤疤。我被抬下了战场,天很冷,我们班一位叫束凤祥(音)的战士给我盖了四条日军黄毯,天亮后才把我抬去治疗。沁阳解放后,我被送进城里住院,两三个月后,给我打了破伤风。由于怕传染,我被送到城墙旁的民房里。当时一共送去了三四位伤员,只有我幸运地活了下来。我的战友鲁小骡每天都来给我送一个馒头,医生认为我活不了了,结果我创造了奇迹。伤渐渐好了后,我经常拄着双拐在沁阳城里逛逛。

我喜欢吃凉粉,那四条黄毯都被我换了凉粉吃。

1945年12月出院后,我回到了原部队,之后便是解放战争。1953年从朝鲜回国后,我结了婚。我一直在这个团,现在这个团隶属于179旅,也就是临汾旅。1961年我在179师训练队时改名为樊辉。“文革”后我先后任181师师长、60军副军长等职,1984年2月离休。