第1章

萌芽中的计量

1.1 单位的起源

●英语里为什么会有可数名词和不可数名词?汉语里有相应的概念吗?

●如果你是古代社会的人,你会怎样表达“小”的概念?

在正式开始整个故事之前,我们得先做一些准备工作,那就是——请忘记你已经掌握的所有关于单位的知识!根据我多年的观察,网络上的各种相关讨论里,绝大多数有关单位的认识误区,是因为我们先入为主的观念而形成的,毕竟我们对它们实在太熟悉了。

为了理解单位与计量是如何产生的,我们得先穿越回最原始的时代,暂时借用史前人类的大脑来思考那时的世界。要穿越到什么时候呢?我们就设定在人类已经开始大规模地社会性群居、打造石质工具并已经可以使用语言进行沟通的时代吧。那时的人类仍以狩猎和采集为生,尚未发展出成熟的农业。

可以想象,那时的人类在漫长的狩猎、采集生活中,逐渐形成了“数”的概念,更重要的是学会了用创造的符号来表达“数”,这一过程便是“计数”。考古学家能确定的人类最早的计数实践,是在南非莱邦博山脉上发现的“莱邦博骨”(Lebombo bone)(见图1-1),它的年代在距今44000年前左右。这块骨头上刻有29个清晰的缺口,很明显具有某种目的的计数功能。

图1-1 出土于南非的“莱邦博骨”。

“计数”的产生需要有两个重要条件。第一个是人类学会了区分“单个”和“多个”。正如对原始社会的猎人而言,落单的动物是狩猎的较好选择,但面对成群的猛兽显然躲得越远越好。科学家也发现,在现存的一些原始语言,比如在亚马孙热带雨林中发现的皮拉罕(Pirahã)语中,可能存在“单数”“双数”“复数”的概念,却没有“二”以上数字的表达方式。这说明人们对“数”的认识,应该是从区分“一”和“多”开始的。

第二个重要条件是,人类学会了对事物归类。人们逐渐认识到,“人”属于一类,“羊”属于另一类;在认识“多少”的概念时,人们会自觉地把“人”和“羊”视为两类事物,满足“人”属性的才归入“人”的数目中,不会先数3个人,紧接着又数5只羊,最后得到数字8。尽管人和羊各自都存在性别、年龄、长相的差异,但只要先定义好“人”和“羊”这两个类别,划定出“人”和“羊”各自的属性,我们就可以对人和羊分别计数了。这里合并细小差异、突出总体特征的“归类”,其实就是一种原始的“单位”思想。

在现代汉语里,这个单位其实已经有了名称,那就是量词“个”。但在远古时代,无论是在汉语还是其他原始语言中,量词都还没有产生,人们只是先想象出了数字的语言,再把数字和被计数的名词放到一起,还可能产生出“名词复数”这一类的语法变化。

对原始人类来说,激发他们计数的灵感的,毫无疑问,就是每个人身上天然的参照——双手的10根手指。原始人看见3只羊,再伸出3根手指——这就完成了“羊”与“手指”两个事物的归类和对应,这里的“手指”,也就成了一种原始的单位记号。不过,人类更大的创举应该是:当双手手指全部用完时,某些原始人灵机一动——为何不把每次数遍双手指头的过程记录成一个特殊的记号呢?每数完一次双手手指,我们便把这一过程记成“十”;接着继续重复同样的动作,数完第二个循环,就再写一个“十”的记号;最后,只要把记下来的“十”再用手指数一遍,我们就掌握了表达更大数量的方法——“十”“二十”“三十”……从单根手指,到由双手得到的“十”,再到把“十个十”转换成“百”,把“十个百”转换成“千”……计数的拓展,其实就是不断地创造新单位的过程,原始人的单位观念由此得到了进一步提升。

学会了计数,我们也就算是拿到了原始社会的通行证。但是,仅凭简单的计数,我们就能迈进文明社会吗?

我们首先会发现,有一些东西我们可以很直观地感受出它们的“多少”,但是它们不能“数”。比如说水,汪洋大海里的水当然比涓涓细流里的多,倾盆大雨落下的水也当然比毛毛雨多,但我们不能数水——你也许会说,用个容器盛水不就可以数了吗?但是,当我们说“几桶水”的时候,我们数的其实是“桶”,水在这里并不是计数的对象。

这就是本章前面所说的“可数名词”和“不可数名词”的问题了。我们学英语的时候,老师肯定强调过:apple、book是“可数”的,而water、paper、wood、information这些名词“不可数”。你多半也会疑惑:为什么“纸”在英语里不可数?我们不都是一张一张地用纸的吗?

这里的奥秘,其实就是前文所说的归类。我们数苹果时,定义的是一个完整的苹果个体,进而才能将某种植物果实归类为苹果。但对于水,我们知道水是什么,却不能定义出一个“个体水”。更重要的是,水是可以任意“分割”的,比如一桶水可以倒进几个盆里,每个盆里的水又可以倒进几个杯子里,杯子中的水倒干了还能看到一颗颗水珠——我们可以随意地将水分成若干份,而且分出的每一份都依然是水。相反,可数名词很难进行“分割”,我们不会数出“2.7只羊”或“3.5本书”。如果某个可数个体有残缺,我们仍会把它视为1或0,比如一本缺少封面、少了些书页的书,要是它还能叫“书”,我们仍会把它算成“一本”;要是它只剩极少书页,我们就只能把它视为“残卷”,算入另一套计数系统里了。

所以,我们也就能理解为何“纸”不可数了:对于以莎草纸、羊皮作为书写工具的古代西方,一张纸不论怎么剪裁都仍然是纸,“分割”的概念比“计数”更重要。纸和布匹、毛皮一样,更多强调平面上的延展属性,而不是如今我们所看到的一页页的A4打印纸。

那么,对原始社会的人类而言,他们要怎样认识不可数的事物呢?别忘了,我们可以用“一桶水”来计量,也就是说,我们把不可数的水转化成可数的事物——桶,这就转化成了我们已知的问题。但问题又来了,使用桶来计量水,前提是我们得有许多一模一样的桶,可如果我们没有那么多的容器呢?实际上我们根本用不着这么麻烦,因为容器有一个很重要的特性——可以把水倒进去,也可以再把它倒出来!假设现在我们需要数一些未知容量的水,但手上只有一个大盆和一个小桶,这些水倒进桶里有余、倒进盆里却不满,此时我们会怎么做?原始人就能想到:先把水倒满小桶,再把桶里的水倒进盆里,然后数一共倒了几次。只要知道用稍小的容器盛水的次数,我们自然就数出了原本不可数的水,这些水的具体容量也就能表示成“×桶水”了。

这种使用同一个基准物体反复操作,比如用一个容器反复盛水,或者用一把尺子不断首尾相接地度量,将不可数的量转化为反复操作的“次数”的过程,就叫作“ 测量 ”(measure)。把测量转化为统计次数,可以说是人类测量思想的精髓。数“羊”这个可数实物的时候,我们需要把每一只羊当成独立的个体,表示成“十只羊”这样的形式。但数“水”这样的不可数事物的时候,我们产生了一种选定“基准”的思维。这样,不可数事物的大小就转化成了基准物的倍数,或者说“ 幅度 ”(magnitude),比如“三桶水”就表示待测的不可数事物的量是“一桶水”这个基准量的三倍。

在这个测量的过程中,我们所选取的基准物体就是真正意义上的“ 单位 ”。在数可数事物时,我们已经在用“单位”的思想来划分可数的个体。数简单数目时,每一根手指代表“一”;数复杂数目时,每数完一次双手便记一个“十”,这都是原始的单位思想。数不可数事物的时候,我们的思想需要“进化”到更高的层次——要么只用一个容器,把水装进去再倒出来,数一共倒了几次;要么制作更多的容器,把水装进每个容器里,但要保证所有容器都装一样多的水。无论怎么做,我们都产生了“复制”和“循环”的思想,开始对自然事物的“量”施加人为的控制,并使用抽象的记号(刻痕、结绳,再到文字)来记录复制或循环的次数。这种控制的理念,也就代表了单位和测量的正式发端。

如果说自然界的什么东西给了人类“测量”的灵感,那无疑是与每个人朝夕相伴的日月星辰与人类个体的生老病死,以及隐藏在它们背后的共同力量——时间。最初的人类就能够感受时间,也能够认识到时间是连续、可分割的不可数量。后来人类发现了大自然的昼夜交替,恰好是一个规律、整齐、统一的基准量度。无数次昼夜交替后,人们学会了使用工具将时间记录和定格:将日出的周期设定为“一天”,然后将一段与昼夜间隔有关联的时间,比如妇女的经期,记为若干个“天”的循环,这就是我们前面说到的“莱邦博骨”,也是人类最早完成的测量。到后面我们还会知道,对于测量而言,时间是一个根基性的量,说时间是万物测量之始也绝不夸张。

然而,尽管自然界有日出日落这样的周期性规律,人类要真正掌握测量的方法,还得等到文明时代,毕竟“不可数量”对原始人类来说还是太深奥了。在考古发现中,“莱邦博骨”和其他的原始人类计数工具能追溯到至少20000年前,但关于人类进行测量活动的记录只能追溯到5000年前,这中间还有着漫长的间隔。

且慢,作为原始人类,我们还有一个问题没有解决——我们可以把一个比某个单位量大的量表示成该单位量的倍数,并通过计数来完成测量,但是,如果 待测量比单位量小 呢?

前面说到了,不可数量最重要的特性就是“可分割”。我们举的大盆与小桶的例子里,待测的水装不满大盆,人们也就不会用“盆”来度量这些水。另一方面,如果确实只剩下一些没装满盆的水,我们也不会像数动物或书本那样,把这些水处理成单纯的“有”或“无”。对于装不满容器或装满后还多出来的水,人们会使用一些特别的概念,比如“半”“多”“余”等。

不过,这些概念往往表述得十分模糊。比如“半”字,虽然它本意是把一个整体平均分割成两部分,但在古人的概念里,只要待测量不足基准,往往都可以叫作“半”。对最早的人类而言,统计比基准大的数量,用双手的十根手指即可;可对于比基准小的数量,他们理解起来并不容易——现代人应用自如的十进制小数和分数,在古人看来其实是反直觉的,因为他们很难对手里的基准,比如绳索和桶,做出标准的十等分。做分割时,份数越少,比如二等分或三等分,操作起来越方便,这样的思维也才是最“合理”的。读到后面你就会看到:古代人对于计数和分割的思维分歧,是很多古代度量衡制度在如今看来颇为怪异的问题根源。当然,这只能怪人,或者大多灵长类动物在几千万年前就定下了“双手十指”——这个刻在基因里的规矩吧。

对于原始人类而言,要测量比某单位量小的量,更容易掌握的做法其实是找一个更小的量作为新单位。比如,要测量的水装不满一个桶,我们得换一个更小的罐子,重复同样的测量操作。但是,如果原来的单位叫“桶”,我们创造的新单位就得叫“罐”,它和原单位可以有关系,也可以完全没有关系,因为这并不妨碍我们把水测量成“×桶×罐”。

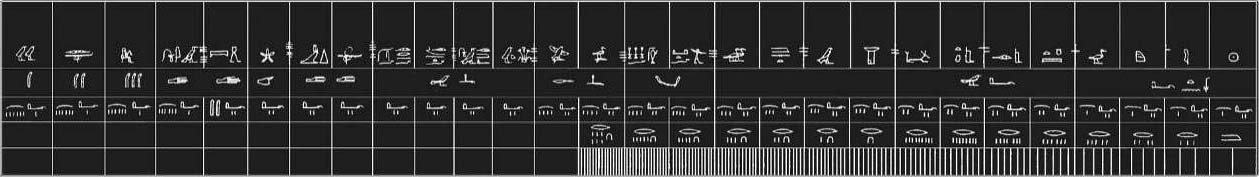

我们从古人遗留下来的计时方式也可见一斑。人类最容易认识的时间显然是“一天”,对于比“天”大的时间,古人往往是根据对月相与季节的实际感知,使用基本的十进制进行累加,按照月亮和太阳的实际运行规律得到“月”和“年”,进而制定出详尽的历法。但对于比“一天”小的时间,人们往往不把它叫作“半天”(在实际语境中,半天是指白天的一半)。人们尝试测量较短的时间时,往往都为它们起了新的名称:比如古代中国的“刻”“更”“时辰”。此外,全世界古人对一天的划分大都不是十进制(除了中国古代使用的“刻”),这也一直影响到了今天(如图1-2中将半天时间划分为十二等份的古埃及日晷)。直到现在,我们依然把比一天短的时间叫作“时”“分”“秒”等,而不是按“几分之几天”来理解。

图1-2 公元前1500年的古埃及日晷。

1.2 进入文明社会

●“度量衡”一词的三者各指什么?它们为什么是这个顺序?

●你能想出一个直观的方式(某种动作或某个可数数量,可以用现代的工具)来表示“面积”吗?

上一节中我们知道,单位起源于人类对不可数事物的认知,以及把不可数事物转化为可数事物的过程。但对于原始人类来说,不可数事物还是太抽象,是怎样的契机让人类真正开始大规模测量实践的呢?

迈进文明社会的过程中,人类认识了一个新领域——农业。农业大大拓展了人类的视野,为人类带来了一些没有见过的事物:无论小麦还是水稻,它们都是看似可数,实际却很难数出来的东西。如对于一碗米饭里的米粒,我们当然可以数,但它们实在太小,数量又实在太大,我们实际并不数它们,而是像对待液体一样,使用容器来衡量。

农业为人类提供了谷物,谷物独特的数量性质大大提高了人类对自然界的量的认识。谷物有两个最重要的特性:能大规模地 生产 ,还能长时间地 储存 。和过去“随吃随打/采”的肉类和果实相比,人类不但要获取食物,还必须学会管理食物——这正给了人类接触和认识不可数量的绝佳机会。

绝大多数带着“文明社会”标志的早期人类活动,大都和对粮食的“量”的认识有关。比如为了生产粮食,人们开始有意识地测量并划分现有的土地,同时开始划分氏族的等级,这就是“分配”。人们生产出了自己吃不完的粮食,便希望用它交换其他物品,一开始可能是换斧头,后来逐渐变成了换贝壳或贵金属(即所谓的一般等价物,也就是货币),这个过程便是“贸易”。人类群体中产生了拥有权力的统治阶级,他们体现权威的主要方式便是从农民生产的粮食中征收一定数量,这就是“税收”。这些活动的执行,都依赖于对粮食精确且公平的测量。以贸易为例,无论是一把斧头、还是若干个贝壳,只要它们能够交换粮食,就说明人们已经可以用统一、可靠的基准来测量粮食,否则拥有斧头或贝壳的人怎么信任与自己贸易的对方呢?

随着农业的成熟,人类社会出现了更成熟的社会分工和更大规模的人口聚集,这又产生了更精细的测量需求。比如建造城市和宫殿,开展方圆上百千米的贸易,以及建立军队和发动战争——这些庞大的社会化行为,无一不需要更精密和更严格的测量。这个时候,单位便从日常语言中脱离,比如古埃及的“cubit”和古代中国的“寸”,此时或许都已成为特指度量的用语。

现在,我们回到古人的视角来讨论一个问题: 进入文明社会后的古人需要些什么单位呢?

要说古人需要什么单位,我们得看古人如何找到单位。首先,我们眼前就有一个现成的单位—— 时间 单位“一天”。不过,时间对古人来说是一个很微妙的物理量,“一天”的简单测量,与每天的日出日落相关,这对所有人都不言自明;但它的精密测量要仰仗复杂的天文观测,是大众不易接触的。在古代社会,计时往往是一个自成一统的体系,与大众生活中需要的测量不属于同一领域。

真正让古人产生测量意识的,应该是 长度 。人类能够对长度产生敏感的知觉,或许来自人类在自然界里不大也不小的个体尺寸。原始人类就可以感受到,猛兽与大树比自己大,鸟儿与花草比自己小,人类的体型恰好处在大自然中适中的位置。给这个“度量天赋”加分的,是人类身体上下天然的标记——关节,以及因直立行走而能自由活动的双手。更重要的是,人类在进化中学会了穿着服装,这意味着人类必须频繁地将自己的身体与自然界的其他物体进行比较,长度的测量俨然水到渠成(这似乎还不用等到农业的诞生)。

所以,世界古代文明里产生的基础长度单位,大都是人身体中的某段距离:古埃及和古美索不达米亚的“cubit”,意思就是手肘长;古代中国的“寸”,来自人的手腕。人的指尖、手掌、脚掌、拳头、肩膀……凡是你能想到的人体中可找到突出标记的部位,大都在古文明里充当过基本的长度单位,看来古人对自己的身体的利用可谓“掘地三尺”。在下一章我们会具体讨论这些用作单位的人体部位。

进入文明社会后,长度的测量更是无处不在。从切身的衣物开始,到工具、器皿、兵器、车船、建筑……这一切都依赖于准确的长度测量。另一方面,掌握长度测量也并不困难——人们学会了参照自己的身体,把长度从身体“转移”到另一个物体上,这就是尺子的原理。有了尺子,人们还学会了制作均分的刻度。在3700年前古埃及和古苏美尔文明的出土文物中,便已经发现了这种与现代的尺子相差无几的长度测量工具(见图1-3)。

图1-3 古埃及“肘尺”拓片。

下一个测量的量,便是我们前面提到过的与农业社会密切相关的量——

容积

,也就是液体和粮食的量度。但请注意,今天我们知道容积就是体积,而体积是长度的立方;另一方面,今天我们在超市里买大米时,使用的却是重量单位

,如每500克大米××元,这里似乎产生了一些模糊之处。然而在古人眼里,容积就是用容器所装的事物的量,容积的单位也就是容器,虽然早在古希腊时代数学家就研究出了圆柱体、圆锥体和球体的体积公式,并知道了密度的概念,但在平民大众眼里,学会测量不规则物体的体积并没有什么用处,人们需要理解的只有容器的大小。当人们频繁搬运某种特定物品(如大米)的容器时,人们也会把容积理解成重量,如中国古代的单位“石”

,如每500克大米××元,这里似乎产生了一些模糊之处。然而在古人眼里,容积就是用容器所装的事物的量,容积的单位也就是容器,虽然早在古希腊时代数学家就研究出了圆柱体、圆锥体和球体的体积公式,并知道了密度的概念,但在平民大众眼里,学会测量不规则物体的体积并没有什么用处,人们需要理解的只有容器的大小。当人们频繁搬运某种特定物品(如大米)的容器时,人们也会把容积理解成重量,如中国古代的单位“石”

,它就同时被作为容积和重量的单位。

,它就同时被作为容积和重量的单位。

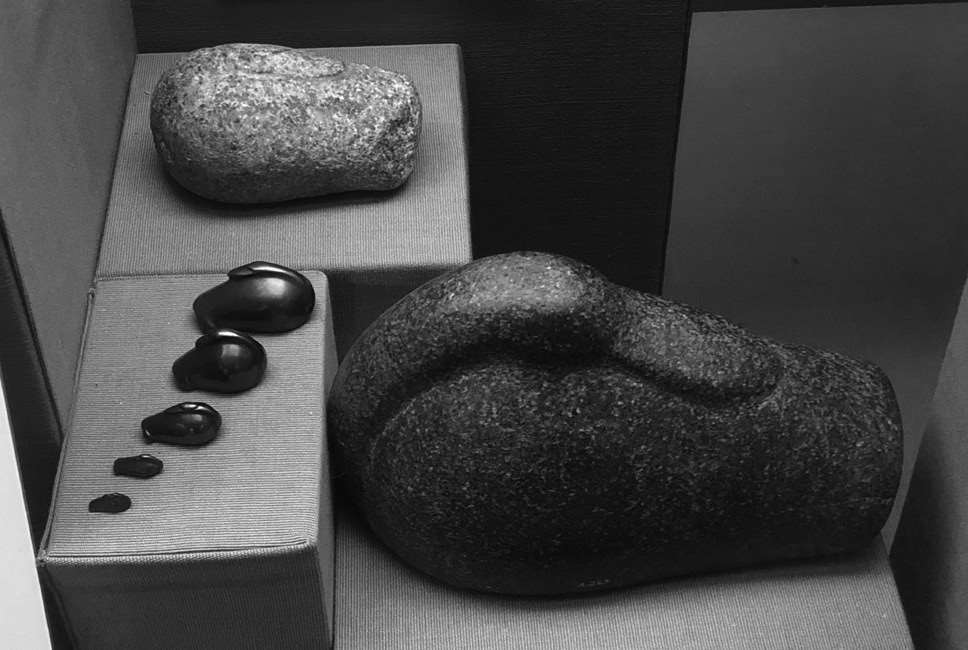

古人混用容积与重量的单位,似乎说明在“粮食本位”的农业社会里,人们对重量的属性并不敏感。一方面,重量和长度、容积不同,它并不直观,不能靠身体部位或日常所用到的容器来简单类比。虽然古人很早就知道测量重量必须用秤(天平),但秤在古代是相当复杂的仪器。另一方面,重量的单位并不好找,秤本身只能告诉人们孰轻孰重,它并不具备长度和容积那样可简单易复制的绝对标度。许多考古发现中都出土过人类最早的砝码——精心打磨和雕刻过的石块(见图1-4),足可见重量的单位并不容易获得。

图1-4 公元前2900年至公元前2300年古美索不达米亚的石制称重砝码,收藏于美国芝加哥大学东方艺术博物馆。

但一样东西的出现,让重量测量在古代社会里产生了“刚需”,这就是 金属 。古人发现,金属质地坚硬、性状稳定,同时受热能够熔化,熔化后能塑造成任意形状,且熔化、重塑的过程中重量几乎不会耗损。人类发现了金、银等贵金属,还学会将多种金属铸造成合金,这些过程中最重要的变量,无疑就是金属的重量。后来,随着金属被用作货币,金属的重量随之成为货币的单位,这也让重量单位真正走入了千家万户。

我们所说的“度量衡”,指的就是

长度、容积和重量

,它们的顺序,也正是人们认识这三大领域的顺序。在汉字里,“度”从“又”,“又”就是手,象征长度发源于人体,也象征一切测量的根源正是人的双手;“量”从“田”,指的是所有与农耕相关的测量,象征着我们的祖先迈入了以农业为根基的古代文明社会。从字源的角度看,“度”和“量”的区别不大,只是中国古代为了强调不同测量领域而分别为长度和容积规定了名称

,在西方“度量”是同一个概念“measure”。但“衡”与另外两者差异显著,在中国古代,表达重量测量的另一个说法是“权”,可见诸“权重”“权衡”等今天仍在使用的词语。而“权”的本意就是秤锤(秤砣),后来演变成了“权力”,可见,有“权(秤)”者方能掌控重量的测量,才能为整个社会提供准则。“权衡”进入度量,象征着单位脱离原始农业生产,成为文明社会里政权统治的符号。

,在西方“度量”是同一个概念“measure”。但“衡”与另外两者差异显著,在中国古代,表达重量测量的另一个说法是“权”,可见诸“权重”“权衡”等今天仍在使用的词语。而“权”的本意就是秤锤(秤砣),后来演变成了“权力”,可见,有“权(秤)”者方能掌控重量的测量,才能为整个社会提供准则。“权衡”进入度量,象征着单位脱离原始农业生产,成为文明社会里政权统治的符号。

说完“度量衡”的意义,现在剩下的问题是:古人还需要测量什么?

首先,我们按人体部位测出了长度,但很显然,我们不可能用自己的身体丈量 很远的距离 ,比如两座村庄的间距。我们现在常常习惯把较远的距离表述成时间,比如从A地走到B地的用时,但古人没有能轻易随身携带的计时工具,能依赖的只有太阳或月亮的位置,用作测量工具未免太粗糙了。另一个办法是表述成A地到B地所走过的步数,这似乎是一个容易操作的方式。不过,传统长度单位所用的尺长与测量远距离的步长似乎不容易建立联系。其实在古人眼里,这两者也并不需要有联系:测量衣服、房屋时使用通常的直尺,考量土地或山川距离时则数行走的步数,这两者的应用领域完全不重叠,于是久而久之,“短长度”和“长距离”便成了两套不一样的系统。

还有一项比较重要的测量—— 面积 。古人知道面积的意义是长度乘长度,但在另一方面,古人不一定会把面积单位理解成长度单位的平方,也就是今天的“平方米”这种表示方式。如何理解面积,这应该是各个古代文明的测量系统里差别最大的一点了。

我们不妨换一个视角,解答一下本节开头的问题——你能想出一个直观的方式来表示面积吗?不限制使用哪个时代的工具的话,我们可以把面积想象成计数问题。如要知道一幅数码照片里某一区域的面积,我们可以先把它圈出来,然后数该区域内像素点的个数,再和整幅照片的像素点总数做比较,最后代入长宽相乘得到的整幅照片面积即可知道该区域面积;另一种思想是使用连续的量,比如使用颜料将待测区域均匀涂满,面积越大消耗的颜料越多,我们就可以把“消耗颜料的重量”直接当成面积了。

上面两个使用现代工具给出的例子想要说明的是——通过“比拟”来测量面积的思路。对古人而言,面积测量的办法其实大同小异。古代社会里和面积关系最紧密的事物是什么?不难想象,就是农业社会的立足之本——农田。所以,我们还可以从农业的角度来想出更多表达面积的方法:均匀播种时消耗的谷物种子量、种满粮食后的植株数、耕牛一天能够耕作的土地范围,等等。

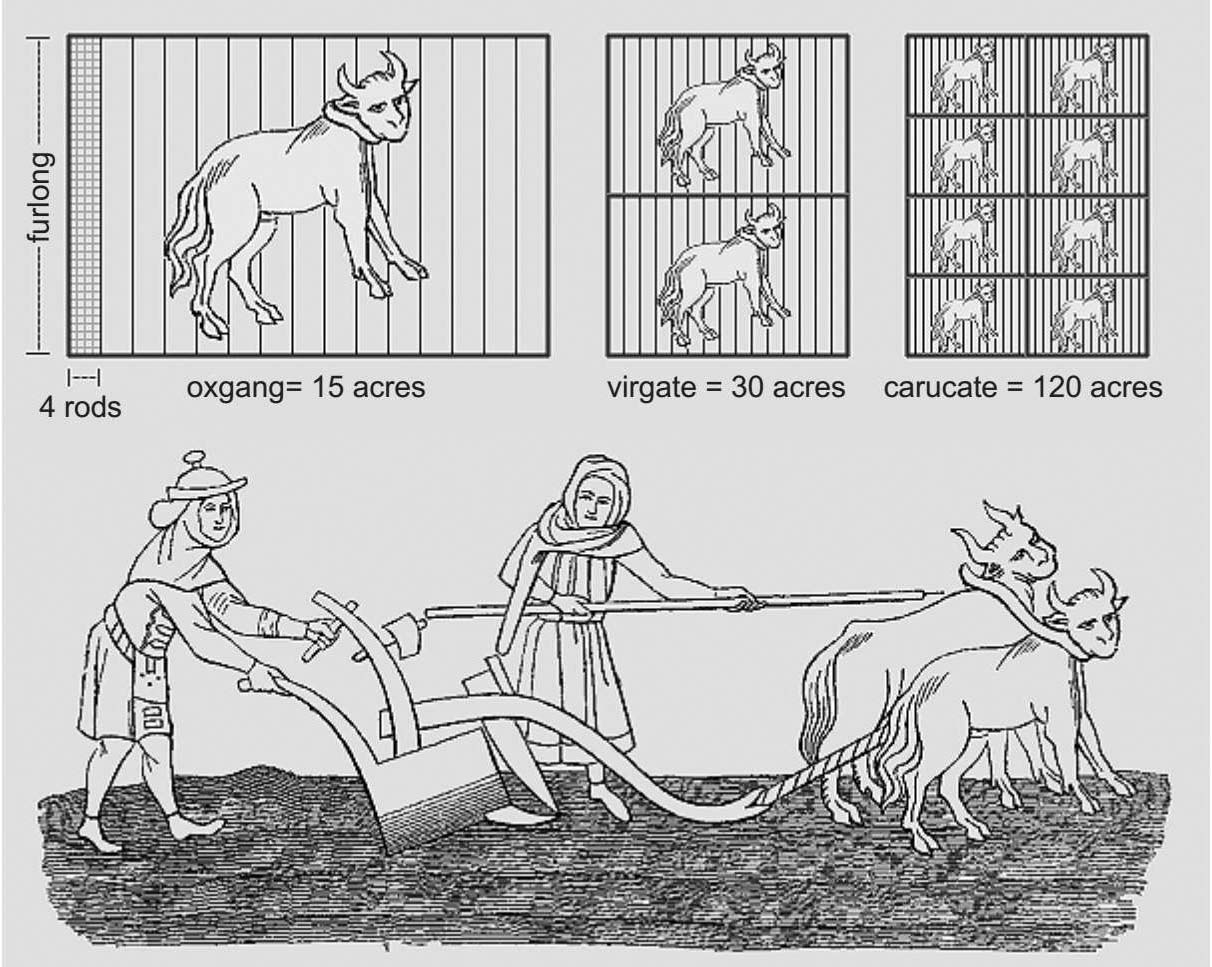

实际上,世界古文明的面积单位也的确大多来自田地的丈量,它属于本节所说的“长距离”度量范畴。古人对面积的理解也多半出自前文所说的简单类比。比如今天英制单位中的“英亩”(acre),它的含义就是一个农夫驱使一头公牛一天能耕作的田地面积。如图1-5所示,图中的每个单位长条就是一个“英亩”。在古代,拖着沉重的犁的耕牛很难在田地里转向,于是,农田的面积单位往往是一个狭窄的长条,表示这一头耕牛在一天内只能犁完这一条土地。在中国古代,面积单位的定义也是这种“长条”的形式,这说明古人对面积的理解的确与农田测量和耕作密不可分。不过,理解了面积的数学意义后,各种古代文明都将面积单位规范成长度单位的衍生,只是它并非简单的“平方长度”。

图1-5 古代英国的农业度量单位示意图,图中的“oxgang”“virgate”“carucate”等也是基于耕牛的工作量的更大的单位。

长度、容积、重量(度量衡),以及长距离、田地面积和时间,这六大项构成了古代农业社会度量体系的根基,它们是任何一个产生文明的古代人类社会都必须拥有的根本体系。古人的测量需求是不是就止于此呢?显然不是。即便在现代科学尚未产生的时代,古人也已经开始实施一些更复杂的测量尝试。比如,人类在原始社会便发明了音乐,有了音乐,人们自然想到——如何测量声音?在古代,声音的测量称为“音律”,在各个古文明里,它都是一项相当高深的学问,我们在后文还会提到。此外,一些在后世才经由近代科学家研究和完善的物理现象,如光、热、电、磁等,在古代其实都有了比较粗糙的测量尝试。不过,由于古人的科学知识有限,他们无法为这些现象找到科学的“单位”,自然也无法像度量衡一样建立稳固的度量体系。在中国古代,人们常常把难以“捉摸”的物理现象称为“气”,以示其无形、无踪,却又能被实实在在地感知。古人甚至把它们和古代哲学里的阴阳与五行挂钩,这大概是古人对于难以测量的自然现象的一种敬畏之举吧。

到现在,文明社会的单位系统基本齐备。上面所有的测量需求,是每一个发达的人类文明都会自然产生的。所有文明都会具有功能完全相同的度、量、衡单位,只是不同的文明会给它们起不同的名字。那么,世界各大古文明是如何发现这些单位,并给它们命名和定义的?下一章,我们便会从细节上聊一聊全世界古代文明里的单位。