第一章

我坚持我的信仰

陈新州:“我的命是你救的,你就是我的重生父亲。请你原谅,我还不能好好侍奉你,我要去找红军……”

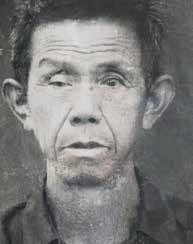

陈新州

● 陈新州,原名陈宗鸿,曾用名陈兴周(1909—1981),原籍江西省赣州市南康区凤岗乡龙江村委上新塘自然村。

● 1928 年任党支部书记,参加井冈山斗争。

● 1930 年任红二十二军政治部组宣股长,肃反委员会副主任,参加中央苏区第一次反“围剿”。

● 1931 年任红十二军三十六师一〇八团一连指导员,参加中央苏区第二、第三次反“围剿”。

● 1933 年任红军总供给部第五兵站政委、站长,钨矿公司劳改大队大队长,参加中央苏区第四、第五次反“围剿”。

● 1934 年中央红军长征过桂北时任红军总供给部运输队管理科长。

● 工作单位:广西全州县咸水林场,任副场长。

陈新州老人语气沉缓凝重,回忆肯定来自记忆深处。

……我伏在肖师傅的膝头,仰望着肖师傅说:“我的命是你救的,你就是我的重生父亲。请你原谅,我还不能好好侍奉你,我要去找红军……”

说到这里时,他眼中久蓄的两滴老泪一下子夺眶而出,顺着脸上纵横如沟壑的深刻纹路,一滴一滴跌落下地。

1978 年 2 月,广西开始全面调查红军长征过桂北的情况,这是新中国成立后的首次普查,重点就是桂北地区失散红军的现状。

当年 4 月 5 日,红军长征过桂北调查组在全州县咸水石枧林场采访了年近古稀的陈新州老人。老人忆起往事老泪纵横,此时虽然距他成为失散红军已近 44 个春秋,但他的记忆似乎并没有因被 44 年岁月风雨层层剥蚀而淡褪模糊。

老人一步一步走到窗前,立正,腰板挺直,头高昂,泪眼模糊地遥望着重重叠叠的山岭、雨雾迷茫的远天。他遥望的应该是 44 年前的历史行程,他和他的已经生离死别的战友正在来路急急行进:

我记得长征时没开会也没动员,就是跟着走。中央苏区十几个县已经丢掉了,不得不突围转移。

我们走着,却不知将走到何处,也不知为什么要走,是走向生路还是走向绝路,没人对我们说明白。

出发前,没人对我们说明白,我们只能忧心忡忡地去猜测。

他们从党的书记处书记、中华苏维埃共和国临时中央政府人民委员会主席张闻天发表在中央政府机关报《红色中华》上的那篇后来被称为“红军长征前夕政治思想动员的重要文献”的社论——《一切为了保卫苏维埃》中那些突变的提法上猜测。

在这篇社论中,他们看到了从没有过的这种提法:

为了保卫苏区,粉碎敌人的五次“围剿”,我们在苏区内部求得同敌人的主力决战,然而为了同样的目的,我们分出我们主力的一部分深入敌人的远后方,在那里发动广大的群众斗争,开展游击战争,解除敌人的武装,创造新的红军主力与新的苏区,以吸引敌人的力量到自己方面而歼灭之。……

为了保卫苏区,粉碎敌人的五次“围剿”,我们有时在敌人优势兵力的压迫之下,不得不暂时地放弃某些苏区与城市,缩短战线,集结力量,求得战术上的优势,以争取决战的胜利。

……而在有些地方,由于敌人堡垒的层层封锁,为突破封锁线转移地区,保持红军主力的有生力量,以便在新的有利条件下,继续粉碎五次“围剿”,成为当时必要的任务。……

国内战争的战线遍布全中国。由于各个战线上的环境与敌我力量分配的不相同,而免不了要采取各种斗争的方式,来争取战争的最后胜利。

国内战争的战线遍布全中国。在各个战线上,我们依照当时的具体环境而决定采取进攻、反攻、防御以至退却的斗争方式,一切这些斗争方式的运用,都是为了实现党的总的进攻路线,争取苏维埃革命的全部的胜利。……

……以最大的坚决与勇敢,在各个战线上去同敌人作战,反对一切机会主义的动摇,继续在斗争中去学习,活泼自如地运用一切斗争方式去打击敌人,去置敌人于死命。

这篇社论,发表在 1934 年 9 月 26 日红军从中央苏区出发前十几天。

就是出发前几天,1934 年 10 月 9 日发布的《中国工农红军总政治部关于准备长途行军与战斗的政治指令》,也仅仅是说:

加强部队的政治军事训练,发扬部队的攻击精神,准备突破敌人的封锁线,进行长途行军与战斗。

……在得到行动命令时,应即适时地提出政治口号,主要是应当“发扬攻击精神,突破敌人封锁线,坚决实行反攻”。并应根据各兵团具体的战斗任务,灵活地提出鼓动口号。

……必须正确地估计到由阵地性质的战斗突然转变到长途行军与运动战的时候,可能发生的恐慌、迟缓、不惯行军、大批落伍、失去联络、抛弃武器公物与疾病的现象,必须预先采取有效的克服方法。

突破敌人封锁线的长途行军与战斗情况中,政治委员与政治部必须保证由政治上最强的部队担任侦察、警戒与后卫的任务。……

然而,就是这些,也严令:“此训令只限于发到军团和师政治部止。根据此训令分别定出适时的工作与口号,迅速传达到连队中……”

就这样,陈新州和他的战友渡过了于都河,踏上了征途。

越城岭、都庞岭两大山脉,莽莽苍苍连绵数百里,横贯湘南、桂北边境,居高临下夹峙着一条险峻谷地——湘桂走廊。

湘桂走廊里,蜿蜒曲折地奔腾着一条滔滔北去流入长江的大河——湘江。湘江天险,紧紧扼住了湘桂走廊中几乎所有前连中原,后达西南的咽喉要道,自古以来就是兵家必争战略要地。

从都庞岭深处扑出的 1934 年初冬的冷峭山风,卷起漫天黄叶,飘洒向这支正从旧历史走向新历史的悲壮的中央红军大军。他们正迎着冷峭山风,踏着血迹,一步步走进湘桂走廊,走近湘江,走向生死存亡关头,走向中国革命和中国命运的决定性转折,也走向他们个人命运的决定性转折。

这支大军主要由红一方面军和中央纵队组成。

红一方面军下辖红一军团、红三军团、红五军团、红八军团、红九军团,拥有7万余人马。

中央纵队第一纵队,4700 余人,又称军委纵队,由中革军委、红军总司令部和总部各局、军委各机关人员组成。因该纵队的第一梯队代号“红星”,又常被称为“红星纵队”。纵队司令员兼政委为叶剑英。

第二纵队,9800 余人,由中央党政机关及党政干部、军委总供给部、总卫生部、野战医院、挑夫运输队

组成。纵队司令员兼政委罗迈(李维汉),纵队副司令员兼副政委邓发,又称为“罗迈纵队”。

组成。纵队司令员兼政委罗迈(李维汉),纵队副司令员兼副政委邓发,又称为“罗迈纵队”。

中央纵队中,走着党中央、中革军委的最高决策机构:“三人团”。

“三人团”由博古、李德、周恩来三人组成。

一句中国话都不会说,更谈不上了解中国国情的德国人李德(原名奥托·布劳恩),是共产国际派驻中华苏维埃共和国中央革命军事委员会顾问,此人被奉为“三人团”事实上的最高决策者。

中央纵队里,走着随中央红军撤出苏区的几乎所有党政军高级领导。他们是毛泽东、朱德、张闻天、王稼祥等。

中央纵队里还走着 5000 余名挑夫。

5000 余名挑夫和相当数量的红军战士肩头都压着沉重的十几人才能抬得动,抬一会儿就要换十几个人再抬的没有炮弹的一门门炮;沉重的数十人才能抬得动的红军兵工厂制造枪械的车床和其他笨重的机器设备;沉重的医院的X光机;沉重的印刷厂里的石印机;苏区银行数额巨大的银元、纸币,甚至满担挑着红军医院病房里的屎盆、尿盆、脸盆……

这支庞大而负重过量的队伍,为躲避敌机无休止的轰炸和扫射,不得不晓宿夜行。

在莽莽丛林、险峻高山、崎岖山道上拥挤夜行,是何等艰辛困难。

当然速度极慢,慢到难以想象的地步。

不仅是慢,而且也累,这样走,简直可以说是疲惫至极,似走非走,似停非停,疲惫得只有一个生理功能活跃,就是睡,走着睡,站着也睡,并自嘲为“睡眠行进”。

这支队伍已经落在前锋部队百余公里后,自己又稀稀拉拉拖长成了二三十里,首尾不能相顾,后来,这样的行军,被毛泽东称为“大搬家”。

陈新州领导的挑夫队仅是 5000 余人挑夫队中的一支小分队。

长征时我被调到红军总供给部运输队管理科,管挑夫。每个挑夫挑 1000 块光洋,共 100 多人。我们总供给部、总政治部是跟总司令部走的……

我的挑夫队不分昼夜,连成一条断断续续却总也不断的线,疲惫不堪地下到谷底,又筋疲力尽地爬上山巅,草鞋或赤脚踏着野草荆棘,踏着野草荆棘上的晨霜,踏着尖利嶙峋的山石,磨破划伤的脚板脚趾,结痂又破,身后留下一滴滴殷红的血迹。

空旷寂静的山道上,只有低沉的脚步声和喘息声,没有人说话,因为已完全没有了说话的力气;只有人倒下,没有人停步,停步就倒下昏睡。

我身背大刀,腰插驳壳,从队前走到队后,从队后走到队前,照看着队里的每一个队员、每一担银元。每当昏昏欲睡欲倒时,就往嘴里塞一颗辣椒,也往倒下睡着和还没倒下的队员嘴里塞一颗辣椒。

塞到嘴里的辣椒是我从中央苏区带出的赣南特产,名叫“七姊妹”,一根枝头恰恰长出一簇七颗尖尖小小的朝天椒,其色如火,其辣比火还烈。

走着走着,“七姊妹”也渐渐失去了作用,只有冲锋号凄厉响起,喊杀声凶狠响起,枪声、炮声震耳欲聋,白刃搏杀刺刀相撞相击,伤者撕心裂肺的惨叫和亡者临死前的绝望呻吟,才能使战友们猛地震醒,维持数分钟或数十分钟的健步如飞……

他说,回顾和反思更沉重、更痛苦地压在他们心头。

回顾第一、二、三、四次反“围剿”,大胜大捷,痛快淋漓:

要和张辉瓒打仗了,连以上干部到黄陂总司令部开会,朱老总介绍了敌我情况,敌强我弱,我们的武器很差,两挺重机枪打不响,是做样子的。朱老总讲,这次战役决定中国革命的胜败。我们一致举手,坚决与敌人决一死战。当晚下大雪,正月初一我们包围了张辉瓒师(伪十八师),连伙夫都无一例外全部活捉了,杀了张辉瓒。第一次反“围剿”,打了两仗,胜利结束。

1931 年,第二次反“围剿”,敌人 20 万,鲁涤平当“剿共”司令。我们的办法是他不来,我们就打土豪分田地,一个月完成任务,还组织赤卫队。当时我当连指导员。第二次反“围剿”我们缴了两万支枪,机枪、无线电也有了,子弹很多,每人有 200 多发。活捉了伪五十九师师长陈时骥(麻子,后被释放到红军大学当教员,用两个警卫员监视他)。打死了伪五十二师师长李明,跑了一个。我们先吃软的再吃硬的,这次消灭敌人两个师……

反思第五次反“围剿”,惨痛败退,葬送苏区:

第五次反“围剿”,我被调到五兵站当政委、站长,属总供给部管,部长叶季壮。1933年我到钨矿公司劳改大队当大队长,看到了毛泽民同志,他是钨矿公司的经理。第五次反“围剿”我们窝囊屈辱,处处碰壁,一败涂地……

我们走到湘桂边境,还是跟从江西于都出发时一样,没受伤没患病的指战员走在队伍的前头、后面,队伍中间走着伤病员。

只是前后的队伍越来越短,中间的队伍越来越长。还有好多的战友,已从队伍中永远消失。他们或已葬身,或已遗尸在这最初的征途。

由回顾而反思,由回顾反思而生愤懑。他们愤懑于“左”倾机会主义路线,他们愤懑于进攻中的冒险主义,防御中的保守主义、教条主义,转移中的逃跑主义这一错误军事路线。

他和他的战友、红军指战员确确实实已在呼唤毛泽东:“毛主席,你在哪里?你知不知道这一次次惨败?怎样才能反败为胜……”

笔者所采访的老红军几乎都曾这样回忆,这是历史真实。

仅仅是在心里呼唤,这也应该是历史的真实。因为,这种呼唤当时还不能喊出口,他们担心会遭到“左”倾机会主义路线的“残酷斗争,无情打击”。因为他们对“左”倾机会主义路线在中央苏区的“肃反”扩大化仍心有余悸。

陈新州老人把这段惨痛历史教训深深刻在了记忆里:

1930 年 2 月,我在宁都县黄陂学习,搞肃反打AB团。二十二军原有六十四、六十五两个师 6000 多人,肃反扩大化杀了一两千人,两个师合并为一个六十四师,师长唐天际。当时我是肃反委员会副主任,有权决定杀人,我几乎放弃。连和我一起暴动的贫苦出身的人也要杀,自己人杀自己人,我不同意。我和主任争论,两人拍桌子吵起来,他说我是反革命,我说他是反革命,其实我们都不是反革命……

由湘入桂时红军中因回顾反思而生的愤懑正在高涨,把它推向顶点的是湘江畔包括陈新州老人在内的 3 万余伤亡红军的热血与生命。

这支队伍,在李德“匠心独运”设计的“甬道”中行进。左翼为红一军团,其后为红九军团(入桂时变为右翼)。右翼为红三军团,其后为红八军团(入桂时变为左翼)。红五军团殿后阻击追尾的敌军。中央纵队走在“甬道”中间。

李德对付敌人围追堵截的战术原则是:正面硬攻,两侧硬顶,后卫硬堵,不惜任何代价,保护中央纵队。

于是,从苏区出发到进入湘桂边境,7 万余红军战士以血肉之躯,在“甬道”前后左右筑成血肉之墙,让中间的中央纵队慢慢吞吞地安全而行。

这是完全被动的挨打战术。中央纵队走得越慢,红军作战部队的损失就越大。这代价是极为惨重的。

据肯定不能完全准确的统计:

红军作战部队突破三道封锁损失共达 22 000 余人:突破第一道封锁线时损失3700 余人,突破第二道封锁线时损失 9700 余人,突破第三道封锁线时损失 8600余人。

虽然行进中不断有穷苦人加入红军的队伍,虽然整个中央红军的总数递减并不很大,但补充进来的都是无战斗经验、没经训练的新兵,致使部队的战斗力大大减弱。

李德在这极其险恶和严酷的时刻仍是毫无悔悟,仍指挥整个中央红军顽固不化地按照他的“甬道”战术前行。

李德握有战场最高军事指挥大权,却并不了解瞬息万变的战场情况,也就根本谈不上掌握战场上的主动权。就在这种时刻,他仍是我行我素地按着五次反“围剿”时的老一套:“图上作战”指挥。

突围西进中,李德强制执行在地图上画直线进军,正面硬攻,两侧硬顶,后卫硬堵的“甬道”战术,致使中央纵队前行缓慢,战斗部队伤亡惨重,更把中央红军沿红二、红六军团从江西走到湘西的所谓“萧克旧径”,前往湘西与红二、红六军团会合的战略目的甚至进军路线,明白无误地告诉了蒋介石。

李德不知道,蒋介石动用了 30 万国民党中央军、湘军、桂军、粤军,组成五路“追剿”大军正严阵以待,在他认定中央红军必经的湘桂走廊,必渡的湘江两岸战略险要之地,精心设计布置了第四道封锁线。

蒋介石的主要战略目的非常清楚:在湘江东岸与中央红军决战,一战置中央红军于死地。

这第四道封锁线,其实就是包围圈,因其形似三角,后来被军史专家称为“铁三角”口袋阵。

蒋介石信心十足,似乎胜券在握了,他这样严令他亲自任命的“追剿”军总司令何键:“务求全歼,毋容匪寇再度生根……”

因为此时,他的对手,不是毛泽东。

战场形势的变化发展本来可以使红军不再陷入绝境。

公路穿过永安关

湘桂交界要隘永安关

桂系首脑李宗仁、白崇禧认为:红军西进人马 10 万之众(当时红一方面军号称 10 万人马),来势汹汹,而且一连突破三道封锁线,其势正锐,但不会进占广西而只是路过。

广西拥有正规军两个军约 5 个师、16 个团,且装备好,训练有素,战斗力较强。广西还有全副武装的民团常备大队 8600 余人,更有经过军事训练的壮丁近百万。广西完全有力量在湘桂边境、湘江畔倚仗有利地形和工事碉堡堵死红军,但广西不能去堵红军。

堵,就是死守。死守必须死战。死战势必造成桂军、红军两败俱伤,得利者只有蒋介石。蒋介石的 20 余万嫡系部队,将以不可阻挡之势,以追击红军为借口,趁桂军、红军两败俱伤之机,乘虚占领广西。

既要“反共”,又要防蒋。只能追击,不能堵截。

桂系首脑们决定:在红军入境前,将部队布防于湘桂边境兴安、全州、灌阳一线,摆出决战架势。此举有两个目的:一则应付蒋介石,使之相信桂军已全力以赴堵击;二则警告红军,广西早有准备,最好在进广西前改道另去。如红军过境势不可免,则相机侧击和追击,但绝不堵击。既促使红军快走,也防红军主力回头打击。

总而言之,只追不堵,打尾不打头,就是他们深思熟虑后制定的湘江作战的基本方针。

于是,就在中央红军走近湘桂边境时,桂军原在全州、兴安、灌阳一线布防的精锐主力夏威第十五军,几乎全部撤往东南一侧的恭城县、贺州等地,仅在全州留了两营干训队,兴安留了一个团,灌阳留了一个团。

撤下来的精锐部队立即堵住了蒋介石“一计除三害”计划实施时中央红军所必经之路。

此时,中央红军必经的全州至兴安 60 余公里湘江地段几乎是无兵在守,湘江渡口几乎向红军敞开。

湘江防线“铁三角”包围圈上最重要的一条“铁边”竟暂时不存在。

对于红军,最为关键而重要的是,李德并不了解桂军已从湘江地域撤军,这一段湘江已几乎不设防这一战场变化。或者是他已得知这一变化,因为红一军团已得知这一变化。或者是李德根本就不相信战场会发生这种变化,因为他根本不了解中国的国情。抑或是李德根本就没意识到这一变化对于中央红军的生死存亡所具有的极其重要的决定性意义。

其实,远在百余公里外的湖南道县潇水畔,红一军团指挥官们的眼睛就盯住了广西湘江边的全州。

坐落在湘江之畔的全州县城,是湘桂边境上的第一大县城,战略地位十分重要,古来就是征战双方必夺之地。兵家称全州县城为“全县居广西之北,当湘桂交通之要冲”,“为广西门户,北连湘楚,南蔽桂林,扼要筹防,向称重镇”……

控制了全州,就控制了由湘入桂的咽喉。尤其是控制了全州,就能有效地扼守住几乎所有这一地段上湘江的重要渡口。

谁先抢占全州县城,谁就得地利。因为“全州城门全用巨大青石筑就,西北城墙高丈五六,东面城墙高丈一二,用青砖巨石扣砌。城墙上每隔二三十步砌一小房,可住 10 人,用来守城,故全州城易守难攻”。

当年太平军北上为争夺全州不惜伤亡惨重攻城,连攻十几天不下,最后只得秘掘地道,用棺材装炸药放置于城墙下,才炸开城墙,攻占全州。占了全州的太平军渡过湘江,由桂入湘,势如破竹,很快定都南京。

红一军团侦察科科长刘忠率军团便衣队和红五团进抵全州城下时,国民党湘军前哨尚在四五十公里外,只要发起突袭,全州便唾手可得。

非常遗憾的是红军没有占领全州。没占领全州,是红一军团指挥官们最大的失策。

《左权传》中这样写道:

……刘忠奉左权的命令率领军团便衣队和红五团侦察排直插全州以北,被敌人包围五天。突出重围后,他们从界首渡过湘江,直抵全州城附近侦察。这时,城内只有民团,国民党正规军尚未到达。刘忠建议红五团从速渡过湘江,占领全州。但率领红五团的二师参谋长李棠萼认为要报军团指挥部,听候命令再行动。等“渡过湘江,占领全州”的命令下达时,国民党刘建绪的部队已先行占领全州,并向城外派出部队,布置了警戒线。红五团只好抢占觉山铺(脚山铺)。……刘忠向左权特别指出,二师参谋长李棠萼贻误战机,失去了控制全州的机会。左权深沉地说:“是的,假如占领全州,通过敌人的封锁线可能会顺利一些……”

李德没去把握这一变化,而红一军团恰恰在没有李德命令的情况下没有及时主动地根据战场变化去采取他们认为应该采取的战术行动。

李棠萼要听候军团指挥部的命令。

军团指挥部要听候红军总部的命令,红军总部的命令其实也就是李德的命令。

在这种极关键极重要的时刻,连林彪、聂荣臻、左权这样的高级指挥员,都不得不被动地等候李德的命令。

李德却迟迟不下命令。

红一军团的指挥官不敢机动灵活地施展他们的指挥才能,不敢发挥主观能动性,也就不敢命令李棠萼迅速占领全州县城,就在这桂北深山野道上困守苦守在电台旁。

战机在等待中失去。失去了的战机就永远失去。历史似乎已注定要这样发展。错误,就这样铸成。

占领了全州,红军肯定不会在湘江之畔流那么多的血,殒那么多的命。

陈新州和他的战友满是汗垢硝烟甚至血迹的脸上,紧绷着对前途命运的迷惘焦虑和为信仰赴死的坚定悲壮,从潇水走向湘江,从湘南走进桂北。

过了两渡河,过了潇水,过蒋家岭,经新圩(记不太清楚了),到蕉江,万板桥宿营。第二天翻了一座大山,太阳还有一丈多高,就到了兴安界首,走浮桥过了湘江。

走到列水桥,又到鲁塘祥寿寺,天已经黑了。刚放下东西铺开准备宿营,来了命令又要走。又过山口,经洛江过三千界,到护卫岭吃早饭。饭后又走到资源中峰的沙洲坪、石田。

这天太阳很大,刚放下东西,来了命令又要走。又转到余家田,在山上松林休息半天,吃过夜饭又出发。从枫木社岭翻老山界。人多,路小,队伍走完了,我的脚痛,走不动了……

进入桂北,他仍坚持着,身背大刀,腰插驳壳,从队前走到队后,从队后走到队前,照看着队里的每一担银元。

翻过山坳,走进树林,他的一位队员一跤摔倒,扁担断裂。

他走到路边一棵树下,想帮他的队员砍一根树枝做扁担。

一步踏出,脚下一阵钻心剧痛。他踩中了国民党桂系民团埋下的竹钉。

桂系民团奉命在交通要道,山野小道,出村、入村必经路口以及红军可能经过或行走的各处地方,精心埋下了无数的小陷阱。陷阱以草、树叶、稻秸、麦秸伪装,极难分辨识破。陷阱里隐埋着削得尖尖的青竹钉。青竹钉五六寸长,用人尿、马尿浸过,再涂上桐油,既硬又毒。

穿草鞋的红军一旦踏进陷阱,脚板就会被竹钉刺伤甚至刺穿。被刺伤刺穿的脚很快毒性发作,红肿,化脓,流黄水,创口溃烂疼痛剧烈,继而引发高烧不退,危及生命。当时红军既无有效药物对症治疗,也无药物止痛,通常仅是用酒精甚至米酒洗洗伤口,简单包扎。

太平军北上过桂北时,清军和当地团练曾用这种毒竹钉对付过太平军,使太平军在这一带大量减员,损失惨重。

桂系民团故伎重演,竹钉成为红军长征过桂北时防不胜防伤害极大的“土地雷”。

陈新州来不及清洗伤口,撕下一条当作绷带配发的白布,包扎伤口,匆匆赶上队伍。

走过都庞岭余脉丘陵山地,走过湘江,走进越城岭大山,一直走到老山界,六七个昼夜,近 300 公里路程,他忍受着剧烈疼痛,一字没说,深埋在了心底。

与红军长征的万水千山相比,老山界算不上最高,但它是中央红军长征中翻越的第一座大山,它的险峻崎岖,使翻越过它的陆定一和众多老红军刻骨铭心。

当然,更使陈新州老人刻骨铭心。

他的红军长征,止步在老山界。

他拄杖走过龙塘江,半立半跪地翻过雷公岩和三跳,几乎是爬着过了神仙桥,老山界最险峻崎岖之处都已差不多被他越过了,就剩最后的百步陡。

他坚决谢绝战友们的搀扶,他不想连累战友。

他清醒地意识到自己可能再也无法坚持走下去了,他把驳壳枪交给战友带走,他的大刀早在界首过浮桥执行中革军委的轻装命令时,被扔进了湘江。

他撕下一块衣襟,包好党证、文件和组织配发的怀表,埋在了路旁一块墓碑石板下,记下方位、标志物,做好记号。

半夜,他昏倒在百步陡第一陡前。

后来,他伤好后,多次来到百步陡,坐在第一陡前,仰望着这几乎是直立的石壁上凿出的 108 级石阶,望着百步陡旁数十丈高的悬崖峭壁,望着战友们前进的方向,心中默默地唱着,饱含着怀念与追忆:

工农革命新高涨,工农红军有力量,共产党最好主张。哎哟,哎哟,共产党最好主张。

国民党军阀蒋介石,坐在南京大害怕,大调兵镇压革命。哎哟,哎哟,大调兵镇压革命。

一次派来鲁涤平,二次派来何应钦,到江西屠杀革命。哎哟,哎哟,到江西屠杀革命。

龙岗活捉张辉瓒,富田活捉公秉藩,我红军追到水南。哎哟,哎哟,我红军追到水南。

水南残部都缴枪,赶到永丰打敌人,多缴枪发给贫民。哎哟,哎哟,多缴枪发给贫民。

这次缴到数十万枪,土地革命更保障,苏维埃巩固发展。哎哟,哎哟,苏维埃巩固发展。

我们就是得了胜,还要继续向前进,把敌人完全肃清。哎哟,哎哟,把敌人完全肃清……

这歌声本来高亢激昂,响起在热火朝天、如火如荼的兴国、宁都、瑞金,整个中央苏区。而此时,他却只能在老山界的荒野,在心里默默地唱:

打败敌人百万兵,黄陂一战更惊人;红军英勇传天下,师长生擒到二名。蒋介石、罗卓英,南昌督战哭伤心;陈诚缩入乌龟壳,泥像过河难保身。

粉碎围攻第四回,国民狗党命垂危;革命形势大发展,残酷战争又到来。殖民地,苏维埃,两条道路看清来,自由独立新中国,障碍重重待打开。

反动狗子宋子文,出洋借款转南京;购买飞机毒气炮,轰炸苏区不消停。阶级恨,日加深,满腔热血沸腾腾,防空防毒多加紧,扩大红军更坚定。

争取江西胜利中,红军个个献英勇;南昌一打长江动,邻近苏区一片红。英、日、法,海、陆、空,在华势力不相容,快些准备来驱逐,扩大红军莫放松。

新做草鞋簇簇新,一针一线为红军;女工农妇多先进,到处宣传领导人。卅万双,要完成,区乡赛好用精神,争先慰劳红军去,消灭敌人好乐心。

优待红军条例多,执行优待莫辞劳;红军家属有优待,归队红军不用拖。同志嫂,笑呵呵,随时报告红军哥:“家中一切皆充足,祝你前方唱凯歌。”

文化提高到水平,目前政治也分明;工农群众皆兴奋,个个拳头向敌人。上前线,当红军,大家一刻不留停,上杭兴国做模范,自求解放要热情。

扩大红军总动员,逃兵归队各争先;敌人五次新“围剿”,惨败依然不可免。赤地外,白区边,双方炮火响连天,生擒蒋贼来生割,献给工农大众前……

他一遍遍地唱,久久不忍离去。

后来他才知道,只要能翻过百步陡,只要能再坚持五六天,他就能跟着队伍走出桂北,走到湖南通道,走到贵州……

中央红军的三路部队翻越老山界后在龙胜会合继续行进至湖南省的通道和黎平直至贵州的遵义。

他昏倒在百步陡后的第 7 天“通道转兵”,第 10 天黎平会议召开,正好一个月后,遵义会议召开。

还是后来,他常常想,湘江战役中央红军由 8.6 万人锐减到 3 万余人,如果他能有幸成为 3 万余人其中的一人,他也许会走到一、二、四三个方面军胜利会师,也许会走到延安……

太阳出来的时候,我痛醒了,发现脚上包扎伤口的白布已经不见了,伤口涌出的脓血,在石板上凝成了浓浓的一小摊,小腿红肿得差不多有大腿粗,浑身火烫。

山道上已经看不到前进的大队伍,只散落着或躺或坐的红军伤病员,他们不时发出一两声痛苦的呻吟嘶吼。

我知道,我和他们一样掉队了。我清楚,在这陌生而又凶险的环境里,掉队意味着死亡。

我不怕死,我怕再也不能归队,再也不能当红军。

我试图爬上百步陡,刚一挪腿,就痛昏了过去。

再醒来,已是黄昏。

他是被推醒的。推醒他的是一位四五十岁的大叔,衣衫破旧,慈眉善目。大叔指着山下,急急说:“李军粮子(国民党桂军)追来了,快躲起来。”

他在昏昏沉沉中被大叔背上,爬上高山,钻进了密林。

老山界下六垌河

老山界百步陡前山道

刚停下,约一个连的桂军就出现在百步陡周围,四下散开,搜捕掉队红军。

他眼睁睁地看着伤病的战友一个个被辱骂殴打捆绑押走,伤重不能行走的就被开枪射杀。

桂军撤走了,民团拥了上来。桂军没发现的战友被民团搜出,剥光全身衣服,跪成一排,被踢下或抛下悬崖峭壁。

他在战友的惨叫声中又昏了过去。

醒来,他看见大叔蹲在他身边,低头看着他的伤腿,泪流满面,不停地说着:“可怜可怜,造孽造孽……”

他无力说话,情不自禁握了握大叔的手,也是泪流满面,对救命之恩表达深深的感谢。

这时,他才知道,大叔姓肖,是位瓦匠师傅,湖南永州人,已在老山界落户。

入夜,山风冷峭,米粒雪越下越密。雪粒打在脸上,一点不冷,脚痛好像也没那么剧烈了,昏沉中他感觉生命正一点点离他而去。

不能死,要归队。他挣扎着抬起头望了又望肖师傅下山的方向。

茫茫雪夜里出现了一点火光,越来越亮,那是打着火把的肖师傅。

肖师傅把我背进了一个小山洞,铺开油布,扶我躺下,盖上棉被,一口一口喂我吃了半竹筒米粥,一遍遍用浸水的麻布揩抹我发烧火烫的额头,喃喃不止:可怜可怜,造孽造孽……直到我沉沉睡去。

第三天,搜山的桂军和民团撤走,肖师傅把我背下了山,背进了自己的家。屋里火塘炭火熊熊,肖师傅请来的草药医生已在等候。

两个月后,我痊愈了。

那一夜,月朗星稀,我把肖师傅请到屋前晒谷坪上,端张椅子,请肖师傅坐下。面对肖师傅,双膝跪地,先恭恭敬敬叩了三个响头,然后跪行到肖师傅膝下。

这是我老家江西南康义子拜认义父的传统风俗礼仪。

我伏在肖师傅的膝头,仰望着肖师傅说:“我的命是你救的,你就是我的重生父亲。请你原谅,我还不能好好侍奉你,我要去找红军……”

肖师傅连连点头说:“好儿子,先跟我学手艺。”

为隐蔽身份,肖师傅给他改名为“陈兴周”。这个名字,在他逝世后镌刻在他的墓碑上。

从此,红军队伍里少了一位身背大刀、腰插驳壳的管理科长,越城岭大山里多了一位老实勤快的泥瓦匠。

他四处做泥瓦匠活,四处打听红军消息。

肖师傅要我跟他学手艺,后来湖南祁阳又有几个人,其中有一个姓陈的,他说是本家,我和他们一起学手艺,我跟他们扛料子(建房用木料),有一次从山上滚下来,又饿,晚上扛料子回到中峰已经半夜了。第二年他们离开了,我又到龙溪粟传祯家帮工三年……

红一军团一师三团八连班长朱镇中等五位伤病掉队的战友正好也在粟传祯家帮工,正在商量一起回江西老家,邀他同行。

他深知,这时他不能回去,家乡的反动派绝不会放过他。

那年,朱镇中他们约我回江西,我不能回去。家乡的反动派曾用 500 块大洋悬赏我的头。

朱镇中他们启程了,他把身上所有的钱交到朱镇中手里,一直送到几十里外,洒泪而别。他转回粟传祯家,继续边打工边找红军。

12 年后,他知道桂北地区有了中共领导的桂北游击队。

他兴冲冲去找到那块墓碑,挖开石板,只能长叹:他的党证已融入泥土,怀表已经锈蚀朽坏。

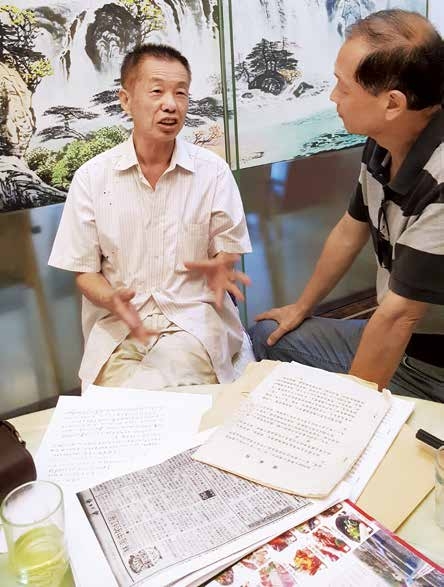

作者采访陈新州的儿子陈华生(左)

1947 年我听说有中共领导的桂北游击队,就挑了一担米,以卖米为掩护,到全州石塘一带找桂北游击队。一担米吃完了也没找到,只好回来。1949 年,我终于找到了党,参加了桂北游击队,打游击直到解放。我把入党誓词永远记在了心里,我是有信仰的人,我坚持我的信仰,决不放弃……

老人已是一口地道的桂北方言,只能在他苍老深沉不知在心里已经唱了多少年的红军时代的歌曲中,依稀听出他的乡音:

送郎当红军,革命要认清。豪绅,地主,剥削我穷人。

送郎当红军,坚决打敌人。消灭,反派,大家有田分。

送郎当红军,切莫想家庭。家中,事务,妹妹会小心。

送郎当红军,纪律最严明。放哨,出勤,亲郎要小心。

送郎当红军,红军最文明。公买,公卖,大家来欢迎。

送郎当红军,阶级要认清。富农,流氓,都是不革命。

送郎当红军,冲锋杀敌人。帝国,主义,赶它不留停。

送郎当红军,努力去革命。勇敢,奋斗,都是为穷人。

送郎当红军,道理要认清。反动,宣传,亲郎切莫听。

送郎当红军,亲郎慢慢行。革命,成功,亲郎回家庭。

…………

唱到这里,老人咳咳喘喘再也唱不下去,老泪纵横,望向 44 年前他来的路。

中华人民共和国成立后,陈新州老人的最高职务是国营全州县咸水林场副场长,行政 21 级,大约相当于部队连排长。

1981 年 6 月,陈新州逝世。全州县为他举行了隆重的告别仪式,县长致悼词:

陈新州墓碑(碑上用的是救命恩人肖师傅给他取的名字)

“……他为人正直,坚持原则,平易近人,克己奉公,遵守纪律,服从分配,保持和发扬了红军战士那种艰苦奋斗、勤俭朴素的优良传统和作风。晚年退休后,仍然为林场建设出谋献策,这种好作风、好品质,受到了广大职工的尊敬……”

他是全州咸水林场职工心目中永远的“林海中的红星”。