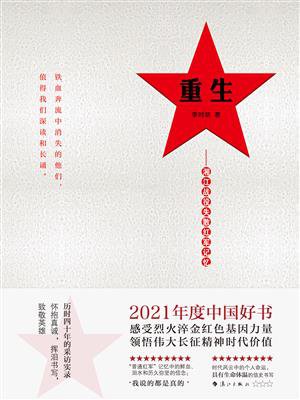

第二章

青山绵绵情意长

朱镇中:“粟家院子的三爷、三娘、奶奶和所有亲人,我永远敬佩、怀念你们!”

粟传亮:“他在回信中说,‘我三岁死了爹,七岁死了娘,由伯伯养大,我的命是你救的,你就是我的亲爹娘了’。”

朱镇中

● 朱镇中,原名朱家芬,1916 年生,原籍江西省瑞金市壬田镇洗心村。

● 1932 年 8 月加入中国工农红军,参加中央苏区第四、第五次反“围剿”。

● 1934 年红军长征过桂北时任红一军团一师三团八连班长。

● 1964 年被授予中国人民解放军上校军衔,曾任总参测绘局局长、顾问。

● 1988 年被中央军委授予二级红星功勋荣誉章。

寒浸浸的雾,阴冷冷的曙色。低低天际沉重压着成群成片像坟头的山头岭头。山头岭头覆盖着浓密的灌木丛、油茶树、马尾松。

浓密的灌木丛、油茶树、马尾松,漫山遍岭奔泻而下,一直奔涌到那条土黄色如死蛇般的湘桂公路两侧,才止住势头。

山头岭头,横亘数公里,排成整齐的两列队伍。湘桂公路正好从山岭中直穿而过。

山岭和路,形成一个标准的“≠”的形状。

湘桂公路左侧,依次排列着尖峰岭、双把牛角抱西瓜山、皇帝岭等。

湘桂公路右侧,依次并峙着怀中抱子岭、冲天凤凰山、美女梳头山、米花山等。

一个小村庄,坐落在这些山山岭岭的怀抱中。

这个没能躲过战火的小村庄,却因为那场在它周围的山山岭岭上进行的,在某种意义上对 15 年后中华人民共和国的诞生有一定影响的血战,被载入中国工农红军长征史,被载入中国人民解放军军史,被载入中国共产党党史。

这座小山村,叫脚山铺。

全州的脚山铺、兴安的光华铺、灌阳的新圩,刚好形成一个三角形。

红军的小三角形被紧围在蒋介石的大“铁三角”之中。

而脚山铺、光华铺和新圩,就是这个小三角形的尖角。

这三个尖角,形成三条阻击线,迎面刺向从三个方向攻向界首之敌,阻住三个方向敌之进路。

脚山铺,阻住从全州沿湘桂公路南下界首之湘军。

光华铺,阻住从桂林经兴安沿湘桂公路北上界首之桂军。

而新圩,则阻住从恭城一线回师灌阳直扑界首的桂军主力。

这三个角,只要有一个角被突破,正在界首抢渡湘江的中央纵队和将在界首渡过湘江的中央红军各军团都完全可能陷入死地。

红三军团第四师十团扼守光华铺,第五师十四团、十五团扼守新圩。

红一军团第一师、第二师扼守脚山铺。

血战一天后幸存的红一军团一师三团八连班长朱镇中和他幸存的战友,此时就睡在他们坚守血战的阵地上,就睡在敌我双方伤亡者鲜血浸透的阵地上,就睡在妄图攻占他们的阵地而被他们消灭的敌人尸体中间。

军团首长急令在潇水一线完成阻击任务的红一师,克服一切困难,日夜兼程赶到脚山铺参战。

红一师已在潇水之滨连续苦战数昼夜,几乎是没做任何休整,接到命令就急急上路。

已是极为疲惫之师,在一昼夜间走了 90 多公里路程赶到脚山铺,立即投入战斗,打退了国民党湘军三个师的轮番进攻。

太疲倦了。枪炮一停,绷紧的神经马上就松弛甚至崩溃,倒地就睡着。不管是躺在尸堆中,还是血渍上。

收容队和卫生员辨认得很艰难。

先辨认谁是我军谁是敌军,再辨认同是睡着躺着的指战员中谁是伤员或已是烈士,然后把伤员送到野战医院或卫生队,把遗体送到战火暂时还烧不到的地方。

朱镇中醒过来了,他不是在敌军进攻的枪炮声中醒来,而是在我军一线前沿展开的政治攻势声中醒来。

我军战壕里,红一军团政治部政工人员举起一个个铁皮喇叭筒,喇叭口对着敌军阵地,喊着话:

白军弟兄们:

半个中国,已经沦亡于日本,日军横行中国,如入无人之境,究竟中国还有谁能抗日救国?

是国民党南京政府吗?

不是!谁都知道,蒋介石、张学良都是一帮卖国贼。

是两广军阀吗?

不是!

是“湘军”总司令何键吗?

也不是!

他们虽然口头骂蒋介石卖了国,但他们自己什么时候派过一兵去收复东三省?还不是与蒋介石联合一致进攻江西的工农红军。

谁是真正抗日救国?只有苏维埃政府与中国工农红军。

中国工农红军已经对日宣战,红军北上抗日先遣队已经到了浙江、安徽,如果没有国民党军队拦阻,早就和日本帝国主义开火。

弟兄们,执戈卫国是军人天职。打倒国民党各派军阀,哗变暴动到红军中来,救国卫民,在此一朝!

弟兄们,你们的出路是哪一条?

你们看看你们的家乡!不是水灾,就是旱灾;不是旱灾,就是虫荒。国民党收捐收税,土豪劣绅催租逼债。妻离子散,家破人亡!

想想你们自己吧!冲锋拼命是你们,发财享福是上级官长。官长袋里花花绿绿,你们还是腰无半文。

如果拼命牺牲是为了抗日救国,倒也值得,但是军阀强迫你们进攻中国的工农,进攻反日反帝的红军。

你们走在“家破人亡”“死不得所”的死路上。

弟兄们,你们的出路只有一条:团结起来,反对进攻红军,反对克扣军饷!暴动起来,打死压迫你们的官长!哗变拖枪到红军来,打土豪分田地,建立苏维埃,救你们自己,救你们全家。

弟兄们,怎样跳出死路走上生路呢?暴动起来,兵变到红军来!

暴动起来,拖枪到家乡去打土豪分田地,组织红军游击队!

不守堡垒,杀死官长,缴枪给红军!

官长强迫你们进攻时,到红军阵前托起枪杆子缴械!

撤退时,假装落伍,把枪支子弹送到红军来!

弟兄们,拿着枪哗变到红军来吧。我们要为抗日救国而战,为铲除国民党军阀而战,为打土豪分田地拯救人民而战,为救自己而战……

就在政治攻势声中,朱镇中和战友吃几把已渗进汗水,甚至血水的炒米和炒面;喝几口沟溪里打上来的冰凉冰凉的山水,咬紧牙,再咬紧牙,使出疲倦得已近极限最后剩下的那一点点气力,修筑工事。

轻伤员也加入了这个行列,只要还站得起身,双手还能活动。

干着干着,不时有战友突然倒地不起。

倒地的战友有的只是一时的昏迷,被战友唤醒后,立即加入抢修工事的行列。

但有的战友,倒地后再也没起来,相当大的部分是吐血而死,累死。

晨风徐徐扑面,清新却冷冽。寒雾由浓变淡,由厚变薄。

朝晖渐起,很红,染透山峦,染透树林草丛……

天很红,地也很红,天地都像在出血,血在天地间交织流淌。

一群敌机从红艳如血的朝晖中钻出,扑向脚山铺我军阵地,狂轰滥炸,阵地上顿时血肉泥石草木横飞,弹坑累累。

敌军排炮开始轰击,敌军竟跟着炮弹冲锋,黑压压低姿前进,攻向红一师三团阵地。硝烟还没散尽,硝烟后的敌军冲锋队伍就已到了阵地面前。

十几把红绸飘飘的军号高举过战壕,一齐吹响冲锋号。号声如利刃刺破长空,声震旷野,虎虎生威。

十几名身材高大、相貌英俊的掌旗兵,一跃而出战壕。

掌旗兵高擎着弹洞累累且被火药硝烟熏烤得已成黑红色的军旗,带头冲向敌军,紧跟在掌旗兵后的是枪上刺刀的朱镇中和一队队红军指战员。

掌旗兵直挺挺地站立着,跟在掌旗兵后的冲锋士兵直挺挺地站立着,几乎完全按照苏联红军步兵大典条例上反冲锋法的规定姿势,列成散兵线,操着正步,冲向迎面而来的敌军。

面对面,残杀的阵势在迫近。

冲锋的敌军姿势更低,冲在最前面的敌下级军官手中的德国造冲锋枪喷出的密集弹雨,首先泼向冲在最前面的红军掌旗兵。

掌旗兵仍直挺挺地,迎着敌军的弹雨照样往前冲。

一个掌旗兵倒下去。一个接一个的掌旗兵倒下去。

没倒下去的几乎是木然地往前冲,直挺挺地往前冲。

德国造冲锋枪的子弹疯狂射向同样直挺挺迎着弹雨往前冲的、挺着刺刀的朱镇中和他的战友。

红军冲锋指战员一排排被打倒。前面的被打倒,后面的照样往前冲,直挺挺机械地往前冲,迎着子弹往前冲。

红军的冲锋队伍是真正地前赴后继,是真正地踏着尸体和鲜血前进,而且是踏着自己人的尸体和鲜血。

对于这种僵化教条的战法,目睹这场恶战的时任红一军团第二师四团团长耿飚后来有过痛心疾首、发人深省的评说:

那时“左”倾路线还占统治地位,谁在作战时弯一下腰,也要被认为是“动摇”而受到审查,轻则撤职,重则杀头,这是照搬外国“经验”的恶果。

……打仗的时候,必须直着身子不断往前冲,不许弯腰,不许掩蔽,不许停顿,不许利用地形地物来躲避迎面射来的子弹和呼啸而下的炮弹。谁要躲避子弹,就算怕死,不革命。记得当时每个连、营或团等单位,都有一名掌旗兵负责打红旗。掌旗兵全是百里挑一的英俊小伙儿,但是这种人死得最多。因为无论是他们掌着红旗在队伍最前面冲锋的时候,或是护着红旗站在高处的时候,都不许弯腰,更不许蹲下,这样,他们就成了敌人的活靶子。所以,仅从这一点看,“左”的教条主义、形式主义,使我们无数的好战士做出了无谓的牺牲,给革命造成了极大的损害。

冲锋的红军在继续前进。

冲锋的敌军在继续前进。

面对面,残杀的阵势在逼近。

红军从敌军眼中看到了骄横和凶蛮。

白军从红军眼中看到了仇恨和决心。

再接近,彼此都能听到发自胸腔的短促、急速、沉重的呼吸,都能感觉到对方全身上下所散发出来的带着血腥味的杀气。

突然,冲锋的两军面对面不约而同刹住了脚步。

血红的眼睛对视着,打量着,像虎豹在盯着猎物,在寻找置对方于死地的最要害部位和最佳时机。

停步和对视只是极短的一霎,红三团政委林龙发暴喝一声:“冲啊……”一马当先,挺着寒光闪闪的刺刀,冲入敌群。

“冲啊,冲啊,一切为了苏维埃新中国……”

朱镇中和他的战友,紧随着他们的团政委,狂呼着,带着因战友的牺牲而激发起来的百倍仇恨和勇气,带着血战到最后一口气的决心,猛冲进敌群。

一把把寒光闪闪的刺刀,猝不及防地直抵敌人的胸膛,直刺敌人的咽喉。

而敌人的刺刀同样也抵进红军的胸膛和咽喉。

战场上没有别的声响,只有杀声和惨叫声,还有利刃刺破皮肉、刺入骨头、刺进内脏的闷闷的钝响。

时任红一军团政委的聂荣臻也目睹了这场血战,称此战为“……敌众我寡,但在‘一切为了苏维埃新中国’的口号下,我们的士气惊天地而泣鬼神”。

搏杀是短暂的。占绝对优势兵力的国民党湘军在红军惊天地泣鬼神的士气和杀气震慑下,精神开始崩溃。一个湘军士兵突然发出一声疯癫般的惨号,丢枪抱头向后狂逃而去。像雪崩一样,湘军纷纷掉头逃跑,连手持德国造冲锋枪的下级军官也狂奔而逃。

国民党湘军丢下一地的尸体和伤员,全线溃退下去。

十余面红旗仍插立在我军阵地上,在寒风中、在硝烟中猎猎舞动,但十余名掌旗兵已没有一个能再站在自己的阵地上。

退回阵地的我军冲锋战士,还剩约二分之一。

红军长征胜利 70 周年前夕,在全州县史志办,笔者看到了当时所能看到的最完整的一份红一军团脚山铺阻击战阵亡将士名录:按姓氏排列,有名有姓,共1999 位,大部分籍贯江西、福建;绝大部分正值十几二十岁青春年华。名录上特意以粗重黑体字注明:不完全统计。

阵地终于守住了,朱镇中倒在了阵地前。他又一次成为幸存者,在没能退回阵地的二分之一里,他不是烈士,是伤员。

他倒地流血的地方成为他生命历程的新起点,他的军旅生涯翻开了新的一页,他和铁匠粟传亮一家“青山绵绵情意长”的感人故事,完全可以作为正史传世。

朱镇中《青山绵绵情意长》:

……11 月底,红军在广西全州同敌军展开激战。当时,我在红一军团一师三团八连当班长。那天,红军面临数倍敌军的包围,但红军战士临危不惧,个个顽强冲杀。在一次冲杀中,敌军的子弹打穿了我的左脚踝,鲜血直流,使我失去平衡突然摔倒在地,当晚被送到救护站后便昏迷过去。第二天清晨,我被枪声惊醒,才发现部队已经转移,我们 100 多个重伤员被留了下来。情况危急,我们不能等着当敌人的俘虏,只好各自分散行动。我拖着肿得发木的左脚,咬紧牙关,爬行在山路上,寻找部队。傍晚时,我爬到一座大青山脚下,这时左腿已经肿得老粗,再也爬不动了,正好碰到一个后卫部队的炊事员,他给我吃了点东西,又找了两个老百姓临时做了一副简易的担架,请他们把我送到前面部队去,我一上担架就昏过去了。哪知这两人原来是歹徒,他们把我抬到山腰后,趁夜晚无人,用草绳死死勒住我的脖子。我惊醒过来,挣扎了一阵又昏迷过去了。他们以为我死了,把我身上的一点钱和背包抢劫一空,就跑掉了。大约半夜,寒风使我苏醒过来,这才发现,我孤零零地一个人躺在崎岖的山路上。怎么办呢?能躺在这儿等死吗?不,决不能!革命战士决不能向困难低头,只要还有一口气,我就要去赶部队。我忍着剧痛,拖着疲惫无力的身子,艰难地向山顶爬去。

12 月 8 日下午,经过几天的搏斗,也不知摔了多少跤,流了多少血,总算翻过了大青山,爬到了山脚的一座桥头边。我正想喘口气,忽然发现桥上写有“建昌”二字。这是我们部队的代号,我高兴得忘记了脚伤,一下子站了起来,想跑上桥去,可是脚支撑不住,我又摔了一大跤,伤口的血水和脓水往外冒,钻心的疼痛使我几乎昏过去。我强忍着剧痛爬到对面一棵树下,又一次昏过去了。不知过了多久,我迷迷糊糊地听到声声呼唤“共产党伢仔”“小把戏”……睁眼一望,只见一个两手黝黑,红黑脸膛上带有铁屑,约莫 40 岁的汉子,和善地蹲在我的身旁。他见我醒过来了,连忙扶我坐起。我看出他是个铁匠,是个好人,急忙问他:“老乡,我们部队开到哪里去了?”这个汉子悄悄地说:“离开大青山,过老山界往贵州高头去哩,已经走了三天啦!”轻易不会掉泪的我,一听说部队已经走远,顿时像娃娃失去爹娘一样,禁不住失声痛哭起来。他坐在我的对面,用手抚摸着我血糊糊的伤脚,劝慰说:“哭什么,伤成这个样子走不得了!”又问:“你这个共产党伢仔多大?哪里人?在队伍里干什么事?”面对这个心地善良的老人,我感到有了希望,有了力量,便告诉他:“我 18 岁,江西瑞金人,父母都去世,家中没有人,在队伍里干勤务兵。你是个打铁师傅吗?”他欣喜地拍着我的肩说:“小把戏,真聪明,被你猜准了。我听说你们红军是好人,专帮穷人打富豪。你把伤养好了再去找部队,要不要得?”铁匠沉思了一会儿,怪心疼地对我说:“真作孽啊,你的脚伤成那个样子不能远走啦,趁现在没有谁看见就跟我走吧。”我抬头看看四周重重叠叠高入云霄的山峦,心想眼下拖着这么一条负伤化脓的腿,怎么也翻不过座座高山追队伍了,倒不如跟着这善心的铁匠走,等养好伤再去找部队。就这样,我同意了。

铁匠不容我说二话,弯腰把我背起,一口气走了两三里路,把我背到粟家院子(现名龙溪村)一个荒废菜园的草堆下隐蔽起来。他抽出许多稻草为我打一个铺,然后跑回村看看风声再说。我感动得不知说什么才好。想到这里是敌占区,不能拖累他,忙说:“老乡,太谢谢你了!我在这里休息一夜,明天再进山找部队去。”铁匠连连摇头:“你跟不上了,我会去找医师给你治脚伤的,等着吧。”

这天晚上,偏僻荒废的菜园忽然热闹起来,粟家院子的老乡不断地来看我。看来风声不很紧,粟铁匠没有对乡亲们保密。来的人中有的叹息:“小把戏造孽,三爷吃斋哟。”我从群众口里得知,铁匠在家排行第三,在乡亲们中威望很高,粟家院子的人都称他为“三爷”。群众走后,为了防止意外,我换了个地方躺下。盖着厚厚的棉被,想着好心的铁匠,我深深感受到红军和人民的鱼水深情,几天的伤痛和疲劳好像跑掉了一大半。入睡不久,我忽然被一阵狗叫声惊醒,正在惊疑不定的时候,只见粟铁匠披着衣服走了过来:“伢仔,你一个人怪孤单的,我来给你做伴,明天就接你到家去住。”我说:“明天我还是进山去。”“这怎么要得,你们的部队早打到贵州高头去了,那儿离这里远得很哟,中间又没得人家,没得吃的,还有土匪,你又不能走,爬到半路不饿死也会被土匪害死。你就安心在我这儿把伤养好,天一亮我就请草药医师去。”说着,铁匠就在我的铺边坐下和我聊起天来。看起来,铁匠对红军的事情很感兴趣,我便利用这个机会向他做起宣传来了,给他讲了我的家乡瑞金是怎样打土豪分田地的,讲了我是怎样当红军的,讲了红军的好。铁匠越听越爱听,连连称赞说:“要得,要得,红军可好,红军在这里过了三天,不拉夫,不抓丁,不抢百姓东西,真是个好队伍,好队伍!红军不走,在这里打土豪,分财主的田有多好!”半夜的交谈使我和铁匠的心贴得更近了。

第二天午饭后,粟铁匠从十五六里外的山里请来了一位打猎的老人,老汉背着猎枪,后面跟着一条猎狗。一到草堆边,铁匠就说:“伢仔,这个医师要得的,他的药一敷上,没得出来的子子(子弹头)都能跑出来,很要得的。”猎人仔细地检查了我的伤口后,就从褡裢里掏出一把草药,放在嘴里嚼了一会儿,吐出来给我敷在伤口上,然后用一块干净布包扎好,猎人交代铁匠说:“这服药是管消肿止痛的,两三个时辰内开始见效就有用,不行的话,明天下午再给他换一种药。”铁匠连声答道:“要得,要得。”说完掏出三块大洋交给了猎人,一边送他走,一边说着感谢的话,还说要请他再来看几次。铁匠刚转回来就问我:“这药要得不要得?”我告诉他:“这药要得,敷上后疼痛就轻多了。”“吃斋呀!过两天再请他来。”铁匠为我治伤花了这么多钱,我十分过意不去,便说:“不要再请了,不要再请了,我会好的,会好的。”

第二天晚上,粟铁匠带着一个年近 40 岁的女人来,向我介绍说:“这是三娘。伢仔,风声还不打紧,住到我家去吧。”边说边把被子卷起来给三娘抱着,他把我背上,一直背到家里。他们全家都在堂屋里迎着我。铁匠依次向我介绍:“这是奶奶,这是家赞(大儿子),这是矮子(二儿子),这是老满(三儿子),这是妹子(女儿)。”并叫他的孩子叫我大哥,我也亲切地叫“奶奶”,就像是回到自己家里一样。铁匠一家人待我都很好,特别是奶奶,对我尤其疼爱。她含着眼泪说:“伢仔造孽,要吃斋的。”为了给我治好伤,她真是把心都掏出来了。她听说南瓜瓤子可以消肿止痛,就把家里的瓜瓤全部掏出来,亲自给我敷上,过一会儿瓜瓤发热了,又换新的,家里的瓜瓤全部掏完了,就出去向别家讨。乡亲们知道后,有不少人主动送来。听说茶叶可以治伤,奶奶就用浓茶给我洗伤,用嘴巴把茶叶嚼烂给我敷伤口。三娘总是专门做些好吃的给我补养身体。在铁匠一家人的精心护理下,两个多月之后,我的伤慢慢地好了,不久,便丢掉了拐棍,慢慢锻炼走路。为了给粟铁匠家减轻负担,我尽量帮助他们干些力所能及的活。开始是放牛、砍柴,后来就下地干些农活或进山摘些蕨菜和其他野菜。可是粟铁匠一家人都很关心我,说什么也不让我干重活。有一次,我上山砍柴,试着挑一担回家,三娘知道以后,赶紧跑去接我说:“你这个老表,怎么挑这么多,累坏了怎么要得?”此后,她再也不让我挑柴了。春天到了,广西比较热,我还穿着过冬的衣服,奶奶对铁匠说:“你不知道这伢仔没得衣服穿呀?”铁匠马上说:“晓得了,我打算把几支鸟枪卖了,给他做身衣服。”我说:“你家里也困难,不用做了,我把这身衣服改成单的就行了。”事后粟铁匠还是卖了鸟枪给我做了新衣服,春耕大忙时节,正是青黄不接的时候,粟铁匠家断了粮,只好向地主家借,但利息很高,春借一担秋还三箩(一箩 50 斤)加 20 斤。借来的粮食主要是给我和临时请的一个短工吃,铁匠一家人基本上吃野菜及蕨根做的粑粑。他们听说这些东西吃了容易引起伤口化脓,就一点也不让我吃,我实在没得办法,就故意少吃,每餐吃一碗饭就不添了,奶奶和三娘看出了我的心事,就把我的碗抢去再满满地添上,我还是不愿吃。三娘就说:“伢仔,我们家就是饿死,也不能把你饿坏了,不能让你这个红军小把戏再受罪啊!”听着这慈母般的话,我感动得热泪盈眶。

随着时间的流逝和伤口的痊愈,我是越来越想部队了。我想赶紧去找部队,但又难于对粟铁匠启口。一天,我路过一个地主家,地主婆把我叫进去,花言巧语,要我给她当干儿子,并答应把使唤丫头嫁给我,要我搬到她家里去住,给她干活,被我严词拒绝。那天粟铁匠一回来,我就把这件事告诉了他,粟铁匠思索一会儿,对我说:“伢仔你做得对,你出来是为了打土豪的,她家就是土豪,她是黄鼠狼给鸡拜年,没安好心。我想,你不能在这儿久住下去了,虽然上面暂时没有追究,但时间长了,他们这些财主也会算计你的,我打听了好多人,都不知道你们部队的消息,我看,你是不是先回江西老家去?你要愿意,一到秋收我就送你走。”粟铁匠的话使我高兴得心都快跳出来了,原来粟铁匠和我想到一处去了。粟铁匠让我回江西,更使我心里一亮说:“对,回江西找部队去。大部队到哪里去了,现在打听不到,江西苏区总还有红军的,那里人熟地熟,一定能找到。”

秋收后的一天,我把五个失散在龙溪村的红军战士邀到一起商量找部队的事情,确定了回江西的行动计划。第二天,我把回江西的打算告诉了粟铁匠。他一口答应,只要求我等两天再动身,说要给我筹点路费。他的心思我很清楚,原来说秋收后送我走,就是想卖点新谷,好给我一笔路费。我坚持不同意他这样做。我说:“三爷,我们几个老表商量好了,没有路费,沿途讨饭,路上不住店,只要带上一斗米就行了,你们家的谷子一还债,顶多够吃到年底,明年春就要缺粮。三爷,你千万别给我弄路费了。”但是,粟铁匠还是卖了一些谷,凑了四块大洋,让三娘给缝在一顶破斗笠的几个地方,说是防止路上被坏人打劫。

离别那天,粟铁匠一家准备了丰盛的酒菜,给我送行。粟铁匠一筷接一筷地给我夹菜;奶奶、三娘的眼泪直往下滴,三个弟弟和一个妹子也哭了,都舍不得让我走。粟铁匠含着眼泪对我说:“伢仔,一路上小心,到家后写信来以免我们想念。胜利了,有机会来玩……”

我流着激动的眼泪说:“奶奶、三爷、三娘,我永远忘不了你们……”

经过长途跋涉,我们终于回到了瑞金。以后又经过多番周折,终于找到了在江西坚持斗争的红军游击队,回到了党的怀抱。我们部队在 1938 年年初正式改编为新四军。从那以后,我随着部队南征北战,一直没有得到粟铁匠的消息,我心里经常想念他。

广西一解放,我就写信去寻找粟铁匠,终于联系上了。1956 年,我请粟铁匠到了我家做客,彼此畅叙了新中国成立前后的巨大变化和龙溪村的父老兄弟姐妹,共叙这段同生死共患难的革命友谊。“文化大革命”期间,组织上审查我这段历史时,粟家院子的一个坏分子乘机造谣诬蔑,还一再逼粟铁匠写材料陷害我,在那是非颠倒的年月里粟铁匠不怕高压,不怕受折磨,顶住各种压力,坚持正义,坚持讲真话,恢复了历史本来的面目。

青山绵绵情意长,阶级友爱永不忘。几十年来,大青山下这位普通铁匠及其一家的形象,一直如巍巍青山耸立在我的心间,他们冒着生命危险救护、倾注全部心血关怀的不只是我一个人,而是我们这支与人民血肉相连、生死与共的革命军队;他们爱的不只是我一个人,而是共产党领导的整个红军和革命事业,他们是广西各族人民的好榜样。

粟家院子的三爷、三娘、奶奶和所有亲人,我永远敬佩、怀念你们!

粟传亮口述实录(根据广西桂林行署文化局红军长征过桂北调查组 1978 年 5月 14 日采访记录整理):

1934年冬第二次过红军,是农历九月三十日,红军从三条路来:一路从青皮界,经坤福安、菜园里、油榨坪、社岭过老山界;一路是从大帽岭,经同乐、资源县城、菜石界;一路是从三千界,经枫木、菜园里、社岭。

大部队走后,留下五个红军,因为是大白霜,天气很冷,他们在庙堂里头烤火,我母亲叫我去看看。我去了,他们见我很害怕,我见他们有的受伤,有的脚被竹钉刺破,肿了,又很饥饿。我问他们吃饭没有,可我的话他们不懂,他们讲话我也不懂,我只好做了个吃饭的手势,他们才领会。

当天我就煮好饭菜送来,他们连菜也顾不上要就把饭一下吃完了。这么送饭我送了七天。

后来家里没有谷子了,在一个麻子地主家借了四担谷子,地主见我借谷子是为红军送饭吃的,要我还谷子,我只好把五个红军分散到别家去住,在别家做事,不要工钱,所以有几家都愿意领去。

这五个红军,廖昔生在王三家做事,一个名叫老清的在权家屋里帮事,欧阳凤(排长)在梓名家帮看羊,有个叫小老陈的在粟传信家帮扫地(他家是小土地出租),朱镇中(当时叫周富贵)住在我家。他当时才 16 岁(实际上已 18岁),左脚的螺丝骨被打穿了,我给他治病养伤。

住了几天,伪政府派人来搜查,要是查出哪家养了红军,就与红军同罪,一同要抓起。朱镇中在我家,自卫队却没查着,敌人一来,我叫他躲在家里,这么过了好多天。

有一次,我崽要结婚了,我去姨娘家借钱,在姨娘家住了。乡公所派人把朱镇中抓走了,关在乡公所。

我去送饭,谢希文用棍子扒我的饭,发现饭里有猪肉。谢希文说:“共匪,红军,你还给他送肉吃,不行!”

我当时吓了一跳。幸亏炊事员钱满是个大好人,他做手势叫我把朱镇中带走。我趁乡丁都不在,在钱满的帮助下,把朱镇中偷偷地带到了松林里。

他脚还痛,夜晚我背他回来,白天背他上山,后来见没事才回家。

我懂点草药,把他的伤口治好了,他帮我砍了半年的柴火,我就每天打铁。

这时候我见他总是愁眉苦脸的,我母亲问他为什么这么忧愁,他唉声叹气总是不说,后来才了解他想回老家。我安慰他,回去还是留下由你自己决定,他很高兴。

一年以后,有一天,我正在打铁,朱镇中等五个红军走到我跟前,他讲:“三爷,我们来了一年多了,很想老家,今天要回去了。”

我很难过,我讲:“江西离这里这么远,拿什么做盘缠(路费);衣服又少,不冷死你们?”

他们说不要钱,讨米回去。

我给了朱镇中两串铜钱加四块花边(银元),又看他衣服单薄,我就把自己的衣裤都脱给他穿上。

我送他们到油榨坪,在一大堆坟山丛里坐下休息。

朱镇中对我讲:“三爷呀,我们就要离开你了,不知道什么时候我们还能相会,我回去后一定马上来信告诉你。”说着他马上哭起来。

我也哭了,他们五人跟着一起哭起来,当时我们就这样分开了。

他走后,我心里难过。我想,江西这么远,一定是没命了。新中国成立后我连做梦也没想过他还活着。1954 年 12 月,当时油榨坪供销社来了一封信,是南京来的,寄“西延油榨坪三爷收”。资源县是红军过后第二年成立的,“三爷”是朱镇中对我的称呼。

因为是部队的信,都不敢拆。大概一个月了,信摸来摸去都漏出信纸了。有个叫年包仔的,他家有人参军,他说:“拆吧,怕个鬼,我有个哥在部队,恐怕是他们也难说。”他拆了。

那时,我崽在供销社工作,他见信里的内容像是我平时常讲的周富贵的事,就急忙拿回家给我看。我看了,正是周富贵写来的。我很高兴,急忙回了信,我把周富贵当时在我家的情况一五一十地告诉了他。

10 天后,马上接到回信,这么来回三四封信,原来他现在改名叫朱镇中。

他在回信中说:“三爷,你来吧,我三岁死了爹,七岁死了娘,由伯伯养大,我的命是你救的,你就是我的亲爹娘了。”信上又详细地写了去南京的路线图。

我不懂游泳,害怕坐船,就由旱路走。1956 年,我和我女婿乘坐火车到了南京一个部队,在门口很多军人,他们不理我,还以为我是什么外来人找错了路。我把信给他们一看,他们才知道我是朱镇中的家属,这时就很热情,又递烟,又请喝茶,又请坐。

不一会儿,朱镇中来了,我看他额上有颗痣,就认出来了。

到了朱镇中家里,他叫了爱人董秋萍和四个儿女来,说:“这就是我经常给你们讲的那位爷爷。”

在朱镇中家,他告诉我,他当年从我家走后,五个红军到了衡阳,住在伙铺里,恰好又遇到国民党抓兵,有三人逃跑了,他和欧阳凤躲了起来。第二天,他俩又走,好不容易到了江西老家。他到家就生病,欧阳凤被国民党抓去当兵,他后来在江西参加了游击队,在太行山跟董秋萍结了婚。

我在朱镇中家住了 50 天,他给我缝了长袍皮衣,花了 100 多元。每天我进进出出都有部队的人跟着,就是上厕所也怕我出危险,还总有人服侍,又没火烤,我过不惯那里的生活,闹着回家,不久我就回来了。

1962 年,我又去他那里,那时他已在北京西路 17 号。同年,他也回资源来探望我,并在油榨坪、县里各地做了报告。

想起来红军真苦,朱镇中命也长,我连做梦也没想到他还活着……

1982 年,粟传亮病故。

1989 年,已 73 岁的朱镇中再次回到资源县龙溪村,亲往粟传亮老人墓前敬献花圈拜祭。朱镇中亲笔书写花圈挽联:“义父粟传亮老人千古——红一军团一师三团八连八班班长朱镇中哀挽。”

前排左一为粟传亮,右一为朱镇中

全州县觉(脚)山阻击战纪念碑

全州脚山村老街

资源县中峰乡龙溪村粟传亮家老屋