第二节

明儒高濂的创意之举

如果说前一节的内容,是在概念理解方面,对“创意”与“养生”的关系以及本书列于“休闲、审美与创意”书系的一种注解,从而为我们理解创意养生的身体本位做好了铺垫;那么,本节则于文化现象方面,揭示创意养生在中国养生文化中的存在事实,对“休闲、审美与创意养生”作现实中的例证。

养生是一种休闲活动,而创意是对自由理念与美学意象的双重实现,呈现、外化为艺术与审美对象。所以,创意养生其实就是以艺术或以充满审美意涵的物事来尊养生命,这是“休闲、审美与创意养生”这一命题得以成立的事实基础。这样的创意养生,以不拘于传统佛道养生方式的文人养生为主要表现形式,文人养生本身即充满着人文创意色彩与高雅的审美情趣;而在文人养生的历史长河中,晚明文人高濂所撰的《遵生八笺》堪称为汇集了众多支流的集成之作,因此最具代表性与讨论价值。

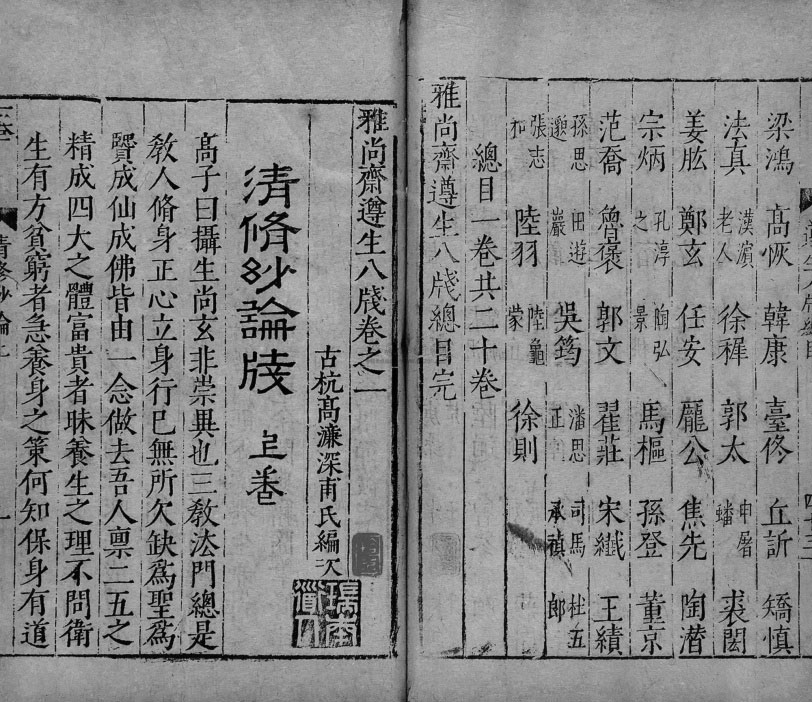

图1-1 《雅尚斋遵生八笺》书影

《遵生八笺》最初进入笔者的视野,是以《燕闲清赏笺》这样一个分笺形式出现的;作为某艺术丛刊中的一本,《燕闲清赏笺》与《宣和画谱》《长物志》《考槃馀事》等书并列一丛。这样的归类并无不妥,而且这在当下时代可以说是一种“通识”;因为该笺所载是对字画、古董、瓶花等物的赏鉴品评,以当今视点来看,此皆属“艺术”,故而可与相关艺术类专著并置。

不过,《燕闲清赏笺》与上述所举艺术专著不同之处在于:虽然它可以独立成书而行世,但从体系上来看,它实属“养生巨著”《遵生八笺》的一个部分。该书见刊于万历十九年(1591),为明季钱塘(今杭州)人高濂所撰,高濂也是明代著名的戏曲家、藏书家。《遵生八笺》书名用“遵生”,但书中正文基本皆用“尊生”,二者在用法上相通,意义上其实亦无差别;只是若细究之,“遵”字更多了一层尊崇并遵奉、躬行的意味,所以“遵生”必然“尊生”,而“尊生”亦应当“遵生”。本书行文过程中,与原书正文一样,多采“尊生”而用之,其实这也就是通俗所谓的养生。围绕养生,书分八笺十九卷,体系庞大,旁涉晚明文人生活的各个方面,且所记甚详。对于《遵生八笺》的大体总结与评述,《四库全书》之语已经颇为精当,兹引述如下:

其书分为八目。卷一卷二曰《清修妙论笺》,皆养身格言,其宗旨多出于二氏;卷三至卷六曰《四时调摄笺》,皆按时修养之诀;卷七卷八曰《起居安乐笺》,皆宝物器用可资颐养者;卷九卷十曰《延年却病笺》,皆服气导引诸术;卷十一至十三曰《饮馔服食笺》,皆食品名目,附以服饵诸物;卷十四至十六曰《燕闲清赏笺》,皆论赏鉴清玩之事,附以种花卉法;卷十七十八曰《灵秘丹药笺》,皆经验方药;卷十九曰《尘外遐举笺》,则历代隐逸一百人事迹也。书中所载,专以供闲适消遣之用。标目编类亦多涉纤仄,不出明季小品积习,遂为陈继儒、李渔等滥觞。又如张即之宋书家而以为元人,范式官庐江太守而以为隐逸,其讹误亦复不少。特钞撮既富,亦时有助于检核,其详论古器,汇集单方,亦时有可采,以视剿袭清言,强作雅态者,固较胜焉。

提要是对其整体价值最主要的概括,是“专以供闲适消遣之用”,并在四库简明目录中有再次的强调;而隐之未说的,是它以“遵生”为名的题中之义,即颐养生命之旨。所以,这八笺实有共同的风格与取向,即“闲适消遣”;也有着共同的宗旨与目标,即“遵生”贵身。换言之,对《遵生八笺》来说,“休闲”是其呈现出来的整体特色,“身体”是其根本与旨归、是一以贯之的主线;而我们如今称之为“艺术”的“清赏”,甚至“为陈继儒、李渔等滥觞”的明季小品范例,只是其整体情状中的一个面向、基础主线中的一个分支。

再经过相关文献的爬梳与比对,更发现《遵生八笺》这一体例的完备以及内容的丰厚,在中国文化传统中实有着独一无二的代表意义。把一般认为属于审美领域的艺术、清赏等物事归于一部以养生为主题的巨著,这本身就是高濂的一个“文化创意”、一个历史创举。对于这一创举,我们可以从文献类型的归属、休闲审美的主题与内容的汇编集成三个方面来具体说明。

一、古所未有之类例

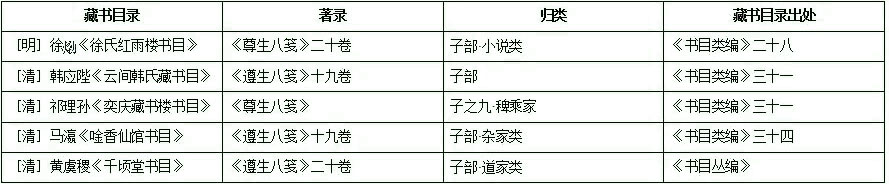

《遵生八笺》问世以后,诸藏书家在把它归于何种目录方面颇有争议,兹整理成表格如下

:

:

表1-1

其中,《云间韩氏藏书目》直接归之于“子部”,极为概括。《徐氏红雨楼书目》与《奕庆藏书楼书目》的“小说类”与“稗乘类”性质实同,正如“稗乘类”之下细分的“说汇”“说丛”“杂笔”“演义”之含义,都是指奇闻逸事、杂记笔谈之作。而《千顷堂书目》“道家类”的划分依据,则是《遵生八笺》的道家养生之内容及其尊生旨趣。

由此可见,依传统类例对《遵生八笺》进行归纳,已经难以统一。对此,《四库全书》采取了新的举措。清代所修的《四库全书》,既是中国传统文献类例观念的集成之作,也颇能体现明清之际的学术研究状况。四库馆臣意识到了明代书目中对《遵生八笺》等书的归目的混淆与不恰当,也认识到此类书实则代表着一种新的著作形式,故而开辟新属以容纳。在其中,《遵生八笺》被归于“子部·杂家类七·杂品”之属;而“杂品”,实是《四库全书》特为《遵生八笺》类著作所开的“古所未有之例”:

古人质朴不涉杂事。其著为书者,至射法、剑道、手搏、蹴鞠止矣。至《隋志》而欹器图犹附小说,象经、棋势犹附兵家,不能自为门目也。宋以后则一切赏心娱目之具,无不勒有成编,图籍于是始众焉。今于其专明一事一物者,皆别为谱录。其杂陈众品者,自《洞天清录》以下,并类聚于此门。盖既为古所未有之书,不得不立古所未有之例矣。

这种开辟新的类属条目以纳其书的做法,真实反映了《遵生八笺》在体例形式方面的独特。而观其所述,“专明一事一物者”,名为谱录;“杂陈众品者”,则类聚于杂品。以此而论,“杂品”好像与“谱录”的性质相同,只是后者的重复相加,但事实并非如此。

在“谱录类”下,有钟鼎卣彝、铜窑漆雕、文房香石等“器物之属”,茶、酒等“饮馔之属”,以及“草木鸟兽虫鱼之属”。很明显,这些都是典型的静观欣赏之物,以当下学术研究而言,即极具代表性的中国文人的审美对象。但这些并不是“杂品之属”中《洞天清录》《遵生八笺》等书所论清赏审美的唯一类型;更重要的是,《遵生八笺》等书还囊括了“艺术类”的内容。

“艺术类”包括“书画之属”“琴谱之属”“篆刻之属”和“杂技之属”,《四库全书》概述了其历史演变趋势:

古言六书,后明八法,于是字学书品为一事。左图右史,画亦古义,丹靑金碧,渐别为赏鉴一途。衣裳制而纂组巧,饮食造而陆海陈,踵事增华,势有驯致,然均与文史相出入,要为艺事之首也。琴本雅音,旧列乐部,后世俗工拨捩,率造新声,非复清庙生民之奏,是特一技耳。摹印本六体之一,自汉白元朱,务矜镌刻,与小学远矣。射义投壶,载于戴记,诸家所术,亦事异礼经,均退列艺术,于义差允。至于谱博奕,论歌舞,名品粉繁,事皆琐屑,亦并为一类,统曰杂技焉。

可以看出,这些属类在其历史演变中,从揄扬大义、宣示教化的儒家器用,逐渐成为闲赏悦己、安身乐心的清供物事,愈加显示出个人化、审美化的特点。

而至少在目录学编纂方法上,晚明是这一趋势的重要体现。比如法书与琴,《四库全书》把二者列入子部“艺术”类下,这一划分方法,其实是沿袭明万历年间祁承爜的《澹生堂藏书目录》而来。在其之前,“琴”往往是被列为乐类归入经部;“法书”亦常被列入经部,至万历年间的《红雨楼家藏书目》始将“法书”归子部,与“艺术”并列,在《澹生堂藏书目录》中,二者终归于“艺术家类”。于是,法书与琴最终由“经”入“子”,尤其是迁归至“艺术类”之中,成为当时文化思想与审美风潮的一种反映。

所以,“谱录类”与“艺术类”多是文人于燕闲之时的赏鉴物类,“杂品之属”则横跨两者。而诞生于晚明、归类于“杂品”的《遵生八笺》,就成为这一审美文化的代表文献,毛文芳也把其视为探究“晚明闲赏美学”的重要著作:“晚明闲赏美学的内容,可以高濂《遵生八笺》之《燕闲清赏笺》的题名与四库提要获得提纲挈领的认识——‘赏鉴清玩’以供‘闲适消遣’。”并以此界定其所论“闲赏”之语义:“‘闲’包括了‘燕闲’‘燕居’‘清闲’‘闲懒’‘闲情’等词义内涵,‘赏’包括了‘赏鉴’(或‘鉴赏’)‘幽赏’‘清赏’等词义内涵。”故“‘闲’是界定‘赏’的先决条件,必须有燕闲之情始能为赏,这代表文人处于闲适和乐的情绪与生活状态;‘赏’是‘闲’所应从事的活动,得闲便要观览游赏,这是文人闲适和乐的生活内容。”

不过,在《遵生八笺》中,“赏”远非“闲”所应从事的唯一活动,“闲”不止可以“赏”,更多是对身心一体之身全方面地尊养:“闲”以顺时调摄,“闲”以安乐起居,“闲”以精研饮食,“闲”以导引运气,“闲”以谈仙问道。这也正是《遵生八笺》不同于《洞天清录》等单纯闲赏之书的地方,它是一位晚明文人整个的生活世界的呈现。所以《遵生八笺》的内涵与意义,已经超出了“闲赏审美”的研究范畴,而进入整个休闲生活的美感体验,即“休闲审美”的身心世界。

二、休闲审美之身心

《四库全书》评《遵生八笺》“专以供闲适消遣之用”,即已阐明此书的休闲功用。尊生养生的文人立场,则更奠定了《遵生八笺》的休闲审美之性质。人之生命,由身心而成,养生者,即是养护身心,它必然要求不为外界所扰、得真自在的休闲环境;文人的视野,则将其生活周遭的文房、花木、旅游,甚至诗词戏曲等极富审美意蕴的事物门类带入养生世界之中;同时,文人的视角,又为这一整个生活世界镀上了生命灵性的审美色彩。这些要素融而为一,构成《遵生八笺》中休闲审美的身心世界。

作为生性散淡的江南文人,可知高濂一方面追求身安,以此身为大,这体现于《遵生八笺》中,即是对休闲之身的向往,集中于“闲”;另一方面,他饱为俗务所困,厌弃功名,这体现于《遵生八笺》中,则是对无功利的审美之心的推崇,集中于“美”。当然,这里的身、心,皆是身心合一之身心;这里的闲与美,也是由闲而生美、因美得真闲。只是为了叙述之便,以其各自侧重而称之。

高濂有着“身学偷闲心学懒”的“闲适”理想。其在《风入松·闲适十首·其十》中云:

青襟耽误十年余,宇宙身迂。翰墨虚为湖海客,前津始悟迷途。寄傲且看山水,消忧漫托琴书。倦将短发为人梳,世故休羁。身学偷闲心学懒,萧然物外闲居。建业何妨饮水,武昌不羡多鱼。

与此相呼应,高濂在《燕闲清赏笺》开篇一段关于“闲”内涵与价值的论述,实可作为其休闲审美思想的集中阐释:

心无驰猎之劳,身无牵臂之役,避俗逃名,顺时安处,世称曰闲。而闲者匪徒尸居肉食,无所事事之谓。俾闲而博奕樗蒲,又岂君子之所贵哉?孰知闲可以养性,可以悦心,可以怡生安寿,斯得其闲矣。

可见,高濂对“闲”的理解,是以身、心为基础的。这一基础,又需置于两种人生状态中,方可称为“闲”。一种状态是从否定意义理解的:“无驰猎之劳”“无牵臂之役”“避俗逃名”;另一状态则是肯定意义的描述:“顺时安处”,即处于顺其自然的无为状态。然而,在表面上闲下来之后,如何真正的“得闲”而不是在表面之闲中虚掷生命,才是高濂更为关心的问题。对此,他又回归身心一体之身,认为“养性”“悦心”“怡生安寿”方为正解。而他的这些极富审美色彩的解答,匪止于《燕闲清赏笺》而已,更是散见于八笺之中。

《清修妙论笺》中,常有融汇二氏的身心修养之法,体现着休闲审美之观点。如“念念不起,自然安闲”

,“形动而心静,神凝而迹移者,无为也;闲居而神扰,拱默而心驰者,有为也。”

,“形动而心静,神凝而迹移者,无为也;闲居而神扰,拱默而心驰者,有为也。”

,“是故收心简事,日损有为,体静心闲,方可观妙”

,“是故收心简事,日损有为,体静心闲,方可观妙”

。

。

《四时调摄笺》中,在传统身体层面的养生论之外,高濂别开生面,“随时叙以逸事幽赏之条,和其性灵,悦其心志”

。以顺应四时的休闲审美活动来怡养身心。如春时《苏堤看桃花》:“明月浮花,影笼香雾,色态嫣然,夜容芳润,若美人步月,风致幽闲。”

。以顺应四时的休闲审美活动来怡养身心。如春时《苏堤看桃花》:“明月浮花,影笼香雾,色态嫣然,夜容芳润,若美人步月,风致幽闲。”

夏时《山晚听轻雷断雨》:“四山静寂,兀坐人闲,忽送晚钟,一清俗耳。”

夏时《山晚听轻雷断雨》:“四山静寂,兀坐人闲,忽送晚钟,一清俗耳。”

秋时《乘舟风雨听芦》:“时乎风雨连朝,能独乘舟卧听,秋声远近,瑟瑟离离,芦苇萧森,苍苍簌簌,或雁落哑哑,或鹭飞濯濯,风逢逢而雨沥沥,耳洒洒而心于于,寄兴幽深,放怀闲逸。”

秋时《乘舟风雨听芦》:“时乎风雨连朝,能独乘舟卧听,秋声远近,瑟瑟离离,芦苇萧森,苍苍簌簌,或雁落哑哑,或鹭飞濯濯,风逢逢而雨沥沥,耳洒洒而心于于,寄兴幽深,放怀闲逸。”

冬时《山头玩赏茗花》:“更喜香沁枯肠,色怜青眼,素艳寒芳,自与春风姿态迥隔。幽闲佳客,孰过于君?”

冬时《山头玩赏茗花》:“更喜香沁枯肠,色怜青眼,素艳寒芳,自与春风姿态迥隔。幽闲佳客,孰过于君?”

《起居安乐笺》中,高濂引古之语:“得一日闲方是福,做千年调笑人痴。”

而如果得一日之闲,又以何为?“心闲手懒,则观法帖,以其可作可止也。手心俱闲,则写字作诗文,以其可以兼济也。心手俱懒,则坐睡,以其不强役于神也。心不甚定,宜看诗及杂短故事,以其易于见意,不滞于久也。心闲无事,宜看长篇文字,或经注,或史传,或古人文集,此甚宜于风雨之际及寒夜也。又曰:手冗心闲则思;心冗手闲则卧;心手俱闲,则著作书字;心手俱冗,则思早毕其事,以宁吾神。”

而如果得一日之闲,又以何为?“心闲手懒,则观法帖,以其可作可止也。手心俱闲,则写字作诗文,以其可以兼济也。心手俱懒,则坐睡,以其不强役于神也。心不甚定,宜看诗及杂短故事,以其易于见意,不滞于久也。心闲无事,宜看长篇文字,或经注,或史传,或古人文集,此甚宜于风雨之际及寒夜也。又曰:手冗心闲则思;心冗手闲则卧;心手俱闲,则著作书字;心手俱冗,则思早毕其事,以宁吾神。”

《延年却病笺》中,通过导引宣气之术,可达至与道冥契

的休闲审美之体验。“夫胎息为大道根源,导引乃宣畅要术。人能养气以保神,气清则神爽;运体以却病,体活则病离。……内究中黄妙旨,外契大道玄言。”

的休闲审美之体验。“夫胎息为大道根源,导引乃宣畅要术。人能养气以保神,气清则神爽;运体以却病,体活则病离。……内究中黄妙旨,外契大道玄言。”

《饮馔服食笺》以休闲之态、审美之趣说日常饮食。如转述宋太宗问苏易“食品何物最珍”,苏易对曰:“物无定味,适口者珍。臣止知臛汁为美。臣忆一夕寒甚,拥炉痛饮,夜半吻燥,中庭月明,残雪中覆一臛盂,连嘴数根,臣此时自谓上界仙厨鸾脯凤胎殆恐不及。”又引唐时刘晏故事,其“五鼓入朝,时寒,中路见卖蒸胡处,热气腾辉,使人买以袍袖包裙褐底啖,谓同列曰:‘美不可言。’”。高子以此补论“物无定味,适口者珍”之意,

也正体现着他自己的美学思想;且除了这一思想本身意旨之外,其所引的故事情状,亦有别具美感的人生体验可供玩味。

也正体现着他自己的美学思想;且除了这一思想本身意旨之外,其所引的故事情状,亦有别具美感的人生体验可供玩味。

《燕闲清赏笺》整笺题眼即在一“闲”字,且清玩赏鉴诸品,多属传统美学之范畴,是高濂个人着墨最多也是最具休闲审美色彩的一笺,下自有述,在此不必赘引。

《灵秘丹药笺》多是仙方丹术,孤立地看与审美几无关联。但如果把它放入整个尊生系统而体系化地理解之,则其仍有研究之必要。虽不同于道徒之流,但修仙问道,也是晚明文人闲暇之时常有的兴趣,而且其直接关涉中国文化中的身、心观念。如“不经水火,不泄元灵,惟仗日精月华煅炼,亦得助气添灵”

之类的观点,亦蕴含着中国身体观、审美观的思想内涵。

之类的观点,亦蕴含着中国身体观、审美观的思想内涵。

《尘外遐举笺》则是对通过本书所达到的理想人生状态的描摹与歌颂,这种状态,正是“志逸”的审美境界与“身闲”的休闲状态之合一。若达此境,“则心无所营,而神清气朗;物无容扰,而志逸身闲。养寿怡生,道岂外是”

?

?

如上,八笺内容,几乎囊括了晚明文人休闲生活的全部,而在高濂笔下,又皆充满着美感体验。可以说,能以审美之心描摹休闲生活的各个方面,也是因高濂的文人胸次与艺术修养使然。沈璟评其词曰“高深甫词,独出清裁,不附会于庸俗者”

,丁申评其诗集《雅尚斋诗草》“颇得自然之雅趣”

,丁申评其诗集《雅尚斋诗草》“颇得自然之雅趣”

,《四库全书总目》评《雅尚斋诗草二集》云“大旨主于得乎自然,以悦性情,故往往称心而出,无复锻炼之功”

,《四库全书总目》评《雅尚斋诗草二集》云“大旨主于得乎自然,以悦性情,故往往称心而出,无复锻炼之功”

。有如此性情与笔触,其休闲生活,自然也美感充盈。

。有如此性情与笔触,其休闲生活,自然也美感充盈。

这一休闲审美的身心世界,包罗众品,并超越了传统美学认识的审美对象范畴,即远不止是以耳听目视的方式对单纯的艺术品作审美静观,而是以全身心融入的方式对现实休闲生活作美感经营,以安顿此世生命。

三、汇总整合之巨著

明人著书,多有抄录,以述为作之风颇盛,且尤以万历间为典型,“万历间人,多好改窜古书,人心之邪,风气之变,自此而始”

。高濂作为一代藏书家,生平所读所记之书,不在少数,这也成为《遵生八笺》的材料来源。《遵生八笺》有相当的内容都来自对之前著作的重新编排、纂辑。《四库全书》评其“钞撮既富”,屠隆谓之“提拈要诀”,李时英称“如睟盘示儿,种种咸在”,高濂亦自言“博采三明妙论”“备集四时怡养”“集奇方于二藏”等

。高濂作为一代藏书家,生平所读所记之书,不在少数,这也成为《遵生八笺》的材料来源。《遵生八笺》有相当的内容都来自对之前著作的重新编排、纂辑。《四库全书》评其“钞撮既富”,屠隆谓之“提拈要诀”,李时英称“如睟盘示儿,种种咸在”,高濂亦自言“博采三明妙论”“备集四时怡养”“集奇方于二藏”等

,皆说明了《遵生八笺》汇集前作的丰富与全面。

,皆说明了《遵生八笺》汇集前作的丰富与全面。

《遵生八笺》所参考的书籍,横跨经、史、子、集等各类目,仅赵立勋等人校注此书时所参考的明以前历代经典数量,就达四百多种。

需要注意的是,除了内容的汇集外,《遵生八笺》之各笺体例与形式,多在中国养生文化的历史长河中有其源流;而它们及其他相关内容汇合于《遵生八笺》之中,却具有史无前例的意义。

需要注意的是,除了内容的汇集外,《遵生八笺》之各笺体例与形式,多在中国养生文化的历史长河中有其源流;而它们及其他相关内容汇合于《遵生八笺》之中,却具有史无前例的意义。

《清修妙论笺》抄“玄经秘典、圣贤教戒、省心律己格言”共计三百六十条

,似暗合一年天数,用以每日修身养性之警语。这种编书体例,自南朝陶弘景《养性延命录》以来,即多有仿作。如宋时有愚谷老人所撰《延寿第一绅言》、张君房所编《云笈七签》,元代有李鹏飞《三元延寿参赞书》。

,似暗合一年天数,用以每日修身养性之警语。这种编书体例,自南朝陶弘景《养性延命录》以来,即多有仿作。如宋时有愚谷老人所撰《延寿第一绅言》、张君房所编《云笈七签》,元代有李鹏飞《三元延寿参赞书》。

《四时调摄笺》的思想内涵,最早可见于《黄帝内经·素问·四气调神大论》,张家山古简《引书》

中也有阐述。后来历代皆有发展,如宋代周守忠《养生月览》、姚称《摄生月令》、元代丘处机《摄生消息论》、元明之交冷谦《修龄要旨》等。但高濂的《四时调摄笺》可谓集众家之大成,因为前代著作着重的面向各不相同,如“《黄帝内经·素问·四气调神大论》《摄生消息论》着重在四季五脏的摄养,《寿亲养老新书》偏重老人之四季养护与合用药方,《岁时广记》《荆楚岁时记》主写四季的节候变化与节庆民俗活动,《四民月令》《千金月令》则以农业、节令活动为主”

中也有阐述。后来历代皆有发展,如宋代周守忠《养生月览》、姚称《摄生月令》、元代丘处机《摄生消息论》、元明之交冷谦《修龄要旨》等。但高濂的《四时调摄笺》可谓集众家之大成,因为前代著作着重的面向各不相同,如“《黄帝内经·素问·四气调神大论》《摄生消息论》着重在四季五脏的摄养,《寿亲养老新书》偏重老人之四季养护与合用药方,《岁时广记》《荆楚岁时记》主写四季的节候变化与节庆民俗活动,《四民月令》《千金月令》则以农业、节令活动为主”

。《四时调摄笺》则是综合了以上各个层面,且别有高濂个人审美游冶之内容。

。《四时调摄笺》则是综合了以上各个层面,且别有高濂个人审美游冶之内容。

《起居安乐笺》则应是由参酌孙思邈《千金翼方·退居》、朱权《神隐》等书而来,且其编写体例与《神隐》多有相似。至于《延年却病笺》《饮馔服食笺》与《灵秘丹药笺》,是医者、道人、养生家所常谈,导引息止、饮食服饵、仙药修炼,更是具有久远的历史。

八笺中,《燕闲清赏笺》与《尘外遐举笺》较为独特。《燕闲清赏笺》之体例虽然亦为承袭,如前代即有《洞天清录》之类名士清赏之作,但把其放入“养生”“遵生”的提纲之下,作为养生之法而存在,则为高濂所创。且本笺也是高濂个人着墨最多的一笺,原创性较高,集中体现了本书于文人养生、休闲审美之意涵与价值。

《尘外遐举笺》直接沿袭皇甫谧《高士传》,并以《晋书·隐逸传》《宋书·隐逸传》《后汉书·独行传》等为补充。虽是记载得道高士、坚贞君子,与养生修道有所关涉,但把此直接归入养生系统内,仍是别具新意。以上两笺,是《遵生八笺》中对传统养生范畴的直接突破之处,也只有放在该书的整个思想体系内,才能有更深入之理解。对此,我们将在后文再进行详细探讨。

此外,从整体上看,《遵生八笺》的书名和各笺标题,或许得益于它的先行者:郑达的《遵生录》与宋诩、宋公望父子所撰的《竹屿山房杂部》。据《千顷堂书目》所述,《尊生录》有十卷,著者郑达,字汝达,为宣德乙卯年(即1435年,原书作“已卯”,但宣德年间无已卯,当为误)举人。

另外,《千顷堂书目》中记为《尊生录》,张廷玉《明史》记为《遵生录》,

另外,《千顷堂书目》中记为《尊生录》,张廷玉《明史》记为《遵生录》,

“遵”与“尊”的混用,同于《遵生八笺》。在《四库全书》的编排中,《竹屿山房杂部》与《遵生八笺》相毗邻,且其书中“养生部”“燕闲部”与“尊生部”等名称,与后书有相似之处。但其“养生”“尊生”之题与目录编排之思想体系,与《遵生八笺》实有质的差别。

“遵”与“尊”的混用,同于《遵生八笺》。在《四库全书》的编排中,《竹屿山房杂部》与《遵生八笺》相毗邻,且其书中“养生部”“燕闲部”与“尊生部”等名称,与后书有相似之处。但其“养生”“尊生”之题与目录编排之思想体系,与《遵生八笺》实有质的差别。

原因有三:首先,其书“养生部六卷,燕闲部二卷,……皆明华亭宋诩撰”,而“尊生部十卷,诩子公望撰”。然后由“公望之子懋澄合而编之”

。所以,此书中“养生”与“尊生”本就非出自一人的成熟思想。再者,查《竹屿山房杂部》之部类详情,“燕闲部”与《遵生八笺·燕闲清赏笺》性质相若,含“文房事宜”与“居室事宜”两目,不过其内容与规模远逊于后者。而更大的差别在于,《竹屿山房杂部》的“养生部”为“茶制”“面食制”“兽属制”“鳞属制”“菜果制”“杂造制”(膏、粉、糖等),“尊生部”为“汤部”“水部”“酒部”“曲部”“酱部”“醋部”“香头部”“辣部”“粉部”“果部”,

。所以,此书中“养生”与“尊生”本就非出自一人的成熟思想。再者,查《竹屿山房杂部》之部类详情,“燕闲部”与《遵生八笺·燕闲清赏笺》性质相若,含“文房事宜”与“居室事宜”两目,不过其内容与规模远逊于后者。而更大的差别在于,《竹屿山房杂部》的“养生部”为“茶制”“面食制”“兽属制”“鳞属制”“菜果制”“杂造制”(膏、粉、糖等),“尊生部”为“汤部”“水部”“酒部”“曲部”“酱部”“醋部”“香头部”“辣部”“粉部”“果部”,

由此可知《竹屿山房杂部》的“尊生”内涵,止为平时具体饮食制作之说明。最后,其把“养生”“尊生”与“燕闲”相并列的编排思路,与《遵生八笺》以“燕闲清赏”为“遵生”命题下的一个子范畴不同,这也已经说明了其对“尊生”概念的理解较为狭隘,并且其并未把“尊生”与“燕闲”真正贯通起来。

由此可知《竹屿山房杂部》的“尊生”内涵,止为平时具体饮食制作之说明。最后,其把“养生”“尊生”与“燕闲”相并列的编排思路,与《遵生八笺》以“燕闲清赏”为“遵生”命题下的一个子范畴不同,这也已经说明了其对“尊生”概念的理解较为狭隘,并且其并未把“尊生”与“燕闲”真正贯通起来。

因此,《竹屿山房杂部》实为杂记,其体例思想及对“尊生”的理解,与《遵生八笺》不可同日而语。而《遵生录》体量较小且与《竹屿山房杂部》成书相去不远,故其“遵生”内涵应与后者相类。

最后,《遵生八笺》除了集前代之大成,其在养生文化兴盛的晚明时代,与同类著作相比也是一部意义独特的总结型巨著。如龙遵叙的《食色绅言》皆是勉人戒杀、节欲之言,龚廷贤《寿世保元》皆为药方医术,万全《养生四要》为寡欲、慎动、法时、却疾之主张,如此,等等,多是止于《遵生八笺》中的某一侧面。此外,《四时宜忌》实乃后人伪托瞿佑之名的作品,其内容多出自《遵生八笺·四时调摄笺》;且“现存署为瞿佑著的《居家宜忌》乃删削《四时宜忌》而成,内容亦均出于高濂《遵生八笺》”。

养生类之外,《遵生八笺》对清赏类著作亦有滥觞之功:《考槃馀事》在《遵生八笺》之后问世,并引用了后者的内容。其条文与《遵生八笺》完全相同或基本相同者,竟达百分之六十七强,而屠氏新增者不足四分之一。

文震亨的《长物志》在《遵生八笺》刊行三十年后才成书。李渔《闲情偶寄》则更是远晚于《遵生八笺》,且亦受惠于它。如麻国钧认为“《闲情偶寄》一书之有关部分,当受惠于《遵生八笺》”

文震亨的《长物志》在《遵生八笺》刊行三十年后才成书。李渔《闲情偶寄》则更是远晚于《遵生八笺》,且亦受惠于它。如麻国钧认为“《闲情偶寄》一书之有关部分,当受惠于《遵生八笺》”

。蒋星煜也指出,“李笠翁《闲情偶寄》中关于美食、休闲生活的一些经验、知识,都在《遵生八笺》中找到了出处或片段的原文”

。蒋星煜也指出,“李笠翁《闲情偶寄》中关于美食、休闲生活的一些经验、知识,都在《遵生八笺》中找到了出处或片段的原文”

。张谦德的《瓶花谱》,明显受到《燕闲清赏笺·下卷·瓶花三说》的影响,二者论述不乏相近之处;流传较广的袁宏道《瓶史》二卷本的上卷实则为《瓶花三说》之内容,所以高濂的《瓶花三说》才应被称为世上最早的插花艺术论著。

。张谦德的《瓶花谱》,明显受到《燕闲清赏笺·下卷·瓶花三说》的影响,二者论述不乏相近之处;流传较广的袁宏道《瓶史》二卷本的上卷实则为《瓶花三说》之内容,所以高濂的《瓶花三说》才应被称为世上最早的插花艺术论著。

张岱有云:“余大父与武林涵所包先生,贞父黄先生为饮食社,讲求正味,著《饕史》四卷,然多取《尊生八笺》。”

张岱有云:“余大父与武林涵所包先生,贞父黄先生为饮食社,讲求正味,著《饕史》四卷,然多取《尊生八笺》。”

也可见该书在晚明的地位与影响。此外,与《遵生八笺》同样被四库馆臣列于“杂家”的郑瑄《昨非庵日纂》,亦有部分篇幅纂录自《遵生八笺》,如“取资《遵生八笺》‘恬养一日之法’,将‘高子曰’三字删去,其余全录”

也可见该书在晚明的地位与影响。此外,与《遵生八笺》同样被四库馆臣列于“杂家”的郑瑄《昨非庵日纂》,亦有部分篇幅纂录自《遵生八笺》,如“取资《遵生八笺》‘恬养一日之法’,将‘高子曰’三字删去,其余全录”

。并且,“《昨非庵日纂》的编纂模式是‘随展随阅,随阅随抄’,就形式上来看,前后并无逻辑关系。这与高濂试图建立养生体系,仔细所述自身观点,并标上姓名,是相当不同的”

。并且,“《昨非庵日纂》的编纂模式是‘随展随阅,随阅随抄’,就形式上来看,前后并无逻辑关系。这与高濂试图建立养生体系,仔细所述自身观点,并标上姓名,是相当不同的”

。故而,从体例上来看,《昨非庵日纂》亦不如《遵生八笺》一般自成一套庞大严整的尊生体系。

。故而,从体例上来看,《昨非庵日纂》亦不如《遵生八笺》一般自成一套庞大严整的尊生体系。

综上所述,正如研究者所指出,《遵生八笺》一书,“从八个方面系统全面地总结了我国古代养生学”,可被认为是“我国古代第一部,也是唯一一部集明以前养生学大成的代表著作”。

其“参酌了众家常说,间杂己见而完成,其细节披纷,体系庞大,实为当代仅见之编书手法”,并且“有系统地将生活各层面纳入其‘遵生’架构之下,以之作为理想生活的核心观念”。

其“参酌了众家常说,间杂己见而完成,其细节披纷,体系庞大,实为当代仅见之编书手法”,并且“有系统地将生活各层面纳入其‘遵生’架构之下,以之作为理想生活的核心观念”。

而高濂之所以在此书中以养生议题为核心,来统摄这一前所未有的庞大文化体系,也与他的个人经历不无关系。

而高濂之所以在此书中以养生议题为核心,来统摄这一前所未有的庞大文化体系,也与他的个人经历不无关系。

高濂在中国文学史上以戏曲家闻名,他出生于钱塘富商之家,且是家中独子,极得父宠:“及深甫生,盖夙昔才之矣。既就舍旁筑藏书室,贮古图书,其上为楼居,贮古尊彝钟鼎。……以此居子,使之与古为徒。”

深甫即高濂字。他幼时身体不好,曾自述:“余幼病羸,复苦瞆眼,癖喜谈医。自家居客游,路逢方士,靡不稽首倾囊,以索奇方秘药,计今篇篇焉盈卷帙矣。”

深甫即高濂字。他幼时身体不好,曾自述:“余幼病羸,复苦瞆眼,癖喜谈医。自家居客游,路逢方士,靡不稽首倾囊,以索奇方秘药,计今篇篇焉盈卷帙矣。”

所以,高濂的才气禀赋与文人性情,为他著书立作提供了才情基础;富裕的家境与父亲欲使之“与古为徒”的栽培,为他广泛接触与深切研究艺术物事提供了物质基础;幼时孱弱于是癖喜谈医,则为他瞩目于养生课题提供了人生动力。这诸多方面的合力,才促使他完成《遵生八笺》这一冶艺术与养生为一炉、可堪为创意养生之典范的文化巨著。

所以,高濂的才气禀赋与文人性情,为他著书立作提供了才情基础;富裕的家境与父亲欲使之“与古为徒”的栽培,为他广泛接触与深切研究艺术物事提供了物质基础;幼时孱弱于是癖喜谈医,则为他瞩目于养生课题提供了人生动力。这诸多方面的合力,才促使他完成《遵生八笺》这一冶艺术与养生为一炉、可堪为创意养生之典范的文化巨著。