3.2 微系统

3.2.1 自然系统和人造系统

系统是由相互作用、相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体,并且这个有机整体又是其从属的更大系统的组成部分。

系统通常由若干功能单位组成,系统可大可小、可复杂可简单。在这里,我们把系统分为两类:自然系统和人造系统。

1.自然系统

自然系统也叫天然系统,通常来说,自然系统是宇宙中亿万年来天然形成的各种自循环系统,如天体、地球、海洋、生态及生态系统、气象、各种生物等。

自然系统是一个高阶复杂的自平衡系统,如天体的运转、季节的周而复始、地球上动植物的生态循环,食物链系统、以及维持生命的各种系统都属于自然系统。

自然系统包括生态平衡系统、生命机体系统、天体系统、物质微观结构系统等,系统内的个体按自然法则存在或演变,产生或形成一种自然现象与特征。

自然环境系统没有尽头,只有循环往复,并从一个层次发展到另一个层次。地球上所有生命赖以生存的自然系统是庞大而复杂的,是由各种自然力量彼此交错形成的。

自然系统可以小到一个原子,也可以大到整个宇宙。

2.人造系统

人造系统是由于人类的参与而形成的系统,如GPS、宇宙飞船、人造卫星、飞机、汽车、轮船、机械设备等。人造系统与自然系统之间存在着界面,两者互相影响和渗透。

原始人类对自然系统的影响不大,近几百年来随着科学技术的快速发展,人造系统对自然系统的影响越来越大。下面介绍最为典型的人造系统:GPS。

GPS即全球定位系统(Global Positioning System),又称全球卫星定位系统,是美国从20世纪70年代开始研制,历时20余年,耗资300亿美元,于1994年全面建成。GPS系统包括三大部分:空间部分——GPS星座,是由24颗卫星组成的星座,其中21颗是工作卫星,3颗是备份卫星;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。

24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,卫星的平均高度为20200 km,在全球任何地点、任何时刻至少可以观测到4颗卫星;地面控制部分由一个主控站、5个全球监测站和3个地面控制站组成;GPS用户设备由GPS接收模块、数据处理软件及其终端设备,如智能手机等组成。图3-9所示为GPS卫星围绕地球运转的示意图。

图3-9 GPS全球卫星定位系统示意图

科技的快速发展,人造系统能既造福于人类,也可能危害自然系统,甚至带来灾难。所以,人造系统和自然系统的和谐共处也受到人们越来越多的关注。

人造系统和自然系统也会结合在一起形成复合系统,复合系统是一个动态复杂系统,人造系统通常是复合系统的部分或者要素,而自然系统常常是复合系统的最上一级。

银河系是一个系统,太阳系是一个系统,地球是一个系统,这些都属于自然系统。

GPS是一个系统,卫星是一个系统,有效载荷是一个系统,一块PCB是一个系统,一个SiP是一个系统,一颗SoC也是一个系统,这些都属于人造系统。

3.2.2 系统的定义和特征

本书研究的主要对象是人造系统,因此,在后面的描述中所提到的系统皆指人造系统。

1.系统的定义

系统是指能够完成一种或者几种功能的,组合在一起的结构,是将零散的东西进行有序的整理、编排形成的整体。系统是由相互作用、相互依赖的若干组成部分结合而成的,具有特定功能的有机整体,而且这个有机整体又是更大系统的组成部分。

2.系统的特征

系统主要具有六大特征,如图3-10所示。

下面分别解释系统的六大特征,并对应SiP做简单阐述。

(1)集合性,系统至少是由两个或两个以上可以相互区别的要素组成的,单个要素不能构成系统。对应到SiP上,表明SiP内包含至少两个以上的裸芯片,以及数量不一的无源元器件。

(2)相关性,系统内的要素相互依存、相互制约、相互作用而形成了一个相互关联的整体,某个要素发生了变化,其他要素也随之变化,并引起系统变化。对应到SiP上,一个芯片的状态发生变化,其他芯片都会有相应的调整,才能满足SiP定义的功能,一个芯片失效,整个SiP的功能失效或者部分功能缺失。所以在设计SiP时,在满足功能的前提下要尽可能简单,用最少的芯片实现SiP的功能,否则,其中一个芯片失效了,其他已知好芯片(Known Good Die,KGD)往往也就跟着“陪葬”了。

图3-10 系统的六大特征

(3)目的性,系统都具有明确目的,即系统表现出的特定功能。这种目的必须是系统的整体目的,不是构成系统要素或子系统的局部目的,一个系统可能有多重目的性。对应到SiP上,就涉及SiP功能的定义,如果有明确的应用目的,SiP的功能定义就容易明确,应当避免目的不明确而将功能定义得含糊,从而增加SiP设计实现的难度。

(4)层次性,一个复杂的系统由多个子系统组成,子系统可能又分成多个更小的子系统,而这个系统本身又是一个更大系统的组成部分,系统是有层次的。系统的结构与功能都是指相应层次上的结构与功能。对应到SiP上,SiP应该属于一个复杂系统的子系统,同时SiP中还会包含更小的系统,例如一个SiP中可能包含一个或者多个SoC。

(5)环境性,也称环境适应性,系统所具有的随外部环境变化相应进行自我调节,以适应新环境的能力。系统必须在环境变化时对自身功能做出相应调整。没有环境适应性的系统是没有生命力的。对应到SiP上,在设计SiP时,应当考虑到环境的变化对SiP产品的影响,考虑到SiP可能的应用领域以及SiP产品的生命周期。

(6)动态性,系统的生命周期所体现出的系统本身也处在孕育、产生、发展、衰退、湮灭的变化过程中。对应到SiP上,同样存在SiP产品构思、规划、设计、生产、测试、推广、应用、更新换代等过程。

3.2.3 微系统的新定义

1.微系统的传统定义

微系统通常是指在很小的尺度内实现的系统,这个尺度通常指在一个芯片内部或者一个封装的内部。在传统意义上,微系统通常和微电子机械系统(Micro Electro Mechanical System,MEMS)联系在一起,常见的应用包括各种传感器、微电机、微泵等。

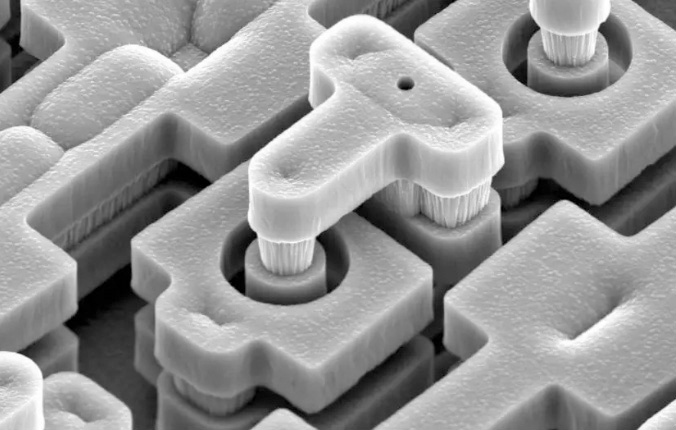

微系统技术是由集成电路技术发展而来的,集成电路技术可以说是微系统技术的起点。图3-11所示为采用集成电路技术加工的微系统。

随着技术发展,微系统技术研究进入一个突飞猛进、日新月异的发展阶段,光学微系统技术、生物微系统技术也都发展迅速。

图3-11 采用集成电路技术加工的微系统

微系统技术开始主要是对微结构的零散研究,到如今已经是百花齐放。例如,人们开发了硅各向异性腐蚀技术,并将其用于在平面硅衬底上加工三维结构;利用集成电路的加工技术制造微系统技术器件,如悬臂梁、麦克风、加速度传感器、微机械陀螺等部件;利用MEMS技术加工的微机械结构,如弹簧、传动机械和曲柄、集成惯性传感器等;利用光学微系统技术加工的自适应光学系统、可调滤波器、气体光谱分析仪等;利用生物微系统技术加工的人工视网膜、人工耳蜗、嵌入生理传感器,以及含有传感器的智能手术工具等。

2.微系统的新定义

自SoC、SiP技术出现后,微系统的定义逐渐发生了一些变化,由原来的偏重于MEMS,微机械结构等专用的领域,逐渐扩展到更为通用的领域,其尺度也扩展到了SiP系统级封装的尺度。

现在,我们可以这样定义:封装在一个SiP内的系统可以称之为微系统,其中可包含电子元器件(裸芯片、电阻、电容、电感等)、MEMS、光学器件、传感器、陀螺等。

目前来说,大多数的SiP内封装的是纯电子系统,我们可称之为电子微系统,随着技术的发展以及需求的不断增加,SiP内部封装的系统会逐渐从电子微系统转向混合微系统,在电子器件的基础上,纳入光学器件、传感器、微机械结构、微泵等。

可以说,目前SiP是实现微系统的重要载体,也是目前实现微系统的最佳途径。在SiP的基础上更易实现微系统的小型化、低功耗、高性能,以及灵活性、多样性的特点,并在一定程度上能降低成本、缩短研发周期。所以,SiP的设计需要从微系统的角度着手,而微系统则需要通过SiP技术来实现。