1

要让这世间受苦受穷的人不再贫困

他要努力奋斗,寻求改变。他要让中国许多像梁家河这样的地方,要让这世间受苦受穷的人民,摆脱贫困。

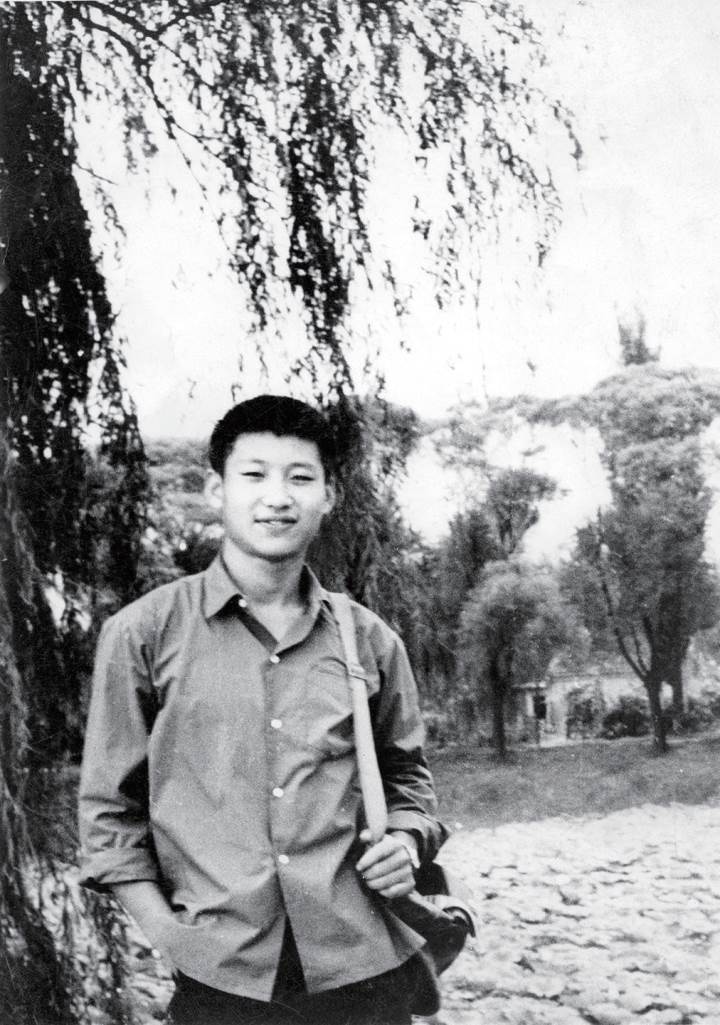

1972 年时的习近平。

1969 年 1 月 16 日,农历冬月二十八。

陕北,延安。延川县梁家河村外的黄土地上,走来了一群年轻人,其中有一位相貌清秀、身材颀长的少年,衣着朴素,背着黄挎包,拎着旧箱子,风尘仆仆,却又精神抖擞。他就是习近平,当时还不到十六岁,响应“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”的号召,上山下乡去插队。

知青们三天前出发,搭乘知青专列,从北京驶往陕北,一天一夜后,抵达陕西铜川站。这群年轻人坐完火车又转汽车,穿越黄土高原上的千丘万壑,一路辗转颠簸,才来到陕北延安,继而被分配到各县、公社、大队。从这天起,习近平在这个叫作梁家河的地方开始了他的七年知青岁月。

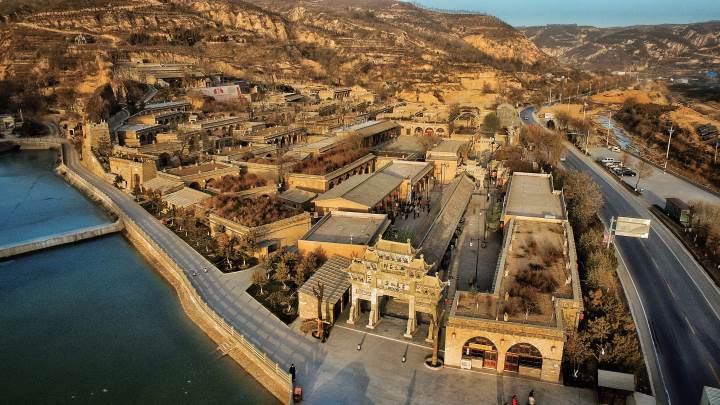

梁家河村籍籍无名,地处文安驿川道的一条侧沟里,走五公里土路才到达隶属延川县的文安驿公社。历史上,西魏曾在此设郡。明清时期,文安驿一度成为繁华的驿站和集贸市场,但此后就重返荒凉。这里自古战乱频繁,生态环境越来越差,贫瘠的土地难以养活贫穷的百姓。在二十世纪六七十年代,陕北农村是“穷”的代名词。梁家河村,一不通公路,二不通电,更是穷得叮当响。

这是寒冬里最冷的时候,黄土高原一望无际。被残雪和飞沙覆盖的古老道路、驿站和烽火台诉说着岁月的沧桑。来自西伯利亚的西北风如刀子一般刮在年轻人稚嫩的脸上,也扎在年轻人稚嫩的心上。在登上离京的列车之前,习近平就知道,陕北农村的生活条件必然是艰苦的。但是,当他真正踏上这片黄土地,走进梁家河,才发现这里比他想象的还要贫穷、还要艰苦。

马上就是农历新年,习近平期待着,梁家河的新年会有怎样的热闹与喜庆呢?生产队终于杀了头猪,给村里的乡亲们分了一些猪肉,分到每一户就很少了,分到每个人手里更是少得可怜。可是,这已经是梁家河过年最大的诱惑了。家家户户用的油还是生产队自己榨的麻油,金贵得不得了,吃饭的时候偶尔滴上那么一滴,平时都宝贝似的收藏着。

知青们挤住在老乡的家里。所谓“家”,是在山里挖凿的窑洞。破旧的窑洞里,光线是昏暗的。炕上的被褥,已经分不清是什么颜色。有的村民过冬的衣服简直就像一只口袋——到了春暖的时候,取出装在里面的破棉絮,前后用绳子扎在身上;等下一个寒冬到来时,再把棉絮装进去,单衣又变成了棉衣。年复一年,周而复始。寒风吹得土地比石头还坚硬,直到来年开春,积雪慢慢融化,村里才为知青们砌出六个并排的新窑洞——这个地方后来被大家叫作“知青院”。

今日的陕西省延安市延川县文安驿镇。

山上种地,石磨赶驴,渗坑吃水,柴火烧饭……这就是少年习近平第一眼看到的梁家河——贫穷,落后,而且原始。一个人,一个月,三十天劳动,十多公斤口粮……这就是少年习近平必须面对的农村生活——困顿,饥饿,而且漫长。所有这一切,深深刺痛了少年的心。

多年以后,已经是中国最高领导人的习近平,在美国访问时回忆起自己少年时代的这段经历:“那时候,我和乡亲们都住在土窑里、睡在土炕上,乡亲们生活十分贫困,经常是几个月吃不到一块肉。我了解乡亲们最需要什么!后来,我当了这个村子的党支部书记,带领乡亲们发展生产。我了解老百姓需要什么。我很期盼的一件事,就是让乡亲们饱餐一顿肉,并且经常吃上肉。但是,这个心愿在当时是很难实现的。”

在二十世纪六七十年代的梁家河,甚而在千千万万像梁家河一样的农村,甚而在中国大地上无数被贫穷围困的地方,别说经常吃肉,就是吃一顿饱饭,都只是一种奢望。吃糠咽菜才是生活的常态,有的时候连一碗简简单单的白米饭,也成为难忘的幸福。来到梁家河不久,习近平就感受到了这一点。

当时的陕北,大米稀罕,逢年过节都未必能吃上。习近平的邻居李印堂在铜川当工人,有一次回家带了一两斤大米,特意让老娘细细地蒸好,给习近平盛了一碗。这碗米饭让习近平回味无穷。好几天后,一个朋友来看他,他还卖关子:“我前几天吃上白米饭了!”朋友也很惊奇,问他:“嘿,你咋吃上这好东西了?”他这才得意地道出原委:印堂妈让印堂送来一碗,“可把我吃香了!”

陕北地区自古战乱不断,贫穷落后,百姓却始终乐观而又豪迈,勤劳而又勇敢,淳朴而又善良,像这广阔的高原一样有着宽阔的胸襟。在那段难忘的知青岁月里,习近平和老乡们吃在一起、住在一起、劳动在一起,感受他们的所思和所想,回应他们的需要和期盼。生活里的每一个细节,都触动着少年习近平的心。他真正成了他们中的一员,成了乡亲们的亲人。有时候,老乡送给他一碗酸菜,他就开心地说,今天的生活又改善了。同样,他也倾尽所有去帮助贫苦的乡亲们。

有一次,习近平在山上参加劳动。到了饭点儿,大家拿出自己带的干粮,就着白水充饥。他旁边一位妇女,吃的是“糠窝窝”。这个“糠窝窝”是个什么东西呢?就是用磨面剩下的麸子和玉米皮掺杂在一起做的干粮,既难下咽,又难消化。习近平看几个妇女都吃这种东西,心里难过,就把自己带的玉米团子换给了她们。虽然玉米团子也是非常粗糙的粮食,但比起“糠窝窝”,已经是相当好的了。习近平换了饭食,咽完糠,再回头一看,那几个妇女的玉米团子却一个都没吃。一问,她们说舍不得,这么好的粮食,得留给家里干重活儿的男人吃。

严酷的现实让这个年轻人的心变得沉甸甸的。“那时,中国农村的贫困状况给我留下了刻骨铭心的记忆。我当时和村民们辛苦劳作,目的就是要让生活能够好一些,但这在当年几乎比登天还难。”日后习近平回忆起这段往事时,感慨地说。然而,同情心没有让习近平变得软弱,生活的困难也没有让他失去对未来的信心。正是在梁家河这个不起眼的小山村里,一颗火热而又坚忍的“初心”被锻造了出来。“少年心事当拏云,谁念幽寒坐呜呃。”从那时起,习近平就立下了自己毕生的信念——

他要努力奋斗,寻求改变。他要让中国许多像梁家河这样的地方,要让这世间受苦受穷的人民,摆脱贫困。