“真理的味道非常甜”

1920年初,陈望道接到民国日报社经理兼副刊《觉悟》主编邵力子的来信,得知上海星期评论社约请他翻译《共产党宣言》。原来,《共产党宣言》虽然早在19世纪末20世纪初就为国人所知,但均为只言片语的摘译。且由于译者通常没有马克思主义理论基础,因此这些摘译中存在许多不准确乃至荒谬可笑的译法。如朱执信将宣言中的“全世界无产者,联合起来”一句译得半文不白:“嘻,来。各地之平民其安可以不奋也!”十月革命爆发后,马克思主义在中国逐渐传播开来,很多进步知识分子迫切需要读到全本的《共产党宣言》。正是在这样的时代背景下,邵力子向星期评论社推荐了陈望道。想到“一师风潮”中反动派的种种恶劣行径,陈望道觉得自己有义务、有必要承担起译介《共产党宣言》这项神圣的工作。1920年农历春节前,他带着日文、英文两个版本的《共产党宣言》,回到了分水塘村的家中。

虽然精通日语、英语,有一定的马克思主义理论基础,又有扎实的国文功底,但陈望道丝毫不敢掉以轻心,他深知翻译《共产党宣言》的重大责任及意义,以及出版后将对中国社会带来的历史性影响。为了集中精力心无旁骛地做好翻译工作,他特意从日常的居室搬出,住进家里的柴房。柴房平日里供储藏之用,年久失修以致透风漏雨、破败不堪。陈望道在柴房里用两条长凳架起一块床板,由于光线昏暗又点起一盏油灯,就开始夜以继日的翻译工作。当时适值寒冬腊月,天气十分寒冷,冷风又从柴房的墙壁缝隙呼啸而入,常常冻得他手脚僵硬,乃至于影响书写。但简单地呵气搓手后,陈望道又接着开始工作。这段日子里,除了食用母亲每日送来的餐饭,他几乎没有停下过。

春节吃粽子蘸红糖水是义乌地区的传统风俗。正月的一天,母亲给陈望道端来一盘粽子和一碟红糖水。过了一会儿,母亲担心红糖水不够,又怕影响他工作,就在柴房外说道:“红糖水够不够,要不要再添一些?”正沉醉于翻译的陈望道一手握笔、一手拿着粽子,边吃边写,头也不抬地应声回答:“够了!够了!已经很甜了!”又过了一会儿,母亲走进柴房收拾碗筷。一进门,惊讶地发现陈望道的嘴角满是墨汁,再一看,那碟红糖水一点儿没动。看到母亲诧异的表情,陈望道用手一抹嘴角,才发现了怎么回事。原来,因为专注于翻译,陈望道把墨水当成了红糖水,用粽子蘸着吃了。母亲有些心疼地说:“你的嘴巴一定很苦吧?”“不苦!一点也不苦!”陈望道用手指着《共产党宣言》对母亲幽默地说:“因为啊,真理的味道非常甜!”

《共产党宣言》是国际共产主义运动的第一个纲领性文件,思想之深刻、文笔之精练,都是空前的。因此,要既“信”且“达”又“雅”地将它翻译成中文,是非常困难的。恩格斯自己也曾说过:“翻译《共产党宣言》是异常困难的。”陈望道翻译过程中,将日文本与英文本反复对照,字斟句酌,每一个字、每一句话都务求准确合意。终于,在“费了平时译书五倍功夫”的努力下,经过两个月的艰苦工作,陈望道完成了全部翻译工作,这是《共产党宣言》的第一个中文全译本。

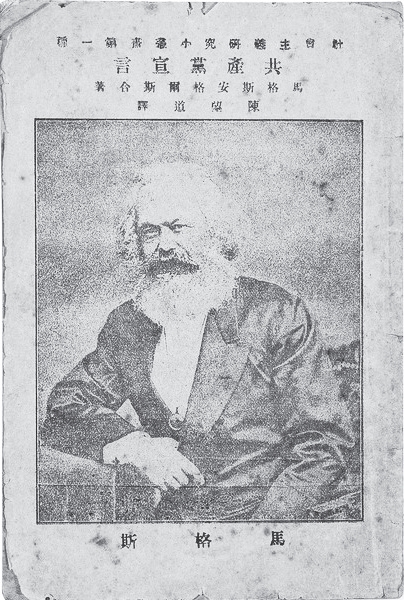

《共产党宣言》中文初译本

1920年5月,陈望道将《共产党宣言》中文全译本带至上海,交由陈独秀和李汉俊审阅,并于8月在上海社会主义研究社印刷出版。出版后,随即引发巨大反响,首印的千余本很快售罄。随后平民书社、上海书店、国光书店、长江书店和新文化书社等相继大量出版该书。到1926年,《共产党宣言》已印刷17次,累计销售数十万册,北伐军中几乎人手一册。陈望道翻译的《共产党宣言》广泛传播,引起反动派的恐惧。他们处心积虑造谣污蔑,攻击马克思主义是洪水猛兽。陈望道作为《共产党宣言》的翻译者,也受到各种各样的攻击,但他丝毫不为所动,始终坚信马克思主义是真理,认为“真理总是不胫而走的”,没有什么可以阻挡马克思主义的发展和最终胜利。